Spezzare il pane nei vicoli oscuri

Intervista a don Andrea Gallo di Renzo Sabatini

“Il mio vangelo è poesia, il mio vangelo è musica, il mio vangelo è una voce che si ispira agli ultimi. Con una spruzzata di anarchia”

ha dichiarato una volta don Andrea Gallo a proposito del “Vangelo secondo De André”.

A colloquio con un “prete da marciapiede” che cerca di portare la buona novella lontano dalle mura del tempio, fra i carrugi,

tra il “letame dove nascono i fiori”.

|

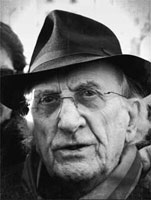

| Don

Andrea Gallo |

Che significa essere un “prete da marciapiede”,

come lei ama definirsi?

Come prete, da oltre 46 anni, proprio in questa comunità

di San Benedetto al Porto (1) da cui parlo

adesso (qui siamo nell'angiporto di Genova) ho cercato di mettere

in pratica il consiglio amoroso di Gesù: andate, cercate.

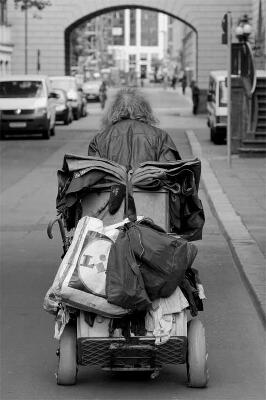

A me piace girare la città, col suo angiporto, con i

suoi vicoli, le sue strade; mi piace andare in periferia; mi

piace il dialogo, l'ascolto. Qui, nel dicembre del 1970, abbiamo

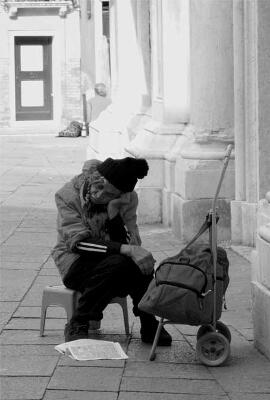

deciso di aprire una porta dove bussano tutti: gli ultimi, i

vinti, i fragili, i perdenti. Ecco il mio incontro anche con

Fabrizio De André. In realtà “don Gallo

prete da marciapiede” me lo hanno attribuito gli altri,

perché io sono sempre da tutte le parti, cercando di

scoprire, di guardare negli occhi, di vivere accanto a loro

e poi, via via, di portare anche una solidarietà liberatrice:

l'inserimento nel lavoro, la cura… ecco, questo è

il mio marciapiede: andare per le strade e cercare di annunciare

un messaggio, una speranza.

Che cosa rappresenta per lei la comunità?

Per me è proprio la mia casa, la mia vita. Don Milani

(ma sono lontano dal volermi paragonare a quel grande maestro)

diceva, parlando della scuola di Barbiana: “Questi ragazzi

così bisognosi di tutto mi hanno insegnato la vita”.

Ecco, io posso dire la stessa cosa: dopo 35 anni di questa comunità

devo dire che i ragazzi, le ragazze, tutti gli emarginati che

ho incontrato, mi hanno insegnato la vita. Mi sono laureato

a questa università della strada.

Di Fabrizio De André lei ha detto che lui lo ha

coinvolto evangelicamente con la sua poesia e che le ha insegnato

a versare il vino e spezzare il pane non solo tra le mura del

tempio ma anche tra i vicoli oscuri. Che significa concretamente?

Come è avvenuta questa sua “conversione”?

È accaduto che io ho creduto davvero al suo messaggio!

Quando dice: “dai diamanti non nasce niente, dal letame

nascono i fior”, chi è che può smentire

questa affermazione? In questa morte che ormai stava diventando

Genova, mi ha insegnato l'alfabeto dell'amore, mi ha migliorato.

Leggere le sue poesie, i suoi canti, che sono una sorta di antologia

dell'amore, mi ha trasmesso una profonda inquietudine dello

spirito che coincide proprio con l'aspirazione alla libertà.

Non a caso recentemente l'editore Mondadori ha voluto intitolare

un libro su di me: “Angelicamente anarchico”. C'è

in Fabrizio questa attenzione agli ultimi, questo amorevole

intreccio che passa, direi, dal filo d'oro evangelico alla lirica,

alle note, e viceversa. Allora mi è sembrato di poter

annunciare il Vangelo veramente dando un senso alla vita, liberandomi

dalle mie paure; poter vivere una vita come servizio. E non

mi importa se chi mi implora tende la mano per gli altri oppure

è un assassino. Anzi, volendo approfondire ancora di

più, vorrei dire che Fabrizio mi ha richiamato alla trascendenza.

Penso al Pescatore, che qui nella comunità i ragazzi

cantavano già più di vent'anni fa. Nel Pescatore,

nel suo guardare oltre, c'è proprio una chiamata alla

trascendenza. Io ho scoperto questo punto di Dio in Fabrizio,

cioè nel senso che l'essere umano, al di là dell'appartenenza

a una qualche religione, può percepire la presenza di

Dio. Ecco allora perché in me c'è l'apertura a

tutte le etiche, a tutte le religioni. Ho scoperto così

il mio punto di Dio e ho capito che avevo un vantaggio direi

proprio della mia natura umana, di possedere un messaggio universale.

In Fabrizio è forte, profonda, questa voce che parte

dal profondo dell'uomo, che grida giustizia radicalmente e per

me gioiosamente, entrando anche in una cultura libertaria. Per

me quindi è stato un riferimento di senso per la mia

stessa vita: ho scoperto la spiritualità che appartiene

all'umano e che non è monopolio delle religioni. Lo dico

come prete cattolico che ama la sua chiesa: ma questo mi ha

insegnato Fabrizio, che la spiritualità non è

monopolio delle religioni. Quindi, al di là di ogni altra

considerazione io dico chiaro e tondo che Fabrizio è

a pieno titolo un mio evangelista, cioè portavoce della

profonda coscienza e della stessa energia vitale umana. Questo

per me è il valore di tutta l'opera di Fabrizio, così

poetica. Io sono legato anche a Fernanda Pivano, che mi ha fatto

scoprire della cose e che lo considera il più grande

poeta del novecento. Poi, vedendo i ragazzi della comunità

che vengono da dei tunnel, da situazioni difficili, ho capito

che quando l'uomo torna a cantare vuol dire che c'è ancora

speranza, non solo per l'individuo, ma per la stessa società.

Quindi tutta l'opera di Fabrizio è un evento universale,

per il mondo, per la storia e io credo che sarà la poesia

a salvarci da questa notte buia che stiamo vivendo.

Ma la chiesa ufficiale, quella del catechismo e dei precetti,

come ci si ritrova in questo “cristianesimo” dell'anarchico

De André?

Voi lo sapete, quando è uscita Si chiamava Gesù

la televisione italiana l'ha censurata mentre la radio Vaticana

la trasmetteva. Come può la chiesa non essere attratta

dalla bellezza, dalla profondità, dalla struggente ricerca

di riscatto della condizione umana? Questo è l'annuncio

di Fabrizio ed è anche il fulcro del cristianesimo. Con

Fabrizio si è consapevoli di partecipare a un importante

rito, certamente laico, senza caste sacerdotali; tuttavia questa

comprensione umana è anche preghiera, è guerra

alle ipocrisie, è amore per i derelitti, gli emarginati,

i perdenti che il mondo lascia sul terreno di questa sua inarrestabile

corsa verso il trionfo materiale. A volte parlo con dei vescovi

che ascoltano volentieri quelle canzoni. Perché quello

che io chiamo: “il Vangelo di De André” è

un percorso di comunione, che entra proprio nella metanoia cristiana,

cioè nel cambiamento di rotta su temi determinanti come

quelli della pace e della guerra.

Potremmo dire che Fabrizio, evangelicamente, si mette in una

posizione di umiltà, perché non ha la presunzione

di trasmettere una sua cultura, di indicare una strada. Casomai

l'unica presunzione che aveva era quella di riconoscere a se

stesso e agli altri la libertà di scelta. Ecco allora

lo spirito libertario, un'anarchia che mi piace tanto perché

non è l'adesione a un catechismo, a un decalogo e tanto

meno a un dogma. Emerge invece (e io conosco tanti anarchici)

come uno stato d'animo, una categoria dello spirito che, secondo

me, rasentava anche il francescanesimo. Quella inquietudine

dello spirito coincideva con l'aspirazione profonda alla libertà.

Pensiamo a quel verso: “signora libertà, signorina

anarchia”. Fabrizio è l'unico che riesce ad accomunare

in una medesima storia vincitori e vinti, per una liberazione

comune. È vero che questa avviene solo per un momento,

magari solo lo spazio di una canzone. Ma lì avviene,

perché rimescola le categorie del bene e del male, fino

a far emergere gli imprevisti: le prostitute insegnano e i professori

vanno a lezione! E allora ecco che mi ricorda la frase di Gesù:

“le prostitute e i pubblicani vi precederanno nel Regno”.

Ecco allora la mia vita di comunità e il nostro incontro:

perché i suoi personaggi sono i miei e lui dice che questi

ragazzi, con cui vivo, appaiono ricchi di una fragilità

che ce li rende cari, come nel Vangelo. Personaggi capaci di

coinvolgerci, che ci inducono a cercarli, come cerco di fare

io tra i vicoli della città vecchia, tra i vicoli delle

periferie. Quanti Miché, Marinella, Bocca di Rosa, Princesa,

incontro! Fabrizio poi si rivolge soprattutto a quelli che sono

tormentati.

È vero, molti mi fanno delle obiezioni e mi dicono: “non

ti sembra che il rapporto di De André con la religione

fosse veramente strano?”. E io rispondo: non era forse

strano, all'epoca, il rapporto di Gesù con i Farisei,

che chiamava “sepolcri imbiancati”? Chiaramente

il Dio di cui parla viene continuamente invitato a presentarsi

come uomo, forse l'unico modo in cui De André trova possibile

e desiderabile l'incontro. L'intero album de La Buona Novella

è una testimonianza di questo, ma già con Si

chiamava Gesù raccontava di un uomo fra gli uomini.

Anche la contestazione dei comandamenti nel Testamento di

Tito è del tutto coerente: Fabrizio contesta i comandamenti

uno a uno ma propone, per ciascuno di essi, un suo personale,

terreno e schiettamente imperfetto modo di appropriarsene. Prende

dentro lo sguardo dell'uomo quanta più vita possibile,

bonificando l'umana pietà dal rancore. Per arrivare,

alla fine, a quella Smisurata preghiera: “ricorda

signore questi servi disobbedienti alla legge del branco, non

trascurare il loro volto...”, ecco perché dopo

tanti anni dalla morte di Fabrizio è tutto un susseguirsi

di iniziative che parlano di lui e non c'è stato un vero

addio alla chiesa di Carignano. E quindi avrai capito che per

me è il mio poeta, il mio evangelista, il mio anarchico,

il mio artista. Ricordo quando abbiamo fondato la comunità,

nel 1970: qui tutti i ragazzi cantavano La guerra di Piero

e le altre canzoni dell'epoca.

Una sfrenata allegria

Lei era anche amico personale di De André...

...ma sai che avevamo finalmente pregustato il suo ritorno a

Genova? Fabrizio aveva già scelto una casa qui nella

zona del porto. Perché lui ormai viveva in Sardegna o

a Milano, ma aveva nostalgia. È mancato proprio in quei

mesi...

Com'era nata questa amicizia? Quando vi incontravate vi

capitava di discutere di queste sue canzoni a tema religioso?

No, mai! Da giovanissimo, viveva qui in zona e frequentava il

nostro bar, con Paolo Villaggio e altri e il suo modo di comportarsi

mi aveva subito attratto. Ma c'era un certo modo di stare assieme

con un'allegria sfrenata, quindi con lui non ho mai fatto delle

grandi discussioni. Lui tra l'altro aveva anche una certa timidezza

e cercava fraternità. Parlava più con gli occhi,

con lo sguardo, col sorriso. Era più facile che finisse

a spintoni e con una gran bevuta.

Lei poco fa ci ha definito De André come un evangelista.

Nessuno le ha mai tirato le orecchie in ambiente diocesano per

queste sue uscite, diciamo, poco ortodosse?

Non si sono mai permessi! Secondo me si sono accorti che la

morte di Fabrizio ci ha migliorati, come sa fare l'intelligenza

e io questo l'ho sempre ripetuto e credo che ormai abbia una

sua autorevolezza. A volte io ricevo dei richiami, perché

nel mio camminare domandando io frequento certe persone, per

esempio certi politici. Ma non ho ricevuto richiami per le cose

che ho detto di Fabrizio. Del resto io sono rimasto sempre accanto

agli emarginati e a volte devo affrontare l'arroganza del potere

ma lui mi ha lasciato una traccia indelebile, perché

in questa mia vita quotidiana mi calo nel racconto crudo di

Fabrizio e mi dà una grande speranza. Nella comunità

abbiamo una bacheca dove chiunque può scrivere e recentemente,

una mattina, scendendo nel salone, ho visto scritta sulla bacheca

questa frase, a caratteri neri, cubitali: “il male grida

forte”. Evidentemente il ragazzo o la ragazza che l'aveva

scritta stava molto male. Dopo qualche giorno io ho preso quel

pennarello e ho scritto: “la speranza grida più

forte”. E penso che questo è quello che ci ha lasciato

Fabrizio.

Gianni Novelli ci ha raccontato che nella comunità

di base di San Paolo, durante la messa, si canta Il pescatore.

Anni fa in una parrocchia romana cantavano l'Ave Maria

tratta da La Buona Novella. Immagino che anche voi nella

comunità continuate a utilizzare queste canzoni, magari

per la preghiera. Ma a De André faceva piacere che le

sue canzoni venissero utilizzate così? O magari lo considerava

un equivoco?

Non l'ha mai considerato un equivoco, così come non ha

mai avuto incertezze anche quando, a volte, c'era qualche accusa

o addirittura strumentalizzazione per quel che riguardava la

sua anarchia. Lui sentiva profondamente il messaggio che riusciva

a mandare. Capiva che, dove si incontrano i deboli con la voglia

di inseguire un'illusione, ampliare i propri orizzonti, sentiva

che le sue canzoni potevano svincolarli dalla passività

e dalla rassegnazione.

Noi abbiamo avuto ospite anche Princesa, la transessuale protagonista

della canzone, che poi era stata in carcere. Abbiamo avuto tanti

altri disperati, che avevano ricevuto delle condanne; tutte

persone che si ritrovavano per esempio in Geordie, perché

capivano che Fabrizio era riuscito a evidenziare la sproporzione

fra il loro gesto trasgressivo, la loro debolezza, e la risposta

impietosa del potere.

Fabrizio era contento di raccontare questa grande possibilità

che suscitava nelle sue “anime salve” un nuovo impegno

civile, di emancipazione per alcuni, per altri di solidarietà

e di lotta; di speranza soprattutto per i vinti, per gli ultimi,

i meno fortunati.

De André si è riferito a Gesù come

colui che: “guerra insegnò a disertare” e

lo ha definito come: “il più grande filosofo dell'amore

che donna riuscì mai a mettere al mondo”. Lei come

si trova in queste definizioni?

Mi trovo molto bene. Ho 77 anni e da 47 sono un prete cattolico

e ho capito che la mia non è stata una scelta ideologica,

come Fabrizio. Chi fa una scelta ideologica può anche

sbagliare ma la mia è stata una scelta di discepolato

di Gesù e quindi mi sono trovato sempre dalla parte dei

poveri, dei perdenti; dalla parte della cultura della pace e

della nonviolenza, come principi institutivi e costitutivi.

Io ho cantato tante volte il Laudate dominum e lui a

un certo punto se n'è uscito fuori con il Laudate

hominem. Perché? Perché sente il peso del

Golgota e vive Gesù come una magnifica persona. Ma riscopre

anche Tito, il ladrone, addirittura più innocente di

Gesù. Si vede che a Fabrizio proprio non interessavano

i santini, ma gli uomini.

In tema di Buona novella, fra i quadri di Via della

croce spicca il gruppo delle donne. Gesù in questo

caso viene individuato come colui che restituisce dignità

a donne: “umiliate da un credo inumano, che le volle schiave

già prima di Abramo”. Come la vede questa immagine

proposta da De André di Gesù e le donne?

Ma io continuo a dirlo alla mia chiesa: come è possibile

che negli anni 2000 siamo ancora a questo punto? Come la mettiamo

con la figura della Maddalena, che è la prima che incontra

Gesù risorto ed è la prima che ha l'incarico di

annunciarne la resurrezione? E dopo le parole di San Paolo:

“non c'è più né uomo, né donna;

né schiavo, né libero...”, come fa la chiesa

a mantenere questa figura arcaica della donna, cittadina di

serie C? Non è possibile! Quindi anche qui quello di

Fabrizio è un annuncio profetico con cui la chiesa prima

o poi dovrà fare i conti. Questa è una delle sfide

del futuro dell'evangelizzazione.

Molti hanno criticato la posizione tenuta da De André

e Dori Ghezzi dopo il sequestro, il perdono offerto ai pastori

che li hanno tenuti prigionieri. Lei cosa ne pensa?

È una conseguenza della sua coerenza. Fabrizio distingue

fra l'errore e l'errante. E ha fatto distinzioni, bisogna ricordarlo,

fra le colpe dei mandanti del sequestro e quelle dei pastori

carcerieri. È una distinzione profondamente umana. Così

Fabrizio offre a tutti una possibilità non solo di risarcimento

del male fatto ma anche di un progetto nuovo di vita. Non si

tratta di buonismo o di “perdonismo”. Comportandosi

così Fabrizio e Dori sono andati più vicini al

vero significato della giustizia.

Il punto di vista di Dio

Perché un artista anarchico e probabilmente non

credente come De André sentiva il bisogno di esprimersi

anche nella forma della preghiera, come in alcune sue canzoni

molto belle?

Io ho scoperto, da non molto tempo, che le scienze hanno delineato

tre tipi di intelligenza: intellettiva, emotiva e spirituale.

Fabrizio aveva in grande misura tutte e tre queste intelligenze.

Secondo gli studiosi esiste in noi, addirittura in maniera scientificamente

verificabile e misurabile, un tipo di intelligenza spirituale,

che ci libera dai fondamentalismi e dagli integralismi di tutte

le religioni e a mezzo della quale non captiamo solo fatti ed

emozioni ma con la quale percepiamo i contesti più grandi

della nostra vita; totalità significative attraverso

le quali ci sentiamo inseriti in un tutto. Il nostro quoziente

di spiritualità ci rende sensibili ai valori, a questioni

legate alla trascendenza. Dei neurobiologi hanno definito questo

quoziente: “il punto di Dio”. Allora possiamo forse

evidenziare il punto di Dio in De André, che è,

come dicevo prima, l'essere umano, che, laicamente, al di là

dell'appartenenza a una qualche religione, può percepire

l'esistenza di Dio. In De André è palese, profondo:

è una voce che parte dal profondo. Costituisce un riferimento

di senso che allo stesso tempo uccide i tentativi di tutte le

religioni di passare all'integralismo e imporre Stati confessionali.

È una liberazione della spiritualità. Fabrizio

scopre che la spiritualità appartiene all'umano e non

è monopolio delle religioni. Quindi al di là di

ogni considerazione Fabrizio è a pieno titolo uno spirituale,

anche se non un credente, che pone l'uomo al centro della sua

spiritualità e che si fa portavoce della profonda coscienza,

dell'energia vitale umana. Del resto in questa epoca che viviamo,

se non si riuscirà ad anteporre l'uomo al mercato non

sarà possibile dirigere le sorti dell'umanità

verso la giustizia. Le canzoni di Fabrizio in questo senso sono

strumenti artistici alti della cultura popolare universale,

sarei quasi tentato di paragonarle alla teologia della liberazione

(2).

Nella Ballata del Miché e in Preghiera

in gennaio De André espone anche la sua amarezza per

quella che, all'epoca, era la posizione della chiesa nei confronti

dei suicidi, destinati a essere seppelliti: “Senza il

prete e la messa, perché d'un suicida non hanno pietà”.

Lei che ne pensa?

In passato mi sono battuto contro questa norma così disumana

che, per fortuna ormai è caduta in disuso. Ma sai che

Fabrizio era tormentato da queste cose già da giovanissimo.

Cose che noi ritroviamo in Si chiamava Gesù e

in Preghiera in gennaio lui le aveva scritte in temi

elaborati ai tempi della scuola. Temi così profondi che

il prete che gli faceva religione e li aveva letti, li aveva

poi mandati al vescovo, perché erano riflessioni che

turbavano la coscienza. Chissà, sarà magari servito

anche quello a far cambiare idea alla chiesa che, almeno su

questo punto, ha fatto un salto di qualità (3).

Io individuo un filo rosso che lega i personaggi dei bassifondi

della Città vecchia ai Rom di Khorakhané.

Un filo che corre quindi lungo più di trent'anni della

nostra storia, dal 1963 al 1996. Nel testo del '63 De André

invitava a non giudicare “da buon borghese” ma a

capire fino in fondo: “se non sono gigli son pur sempre

figli, vittime di questo mondo”. Nel '96, parlando dei

Rom accusati di rubare, De André dice questa cosa, molto

poetica, molto bella: “se questo vuol dire rubare lo può

dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

di Dio”. Che poi è, tanti anni dopo, lo stesso

invito a cercare di conoscere e di capire, a non giudicare secondo

le categorie del borghese benpensante. Lei che ne pensa?

Assieme a Dori Ghezzi, a Milano, sono stato a presentare Khorakhané

in un campo Rom. È stato un abbraccio con i Rom veramente

profondo, ne ho un grande ricordo. Con Khorakhané

siamo nel solco del camminare verso cieli nuovi e terre nuove,

verso la ricomposizione della famiglia umana e universale. C'è

un'appartenenza all'essenza della natura umana; c'è un

abbraccio che riconosce il rispetto per tutte le etnie e tutte

le culture. E c'è un concetto profondamente libertario.

È come se Fabrizio ci gridasse: “È inutile

che voi vi riempiate la bocca della parola libertà”.

Se accanto a libertà non ci mettete anche giustizia e

uguaglianza, non serve.

Ma non le pare che ci sia anche un ribaltamento netto

della morale comune? Il Rom che ruba, per la società,

è comunque un ladro ma De André ci dice che il

punto di vista di Dio potrebbe essere del tutto diverso. Chi

commette il reato potrebbe essere non chi ruba ma chi costringe

i Rom a rubare perché li tiene nell'emarginazione.

Dovremmo qui approfondire concetti molto importanti. Perché

le chiese tendono a tradurre i testi religiosi in una realtà

pesante, dispotica, autoritaria. Cioè i testi, siano

la Torah, la Bibbia o il Corano, li considerano come fonti di

autorità. Così abbiamo queste caste sacerdotali,

che esistono ancora in tutte le religioni, che prendono questa

lettera e la considerano parola di Dio. Invece quella non è

parola di Dio e i testi devono essere capiti, interpretati.

Bisogna approfondire e andare all'essenza originaria, alla formazione

di quei testi.

Ti voglio fare un esempio, che mi sembra pertinente, che riguarda

un mio vecchio e caro amico, un grande prete, don Dante Clauser,

che ha più di ottant'anni. Lui ha un centro d'ascolto

a Trento dove ha ospitato anche delle prostitute. Adesso è

molto anziano, ma ogni tanto si fa un giretto per Trento. Recentemente,

durante uno di questi giri, ha incontrato una vecchia prostituta,

che l'ha salutato con affetto: “Ciao don Dante, sai ho

smesso il mestiere, ormai son vecchia. Però ti assicuro,

quando incontro qualcuno dei tuoi anziani, la mia prestazione

la faccio lo stesso, gratis. Penso, così, di fare il

bene”. Don Dante questa cosa l'ha scritta, ha scritto

che questo è proprio quello che piace a Dio, questa gratuità

spontanea. Ha scritto che anche questo è amore. Figuriamoci!

Tutte le gerarchie ecclesiastiche gli hanno dato contro, è

uscito anche sul giornale! Ma lui mi ha telefonato ridendo,

mi ha detto che era contento di aver provocato questo scandalo

nei palazzi vescovili.

Questo bell'aneddoto che, ovviamente, qui agli antipodi

non era arrivato, lo offriamo in esclusiva ai nostri ascoltatori!

Quando è uscito: “Il Vangelo secondo De André”,

del giornalista trentino Andrea Ghezzi, lei ha detto che, se

fosse stato il cardinale prefetto per gli studi ecclesiastici,

lo avrebbe inserito come testo di studio nei seminari delle

università teologiche. Ha provato a proporlo davvero?

Per la verità non ricordavo di averlo detto, ma lo confermo

adesso. I nostri seminari sono asfittici! Ci sono ancora solo

i vecchi testi, c'è questa grande ondata di bisogno di

ortodossia, si fanno selezioni accurate. Io direi che se nei

seminari entrasse la musica, non solo quella di De André

ma anche quella di tanti altri musicisti e cantautori, io dico

che la formazione dei seminaristi sarebbe molto più umana.

Avrebbero modo di scoprire delle cose. Io farei suonare Fiume

Sand Creek, le canzoni di quel disco. E lo stesso discorso

vale per le caserme. Farei ascoltare le canzoni delle Nuvole

contro il potere proprio dentro le caserme. Io a tutti gli ufficiali

che incontro gli recito La guerra di Piero: “Dormi

sepolto in un campo di grano...”.

Avviandoci alla conclusione vorrei tornare al rapporto

di De André con la vostra comunità. Ho letto che

c'era un rapporto diretto, che senza farsi pubblicità

lui vi aiutava.

È vero, sempre. Ma ti posso assicurare che lui aiutava

anche altri. Cose che nessuno sa perché i suoi contributi

li elargiva sempre in forma privata. E in questi anni dalla

sua morte Dori Ghezzi ha continuato ad aiutarci. Ha continuato

a dare significato a questo titolo, questo motto che noi usiamo:

“Faber e gli ultimi”. Credo di poter raccontare

che proprio poco tempo fa mi ha annunciato una grossa elargizione

e io volevo organizzare qualcosa di pubblico per ringraziare

a nome della comunità. Ma lei si è assolutamente

opposta, mi ha detto: “no, facciamo come voleva Fabrizio”.

Così ci sostiene senza farsi nessuna pubblicità.

E ricordo anche che quando c'è stata a Genova quella

grande serata al Carlo Felice, il 12 marzo del 2000, con tutti

i big della canzone che sono venuti a cantare per offrire un

tributo a De André, in quella occasione è stata

proprio Dori a coinvolgermi affinché portassi al Carlo

Felice tutti gli ultimi di Genova. Gli organizzatori volevano

riservare ai miei le ultime file ma Dori si è opposta,

voleva invece che questa gente si mischiasse agli altri nella

sala, ai politici, alla gente bene. Gli organizzatori avevano

paura: “ma chissà chi porti, chissà cosa

succederà”. Ma quello che è successo è

che alla fine tutti questi che ho portato: barboni, vecchie

prostitute genovesi e giovani prostitute di colore, disabili,

Rom... alla fine erano tutti commossi. Erano commossi anche

gli artisti: ho visto piangere Jannacci! Attorno a certe canzoni

tutti riscoprono questo bisogno di essere più umani.

Però i più commossi, i più rispettosi,

i più attenti erano loro: gli ultimi. E così anche

in quella occasione abbiamo confermato che dal letame nascono

i fiori.

Ma queste persone che lei ha portato al Carlo Felice...

in un certo senso loro sono proprio i protagonisti di quelle

canzoni. Ma loro ci si riconoscono?

Per loro è una speranza. I ragazzi della mia comunità

le cantano in continuazione quelle canzoni. Da noi, soprattutto

alla domenica, alla fine del pranzo si sfilano le chitarre e

quasi sempre si comincia e si finisce con le canzoni di Fabrizio.

Concludiamo tornando alle canzoni di De André che

più direttamente affrontano il tema religioso: queste

canzoni corrono il rischio di invecchiare o possono servire

anche in futuro per aiutare la gente a riflettere in modo diverso

sugli eventi del Vangelo, magari spingere qualcuno a vivere

la fede in maniera più coerente?

Quelle poesie non invecchieranno mai perché, come dice

Fernanda Pivano, l'opera di De André rappresenta la speranza

in un mondo nuovo e ci dice che un nuovo mondo è possibile.

Queste canzoni dicono che il povero e il perdente potrebbero

prendere consapevolezza e rifiutare questo sistema di oppressione

e, soprattutto, cominciare a costruire delle alternative. Tutta

quest'opera direi che non potrà venir meno, perché

continua ad essere una buona novella.

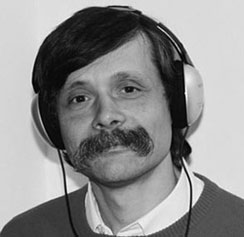

Renzo Sabatini

Poscritto:

Nel gennaio 2008 sono andato a Genova a conoscere don Gallo

e a visitare la sua comunità, in quell'angiporto di Genova

che, come tanti della mia generazione, ho conosciuto, ancora

prima di averci messo piede, ascoltando “La città

vecchia” e “Via del Campo”. Dall'alto dello

scalone che accede alla comunità mi sorrideva Fabrizio

De André, incorniciato in un grande e commovente ritratto.

Ho trascorso ore serene e coinvolgenti con quei “ragazzi”

di cui parla don Gallo nell'intervista. Anche in quell'occasione

hanno tirato fuori le chitarre e cantato per me Fiume Sand Creek,

Il testamento di Tito e altre che non ricordo. Ne approfitto

oggi per ringraziarli dell'accoglienza. Non so che direzione

abbiano preso i loro complessi percorsi di vita, ma conservo

i volti nel cuore e le voci nel registratore. Ringrazio di nuovo

anche don Gallo per gli splendidi racconti che ha voluto donarmi

in quell'occasione, seduto nel suo piccolo ufficio, affollato

da un andirivieni di gente di ogni tipo, fra le nuvole di De

André e quelle del suo immancabile sigaro toscano.

Note

- www.sanbenedettoalporto.org.

- Teologia elaborata fin dagli anni '60 in America Latina a

partire dal tema della liberazione dei poveri.

- Tuttavia nel dicembre 2006 la chiesa negò i funerali

religiosi alla famiglia di Piergiorgio Welby. Don Gallo assunse

in quella occasione posizioni che gli valsero nuove reprimende

e articoli ostili sull'Avvenire. In una conversazione del 2008

mi disse di aver chiesto perdono ai familiari di Piergiorgio

Welby per il comportamento della chiesa in occasione dei funerali.

(intervista realizzata via telefono nell'aprile 2005. Registrata

presso gli studi di Rete Italia – Melbourne. Andata in onda

nell'ambito della trasmissione radiofonica settimanale: “In

direzione ostinata e contraria”, dedicata ai personaggi

delle canzoni di Fabrizio De André).

| In

direzione ostinata e contraria

Con

questa intervista, prosegue la pubblicazione su “A”

di una parte significativa delle 27 interviste radiofoniche

realizzate da Renzo Sabatini e andate

in onda in Australia nel programma “In direzione

ostinata e contraria” sulle frequenze di Rete Italia

fra il maggio 2007 e l’agosto 2008. In tutto si

è trattato di sessanta puntate (ciascuna della

durata di circa quaranta minuti, per un totale di quasi

40 ore di trasmissioni), nel corso delle quali sono state

trasmesse le 27 interviste e messe in onda tutte le canzoni

di Fabrizio De André. Si tratta dunque della più

lunga e dettagliata serie radiofonica mai dedicata al

cantautore genovese.

Se proponiamo questi testi,

è innanzitutto per dare ancora una vlta spazio

e voce a quelle tematiche e a quelle persone che di spazio

e voce ne hanno poco o niente nella “cultura”

ufficiale. E che invece anche grazie all’opera del

cantautore genovese sono state sottratte dal dimenticatoio

e poste alla base di una riflessione critica sul mondo

e sulla società, con quello sguardo profondo e

illuminante che Fabrizio ha voluto e saputo avere. Con

una profonda sensibilità libertaria e – scusate

la rima – sempre in direzione ostinata e contraria.

Precedenti interviste

pubblicate: a Piero

Milesi (“A” 370, aprile 2012), a Carla

Corso (“A” 371, maggio 2012), Porpora

Marcasciano (“A” 372, maggio 2012), Franco

Grillini (“A” 373, estate 2012), Massimo

(“A” 374, ottobre 2012), Santino

“Alexian” Spinelli (“A” 375,

novembre 2012)); Paolo

Solari (“A” 376, dicembre-gennaio 2012-2013);

Gianni Mungiello,

Armando Xifai, Alfredo Franchini (“A”

377, febbraio 2013); Giulio

Marcon e Gianni Novelli (“A” 378, marzo

2013); Sandro

Fresi e Paola Giua (“A” 379, aprile 2013);

Luca Nulchis

(“A” 380, maggio 2013).

la redazione di “A” |

|