Dove fiorisce il rosmarino

Intervista a Luca Nulchisdi Renzo Sabatini

“Un luogo dove le tensioni sociali esistono. Ma sono temperate

dal contatto diretto con la natura e da una profonda moralità

che si estrinseca nel rispetto di alcuni valori fondamentali“.

Così Fabrizio De André descriveva la Sardegna.

Luca Nulchis, musicista sardo, fondatore del gruppo Andhira,

parla del rapporto profondo del cantautore con questa terra.

Gli Andhira1

nascono da una ricerca che affonda le radici nella musica popolare

sarda ma poi va alla ricerca di altro. Lo stesso nome del gruppo

ha un preciso significato evocativo. Raccontaci di questo vostro

percorso artistico.

“Andhira“ è una parola che ritroviamo in

molti testi della tradizione orale della Sardegna. Evoca un

concetto di nomadismo, sia in una concezione intima, come condizione

interiore dell'essere umano, che in una concezione fisica, come

gruppi di esseri umani che si spostano sul territorio. Il senso

di questo termine c'è piaciuto come identificazione anche

della nostra musica, perché per noi è difficile

pensare di catalogare il nostro bagaglio musicale dentro un

genere preciso. Perciò abbiamo preso in prestito questo

vocabolo per rappresentare la nostra musica. Così nel

2000 è nato il gruppo per realizzare una serie di progetti

che in realtà erano in cantiere da tempo.

A un certo punto del vostro percorso c'è l'incontro

con le canzoni di De André, da cui nasce: Sotto

il vento e le vele, un lavoro discografico molto raffinato

e innovativo. Perché questo incontro con l'opera dell'artista

genovese?

Si è trattato di un'esperienza molto particolare perché

non si tratta di un progetto nato a tavolino. Anzi, vista l'importanza

del personaggio è un progetto che ci ha posto di fronte

a molte difficoltà. Questo lavoro nasce dall'invito della

Fondazione De André a partecipare ad un'iniziativa all'interno

del carcere di San Vittore, con le detenute, proprio con lo

scopo di portare la poetica di De André all'interno del

carcere. Noi all'inizio siamo un po' cascati dalle nuvole perché

questo lavoro non era proprio nei nostri programmi e ci siamo

chiesti cosa potevamo fare, perché davanti a un artista

così non è che puoi cavartela con delle cover.

Per questo abbiamo proposto una sorta di incontro virtuale fra

noi e lui, utilizzando come filo rosso la Sardegna, perché

lui aveva scelto la Sardegna come la terra in cui vivere una

parte importante della sua vita. Abbiamo intessuto il progetto

su questo legame che ci univa: la Sardegna, terra dove noi siamo

nati e che lui aveva scelto. Tanto è vero che alla fine,

nell'album, sono presenti pochissimi pezzi suoi, proprio perché

non è un tributo ma il tentativo di un incontro su un

piano, direi, quasi psicologico, come un incontro virtuale alla

ricerca del suo modo di vivere la Sardegna.

E secondo te come l'ha vissuta, De André, la Sardegna?

Secondo noi De André ha vissuto un rapporto particolare

con questa terra perché ne ha colto delle sfumature che

solo una sensibilità come la sua poteva cogliere, restituendola,

tra l'altro, in maniera mai folcloristica o biecamente confezionata.

Lui ha amato la Sardegna nel bene e nel male e non ha nascosto

né sentenziato mai niente. Il suo sguardo sull'isola

è stato molto sottile, nel senso che ha voluto immergersi

in questa cultura, non l'ha vissuta da turista, altrimenti si

sarebbe comprato direttamente una villa in qualche posto della

Costa Smeralda. Questo gli ha permesso di capire a fondo la

cultura sarda. Naturalmente si tratta pur sempre di un suo sguardo,

della sua angolazione. Però uno sguardo molto acuto,

molto sottile, molto corrispondente al sentimento che noi sardi

tendiamo ad avere.

Da Zirichiltaggia del 1978 a Disamistade

del 1996, c'è molta Sardegna negli ultimi venti anni

dell'opera di De André. Come sono queste canzoni che

parlano della Sardegna o che a volte parlano nelle lingue della

Sardegna?

Anche quando si è avvicinato alle lingue sarde lo ha

fatto sempre in modo molto rispettoso, restituendo spaccati

di vita, vicende, sentimenti, senza mai trasformare queste canzoni

in operazioni posticce, folcloristiche. Per esempio in un brano

come Zirichiltaggia non ha approfittato delle facili

speculazioni musicali che si possono fare sulla tradizione.

Tuttavia la situazione descritta è estremamente tagliente

e ci fornisce uno spaccato realistico. Questo lo trovo estremamente

rispettoso, anche considerati i tempi di allora, ma anche di

adesso, con questa globalizzazione del suono, dove i suoni sono

in realtà letteralmente rubati alle rispettive tradizioni.

De André, a parte le canzoni, ha parlato molto

della Sardegna, forse più di quanto abbia parlato di

Genova. Amava molto la natura ma vedeva anche la predominanza

di certi valori, quali il rispetto per gli anziani e per i bambini,

che in altre zone riteneva erosi dalla modernità e che

in Sardegna vedeva ancora forti. La condividi questa sua visione,

ti ci ritrovi?

Sì. Lui ha colto molti aspetti. Penso che abbia avuto

modo di elaborare una serie di idee vivendo qui e se avesse

avuto la possibilità di vivere più a lungo probabilmente

avrebbe sviluppato e approfondito quelle idee. La scelta di

vivere in Sardegna è stata determinata da una serie di

motivi tra cui quello che si tratta di un luogo dove ancora

è possibile, se lo si vuole, ricondursi a delle percezioni

che ormai, nelle grandi città o in certi ambienti sociali,

sono perdute. Penso che questo gli abbia permesso di cogliere

anche i lati più nascosti, se vogliamo anche quelli più

contraddittori di quest'isola. Tutto questo senza mai giudicare

o sparare sentenze. Tutto quello che ha restituito sulla Sardegna

è come una fotografia, o meglio un suo sguardo. E ciò

che ha restituito io lo trovo molto veritiero, sempre considerando

che si tratta comunque di un suo sguardo, tanto è vero

che alcune considerazioni le ha modificate nel corso degli anni,

perché ovviamente con il trascorrere del tempo la comprensione

che si ha delle cose cambia.

Nell'agosto del 1979 De André e Dori Ghezzi vengono

rapiti e tenuti prigionieri per quattro mesi. Fabrizio stabilisce

un rapporto con i carcerieri, due pastori, cercando di capirne

la psicologia. Alla fine, liberato, dirà che i veri prigionieri

erano loro, i due pastori, e offrirà il suo perdono.

L'amore di De André per la Sardegna non sembra essere

stato scalfito da quell'episodio. Tu cosa ne pensi?

Sì, lui e Dori Ghezzi lo hanno dimostrato in molte occasioni

e ho anche avuto modo di constatarlo di persona una volta che

siamo andati a Roma per partecipare all'inaugurazione della

piazza dedicata a De André2.

Il giorno dopo ci siamo visti con Dori per salutarci e Valeria,

una delle cantanti degli Andhira, ha avuto una sorta di sbalzo

umorale sfogliando un libro che Dori ci aveva regalato, perché

aveva visto una particolare fotografia o forse un articolo di

giornale e ha esclamato: “ma questo è il sequestro“.

Si è subito vergognata di aver tirato fuori davanti a

Dori un argomento così doloroso. Ci siamo tutti un po'

messi in tensione, invece Dori, dolcissima, con grande sincerità,

ha detto a Valeria che quell'episodio era stato fondamentale

nella loro vita ed è servito anche a far loro capire

quanto amassero la Sardegna; che in qualche modo quell'episodio

ha rafforzato una serie di sentimenti e di cose che nel corso

del tempo avevano colto di questa terra. Da questa esperienza,

per quanto minima, vissuta con Dori in quel momento, ho avuto

la sensazione che questa cosa non solo è sempre stata

vera nel loro cuore, ma è anche una cosa molto singolare

e in qualche modo un insegnamento per chi è capace di

leggere queste loro parole.

Come in un film western

Un'idea maturata dopo il rapimento è stata quelle

di mettere a confronto la Sardegna e i nativi americani, come

culture indigene lontane geograficamente ma vicine per molti

aspetti culturali e storici, in particolare per aver subito

lo stesso destino di aggressioni imperialistiche, sfruttamento

e abbandono. Per noi che viviamo in Australia questo confronto

si sarebbe potuto fare con i popoli aborigeni. Tu, da sardo,

come hai vissuto questo paragone che ti avvicina ai Cheyenne?

Penso di averlo vissuto un po' come tutti i sardi che hanno

amato De André (e siamo in tanti). Ci riconosciamo in

questa visione, ma non solo: il modo in cui lui ha restituito

questo aspetto rende quell'opera internazionale. Cioè

non siamo solo noi sardi che possiamo leggerci nella sua opera.

Perché De André descrive una situazione che in

realtà è accaduta un po' dappertutto e che ancora

continua a succedere. Qui possiamo riallacciarci al discorso

sul rapimento, perché anche la condizione del bandito

De André è capace di leggerla nell'ottica dell'uomo

prigioniero nella propria terra, quindi non identificato come

il male ma semmai come vittima di una situazione di oppressione.

Questo è un aspetto fondamentale e ci rende anche chiaramente

il pensiero di De André sui popoli oppressi.

Ad esempio in Quello che non ho si

parla di praterie e il protagonista sembra essere, appunto,

un Cheyenne. Ma De André disse che quella canzone rappresentava

anche la psicologia dei suoi carcerieri.

Certamente, anche se bisogna tener conto che i suoi testi sono

spesso polivalenti, non così espliciti, e sta anche a

chi ascolta trarne degli spunti, decidere se il protagonista

è appunto un sardo o un indiano. Comunque questo continuo

rimando e abbinamento tra la cultura degli indigeni americani

e la Sardegna è estremamente valido, lo dico proprio

da sardo. C'è stato un momento, alla fine degli anni

settanta, in cui in Sardegna ci sentivamo un po' di vivere come

se fossimo in un film western e noi eravamo gli indiani, proprio

come De André ha colto. Io vengo da un paese del centro

della Sardegna che è situato ai piedi del Supramonte,

quindi molto rappresentativo delle cose che ci stiamo dicendo.

Beh, io ricordo questi altipiani del mio paese dove un po' tutti

salivano a cavallo e ci sentivamo davvero un po' indigeni. Da

noi venivano spesso anche gli Inti Illimani3

che avevano degli amici nel nostro paese. E ricordo che quando

venivano c'era una fortissima solidarietà, perché

ci riconoscevamo con quel popolo oppresso in maniera molto forte.

Insomma mi pare che De André abbia identificato questa

cosa in maniera molto corretta.

Voi avete incluso Disamistade nel

vostro lavoro discografico, una canzone che tra l'altro è

stata ricantata in inglese dai Walkabouts4.

Cosa ci vedi in questo testo, che per un non sardo potrebbe

apparire anche un po' misterioso?

Tra i brani di De André Disamistade è forse

quello che amo di più e, per tornare al filo del nostro

discorso, è un brano che fornisce uno spaccato di uno

degli aspetti della società sarda. Si tratta di un brano

in cui si sarebbe potuti facilmente scivolare nel folclore,

ma De André non l'ha fatto, neanche nella lingua. Infatti

il titolo è in sardo ma il brano è in italiano,

ma in un italiano che ha un potere così evocativo da

permettergli appunto di affrontare questo tema con una traslazione

del linguaggio. Assolutamente un capolavoro.

De André ha cantato anche la figura del servo pastore

con particolare poeticità. In realtà si tratta

di gente particolarmente sfruttata. Secondo te questo Canto

del servo pastore rientra in quella che potremmo definire

la “poetica degli oppressi“ di De André,

cioè la sua determinazione a cantare sempre i più

emarginati di una società? Oppure questa figura rappresentata

quasi come un sioux al bivacco è un po' troppo romantica?

Forse tutti e due. Come dicevo, spesso c'è questa doppia

pista nei testi di De André e ti puoi ritrovare a vivere

e assimilare due sentimenti che possono essere anche fra loro

contraddittori, e forse anche in questo risiede la magia della

sua poesia. Secondo me, insomma, un po' l'uno e un po' l'altro.

Cioè da un lato il servo pastore di De André conserva

questa sua immagine un po' romantica, quasi bucolica, dove si

mette l'accento anche sui dettagli, sui particolari del luogo,

sulla contemplazione della natura che lo circonda. Dall'altro

è chiaro che torna il discorso che abbiamo fatto prima,

perché qui De André racconta una figura emarginata

che fa parte di un popolo emarginato e di cui nessun altro ha

mai parlato.

Ma queste riflessioni sulla Sardegna fatte da un autore

genovese sono state apprezzate dai sardi?

De André è molto amato in Sardegna e non solo

da quando lui è scomparso, anche da prima, da sempre.

Ci sarà certamente, sia fra gli addetti ai lavori sia

fra la gente comune, una parte che non si è mai trovata

in sintonia o che non si è riconosciuta in quello che

lui ha detto della Sardegna. Però, quello che io ho potuto

vedere, girando l'isola, è che lui ha coinvolto la gente

proprio sentimentalmente, intimamente, a fondo. Tanto che per

la maggior parte dei sardi è stato impossibile non amarlo.

Abbiamo detto che non c'è folclore posticcio nella

poetica di De André. Ma che ne pensi dell'uso delle lingue

sarde, della metrica, della musica?

È stato un uso molto rispettoso, proprio perché

non ha avuto l'intenzione di ricalcare, per esempio, la forma

ortodossa della poesia sarda, magari utilizzandola folcloristicamente.

Si è trattato di un atteggiamento libero e rispettoso

allo stesso tempo. Ha scritto della Sardegna ma non ha fatto

dei brani “sardi“ e questo è fondamentale

per capire il rispetto che emerge da quella poetica, nei confronti

della tradizione sarda.

E fra gli artisti sardi che si dice?

Qualcuno non è mai entrato in sintonia, perché

ci sono degli artisti che si identificano magari in un unico

genere musicale, in una corrente. Lui invece depistava, faceva

scelte controcorrente. Basti pensare all'arrangiamento rock

dell'Ave Maria sarda, un brano che appartiene alla tradizione

più antica dell'isola. Però direi che più

che un disaccordo si sia trattato di una non affinità

e più dal punto di vista musicale. Dal punto di vista

poetico pochi si azzarderebbero a dare giudizi negativi.

Sul piano politico De André, che si professava

anarchico, ha anche appoggiato un certo tipo di separatismo

sardo, sottolineandone la diversità rispetto a quello

“rozzo e scurrile“ della Lega nord. Questo tipo

di scelte rientrava anche nel suo vagheggiare un ritorno a forme

di governo più comunitarie, più vicine alla gente.

Tu cosa ne pensi?

Frequentare il movimento indipendentista sardo penso che sia

stato un modo per capire meglio quali erano le spinte che muovevano

i sardi in quel periodo a parlare di indipendenza. Però

non credo che si sia trattato di una militanza di tipo politico,

visto l'atteggiamento che ha sempre avuto nei confronti dei

movimenti politici. Basti pensare che lui ha sempre sostenuto

il movimento anarchico ma senza legarsi in modo militante e

politico. Questo appoggio al movimento indipendentista sardo

per De André ha avuto il significato di riconoscere nel

popolo sardo un popolo oppresso alla ricerca di un riscatto.

|

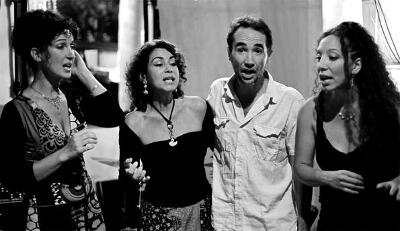

| Gli

Andhira - da sinistra: Elena Nulchis, Cristina

Lanzi, Luca Nulchis ed Egiziana Carta |

L'umanità del bandito

Questa attenzione di De André verso i popoli

oppressi lo ha portato a parlare di rom, palestinesi, indiani

e anche di sardi. Ciascuno con la sua peculiarità ma

tutti accomunati dal fatto di essere costretti alla marginalità

per poter difendere la propria cultura e identità. Tu

ti senti in buona compagnia accanto a questi altri popoli?

Assolutamente sì. Ed è un sentimento che condividiamo

in molti qui in Sardegna. In qualche modo è come se lui

avesse creato una fratellanza fra popoli che magari sono anche

molto distanti e di cui noi stessi non sappiamo un granché,

dei quali però percepiamo una forte vicinanza, anche

se sono situazioni geograficamente distanti. Questa forse per

i sardi è stata la cosa più forte e per questo

dico che De André qui è molto amato, perché

si è creato questo sentimento di condivisione che in

tanti sentono.

La canzone Franziska, secondo quanto

raccontato da De André, è stata ispirata da racconti

dei carcerieri ai tempi del sequestro. A quanto pare i vari

banditi come Mesina erano visti dai due pastori come eroi romantici

alla stregua di Billy The Kid o, per quanto riguarda l'Australia,

Ned Kelly5.

Che ne pensi?

È sempre il particolare sguardo di De André sul

mondo. Con questo sguardo De André considera il bandito

e la sua condizione umana in modo distinto da come lo considerano

gli altri: la società ti dice che il bandito è

l'uomo malvagio, l'uomo da condannare. Lui invece spulciava

nella condizione del bandito per cercare di capire realmente

cosa fosse, coglierne l'umanità, senza giudicare e sentenziare.

Spesso da queste canzoni ma anche dalle interviste, esce fuori

questa sua capacità di comprensione: lui comprende che

la situazione degli oppressi contiene anche questi aspetti,

per cui si è costretti a darsi a una vita che la società

giudica immorale, perché in realtà non ci sono

alternative. Non è una scelta ma una condizione alla

quale non ci si può sottrarre.

Insomma, questo mosaico di testi, pensieri, canzoni e

interviste sulla Sardegna restituisce una immagine della tua

terra che condividi?

Non è un'opera omnia, ovviamente, non c'è tutta

la Sardegna, però in quello che lui ha restituito mi

posso riconoscere ampiamente. Naturalmente lui aveva il suo

sguardo particolare, un suo punto di osservazione. Quindi resta

un punto di vista personale. Ma vista l'acutezza e la sensibilità

del personaggio direi che ci si può fidare. Anche sentimentalmente

io, come sardo, mi ritrovo in tutte le tracce della sua ricerca

e di come ha restituito l'immagine della Sardegna. Probabilmente

avrebbe potuto raccontare anche molte altre cose.

Pensi che questa opera sia servita anche a far cadere

qualche pregiudizio sui sardi?

Questo non lo so, perché la gente è tosta da convincere!

A noi capita di viaggiare molto, facciamo più concerti

fuori che in Sardegna. E devo dire che continuo a trovare mentalità

stereotipate nei confronti dei sardi, anche se viviamo nell'epoca

della globalizzazione e c'è questo maggiore tentativo

di comprendere l'altro e circolano certi messaggi che parlano

di uguaglianza. Ma sono falsi, vengono più dalla testa

che dal sentimento e quindi certi stereotipi in realtà

sopravvivono.

Torniamo in chiusura a parlare degli Andhira. Tu ci hai

raccontato, all'inizio della nostra chiacchierata, che avete

lavorato su De André quando Dori Ghezzi vi ha coinvolti

in questo progetto con le detenute del carcere di San Vittore.

Com'è andata quell'esperienza, che tipo di reazione hanno

avuto quelle detenute?

A noi non era mai capitato di affrontare una situazione forte

di questo tipo e siamo arrivati a San Vittore con mille interrogativi.

Quando si parla di certi temi e magari lo si fa attraverso la

poesia di De André la commozione è facile e avevamo

paura che finissimo tutto in lacrime! Volevamo evitare questo

e invece ci siamo cascati in pieno. L'attenzione delle detenute

è stata fortissima e si è creata un'energia molto

intensa. Siamo arrivati all'ultimo brano, che era il Recitativo,

da Tutti morimmo a stento, che avevamo scelto perché

è estremamente rappresentativo di quelle tematiche. Quindi

immagina: il Recitativo fatto in un luogo di quel tipo, con

tutto il significato che si porta appresso, recitato da Lella

Costa, che è stata bravissima... insomma, l'abbiamo finita

a piangere come vitelli, proprio come non volevamo fare, perché

volevamo evitare di ostentare commozione. Invece niente, l'emozione

ci ha fregato a tutti! Questo per dire che è stato talmente

emozionante il contatto con le detenute che è andato

oltre il nostro controllo. La tensione era altissima. Dopo lo

spettacolo siamo riusciti anche a stare un po' con loro, nei

limiti che ci hanno concesso, quindi qualcuno di noi è

riuscito anche a fare due chiacchiere. Per noi era l'esordio

e anche simbolicamente lo ricordiamo come una potenza, una cosa

difficile da dimenticare.

Se avessi avuto la possibilità di parlare direttamente

con De André, magari proprio di queste canzoni che riguardano

la tua terra, cosa gli avresti detto?

Piuttosto che parlare dei brani mi sarebbe piaciuto entrare

nel discorso più generale della Sardegna, del popolo

sardo, degli aspetti psicologici. Avrei avuto timore di parlare

dei brani. E poi sarebbe stata bella una cena assieme. Insomma,

non vivere solo un'esperienza intellettuale. Ecco, mi sarebbe

piaciuto cenare assieme o fare una bella passeggiata nel bosco

e una bella chiacchierata, ma non necessariamente una cosa intellettuale.

Vuoi chiudere con un'ultima riflessione?

Ci sarebbero tante altre cose da dire... mi ha fatto piacere

parlare di popoli oppressi ma qui in Sardegna ci sono tanti

altri argomenti importanti che magari avrei voluto sfiorare,

dalle industrie alle servitù militari... ma mi rendo

conto che nello spazio di un'intervista non si può parlare

di tutto. Però forse potremmo concludere su una nostra

scelta di vita che ha un po' a che fare con i temi di questa

intervista. Noi abbiamo scelto di vivere fuori dalla città

e spesso ci troviamo a ragionare su questo aspetto: cosa ci

dà vivere in un luogo che ci fa riscoprire delle cose.

Da piccolo una volta sono inciampato su una pietra e sono caduto

a terra e così ho scoperto che stando a terra si potevano

vedere bene tutti i fiori piccoli gli insetti e le altre cose

che stando in piedi non si vedono mai. Questo per dire che ci

sono delle situazioni che ci passano sotto gli occhi per tutta

la vita e magari non le vediamo mai. Noi abbiamo scelto di vederle

e per questo abitiamo in campagna. Questo mi riporta alla scelta

di De André di vivere in campagna in Sardegna. Mi rimanda

a questo aspetto del suo rapporto molto intimo con il circostante.

Lui ricordava che il circostante non sono solo le persone. In

noi c'è sempre questo aspetto molto autoreferenziale,

pensiamo che il mondo sia fatto solo di esseri umani, invece

il mondo è fatto di mille altre cose, di terra, di insetti

di fiori... riappropriarsi di questo, riscoprire questo aspetto

rappresenta una crescita. C'è chi decide di perdersi

queste cose. Noi invece, come De André, abbiamo deciso

di non perdercele.

Renzo Sabatini

Note

- Gruppo musicale nato nel 2000. Informazioni sulla storia e

il lavoro artistico sono reperibili nel profilo Facebook della

band.

- Inaugurata nel 2002 grazie a un progetto di riqualificazione

di uno spazio urbano nel popolare quartiere della Magliana,

nella periferia sud occidentale della città.

- La band cilena si trovava in tournée in Europa quando,

nel settembre 1973, l'esercito cileno, con il sostegno della

Cia, scatenò un sanguinoso colpo di stato. Gli Inti Illimani

trascorsero i 15 anni del loro esilio in Italia.

- Formazione statunitense nata a Seattle nel 1984, la cui musica

è basata sull'innesto di elementi folk su una base rock.

- Ned Kelly (1854-1880), un Mesina australiano. Kelly

si diede alla macchia dopo aver ucciso tre poliziotti in uno

scontro a fuoco divenendo un “bushranger“ (nell'inglese

australiano, l'equivalente del nostro “brigante“).

Riuscì a sfuggire alla caccia con grande destrezza per

oltre due anni ma venne infine catturato, condannato e impiccato.

Nel folclore australiano Kelly è considerato un eroe

popolare e le sue gesta sono raccontate e celebrate in numerose

opere.

(Intervista realizzata via telefono nel maggio 2007. Registrata

presso gli studi di Rete Italia – Melbourne. Andata in onda

nell'ambito della trasmissione radiofonica settimanale: “In

direzione ostinata e contraria“, dedicata ai personaggi

delle canzoni di Fabrizio De André).

| In

direzione ostinata e contraria

Con

questa intervista, prosegue la pubblicazione su “A”

di una parte significativa delle 27 interviste radiofoniche

realizzate da Renzo Sabatini e andate

in onda in Australia nel programma “In direzione

ostinata e contraria” sulle frequenze di Rete Italia

fra il maggio 2007 e l’agosto 2008. In tutto si

è trattato di sessanta puntate (ciascuna della

durata di circa quaranta minuti, per un totale di quasi

40 ore di trasmissioni), nel corso delle quali sono state

trasmesse le 27 interviste e messe in onda tutte le canzoni

di Fabrizio De André. Si tratta dunque della più

lunga e dettagliata serie radiofonica mai dedicata al

cantautore genovese.

Se proponiamo questi testi,

è innanzitutto per dare ancora una vlta spazio

e voce a quelle tematiche e a quelle persone che di spazio

e voce ne hanno poco o niente nella “cultura”

ufficiale. E che invece anche grazie all’opera del

cantautore genovese sono state sottratte dal dimenticatoio

e poste alla base di una riflessione critica sul mondo

e sulla società, con quello sguardo profondo e

illuminante che Fabrizio ha voluto e saputo avere. Con

una profonda sensibilità libertaria e – scusate

la rima – sempre in direzione ostinata e contraria.

Precedenti interviste

pubblicate: a Piero

Milesi (“A” 370, aprile 2012), a Carla

Corso (“A” 371, maggio 2012), Porpora

Marcasciano (“A” 372, maggio 2012), Franco

Grillini (“A” 373, estate 2012), Massimo

(“A” 374, ottobre 2012), Santino

“Alexian” Spinelli (“A” 375,

novembre 2012)); Paolo

Solari (“A” 376, dicembre-gennaio 2012-2013);

Gianni Mungiello,

Armando Xifai, Alfredo Franchini (“A”

377, febbraio 2013); Giulio

Marcon e Gianni Novelli (“A” 378, marzo

2013); Sandro

Fresi e Paola Giua (“A” 379, aprile 2013).

la redazione di “A” |

|