in direzione

ostinata e contraria 7

Tirai una freccia al cielo per farlo respirare

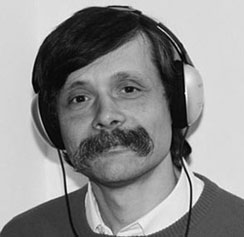

Intervista a Paolo Solari

di Renzo Sabatini

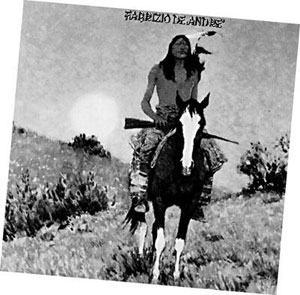

Nel disco Fabrizio De Andrè

(1981), meglio conosciuto come L'indiano, si intrecciano

due fili conduttori: la Sardegna e i nativi americani.

A colloquio con uno studioso, appassionato di cultura indigena del Nord America.

Giornalista, esperto di storia americana, ricercatore, con

una passione particolare per i popoli indigeni del Nord America.

Da dove nasce questa passione?

Nasce dall'infanzia, da una scelta di simpatia verso quelli

che una volta venivano chiamati “selvaggi”. E questa

simpatia non mi ha mai lasciato, per cui ha costituito anche

il bagaglio dei miei studi universitari, del mio lavoro di ricerca

e dell'impegno sociale e anche culturale, attraverso un'associazione

che si chiama Hunkapi1 e che

pubblica una rivista dove io intervengo sia come storico che

come redattore per la cronaca dei fatti più recenti.

Questa cosa me la porterò dietro anche nella vecchiaia,

sperando di continuare ad arricchirmi sempre di più con

la cultura dei nativi americani.

Hunkapi è nata nel 1996 a Genova. Quali sono gli obiettivi

e l'attività?

Genova è una città molto critica, nonostante possa

vantare come cittadino (anche se a me non è molto simpatico)

il presunto scopritore dell'America. L'associazione quindi è

nata sull'onda di alcune iniziative molto critiche nei confronti

delle celebrazioni del 1992, del cinquecentesimo anniversario

della scoperta. È nata da semplici cittadini, da questa

voglia di stare assieme e riscoprire la cultura e la storia

dei nativi americani, proprio a partire da un humus cittadino

molto ricco, tanto che al momento in cui si è deciso

di costituire l'associazione c'erano già duecento iscritti.

Oggi superiamo il migliaio di adesioni in tutta Italia e anche

in Germania e Francia, abbiamo rapporti diretti con quasi tutte

le nazioni di nativi americani e, oltre a raccontare la loro

realtà, cerchiamo di sostenere concretamente la loro

causa. Per esempio lavoriamo molto con le scuole, non solo di

Genova: facciamo un lavoro immenso con le scuole per far conoscere

ai bambini la realtà dei nativi americani.

Nel 1979 De André e Dori Ghezzi vengono rapiti in

Sardegna e restano nelle mani dei sequestratori per quattro

mesi. Da questa esperienza nasce l'album conosciuto come “L'indiano”,

scritto con Massimo Bubola, in cui si parla di nativi americani

e di sardi. Lei come ha reagito quando è stato pubblicato

questo lavoro?

Ne sono rimasto entusiasta. Ho avuto la fortuna di essere in

contatto con il gruppo di musicisti che avrebbero poi suonato

nell'album, quindi sapevo già che Fabrizio voleva fare

questo lavoro sui nativi americani e anche che voleva collegare

la sua esperienza sarda, mettendo assieme queste culture. Mi

ha particolarmente colpito la canzone Fiume Sand Creek,

perché ricorda un massacro efferato2,

un avvenimento tra i più tragici della storia dei nativi

americani.

L'album affianca il popolo sardo ai nativi americani. La

canzone d'avvio, Quello che non ho, evoca le grandi praterie

ma, secondo il racconto dello stesso De André, rappresenta

la psicologia dei pastori sardi che erano stati i suoi carcerieri.

La canzone è un elenco di cose che il protagonista decisamente

rifiuta della cultura arrogante del colonizzatore, dal conto

in banca alle pistole. Lei pensa che qui il cantautore abbia

colto bene il punto di vista dei nativi americani, la loro sensibilità?

O rischiamo di trovarci nel campo dello stereotipo?

Sicuramente Fabrizio è riuscito a mettere assieme in

una sola canzone alcune caratteristiche particolari, proprie

dei nativi americani. Caratteristiche che però oggi ritroviamo

soprattutto nei nativi che noi chiamiamo tradizionalisti, che

non è un termine utilizzato in senso negativo. Definiamo

tradizionalisti quelli che sono rimasti ancora oggi legati alle

loro tradizioni e così conservano la storia e la cultura

dei nativi americani.

Al giorno d'oggi però il quadro è complesso: le

nazioni o alcune loro componenti sono molto diverse fra loro,

alcune hanno quotazioni in borsa, altre sono molto povere. Ecco,

forse quelle più povere sono quelle che sono rimaste

più tradizionaliste e quindi sono più vicine al

quadro tracciato da De André.

| |

Manifesto della Festa Madre Terra

promossa annualmente da Hunkapi,

associazione

culturale per la divulgazione

delle tradizioni dei Nativi Americani |

Fu un

generale di vent'anni... Fu un

generale di vent'anni...

Lei ha già citato Fiume Sand Creek, che senza

dubbio è la canzone simbolo di questo lavoro ed è

rimasta nelle scalette di tutti i concerti di De André.

Personalmente la ritengo una canzone simbolo anche di tutte

le violenze subite dai popoli indigeni non solo americani, tanto

che la utilizziamo spesso, qui in Australia, per parlare dei

massacri subiti dagli aborigeni. Parliamo allora di questa canzone,

dal punto di vista di uno appassionato ed esperto della tematica

come è lei.

Mi ha colpito subito e mi ha colpito anche il ritmo della musica

così legata al testo, perché rende bene la sensazione

di quei momenti tragici in cui è stato compiuto questo

massacro, che è diventato uno dei simboli di tutti i

massacri che hanno subito nella storia le nazioni americane

e anche altri popoli, inclusi gli aborigeni australiani. Quello

di Sand Creek è uno dei massacri più efferati

della storia americana: donne e bambini vennero mutilati, parti

di corpi vennero esposte e portate nei teatri come trofei.

La canzone ha questo ritmo tragico ma finisce comunque in una

speranza, che è una speranza che dura ancora oggi, perché

si parla di quelli che sono conosciuti come cheyenne, che oggi

sono una nazione molto piccola e molto sofferente. Però

è una nazione che non è ancora morta, che non

si è arresa. È una di quelle che più di

ogni altra sta lottando, per esempio per la conservazione della

lingua. E questo secondo me è un bel paragone, se vogliamo

tornare al confronto con la Sardegna, perché la Sardegna

è uno dei posti dove si conserva meglio l'eredità

culturale, anche attraverso la lingua.

Nel concerto del 1991 De André, presentando questa

canzone, polemizzava con le celebrazioni del cinquecentenario

della scoperta dell'America. Aveva proposto ai suoi concittadini

di armare due caravelle per andare a chiedere scusa agli indiani

e diceva che la sera del 12 ottobre 1992 sarebbe stato vicino

a loro per ricordare quello che loro considerano il più

grande lutto nazionale. Invitato alle “Colombiadi”

assieme a Bob Dylan rifiutò di partecipare. Qual è

stata la sua reazione?

Quando Fabrizio se n'è andato noi lo abbiamo salutato

pubblicando sulla rivista un mio editoriale, nel quale abbiamo

ricordato proprio questa cosa. Per noi, che eravamo contrari

alle celebrazioni, quella sua presa di posizione è stata

importante perché, poiché lui era un personaggio

molto conosciuto, il fatto che avesse scelto di non celebrare

ci diede un po' più di coraggio. E in effetti, poi, quelli

che non hanno celebrato erano tanti, a Genova. Noi ritenemmo

giusto che lui non celebrasse, così come non abbiamo

celebrato noi. Perché, si può dire quel che si

vuole sul presunto scopritore, ma loro, i nativi americani,

giustamente non ritengono di essere stati scoperti da nessuno!

Erano già lì, questa è una cosa evidente,

e sicuramente per loro l'arrivo di Colombo è stato un

giorno luttuoso ed era giusto chiedere scusa. Noi l'abbiamo

fatto diverse volte, nei rituali, in tutti le celebrazioni,

gli appuntamenti, i convegni, gli eventi, le manifestazioni

che abbiamo fatto. E devo dire che – Fabrizio sarà

stato contento di questo – quel giorno a Genova c'era

più gente fuori a non celebrare che personaggi nel palazzo

a celebrare, e questo nonostante una mezza alluvione. Con questo

non intendo dire che a Genova non ci siano quelle persone, magari

legate al business cittadino, che ritengono che sia giusto celebrare.

Noi però abbiamo detto che non è giusto, perché

si celebra così il più grande massacro della storia

e perché Colombo sicuramente non è andato là

per fare il bene dei nativi americani. Basti ricordare che i

Taino, i primi che Colombo ha incontrato, sono estinti. E non

erano una piccola etnia: erano centinaia di migliaia di persone!

Eh, già, Cristoforo Colombo: “chioma fluente,

occhio sognante e piede sicuramente fetente”, così

lo definiva De André nei concerti di quel tempo. Bruno

Lauzi però ha polemizzato con questo atteggiamento di

De André che vede Colombo come invasore di terre abitate

da altri. Lauzi sosteneva invece che Colombo era un viaggiatore,

un sognatore, e che le critiche fatte 500 anni dopo non tengono

conto del contesto storico. Che ne pensa di questo “scontro”

fra cantautori genovesi?

Io non vorrei polemizzare con Lauzi, ma penso che noi di Hunkapi

abbiamo una migliore conoscenza storica. È vero che Colombo

era un viaggiatore anche se sulle tre barchette che ha armato

c'erano personaggi poco raccomandabili. Comunque non si può

dire che sia andato a portare la civiltà. È andato

là per prendere possesso di territori, qualunque essi

fossero (perché lui pensava di essere arrivato nelle

indie, questo lo sanno tutti, ed è per questo che i nativi

sono stati chiamati indiani). Lauzi3

comunque non potrà negare che quello che è

successo ai nativi americani dopo l'arrivo di Colombo è

fondamentale e corrisponde ad avvenimenti storici importanti

in Europa: la costituzione del Regno spagnolo, la cacciata dei

mori e degli ebrei dalla Spagna. Insomma, bisognerebbe andarsi

a rileggere nei documenti storici i veri motivi per cui questo

personaggio è partito.

De Andrè:

una sensibilità maggiore De Andrè:

una sensibilità maggiore

Il tema dei selvaggi sanguinari da film di John Wayne nel

1980 era stato già superato da un pezzo. Film come Soldato

Blu e Il piccolo grande uomo e libri come Seppellite

il mio cuore a Wounded Knee avevano offerto un punto di

vista nuovo. Pensa che il lavoro di De André abbia aggiunto

qualcosa o tutto sommato questo album è arrivato un po'

tardi?

Seppellite il mio cuore a Wounded Knee è stato

il libro che ha consentito a una generazione di scoprire cosa

è realmente accaduto ad alcune nazioni indigene del Nord

America, soprattutto degli Stati Uniti. Quindi certamente rispetto

al libro e anche rispetto ai due film Fabrizio De André

arriva dopo. Però De André porta su questo tema

una maturazione di comunicazione come solo lui sapeva fare.

Anche rispetto alle immagini finali di Soldato Blu, orrende

ma vere, o rispetto al libro, la poesia in note di De André

ha dato un corpo maggiore, una maggiore sensibilità,

una maggiore coscienza, maggiore opportunità e anche

maggiore immediatezza. E c'è qualcuno, magari appartenente

alla generazione successiva alla mia, che ha scoperto la storia

dei nativi americani così.

Parlando di questo, Mariano Brustio, della Fondazione De

André, ha scritto: “Fabrizio De André ha

tentato di aprire la mente a qualcuno, lo ringrazio perché

l'ha aperta anche a me”. Una canzone come Fiume Sand

Creek potrebbe aver aperto la mente a qualcuno più

di quanto poteva fare il libro di Dee Brown?

Qualche beneficio è arrivato anche alla nostra associazione,

ma sono sicuro che proprio a livello di massa, come fenomeno

generale, questa canzone ha avvicinato molta gente alla causa

dei nativi americani. La stessa immagine scelta per la copertina

dei disco4, i testi delle canzoni...

sono sicuro che molti si sono avvicinati o riavvicinati allo

studio delle culture native proprio grazie a questo disco, come

per altre cose del lavoro di De André. Pensi al fatto

che lui, dopo questo lavoro, ha riscoperto il genovese antico5:

in molti qui a Genova, io per primo, abbiamo riscoperto la voglia

di parlare nella nostra lingua nativa. Anche dalla nostra volontà

di salvaguardare le culture dei nativi americani è nata

la voglia di riscoprire le nostre radici e questo penso che

sia in sintonia con il messaggio di Fabrizio.

Fiume Sand Creek, pur parlando di un terribile massacro,

è delicata nella scelta dei termini, ricca di riferimenti

poetici e immagini evocative. Crede che De André abbia

volutamente utilizzato un linguaggio evocativo per avvicinarsi

alla spiritualità dei nativi americani?

Sicuramente sì. La canzone, nel ritmo e nel testo, è

molto evocativa della ritualità e della spiritualità

dei nativi americani, basti pensare a quando ricorda il gioco

delle frecce: una freccia verso al cielo, una freccia al vento...

è molto spirituale.

Parlando di spiritualità, la vostra associazione è

anche impegnata a diffondere la conoscenza della spiritualità

dei nativi americani. De André affida la chiusura dell'album

a una canzone come Verdi pascoli che si ispira a una

danza rituale. I verdi pascoli ci appaiono come una sorta di

Paradiso, un sogno di futura liberazione dall'oppressione e

dall'annientamento.

È una canzone piena di speranza, come sono pieni di speranza

anche i nativi americani, pur essendo la minoranza per eccellenza,

soprattutto in Nord America (per l'America del Sud l'analisi

è diversa). Può sembrare un'immagine un po' stereotipata,

questa dei nativi che parlano sempre dei pascoli celesti, dei

verdi pascoli, ma è sicuramente un'immagine che rappresenta

la speranza, perché i nativi americani alcuni anni fa

hanno avuto un rinascimento piuttosto consistente, paragonabile

al nostro Rinascimento, e oggi certe cose non si possono più

fare in Nord America. Non si può più dire che

sono dei selvaggi, non si possono più dire certe cose

o usare certe parole offensive.

Allora i verdi pascoli oggi non sono più quelli del nativo

americano stereotipato, ma rappresentano una speranza legata

a questo rinascimento che chiede il rispetto della cultura,

che invoca una sopravvivenza anche fisica, che chiede il rispetto

della lingua. Basti pensare che al confine con il Canada c'è

una nazione composta oggi solo da 900 individui e una sola persona

che ancora parla la lingua indigena di questo gruppo! Quando

morirà questa persona, che oggi ha 89 anni, morirà

quella lingua e morirà quella cultura.

Oggi allora la speranza dei verdi pascoli è questa: quella

di riconquistare un'identità e di avere dei diritti sacrosanti.

I nativi americani sanno di essere pochi, numericamente, quindi

per esempio il loro peso elettorale è nullo. Però

la speranza c'è.

Una

spiritualità libertaria Una

spiritualità libertaria

Per completare il quadro spirituale, l'album contiene anche

Se ti tagliassero a pezzetti, una canzone che, nelle

parole di De André “è ispirata al tema della

libertà che, minacciata dalla civiltà, sopravvive

sempre nel cuore dell'uomo”. Un tema che era già

caro al De André libertario e anarchico. Un indiano si

sarebbe ritrovato in queste definizioni?

Ricordo che un paio di mesi dopo la morte di Fabrizio è

venuto a Genova Gilbert Douville6,

un amico Lakota che doveva tenere delle conferenze nelle scuole.

In quella occasione gli abbiamo raccontato di Fabrizio, gli

abbiamo fatto vedere le immagini del funerale con quella grande

partecipazione di popolo, abbiamo provato a spiegargli chi era,

raccontando proprio di questa spiritualità in senso libertario.

Lui ha molto apprezzato. Non è stato semplice, perché

bisogna tener conto che il nostro concetto di libertà

non è facilmente comprensibile per loro. I nativi americani

non hanno vissuto le esperienze della nostra società

industriale, se non come vittime della conquista. Certo, capiscono

la libertà suprema della poesia, ma sicuramente bisogna

spiegarglielo cos'è un anarchico! Comunque Gilbert mostrò

grande apprezzamento per Fabrizio.

La canzone si apre e si chiude con una strofa molto poetica,

di quelle che, come si dice oggi spesso parlando di De André,

“reggono il foglio” anche senza bisogno di spartito.

Ci troviamo il vento, il regno dei ragni, la luna, i capelli,

il viso, il polline di Dio e il suo sorriso. È tutta

fantasia degli autori o lei ci riconosce anche uno studio accurato

del modo di esprimersi dei nativi americani?

Io riconosco lo studio e so anche, da quello che si racconta

nell'ambiente musicale genovese, che lui si era documentato

molto, aveva fatto delle ricerche, voleva capire. Col suo spirito

di poeta è andato a interpretare dei messaggi, delle

parole che sicuramente fanno riferimento ai nativi americani,

perché davvero i nativi americani hanno questo modo di

esprimersi, spesso anche molto legato a simboli naturali o spirituali.

Quindi le immagini della canzone le vedo tutte bene con riferimento

ai nativi americani. Basti pensare al ragno: ci sono culture

native che hanno proprio delle leggende legate ai ragni.

Queste canzoni potrebbero superare i confini della questione

nordamericana e diventare simboli dell'oppressione di tutti

i popoli indigeni? Abbiamo già detto che parlando dell'Australia

ci viene spontaneo riferirci agli aborigeni.

Sicuramente sono canzoni simbolo, forse non tanto per gli indigeni

stessi, quanto per noi europei, per spingerci a ricordare quelle

culture, quelle popolazioni e quella volontà di continuare

ad esistere nella loro diversità. Fabrizio dava dei messaggi

forti, ma questi messaggi soprattutto dobbiamo recepirli noi,

perché i popoli indigeni hanno già i loro messaggi.

Ma le canzoni di De André possono servire a noi, per

farci capire cosa abbiamo sbagliato nei confronti di queste

popolazioni.

Ricordo di aver letto, qualche anno fa, su un giornale, che

alcuni esponenti dei movimenti dei nativi americani avevano

fatto dei complimenti a De André per questo disco. Però

poi questo dato è scomparso dalle biografie dedicate

al cantautore. Lei che si occupa di queste cose ha qualche elemento?

Può confermare questo dato oppure è solo una mia

allucinazione?

Posso confermarlo, ma solo a un livello molto generico: so che

questa cosa è accaduta però, pur essendo un discreto

ricercatore, che accumula molto materiale sui nativi americani,

un riferimento scritto su questo non l'ho ancora trovato. Però

so che c'erano state queste prese di posizione. Ma soprattutto

posso dire che le abbiamo verificate direttamente noi, dopo

la morte di De André. Prima ho citato Gilbert Douville,

ma noi annoveriamo fra i nostri collaboratori anche altri nativi,

di altre nazioni e a tutti abbiamo spiegato chi era Fabrizio

De André e gli elogi ci sono stati, veramente, perché

capiscono anche la spiritualità del messaggio e la volontà

dell'autore. Capiscono che finalmente qualcuno, anche a questi

livelli, si è accorto che i nativi americani esistono.

L'ultimo

grande capo L'ultimo

grande capo

Durante questa intervista l'ho sentita riferirsi sempre

molto affettuosamente a De André, chiamandolo Fabrizio,

quasi fosse un vecchio amico. Se lei avesse avuto la possibilità

di conoscerlo, dopo Fiume Sand Creek, da appassionato e studioso

dei nativi americani, cosa le sarebbe piaciuto dirgli?

In effetti io Fabrizio l'ho conosciuto, qualche anno prima di

quel disco. Ero entrato in contatto con lui tramite il gruppo

musicale con cui cantava all'epoca e quando l'ho incontrato

era già una persona di grande spiritualità. Se

lo avessi incontrato nuovamente dopo la pubblicazione del disco

probabilmente gli avrei detto quello che ho scritto sulla nostra

rivista, nell'editoriale dedicato al suo ricordo. L'editoriale

s'intitolava: Oka Eja, che, in lingua Lakota, è

una sorta di invito a continuare, anche se non c'è più.

Si trattava di una incitazione per i giovani guerrieri, un invito

ad andare avanti, a continuare comunque. Nell'editoriale io

avevo citato anche una frase a cui tengo molto, una frase pronunciata

da Alce Nero7, cugino di Cavallo

Pazzo8 (dico Alce Nero e Cavallo

Pazzo per chiarezza, ma in realtà noi ormai tendiamo

a utilizzare i nomi veri e non questi nomi strani che hanno

inventato i bianchi). Cavallo Pazzo è stato l'ultimo

grande leader dei nativi americani, tanto grande che adesso

gli stanno facendo il monumento più grande del mondo,

una montagna intera! Si tratta di un progetto completamente

autofinanziato. Quando Cavallo Pazzo è stato assassinato,

Alce Nero ha pronunciato questa frase, che io ho voluto dedicare

a Fabrizio: “non importa dove giace il suo corpo, ma dove

vola il suo spirito, sarebbe bello stare”. Ecco, questo

è proprio quello che pensiamo di Fabrizio.

Vuole concludere con una sua riflessione?

L'anno prossimo sembra che vogliano fare a Genova dei festeggiamenti

per l'anniversario della nascita di Colombo. Anche in quella

occasione inviteremo a non partecipare e a chiedere scusa ai

nativi americani. L'ha fatto anche il Papa, l'ha fatto persino

Clinton, potremmo farlo anche noi! Io sono contento di poter

riaffermare oggi, da questi microfoni, che io non partecipo

alle celebrazioni colombiane. Poi, guardi, sinceramente: c'è

questa lotta con gli spagnoli per decidere se Colombo è

nostro o è loro... ma se la Spagna lo vuole, che se lo

tenga! Che senso ha andare a celebrare l'inizio del più

grande massacro della storia? Parliamo piuttosto dei nativi,

della loro storia, di quello di cui hanno bisogno oggi.

Renzo Sabatini

Renzo Sabatini

Note

- Per approfondimenti: www.hunkapi.it.

- Il 29 novembre 1864 la cavalleria americana attaccò

in forze i cheyenne accampati sul fiume Sand Creek, nel Colorado,

massacrando, torturando, e mutilando brutalmente oltre 160

persone inermi. I cheyenne avevano avuto rassicurazioni sulla

propria incolumità dal comandante del vicino Fort Lyon,

da cui partirono le truppe che compirono il massacro, al comando

del colonnello Chivington. I guerrieri erano perciò

partiti per la caccia, lasciando nell'accampamento solo vecchi,

donne e bambini. Le inchieste che seguirono il brutale massacro,

sebbene forti di molte testimonianze, non ebbero alcun esito.

L'episodio è riportato ampiamente nella storiografia

americana (si veda ad esempio: Dee Brown, Seppellite

il mio cuore a Wounded Knee, USA, 1970).

- Bruno Lauzi (1937-2006) era vivente all'epoca dell'intervista.

- L'album, senza titolo, è stato popolarmente ribattezzato

“L'indiano” proprio perché sulla copertina

è rappresentato un quadro del pittore statunitense

Frederic Remington (1861-1909) raffigurante un indiano a cavallo.

- Si riferisce al successivo album di De André,

“Creuza de Ma”, scritto con Mauro Pagani, pubblicato

nel 1984.

- Nato nel 1951, membro dei Lakota. Dopo aver conseguito

una laurea in diritto penale ha fatto una scelta “tradizionalista”,

dedicandosi all'artigianato, alla poesia e alla conservazione

della cultura millenaria del suo popolo. I Lakota, sottogruppo

dei Sioux Brulé, sono originari di quello che oggi è

lo stato settentrionale USA del South Dakota.

- Black Elk o Alce Nero (1863-1950), sciamano della tribù

Oglala, della famiglia dei Sioux-Lakota, ha raccontato la

sua vita nel libro Black Elk Speaks (pubblicato in Italia

con il titolo “Alce Nero parla”), divenuto un

autentico caso editoriale, di fondamentale importanza anche

per la conoscenza antropologica della cultura dei nativi americani.

- Crazy Horse o Cavallo Pazzo (1840-1877), guerriero Oglala,

leader nella resistenza contro l'esercito americano, assassinato

a Camp Robinson, Nebraska, dopo essersi arreso.

(intervista realizzata via telefono il 30 agosto

2005. Registrata presso gli studi di Rete Italia – Melbourne.

Andata in onda nell'ambito della trasmissione radiofonica settimanale:

“In Direzione Ostinata e contraria”, dedicata ai

personaggi delle canzoni di Fabrizio De André)

| In

direzione ostinata e contraria

Con

questa intervista a Paolo Solari, prosegue la pubblicazione

su “A” di una parte significativa delle 27

interviste radiofoniche realizzate da Renzo Sabatini

e andate in onda in Australia nel programma “In

direzione ostinata e contraria” sulle frequenze

di Rete Italia fra il maggio 2007 e l’agosto 2008.

In tutto si è trattato di sessanta puntate (ciascuna

della durata di circa quaranta minuti, per un totale di

quasi 40 ore di trasmissioni), nel corso delle quali sono

state trasmesse le 27 interviste e messe in onda tutte

le canzoni di Fabrizio De André. Si tratta dunque

della più lunga e dettagliata serie radiofonica

mai dedicata al cantautore genovese.

Se proponiamo questi testi,

è innanzitutto per dare ancora una vlta spazio

e voce a quelle tematiche e a quelle persone che di spazio

e voce ne hanno poco o niente nella “cultura”

ufficiale. E che invece anche grazie all’opera del

cantautore genovese sono state sottratte dal dimenticatoio

e poste alla base di una riflessione critica sul mondo

e sulla società, con quello sguardo profondo e

illuminante che Fabrizio ha voluto e saputo avere. Con

una profonda sensibilità libertaria e – scusate

la rima – sempre in direzione ostinata e contraria.

Precedenti interviste

pubblicate: a Piero

Milesi (“A” 370, aprile 2012), a Carla

Corso (“A” 371, maggio 2012), Porpora

Marcasciano (“A” 372, maggio 2012), Franco

Grillini (“A” 373, estate 2012), Massimo

(“A” 374, ottobre 2012), Santino

“Alexian” Spinelli (“A” 375,

novembre 2012).

la redazione di “A”

la redazione di “A” |

|