Signora libertà

signorina anarchia

Intervista a Paolo Finzi di Renzo Sabatini

Tra gli intervistati nel 2005 da una radio australiana su Fabrizio De André, c'era anche un redattore di questa rivista che in Australia ci andò due volte per parlare del cantautore genovese.

E spiegò perché non si può ignorare il fatto che Fabrizio

sia stato anche un anarchico, di notevole spessore, anche se a modo suo.

Anarchico, giornalista, redattore di “A”, rivista storica

dell'anarchismo italiano. Cosa significa essere anarchici nel

terzo millennio?

«Non è molto facile rispondere o forse è

facile, nel senso che essere anarchici nel 2000, come nel 1900,

significa avere determinate idee, un certo tipo di sensibilità

e la volontà di applicare queste idee, che sono quelle

storiche dell'anarchismo, che hanno ormai 150 anni e che sono

nate, non a caso, da un filone del movimento operaio e del movimento

socialista e quindi sono, se vogliamo usare una vecchia definizione,

delle idee di sinistra, se per sinistra si intende la sensibilità

di stare dalla parte del popolo, contro l'ingiustizia, eccetera.

Che senso ha essere anarchici oggi? Più che in positivo,

per le grandi realizzazioni fatte dagli anarchici in questo

periodo – perché in realtà non sono grandi

– una ragione per essere anarchici è il sostanziale

fallimento delle altre proposte e delle altre ideologie. Io

per adesso mi fermerei qui, sapendo di non aver risposto, ma

del resto è difficile rispondere perché il senso

di essere anarchici è in realtà legato alla propria

concezione dell'anarchismo e quindi bisognerebbe poi andare

a definire bene che cosa sia stato storicamente e che cosa sia

oggi l'anarchismo.»

Parlando di concezioni individuali dell'anarchismo, Fabrizio

De André per tutta la vita si è detto anarchico,

sostenendo però che non si trattava tanto di una posizione

politica quanto di una condizione dello spirito. Però

nella sua produzione artistica non ritroviamo riferimenti espliciti,

diretti, all'anarchia. Allora che tipo di anarchico era De André?

«Era un anarchico di tipo particolare, come sono in realtà

tutti gli anarchici. L'anarchismo è un elemento spesso

presente nel mondo artistico; l'amore per la libertà,

la simpatia per i diversi e per quelli un po' fuori dalle righe,

il rifiuto delle regole: sono componenti storicamente molto

presenti nel mondo degli artisti. Però queste componenti

non presuppongono una conoscenza specifica dell'anarchismo,

del movimento politico degli anarchici e spesso nemmeno una

lettura dei testi. È più semplicemente un modo

per definirsi.

Quello che mi preme qui sottolineare è che Fabrizio non

era un anarchico di questo tipo; non era un artista anarchicheggiante

perché particolarmente amante della libertà, in

questa accezione un po' provocatoria, un po' strana, che fa

anche “fino” in certi ambienti. Fabrizio aveva conosciuto

gli anarchici sia come persone che come idee. Il suo primo tramite

con l'anarchismo erano stati i dischi di George Brassens che

aveva portato suo padre da Parigi e che lui aveva ascoltato

da ragazzino. Brassens per un lungo periodo della sua vita si

era definito anarchico e aveva collaborato con la stampa anarchica

francese e così il primo tarlo dell'anarchia è

arrivato a Fabrizio da Brassens. Successivamente lui, che era

un grande intellettuale e un grande lettore, ha letto molti

libri sulla storia del movimento operaio, sull'anarchismo, sulla

storia della rivoluzione russa e di quella spagnola del 1936.

Quindi conosceva bene sia le idee che la storia di questo movimento

e la sua adesione all'anarchismo, seppure non portò mai

ad un'azione di tipo militante nel movimento, però lo

fece restare in contatto con gli anarchici, frequentare anarchici,

leggere la stampa anarchica, come dimostra del resto il rapporto

che ebbe con noi della redazione della rivista anarchica “A”.»

Se immaginiamo di leggere quelle canzoni per cercare in

quei versi l'anarchico De André, dove lo troviamo?

«Anche qui è opportuna una premessa. Le persone

dalla profonda cultura e dalla grande sensibilità e curiosità,

in una parola: gli intellettuali come Fabrizio De André,

non possono mai essere ridotti e catalogati con un semplice

aggettivo.

Detto in altre parole, le fonti di riferimento culturale di

queste persone non sono mai univoche e quindi l'anarchismo è

presente nella storia e nell'opera di Fabrizio insieme, a fianco,

mischiandosi con tutta un'altra serie di elementi. Per cui la

sua grande sensibilità, che è un po' la cifra

di tutto il suo lavoro, questa pietà e solidarietà

per i dannati della terra gli deriva certamente dal suo anarchismo

ma, a mio avviso, contemporaneamente anche da altri filoni culturali,

penso per esempio alla sua grande attenzione al pensiero religioso,

cristiano in particolare, ma non solo. Per cui, in realtà,

più che andare a cercare elementi specifici di anarchismo,

credo che nell'insieme si possa rispondere dicendo che la sua

eccezionale sensibilità umana e culturale verso le persone

più “sfortunate” contenga anche il suo anarchismo.

C'è da dire però che, avvicinandosi, mettendo

a fuoco l'argomento, viene fuori che in Fabrizio non c'è

solo la solidarietà, la pietà, la comprensione,

la capacità di mettersi nella pelle del transessuale

o del rom. C'è anche un passo successivo che è

specifico dell'anarchismo, anche se forse non solo dell'anarchismo:

il rifiuto, la rivolta, il contrasto contro queste situazioni.

Fabrizio non si limita a mettere in luce queste figure o questi

stati sociali, ma sembra indicare la via dell'affermazione concreta

e attiva della loro dignità, in contrasto con il potere.

E qui arriviamo forse al punto centrale di quello che si può

meglio riconoscere come l'anarchismo di Fabrizio. Un anarchismo,

è bene precisare, soffuso e diffuso nelle sue canzoni,

nel senso che non c'è nessuna sua canzone esplicitamente

dedicata alle idee anarchiche. Ma c'è questa sua critica

demistificatoria del potere, che è contenuta in decine

e decine di punti della sua opera poetica e che è in

piena sintonia con l'anarchismo.»

|

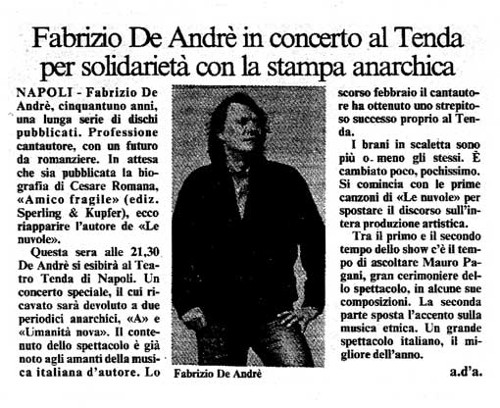

| Il Giornale di Napoli, martedì 24 settembre

1991 |

Un pensiero originale, la voce che conosciamo

De André si affianca in questo ad altri artisti

che sono stati e si sono dichiarati esplicitamente anarchici.

Tu hai già citato George Brassens, poi c'è Leo

Ferré e tanti altri. Fra gli anarchici italiani quanto

è conosciuto De André?

«Fabrizio è amatissimo dagli anarchici italiani

e ovviamente non solo dagli anarchici. Fin dagli anni sessanta,

in una intervista su una rivista musicale dell'epoca, Ciao 2001,

si era definito anarchico e quindi c'era stato subito un interesse.

Gli anarchici avevano subito colto, oltre al contenuto delle

canzoni, anche questa specificità. Ma la questione interessante

è che Fabrizio è stato amato non solo dagli anarchici

ma in genere dai giovani di tante generazioni. La guerra

di Piero, che è stata una canzone degli anni della

contestazione, del sessantotto italiano, viene cantata ancora

oggi nelle manifestazioni del movimento pacifista.

Quindi Fabrizio, con le sue canzoni, ha saputo interpretare

in maniera profonda le istanze non solo degli anarchici e neanche

solo della sinistra, intesa come movimenti politici. Perché

per esempio Fabrizio è una delle voci più amate

e più cantate anche nel mondo giovanile cattolico che

ha trovato nell'antibellicismo, nel rifiuto della guerra e anche

in altri temi di Fabrizio elementi importanti e condivisibili.

Una cosa importante (e qui andiamo forse al cuore del modo di

essere di Fabrizio) è che questa sua capacità

di influenzare, di essere presente, di condizionare la vita

delle persone, è legata alla capacità di unire

un pensiero assolutamente originale alla voce che conosciamo,

alla sensibilità poetica e a quella musicale. Insomma

in Fabrizio c'è qualcosa di magico nell'incontro fra

pensiero, poesia, musica, persino il modo di suonare la chitarra.

Questi elementi fanno di Fabrizio una persona che non viene

percepita come un propagandista. Queste sue poesie diventano

un veicolo per delle idee e delle sensibilità che riescono

a colpire nel profondo le persone.»

De André ha sempre avuto un suo pubblico importante,

era già molto famoso prima di morire. Ma perché

dopo la sua morte s'è scatenato questo fenomeno così

enorme di passione, mitizzazione, con libri, concerti, incontri,

seminari, festival, cover band, piazze, strade e scuole a lui

intitolate, centri di ricerca, fondazioni, tesi universitarie…

in Italia sono diventati tutti anarchici?

«No, non sono diventati tutti anarchici. Dovremmo partire

da una data, quella dell'11 gennaio 1999, quando muore Fabrizio.

Se andiamo a rileggere titoli e dichiarazioni sui giornali del

12 gennaio troviamo di tutto. È vero che ci fu un generale

riconoscimento dell'anarchismo di Fabrizio, però ci fu

al contempo un'operazione che non era studiata, non sto parlando

di una congiura, però si mise in moto un meccanismo che

volgeva alla sterilizzazione di questo anarchismo. Si descriveva

insomma Fabrizio come il cantore delle puttane, dei carcerati

e degli emarginati, però lasciando il tutto a un livello

piuttosto estetizzante.

Questo spiega come mai anche esponenti della destra come Gianfranco

Fini, solo per citarne uno, potessero riconoscersi nel dolore

generale del popolo italiano per la morte di Fabrizio. Insomma

c'era una grande ipocrisia e una grande superficialità.

In tutta questa attività messa in campo per ricordare

la sua figura va ricordato che Fabrizio (questo è solo

un aspetto, ma è importante sottolinearlo) è uno

che “vende”, cioè quando si pubblica qualcosa

che lo riguarda si ottiene anche un certo successo in termini

economici. Questo spiega, in parte, perché si sia scatenato

intorno a lui un certo interesse.

Evidentemente, però, il fenomeno che tu sottolineavi

è molto più grande e secondo me, nella sua parte

più positiva, che è quella prevalente, è

legato alla scoperta o alla riscoperta della profondità

del messaggio di Fabrizio. Quindi credo che il merito sia sostanzialmente

suo. Già in vita lui era considerato una sorta di senatore

della musica italiana e, in effetti, se si prende in considerazione

la profondità, la densità anche culturale del

lavoro di Fabrizio, bisogna dire che non ha pari nel lavoro

degli altri cantanti e cantautori italiani. In genere cerco

di evitare la mitizzazione del personaggio però non è

nemmeno giusto non riconoscere come Fabrizio abbia avuto questa

capacità di affrontare in maniera davvero eccezionale

le tematiche più profonde che riguardano l'uomo, come

l'amore e la morte.

Basti osservare come, a distanza di otto anni dalla morte, si

continuino ad organizzare convegni e a scrivere saggi nei quali

troviamo riletture, approfondimenti, scoperte, analisi sempre

nuove. Cioè il pensiero di Fabrizio è un pozzo

senza fine dal quale si continua ad attingere e c'è ancora

moltissimo da studiare e da scoprire. Spesso anche su un solo

verso di una sua canzone si potrebbe scrivere un saggio. Questo

perché lui aveva anche una grandissima capacità

di controllo delle parole, che usava in maniera assolutamente

appropriata e profonda.

Quindi le quasi duecento canzoni che ha scritto Fabrizio constituiscono

un corpus culturale senza pari nel mondo della musica italiana.

In effetti, a mio avviso, Fabrizio oltre che come cantante,

deve essere visto come una fonte di riflessione. Io sostengo

che Fabrizio sia anzitutto un intellettuale e questo forse può

aiutarci a capire la sensibilità del suo studio, del

suo lavoro, la sensibilità che metteva nel suo affrontare

i problemi del mondo.»

Un propagandista dell'anarchismo

Dando uno sguardo al movimento anarchico italiano tu

pensi che Fabrizio abbia contribuito in qualche misura a ingrossarne

le fila?

«Certamente sì. Per parlare dell'oggi, ho appena

ricevuto in redazione la lettera di una ragazzina di Nuoro che

ci chiede di ricevere una copia della rivista, ringraziandoci

al contempo di tutto quello che abbiamo fatto per ricordare

Fabrizio. Ecco un caso di una giovane che si è avvicinata

alla nostra rivista attraverso la passione per Fabrizio. Ci

sono tante persone che sono arrivate a conoscere, ad apprezzare,

in qualche caso anche ad aderire all'anarchismo tramite il collegamento

che Fabrizio permetteva, dichiarandosi anarchico. Questo collegamento

consentiva alla gente di riflettere sul fatto che, se Fabrizio

faceva delle belle canzoni e allo stesso tempo diceva quelle

cose e dichiarava di essere anarchico, allora forse gli anarchici

erano qualcosa di interessante da conoscere. Io ho conosciuto

tantissime persone che, tramite Fabrizio, sono arrivate all'anarchismo.

Quello che, però, mi sembra più interessante e

da sottolineare è come, tramite Fabrizio, un grandissimo

numero di persone, anche senza aderire al movimento, abbia comunque

conosciuto l'anarchismo tirandolo fuori dal pozzo di negatività

in cui in genere giace, come sinonimo di terrorismo, superficialità,

cosa piccolo-borghese e quant'altro, e abbia saputo posizionarlo

nello spazio che gli compete, che è quello di un movimento

di idee e di persone, un movimento storico, con una sua dignità.

In questo senso Fabrizio ha certamente contribuito in maniera

forte e, anzi, io ho anche sostenuto che Fabrizio è stato

uno dei più grossi propagandisti dell'anarchismo, utilizzando

questa espressione un po' ottocentesca.

In realtà era lungi da lui il ruolo del propagandista,

legato al movimento politico. Però, proprio per questo,

in realtà, sul piano culturale, ha contribuito molto

a sdoganare l'anarchismo, presentandolo come una cosa positiva,

da conoscere e con la quale confrontarsi.»

Pur non essendo un militante De André, come hai

raccontato tu stesso, ogni tanto metteva discretamente mano

al portafoglio per aiutare la vostra rivista o altre realtà

anarchiche. Come avvenivano queste donazioni?

«Anche qui vorrei fare una piccola premessa di carattere

generale: Fabrizio era persona generosa, anche, ma non solo,

sul piano economico. Spesso gruppi e gruppetti, fautori magari

di piccole iniziative, andavano a “battere cassa”,

come del resto si usava spesso negli anni settanta e ottanta

con i cantanti politicamente connotati. Fabrizio ha sempre dato

il suo contributo e, per quanto ne so io, l'ha fatto sempre

con modestia e forse si incazzerebbe anche sapendo che ne parlo,

perché lui non faceva questo per la maggior gloria ma

lo faceva perché gli piaceva sostenere determinate iniziative.

In questo contesto uno spazio, forse prioritario, l'hanno avuto

gli anarchici e, in particolare, la stampa anarchica. Per cui

lui, ogni tanto, ci chiamava, ci facevamo una bella chiacchierata

e, alla fine, ci dava qualche assegno. Noi della rivista “A”,

comunque, abbiamo una pagina, che si chiama: “I nostri

fondi neri”, dove elenchiamo ogni mese le donazioni ricevute

e in questa pagina appariva il milione di lire che ci dava Fabrizio

accanto alle cinquemila lire che ci dava magari il vecchio contadino

pugliese anarchico; questo non perché ce lo chiedesse

Fabrizio ma perché ha sempre fatto parte di una politica

di trasparenza della rivista rispetto ai sottoscrittori.

Un discorso a parte meritano invece i due concerti che fece

a Carrara negli anni ottanta e a Napoli all'inizio degli anni

novanta, specificamente a sostegno della stampa anarchica. In

questi casi si è trattato di una posizione pubblica.

Queste cose Fabrizio le ha fatte e ci ha sempre sostenuti. Certo,

ogni tanto scompariva, anche per lunghi periodi, perché

questa era un po' la sua personalità, in questo forse

accomunato ad altri artisti. Ma in linea generale è stata

una presenza costante di sostegno per noi.

Fabrizio poi frequentava molti anarchici, aveva molti amici

e collaboratori anarchici. Per esempio l'allora suo tecnico

delle luci, Pepi Morgia, che adesso è una delle figure

principali nella realizzazioni di concerti in Italia1

è un anarchico proveniente da una famiglia con tradizioni

anarchiche.»

|

| Dori Ghezzi e Fabrizio De André ad una cena

di sottoscrizione per la

rivista anarchica “A”, nella Trattoria Della Torre, a Milano negli anni '80 |

Il suo anarchismo, molto diverso dal nostro

Se non ti spiace vorrei provare a fare un salto indietro

nel tempo: molti anni fai strappasti un appuntamento a Fabrizio

De André. Tu eri un ragazzo e lui era già un mito.

Poi hai scritto che il risultato di quell'incontro fu che ne

uscisti con un mito in meno e un amico in più. Ci puoi

dare un ricordo di quel tuo primo incontro con il cantautore

genovese?

«Be', diciamo che ognuno di noi ha passato un qualche

momento della vita di cui si sente particolarmente fiero ed

orgoglioso. Anche se ormai sono nell'età avanzata in

cui i ricordi si affievoliscono, quell'incontro con Fabrizio

per me è uno dei ricordi destinati a rimanere. Forse

sarà l'ultimo che dimenticherò, perché

per me è stato così significativo. In realtà

noi, come redazione della rivista anarchica, cercavamo da tempo

un incontro con Fabrizio – sto parlando del 1973 o 1974

– perché lui era già molto famoso e si definiva

anarchico, quindi ci interessava contattarlo e non solo per

fini economici, anche se l'idea di fondo era comunque quella

di contattare i vari cantanti e cantautori che esprimevano simpatia

o vicinanza per cercare di organizzare concerti a nostro sostegno.

Ovviamente il personaggio noi lo conoscevamo solo sul piano

pubblico e non su quello privato.

Non era facile fissare un appuntamento con Fabrizio che, per

motivi comprensibili, creava attorno a sé delle barriere

che gli erano necessarie per sopravvivere. Poi lui stava anche

attraversando una fase travagliata della sua vita. Comunque

alla fine riuscimmo, tramite amicizie, a ottenere questo appuntamento

in un albergo di Milano e salimmo in tre compagni della rivista

in questa stanza, dove Fabrizio ci accolse dando l'impressione

immediata di una persona timidissima.

Ci sedemmo al tavolo e lui era imbarazzatissimo. Così

lasciai perdere il registratore che avevo preparato e l'intervista

che avevo in mente e cominciammo invece a parlare (lui ci chiese

della nostra rivista) e l'impressione umana fu ottima, nel senso

che Fabrizio era molto disponibile e, come dicono i ragazzi

oggi, non se la tirava assolutamente, anzi aveva lui quasi un

atteggiamento di ammirazione nei nostri confronti; sembrava

quasi che fosse più lui un nostro fan, per via del lavoro

che facevamo, piuttosto che il contrario. Fabrizio quel giorno

parlò a lungo di anarchia e colsi subito che ne aveva

una conoscenza profonda e aveva letto tutti i libri che allora

i militanti anarchici leggevano (perché era l'epoca in

cui ancora si aderiva a un movimento solo dopo attente letture).

Fabrizio conosceva le cose, conosceva alcune persone della federazione

anarchica di Genova che conoscevo anch'io, e c'era soprattutto

una buona conoscenza storica. Insomma, ci piacque.

Lui quel giorno spiegò il suo anarchismo, il suo modo

di essere anarchico. Non ricordo con esattezza le parole ma

si trattava di un anarchismo molto diverso dal nostro, nel senso

che il nostro era l'anarchismo dei militanti politici mentre

il suo era un anarchismo che si collocava più fra l'individuale

e il sociale, con questa sua forte attenzione per gli ultimi,

gli emarginati, le puttane, gli zingari, ecc, attenzione che

lui collocava nel solco dell'anarchismo. In realtà, come

ho avuto modo anche di scrivere, pur restando un militante politico

dell'anarchia, col tempo mi sono avvicinato a quelle posizioni

perché ho capito che il suo approccio all'anarchismo

era molto interessante. Ho capito che quell'approccio non era

solo legato alla sua personalità, ma che aveva una forte

attenzione all'etica, che è quella che veramente fa la

differenza, a mio parere, fra l'anarchismo e altri movimenti

politici.

Il mio ricordo è, insomma, quello di una persona che

subito ci parve profonda, interessante. Io, in particolare,

mantenni i rapporti con Fabrizio e ci rivedemmo spesso dopo

quel primo incontro ed è per quello che, descrivendo

quell'incontro, ho detto che lì nacque l'amicizia e scomparve

il mito. Scomparve il mito perché conobbi Fabrizio come

uomo e chiaramente anche lui, come tutti gli esseri umani, era

uno con pregi e difetti e quindi, frequentandolo, è stato

possibile per me vederlo su un piano profondamente umano. Però

vorrei anche aggiungere che l'amicizia con Fabrizio, per certi

aspetti, è sempre stata un po' strana. Perché

quando lo andavo a trovare e si faceva una chiacchierata parlando

non solo di politica (perché con Fabrizio si parlava

veramente di tutto), poi, magari, tornando a casa in macchina,

mi capitava di mettere la cassetta con le sue canzoni e allora

sentivo la stessa voce con cui avevo chiacchierato fino a pochi

minuti prima e che ora cantava La guerra di Piero. In

questi momenti, in qualche modo, il mito ripartiva.

Quindi, anche se con Fabrizio c'è stata un'amicizia profondamente

umana, la sua componente artistica è sempre stata un

convitato di pietra, in qualche modo sempre presente. Forse

questo proprio per il fascino di quella voce, che a volte facevo

fatica a identificare con la persona fisica che avevo davanti.

Quindi in qualche modo il mito è scomparso ma è

anche rimasto sempre.»

Nel corso di questa vostra frequentazione, a tratti anche

molto intensa, vi è mai capitato di progettare assieme

delle cose che riguardassero la vostra comune appartenenza anarchica?

«È difficile rispondere perché Fabrizio

aveva davvero una personalità molto singolare. Per farti

un esempio concreto, quando stava scrivendo le canzoni delle

Nuvole, mi telefonò per dirmi che stava lavorando

a un disco anarchico. Io che, probabilmente, sul piano artistico,

sono piuttosto limitato, pensai ingenuamente che fosse un disco

dove ci fosse in maniera esplicita il riferimento all'anarchia

o magari che ci potesse stare dentro qualche canto tradizionale

degli anarchici come Addio Lugano bella. Invece nulla

di tutto questo. Però, in realtà, se si vanno

a vedere i testi di quelle canzoni, si possono fare delle analisi

profonde e viene fuori l'anarchismo, il rifiuto della società

e del potere.

Cito questo esempio perché in Fabrizio la sua attività

anarchica coincideva sostanzialmente con la sua produzione musicale,

dove ha riversato tutto quello che aveva dentro, compreso il

suo anarchismo. Del resto nel rapporto con Fabrizio non c'era

una distinzione fra l'ideologico e il personale. Lui era così

sia come artista che come uomo e del resto così dovrebbe

essere l'anarchismo che, ancor più e ancor prima di essere

una scelta politica, dovrebbe essere, alla base, una scelta

di tipo esistenziale, quindi accompagnata da coerenti comportamenti

personali.

Comunque la risposta alla domanda è no, nel senso che

non abbiamo mai progettato di fare un convegno o una pubblicazione.

Io veramente cercai anche di coinvolgerlo in alcune cose. Per

esempio quando morì Brassens lo chiamai in Sardegna per

chiedergli di scrivere un articolo per la rivista. Sarebbe stata

una cosa culturalmente grossa per noi, un vero scoop. Ma lì

agirono altri meccanismi, lui mi disse che non se la sentiva

perché era troppo emotivamente coinvolto. In realtà

era difficile coinvolgere Fabrizio su cose pratiche, perché

aveva una sua vita per certi aspetti un po' stramba e la sua

notevolissima attività intellettuale e artistica. Poi

a volte scompariva, magari stava con Mauro Pagani in mezzo al

Mediterraneo e ricompariva improvvisamente e si faceva vivo

con delle idee nuove. Insomma una persona che ti segna la storia.»

Fabrizio, un patrimonio (ma non economico)

Dopo la morte di De André la tua rivista ha pubblicato

un dossier, poi un cd, poi dei dvd. Tutti prodotti molto curati

anche nella veste grafica. Forse qualcuno vi ha anche accusato

di voler cavalcare l'onda dell'emozione. Perché tutti

questi prodotti su De André? Motivi di mercato o volevate

rimarcare la sua appartenenza anarchica?

«Noi volevamo rivendicare la sua appartenenza anarchica

e mostrare la sua dimensione intellettuale. È vero che

qualcuno ci ha accusato di aver cavalcato l'onda dell'emozione.

Sono critiche anche legittime considerando che esisteva e tuttora

esiste questo fenomeno generale per cui Fabrizio “vende”.

Ma la nostra scelta, chi ci conosce bene lo sa, è nata

con un spirito completamente diverso. Il fatto che noi, seppure

rimanendo assolutamente indipendenti, abbiamo sempre collaborato

con la Fondazione De André e con il suo presidente Dori

Ghezzi, con cui permane una profonda amicizia che dura ormai

da oltre trent'anni, testimonia della nostra credibilità,

perché Dori è molto attenta. Credo che anche i

prodotti stessi siano testimonianza della nostra onestà

intellettuale. Il dossier che pubblicammo non era che la riproposizione

di articoli pubblicati nel marzo 1999, nel primo numero della

rivista successivo alla morte di Fabrizio.

Quella fu anche la prima volta in cui noi dedicammo una copertina

a un personaggio che non fosse un pensatore anarchico tipo Malatesta

o Bakunin e persino questo suscitò dei malumori da parte

di qualcuno che ci accusò di coltivare il culto della

personalità. In realtà non si trattava di culto

ma io, sostenitore di questa linea, colsi subito che Fabrizio

era un patrimonio, ma non in senso economico.

Fabrizio era una persona che avrebbe continuato a segnare il

tempo successivo alla sua scomparsa e rivendicare il suo collegamento

con l'anarchismo non voleva avere un valore passatista ma serviva

a tenere aperto il collegamento fra quelle idee, quelle canzoni

e il nostro movimento. Solo in questo senso è stata un'operazione

studiata, sentita con il cuore ma anche pensata.

Il cd che abbiamo fatto in seguito è stato un nostro

grande successo, ha venduto ventimila copie, ma tutti i soldi

che abbiamo guadagnato vendendo i prodotti su Fabrizio li abbiamo

tutti reinvestiti in nuovi progetti, l'ultimo dei quali, uscito

circa un anno fa, è un doppio dvd con libretto sullo

sterminio nazista degli zingari. Un lavoro che abbiamo dedicato

a Fabrizio che agli zingari aveva, a sua volta, dedicato Khorakané,

una canzone di eccezionale valore non solo artistico ma proprio

culturale. L'argomento era particolarmente caro a Fabrizio e,

anche qui, si capisce che occuparsi di zingari con un prodotto

anche costoso, chiaramente non è una scelta di mercato

ma è una scelta culturale. Quindi è chiaro che

a noi in questa operazione non premeva guadagnare ma, all'interno

della memoria che questo Paese ha di Fabrizio, presidiare la

componente libertaria e anarchica.

Non è un caso che il dvd: Ma la divisa di un altro

colore, che abbiamo pubblicato nel 2003, proprio all'inizio

della guerra in Iraq e che ha un titolo antimilitarista ispirato

alla Guerra di Piero, fu realizzato in collaborazione

con Emergency, cui veniva destinato il 50 per cento dei ricavi.

Anche in questo caso non si trattava solo di una operazione

politica di sostegno, perché nel libretto che accompagna

il dvd c'erano le testimonianze di Teresa Sarti e Gino Strada,

i fondatori di Emergency, che ricordavano il loro incontro con

Fabrizio a metà degli anni novanta, i contributi economici

che Fabrizio aveva dato a sostegno di Emergency2,

e quindi tutto si legava. Insomma noi abbiamo sempre cercato

di lavorare in sintonia con quello che, a nostro avviso, era

veramente Fabrizio, per tenerlo vivo nella battaglia attuale,

in questo caso la battaglia contro la guerra in Iraq e contro

tutte le guerre, finanziando contemporaneamente il centro chirurgico

di Emergency in Sierra Leone.

Nell'insieme io sono molto fiero dei prodotti che abbiamo pubblicato,

perché sono convinto che abbiamo fatto delle cose belle,

non tanto sul piano estetico quanto sul piano sostanziale. Scomodo

per una volta una formula che in genere rifiuto per dire che

credo che a Fabrizio, conoscendolo, queste cose sarebbero piaciute.»

Hai scritto che il pensiero anarchico di De André

era un impasto originale di vari elementi e che nel vostro primo

incontro ti sembrò che alcune supposizioni fossero bizzarre

o ingenue ma che, però, nel corso degli anni, il vostro

percorso di anarchici è andato avvicinandosi fino a che,

come ci hai detto poco fa, sulla questione zingara, con Khorakané,

vi siete ritrovati pienamente. Ma com'era questo pensiero anarchico

originale di De André? Come si sposava con altre correnti

dell'anarchismo?

«Come avevo accennato prima Fabrizio enfatizzava molto

questo suo interesse per gli emarginati. All'epoca del nostro

primo incontro noi eravamo impegnati in maniera più politica,

come giovani anarchici, in campagne contro le stragi di stato,

per l'antifascismo militante, eccetera.

Esagerando potremmo dire che eravamo inseriti nel movimento

generale dell'estrema sinistra di allora. In molti di noi c'era

una minore attenzione verso quegli aspetti che erano cari a

Fabrizio, che pure facevano capo a un filone storico dell'anarchismo,

cosiddetto “individualista”, che era un filone che

non rifiutava la lotta sociale ma guardava soprattutto alle

questioni legate alla vita degli individui. È un filone

che sottolineava il rifiuto del potere come rifiuto dell'obbedienza,

quindi enfatizzando più il concetto della rivolta che

quello della rivoluzione. Si tratta di un filone di pensiero

che a livello internazionale ha avuto esponenenti importanti,

come ad esempio Albert Camus in Francia. Fabrizio conosceva

bene questo filone, aveva letto libri come L'iniziazione

individualista anarchica di Émile Armand, e il suo

anarchismo era più orientato su questo versante individualistico

che su quello social-socialista che invece ci caratterizzava.

In questo senso lo sviluppo poi generale della storia, per esempio

il discorso del '77 sul personale e il politico, è sembrato

ai miei occhi non dico di dare ragione del tutto, ma sicuramente

sottolineare la validità dell'approccio di Fabrizio,

che in qualche misura aveva precorso i tempi. Per esempio all'epoca

una delle lotte degli anarchici era quella per l'astensionismo.

Fabrizio era meno interessato a queste cose, era molto più

eclettico. Quindi nell'approccio c'erano delle differenze. Però

in realtà sui temi profondi dell'anarchismo ci siamo

ritrovati. Lui ha continuato a seguire con attenzione il nostro

lavoro e a leggere le nostre pubblicazioni, su cui spesso ci

dava il suo parere, anche molto critico.»

Religiosità laica

Un aspetto che ha suscitato spesso delle perplessità

è questo contrasto fra il De André anarchico e

quello attento alle tematiche religiose, specie l'attenzione

alla figura di Gesù che lui ha descritto come una sorta

di anarchico ante litteram. Tu hai parlato di “religiosità

anarchica” di De André e del resto un prete cattolico

come don Gallo ama definirsi “angelicamente anarchico”.

Sbrogliamo un po' questa matassa: come si incontrano il De André

anarchico e quello della Buona novella?

«In realtà si incontrano facilmente. Vorrei qui

fare un salto indietro sul piano storico: se andiamo all'ottocento,

alla nascita del movimento socialista e anarchico, troviamo

molti libri, opuscoli e altro materiale che parla di un Gesù

anarchico o socialista; un Gesù usato come arma anticlericale

e addirittura, a volte, antireligiosa. D'altra parte l'operazione

che farà poi Fabrizio con la buona novella sarà

quella di una umanizzazione di Gesù, letto tramite i

Vangeli apocrifi e non tramite quelli ufficiali. In realtà

con queste operazioni Fabrizio è in assoluta continuità

con un filone, carsico e minoritario, ma presente nella sinistra

italiana, che è quello del: “riappropriamoci di

Gesù”, anche in chiave anti vaticana. L'operazione

di Fabrizio è però assolutamente sincera e nasce

da profonde conoscenze e convinzioni. Tanto è sincera,

sentita e profonda, quanto non è capita dai movimenti

della contestazione di allora.

Io sono convinto comunque che in molti casi le ragioni di fondo

dell'adesione a movimenti molto diversi fra loro, come possono

essere l'anarchismo e il cattolicesimo, possono essere ragioni

che si incontrano, perché riguardano spesso, in entrambi

i casi, il desiderio di migliorare il mondo. Anche fra coloro

che aderiscono all'anarchismo, che è un movimento politico

tradizionalmente ateo, anticlericale e laico, c'è sempre

stata una piccola componente di anarchici cristiani, non solo

tollerati ma anche apprezzati. Ci sono stati del resto anche

anarchici ebrei e ho conosciuto persino un'anarchica islamica.

Si tratta di persone che hanno dovuto fare i conti con le loro

contraddizioni, come del resto dobbiamo fare tutti nella vita.

Fabrizio ha fatto sempre i conti con questa doppia appartenenza,

che forse nel suo caso era anche una appartenenza multipla per

via della complessità della sua personalità. Fabrizio

era sicuramente anarchico per delle ragioni di fondo che lui

ritrovava però anche nel pensiero religioso. Io ho parlato

di “religiosità laica” di Fabrizio, perché

sostengo che in genere si usa il termine religioso per definire

anche le persone che si occupano di determinati argomenti, perché

determinati argomenti, come la vita, la morte, l'esistenza,

sembrano essere attinenti solo alla sfera religiosa. Ma questo

non è vero perché anche l'anarchismo e probabilmente

anche altre teorie del pensiero, nella loro dimensione più

profonda, nella loro valenza etica, che sono la vera cifra di

lettura di questi filoni del pensiero, si occupano, in maniera

laica, di queste tematiche, che quindi non sono patrimonio esclusivo

della religione.

Fabrizio è tutto dentro a questo contrasto. Lui è

quello che, anche rispetto all'idea di Dio, in alcuni versi

esprime pensieri molto vicini all'ateismo anarchico e in altri

sembra essere persona profondamente religiosa. Forse è

difficile dipanare questa matassa ma si può cercare di

comprenderla: quando uno va a toccare i tasti veri e profondi

della vita, quelli che fanno sì che la filosofia greca

di migliaia di anni fa o il pensiero buddista, anche nell'era

tecnologica, ci parlino ancora di cose attuali, evidentemente

le etichette non bastano. Non basta la definizione di cristiano

né quella di anarchico e le due cose possono, magari

parzialmente, sovrapporsi.»

Sulle orme di Fabrizio. In Australia

Sei venuto in Australia nel 2004 proprio per parlare

di De André. Che ricordo hai di quell'esperienza?

«È

stata un'esperienza veramente eccezionale, anche per la dimensione

turistica, perché era una prima volta. Ma restando a

De André ho avuto la possibilità di parlarne in

tre città importanti, con conferenze negli istituti italiani

di cultura di Melbourne e Sydney e presso l'istituto Dante Alighieri

di Brisbane. Ho avuto incontri con la stampa, interviste radiofoniche

e persino due incontri con gli studenti alle università

di Melbourne e Sydney, dove c'erano insegnanti che si occupano

di De André nei loro corsi di lingua e cultura italiana. «È

stata un'esperienza veramente eccezionale, anche per la dimensione

turistica, perché era una prima volta. Ma restando a

De André ho avuto la possibilità di parlarne in

tre città importanti, con conferenze negli istituti italiani

di cultura di Melbourne e Sydney e presso l'istituto Dante Alighieri

di Brisbane. Ho avuto incontri con la stampa, interviste radiofoniche

e persino due incontri con gli studenti alle università

di Melbourne e Sydney, dove c'erano insegnanti che si occupano

di De André nei loro corsi di lingua e cultura italiana.

È stato eccezionale scoprire che anche dall'altra parte

del mondo Fabrizio era riuscito in qualche maniera ad essere

presente, a influenzare, con vari filoni perché, se da

una parte ho incontrato i nostri emigrati liguri, che legano

il loro amore per Fabrizio al fatto che fosse genovese, dall'altra

ho conosciuto studenti australiani che hanno scritto delle tesi

su particolari aspetti della poetica di Fabrizio. Un dato molto

significativo è che dopo il mio rientro in Italia si

è anche cercato di stabilire dei rapporti fra le università

australiane e quella di Siena, presso la quale si trova il centro

studi su De André. Prima mi chiedevi come mai in Italia

ci sia un tale fiorire di iniziative su Fabrizio. Io potrei

girare la domanda chiedendo come mai in Australia, paese dove

non ha mai messo piede, nel 2004, cinque anni dopo la sua scomparsa,

si trovavano tracce vive di Fabrizio, che oltretutto non ha

mai cantato in inglese.»

A questa osservazione potrei rispondere che la poetica

di Fabrizio De André, come dimostra questa piccola trasmissione,

che va avanti da molti mesi, ha una valenza veramente universale.

Vorrei aggiungere anche che il filo rosso di quelle “tracce”

di cui parlavi non si è ancora interrotto anzi, ci sono

artisti locali che stanno cominciando a inserire canzoni di

De André nei loro concerti e aumentano gli studenti e

i docenti interessati. Nel 2005 la Fondazione De André

ha fatto una generosa donazione di libri e materiali sonori

al dipartimento di italianistica della Monash University di

Melbourne, quella dove tu hai tenuto la tua “lectio magistralis”

su De André. Quindi le cose stanno procedendo con molta

intensità e si arriverà prima o poi a organizzare

qualche concerto interamente dedicato a Fabrizio3.

Tornando a noi, nel lungo percorso di questa trasmissione

abbiamo intervistato tanta gente che in qualche modo poteva

sentirsi rappresentata nella poetica deandreiana: la prostituta,

il transessuale, l'omosessuale, il detenuto, il rom, l'ex tossicodipendente,

e così via. Volevamo indagare su quanto De André

avesse colto nel segno parlando di queste persone. Questa domanda

potrebbe anche sembrare provocatoria: ti sei sentito anche tu

in qualche modo rappresentato o ti senti piuttosto un osservatore?

«Io sono un osservatore. Vengo da una famiglia milanese

della sinistra ebraica e antifascista che non ha nulla a che

vedere, in prima battuta, con il mondo del lumpenproletariat

descritto da Fabrizio. Quindi sarebbe un'ipocrisia non riconoscere

questa mia provenienza di classe, questa mia storia personale

che, d'altronde, è molto simile a quella di Fabrizio,

che non veniva certo dal mondo del sottoproletariato ma da una

famiglia al confine fra la borghesia e l'aristocrazia genovese.

Quindi non mi sento rappresentato, dal punto di vista sociologico,

nel mondo descritto da Fabrizio, che è un mondo al quale

io guardo con grande attenzione, sensibilità e passione

ma pur sempre dall'esterno.

Quello che Fabrizio aveva era non solo la capacità di

rappresentare, con le sue canzoni, queste persone. Ma anche,

proprio grazie a questa sua sensibilità individuale,

a questo suo anarchismo individualistico, la capacità

di entrare sotto la pelle di queste persone. Lui, attraverso

quelle canzoni, diventava veramente uno di loro. Quando Giorgio

Bezzecchi, presidente dell'Opera nomadi, nel filmato Faber4

dichiara che Fabrizio era un rom a tutti gli effetti, riconosce

che lui non era solo un amico ma che era diventato proprio uno

di loro. Cioè Bezzecchi aveva capito che Fabrizio, nel

periodo in cui aveva scritto Khorakané si era

immedesimato fino al punto da diventare, in qualche modo, uno

di loro. E questo non solo perché è stato probabilmente

l'unico cantante al mondo che si è sognato di comporre

un testo e farlo tradurre nella lingua dei rom (e teniamo presente

che il 99 per cento delle persone, cantanti inclusi, non sa

nemmeno che esiste una lingua dei rom). Ma anche perché

si capiva che non si trattava di una operazione superficiale

di tipo culturale. Si capiva che era una cosa che gli veniva

spontaneamente, da dentro, che lo portava a entrare sotto la

pelle dei suoi personaggi.

Quando canta delle prostitute, quando canta di Marinella, Fabrizio

è Marinella, è la prostituta. Lo è nel

senso che riesce a identificarsi, secondo due aspetti. Il primo

è l'aspetto politico-culturale che lo portava sempre

a stare dalla parte dei perdenti: zingari, tossici, suicidi.

L'altro aspetto è quello di documentarsi a fondo. Proprio

parlando di rom, quando ha deciso di scrivere Khorakané

Fabrizio è andato alla libreria anarchica di Milano e

ha chiesto tutti i testi disponibili sull'argomento. Non ha

preso solo quelli che c'erano in quel momento in negozio ma

ha chiesto di fare una ricerca accurata e di poterli avere tutti.

Poi ha voluto conoscere Bezzecchi, non solo per farsi tradurre

una poesia ma proprio per avviare una conoscenza con i rom.

Insomma in Fabrizio, e qui voglio ribadire questa sua eccezionale

dimensione intellettuale, non c'era solo la sensibilità

di stare da una certa parte ma anche la voglia di capire veramente,

di documentarsi. La stessa cosa avvenne quando parlò

degli indigeni americani. Anche lì si era documentato,

aveva studiato e incontrato. Quindi in Fabrizio c'era un abbinamento

forte di colore, sensibilità e cervello, cultura. Questo

ha permesso a Fabrizio di rappresentare con tanta precisione

queste figure.

E io lo sento come un compagno di strada che avrebbe potuto

fare la sua vita andando in giro su uno yacht e invece si è

occupato di rivendicare la dignità di queste persone.»

Né padre Pio né immaginetta sacra

Chiudiamo questa intervista con una tua ultima riflessione:

c'è qualche canzone, poesia, verso di De André

che secondo te rappresenta meglio di qualunque altra l'anarchismo

o comunque la sua visione anarchica?

«Io continuo ad ascoltare le sue canzoni, in maniera quasi

monomaniacale. Quando ho bisogno di pensare, quando devo scrivere,

ascolto le sue canzoni, sento la sua voce e invece di continuare

a fare quello che sto facendo mi fermo a pensare, a riflettere

su un verso sul quale magari ho già riflettuto mille

altre volte. Una sorta di espressione finale sul mio rapporto

con Fabrizio potrebbe essere questa: io sono largamente e sinceramente

contrario ad ogni forma di mitizzazione però (invecchiando

divento sempre più sincero), pur riconoscendo che siamo

tutti uguali, devo dire che esistono alcune persone che, più

di altre, nella poesia, nell'arte, nella vita quotidiana, sono

qualche passo avanti a noi.

Secondo me Fabrizio era molti passi avanti a noi. Io ho avuto

la possibilità di conoscerlo e questo mi ha dato tanto

di più. Ma credo che, anche chi non l'ha conosciuto,

possa capire questo. Del resto conosco tante persone che non

l'hanno conosciuto personalmente eppure hanno questo rapporto

individuale, profondo e inestricabile con Fabrizio. Quindi,

non voglio mitizzarlo, ma penso che ci si possa riferire a lui

come a un pozzo o uno scrigno da cui attingere. Vorrei aggiungere

che, in alcuni momenti difficili della mia vita, Fabrizio, senza

con questo volerlo trasformare in un padre Pio o in un'immaginetta

sacra, mi ha aiutato a riflettere. Fabrizio aiuta a fare delle

scelte perché resta una buona sponda con cui dialogare.»

Renzo Sabatini

Note

- Pepi Morgia, nato a Genova nel 1950, regista e tecnico delle

luci di tutte le tournée di Fabrizio De André

e di molti altri cantanti italiani, fondatore a Genova del Teatro

della Tosse, è deceduto nel settembre 2011.

- Associazione nata nel 1994 con l'obiettivo di assistere

dal punto di vista medico le vittime dei conflitti armati.

Per approfondimenti si può consultare il sito: emergency.it.

- Cosa poi avvenuta grazie all'impegno di Danilo Sidari, un

ligure che vive a Sydney ed è riuscito a mettere assieme

un gruppo di artisti e mettere in scena due concerti di successo,

a Sydney e Melbourne.

- Di Romano Giuffrida e Bruno Bigoni, 1999.

| In

direzione ostinata e contraria

Con

questa intervista, prosegue la pubblicazione su “A”

di una parte significativa delle 27 interviste radiofoniche

realizzate da Renzo Sabatini e andate

in onda in Australia nel programma “In direzione

ostinata e contraria” sulle frequenze di Rete Italia

fra il maggio 2007 e l’agosto 2008. In tutto si

è trattato di sessanta puntate (ciascuna della

durata di circa quaranta minuti, per un totale di quasi

40 ore di trasmissioni), nel corso delle quali sono state

trasmesse le 27 interviste e messe in onda tutte le canzoni

di Fabrizio De André. Si tratta dunque della più

lunga e dettagliata serie radiofonica mai dedicata al

cantautore genovese.

Se proponiamo questi testi,

è innanzitutto per dare ancora una vlta spazio

e voce a quelle tematiche e a quelle persone che di spazio

e voce ne hanno poco o niente nella “cultura”

ufficiale. E che invece anche grazie all’opera del

cantautore genovese sono state sottratte dal dimenticatoio

e poste alla base di una riflessione critica sul mondo

e sulla società, con quello sguardo profondo e

illuminante che Fabrizio ha voluto e saputo avere. Con

una profonda sensibilità libertaria e – scusate

la rima – sempre in direzione ostinata e contraria.

Precedenti interviste

pubblicate: a Piero

Milesi (“A” 370, aprile 2012), a Carla

Corso (“A” 371, maggio 2012), Porpora

Marcasciano (“A” 372, maggio 2012), Franco

Grillini (“A” 373, estate 2012), Massimo

(“A” 374, ottobre 2012), Santino

“Alexian” Spinelli (“A” 375,

novembre 2012)); Paolo

Solari (“A” 376, dicembre-gennaio 2012-2013);

Gianni Mungiello,

Armando Xifai, Alfredo Franchini (“A”

377, febbraio 2013); Giulio

Marcon e Gianni Novelli (“A” 378, marzo

2013); Sandro

Fresi e Paola Giua (“A” 379, aprile 2013);

Luca Nulchis

(“A” 380, maggio 2013); don

Andrea Gallo (“A“ 381, giugno 2013).

la redazione di “A” |

|