|

società

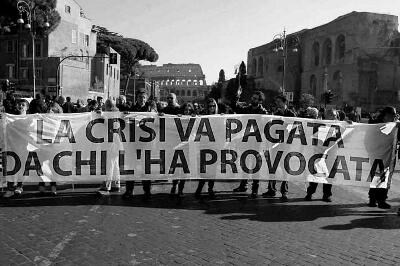

Rendere protagoniste le piazze

di Antonio Cardella

Al di là delle consuete “drammatiche” alternative strombazzate in campagna elettorale, le politiche dei governi (tecnici o politici) fanno riferimento ai vari poteri forti. Non certo alla “gente”.

Quando ebbi terminato l'intervento,

fui colto dall'angoscia di non essere stato chiaro, di non avere

sufficientemente motivato le ragioni che mi vedevano così

radicalmente contrario alle analisi e alle ipotesi di intervento

che governo e partiti – nessuno escluso – sostenevano

per uscire dalla crisi gravissima che attanaglia il nostro paese

e gran parte delle comunità occidentali.

I riflettori dell'auditorium della Rai di Palermo – dove,

con i compagni Vaccaro, Tirrito e La Via (relatore il sociologo

Enzo Macaluso) si presentava ad un pubblico eccezionalmente

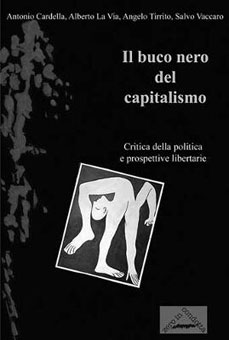

numeroso e attento il nostro libro Il

buco nero del capitalismo – illuminavano di luce

intensa il proscenio sul quale eravamo seduti e dal quale la

sala appariva come uno spazio vuoto oscuro e impenetrabile.

Decisi subito – sulla scia della frustrazione che compagni

e amici non riuscivano a rimuovere – che avrei messo nero

su bianco, il più razionalmente e chiaramente possibile,

la mia tesi di fondo e cioè che quanto si sostiene sulle

ragioni che hanno reso la crisi così imponente e duratura,

e gli interventi messi in atto per fronteggiarla, sia totalmente

infondato.

Misure peggiori del male

Iniziamo – sia pure a volo d'uccello – dall'inizio

della crisi.

La presunzione, tutta americana, che il mercato fosse il regolatore

finale di ogni possibile scompenso delle economie reali, aggiunta

ad una politica del credito espansiva e disinvolta, determinò

una corsa all'indebitamento che investì in particolare

alcuni settori dell'economia americana, in prima fila l'industria

della casa. Per acquistare un tetto per abitarvi o per creare

reddito, le famiglie della Grande Mela ipotecarono presunte

risorse future, prosciugando i risparmi accumulati. Altrettanto

disinvoltamente gli istituti bancari cartolarizzarono i crediti

accumulati, creando un giro di denaro cartaceo che moltiplicava

fittiziamente il valore del credito originario nella presunzione

che il processo si potesse sostenere all'infinito e che, in

ogni caso, alla fine, la crescita del benessere collettivo,

ritenuta inarrestabile, avrebbe pareggiato i conti.

Come tutti ormai sanno, le cose non andarono esattamente così:

la bolla speculativa esplose, il valore degli immobili crollò

e istituti di credito e di intermediazione finanziaria si trovarono

con una valanga di titoli cartacei che non valevano nulla, mentre

le famiglie che si erano indebitate si trovarono a fare i conti

con una indigenza alla quale l'opulenza pregressa li aveva disabituati.

Ma la carta straccia prodotta dal sistema finanziario statunitense

aveva nel frattempo inquinato tutto il resto dell'area occidentale,

per cui le famiglie che, dolosamente consigliate dalle proprie

banche, avevano investito i propri risparmi in azioni o in obbligazioni

d'oltre oceano e lo stesso sistema bancario si trovarono a non

potere far fronte ai propri impegni.

A questo punto le misure delle istituzioni pubbliche per fronteggiare

la crisi furono, se possibile, peggiori del male che volevano

combattere. Anziché equilibrare le misure di sostegno

tra gli ambiti delle sofferenze maggiori, finanziando in misura

equilibrata sia il sistema del credito, selezionando quegli

istituti più sani e che meno avevano contribuito a diffondere

la pandemia, sia le economie reali dei paesi più pesantemente

investiti dalla crisi, si preferì privilegiare proprio

quel settore maggiormente responsabile della crisi stessa.

Così, tra la fine del 2008 e il primo trimestre del 2009,

le banche centrali di Stati Uniti ed Europa finanziarono le

banche con la stratosferica cifra di 14 mila miliardi di dollari,

una massa di denaro equivalente a circa il 50 per cento del

prodotto interno lordo dei paesi beneficiari (calcolo della

Bank of England).

In questo modo si è compiuta la più imponente

operazione di socializzazione del debito privato che la storia

ricordi. In pratica, i debiti accumulati dal sistema bancario

privato si riversano sul debito pubblico di tutti i paesi travolti

dalla crisi, determinando il decollo del debito pubblico complessivo

rispetto al Pil. In Italia tale rapporto, considerato in crescita,

è di circa il 121 per cento (2014 miliardi di euro).

Processi recessivi a spirale

Il modo in cui tutti gli stati tentano di risolvere i loro

problemi per finanziarsi è quello di aumentare indiscriminatamente

la pressione fiscale e di effettuare tagli lineari alla spesa

pubblica, sottraendo risorse alle autonomie locali e, quindi,

servizi essenziali per i cittadini. Si verifica così

un circolo vizioso in virtù del quale le popolazioni

sono doppiamente vessate: dalla tassazione diretta e dalla necessità

di pagarsi i servizi essenziali sottratti dalla bulimia dei

governi.

Sono misure di brevissimo respiro e normalmente inutili. Infatti

innescano processi recessivi a spirale: la popolazione non ha

più soldi da destinare ai consumi e al risparmio, la

contrazione dei consumi deprime la produzione interna di beni

e servizi, aumenta la disoccupazione, si restringe – qualità

e quantità –base dei contribuenti con la doppia

conseguenza dell'aumento del debito pubblico e del rapporto

tra la produzione di ricchezza prodotta e il debito complessivo

dello stato.

Questa è la condizione attuale di molti paesi dell'eurozona,

con la fondata preoccupazione che per alcuni di essi i danni

che si stanno provocando all'economia reale diventino irreversibili.

In Italia, il dato sulla disoccupazione è gravissimo:

si stima che tra espulsi dalle attività produttive e

lavoratori potenziali che un lavoro, sfiduciati, non lo cercano

più, i senza occupazione saranno nel 2013 oltre 3 milioni

e 500.000, il 14 per cento della popolazione attiva, ai quali

occorre aggiungere circa 1 milione di cassaintegrati per un

numero di ore che supera il miliardo. La conseguenza diretta

è che i consumi sono diminuiti del 4 per cento su base

annua, la produzione industriale del 7 per cento in due anni

e il Pil del 2,4 per cento.

E noi stiamo ancora bene rispetto ad altri paesi.

Il voler porre rimedio a questa situazione con la politica del

rigore imposta dalle autorità della Comunità Europea

è pura follia. Tale strategia presuppone l'infondata

convinzione che l'indebitamento pubblico derivi dalla propensione

degli stati a spendere, mentre risulta chiaro da quello che

ho appena scritto – difficilmente contestabile perché

mi sembra sufficientemente suffragato da dati obiettivi –

che il debito pubblico cresce e si alimenta per effetto della

crisi: cioè per le dinamiche recessive che la speculazione

finanziaria ha innescato.

Bisogna aggiungere che in questi frangenti la moneta unica non

aiuta a risolvere i problemi, anzi contribuisce a cristallizzare

alcuni squilibri connessi ai diversi livelli di evoluzione delle

economie dell'eurozona. Le ragioni sono assai complesse, proverò

a sintetizzarle, scusandomi in anticipo se non riuscirò

ad essere esaustivo.

La moneta unica – che ha certamente contribuito ad evitare

derive inflattive incontrollabili all'interno dell'area –

si regge prevalentemente sulla definizione di un tasso d'interesse

omogeneo tra tutti gli stati dell'Unione (oggi è allo

0,75 per cento). Tale misura, che rende il costo del denaro

molto contenuto con effetti certamente positivi per gli scambi

commerciali, impedisce alle banche centrali delle singole nazioni

di immettere nuova liquidità (stampando cioè denaro

non vincolato) per quelle che erano definite inflazioni competitive,

volte a sanare squilibri (prevalentemente) degli apparati industriali,

in modo da renderli competitivi. In buona sostanza, le attività

produttive dell'area sono state private, anche giuridicamente

(leggi europee sulla concorrenza), della possibilità

di essere sostenute in qualche misura dai propri stati. Il che

rende poco flessibili i modelli di sviluppo, deprime il commercio

internazionale (oggi poche nazioni hanno bilanci commerciali

in attivo con l'estero) e innesca processi di deindustrializzazione,

dovuti anche agli alti costi dell'energia e delle materie prime.

In un panorama così deprimente, la funzione di un governo

europeo dovrebbe essere quella di immettere risorse adeguate

alle economie reali, potenziando tutte quelle attività

che nei singoli paesi faciliterebbero la ripresa dei consumi

e della produzione di beni e servizi essenziali, la riduzione

dei tassi di disoccupazione e, soprattutto, quelle attività

a tutela dell'ambiente e dei patrimoni culturali, di cui tutta

l'eurozona è ricca. Niente di tutto questo si vede all'orizzonte.

Ancora ultimamente, in aiuto ai titoli sovrani, Draghi ha erogato

ulteriori 1000 miliardi al sistema bancario, di cui 240 sono

arrivati in Italia. Complessivamente nei portafogli dei nostri

istituti di credito ne giacciono per 140 miliardi, chissà

a cosa destineranno l'eccedenza. Certamente non al credito a

favore di famiglie e imprese in sofferenza, a giudicare dal

fatto che alle famiglie non è neppure consentito rinegoziare

i mutui contratti e ogni giorno migliaia di imprese o chiudono

i battenti o sono sul punto di chiuderli.

Per queste ragioni e per tutte le altre che riguardano il sistematico

smantellamento di quel poco che rimane delle garanzie sociali

e giuridiche dello stato, bisogna in ogni modo che le logiche

del governo europeo, interpretate acriticamente da quel Berlusconi

travestito che è l'incartapecorito Monti, con la sua

agenda cinicamente antipopolare, non prevalgano alle imminenti

elezioni.

Noi, come sempre, ci siamo sottratti al gioco della scheda elettorale.

Ma guai se a questo sottrarsi non corrisponderà la promozione

più determinata, intanto, di una rivolta dal basso che

renda protagoniste le piazze e, contemporaneamente, di tutte

quelle libere e autonome iniziative che confermino la nostra

convinzione che un altro mondo sia possibile.

Antonio Cardella

“Il

buco nero del capitalismo”

(120 pagine) costa € 7,50.

Per richieste:

Zero in Condotta, casella postale 17127 - MI 67, 20128

Milano

zic@zeroincondotta.org

conto corrente postale 98985831 intestato a Zero in

Condotta

www.zeroincondotta.org |

|

|