Paesaggi

insorgenti

“Quanti siamo figli di contadini?

Figli pochi, nipoti tutti.”

Sarà stata casualità, sta di fatto comunque che

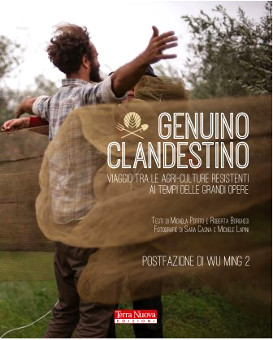

Genuino clandestino, viaggio tra le agri-culture resistenti

ai tempi delle grandi opere (Michela Potito, Robert Borghesi,

Sara Casna, Michele Lapini, Firenze, 2015, pp. 280 € 18,00),

è uscito per quelli di Terra Nuova Edizioni tre mesi

prima dell'inaugurazione di Expo Milano e che io mi sia trovata

a leggerlo proprio mentre era in corso tutto quel gran parlare

del “grande evento”, di quanto sia una presa in

giro per allocchi sprovveduti pensare che lì dentro si

tratterà seriamente di agricoltura/cibo/alimentazione,

delle reazioni mediatiche alla manifestazione No-expo dove la

rabbia di pochi ha cancellato gli argomenti di molti, compreso

“Genuino clandestino” che, in quell'occasione, manifestava

tranquillamente dietro il suo striscione.

Bisogna prendere atto (cito Guido Viale da un articolo su “Il

Manifesto” del 12 maggio 2015) – e far prendere

atto – che contro quella miseria infinita di cui l'Expo

è solo il simbolo più vistoso ed esaustivo, si

può aggregare una pluralità di forze ed iniziative

ancora assai eterogenee: uno schieramento potenzialmente maggioritario,

in barba a tutti i sondaggi e ai media di regime che ci raccontano

di una popolazione planetaria che non desidera altro che immedesimarsi

con quella simbologia fasulla.

“Genuino

clandestino” fa parte di quella pluralità di forze.

Dietro quelle due parole ci sono persone che hanno fatto delle

scelte di lavoro e di vita in rapporto alla terra e al lavoro

della terra, cioè alla coltivazione di prodotti in maniera

rispettosa, che significa buona per la terra, per gli animali

e per noi umani. “Genuino

clandestino” fa parte di quella pluralità di forze.

Dietro quelle due parole ci sono persone che hanno fatto delle

scelte di lavoro e di vita in rapporto alla terra e al lavoro

della terra, cioè alla coltivazione di prodotti in maniera

rispettosa, che significa buona per la terra, per gli animali

e per noi umani.

Per collocare meglio questa realtà, per capire, bisognerebbe

guardare un po' alla storia del nostro paese perché,

parlando d'Italia, si parla di un territorio che è stato

sostanzialmente agricolo fino a poco prima dell'ultima guerra

mondiale (settant'anni fa) e che dalla fine del conflitto bellico

ha subito uno scriteriato processo di industrializzazione che,

in senso sia chimico che meccanico, ha coinvolto anche il lavoro

agricolo. Ciò ha significato l'introduzione progressiva

delle monocolture intensive in stile americano (che significano

anche grande quantità di mano d'opera per periodi brevi),

conseguenti consistenti modifiche nell'industria agroalimentare,

accentramento della proprietà terriera e addirittura

del patrimonio genetico delle piante. Poi c'è stata la

competizione col mercato mondiale e – per farla breve

– come si sa, sono sempre i piccoli a soccombere, quindi

molte piccole e medie imprese agricole a conduzione familiare

hanno chiuso e nel nostro paese c'è tantissima terra

abbandonata, soprattutto nelle zone collinari e montuose che

sono la parte più vasta della nostra penisola.

La situazione oggi è insostenibile e proseguire secondo

i criteri che impone il neoliberismo – ormai lo si sa

– è suicida. “Un fronte comune contro lo

strapotere della grande distribuzione e delle multinazionali

è necessario perché si rovescino i rapporti di

forza. Le pratiche di contrasto devono necessariamente diversificarsi:

il recupero delle terre (secondo un modello che superi la gerarchia

tra padroni e lavoratori), la riorganizzazione dal basso della

produzione e della distribuzione (l'accorciamento della filiera)

e il consumo critico devono andare di pari passo con pratiche

di mutualismo, che permettano ai lavoratori iper-precari della

terra di uscire dall'indigenza, dall'isolamento e dalla disinformazione

cui sono costretti.”

“Genuino clandestino” – che ufficialmente

nasce nel 2010 – sta dentro questa volontà di sovvertire

lo stato delle cose ma il fatto più bello e interessante

del libro è che oltre a raccontarlo ce lo fa toccare

con mano attraverso le storie dei loro protagonisti e le tante

fotografie che, a volte, dicono più delle parole. Molte

anche le analisi e le riflessioni teorico-politiche che si intercalano

in un volume di oltre duecentocinquanta pagine che, grazie al

bel lavoro delle curatrici, riesce in maniera sincera a renderci

compartecipi di quanto si sta muovendo nelle campagne italiane.

Sono dieci tappe per dieci realtà differenti: dalla riappropriazione

collettiva dei terreni del comune di Firenze di Mondeggi/fattoria

senza padroni in custodia popolare, a chi coltiva da solo

cinque ettari nei dintorni di Roma, nelle campagne della Sabina;

c'è la storica comune libertaria di Urupia nelle

Puglie e la coppia con podere di loro proprietà sulle

colline modenesi che ha scelto la campagna come stile di vita

per sé e i propri figli. Il panorama e le storie che

incontriamo sono quindi molto diversificati ma uno è

il fattore che accomuna tutti, quello di appartenere a un movimento

di comunità in lotta per l'autodeterminazione alimentare.

“Genuino clandestino” è nato da comunità

locali di cittadini e contadini che si autorganizzano insieme,

creano mercati di vendita diretta, sistemi di garanzia partecipata,

momenti di scambio di saperi e informazioni. Non è solo

le dieci realtà raccontate nel libro ma un intero movimento,

senza strutture gerarchiche, che negli anni ha creato forme

di resistenza quotidiana alla logica del profitto che, sfruttando

la terra e le persone, distrugge relazioni sociali ed equilibri

ecologici.

Il libro non cerca di mostrare la realtà più rosea

di quanto sia, le difficoltà di chi si ostina a vivere

di agricoltura senza grandi investimenti non sono nascoste,

però si vedono anche scorci nuovi su paesaggi insorgenti,

dove si sperimentano modi buoni di stare in relazione tra le

persone e con la terra. Resistere oggi è una necessità

per sopravvivere, per tutti, tanto più in agricoltura

e le comunità rurali che lo stanno facendo ci mostrano

qualcosa che è nuovo e antico allo stesso tempo, un modo

di stare sulla terra per nutrirla e nutrirsi che, secondo me,

va guardato con grande rispetto e attenzione per non farsi prendere

nelle trappole retoriche – Expo docet – e

nelle mode superficiali che si appropriano di tutto a loro uso

e consumo, anche del linguaggio di chi lotta per costruire la

sovranità alimentare.

Il “viaggio tra le agri-culture resistenti” ci aiuta

in questo, a vedere l'autenticità dei volti di chi con

le mani rivendica il diritto di produrre cibo buono per tutti

noi.

Silvia Papi

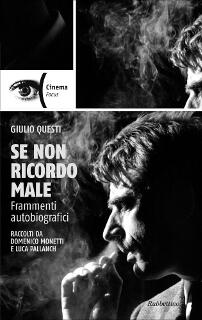

Giulio Questi,

poeta delle immagini

Protagonista

di “Se sei vivo spara”, Thomas Milian dichiarò

in un'intervista: “con lui [Giulio Questi] era come lavorare

con Antonioni, perché in fondo era un intellettuale rivoluzionario”.

Per lo scrittore e giornalista Oreste Del Buono era “il

Polanski orobico, il Bunel della Val Brembana”. Di certo

Giulio Questi è stato uno degli irregolari del cinema

italiano, un maledetto in attrito con tutte le conformità

e il glamour dell'universo della celluloide. Sceneggiatore,

attore e, innanzitutto, regista, ma le etichette professionali,

in fondo, lo disturbavano, specie quella del “metteur

en scène”: “Ho evitato di qualificarmi come

regista, mi avrebbe conferito uno status sociale dal quale mi

sono sempre tenuto alla larga per salvaguardare la mia libertà”.

Bergamasco di nascita, Giulio Questi è morto lo scorso

3 dicembre a novant'anni conservando una proverbiale ironia

e schiettezza, nonché una lucidità di pensiero

impressionante. Solo qualche mese prima della scomparsa, Rubbettino

aveva dato alle stampe Se non ricordo male (Rubbettino,

Soveria Mannelli - Cz, 2014, pp. 160, € 14,00), un'autobiografia

scaturita da una lunghissima discussione del regista con Domenico

Monetti e Luca Pallanch. Protagonista

di “Se sei vivo spara”, Thomas Milian dichiarò

in un'intervista: “con lui [Giulio Questi] era come lavorare

con Antonioni, perché in fondo era un intellettuale rivoluzionario”.

Per lo scrittore e giornalista Oreste Del Buono era “il

Polanski orobico, il Bunel della Val Brembana”. Di certo

Giulio Questi è stato uno degli irregolari del cinema

italiano, un maledetto in attrito con tutte le conformità

e il glamour dell'universo della celluloide. Sceneggiatore,

attore e, innanzitutto, regista, ma le etichette professionali,

in fondo, lo disturbavano, specie quella del “metteur

en scène”: “Ho evitato di qualificarmi come

regista, mi avrebbe conferito uno status sociale dal quale mi

sono sempre tenuto alla larga per salvaguardare la mia libertà”.

Bergamasco di nascita, Giulio Questi è morto lo scorso

3 dicembre a novant'anni conservando una proverbiale ironia

e schiettezza, nonché una lucidità di pensiero

impressionante. Solo qualche mese prima della scomparsa, Rubbettino

aveva dato alle stampe Se non ricordo male (Rubbettino,

Soveria Mannelli - Cz, 2014, pp. 160, € 14,00), un'autobiografia

scaturita da una lunghissima discussione del regista con Domenico

Monetti e Luca Pallanch.

Definire l'opera di piacevole lettura potrebbe essere riduttivo,

visto la notevole varietà di storie, avventure, situazioni

narrate da uno dei protagonisti (seppur molto appartato) del

cinema italiano degli ultimi settant'anni. “Se non ricordo

male” si potrebbe definire il romanzo-vita di Giulio Questi,

di un libertario che poco meno che ventenne decise di prendere

la strada della montagna ed arruolarsi in una brigata partigiana

(esperienza già fatta conoscere in “Uomini e comandanti”

pubblicato da Einaudi nel 2014). Finita la guerra a Questi si

prospettò la scelta di emigrare in Svezia o in Venezuela,

ma alla fine rimase nella sua amata Bergamo e iniziò

a scrivere sulle pagine culturali de “La cittadella”,

una rivista a cui collaboravano intellettuali affermati ed emergenti

e che - anche per volontà dello stesso Questi - scartò

di Pasolini le poesie in dialetto friulano. Alcuni racconti

di Questi uscirono sul Politecnico di Elio Vittorini il quale

si arrabbiò tanto con lui quando gli comunicò

che sarebbe andato a Roma per inseguire le muse della settima

arte. “Il cinema – lo liquidò Vittorini –

è una cosa effimera, che passa e scompare, lo scrivere

resta, è importante”.

Una volta a Roma, Questi conobbe Visconti, ma le prime serie

offerte di lavoro gli furono fatte da Valerio Zurlini che lo

volle come aiuto regia per alcuni documentari e il lungometraggio

“Le ragazze di San Frediano” (1954) tratto da un

romanzo di Vasco Pratolini. Con lo scrittore fiorentino incorrerà

in un incidente stradale mentre andavano in lambretta per le

strade di Roma. Questi ricorda che divenne conosciuto tra i

cinematografi della capitale proprio grazie a all'incidente

che procurò qualche frattura a Pratolini: “Quando

alla sera arrivavo al bar Rosati, in piazza del Popolo, dove

stazionava l'intellighenzia del momento, tutti dicevano: guarda

quello stronzo che ha rotto le costole a Pratolini. Ero diventato

famoso: ero uscito dall'anonimato!”. Le pagine del libro

sono rimorchianti anche per la lunga collana di aneddoti esposti

con disincanto e senza peli sulla lingua.

Ricorda Questi di quel provino in cui bocciò sia Silvia

Koscina che Sophia Loren (che poi una volta, a New York, se

la ritroverà nel suo letto), di quando fu scritturato

per caso come attore nella “Dolce vita” di Fellini;

delle vacanze al mare che faceva con Citto Maselli e la sua

compagna Goliarda Sapienza; del rigetto che continuò

ad avere per Pasolini e tutta la sua opera letteraria e cinematografica;

dell'incontro con il suo sosia Pietro Germi che lo volle tra

gli interpreti di “Signore i signori”; della militanza

nel Partito Comunista che poi abbandonerà; della cocaina

sniffata per puro godimento senza diventare mai un cocainomane

(”per me è sempre stato un momento di allegria,

l'esecuzione di un inno alla gloria nei momenti più felici

di comunanza”).

Il Giulio Questi regista, dopo aver lavorato in una serie di

film ad episodi, nel 1967 affiancato nella sceneggiatura e nel

montaggio dall'inseparabile Franco Kim Arcalli, firma la sua

prima vera regia con “Se sei vivo spara”, “il

western più violento, e pop che sia stato prodotto in

Italia”, una pellicola che segna una rivoluzione nel “cinema

nostrum” ma viene martoriata da sequestri e forbiciate

della censura. Con il successivo “La morte ha fatto l'uovo”

(1968), Questi “pigia il piede sul pedale del grottesco

e del nero” mentre con “Arcana” (1972) porta

a termine un “film rituale sul disordine urbano e i suoi

misteri, difficile da decifrare e catalogare”, tra gli

interpreti Lucia Bosè nei panni di una fattucchiera lucana

emigrata al nord”. Dopo “Arcana” tutte le

porte del cinema si chiuderanno per Questi, ma si apriranno

quelle della televisione dove realizza tantissimi spot e delle

fiction (“Quando arriva il giudice”, “Non

aprite all'uomo nero”, “Il segno del comando”).

Per quanto il suo cinema venga definito bizzarro, barocco, impudente,

Giulio Questi nella sua autobiografia confessa: “Io non

mi vergogno a dirlo, ho sempre cercato la poesia, cioè

qualcosa di inafferrabile, talmente inafferrabile da lasciarmi

a terra come poeta mancato. Ma non ci ho mai rinunciato e l'ho

sempre inseguita, sì, la poesia, distruttrice della logica

sintattica della normalità e del conformismo”.

Insomma, Giulio Questi un poeta delle immagini, il marchio del

“Polanski italiano” non sarebbe assolutamente disdicevole

o fuori posto... È azzeccatissimo.

Mimmo Mastrangelo

Pirati dove meno te l'aspetti:

quei ribelli del FC St. Pauli

“Danzano sulla storia di giorni conquistati

Figli della memoria, pirati a St. Pauli

Danzano sulla gloria di giorni conquistati

Figli della memoria, banditi a St. Pauli”

Talco, St. Pauli

(dall'albo Mazel Tov, 2008)

Il FC St. Pauli, di cui “A” rivista già

si occupò nel

n. 383 (ottobre 2013), è la squadra dell'omonimo

quartiere di Amburgo. I suoi risultati agonistici non sono esaltanti,

eppure conta sostenitori in ogni parte del mondo. Il Jolly Roger

(il teschio con le ossa incrociate, emblema tradizionale dei

pirati), simbolo della tifoseria sicuramente più diffuso

del logo originale della squadra, viene sfoggiato con orgoglio

su magliette, toppe e cappellini in tutta Europa, e non solo,

anche da chi di calcio ne sa ben poco.

Dichiaratamente

antifascista e antirazzista, la curva de FC St. Pauli si è

messa spesso in luce per l'esposizione nel corso delle partite

di striscioni con messaggi solidali nei confronti di lotte in

corso nei confini tedeschi o all'estero, come accadde per i

No Tav nell'estate 2011 (lo striscione recitava in italiano:

“St Pauli sta con le montagne. No Tav!!!). Quest'anno,

con la propria squadra a rischio di retrocessione, i tifosi

hanno lanciato nuovamente la parola d'ordine: Nie wieder

Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder 3. Liga [Mai più

guerra, mai più fascismo, mai più Terza Lega]-

e si noti l'ordine d'importanza delle cose. Il FC St. Pauli

nel corso degli anni è diventato un vero e proprio Kultclub,

dietro al quale tuttavia c'è una complessa realtà

che spesso viene lasciata in ombra. Ad ovviare a ciò

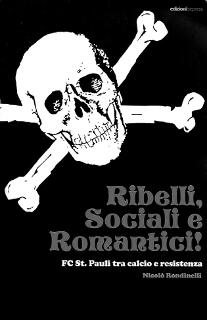

è uscito pochi mesi fa il corposo volume di Nicolò

Rondinelli intitolato Ribelli, sociali e romantici. FC St.

Pauli tra calcio e resistenza (Edizioni Bepress, Lecce,

2015, pp. 361, € 15,00). Dichiaratamente

antifascista e antirazzista, la curva de FC St. Pauli si è

messa spesso in luce per l'esposizione nel corso delle partite

di striscioni con messaggi solidali nei confronti di lotte in

corso nei confini tedeschi o all'estero, come accadde per i

No Tav nell'estate 2011 (lo striscione recitava in italiano:

“St Pauli sta con le montagne. No Tav!!!). Quest'anno,

con la propria squadra a rischio di retrocessione, i tifosi

hanno lanciato nuovamente la parola d'ordine: Nie wieder

Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder 3. Liga [Mai più

guerra, mai più fascismo, mai più Terza Lega]-

e si noti l'ordine d'importanza delle cose. Il FC St. Pauli

nel corso degli anni è diventato un vero e proprio Kultclub,

dietro al quale tuttavia c'è una complessa realtà

che spesso viene lasciata in ombra. Ad ovviare a ciò

è uscito pochi mesi fa il corposo volume di Nicolò

Rondinelli intitolato Ribelli, sociali e romantici. FC St.

Pauli tra calcio e resistenza (Edizioni Bepress, Lecce,

2015, pp. 361, € 15,00).

Rielaborazione della sua tesi magistrale in pedagogia, il libro

di Rondinelli non si concentra soltanto sull'aspetto calcistico,

che pure è ampiamente presente com'è ovvio, ma

narra anche tutto quello che si mosse e si muove intorno al

club. In primo luogo spicca Amburgo e più in particolare

il quartiere di St. Pauli, con la sua storia di contraddizioni

e lotte che portarono, per certi versi in modo sorprendente,

la scena della sinistra radicale ad incrociare il cammino del

FC St. Pauli. Ma il volume si concentra anche sulla concreta

organizzazione che si sono dati i tifosi nel corso degli anni,

sulle loro interazioni con il quartiere (e con la città)

e sul rapporto (spesso conflittuale) con la dirigenza della

squadra. Sostanzialmente mi pare che il merito del libro sia

quello di far interagire piano calcistico e piano storico-culturale

per così dire, mischiando in modo complessivamente convincente

saggi di natura accademica, testi di fanzine provenienti

dall'ambiente della tifoseria del FC St Pauli e interviste orali,

il tutto tenuto insieme da una scrittura appassionata, entusiasta

e coinvolta ma puntuale. Tuttavia c'è un ulteriore aspetto

che emerge dal mio punto di vista dal libro di Rondinelli. Senza

cedere alla facile mitizzazione, dal suo volume risulta come

il FC St. Pauli, con il suo percorso che parla la lingua della

libertà, dell'autodeterminazione e della solidarietà,

non sia una realtà data una volta per tutte, ma il prodotto

di una decennale storia fatta di conflitti, contraddizioni,

che ancora oggi è minacciata da numerosi pericoli, tra

cui quello che l'autore definisce efficacemente “lo spettro

della gentrification”. Insomma, il libro ha il

merito di mostrare come il FC St. Pauli non sia caduto dal cielo,

non sia perfetto e come la sua indubbia alterità deve

continuamente affrontare nuove sfide- con intelligenza, dal

basso e a stretto contatto con la comunità del quartiere,

rimanendo fedele a quei valori che l'hanno reso famoso al di

là e forse nonostante i suoi risultati agonistici. Ribelli,

sociali e romantici è dunque uno strumento per conoscere

meglio questo frammento di realtà calcistica e culturale

nei suoi diversi aspetti. Una realtà di cui sapere l'esistenza

fa senza dubbio stare meglio.

David Bernardini

Goliarda Sapienza,

l'arte di Essere

“Lei aveva cercato la sua morte affrontando Mattia quella

notte, ormai lo sapeva, e forse solo chi è stato così

vicino alla morte può dimenticare e poi rinascere come

Modesta rinasce giorno per giorno...

Che importavano gli anni quando si cominciava a capire? Quella

cicatrice che divide la fronte sta ora a dimostrare la saldatura

del suo essere prima diviso. Rinasce Modesta partorita dal suo

corpo, sradicata da quella di prima che tutto voleva, e il dubbio

di sé e degli altri non sapeva sostenere. Rinasce nella

coscienza d'essere sola”.

L'arte

della Gioia (Einaudi editore, collana Super ET, Torino,

2014, pp. 552, € 15,00) è un libro scomodo come

solo la vita riesce ad essere. Scuote, lacera, pungola, indica,

denuda. È uno specchio impietoso e proprio per questo

merita di essere letto e poi riletto, a distanza di anni. Come

un monito. Non a caso si tratta di un libro postumo: scritto

da Goliarda Sapienza tra il 1967 e il 1976, venne rifiutato

dai principali editori italiani e fu stampato in pochissime

copie solo nel 1998, due anni dopo la morte dell'autrice. Una

scrittura anarchica nel contenuto e nello stile: componenti

inscindibili, interdipendenti, mente e corpo di un'individualità

complessa e a tratti contraddittoria. La prosa ha la spontaneità

della scrittura libera e al tempo stesso la solenne gravità

di un testamento. Materica, carnale, ossuta nelle digressioni

del pensiero, lirica nella rappresentazione di paesaggi interiori. L'arte

della Gioia (Einaudi editore, collana Super ET, Torino,

2014, pp. 552, € 15,00) è un libro scomodo come

solo la vita riesce ad essere. Scuote, lacera, pungola, indica,

denuda. È uno specchio impietoso e proprio per questo

merita di essere letto e poi riletto, a distanza di anni. Come

un monito. Non a caso si tratta di un libro postumo: scritto

da Goliarda Sapienza tra il 1967 e il 1976, venne rifiutato

dai principali editori italiani e fu stampato in pochissime

copie solo nel 1998, due anni dopo la morte dell'autrice. Una

scrittura anarchica nel contenuto e nello stile: componenti

inscindibili, interdipendenti, mente e corpo di un'individualità

complessa e a tratti contraddittoria. La prosa ha la spontaneità

della scrittura libera e al tempo stesso la solenne gravità

di un testamento. Materica, carnale, ossuta nelle digressioni

del pensiero, lirica nella rappresentazione di paesaggi interiori.

Modesta, protagonista e motore propulsivo del romanzo, è

una siciliana di origini povere nata il primo gennaio del 1900.

Una ribelle, un'indisciplinata. Una donna che mai si piega a

percorrere strade già tracciate: non cede alle sue origini,

alle circostanze che continuamente la mettono alla prova, ai

ricatti dell'amore, al terrore della solitudine. Sceglie, invece,

sempre. Si edifica un destino su misura, a lei rispondente,

senza timore di abbattere – con amorale spietatezza –

gli ostacoli in cui inciampa lungo la strada: convenzioni, regole,

imposizioni, nemici. Modesta asseconda la propria indole con

coraggio – e quanto ce ne vuole per vedersi senza filtri

e sovrastrutture – orientando le proprie scelte ad un'onestà

radicale, passando di azione in azione, combattendo sistematicamente

quell'immobilismo che “anche se confortevole, alla lunga

si risolve sempre in un pantano”. Dalla povertà

della campagna agli studi in convento, dalla nobiltà

conquistata con machiavellica astuzia alla prigione, dall'attività

politica ai viaggi in giro per il mondo. E poi amicizie viscerali,

amanti, figli, compagni, amori. Terra e mare, carne e poesia,

visceralità e pensiero raffinato.

“Il male sta nelle parole che la tradizione ha voluto

assolute, nei significati snaturati che le parole continuano

a rivestire. Mentiva la parola amore, esattamente come la parola

morte. Mentivano molte parole, mentivano quasi tutte. Ecco cosa

dovevo fare: studiare le parole esattamente come si studiano

le piante, gli animali... E poi, ripulirle dalla muffa, liberarle

dalle incrostazioni di secoli di tradizione, inventarne delle

nuove, e soprattutto scartare per non servirsi più di

quelle che l'uso quotidiano adopera con maggiore frequenza,

le più marce, come: sublime, dovere, tradizione, abnegazione,

umiltà, anima, pudore, cuore, eroismo, sentimento, pietà,

sacrificio, rassegnazione”.

L'arte della gioia è un libro sulla libertà, del

corpo e della mente (del tutto inscindibili, nella visione di

Goliarda Sapienza), e sui suoi più acerrimi quanto celati

nemici: autocommiserazione, pietismo, senso di predestinazione,

paura della solitudine, scarsa consapevolezza di sé.

Tutto ciò che relega nella rigidità asfittica

di un ruolo o di un percorso predefinito, impedendo l'affermazione

gioiosa dei propri desideri, la ricerca del piacere, la relazione

paritaria e costruttiva con l'altro. Quella propensione a spostare

il nemico fuori di sé, lamentando una schiavitù

che spesso è auto imposta e conducendo una vita da tristi

e ciechi detenuti, anziché da gioiosi protagonisti. La

vita di Modesta sembra suggerire che solo attraverso un faticoso

percorso di conoscenza di sé, di accettazione della propria

natura, delle spinte vitali che ci animano e delle paure che

ci frenano, è possibile uscire dal ruolo di personaggi

e renderci autori della nostra storia. Scegliendo, rifiutando

e – se necessario – opponendoci in modo effettivamente

consapevole e libero. Per farlo, occorre una buona dose di lucida

spietatezza, specialmente nei propri confronti.

Modesta si oppone alle ingiustizie sociali, ai dogmi religiosi,

alla cultura patriarcale e fascista in cui vive, ma la sua resistenza

è innanzitutto espressione vitale e creativa del sé

profondo. Non è un'eroina. A muoverla non c'è

quella “malcelata aspirazione alla santità o vocazione

al martirio” che intravede invece nell'atteggiamento del

pensiero di molti compagni antifascisti. Non si arrende alla

ferocia del dogma, dell'ideale monolitico che nasconde la paura

dell'errore, della ricerca, della sperimentazione, della fluidità

della vita. Non cede al dogma religioso così come a quello

del materialismo dialettico, in cui intravede la stessa tendenza

assolutista. Non soccombe all'ideale dell'amore come miracolo

silenzioso, come “venerazione di statue”, ma preferisce

immergersi nella complessità dei sentimenti, nella loro

caducità e insicurezza, nelle contraddizioni che rendono

vitale ogni incontro.

Amante sensuale di uomini e donne, Modesta agisce la volontà

del corpo senza opporre resistenze ideologiche o intellettuali.

Non tollera il vittimismo di chi continuamente lamenta di essere

discriminato dalla società in quanto diverso,

sbandierando la propria sofferenza: “mostrano le loro

ferite solo per chiedere clemenza alla società che anche

loro, soprattutto loro, sentono santa e giusta invece di lottarla”.

Rifiuta le dissezioni speculative dell'amore, il tentativo di

categorizzare i motivi del desiderio, dell'affetto, della passione.

Per giungere, ormai al termine della sua storia, ad ammettere

l'incomunicabilità di “questa gioia piena dell'eccitazione

vitale di sfidare il tempo in due, d'esser compagni nel dilatarlo,

vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti

l'ora dell'ultima avventura”. Ritrovandosi a pensare che

“la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come

questo”. La gioia di morire per il fatto di aver vissuto.

Laddove vivere, sia chiaro, non è un eufemismo.

Marta Becco

Su “A” 399 (giugno 2015) abbiamo parlato di

Goliarda Sapienza in un'intervista

a Massimo La Torre di Domenico Bilotti dal titolo “Ma

oggi la strada è vuota”.

Brasile, fine '800/

Quella Comune Cecilia ancora così attuale

Un

mio caro amico mi manda in regalo il romanzo di Afonso Schmidt

Colonia Cecilia (Edizioni dell'Asino, Bologna, 2015,

pp. 162, € 12,00) sulla colonia Cecilia, in traduzione

italiana. Il libro, appena uscito, sfoggia una bella copertina,

che ha per sfondo un disegno di Lorenzo Mattotti. Il simpatico

disegno di un asinello accompagna l'indicazione dell'editore:

le Edizioni dell'asino (e i libri de Lo straniero). La copertina

contiene anche il nome della collana – “Le muse

furiose” –, un cartouche verde sul davanti

con l'indicazione del titolo e del sottotitolo, il nome dell'autore

e di chi scrive la prefazione, Alice Rohrwacher. Sul retro della

copertina si ritrova lo stesso cartouche verde con qualche

riga di presentazione. Appena apro il libro, che piacere ritrovare

l'asinello, in piedi, su questa pagina di solito desolatamente

bianca! Poi qualche informazione sulla casa editrice, che mi

permette di ritrovarla online, e in fondo l'elenco dei dieci

titoli, su temi estremamente vari, già pubblicati in

questa collana. Alla fine del libro, due paragrafi riportano

l'uno la filmografia della giovane regista insieme a un simpatico

commento e l'altro la presentazione del romanziere brasiliano,

con elementi tratti, penso, dalla scheda in portoghese di una

nota enciclopedia online. Un

mio caro amico mi manda in regalo il romanzo di Afonso Schmidt

Colonia Cecilia (Edizioni dell'Asino, Bologna, 2015,

pp. 162, € 12,00) sulla colonia Cecilia, in traduzione

italiana. Il libro, appena uscito, sfoggia una bella copertina,

che ha per sfondo un disegno di Lorenzo Mattotti. Il simpatico

disegno di un asinello accompagna l'indicazione dell'editore:

le Edizioni dell'asino (e i libri de Lo straniero). La copertina

contiene anche il nome della collana – “Le muse

furiose” –, un cartouche verde sul davanti

con l'indicazione del titolo e del sottotitolo, il nome dell'autore

e di chi scrive la prefazione, Alice Rohrwacher. Sul retro della

copertina si ritrova lo stesso cartouche verde con qualche

riga di presentazione. Appena apro il libro, che piacere ritrovare

l'asinello, in piedi, su questa pagina di solito desolatamente

bianca! Poi qualche informazione sulla casa editrice, che mi

permette di ritrovarla online, e in fondo l'elenco dei dieci

titoli, su temi estremamente vari, già pubblicati in

questa collana. Alla fine del libro, due paragrafi riportano

l'uno la filmografia della giovane regista insieme a un simpatico

commento e l'altro la presentazione del romanziere brasiliano,

con elementi tratti, penso, dalla scheda in portoghese di una

nota enciclopedia online.

Ma niente sul romanzo stesso, sulle date di prima, seconda edizione,

niente sulla traduzione, né sul traduttore né

sulla prima edizione di questa traduzione. Grazie a degli estratti

proposti su questa stessa rivista, nel

numero di marzo 2008, Colonia Cecilia, Siena, Casa

editrice Maia, 1958, ed. or. Colonia Cecilia. Uma aventura

anarquista na America, São Paulo, 1942), posso verificare

che si tratta dello stesso testo italiano. Devo cercare ancora

per arrivare al catalogo della Nazionale di Firenze e scoprire

il nome del traduttore, Italico Ancona Lopez. Ma perché

si dimenticano sempre i traduttori? E infatti di questo traduttore,

dal nome che suona come uno pseudonimo, non trovo traccia. Né

riesco a sapere a chi fosse venuto in mente, nel 1958, di tradurre

e pubblicare il romanzo di Schmidt. Forse al fondatore e direttore

della casa editrice Maia, il poeta e scrittore Luigi Fiorentino

(http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dove-i-motori-battono-alla-pesca-ricordando-luigi-fiorentino/)?

Non si tratta qui di commentare questa traduzione né,

come abbiamo fatto in altra sede, di evocare ancora l'impatto

del romanzo di Schmidt sulla storia e la leggenda della colonia

Cecilia, bensì di (tentare di) metterci nei panni di

chi legge il romanzo così “nudo”, come ha

fatto Alice Rohrwacher per scrivere questo testo e aiutare gli

“asinelli” (con questo vezzeggiativo lei chiama

gli editori) a “guadagnare in termini di lettori”.

La prima osservazione è che nonostante il filtro romanzato

attraverso il quale passa la Cecilia di Schmidt, che, ai suoi

tempi, aveva fatto di tutto per raccogliere materiale storiografico

e anche qualche “testimonianza”, restando con buchi

enormi e ritrovandosi con realtà deformate dalla memoria

(e anche dalla fantasia), il potere d'identificazione della

colonia Cecilia resta fortissimo.

La giovane regista mette infatti a confronto tre immagini tratte

da sue esperienze personali – il ballatoio di un palazzo

di Torino, una scuola alternativa sugli Appennini – e

dalla mitologia, con la dea Temis che personifica la giustizia.

Illustra così “l'eroismo fallimentare che ci piace

tanto”, con un “noi” che include, ma chi?

Il lettore, gli asini? Certo non Giovanni Rossi, il fondatore

della colonia Cecilia, il cui profilo psicologico non corrisponde

a quello creato da Schmidt, anche se, per tanti motivi, ha dovuto

rientrare nella vita “normale”. Sarà questo

il motivo per cui è venuto in mente agli asinelli (ci

sia concesso usare anche noi il vezzeggiativo) di ripubblicare

oggi la traduzione italiana del romanzo di Schmidt: ricordare

che questo tipo di esperienza è destinato a fallire?

Eppure la modernità di questa “vecchia” idea

si percepisce nel termine comune, maschile all'epoca della Cecilia,

diventato femminile da qualche anno in qua, e femminile anche

nel nuovo titolo dato al romanzo dagli asinelli: Una comune

di giovani anarchici italiani nel Brasile di fine Ottocento.

Osserviamo, per finire, l'aggiunta, nel titolo, della parola

giovani, che non corrisponde all'età dei personaggi del

romanzo, né, tanto meno, all'età dei membri della

vera colonia Cecilia. Non corrisponde neanche all'età

di tante persone che oggi ancora scelgono, a volte per una breve

parentesi, a volte per tutta la loro esistenza, di fare della

vita in comunità la loro “normalità”.

Isabelle Felici

Con la speranza

che il mondo cambi

Alla

fine della vita ciò che conta è aver amato. Alla

fine della vita ciò che conta è aver amato.

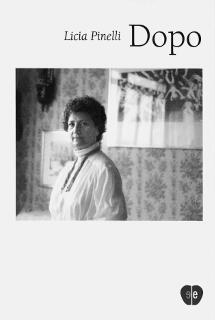

Parole lette, rimaste impresse nella mente di Licia Rognini

Pinelli e poste in chiusura del suo bel libro, piccolo e toccante.

Dopo ( Enciclopedia delle donne, Milano, 2014, pp. 80,

€ 10,00) è la scrittura intima e privata, sofferta

e autentica di una donna, del suo coraggio di fronte allo sgomento,

rabbia, dolore per la morte innocente del marito Pino, “il

ferroviere anarchico”, “caduto” dal quarto

piano nel cortile interno della Questura di Milano. Molti i

dubbi sulla tesi del suicidio di Pinelli qualche giorno dopo,

alla notizia che la strage alla banca dell'Agricoltura di piazza

Fontana del 12 dicembre - diciassette morti, ottantotto feriti

- fosse stata compiuta da suoi compagni anarchici.

Quel dicembre 1969 segnerà una cesura tra un prima e

un dopo, una ferita pubblica e un dolore privato, quello che

non fa notizia.

Per Licia Pinelli il “dopo” è il tempo della

cura, della ricomposizione nella “normale quotidianità”,

del riprendere in mano la vita, sua e delle sue figlie bambine.

È anche il tempo in cui la fragilità inflitta

dalla sofferenza diventa forza resiliente. Forse per questo,

solo ora, il “dopo” può essere narrato lasciando

dipanare il lento e aggrovigliato filo della memoria, dove i

lembi del ricordo sono tribolati frammenti sparsi.

Intanto il “mondo fuori” - ben documentato nella

postfazione di Marino Livolsi - è uno spazio esterno

minaccioso, con i suoi anni bui, le manifestazioni studentesche

represse dalla polizia: a un anno di distanza da piazza Fontana,

le morti dello studente Saverio Saltarelli e poi di Roberto

Franceschi lasceranno tutti sgomenti. Licia condividerà

la sofferenza combattiva di quelle madri che hanno perso i loro

figli, e aumenterà il senso di protezione verso le proprie

figlie bambine ancora da crescere.

Ma è anche un “mondo fuori” accogliente che

consente a Licia di trovare un lavoro esterno casa, una casa

frequentata da studenti universitari, batteva a macchina le

loro tesi. Un incarico all'Istituto di Biometria e Statistica

Medica di Milano diretta dal professor Giulio Alfredo Maccacaro

la inserirà in un ambiente accogliente. Come primo lavoro,

la trascrizione a macchina di un “libro bianco”,

La strage di Stato, un'inchiesta militante collettiva

frutto di indagini e testimonianze di giovani studenti universitari

e coraggiosi amici, spinti dal desiderio di accertare i fatti

e risalire alla responsabilità politica. In seguito,

e fino alla pensione, sarà segretaria all'Istituto di

Psicologia della Facoltà di Medicina diretta dal professor

Marcello Cesa-Bianchi.

Non mancheranno bei gesti di generosità, come quello

ricevuto dalla collega Pia che le cederà il suo posto

di ruolo, perché scrive Licia: “lei e suo marito

lavoravano entrambi e io avevo più bisogno di loro”.

L'occasione di incontrare ancora gli studenti rinnoverà

la sua disponibilità all'ascolto. Per loro, una presenza

rassicurante, cui affidarsi per ricevere consigli. Licia convincerà

uno studente allontanatosi da casa a farvi ritorno. Contento,

per aver ricevuto dalla madre un'accoglienza inaspettata, le

sarà molto riconoscente.

In poco tempo, si tesse intorno a Licia e alla sua famiglia

una rete solidale. La dedizione affettuosa di genitori, di studenti,

di amici con i quali basta uno sguardo per capirsi. Il conforto

della vicinanza di padre Davide Turoldo, Corrado Stajano con

la moglie Giovanna Borgese, della Comunità di don Andrea

Gallo, Camillo Dal Praz. Insieme a nuove conoscenze, Giovanni

Testori, Cesare Musatti, la visita gradita di Enzo Jannacci

e Beppe Viola. Anche la solidarietà di sconosciuti, con

le loro lettere dal mondo dimostreranno sostegno e voglia di

giustizia. Cara la presenza di persone amiche, compagni di Pino

appassionati, coinvolgenti e dignitosi per quella loro semplicità

di vivere la vita.

Condividerà altresì con Marino Livolsi, Umberto

Mazzocchi e tutti gli altri compagni una forte commozione quando

trasporteranno le ceneri di Pino dal cimitero di Musocco al

cimitero di Carrara.

Licia condurrà una lunga lotta titanica per conoscere

la verità e avere giustizia, insieme agli avvocati Renato

Palmieri, Marcello Gentili, Domenico Contestabile e, in seguito,

agli affezionati Carlo Smuraglia e l'avvocata Enrica Domeneghetti.

Anche il linguaggio dell'arte sensibilizzerà l'opinione

pubblica. Come I funerali dell'anarchico Pinelli, dipinto

del pittore Enrico Bay esposto a Milano, a Palazzo Reale nel

2012. Oppure Morte accidentale di un anarchico, testo

di Dario Fo scritto per il teatro.

Sarà Piero Scaramucci, aggirando la riservatezza di Licia,

a raccogliere una lunga e travagliata intervista riportata nel

libro Una storia quasi soltanto mia pubblicato prima

nel 1982 e ripubblicato nel 2009 da Feltrinelli, con l'integrazione

di testimonianze di Carlo Smuraglia, Corrado Stajano, Giorgio

Bocca, Dario Fo, Franca Rame, Giuseppe Gozzini, Marino Livolsi,

Bruno Manghi, Luigi (Gigi) Ruggiu, Goffredo Fofi, Lella Costa.

Insieme al libro di Camilla Cederna Pinelli. Una finestra

sulla strage, contribuirà a dare fondamento ai dubbi

su quella morte ingiusta.

Interviste per testimoniare, per non dimenticare e tenere alta

l'attenzione. Incontri pubblici soprattutto dibattiti con gli

studenti fiduciosi di sapere. E ogni volta riaperta, la ferita

stillerà tenace fermezza di reagire, rialzarsi, resistere.

Ne uscirà fortificata, Licia, per la cura dedicata al

legame sincero e affettuoso fino ad oggi con le colleghe di

lavoro di un tempo, e quello amicale con donne sensibili e determinate

come Camilla Cederna e Franca Rame. L'amicizia con una donna

incontrata sul tram, Emilietta, vecchia socialista e staffetta

partigiana, sempre vicina e solidale a Licia e alla famiglia,

la condurrà ad intraprendere viaggi alla scoperta di

un nuovo “mondo fuori”, ancora più lontano.

Insieme ad altre persone guida, invece, si lascerà accompagnare

lungo un cammino personale di ricerca interiore, per un germe

di risposta alla domanda sul senso profondo della vita, alimento

di possibile serenità.

Poi il gesto gratuito e disinteressato del volontariato, a disposizione

di quanti hanno conosciuto il dolore. E il Coro “Città

di Milano” diretto dal maestro Mino Bordignon, con quei

canti “a cappella” così intensi e vibranti

e capaci di liberare la mente facendo fuggir via, almeno per

qualche ora timori e inquietudini.

Un personale rimedio ai momenti di malinconia, l'abitudine di

catalogare, ordinare libri, fotografie, ritagli di giornale,

rivedere istantanee e cartoline riportando indietro la memoria

senza lasciarsi troppo coinvolgere.

Forse proprio dopo l'udienza del 9 maggio 2009, giorno della

memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi, Licia

ammetterà: “Mi sono in parte riconciliata con il

mondo”. In quell'occasione, il presidente Napolitano riconobbe

a Giuseppe Pinelli “rispetto e omaggio” per essere

stato “vittima due volte: prima, di pesantissimi e infondati

sospetti, e poi di un'improvvisa, assurda fine”.

Dopo quarantasei anni travagliati: “Ho ancora la speranza

che il mondo cambi”. E ora che spetta alle figlie Claudia

e Silvia partecipare agli eventi pubblici per testimoniare,

conclude, difendendosi da quanti le imputerebbero una chiusura

in se stessa, nella quale non si riconosce: “Preferisco

vedermi come il padre di Bambi che, alla fine di quello splendido

film di Walt Disney, guarda dall'alto di un colle con la serenità

datagli dalla saggezza dell'età, suo figlio e i suoi

compagni avviarsi verso il loro futuro”.

Claudia Piccinelli

Cos'è l'Enciclopedia delle donne

L'Enciclopedia

delle donne (che ha appena pubblicato il libro Dopo

di Licia Pinelli, recensito in queste pagine) è

un sito (www.enciclopediadelledonne.it) che raccoglie

le storie e le biografie di donne di tutti i tempi e di

tutti i paesi; è nata l'8 marzo 2010.

Le fondatrici sono Margherita Marcheselli e Rossana Di

Fazio. Insieme a Dafne Calgaro, che ha creato il primo

sito e il primo sistema per la pubblicazione e la gestione.

Il progetto nasce dalla volontà di dare voce e

visibilità a donne reali del passato o del presente

le cui storie possano costituire dei modelli vari, multiformi,

ricchi di complessità. Come diciamo nella presentazione

dell'Enciclopedia, alla voce “L'impresa” (http://www.enciclopediadelledonne.it/limpresa/):

“Ogni nome e cognome fa una storia, e ogni storia

singola va in un paesaggio pieno di storie, e tutto diventa

la Storia. Ma senza la storia delle donne - di tutte le

donne - non si fa una bella Storia: si fanno degli schemi,

delle approssimazioni, dei riassunti che non somigliano

più a niente. E che fan danno.”

Quindi questo è il compito che ci siamo date, nel

solco di una tradizione antica; tante donne nel passato

hanno fatto questo: hanno raccolto e organizzato le storie

di altre donne per dimostrare che la libertà di

pensiero e di azione è possibile oltre che auspicabile

e che altre donne prima di noi, tra le mille difficoltà

che la società, le convenzioni e le situazioni

imponevano loro, hanno trovato i modi per esprimere le

proprie energie, per realizzarsi e per essere felici.

Un compito che esprime anche gratitudine, che ricorda

e rende merito a coloro che con il loro coraggio e il

loro esempio hanno ottenuto risultati di cui tutte noi

ora godiamo: il diritto di votare, il diritto di vestirci

con abiti comodi, il diritto di non sposarsi, il diritto

di mantenersi economicamente, il diritto di muoverci e

fare lo sport che ci piace, il diritto di decidere se

e quando avere un figlio e tutte le mille altre piccole

e grandi libertà che abbiamo conquistato.

Questo lavoro si può fare solo sul web. È

un lavoro che non avrà mai fine ed è un

lavoro collaborativo. Nessun altra forma di comunicazione

avrebbe potuto supportare questa impresa. Il nostro è

un lavoro collettivo e collaborativo un po' particolare.

Funziona così: chiunque abbia studiato o approfondito

o conosca direttamente la storia di una donna che ritiene

interessante per l'Enciclopedia, scrive una mail alla

redazione (redazione@enciclopediadelledonne.it) proponendo

la voce, con una motivazione e una breve presentazione

di sé e del proprio percorso. Se la redazione accetta

la candidatura, “prenota” la voce all'autrice

o all'autore (anche gli uomini possono essere autori,

e ce ne sono: pochi ma veramente molto buoni). L'autrice

ha circa sei mesi per scrivere la voce.

Il testo viene inviato alla redazione che lo valuta, eventualmente

propone modifiche e aggiustamenti e, infine, dopo uno

scambio tra autrice e redazione, la voce viene approvata

e pubblicata online. Alla voce “Lavori in corso”

vengono pubblicate tutte le voci che sono state richieste

o affidate. Poi ci sono le “voci in corso di assegnazione”

che sono voci che ci piacerebbe che qualcuno scrivesse,

ma che sono tuttora “in cerca di autrice”.

Non ci sono delle categorie fisse, chiunque può

diventare una voce: ci sono scienziate, ballerine, scrittrici,

partigiane, balie, gelsominaie, attrici, cantanti, operaie,

contadine, maestre, pittrici, sportive, ricamatrici, cortigiane,

musiciste, compositrici... la storia di ciascuna donna

dà un suo contributo. Nessuna gerarchia. Nessuna

priorità.

Abbiamo cominciato con un nucleo di 100 voci, nel marzo

del 2010, ora siamo quasi a 1000 e, quel che più

conta, abbiamo cominciato con un gruppo ristretto di autrici

“madrine” che hanno creduto nel progetto fin

dall'inizio e ora abbiamo, oltre a loro, che continuano

a seguirci con impegno e affetto, più di 300 autrici

e autori (vedi la lista delle autrici e degli autori sul

sito).

Abbiamo una mailing list di oltre 1200 indirizzi, 30mila

visitatori unici e 120mila pagine viste mensili.

L'Enciclopedia delle donne è di chi la scrive.

I testi sono pubblicati sotto una licenza Creative Commons:

possono essere ridistribuiti liberamente soltanto se vengono

attribuiti alle rispettive autrici e ai rispettivi autori

e come appartenenti al progetto dell'Enciclopedia delle

donne e se non vengono utilizzati a scopo commerciale.

Dal 2012 l'Enciclopedia ha dato vita ad un catalogo di

ebook: romanzi, ricerche documenti (consultabile qui:

http://www.enciclopediadelledonne.it/e-book/). Dopo,

di Licia Pinelli, è il nostro primo libro di carta.

Per ogni informazione scrivere a: redazione@enciclopediadelledonne.it.

Margherita Marcheselli

Rossana Di Fazio

|

Anarchici italiani in Nord America/

Una resistenza quotidiana

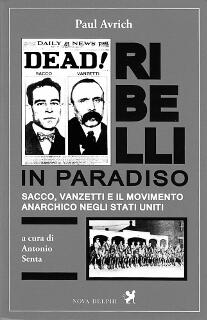

Il

merito principale di Ribelli in paradiso – Sacco, Vanzetti

e il movimento anarchico negli Stati Uniti, di Paul Avrich

(a cura di Antonio Senta, ed. Nova Delphi, Roma, 2015, pp. 382,

€ 15,00) è l'aver reso fruibile in lingua italiana

le peculiarità, contenute in documenti conservati in

archivi statunitensi, sulle quali Avrich ha potuto compiere

le proprie ricerche. Di conseguenza dobbiamo ringraziare Toni

Senta per la corretta traduzione e per la prefazione all'edizione

italiana nella quale possiamo leggere: “Con questa traduzione,

oltre a rendere un doveroso omaggio alla figura dello storico

newyorkese, colmiamo finalmente una lacuna nella storiografia

di lingua italiana, offrendo al pubblico un tassello, a nostro

avviso fondamentale, per la ricostruzione della storia dell'anarchismo

di lingua italiana.” Il

merito principale di Ribelli in paradiso – Sacco, Vanzetti

e il movimento anarchico negli Stati Uniti, di Paul Avrich

(a cura di Antonio Senta, ed. Nova Delphi, Roma, 2015, pp. 382,

€ 15,00) è l'aver reso fruibile in lingua italiana

le peculiarità, contenute in documenti conservati in

archivi statunitensi, sulle quali Avrich ha potuto compiere

le proprie ricerche. Di conseguenza dobbiamo ringraziare Toni

Senta per la corretta traduzione e per la prefazione all'edizione

italiana nella quale possiamo leggere: “Con questa traduzione,

oltre a rendere un doveroso omaggio alla figura dello storico

newyorkese, colmiamo finalmente una lacuna nella storiografia

di lingua italiana, offrendo al pubblico un tassello, a nostro

avviso fondamentale, per la ricostruzione della storia dell'anarchismo

di lingua italiana.”

Avrich ha qui focalizzato il proprio interesse su una parte

del movimento anarchico, quella “antiorganizzatrice”

che, nel periodo a cavallo della prima guerra mondiale, vide

protagonisti molti militanti di origine italiana migrati negli

Stati Uniti d'America. Quest'ultima precisazione va anteposta

a quella prettamente politica innanzitutto perché questa

analisi storiografica, prima di soffermarsi su scelte e azioni,

sia singole che collettive, è molto rigorosa nel dettagliarne

il contesto: nel tentativo di non dare giudizi, bisogna cercare

di comprendere motivazioni razionali e idealità.

Leggendo aneddoti e ricostruzioni storiche sulle origini italiane,

scopriamo che si partì per bisogno (l'estrema povertà

fu basilare per chi cercò nel Nuovo Mondo una possibilità

di riscatto) ma in alcuni casi, e proprio fra questi troviamo

sia Sacco che Vanzetti, fu decisiva la spinta giovanile verso

l'avventura e il desiderio di indipendenza. Gran parte dei migranti

anarchici conobbero l'ideale di libertà proprio in quella

terra d'oltreoceano che si rivelò deludente sotto molti

aspetti: le scarse opportunità lavorative e d'alloggio

li costringeva a spostamenti continui da una città all'altra

mentre i pregiudizi verso gli stranieri producevano pesanti

discriminazioni, controlli assillanti e totale mancanza di diritti.

La parola freedom, nella dura quotidianità, veniva

trasformata nel suo concetto opposto: diventò indispensabile

farla propria, traducendola in esistenze dignitose e nella volontà

di abbattere ogni privilegio.

Fra le righe dello scorrevole testo di Avrich si scopre quanto

il riferimento alla “libertà” concretizzò

una solidarietà decisiva non soltanto al fine di una

mera sopravvivenza in una terra ostile: instaurare relazioni

soddisfacenti e significative è un'esigenza primaria

ma, affinché possa essere condivisa come un valore imprescindibile,

bisogna che nasca da stimoli maturati culturalmente.

Scrive Avrich: “Erano tutti giovani orgogliosi della propria

ostinazione e audacia, devoti all'azione diretta senza compromessi,

tanto per temperamento quanto per convinzione. Inoltre avevano

tutti origini contadine, nati e cresciuti in piccoli paesi e

villaggi. Dei contadini conservavano la tenacia, una profonda

mancanza di fiducia nel governo (la legge lavora contro il popolo,

dice il proverbio), la cieca lealtà alla comunità

e al gruppo, il rifiuto del potere e del privilegio, il desiderio

di vendetta contro gli oppressori.”

Ecco che la comunità degli anarchici sperimentò

forme di condivisione quali “i picnic”, le colonie,

le rappresentazioni teatrali dalle quali sorse spontanea la

solidarietà umana e politica verso chi fosse vittima

di soprusi da parte del potere; ecco che il tema della suddivisione

fra “galleanisti” e “antigalleanisti”

fu sicuramente presente nel dibattito militante, ma nella realtà

produsse meno conflitti relazionali di quanto oggi tenderemmo

a valutare.

Certamente la “propaganda del fatto” segnò

l'anarchismo e il giudizio superficiale che la storia ha cementificato

su di esso; i pareri contrastanti su Luigi Galleani, su altri

(e altre!) militanti, sulla rivista Cronaca sovversiva

e numerose altre pubblicazioni, sull'opportunità di alcune

scelte e sulla speculazione che la polizia statunitense riuscì

a edificare, su infiltrazioni e ambigue frequentazioni, sulla

differente interpretazione di concetti come “coerenza”

o “verità”... argomenti sui quali sarebbe

scorretto calare il sipario.

Il libro di Avrich toglie a Sacco e a Vanzetti quell'alone mitico

che li aveva dipinti “innocenti sognatori”, ma comunque

la “verità” giudiziaria ha, paradossalmente,

evidenziato la gigantesca montatura che li portò ad essere

assassinati per mano dello stato. Se sono diventati simbolo

dell'ingiustizia istituzionale lo si deve alla solidarietà

di un movimento antagonista che seppe superare le dicotomie

ideologiche; si capì che lo stato dovette pianificare

il caso eclatante per giustificare una repressione di ben più

alta portata.

I primi provvedimenti legislativi approvati allo scopo di colpire

gli stranieri riluttanti all'omologazione, prevista per chi

venisse accolto nel Nuovo Mondo, suscitarono polemiche e applicazioni

non del tutto condivise dalla stratificazione istituzionale

americana. Già dal 1918 si tentò di espellere

gli ospiti indesiderati, ma evidentemente servirono leggi più

definitive affinché si eliminassero polemiche su “presunti

abusi” o “violazioni dei diritti costituzionali”.

Vinse la strategia di quanti si fecero scudo della “sicurezza

nazionale” per imporre sospetti, arresti, infiltrazioni,

deportazioni: un clima di ostilità che peggiorò

ulteriormente la considerazione per ogni persona straniera nella

“terra della libertà” per antonomasia. Evidentemente

una libertà che non avrebbe dovuto coincidere con le

istanze sociali abbracciate da operai in grado di scioperare

e attuare il mutuo appoggio... e questa fu la “terribile

minaccia” dalla quale i governi decisero di “liberarsi”!

La repressione nelle piazze fu giudicata insufficiente per eliminare

le istanze di giustizia sociale. Vanzetti e Sacco, accusati

di rapina e omicidio, conobbero il carcere per sette anni, prima

di morire sulla sedia elettrica nel 1927. Si tentò così

di uccidere anche le loro idee.

Il testo di Avrich ritrae le differenti origini e motivazioni

a lasciare la terra natia; l'indole e il diverso approccio nel

concepire la propria esistenza; l'avvicinamento agli ideali

libertari; la militanza che li fece conoscere e li portò

a condividere alcune scelte, non ultima quella di andare in

Messico per evitare l'arruolamento quando gli USA decisero di

entrare in guerra. A giudizio di alcuni storici la repressione,

scatenatasi contro chi si oppose alla guerra e alla coscrizione

obbligatoria, segnò un salto di qualità sul concetto

stesso di militanza.

Il merito di questo libro è di aver analizzato la corposa

produzione editoriale dell'epoca insieme a episodi e protagonisti,

ricordi e dettagli raccontati da singole soggettività,

memorie e testimonianze: l'insieme di una resistenza quotidiana

che si sviluppò nonostante la carenza di supporti logistici

e strumentali.

Chiara Gazzola

Catalogna/

L'altra memoria di un'Italia criminale

In

un'epoca in cui la storia tende ad essere presa in considerazione

solo quando si tratta di anniversari o commemorazioni, è

bene soffermarsi a pensare quale storia ci fanno ricordare. In

un'epoca in cui la storia tende ad essere presa in considerazione

solo quando si tratta di anniversari o commemorazioni, è

bene soffermarsi a pensare quale storia ci fanno ricordare.

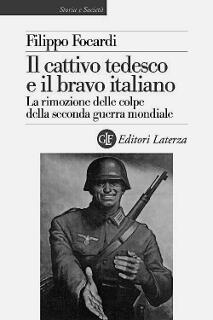

Sul tema della costruzione di un immaginario collettivo è

recentemente uscito un libro di Filippo Focardi Il cattivo

tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della

seconda guerra mondiale (Edizioni Laterza, Roma, 2014, pp.

308, € 24,00).

Il discorso di Focardi si centra sugli stereotipi che un popolo

crea di sè stesso ed in particolare su quelli creati

dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fa riferimento alle tesi dello

storico Tony Judt, che parla di memoria comune della seconda

guerra mondiale nei paesi che hanno subito l'aggressione tedesca,

basata su: la creazione del mito della Resistenza; l'attribuzione

solo alla Germania dei crimini di guerra.

Questo non per sminuire la Resistenza, ma per evidenziare come

in ogni paese ci sono stati gruppi collaboratori che si ricordano

molto meno. In Italia in particolare parlare di collaborazione

con il regime nazista è quasi un eufemismo, dato che

il modello dello stato fascista nasce proprio qui, con la relativa

aggressività/bellicismo intrinseca/o. Quella che portó

avanti l'Italia fu una guerra con obiettivi propri che aspirava

a un nuovo ordine europeo e non semplicemente una collaborazione;

gli esempi chiari possono essere i 70.000 uomini inviati in

Spagna durante la guerra civile (chiamati volontari!), e l'occupazione

di Grecia, Slovenia e Croazia, tutti luoghi dove sono stati

perpetrati crimini di guerra.

Oltre al cattivo tedesco e al mito della Resistenza troviamo

un modello autoassolutorio dell'italiano che non voleva la guerra

contrapponendo lo straniero invasore e sadico all'italiano fondamentalmente

contro la guerra, difensore degli oppressi e intriso di umana

pietas (contro la furor teutonica).

Focardi sostiene che gli stereotipi vengono istituzionalizzati

tra il '43 e il '47 ovvero tra la firma dell'armistizio dell'8

settembre 1943 e la firma del trattato di pace del 10 febbraio

1947 con cui l'Italia perde l'Istria e paga danni a Grecia e

ad altri paesi.

Tanti soggetti convergenti hanno lavorato a quest'immagine,

ma soprattutto la propaganda alleata.

Ad esempio cita il peso della famosissima Radio Londra, utilizzata

per far crollare il fronte interno italiano (dove si era individuato

l'anello debole della catena) togliendo il consenso alla guerra.

La propaganda insisteva sul fatto che gli italiani non volevano

una guerra con un falso alleato che aveva altri obiettivi, dipingendo

i tedeschi come barbari che prima o poi avrebbero girato la

faccia.

Monarchia e forze antifasciste fino ad un certo punto remano

nella stessa direzione affinchè gli italiani prendano

le armi contro i tedeschi; il governo Badoglio, (generale che

aveva guidato l'aggressione in Etiopia con l'esercito di Mussolini)

dopo un veloce cambio di bandiera riutilizzerá gli slogans

di Radio Londra per non ricevere il castigo delle potenze vincitrici,

annunciato come minimo se si combattono i tedeschi. Da qui l'impulso

alla glorificazione della Resistenza.

In questo contesto di evidente costruzione di un immaginario

collettivo si situa la rivendicazione dell'associazione Altraitalia

a Barcellona, affinchè lo stato italiano ammetta i bombardamenti

portati a termine a Barcellona nel 1937 e perchè vengano

riconosciuti come crimini di guerra.

Della massima strage di popolazione civile, tramite l'aeronautica

militare, avvenuta in Europa nel periodo tra le due guerre mondiali

aveva già parlato su queste colonne Claudio Venza (“Barcellona

martellata” in “A” 381, giugno 2013); poi

la denuncia è stata presentata all'Audiencia Nacional

(tribunale politico eredità del franchismo) da Altraitalia

con la firma di due persone che hanno vissuto in prima persona

i bombardamenti. Nonostante la lentezza del processo burocratico

e i rimpalli da un organismo all'altro che negano l'argomento

sia di loro competenza, si tratta del primo caso in cui si portano

in tribunale dei crimini della guerra civile spagnola, cosa

che ha permesso una grande ripercussione mediatica. La proposta

di Altramemoria è che per le vittime non è

mai tardi almeno riconoscere i crimini commessi e soprattutto

per la creazione di una memoria condivisa.

Valeria Giacomoni

Contro

la servitù volontaria

Né

dio né stato, né servi e padroni... così

dicevamo un tempo, ma oggi che l'unico dio è il consumo,

lo stato è ormai un fantoccio e i padroni, il

potere, sono diventati un'entità pervasiva, ma indistinta,

lontana e inafferrabile rimangono, paradossalmente, solo i servi? Né

dio né stato, né servi e padroni... così

dicevamo un tempo, ma oggi che l'unico dio è il consumo,

lo stato è ormai un fantoccio e i padroni, il

potere, sono diventati un'entità pervasiva, ma indistinta,

lontana e inafferrabile rimangono, paradossalmente, solo i servi?

Quel né servi del famoso detto è in effetti

un invito meno indagato e meno praticato, forse perché

spesso inteso come naturale conseguenza del né padroni.

Niente padroni niente servi. Sembra un equazione, quasi una

tautologia, ma non è affatto così: abbattere i

padroni non è lo stesso che divenire uomini e donne liberi.

Abbattere il padrone ha significato troppo spesso cambiarlo

con un altro padrone, sostituire un potere vecchio con un nuovo

potere. Tante volte così è stato nella storia,

da quella più antica ai giorni nostri, che viene un dubbio:

ma gli uomini vogliono o non vogliono essere liberi? Vogliono

o no un padrone?

Questo il dilemma: se gli uomini vogliono la libertà,

perché c'è il potere? E se gli uomini vogliono

il potere, perché anelano alla liberta? È una

domanda cruciale, perché solo la libertà individuale

sarebbe inattaccabile da quel potere oscuro e multiforme, svuotandolo

e annullandolo.

Gustavo Zagrebelsky, in un recente saggio, ha definito quel

dilemma l'enigma del potere.

Liberi servi. Il Grande Inquisitore e l'enigma del potere

(Einaudi, Torino, 2015, pp. 298, € 30,00) è un testo

intrigante, complesso ed antinomico, scritto da uno spirito

aperto e profondo, che non teme di addentrarsi nei sotterranei

della mente umana e delle sue contraddizioni.

Il titolo si riferisce a Il Grande Inquisitore, un capitolo

centrale de I Fratelli Karamazov, l'ultimo romanzo di

Fëdor Dostoievskij, pubblicato nel 1879, capitolo noto

anche come La leggenda del Grande Inquisitore. La leggenda

è un testo magnifico, poche pagine di profondità

abissale, per molti il vertice della produzione letteraria del

romanziere e pensatore russo.

La leggenda è ambientata nella Siviglia cinquecentesca,

nella Spagna dell'Inquisizione, all'indomani di un immenso rogo

ove più di cento eretici sono stati bruciati, di fronte

al re e alla sua corte, tra la folla esultante. Improvvisamente,

nella piazza antistante la Cattedrale, brulicante di uomini

e donne, appare il Cristo, dopo quindici secoli tornato sulla

terra, che è subito riconosciuto dal popolo che lo circonda

e si prostra in festosa adorazione. La stessa folla ammutolisce

però e tace quando, poco dopo, il Cristo viene fatto

arrestare per ordine del Cardinale Grande Inquisitore un vecchio

di quasi novant'anni, alto e diritto, dal viso scarno, che da

lontano ha assistito alla scena. La folla, come un solo uomo,

si inchina davanti al Cardinale, che la benedice con un gesto

e passa oltre. Il prigioniero viene condotto dalle guardie nei

sotterranei della Cattedrale e rinchiuso nella cella più

profonda e buia.

Quella stessa notte il Grande Inquisitore si reca, da solo,

con una lanterna in mano, nell'oscura prigione, per comunicare

al prigioniero la condanna al rogo, decisa per il mattino seguente,

ma non solo questo. Alla luce fioca della lanterna, dopo un

lungo silenzio, l'Inquisitore comincia a parlare, mentre il

Cristo lo fissa attento. L'inquisitore parla a lungo, nel silenzio

della cripta. Nessuno deve assistere a quell'incontro, è

un incontro tra due esseri che hanno accesso alle cose ultime,

segrete e forse oscene, per questo avviene di notte tra le mura

di una cella nei sotterranei della cattedrale di Siviglia. È

solo qui, in un luogo celato agli occhi del mondo, che l'Inquisitore

può non mentire e tratta il Cristo non come l'eretico

da mandare al rogo, ma come l'unico suo pari, il solo all'altezza

di un confronto, quasi il suo confessore.

L'Inquisitore accusa il Cristo di essere per gli uomini fonte

di dolore e sofferenza, causa i suoi insegnamenti sulle libertà

interiori e afferma che gli uomini, contrariamente a quanto

crede il Cristo, non anelano alla libertà, ma alla sottomissione,

che toglie loro l'angoscia di essere padroni del loro destino,

di essere consapevoli di ciò che li circonda, di dover

compiere delle scelte. La libertà, nelle parole del Cardinale,

è la massima causa di inquietudine per l'uomo, l'obbedienza

e la sottomissione, liberano da questa inquietudine, questa

la ragione del loro volontario e benefico trasferimento ad una

autorità superiore, sovrana.

L'Inquisitore vanta il merito di aver assunto su di sé

l'onere di quella libertà che gli uomini temono: Noi

li convinceremo che soltanto allora diverranno liberi: quando

rinunceranno alla loro libertà per noi e a noi si sottometteranno.

E ancora: Sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono

più che mai convinti di essere perfettamente liberi,

e tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà,

e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati

noi ad ottenerlo. Ove il “noi” si riferisce

alla Chiesa Cattolica e alle sue alte gerarchie.

L'Inquisitore è anche il vero difensore dei deboli, giacché:

...a noi sono cari anche i deboli. Essi sono viziosi e ribelli,

ma finiranno per diventar docili. Essi ci ammireranno e ci terranno

in conto di dei per avere acconsentito, mettendoci alla loro

testa, ad assumerci il carico di quella libertà che li

aveva sbigottiti e a dominare su loro, tanta paura avranno infine

di esser liberi!

E ancora l'accusa al Cristo: Invece di impadronirti della

libertà degli uomini. Tu l'hai ancora accresciuta!

L'Inquisitore continua così a lungo, e aggiunge infine:

domani stesso io Ti condannerò e Ti farò ardere

sul rogo, come il peggiore degli eretici, e quello stesso popolo

che oggi baciava i Tuoi piedi si slancerà domani, a un

mio cenno, ad attizzare il Tuo rogo, lo sai? Sì, forse

Tu lo sai, dice ancora, profondamente pensoso, senza staccare

lo sguardo dal suo Prigioniero.

Per tutta risposta, il Cristo non parla, lo sguardo è

penetrante, ma rimane muto, sembra non voler obiettare nulla.

Poi si avvicina lentamente, continuando a fissare quegli occhi

incavati e sfiora con un bacio le labbra secche e grinzose del

vecchio. L'inquisitore rimane immobile, stupito. Dopo un lungo

silenzio, apre una porta della cella che porta all'esterno e

dice al Cristo: Vattene e non venir più... non venire

mai più... mai più! Il Prigioniero si allontana.

Così termina la leggenda.

Nella metafora il Grande Inquisitore rappresenta il potere,

il male assoluto, nelle vesti del potere ecclesiastico che si

è impadronito nei secoli dell'insegnamento del Cristo:

la libertà, il bene massimo.

Alle esternazioni dell'inquisitore, il prigioniero oppone silenzio.

Il silenzio come risposta: cosa può significare? Il dilemma

che si pone tra il Cristo e l'Inquisitore non ha una soluzione,

non ha una risposta. Nella leggenda, come spesso accade, la

forza sta nelle domande, non nelle risposte. Tu mi guardi

con dolcezza e non mi degni neppure del tuo risentimento

dice il Cardinale, ma alla fine lascia andare il suo prigioniero,

rinuncia a mandarlo al rogo, gli chiede solo di non venire

mai più. Forse il Grande Inquisitore ha capito che

il suo potere ha bisogno della libertà, perché

è solo sulla libertà che il suo potere si esercita

e senza quella non può esservi questo.

Ma allora, verrebbe da dire, se la libertà è il

presupposto del potere, è vero anche il contrario? La

libertà ha bisogno del potere per inverarsi? E senza

potere non vi può allora essere libertà?

Il lieve bacio del Cristo, l'unica sua risposta, significa forse

che solo attraverso l'amore la libertà può fare

a meno del potere?

Nel libro, la leggenda è il filo conduttore per

profonde riflessioni sull'enigma del conflitto fra potere

e libertà, sulla natura ultima di questo e di quella

e su tutto ciò che vi si collega e ne discende. Un argomento

le cui implicazioni sono, a parere di chi scrive, il cuore stesso

dell'anarchismo.

Dopo il lungo percorso nei meandri dell'enigma, l'autore

tocca da ultimo il tempo nostro e quel sistema di dominio indistinto

e totalizzante, tale che: l'Inquisitore non avrebbe potuto

immaginare di meglio, nel suo proposito di assoggettamento delle

menti e delle coscienze. Le mille forme di quel dominio

sono sintetizzate in una parola: “frastuono”, un

rumore di fondo, un qualcosa che sempre ci avvolge e stordisce,

tanto da aver generato in molti una sorta di “horror vacui”

sonoro e visivo, una insofferenza per il vuoto e per il silenzio,

che deve essere riempito continuamente con cose, aggeggi, oggetti,

musica quale che sia, rumori, messaggi, parole far crescere

parole con e su altre parole, non importa se volte non a

chiarire ma a stravolgere i significati: le parole, devono

rispettare il concetto, non lo devono corrompere, [...]

così che la guerra diventi pace, la libertà

schiavitù, l' ignoranza forza.

Contro questo mondo di luci e rumori, evocando il Cristo muto

nell'oscura cella della Cattedrale, viene proposta un altra

parola: silenzio. Al contrario del rumore, il silenzio

è pericoloso, può mettere ciascuno di fronte a

se stesso, può generare introspezione ed essere creativo

e libero, può essere eversivo. Nel silenzio possiamo

ritrovare noi stessi e scegliere se essere servi o essere liberi.

Diversamente dal frastuono, il silenzio non è corrompibile

ne controllabile dal potere, non si vede e non si sente, non

ha parole.

In una breve nota finale, l'autore si dice ben conscio che in

altre parti del mondo il dominio ha ben altri metodi: violenza,

fame, ricatto, povertà... Ma si chiede anche se quella

condizione e il suo perdurare non siano un indotto della vittoria

dell'Inquisitore nel mondo che chiamiamo “sviluppato”.

Su questa rivista, Andrea Papi propone di non combattere frontalmente

il potere, cosa ormai vana, ma di “sottrarvisi”

in collettività autonome, libere e libertarie. Papi ha

ragione, ma prima ancora, ci vorrebbe forse un lungo, lunghissimo

se necessario, minuto di silenzio... per essere certi della

“nostra” libertà.

Una collettività è tale solo se composta di individui

liberi, e diviene un entità politica, un progetto, quando

è in grado di trasmettere il gusto e il valore per scelte

intimamente libere, libere dalle trappole del sistema ma anche

da dogmi politici e rigori ideologici.

Post scriptum. Vorrei dedicare queste parole ad un uomo

libero che ci ha lasciati da poco: Gianni Bertolo, che nel 1966

disegnò materialmente la A cerchiata, ripresa

allora dalla “Gioventù Libertaria” di Milano

e che ispirerà poi il titolo e il simbolo di questa rivista

di cui, dal marzo 1972 al febbraio 1973, fu anche direttore

responsabile.

Enrico Maltini

L'anarchico e il commissario/

Ma quel Pinelli è un contenitore vuoto

Il

carnevale dei truffati (di Piero Colaprico, regia di Renato

Sarti) è lo spettacolo andato in scena al teatro della

Coperativa di Milano lo scorso giugno e che verrà replicato

a dicembre 2015, su un testo di Piero Colaprico, con la collaborazione

di Renato Sarti, direttore del teatro della Coperativa, in veste

anche di regista e attore. Quest'ultimo impersona Giuseppe Pinelli,

l'anarchico, a cui un dio grottesco, amante dei paradossi, interpretato

in video da Paolo Rossi, che con la sua interpretazione surreale

strappa facili risate, impone di camminare per l'eternità

a fianco del commissario Luigi Calabresi, Gigi, a cui dà

sembianze un Bebo Storti che lo rende un romano simpatico e

gigione. In un contesto in cui il “coro delle voci morte”

accomuna tutte le vittime di quegli anni in un unico lamento

(da Fausto e Iaio a Ramelli, dall'agente Annarumma alle vittime

delle stragi, Tobagi e il giudice Galli), il brillante commissario

e l'anarchico depresso che gli fa da spalla, vengono rimandati

sulla terra da dio e vi rimarranno 8 giorni ripercorrendo, sfogliando

e leggendo giornali, gli ultimi 45 anni della nostra storia

e trovando in Berlusconi, chiamato Plasticoni, e nelle sue olgettine,

motivo di sconforto tale da voler tornare nel limbo da cui provengono

rimpiangendo i “bei tempi” in cui c'erano degli

ideali. Rimane l'ulteriore perplessità che si scandalizzino

per il linguaggio scurrile e per delle donne nude e non per

le bombe o le stragi o le ecatombi di migranti. Diciamo che

l'argomento non sembra dei più attuali pur comprendendo

come sia stato importante per l'autore. Il

carnevale dei truffati (di Piero Colaprico, regia di Renato

Sarti) è lo spettacolo andato in scena al teatro della

Coperativa di Milano lo scorso giugno e che verrà replicato

a dicembre 2015, su un testo di Piero Colaprico, con la collaborazione

di Renato Sarti, direttore del teatro della Coperativa, in veste

anche di regista e attore. Quest'ultimo impersona Giuseppe Pinelli,

l'anarchico, a cui un dio grottesco, amante dei paradossi, interpretato

in video da Paolo Rossi, che con la sua interpretazione surreale

strappa facili risate, impone di camminare per l'eternità

a fianco del commissario Luigi Calabresi, Gigi, a cui dà

sembianze un Bebo Storti che lo rende un romano simpatico e

gigione. In un contesto in cui il “coro delle voci morte”

accomuna tutte le vittime di quegli anni in un unico lamento

(da Fausto e Iaio a Ramelli, dall'agente Annarumma alle vittime

delle stragi, Tobagi e il giudice Galli), il brillante commissario

e l'anarchico depresso che gli fa da spalla, vengono rimandati

sulla terra da dio e vi rimarranno 8 giorni ripercorrendo, sfogliando

e leggendo giornali, gli ultimi 45 anni della nostra storia

e trovando in Berlusconi, chiamato Plasticoni, e nelle sue olgettine,

motivo di sconforto tale da voler tornare nel limbo da cui provengono

rimpiangendo i “bei tempi” in cui c'erano degli

ideali. Rimane l'ulteriore perplessità che si scandalizzino

per il linguaggio scurrile e per delle donne nude e non per

le bombe o le stragi o le ecatombi di migranti. Diciamo che

l'argomento non sembra dei più attuali pur comprendendo

come sia stato importante per l'autore.

È uno spettacolo che vede modifiche in corso d'opera,

da una prima pesante, per contenuto e messa in scena, una replica

successiva da me vista aveva portato a una recitazione più

convinta e a tagli nel testo che lo rendevano meno greve.

Resta il dubbio su che cosa esattamente dovrebbe essere questa

rappresentazione che risulta sospesa tra il serio e il faceto

senza che una delle due tendenze riesca a prevalere in maniera

significativa dando spessore. Si è fatta una scelta,

quella di mettere insieme come voci narranti due persone nella

realtà contrapposte e che nello spettacolo mostrano una

irritante complicità quasi goliardica che forse è

quella che gli attori hanno nella vita, non quella dei protagonisti

presi a pretesto, uno sicuramente vittima innocente, l'altro

anche lui vittima, ma sulla cui innocenza c'è molto da

discutere.

Perplessità anche sul perché si è voluto

prendere Pinelli per renderlo un contenitore vuoto di propri