Viaggio

alla fine del dolore

Di

questo libro – pubblicato da Fazi Editore lo scorso mese

di febbraio – hanno scritto in molti e sempre con toni

molto positivi. Ho voluto aggiungermi al coro perché

la sua bellezza si presta a sostenere molto più di un

elogio. Sto parlando di Anima (Fazi Editore, Roma, pp.

496, € 18,50) scritto da Wajdi Mouawad, artista libanese

conosciuto e apprezzato, soprattutto in Francia, come autore

di teatro. Questo è il suo secondo romanzo. Di

questo libro – pubblicato da Fazi Editore lo scorso mese

di febbraio – hanno scritto in molti e sempre con toni

molto positivi. Ho voluto aggiungermi al coro perché

la sua bellezza si presta a sostenere molto più di un

elogio. Sto parlando di Anima (Fazi Editore, Roma, pp.

496, € 18,50) scritto da Wajdi Mouawad, artista libanese

conosciuto e apprezzato, soprattutto in Francia, come autore

di teatro. Questo è il suo secondo romanzo.

Cinquecento pagine scritte nell'arco di dieci anni che hanno

condotto ad un lavoro di rara intensità e pulizia per

un tema così cruciale come quello che si affronta. Il

libro, di primo acchito, si presenta come un noir: un

uomo trova la moglie uccisa barbaramente e decide di partire

alla ricerca dell'assassino, non per vendetta, ma perché

vuole vedere la faccia di chi ha potuto accanirsi in maniera

così brutale sul corpo di una donna incinta e perché

quella morte ha iniziato a far riaffiorare in lui ricordi di

cui non aveva consapevolezza.

Inizia il viaggio e con esso iniziano a dipanarsi le mille sfaccettature

del dolore. È il grande tema e viene affrontato magistralmente

scegliendo di non guardare al dolore solo dal punto di vista

umano ma anche da quello degli animali. C'è il dolore

ontologico, che fa parte del tessuto della vita che uccide la

vita, che di essa si nutre, e c'è quello causato dall'essere

umano sulla sua stessa specie e sulle altre specie viventi.

Niente è peggio o meglio, tutto è sentito e narrato

con eguale partecipazione, asciutta e ricca di pathos.

Unica è l'anima in cui tutto risuona, un'anima universale

che ci comprende insieme alle anime di un universo animale narrante

che costituisce il punto di vista particolare su cui il testo

viene costruito. Infatti ogni capitolo porta il nome scientifico

dell'animale, – felis sylvestris catus, musca domestica,

vespula germanica, equus caballus – che descrive azioni

ed emozioni. Su questa scelta stilistica vorrei soffermarmi

perché ho trovato veramente grande il modo in cui il

dolore umano viene raccontato al pari di quello animale (la

descrizione di una femmina di procione uccisa dal viavai delle

automobili è toccante tanto quanto quella dell'assassinio

della moglie del protagonista e la narrazione della folle disperazione

dei cavalli rinchiusi nel camion che li sta trasportando al

macello non è da meno di quella della peggiore strage

compiuta da esseri umani su altri esseri umani inermi), in un

unico “canto animale” che tutto unisce mentre tutto

lascia scorrere. Unica è l'anima del mondo, quindi uno

è anche il dolore che ci accomuna: questo il messaggio

che nel libro passa con molta chiarezza. Sarebbe bello potessimo

farlo nostro, intimamente.

Ascoltiamo la voce di una scimmia: “Gli umani sono soli.

Malgrado la pioggia, malgrado gli animali, malgrado i fiumi

e gli alberi e il cielo e malgrado il fuoco. Gli umani sono

sempre sulla soglia. Hanno avuto il dono della verticalità,

e tuttavia conducono la loro esistenza curvi sotto un peso invisibile.

C'è qualcosa che li schiaccia. Piove: ecco che corrono.

Sperano nella venuta delle divinità, ma non vedono gli

occhi degli animali che li guardano. Non sentono il nostro silenzio

che li ascolta. Prigionieri della loro ragione, la maggior parte

di loro non faranno mai il grande passo dell'irragionevolezza,

se non al prezzo di un'illuminazione che li lascerà esangui

e folli. Sono assorbiti da ciò che hanno sotto mano e

quando le loro mani sono vuote, se le portano al viso e piangono”.

La solitudine umana è un altro dei temi che si intrecciano,

strada facendo, a comporre la molteplice trama di voci, partendo

da quella del protagonista – Wahhch Debch, libanese di

origini, il cui nome tradotto significherebbe “mostruoso

brutale” – che era bambino in Libano all'epoca della

strage di Sabra e Chatila.

Ci sono i territori delle riserve indiane del Quebec, dove convivono

bassezze orribili insieme alla meraviglia della cosmologia dei

popoli nativi delle zone che Wahhch attraversa per incontrare

l'indiano Mohawk che si sa essere l'assassino di sua moglie.

Sono territori di confine, ma il confine, prima di essere quello

tra uno stato e l'altro, è quello tra il bene e il male,

fra l'identità di un popolo e la sua autodeterminazione,

fra ciò che è umano e quello che è disumano,

tra umano e animale. Ci si muove in continuazione cercando una

spiegazione al male e perciò si sprofonda nelle viscere

di un mondo governato da brutalità e perdizione, si scende

nel lato oscuro della natura umana, il peggiore. Si attraversano

gli stati dell'America alla ricerca della verità sulla

storia del protagonista.

Bellezza e orrore della natura umana ci accompagnano lungo tutto

il viaggiare. Bellezza e brutalità della natura animale

con cui siamo portati a fare paragoni. Il protagonista ha un

rapporto speciale con gli animali, li vede ed è visto,

li rispetta ed è rispettato, li salva ed è salvato

in più di un'occasione, quasi come accade nelle favole

e questo è commovente in un libro che incalza seguendo

il divenire dei fatti tipico della tragedia greca. Si tocca

il fondo dell'obbrobrio per arrivare alla catarsi, a una sorta

di giustizia finale che Wahhch e gli animali compiono.

La storia finisce e la voce narrante del coroner incaricato

delle indagini racconta l'epilogo. Un uomo, una donna e un cane

continueranno il viaggio dirigendosi verso nord: “Cosa

getteranno nel tumulto delle onde? Cosa affideranno agli abissi?

Quale dolore? Quale dispiacere? Nelle profondità marine

esistono pesci mostruosi dotati di parola, custodi di una lingua

antica, dimenticata, parlata ai tempi dei tempi dagli umani

e dalle bestie sulle rive dei paradisi perduti. Chi mai oserà

immergersi per unirsi a loro e imparare a decifrare e parlare

di nuovo quel linguaggio? Quale animale? Quale uomo? Quale donna?

Quale essere? Quell'essere, se risalisse in superficie, porterebbe

nella propria bocca azzurrata dal freddo i frammenti di una

lingua scomparsa di cui tutti noi cerchiamo da sempre, instancabilmente

l'alfabeto. Impareremmo di nuovo a parlare. Inventeremmo parole

nuove. Wahhch ritroverebbe il suo nome. Non tutto sarebbe perduto”.

Silvia Papi

Dietro e dentro

i meccanismi culturali

È

mio convincimento che una piena, o quantomeno adeguata, comprensione

di qualsivoglia esperienza debba tener conto dell'approccio

con la quale la viviamo. Questa considerazione vale in particolare

quando incontriamo un testo soprattutto se interessante e in

qualche misura illuminante. Nel caso specifico, mi ha indotto

a leggere I Buoni (Chiarelettere, Milano, 2014, pp. 224,

€ 14,00) una conferenza tenutasi in un'austera sala della

Cavallerizza Reale. In quell'occasione si ragionava “della

feroce retorica del Bene e della Cooperazione sociale”

a partiredal libro di Luca Rastello. È

mio convincimento che una piena, o quantomeno adeguata, comprensione

di qualsivoglia esperienza debba tener conto dell'approccio

con la quale la viviamo. Questa considerazione vale in particolare

quando incontriamo un testo soprattutto se interessante e in

qualche misura illuminante. Nel caso specifico, mi ha indotto

a leggere I Buoni (Chiarelettere, Milano, 2014, pp. 224,

€ 14,00) una conferenza tenutasi in un'austera sala della

Cavallerizza Reale. In quell'occasione si ragionava “della

feroce retorica del Bene e della Cooperazione sociale”

a partiredal libro di Luca Rastello.

Ero quindi mosso, come sovente mi capita, in primo luogo da

un interesse pratico-sensibile, dall'esigenza di conoscere meglio

l'universo della cooperazione sociale e del volontariato del

quale mi occupo, di norma, come organizzatore sindacale “irregolare”

e come militante politico.

La conferenza prima e la lettura del libro poi non mi hanno,

da questo punto di vista, certamente deluso, ma è bene

tener conto che si tratta comunque di un romanzo, a rigore di

un romanzo storico che applica puntualmente i canoni che hanno

guidato Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi e che sono stati

formalizzati da György Lucaks: le vicende immaginarie di

personaggi immaginari come strumento per una rigorosa disamina

di quadro storico-sociale minuziosamente conosciuto. Non mancano,

quindi, amori, passioni, sofferenze, avventure e vicende che

riguardano il vissuto individuale.

Detto ciò, il libro si caratterizza per la puntuale ricostruzione

della natura umana e sociale e di alcune specifiche culture

politiche di questo universo. Per un verso si descrive il mondo

del volontariato nel suo intreccio con la cooperazione sociale,

un mondo che presenta se stesso appunto come “i buoni”,

coloro che si prendono carico della sofferenza sociale, coloro

che, in una società individualista ed egoista, propongono

uno stile di vita e dei valori antagonisti all'esistente.

Da questo punto di vista si descrivono i meccanismi dello sfruttamento

della forza-lavoro, del ricatto morale con cui questo sfruttamento

è giustificato, della costruzione di un vero e proprio

universo totalitario. A questo universo moralista, cupo, autoflagellantesi

non manca per altro di interlocuzioni forti con imprenditori,

politici, banchieri “amici” secondo l'antico precetto

per il quale omnia munda mundis. Per l'altro verso si analizza

un classico caso di eterogenesi dei fini: l'ibrido prodotto

dell'incrocio fra cattolicesimo radicale e rottami del comunismo

storico novecentesco, sviluppatosi a partire dagli anni Settanta

come tentativo di costruire un altro mondo possibile nella concretezza

del fare, ha prodotto un sottomondo perfettamente funzionale

allo smantellamento del welfare, all'esternalizzazione dei servizi

sociali, al controllo caritatevole della devianza sociale.

Si potrebbe parlare dell'ennesima sconfitta della generazione

del Sessantotto, o quantomeno di quella parte di questa generazione,

e di coloro più giovani che ne hanno seguito le tracce,

che ha tentato di sottrarsi alle ferree leggi dell' economia

di mercato e, contemporaneamente, alla gestione statale e burocratica

dell' esistente.

Uno scacco, se vogliamo, dell'idea che sia possibile costruire,

dentro la società statale e mercantile, un significativo

settore, soprattuto nei servizi, realmente autogestito. Ovviamente

un'analisi approfondita di questo problema richiederebbe uno

spazio che non vi è in questa sede tantopiù se

si considera che questo tema non è centrale nel libro

di Luca Rastello; basta rilevare che, visto che i committenti

sono gli enti locali e comunque lo Stato e che i committenti

definiscono il quadro in cui si svolge la cooperazione sociale

e le risorse che ha a disposizione, sarebbe ben strano che non

tenesse sotto il proprio controllo questo campo di attività.

In realtà Rastello concentra la propria valutazione critica

soprattutto sui meccanismi culturali che sottendono alla vita

di questo mondo ed indubbiamente, se consideriamo che si ragiona

di un lavoro di cura alle persone, il disvelamento della sua

natura profonda è essenziale.

Nei fatti quindi il libro che, oltre ad essere di lettura gradevole

anche se non sempre facile, è uno strumento utile per

la critica dell' attuale struttura di dominio proprio laddove

pretende di celare la sua reale natura.

Cosimo Scarinzi

La pratica della

trasformazione sociale

Una nuova, piccola, casa editrice libertaria. Nella Svizzera

italiana. Si chiama Edizioni Les Milieux Livres e ha appena

pubblicato due volumetti: Manifesto per una alternativa

(Soazza - Svizzera, 2014, pp. 47, € 5,00) di Patric

Mignard e Riflessioni sull'individualismo. Sapere-volere-potere

di Manuel Devaldès. Del primo riproduciamo qui la postfazione

di Stefano Boni.

Per maggiori informazioni:

www.lml-edizioni.org

- lml@lml-edizioni.org

Mignard

ha una scrittura essenziale, pregevole per la limpidezza e la

capacità di sintesi, libera di citazioni e verbosità

superflue, disinteressata a dibattiti teorici e astratti, sempre

finalizzata a proporre argomentazioni serrate che, piuttosto

che a logiche formali, rispondono alla esperienza quotidiana

dei lettori. Proprio partendo dall'esperienza, l'attenzione

è volta alla questione, su cui chiunque desideri un cambiamento

sistemico si interroga con frequenza, di cosa fare in un contesto

desolante, segnato da decenni di progressiva concentrazione

del potere ed un esproprio generalizzato di sovranità

e diritti, competenze e autonomie dal corpo sociale ai potentati

politici e finanziari. Il tono che assume lo scritto di Mignard,

piuttosto che quello della disquisizione accademica, è

quello quasi profetico, comune ad altri analisti politici contemporanei

come Negri e Holloway. Mignard

ha una scrittura essenziale, pregevole per la limpidezza e la

capacità di sintesi, libera di citazioni e verbosità

superflue, disinteressata a dibattiti teorici e astratti, sempre

finalizzata a proporre argomentazioni serrate che, piuttosto

che a logiche formali, rispondono alla esperienza quotidiana

dei lettori. Proprio partendo dall'esperienza, l'attenzione

è volta alla questione, su cui chiunque desideri un cambiamento

sistemico si interroga con frequenza, di cosa fare in un contesto

desolante, segnato da decenni di progressiva concentrazione

del potere ed un esproprio generalizzato di sovranità

e diritti, competenze e autonomie dal corpo sociale ai potentati

politici e finanziari. Il tono che assume lo scritto di Mignard,

piuttosto che quello della disquisizione accademica, è

quello quasi profetico, comune ad altri analisti politici contemporanei

come Negri e Holloway.

L'opera di Mignard ha due enormi pregi: da un lato il taglio

storico di lungo periodo; dall'altro la proficua autocritica,

coerente e inflessibile. Per uscire dalle nebbie intellettuali

che ci vengono proposte dall'asservita industria dell'informazione,

abbiamo bisogno di trovare un senso in analisi storiche epocali,

riflessioni che aiutino a comprendere, oltre le apparenti urgenze

del momento, dove è indirizzato il modello che ci viene

imposto e la sorte delle resistenze che hanno cercato di opporsi.

Se i media ci propongono solo notizie che evaporano in un presente

frenetico che tende a distrarci da analisi ponderate, abbiamo

bisogno di sguardi eretici e profondi. Mignard stimola proprio

questa ricerca di senso che scardina la cacofonia imperante.

Per individuare le dinamiche che ci hanno portato all'attuale

impotenza politica e sull'orlo del collasso ecologico, si deve

uscire dal chiacchiericcio somministrato dalla retorica della

politica istituzionale e analizzare la storia contemporanea

senza aggrapparsi alle letture e agli alibi ai quali siamo assuefatti,

in grado solo di convincerci ad accettare il prossimo fallimento

o farci compiacere dei contentini ceduti dai potenti, peraltro

di questi tempi sempre più scarsi e tossici. Ci viene

offerta un'analisi senza sconti delle sconfitte nelle lotte,

delle cooptazione di partiti e sindacati rivoluzionari, degli

insuccessi delle mobilitazioni e delle corruzioni dei movimenti

contro il potere di capitale e stato. Se la schiettezza dell'analisi

è estrema, la sua lettura è condivisibile, anzi

irrinunciabile se si vuole immaginarsi un futuro in cui il protagonismo

storico sia diffuso e non concentrato nei palazzi dei potenti.

Mignard, da un lato, dice cose evidenti, dall'altro ciò

che evidente è al contempo sconvolgente. Le “lotte”

dal secondo dopoguerra in poi sono stati un susseguirsi di tentativi

fallimentari, quando in buona fede, e con il passare dei decenni,

si sono trasformati sempre più in forme di mistificazione

e di sostanziale appoggio al mantenimento dell'ordine sistemico,

come ormai reso evidente dal ruolo della maggior parte dei sindacati,

essenziali per svuotare di radicalità ed efficacia le

mobilitazioni dei lavoratori. Perseverare con le tattiche e

le strategie del Novecento è masochismo. Eppure, paradossalmente,

è proprio l'affermazione globale e incontrastata del

neoliberismo (ideologico, produttivo, massmediatico, istituzionale,

neocoloniale) che genera le condizioni non tanto della fine

del capitalismo (che continua ad accumulare profitti, investimenti,

proprietà a scapito del tessuto sociale) ma della sua

messa in crisi in termini di credenza e adesione. Nel momento

in cui la prima arma di affermazione del sistema che ci ha dominato,

il comodo consumismo, comincia a limitare la sua capacità

di diffondere l'agognato agio, si aprono inedite prospettive

per chi da sempre ha sostenuto la perversità sistemica

del dominio criptico della merce e dello stato.

È un'epoca in cui, se da un lato, la prospettiva di una

uscita dal dominio del capitale e del sistema mercantile appare

problematica come non mai, dall'altra parte, se ne stanno creando

le premesse sia per la sua irrinunciabilità (è

oggi in pericolo la nostra stessa esistenza come specie) sia

perché le menzogne che hanno contribuito ad inibire un

conflitto risolutivo appaiono, ad un numero crescente di persone

per quel che sono. Il Potere riesce sempre meno ad egemonizzare

il senso, ad offrire compromessi socialdemocratici, a produrre

merci ammalianti e riassume, quindi, la forma del controllo

e della forza bruta contro qualunque opposizione sociale.

La sfida oggi è di creare un attivismo sociale che non

sia teorico né di testimonianza. Ci sono le premesse

sociali, il disagio e la disillusione per le verità egemoniche,

che rendono le proposte radicali e anarchiche – dopo decenni

di marginalità strutturale – attraenti, sensate.

Come Mignard giustamente nota, non bastano più le manifestazioni.

Le recenti riflessioni anarchiche sul superamento del concetto

di rivoluzione appaiono quanto mai utili. Se la storia insegna

che “prendere il palazzo” rischia di generare nuove

gerarchie, spesso più brutali di quelle che sostituiscono,

allora si tratta di cercare nuove strade per svuotare le istituzioni,

evadere da prassi mercificanti, ignorare i media, interrompere

processi di delega dal tessuto sociale alle istituzioni.

Abbiamo delegato la nostra sovranità politica, ed oggi

appare evidente a molti l'inganno epocale della nozione di democrazia,

nella sua forma rappresentativa. Abbiamo delegato la stesura

delle norme sociali a politicanti senza scrupolo e ci ritroviamo

sovrastati da un sistema legislativo e burocratico sterminato,

incomprensibile, pervasivo, impenetrabile. Abbiamo delegato

la capacità tecnica a multinazionali e ora siamo umanità

priva di competenze tecniche direttamente applicabili, dipendenti

dai loro prodotti e servizi. Abbiamo delegato la salvaguardia

dei nostri territori, con risultati drammatici per fauna, flora

e per la stessa salute umana. Abbiamo delegato la produzione

di alimenti, siamo praticamente costretti al cibo industriale

e malsano dei supermercati. Abbiamo delegato l'educazione dei

nostri figli e delle nostre figlie a istituzioni che più

di formarli si preoccupano di disciplinarli.

La lista delle deleghe potrebbe proseguire: ce ne sono innumerevoli.

Per chi oggi sente le deleghe come una mortificazione della

sua creatività, un'amputazione della sua socialità,

una minaccia per la sua salute, una prevaricazione delle sue

libertà, un'offesa alla sua dignità, l'uscita

dai meccanismi di affidamento alle istituzioni che ci governano

è problematica. L'aspettativa di un processo di riforma

che parta dalle istituzioni stesse appare, oggi più che

mai, illusoria: ormai i potentati costituiscono un blocco omogeneo,

coordinato a livello globale che lascia scarsissimo spazio di

manovra ai singoli governi. La prospettiva di una insurrezione,

oltre che remota, appare con l'attuale configurazione del tessuto

sociale, a forte rischio di derive neo-autoritarie: una sollevazione

popolare oggi assumerebbe verosimilmente toni razzisti e l'esaltazione

di leader carismatici. La strada che appare più plausibile,

in questa fase storica, è una paziente trasformazione

culturale che limiti le deleghe e restituisca protagonismo e

sovranità al tessuto sociale. La distanza tra ciò

che desideriamo e ciò che abbiamo oggi sotto gli occhi

è grande; è quindi lungo il sentiero da percorrere

per arrivarci. Non ci sono scorciatoie: un cambiamento culturale

non si ottiene vincendo elezioni, conquistando il palazzo militarmente,

fondando un nuovo partito o elaborando una nuova teoria politica.

Si fa insieme e si fa nel quotidiano. Si tratta di innestare

i principi libertari dove ci conducono le nostre esistenze,

seminando processi autogestionari nelle imprevedibili trasformazioni

che segnano le società europee in questa fase prolungata

di stagnazione e recessione.

Mignard arriva al suo Manifesto per una alternativa partendo

dalle sue conoscenze storiche ma l'antropologia indica le medesime

dinamiche: i cambiamenti epocali sono mutazioni culturali; impiegano

più generazioni a concretizzarsi; generano prassi di

vita nel loro insieme innovative; investono ogni ambito del

vissuto. Non si tratta di produrre un Uomo Nuovo ma una nuova

cultura, una nuova organizzazione della vita. Una trasformazione

culturale epocale significa fortificare esistenze che si liberano

dalla delega non come critica teorica ma come prassi quotidiana.

È difficile immaginarsi trasformazioni radicali in grado

di dissolvere le istituzioni se la società si trova a

dipendere da queste per infiniti aspetti, dalla banca al supermercato,

dal telefonino ai combustibili, dal salario alle pensioni, dalla

farmacia alla polizia, dagli alimenti alla scuola. Pare sensato

ritenere che solo una forza sociale che ha riacquistato autonomia,

che si è rimpossessata della gestione di diversi aspetti

della propria pratica quotidiana, possa sviluppare il desiderio

e trovare l'energia per sovvertire l'attuale configurazione

dei poteri. Finché sono attive, come è il caso

ora, dipendenze molteplici che ci vincolano al sistema, siamo

ricattabili. Finché siamo ricattabili, la lotta assumerà

tendenzialmente toni riformisti: non ci si augura il collasso

di un sistema senza il quale crollerebbe l'insieme dei nostri

riferimenti operativi. Una delle ragioni della impotenza delle

lotte contemporanee è proprio la loro fragilità

in termini di indipendenza dalla mega-macchina.

Per minimizzare progressivamente i processi di delega è

quindi importante lavorare sulle nostre esistenze, intese come

tracce, minime ma significative, deboli ma continue, che lasciamo

nella storia, impronte in grado di contribuire, assieme a quelle

di altri, a direzione processi sociali più ampi, a generare

alternative concrete. Ogni nostro voto o assemblea, ogni conformismo

o ribellione, ogni compera o dono, ogni merce o auto-produzione,

sono minuti contributi all'orientamento complessivo che prende

il corpo sociale.

Lavorare sulla prassi ha una serie di vantaggi. Il cambiamento

auspicato è sí più lontano nel tempo, rispetto

ad una prospettiva rivoluzionaria, ma al contempo più

accessibile a tutti e più inclusivo: non a caso l'idea

di un protagonismo diffuso e variegato, costituente della nozione

di rivoluzione sociale, è parte di ideali anarchici consolidati

da più secoli. L'anarchia messa in pratica permette la

sperimentazione, ovvero la verifica dei principi politici e

morali rivendicati, nella loro concretizzazione quotidiana.

La prassi, rispetto alla elaborazione astratta, richiede infiniti

aggiustamenti e ricalibrature, che non sono sconfitte ma costruzioni

di consapevolezza e aggiornamenti indispensabili rispetto al

contesto del tutto peculiare in cui ci muoviamo oggi.

L'uscita dalla delega nella quotidianità, inoltre, contribuisce

a generare ibridazioni, relazioni di affinità e alleanze

nel fare che sono il canale di diffusione più diretto

e coerente della prassi libertaria. La diffusione dell'autogestione,

come specifica Mignard, richiede non solo autonomia gestionale

(anche le aziende capitalistiche sono in un certo senso autogestite)

ma la distribuzione egualitaria del potere decisionale e l'accesso

inclusivo agli strumenti produttivi. La strategia consiste nell'innestare

modalità libertarie in tutte le esperienze che escono

dal connubio ormai sempre più indistinguibile di stato

e capitale, generare quella rete di solidarietà e scambi

indispensabile per il funzionamento dell'autogestione. In Italia,

dopo decenni di lotte difensive, scontri ideologici, faide intestine,

inizia a vedersi un nuovo interesse diffuso per le pratiche

libertarie. È evidente nelle modalità di organizzazione

di molte delle mobilitazioni pubbliche degli ultimi anni ma

anche, forse soprattutto, come ricerca di uscita dalle deleghe

portata avanti da gruppi e singoli che non vengono, per lo più,

da una formazione teorica e intellettuale anarchica. Ogni stretta

antisociale dei poteri allineati di stato e capitale, impegnati

nel taglio ai servizi pubblici e nell'aumento di tasse, norme

e burocrazia, produce risposte autogestite, per ora incipienti

e fragili ma con notevoli prospettive di attrazione di settori

sociali. È il caso di accennare ad un paio di fermenti

che il tessuto sociale italiano ha cominciato ad esprimere in

modo significativo: la filiera alimentare e le proposte in ambito

educativo.

Per quanto riguarda la circolazione di cibo al di fuori della

mercificazione egemonica (industria agroalimentare-supermercato),

a partire dal nuovo millennio si sono moltiplicati esponenzialmente

i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS). Sono costituiti da gruppi

di consumatori che entrano in un rapporto con piccoli produttori

e, nelle loro espressioni più coerenti e convincenti,

ri-localizzano la filiera produttori-consumatori, saltando tutti

i mediatori della distribuzione mercificata; intendono la tracciabilità

non come etichetta ma come rapporti di fiducia tra persone che

si conoscono; inventano propri processi di certificazione dei

beni; coniugano il rapporto commerciale con criteri solidali

ed ecologici. In alcuni casi consentono la circolazione di prodotti

di contadini, allevatori, pastori, apicoltori, raccoglitori

di frutta che producono al di fuori delle normative statali

e dei requisiti fiscali, permettendo forme di autogestione rurale

illegale. La forma più coerente e radicale di questo

movimento che salda ruralità solidale e classi medie

urbane è Genuino Clandestino e Terra Bene Comune, movimenti

in rapida espansione.

Federano informalmente gruppi locali che scelgono di sottrarsi

dalle imposizione burocratiche, dalle regolamentazioni insensate,

dal gioco fiscale generando, oltre ad una partecipata rete nazionale,

una autocertificazione che rivendica la clandestinità

dei prodotti, proprio come premessa indispensabile della loro

genuinità. Una conseguenza di questa nuova ondata di

attivismo contadino è il superamento della legislazione

astratta e insensata del biologico, un movimento che era nato

dal tessuto sociale ma ormai completamente legalizzato, istituzionalizzato

e mercificato. Si scegli di insediare mercatini e proporre pranzi

e cene sociali nelle piazze delle metropoli così come

in piccoli paesi. Se alcuni GAS iniziano ad essere cooptati

dalle istituzioni che propongono leggi e facilitazioni, dall'altra

altri non rinunciano a forme integrali di autogestione. Queste

modalità di ripensare il nesso tra produttori rurali

e acquirenti cittadini sono interessanti perché nascono

spontaneamente dal tessuto sociale; perché i gruppi sono

autonomi, privi di una direzione centralizzata; perché

generano relazioni nel rispondere ad esigenze concrete; perché

si fondano sull'idea della responsabilità piuttosto che

della delega; perché funzionano.

L'altro ambito in cui si stanno rafforzando dinamiche interessanti

è l'uscita dalla istituzione scolastica. La qualità

della istruzione pubblica, nonostante l'impegno e la dedizione

di tanti insegnanti, è in caduta libera in seguito al

taglio dei finanziamenti pubblici, a programmi scolastici sempre

più competitivi (fin dalle elementari) e all'aumento

della burocrazia ministeriale (ad esempio, le prove Invalsi).

È stata mortificata l'offerta alimentare (in seguito

alla chiusura di molte mense scolastiche), aumentato sensibilmente

il numero di bambini sotto la responsabilità di una singola

maestra, introdotto un uso (a volte massiccio) della televisione,

minimizzate le ore di gioco all'aperto e le attività

creative. La pervasiva paranoia legale ha raggiunto livelli

tali da impedire di portare torte fatte a casa a scuola per

festeggiare i compleanni. In questo contesto, si sviluppa un'uscita

sempre più cospicua dalla istruzione pubblica (la cui

attrattiva principale per molti utenti non è più

la qualità ma i costi contenuti) verso percorsi formativi

emancipati dai finanziamenti pubblici e quindi anche dalle direttive

e limitazioni statali.

Con diverse ispirazioni (scuola familiare, libertaria, Steineriana,

Montessori) si creano piccole comunità di insegnanti-genitori-alunni

libere di elaborare e sperimentare un proprio percorso formativo

non fondato sulla delega ma sulla partecipazione. In genere

sono esperienze che stabiliscono un rapporto tra docenti e studenti

che permette un'attenzione personalizzata e previene la massificazione.

I programmi sono creativi, variegati e improntati alla sperimentazione

diretta in chiaro contrasto con la rigidità, monotonia

e autoritarismo della didattica pubblica. La formazione prevede,

soprattutto per i più piccoli, numerose ore all'aria

aperta. Si cercano interazioni con le competenze sociali e artistiche

presenti nel territorio circostante. Si valorizza l'irriducibile

singolarità dei bambini. Si torna a cucinare autonomamente,

a volte con alimenti forniti dai genitori. Insomma, tutta un'altra

scuola fondata sul rifiuto della delega e sulla costruzione

dal basso di alternative operative.

La pratica di ciò che si desidera spesso assume carattere

sistemico nel senso che la ricerca di modalità che travalichino

la delega, implicita nell'offerta egemonica che pare ormai unica

opzione possibile, riguarda diversi campi. Questo rifiuto complessivo

del cammino già tracciato per noi, costituisce esistenze

singolari e collettive che effettivamente riescono a evadere,

in parte contenuta ma non irrisoria, processi di delega che

a molti appaiono indispensabili. L'alternativa intesa come prassi,

inoltre, ha la grande potenzialità di essere un canale

di costruzione di affinità politica che non richiede

adesioni ideologiche e quindi rafforza una disponibilità

ad accogliere e includere soggettività variegate che

raramente le iniziative più teoriche raccolgono. È

una politica che non può essere accusata di essere solamente

“contro” il sistema: ciò che rivendica, è

ciò che porta avanti nella prassi quotidiana. L'alternativa

è già presente, efficiente e funzionante e i principi

libertari su cui si basa risultano evidenti nell'azione. È

una modalità di trasformazione sistemica che risulta

accessibile a settori insospettabili del corpo sociale, perché

intesa come impegno a costruire praticamente alternative che

siano portatrici di nuovi principi e, per la loro stessa esistenza,

sabotatrici della modalità egemonica.

L'auspicio di Mignard è che questo testo sia un contributo

ad un processo di trasformazione epocale. Me lo auguro anch'io.

Si tratta di smettere di delegare anche i sogni di trasformazione

ma portarli avanti nella nostra quotidianità. Non c'è

progetto più ambizioso, non c'è progetto più

accessibile di quello che vede il conflitto politico iscritto

nelle nostre stesse esistenze.

Stefano Boni

Uranio impoverito

a teatro

Le storture della guerra si sono spinte, in anni recenti, fino

al nostro sistema linguistico: chiamare bombardamenti, soprusi

e morti con termini quali missioni di pace, missioni internazionali

o missioni umanitarie, oltre a essere un fallace toccasana per

la coscienza, mostra una grande padronanza nell'uso delle figure

retoriche, le quali però, quando non sono usate a fini

letterari o poetici, propongono solo una visione deformata e

pericolosa della realtà.

Miles gloriosus... ovvero: morire d'uranio impoverito

di Antonello Taurino prende spunto proprio dalle “missioni

di pace” degli anni '90 in Kosovo e Bosnia per indagare

un lascito della guerra che torna a casa con i reduci per poi

colpirli, una volta dispersi nello spazio e nel tempo: la morte

per uranio impoverito. Una microstoria lontana dai riflettori

perché orfana dei crismi che servono a un evento per

farsi mediatico e quindi guadagnarsi la ribalta del grande pubblico:

l'immediatezza e la violenza. Ma anche le morti per uranio impoverito

se non fosse stato per Striscia la Notizia, ribattezzata TAR:

Tribunale Antonio Ricci, non avrebbero mai goduto di alcuna

attenzione: uno spaccato che fa riflettere sui modi di condurre

le narrazioni più scomode in Italia e sulle modalità

di ricezione dell'opinione pubblica: pigre e ormai inermi di

fronte a qualsiasi cosa.

In scena, Taurino e Orazio Attanasio, che cura anche le musiche,

sono due giovinastri sospesi tra la necessità di sbarcare

il lunario e la voglia di fare uno spettacolo impegnato e utile.

I nostri, nel destreggiarsi tra un'offerta di lavoro in nero

e il pigliatutto Marco Paolini, che non ha lasciato più

nessun argomento d'inchiesta libero da trattare, ma nei cui

confronti si percepisce un omaggio, menano fendenti verso il

pubblico snocciolando numeri, lettere anonime, documenti e imbarazzi

del governo italiano. I pugni sono ricoperti dal dolce guanto

del sorriso; gli spettatori sembrano poter reggere l'urto, ma

alla fine sono rintronati e con una maggiore consapevolezza

e indignazione rispetto a quando erano entrati in sala.

Se la leggerezza dell'uranio impoverito è insostenibile

perché uccide, la leggerezza di una divulgazione puntuale,

comprensibile e non pedante sostiene la nostra capacità

di discernere e pensare.

Matteo Pedrazzini

Le donne della resistenza

nel Piacentino

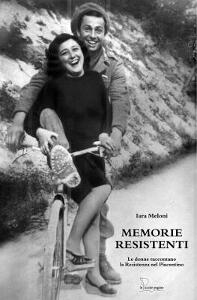

È uscito per le edizioni Le Piccole Pagine il libro

di Iara Meloni Memorie resistenti. Le donne raccontano

la resistenza nel piacentino (edizioni Le Piccole Pagine,

Calendasio - Pc, 2014, pp. 235, € 18,00) di cui

pubblichiamo la prefazione di Daniella Gagliani.

Questo

è un libro che parla della Resistenza, ma è un

libro che parla anche delle resistenze successive al 1945 messe

in campo – si può dire – nello spirito della

Resistenza. Questo

è un libro che parla della Resistenza, ma è un

libro che parla anche delle resistenze successive al 1945 messe

in campo – si può dire – nello spirito della

Resistenza.

La mia osservazione dovrebbe essere conclusiva e, invece, con

essa ho preferito aprire questa nota per evidenziare da subito

l'importanza del lavoro di Iara Meloni.

Centrale è la Resistenza, quella del 1943-1945, contro

il nazifascismo e nel libro se ne parla dalla prospettiva delle

donne, una prospettiva che, non solo ridà corpo e voce

a soggetti per lungo tempo dimenticati o trascurati, quelli

femminili appunto, ma consente anche di rivisitare la Resistenza

– la Resistenza tout court – e di leggerla

come un «evento», insieme normale ed eccezionale,

che ebbe per protagonisti uomini e donne comuni, i quali seppero

opporsi a un potere che praticava ed esaltava l'odio, la discriminazione,

la sopraffazione, la guerra. Perché il fascismo, anche

quello italiano, non dimentichiamolo, aveva fatto dell'odio,

della discriminazione, della sopraffazione, della guerra un

proprio fondamento etico. Opporsi al fascismo significava dunque

opporsi all'odio, alla discriminazione, alla sopraffazione,

alla guerra che, negli anni 1943-1945, si inscrivevano nella

guerra totale e si sostanziavano nella distruzione di uomini

e di cose, e in una crescente brutalizzazione umana. Resistere

significava aprire la strada a un mondo ri-umanizzato di pace

e di ricostruzione solidale e, per molti uomini e donne, anche

di liberi ed eguali.

La prospettiva femminile mostra che la Resistenza fu essenzialmente

un fenomeno politico prima che militare, come Lidia Menapace

e Marisa Ombra hanno da tempo sottolineato. Ridurre la Resistenza

a fenomeno militare ha comportato e comporta una sua sottovalutazione

e, perfino, una mistificazione, perché per la maggior

parte dei resistenti, uomini compresi, la Resistenza fu una

«guerra alla guerra», anche se paradossalmente combattuta

con le armi. Il fascismo era il regno della guerra, non la Resistenza

che gli si opponeva. Non sarebbe altresì comprensibile

l'art. 11 della nostra Costituzione che recita: «L'Italia

ripudia la guerra».

Che per alcuni decenni l'immagine della Resistenza sia stata

identificata con il partigiano in armi deve farci riflettere.

È un fatto che meriterebbe un'analisi particolare, specialmente

per comprendere come un grande fenomeno politico e sociale abbia

potuto essere circoscritto e limitato a un suo aspetto, non

irrilevante, intendiamoci, ma comunque non costitutivo. Le armi

nella Resistenza rappresentarono uno strumento per concludere

al più presto la guerra, non un fine in sé. Al

cuore della Resistenza c'era la volontà di chiudere con

la guerra e con il regno della guerra, emblemi del fascismo.

E in questo consiste il carattere essenzialmente politico della

Resistenza e, insieme, il suo tratto periodizzante nella storia

d'Italia (e, se vogliamo, anche d'Europa).

Giustamente Iara Meloni ha indicato, come centrale per esprimere

la Resistenza delle donne, la «Resistenza civile»,

che, grazie agli studi di Anna Bravo, fa ora parte del nostro

corredo storiografico come categoria di grande spessore. Le

donne di cui Iara Meloni ha raccolto la testimonianza sono,

con specificità diverse, con consapevolezze diverse,

con impegno diverso, tutte inseribili nella Resistenza civile.

E sono tutte resistenti, perché con le forze che avevano

a disposizione hanno dato quanto potevano per chiudere con la

guerra e con il regno della guerra. Senza di loro la Resistenza

sarebbe stata un'altra cosa, forse non ci sarebbe nemmeno stata.

Il loro sguardo su se stesse e sul contesto di quei mesi mette

in luce aspetti che lo sguardo puntato sulle formazioni armate

e le loro azioni non riusciva a mettere in luce. Sono aspetti

che ci introducono a considerare gli eventi in una prospettiva

non eroica, antieroica anzi, in quanto le donne parlano di sé

e anche degli altri come persone normali, non eccezionali. Persone

normali inserite in un contesto eccezionale. Ed è proprio

la «normalità» a consentire di stabilire

un legame con noi oggi, noi di generazioni diverse, ma tutti

«normali», sia che siamo uomini sia che siamo donne,

di sessanta, quaranta, venti e perfino quindici anni.

Lo sguardo femminile, che in epoca di ideologismi poteva essere

giudicato come insignificante (mentre noi sappiamo che non lo

è), non indugia sulle entità astratte, si concentra

sui corpi e riesce pertanto a distinguere le differenze e le

similitudini, sapendo afferrare le peculiarità di ognuno

e rilevarne anche le debolezze, le sofferenze, le paure perché

sono condizioni proprie dell'essere umano. Da qui il loro parlare

di sé e degli altri come esseri umani; da qui la possibilità

di stabilire relazioni con noi, di generazioni diverse, ma sempre

esseri umani. Direi che è la condizione umana a diventare

centrale nel racconto.

Purtroppo, a distanza di settant'anni, molte delle protagoniste

sono morte e alcune non sono più in grado di trasmettere

la loro testimonianza. Non è più possibile scrivere

una storia orale della Resistenza femminile nelle sue più

varie articolazioni. Ma è importante che delle superstiti

si sia voluto raccogliere la testimonianza, perché in

una storia corale quale fu quella della Resistenza è

attraverso le diverse storie di vita – e i tanti episodi

particolari che ognuna può narrare – che possono

emergere la ricchezza, la complessità e anche la semplicità

di quel movimento e, insieme, i suoi momenti di forza e quelli

di debolezza, le difficoltà, anche le tragedie, accanto

al coraggio morale per farvi fronte. Resistere significò

anche capacità di continuare a resistere e, dunque,

richiese tenacia, fermezza, perseveranza al fine di non subire

l'oppressione e di uscire da quel tunnel di morte per vedere

finalmente la luce in un mondo rinnovato.

Prezioso è dunque il lavoro di Iara Meloni, che con grande

sensibilità riesce a restituirci uno spaccato della Resistenza

facendo parlare le protagoniste, inserendole nel contesto di

quei mesi e al contempo ricostruendo un nuovo e più articolato

contesto sia riguardo alla stessa Resistenza sia al periodo

più generale che quelle vite hanno attraversato. Così

si aprono squarci anche sulla società fascista, sul dopoguerra

e sui decenni successivi fino a oggi.

La storia delle donne della Resistenza è una storia di

rimozioni e di silenzi, ma è anche una storia di ripresa

della parola, davanti a una nuova generazione che vuole sapere

e ha capacità di ascolto.

Ero partita con l'osservazione che questo libro parla della

Resistenza del 1943-1945 ma parla anche delle resistenze successive

al 1945. Se a metà degli anni Sessanta si assiste a un

tentativo di valorizzare l'esperienza femminile nella Resistenza,

è solo un decennio dopo che quell'esperienza viene rivendicata

addossando la responsabilità del silenzio sulle donne

ai loro stessi compagni, che le avevano rese irrilevanti ponendo

se stessi sul proscenio. Significativamente si intitolava La

Resistenza taciuta il libro curato da Anna Maria Bruzzone

e Rachele Farina che raccoglieva dodici testimonianze di partigiane

piemontesi (e che uscì nel 1976).

Ora, nel nuovo secolo, le donne della Resistenza non sono più

avvolte dal silenzio, ci dice Iara Meloni. Anche in provincia

di Piacenza, territorio ad «alta densità partigiana»

ma che non aveva conosciuto uno sviluppo di analisi sulla presenza

femminile, sono stati avviati e portati a termine negli anni

Duemila progetti di ricerca, di didattica e di divulgazione

centrati sull'argomento. Un'operazione culturale di grande rilevanza,

che ha consentito il riannodarsi del filo tra le generazioni.

La retorica della Resistenza, da un lato, la delegittimazione

della Resistenza in atto dagli anni Ottanta, dall'altro, stavano

congiurando a rendere trascurabile quel movimento, a espungerlo

dalla nostra storia. Le resistenze dei resistenti e delle resistenti

e soprattutto le resistenze di chi è nato e nata dopo

hanno consentito che il significato della Resistenza non andasse

perduto: fili più esili agli inizi, fili più robusti

successivamente, grazie a quell'«educazione alla memoria»

che congiunge le generazioni, instaura nuovi legami comunitari

e permette una nuova prospettiva sul mondo, mentre risarcisce

le donne della Resistenza sottraendole al silenzio e alla solitudine

che le avevano attorniate per tanti e tanti anni, e rendendole

altresì consapevoli del valore del loro ruolo nel 1943-1945.

Anche di questo parla questo libro, un libro ricco, complesso,

importante che, per di più, costituisce un tassello,

e non piccolo, di quell'educazione alla memoria che si inscrive

nella cultura della Resistenza.

C'è da apprendere, c'è da riflettere. Specialmente

sul domani, quando non ci saranno più i protagonisti

a testimoniare.

Il libro di Iara Meloni offre un contributo anche in questa

direzione.

Daniella Gagliani

Scivolamento

sociale

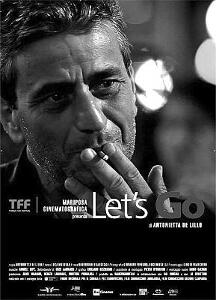

verso gli inferiPresentato a Napoli, Let's go (Mariposa Cinematografica,

2014, 55 min.) è, in ordine di tempo, l'ultimo docu-ritratto

della regista Antonietta De Lillo e racconta la caduta agli

inferi di un esodato speciale: il fotografo e regista Luca Musella.

“Se fossi rimasto borghese mi sarei suicidato”.

Le parole del fotoreporter Musella nel docu-ritratto di Antonietta

De Lillo sono quasi il testamento di come una vita possa andare

in rovina e ritrovare (nella stessa rovina) un'ancora di salvataggio.

Musella, attraverso la diretta testimonianza e un suo testo-lettera

(ma la voce è dell'attore Roberto Di Francesco), affronta

un viaggio dalla sua Napoli a Milano, città dove attualmente

vive, narrando come da fotoreporter di successo (ha lavorato

per L'espresso, Agenzia Grazia Neri, Contrasto) e scrittore

e regista stimato (è suo un bel documentario di qualche

anno fa su Giorgio Bocca) sia passato ad una condizione di assoluta

precarietà. La sua è la parabola di un “esodato

professionalmente ed emotivamente” che ha perso tutto,

ma non certamente la dignità e la tenacia per provare

la risalita. Una storia di solitudine e disagio dove Musella

è portavoce di una condizione che non appartiene solo

a lui, ma che affligge tanta umanità di ogni parte del

mondo. Presentato al Cinema Astra di Napoli (dopo l'anteprima

all'ultimo Festival di Torino), Let's go è uno

di quei docu-ritratti con cui Antonietta De Lillo - come dimostrano

anche i suoi due precedenti lavori sulla poetessa Alda Merini

- è diventata una vera esperta del genere: la sua macchina

da presa avvicina una persona e la lascia libera di raccontarsi

senza interferenze anche per scoprire una linea oltre confine.

Infatti, il lavoro della De Lillo nasce sì per narrare

lo scivolamento sociale di Luca Musella, ma pure per mettere

allo scoperto un lato debole della società: l'incapacità

della collettività a sostenere chi si trova a vivere

in uno stato di disagio. Prodotto da Marechiarofilm insieme

a Rai Cinema, musicato da Daniele Sepe e fotografato da Giovanni

Piperno, Let's go è uno sguardo per nulla indiscreto

in un dramma personale che, sorprendendo, lascia sulla sua scia

semi di commovente fiducia.

Mimmo Mastrangelo

Fatta l'Italia,

schediamo gli italiani

Il

libro di Andrea Dilemmi, Schedare gli italiani. Polizia e

sorveglianza del dissenso politico: Verona 1894-1963 (Cierre,

Sommacampagna – Vr, 2013, pp. 560, € 24,00) prende

in esame i documenti prodotti dalla polizia per sorvegliare

gli oppositori politici da fine Ottocento ai primi anni Sessanta

del Novecento, e li utilizza come fonte per studiare non gli

oppositori ma gli apparati di controllo. Il Casellario politico

centrale, istituito presso il Ministero degli Interni da Crispi

nel 1894 arriva ai primi anni Sessanta, ma nello stesso arco

di tempo ogni questura italiana ebbe il proprio casellario provinciale:

Dilemmi prende in esame quello di Verona. La serie archivistica

oggetto della ricerca è formata dai fascicoli degli individui

“radiati” (cioè di quelli per cui si disponeva

la fine della sorveglianza), e quindi è il risultato

di uno scarto effettuato verso la fine del funzionamento dello

schedario stesso: tuttavia, con le avvertenze di cui l'autore

è consapevole, è sufficientemente ampio e rappresentativo

per un'analisi della sorveglianza politica esercitata dalla

polizia. Il

libro di Andrea Dilemmi, Schedare gli italiani. Polizia e

sorveglianza del dissenso politico: Verona 1894-1963 (Cierre,

Sommacampagna – Vr, 2013, pp. 560, € 24,00) prende

in esame i documenti prodotti dalla polizia per sorvegliare

gli oppositori politici da fine Ottocento ai primi anni Sessanta

del Novecento, e li utilizza come fonte per studiare non gli

oppositori ma gli apparati di controllo. Il Casellario politico

centrale, istituito presso il Ministero degli Interni da Crispi

nel 1894 arriva ai primi anni Sessanta, ma nello stesso arco

di tempo ogni questura italiana ebbe il proprio casellario provinciale:

Dilemmi prende in esame quello di Verona. La serie archivistica

oggetto della ricerca è formata dai fascicoli degli individui

“radiati” (cioè di quelli per cui si disponeva

la fine della sorveglianza), e quindi è il risultato

di uno scarto effettuato verso la fine del funzionamento dello

schedario stesso: tuttavia, con le avvertenze di cui l'autore

è consapevole, è sufficientemente ampio e rappresentativo

per un'analisi della sorveglianza politica esercitata dalla

polizia.

La prima figura di poliziotto che viene presentato è

Ernesto Carusi, che a poco meno di trent'anni arrivò

nel 1888 da Salerno a Verona, dove rimase fino a quando diventò

questore, proprio agli inizi del regime fascista. La sua “capacità

di dialogare con gli esponenti socialisti e con i responsabili

del sindacato, di promuovere mediazioni, di prevenire e depotenziare

le tensioni senza dover necessariamente fare uso della forza”

(pp. 109-110) ne fa un modello di “poliziotto giolittiano”,

in sintonia cioè con le direttive del sistema di governo

di allora in tema di gestione dell'ordine pubblico. Il clima

del primo dopoguerra, segnato dalla violenza fascista e da conflitti

sociali molto aspri, mette fuori gioco ogni tentativo di mediazione,

tanto che nell'estate 1922 Carusi chiede un congedo per malattia,

per andare in pensione pochi mesi dopo, quando a Roma si è

instaurato il nuovo governo Mussolini.

La seconda figura è il commissario politico Primo Palazzi,

di Narni, che arriva a Verona nel 1926 all'età di quarantaquattro

anni. Esempio di poliziotto fascista (anche in questo caso,

non tanto per le sue convinzioni personali quanto per il modo

di agire in sintonia con il clima dittatoriale e le direttive

del regime), Palazzi comincia con il dirigere la squadra politica

della Questura, mettendo in piedi una rete di confidenti e fiduciari

e adoperandosi a scoprire associazioni di oppositori politici

(a volte fabbricando prove o esagerando l'importanza delle scoperte).

Esempio di “cacciatore di antifascisti” (p. 186),

dopo la caduta del regime il 25 luglio 1943 Palazzi chiede un

periodo di riposo presentando una prescrizione del suo medico:

una prassi non nuova per i funzionari di polizia, come abbiamo

visto per Carusi, nei periodi di forte instabilità politica.

Grazie all'assenza dalla scena nel periodo della RSI, Palazzi

ritorna in servizio dopo la Liberazione, diventando questore

di prima classe nel 1946 (con la Repubblica), per andare in

pensione l'anno dopo, suscitando il “vivo rincrescimento”

di DC, PSI e PCI per la cessazione dal servizio di un uomo di

“elevato senso del dovere” (p. 212).

A Liberazione avvenuta si forma per un breve periodo, anche

a Verona, un corpo speciale di polizia formato da ex partigiani,

mentre viene costituita una Corte di Assise straordinaria per

individuare e perseguire i fascisti colpevoli di crimini. In

questo periodo, tra il 1945 e il 1947, quasi tutti i nuovi fascicoli

aperti nel casellario politico riguardano fascisti, “caso

unico nella storia del dispositivo” (p. 268). Ma questa

fase si esaurisce già nei primi mesi del 1946, per chiudersi

in seguito all'amnistia concessa da Togliatti, allora ministro,

nel giugno di quell'anno. Nel frattempo il personale di polizia

rimane invariato: “Sciolta la polizia partigiana, viene

riattivata la tradizionale catena di comando e si modificano

nuovamente gli obiettivi della sorveglianza” (p. 270).

Dopo aver ripercorso le vicende in ordine cronologico, il libro

analizza nella seconda parte “il dispositivo della sorveglianza

[...] nei suoi diversi aspetti” (p. 273): uffici, struttura,

organici, attività e competenze della questura di Verona.

Risulta così che i due terzi dei fascicoli vengono aperti

durante il ventennio fascista, con un picco nel 1925, anno “spartiacque

tra una sorveglianza individualizzata ed episodica e una, invece,

sistematica e costante” (p. 310). L'altro picco numerico

di apertura dei fascicoli si registra nel 1945, questa volta

a carico di fascisti, ma, come si è detto, il fenomeno

si esaurisce subito. I fascicoli durano in media ciascuno 25

anni: in pratica seguono l'individuo fino ai 45-50 anni, ma

in alcuni casi di più (pp. 313-314). A iniziare la sorveglianza

sono gli apparati dello Stato: questure, stazioni di carabinieri,

comandi militari, uffici addetti alla censura postale (l'intercettazione

delle lettere durante il fascismo è “uno strumento

quotidiano”, p. 344); durante il fascismo si aggiungono,

oltre alle articolazioni del partito fascista, anche singoli

cittadini, all'opera soprattutto nei luoghi di lavoro e del

tempo libero, quando la delazione, a volte per rancori o vendette

personali, diventa “uno strumento cardine di controllo

sociale” (p. 503). Da una sorveglianza “circoscritta

a un numero relativamente ristretto di soggetti ritenuti e pericolosi”

all'inizio del Novecento, si passa così, con il fascismo,

a una sorveglianza che riguarda “tendenzialmente, l'intera

società” (p. 394). All'interno di queste pratiche

di controllo totale dell'intero corpo sociale, Dilemmi ricorda

che fu il regime fascista, nel 1926, a rendere obbligatoria

la carta d'identità per le persone sospette e pericolose,

e a estendere poi l'obbligo a tutti con il Testo unico di pubblica

sicurezza nel 1931 (p. 357).

La terza parte del libro riguarda i sorvegliati. Sono quasi

tutti uomini: secondo la polizia, “le donne non solo non

si occupano di politica, ma non sono nemmeno in grado di farlo”

(p. 398). Quanto alle idee politiche, fino al 1924 i sorvegliati

sono anarchici e in misura minore socialisti; dal 1925 sono

soprattutto comunisti (”comunista” diventa “quasi

sinonimo di sovversivo”, p. 489), che nei primi decenni

dell'Italia repubblicana costituiscono il gruppo più

sorvegliato.

Merito del libro è di confermare, grazie a un'indagine

minuziosa, la continuità degli apparati statali e delle

pratiche di controllo di polizia in Italia dall'Unità

alla Repubblica. Altra continuità, questa volta di lunga

durata, si può cogliere nel permanere di alcuni caratteri

del profilo del “sovversivo”: la polizia continua

infatti ad andare a caccia del vecchio “untore”,

che però a differenza di quello seicentesco diffonde

nella società non più il germe della peste ma

quello della protesta e della ribellione (p. 533). La polizia

politica inoltre – e questo emerge bene nel libro –

mantiene un residuo del vecchio ruolo di mediazione volto a

disciplinare la società, grazie alla segretezza del suo

comportamento (che i documenti non registrano, al pari della

violenza esercitata, che si può solo intuire). Anche

in un “contesto tendenzialmente totalitario” la

polizia può infatti offrire al sovversivo “una

riconciliazione con lo Stato, a condizione che abbandoni ogni

velleità di dissenso e abbracci, pubblicamente, la causa

fascista” (p. 504), e più in generale, si capisce,

il comportamento di buon cittadino. Tutto questo è riassunto

con efficacia nel titolo del libro Schedare gli italiani,

che suggerisce una nuova versione del celebre detto risorgimentale:

“Fatta l'Italia, bisogna schedare gli italiani”.

Piero Brunello

Non un eroe,

ma un essere umano

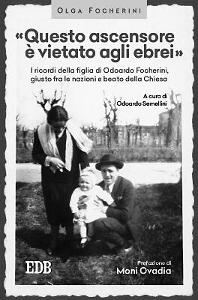

Leggendo

il Libro di Olga Focherini Questo ascensore è vietato

agli ebrei (Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015, pp. 144,

€ 12,00) in cui racconta la breve e tragica vita del padre

Odoardo, che si adoperò con tutte le forze per salvare

ebrei nel periodo della repubblica di Salò e dell'occupazione

nazista del nostro paese, ho compreso che Odoardo, che talora

nelle lettere dalla prigionia si firmava Odo, era un uomo normale,

non un eroe, non un eletto, ma un uomo innamorato della moglie

e che adorava i suoi figli. Odoardo trovò normale rischiare

la propria vita e accettare il martirio fino alla morte che

gli derivò dall'impegno, dall'attivismo, testimoniando

che l'urgenza di tendere la mano al più debole, all'oppresso,

in sostanza, al prossimo perseguitato, non insorge da uno stato

di eccezionalità, ma piuttosto da un impulso di insopprimibile

umanità. Leggendo

il Libro di Olga Focherini Questo ascensore è vietato

agli ebrei (Edizioni Dehoniane, Bologna, 2015, pp. 144,

€ 12,00) in cui racconta la breve e tragica vita del padre

Odoardo, che si adoperò con tutte le forze per salvare

ebrei nel periodo della repubblica di Salò e dell'occupazione

nazista del nostro paese, ho compreso che Odoardo, che talora

nelle lettere dalla prigionia si firmava Odo, era un uomo normale,

non un eroe, non un eletto, ma un uomo innamorato della moglie

e che adorava i suoi figli. Odoardo trovò normale rischiare

la propria vita e accettare il martirio fino alla morte che

gli derivò dall'impegno, dall'attivismo, testimoniando

che l'urgenza di tendere la mano al più debole, all'oppresso,

in sostanza, al prossimo perseguitato, non insorge da uno stato

di eccezionalità, ma piuttosto da un impulso di insopprimibile

umanità.

Olga Focherini, figlia di Odo e madre del curatore del testo,

Odoardo Semellini, spinta dalla forza della verità, si

è resa depositaria dell'epistolario del padre, per guidarci

nella vicenda emblematica e nella storia di un uomo come tanti,

non un eroe, non un eletto, ma un giusto che deve trovare un

posto nella memoria di tutti noi. Nel libro si narra la storia

di un uomo arrestato e deportato, con l'unica colpa di aver

posto in salvo oltre un centinaio di perseguitati ebrei. Una

storia con un finale terribile, raccontato per anni dalla figlia

Olga che, vittima e testimone giovanissima, conserva ancora

una memoria vivissima di quel periodo, testimoniando nelle scuole

e ovunque venga richiesta ricostruzione della memoria storica,

superando così una difficoltosa e traumatica elaborazione

del lutto paterno.

Della storia di suo padre, Olga lascia traccia in diversi documenti,

opportunamente trascritti e quindi adattati per il presente

volume, tutti custoditi nell'Archivio della Memoria di Odoardo

Focherini.

Nella trascrizione delle lettere clandestine, Olga scopre che

suo padre è un uomo normale, come tutti, che si lascia

andare, che sta male, che piange, che è combattuto tra

le speranze del ritorno e il timore di non rivedere mai più

i propri cari. Così la figlia Olga recupera l'immagine

vera e reale del padre, come lo ricorda nella sua infanzia:

un uomo giusto, sia per l'aiuto dato agli ebrei perseguitati,

sia per quello che è stato come genitore. Odoardo Focherini,

negli ultimi anni della seconda guerra mondiale, faceva parte

di una rete clandestina di soccorso in provincia di Modena,

per aiutare gli ebrei perseguitati dal nazifascismo, insieme

ad altri uomini di diversa appartenenza politica e fede religiosa,

che non esitarono a sacrificare la propria vita per salvare

centinaia di persone, altrimenti destinate alla morte nei campi

di concentramento e di sterminio nazifascisti.

Odoardo Focherini (1907-1944) era un giornalista cattolico e

padre di sette figli. Venne arrestato, deportato e trovò

la morte nel campo di lavoro di Hersbruck. Viene raccontato,

in questo libro, dalla figlia primogenita Olga, che dagli anni

'70, ha svolto un'intensa attività di divulgazione nelle

scuole sui temi della deportazione e della Resistenza, dando

così vita all'Archivio della Memoria di Odoardo Focherini.

Nella prefazione al testo, Moni Ovadia ricorda e rievoca la

memoria di padre David Maria Turoldo, sacerdote cattolico, partigiano

e poeta, che custodiva le lettere dei condannati a morte della

Resistenza italiana e europea. Ed è proprio con queste

lettere, testimonianza di resistenza e deportazione, che Moni

Ovadia richiama un importante parallelismo con l'ingente epistolario

di Focherini, un grande patrimonio storico di documenti, scritti,

lettere, che tutti noi dobbiamo tenere presente sempre, nel

corso della vita e in ogni momento che scandisce i nostri giorni

di lotta per la pace, per un mondo più giusto, libero

e vero, nella testimonianza antifascista e nell'impegno sociale

e civile, tramite la forza della verità, per la memoria

storica... per non dimenticare.

Laura Tussi

Zolfatari e contadini/

Due sguardi sulla Sicilia dei primi del '900

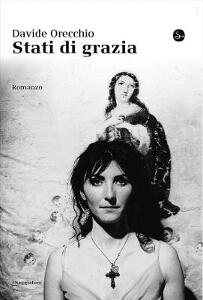

Due

narrazioni molto diverse, una letteraria, l'altra fotografica,

“leggono” con mirabile acume, la medesima realtà:

quella della provincia di Enna della prima metà del secolo

scorso. Nella Sicilia degli anni cinquanta, nel suo ombelico

e centro geografico, nelle terre dell'ennese o meglio nel sottosuolo

profondo e buio delle sue miniere di zolfo, prende corpo la

storia che racconta Davide Orecchio nel suo Stati di grazia

(Il saggiatore, Milano, 2014, pp. 320, €16,00), un romanzo

bello e impegnativo, dal contenuto forte e dalla scrittura incisiva

e originale, perché - si dice bene nel risvolto di copertina

- è “lucida e meravigliata, ipnotica e visionaria,

innervata di continui cambiamenti di ritmo, pause riflessive

e accelerazioni vertiginose”. Unendo sapientemente il

metodo dello storico e del detective, con il talento e la tecnica

del bravo narratore, Orecchio racconta la vita agra di un maestro

elementare di Enna che precipita verso una desolata e amara

cupezza, quando apprende della tragica sorte capitata ad un

suo alunno, costretto dalla miseria e dalla fame a lasciare

lo studio (verso cui è avvezzo) per aiutare il padre

in miniera, dove muore, travolto dalla caduta di un enorme masso.

Il fatto diventa, per il maestro, un'ulteriore e dolorosa occasione

di conoscenza della realtà che lo circonda, di un mondo

del lavoro afflitto e disumano, di cui prende nota nel suo diario:

“ho visto gli uomini scendere nelle tonsille di Sicilia,

a cinquecento metri da quassù, a mille”; “chiestomi

come sia fatto un inferno, di che colore sia e quanti inferni

ci sono. Risposto che l'inferno è il camaleonte, e se

ha un nome si chiama Sicilia”. Sempre più estraneo

ai suoi familiari (moglie e figlia che sente distanti e diverse)

e impotente rispetto ad una realtà che gli appare difficile

e immodificabile, perché collocata in un territorio interno,

remoto, duro e ostile alla presenza umana ( “al tramonto

salito sulla torre del castello di Enna e dalle sue fessure

guardato verso le valli tristi di Caltanissetta una terra che,

si tratti di un aratro o del passo di un uomo, ostacola il cammino”),

il maestro cerca nella miniera Zambulio, ad Assoro, il padre

del suo piccolo alunno morto. A lui consegna un biglietto di

viaggio per l'Argentina, che aveva comprato per sé, quando

il desiderio di cambiare vita s'era fatto in lui irreprimibile

e a tutti aveva detto che sarebbe andato via, per un viaggio

senza ritorno. Due

narrazioni molto diverse, una letteraria, l'altra fotografica,

“leggono” con mirabile acume, la medesima realtà:

quella della provincia di Enna della prima metà del secolo

scorso. Nella Sicilia degli anni cinquanta, nel suo ombelico

e centro geografico, nelle terre dell'ennese o meglio nel sottosuolo

profondo e buio delle sue miniere di zolfo, prende corpo la

storia che racconta Davide Orecchio nel suo Stati di grazia

(Il saggiatore, Milano, 2014, pp. 320, €16,00), un romanzo

bello e impegnativo, dal contenuto forte e dalla scrittura incisiva

e originale, perché - si dice bene nel risvolto di copertina

- è “lucida e meravigliata, ipnotica e visionaria,

innervata di continui cambiamenti di ritmo, pause riflessive

e accelerazioni vertiginose”. Unendo sapientemente il

metodo dello storico e del detective, con il talento e la tecnica

del bravo narratore, Orecchio racconta la vita agra di un maestro

elementare di Enna che precipita verso una desolata e amara

cupezza, quando apprende della tragica sorte capitata ad un

suo alunno, costretto dalla miseria e dalla fame a lasciare

lo studio (verso cui è avvezzo) per aiutare il padre

in miniera, dove muore, travolto dalla caduta di un enorme masso.

Il fatto diventa, per il maestro, un'ulteriore e dolorosa occasione

di conoscenza della realtà che lo circonda, di un mondo

del lavoro afflitto e disumano, di cui prende nota nel suo diario:

“ho visto gli uomini scendere nelle tonsille di Sicilia,

a cinquecento metri da quassù, a mille”; “chiestomi

come sia fatto un inferno, di che colore sia e quanti inferni

ci sono. Risposto che l'inferno è il camaleonte, e se

ha un nome si chiama Sicilia”. Sempre più estraneo

ai suoi familiari (moglie e figlia che sente distanti e diverse)

e impotente rispetto ad una realtà che gli appare difficile

e immodificabile, perché collocata in un territorio interno,

remoto, duro e ostile alla presenza umana ( “al tramonto

salito sulla torre del castello di Enna e dalle sue fessure

guardato verso le valli tristi di Caltanissetta una terra che,

si tratti di un aratro o del passo di un uomo, ostacola il cammino”),

il maestro cerca nella miniera Zambulio, ad Assoro, il padre

del suo piccolo alunno morto. A lui consegna un biglietto di

viaggio per l'Argentina, che aveva comprato per sé, quando

il desiderio di cambiare vita s'era fatto in lui irreprimibile

e a tutti aveva detto che sarebbe andato via, per un viaggio

senza ritorno.

Il padre che ha perso il figlio prende il biglietto e parte:

“A trent'anni saluta i suoi morti, il nero della valle

di Enna, il lezzo dell'antimonio e spreme i ricordi sul labbro

ed è già buio, si getta dal buco dov'è

cresciuto verso il passaggio della vecchia vita che guida alla

nuova col nome nuovo, sente la spinta, il travaglio nasce e

niente più argano, calcherone, fiato della discenderia,

ustioni sul corrimano, punte di trapano, scoppi della dinamite,

nudità sotto terra perché lascia l'isola e raggiunge

Napoli”. Da lì, dopo lungo viaggio, sarà

a Mendoza, in Argentina: lo aspetta ancora lavoro duro e sfruttamento.

Ed è l'inizio di un'altra storia e di altre vicende umane

e politiche, che Davide Orecchio intreccia in una girandola

narrativa, varia e appassionante, di personaggi ed eventi che

si svolgono nel tempo lungo del '900 e sullo sfondo dell'Argentina

dei campi di zucchero e dello sfruttamento degli emigranti,

della dittatura, di Peron e dei desaparecidos, ma anche dell'Italia

e delle lotte sociali e politiche degli anni '70, per concludersi

comunque, il tutto, nuovamente in Sicilia, a Enna, dove nulla

s'è più saputo del maestro, ufficialmente all'estero,

lontano. Tutt'altra, sorprendente e tragica verità, svelerà,

invece, la conclusione del romanzo.

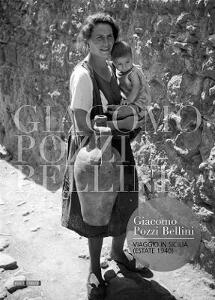

Romanzo

da leggere magari avendo in mano il bel volume, curato da Arnaldo

Bonzi, che raccoglie le fotografie di Giovanni Pozzi Bellini,

Viaggio in Sicilia (Squilibri edizioni, Roma, 2014, pp.

144, €40,00). L'album d'immagini di Pozzi Bellini mostra

infatti i luoghi siciliani da cui parte la storia di Orecchio:

i paesi, le campagne, le miniere dell'ennese. Romanzo

da leggere magari avendo in mano il bel volume, curato da Arnaldo

Bonzi, che raccoglie le fotografie di Giovanni Pozzi Bellini,

Viaggio in Sicilia (Squilibri edizioni, Roma, 2014, pp.

144, €40,00). L'album d'immagini di Pozzi Bellini mostra

infatti i luoghi siciliani da cui parte la storia di Orecchio:

i paesi, le campagne, le miniere dell'ennese.

Nella Sicilia dei primi anni del '40 Giacomo Pozzi Bellini,

promettente cineasta fiorentino, vi approdò, per girarvi

un film. Aveva ricevuto incarico, da un illuminato e colto direttore

del Ministero dell'Agricoltura, di filmare, con obiettività

e senza pretese propagandistiche, la colonizzazione dei latifondi

siciliani voluta da Mussolini. Il film (il cui soggetto doveva

scrivere lo scrittore ennese Nino Savarese), a seguito di intricate

vicende, non venne mai neanche iniziato: ma durante i viaggi

nell'isola, preparatori alla realizzazione della pellicola,

Bellini realizzò più di centocinquanta immagini

che mostrano i luoghi desolati e arsi della Sicilia interna

- e della campagna ennese in particolate - e i volti, scavati

e duri, dei contadini che la abitano lavorando in terreni quasi

mai floridi e generosi. Sono il ritratto di una Sicilia, antica

e sperduta, fatta, come scriveva in quegli anni Savarese, di

''paesi di sapore classico e rurale, impervi e alla mano, casalinghi

e con quel tanto che basti di moderno; con le loro badie centenarie,

le stradette confidenziali, le famose fiere e le feste agricole

del calendario e l'aria fine; senza pretendere assolutamente

di diventare come le solite città, rumorose, meccaniche

e barocche, pieni di montature e di specchietti”. Nello

scorrere delle foto, stampate tutte in un formato grande e di

sicura presa artistica perché sapiente è la padronanza

tecnica del mezzo che possedeva Pozzi Bellini, prende forma,

in affascinante bianco e nero, la vita dei villaggi, con le

sue presenze umane, il lavoro nei campi (la mietitura del grano,

la trebbiatura), il mondo delle zolfare, la fiera del bestiame

a Enna. A più di settant'anni, le foto di Pozzi Bellini

- che piacquero a Vittorini, a Consolo e ad Enzo Sellerio, che

ebbero modo di vederle ma che solo ora vengono pubblicate in

volume - ci aiutano a capire le contraddizioni della Sicilia

di quegli anni: come scrive nell'introduzione al volume Domenico

Ferraro, l'obiettivo di Pozzi Bellini coglie le ''contrapposizione

tra la semplicità, la saggezza e anche il disincanto

delle popolazioni rurali e la vita artefatta, vuota e spersonalizzante

delle città, mostrando una visione della natura, però,

tutt'altro che consolatoria perché accanto alla sua raffigurazione

come riparo dalle brutture e dai guasti della modernità

c'è anche l'attestazione della sua componente infernale

che, oltre si esprime nei paesaggi ricolmi di fumi e vapori

delle zolfare” e nelle immagini del lavoro, duro e sfruttato,

dei contadini. Inoltre, le foto di Pozzi Bellini che ritraggono

i vicoli, le piazze, gli slarghi, le case di tanti paesi dell'interno,

documentano, certo, le architetture sicuramente povere di un

tempo ma rivelano anche come queste fossero animate, intrise

di umanità e socialità; insomma ci rendono luoghi

che, nella loro diversa e caratterizzata identità locale,

nella loro cultura materiale, contadina e rurale, appaiono oggi

molto lontani dalle caratteristiche attuali che hanno assunto

e che non sempre sono di segno positivo, soprattutto laddove

lo sviluppo non è stato ancorato alla trasformazione

qualitativa dei lavori tradizionali (ma è stato favorito

da un' economia assistita e slegata dalla risorse del territorio)

e dove non si è pensato alla difesa dei centri storici

(che si sono svuotati a seguito di un' espansione edilizia incontrollata

che ha prodotto agglomerati abitativi moderni ma periferici

e anonimi). Le foto di Pozzi Bellini ci permettono quindi di

gettare uno sguardo al recente passato della Sicilia, offrendosi

come stimolo ad una più approfondita valutazione sulla

''modernità” del suo presente o forse sul sogno

di una modernità che ha sacrificato, in nome di un indefinito

'sviluppo', un ritmo antico e lento di produzione e di vita;

un sogno di una Sicilia moderna che oggi, peraltro, s'è

infranto sui crolli e le frane della sua rete autostradale,

simboli ultimi ed eloquenti delle ferite sempre aperte della

sua precarietà.

Silvestro Livolsi

Un comunista

sui generis

Un

anno fa, il 23 aprile 2014, moriva prematuramente a 63 anni,

nella sua casa di Ponte a Moriano, Francesco Giuntoli da molti

conosciuto come il “maestro”. Molti cittadini comuni

insieme ai parenti, agli amici, ai compagni di partito, ai sindacalisti

e ad alcuni anarchici dettero il 25 aprile, in forma civile,

l'ultimo saluto commosso, solidale e dolente all'uomo, al militante,

all'amico. Un

anno fa, il 23 aprile 2014, moriva prematuramente a 63 anni,

nella sua casa di Ponte a Moriano, Francesco Giuntoli da molti

conosciuto come il “maestro”. Molti cittadini comuni

insieme ai parenti, agli amici, ai compagni di partito, ai sindacalisti

e ad alcuni anarchici dettero il 25 aprile, in forma civile,

l'ultimo saluto commosso, solidale e dolente all'uomo, al militante,

all'amico.

Un anno dopo, gli stessi protagonisti di quell'evento si sono

riuniti al Foro Boario di Lucca in una manifestazione nella

quale hanno voluto rendere omaggio a Francesco, e nell'occasione

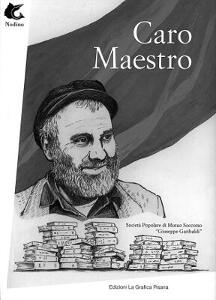

è stato presentato il libro Caro Maestro (Edizioni

La Grafica pisana - Società popolare di Mutuo soccorso

G. Garibaldi, 2015, pp. 177, €13,00).

Ma chi era Francesco Settimo Giuntoli? Nasce a Ponte a Moriano

il 28 giugno 1951, da Angela e Giovanni, che gli daranno altri

due fratelli. Dal padre, piccolo commerciante e dirigente sportivo

della squadra di “Saltocchio” e poi della “Lucchese

F.C.”, eredita un pratico buon senso dell'economia quotidiana

e la grande passione per il calcio, mentre dalla madre apprende

l'amore per le radici del mondo contadino e la sua cultura.

Ponte a Moriano è una frazione di Lucca, popolosa e operosa,

dove da sempre vi è un forte insediamento operaio. La

realtà territoriale avrà un forte impatto nella

formazione politica e culturale di Francesco ed è grazie

alla frequentazione con l'ambiente locale e poi in quello studentesco

della fine degli anni Sessanta che egli matura la sua scelta

politica antifascista e comunista. Dopo una prima fase nella

quale frequenta l'ambiente dei gruppi dell'estrema sinistra

lucchese, a metà degli anni Ottanta aderisce a Democrazia

proletaria e quando quest'ultima si scioglie aderirà