|

pensiero anarchico

Il ruolo dello stato

di Colin Ward

con introduzione di Francesco Codello

Scuole private (magari “libertarie”) o scuola di stato?

E con che soldi? Obbligatorie o facoltative?

I temi affrontati in questo articolo uscito quarant'anni fa sono in buona parte ancora attuali.

E rileggere oggi l'architetto e intellettuale anarchico inglese è sempre stimolante.

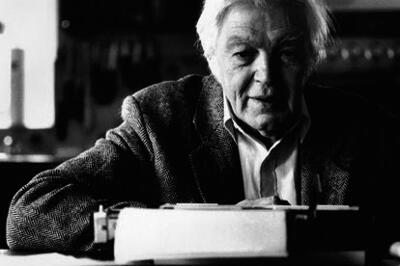

Questo testo di Colin Ward (1924-2010) dal titolo The

role of the state è apparso in un libro di autori

vari (tra i quali va ricordato Ivan Illich), curato da Peter

Buckman del 1973 in Inghilterra, con il proposito già

evidente nell'intestazione, Education without schools.

In premessa occorre sottolineare due aspetti di contesto

importanti, per coglierne la portata e la validità, evitando

un approccio troppo ideologico. Il primo è appunto relativo

all'anno di pubblicazione, siamo agli inizi degli anni settanta

e Ivan Illich (1926-2002) ha da poco (1970) editato il suo testo

forse più famoso, Deschooling Society (Descolarizzare

la società, tradotto in italiano nel 1972) e la discussione

scaturitane è molto vivace e animata; l'altro è

che l'approccio al problema è tipicamente anglosassone

e quindi fortemente pragmatico.

Al netto di queste due semplici ma doverose considerazioni,

il saggio di Ward affronta in maniera pertinente e puntuale

una delle questioni cruciali in tema di organizzazione dell'educazione

e dell'istruzione in una prospettiva libertaria. Questo argomento

è particolarmente importante in Italia, dove il dibattito

sul sistema di istruzione e di educazione si è da sempre

focalizzato tra due prospettive inconciliabili e fortemente

ideologizzate: quella privatistica e quella statalista. A gestire

la scuola, quindi a determinarne i contenuti e le modalità

organizzative, dovevano essere o il privato (confessionale prevalentemente)

o lo stato (teoricamente neutro e assimilato al concetto di

pubblico). La prospettiva, che ormai sta caratterizzando decisamente

gli anarchici, è invece quella della gestione pubblica

ma non statale del sistema di istruzione. Ciò significa

che il carattere pubblico (aperto a tutti) dell'organizzazione

dell'apprendimento si deve coniugare con il rifiuto della confessionalità,

ideologica e religiosa, e, al contempo, consentire che la gestione

dello sviluppo educativo e di istruzione, veda una coordinazione

diretta e paritaria dei vari attori del processo stesso. Naturalmente

queste questioni sono di rilevante importanza e meritano una

disamina più approfondita e ampia di quanto non sia qui

possibile sviluppare.

Ecco perché questa saggio di Colin Ward si presta

così bene a introdurre una discussione e una riflessione

sulla gestione della scuola e offre l'occasione, a quanti lo

desiderino, di uscire dalle strettoie soffocanti, e per nulla

libertarie, di una discussione che accomuna trasversalmente

destra e sinistra, intorno a una presunta esclusiva alternativa:

o con il privato o con lo stato.

La storia delle esperienze di educazione libertaria peraltro

testimonia molto bene invece la ricerca di una prospettiva terza,

plurale, diversificata, sperimentale, di gestione dell'intero

sistema di istruzione e di educazione, in modi più coerenti

e conseguenti ai principi generali dell'antiautoritarismo. Le

varie esperienze attuali, che si ricollegano idealmente a questo

filone di pensiero, sono qui a dimostrare che questo non solo

è possibile ma anche necessario, se si vuole, assieme

ovviamente ad altre questioni (prima fra tutte quella dell'uscita

dalla logica adulto-centrica), realizzare una autentica educazione

libertaria.

Rileggere dunque questo testo di Ward, coniugandolo a tutte

le varie espressioni del pensiero della descolarizzazione (da

Paul Goodman a Ivan Illich, solo per citare i più noti

autori), riflettere criticamente sulla storia e l'attualità

di queste esperienze alternative, sperimentare qui e ora modalità

e pratiche ispirate a questa prospettiva, è il compito

che attende tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati

e coinvolti nelle problematiche educative e dell'istruzione.

Una prospettiva libertaria non può mai accontentarsi

di farsi rinchiudere in logiche dualistiche, senza osare e tentare

di sperimentare altre soluzioni, che meglio avvicinino i nostri

valori coerentemente interpretati alla nostra vita quotidiana.

Francesco Codello

Come mai lo stato ha assunto

quel ruolo di primo piano?

Storicamente, in Gran Bretagna, la lotta per rendere l'istruzione

gratuita, obbligatoria, universale, e liberarla dall'esclusivo

controllo delle organizzazioni religiose fu lunga e aspra.

L'effettiva opposizione non veniva da critici libertari, ma

dai sostenitori del privilegio e del dogma nonché da

coloro (genitori e datori di lavoro) che avevano un interesse

economico nel lavoro minorile o uno inconfessato a favorire

l'ignoranza. L'Inghilterra, di fatto, arrivò in ritardo:

l'idea che l'istruzione dovesse essere gratuita, obbligatoria

e universale precede di molto il definitivo Education Act, che

fu approvato solo nel 1870.

Martin Lutero si era rivolto “ai membri del Consiglio

di tutte le città tedesche affinché fondassero

e tenessero in vita scuole cristiane”, osservando che

i giovani in corso di formazione si trovano a loro agio se si

cerca di “renderci migliori attraverso l'esperienza”,

un compito per il quale la vita intera sarebbe troppo breve,

ma che poteva essere semplificato un'istruzione sistematica

per mezzo dei libri.

L'istruzione obbligatoria e universale nacque nella calvinista

Ginevra nel 1536 e lo scozzese John Knox, discepolo di Calvino,

“fondò una scuola accanto a una chiesa in ogni

parrocchia”. Nel puritano Massachusetts l'istruzione elementare

obbligatoria fu introdotta nel 1647. Federico Guglielmo I di

Prussia rese obbligatoria l'istruzione elementare nel 1717 e,

in Francia, una serie di ordinanze di Luigi XIV e Luigi XV imposero

una frequenza regolare nelle scuole.

La scuola per tutti, nota Lewis Mumford, “contrariamente

al credo popolare, non è il tardivo prodotto della democrazia

del XIX secolo: essa svolgeva un ruolo indispensabile nella

formula meccanica dell'assolutismo (...) l'autorità centralizzata

riprendeva in ritardo l'opera che era stata trascurata con lo

smantellamento delle libertà municipali in gran parte

dell'Europa”. In altre parole, avendo soffocato l'iniziativa

locale, lo stato agiva secondo i propri interessi. Storicamente,

l'istruzione obbligatoria progredì non solo grazie alla

stampa, all'ascesa del protestantesimo e del capitalismo, ma

anche con lo sviluppo dell'idea stessa di stato nazionale.

Tutti i grandi filosofi razionalisti del XVIII secolo avevano

riflettuto sul problema dell'istruzione popolare e due tra i

più acuti pensatori si erano schierati sui versanti opposti

del dibattito sull'organizzazione della scuola: Rousseau

dalla parte dello stato e William Goodwin contro. L'Emilio

di Rousseau postula una formazione completamente individuale

(la società umana è ignorata e tutta l'esistenza

dell'educatore è dedicata al povero Emilio); ciò

nondimeno Rousseau, nel suo Discorso sull'economia politica

(1758), sostiene un'istruzione pubblica “basata su regole

stabilite dal governo... se i giovani sono educati nel seno

dell'uguaglianza, se vengono loro istillate le leggi dello Stato

e i precetti della Volontà Generale... Non possiamo dubitare

che nutriranno un reciproco affetto come fratelli... per diventare

a suo tempo difensori e padri del paese del quale sono stati

tanto a lungo i figli”.

Goodwin, nella sua Inchiesta sulla giustizia politica (1793)

critica nel suo insieme l'idea di una educazione nazionale.

Ne riassume gli argomenti a favore, che sono quelli utilizzati

da Rousseau, e solleva questo interrogativo: “Se l'educazione

dei nostri giovani fosse completamente affidata alla prudenza

dei genitori o all'occasionale benevolenza di privati, non sarebbe

una conseguenza necessaria che alcuni siano formati alla virtù,

altri al vizio, e altri ancora siano completamente trascurati?”

Vale la pena di citare completamente la risposta di Godwin,

perché si tratta dell'unica voce, alla fine del XVIII

secolo, che ci parla con gli accenti della descolarizzaizone

dei nostri giorni:

“Le piaghe provocate da un sistema di educazione nazionale

riguardano il fatto, in primo luogo, che tutte le istituzioni

pubbliche recano in sé un'idea di permanenza (...) l'educazione

pubblica ha sempre speso le proprie energie a sostegno del pregiudizio;

insegna agli allievi non la forza che sottopone ogni proposta

alla verifica di un esame, ma l'arte di riprendere i concetti

che siano già stati casualmente stabiliti (...) Anche

nella modesta istituzione delle scuole parrocchiali, le principali

lezioni che vengono impartite riguardano una venerazione superstiziosa

della Chiesa d'Inghilterra e l'ossequio a chiunque indossi una

giacca elegante...

In secondo luogo, l'idea di educazione nazionale si fonda su

una incomprensione della natura dell'intelletto. Qualsiasi cosa

faccia il singolo uomo per se stesso è ben fatta; qualsiasi

cosa decidano di fare per lui il suo prossimo e il suo paese

è mal fatta (...) Chi apprende perché desidera

apprendere, ascolterà le istruzioni che riceve e ne imparerà

il significato. Chi insegna perché desidera insegnare,

svolgerà il proprio compito con entusiasmo ed energia.

Ma il momento in cui l'istituzione politica decide di attribuire

a ognuno il proprio posto, le funzioni di ciascuno si svolgeranno

in modo supino e indifferente...

In terzo luogo, il progetto di un'educazione nazionale dovrebbe

essere uniformemente scoraggiato in ragione della sua evidente

alleanza con il governo nazionale (...) Il governo non mancherà

di sfruttarlo per rafforzare la propria mano e per perpetuare

le proprie istituzioni (...) La concezione che lo pone come

promotore di un sistema educativo sarà evidentemente

analoga al giudizio sulle capacità politiche di chi governa.”

|

| Colin Ward |

Istituzioni gerarchiche e coercitive

I critici contemporanei dell'alleanza tra governo nazionale

ed educazione nazionale sarebbero d'accordo e dichiarerebbero

che la tesi dell'esistenza di un ruolo positivo dello

stato nel sistema educativo tradisce una totale incomprensione

dell'argomento in questione, che la natura delle autorità

pubbliche è di gestire istituzioni gerarchiche e coercitive,

la cui funzione ultima consiste nel perpetuare la disuguaglianza

sociale e di fare il lavaggio del cervello dei giovani perché

accettino il posto loro assegnato nel sistema organizzato.

Un secolo fa l'anarchico Bakunin caratterizzava “il popolo”

in relazione allo stato come “l'eterno bambino, l'allievo

che si confessa per sempre incapace di superare l'esame, di

arrivare al livello di conoscenze dei suoi insegnanti e di poter

fare a meno della loro disciplina”. Oggi aggiungerebbe

un'altra critica al ruolo dello stato come educatore in tutto

il mondo: l'affronto alla giustizia sociale. Uno sforzo immenso

di riformatori benintenzionati ha portato al tentativo di modificare

il sistema per assicurare pari opportunità, ma questo

ha prodotto soltanto una partenza alla pari, illusoria e puramente

teorica, in una competizione che spinge a diventare sempre meno

uguali. Quanto più grande è la quantità

di denaro riversata nei sistemi scolastici in tutto il mondo,

tanto minori sono i vantaggi per le persone al livello più

basso della gerarchia educativa, occupazionale e sociale. Il

sistema educativo mondiale finisce per essere un altro modo

con cui i poveri sovvenzionano i ricchi.

Everett Reimer, per esempio, osservando che le scuole sono una

forma di imposizione fiscale inversamente proporzionale al reddito,

nota come i figli del dieci per cento più povero della

popolazione degli Stati Uniti costano al pubblico 2.500 dollari

a testa per tutta la vita, mentre quelli del dieci per cento

più ricco costano circa 35.000 dollari. “Ipotizzando

che un terzo si riferisca alla spesa privata, il dieci per cento

più ricco riceve comunque per l'istruzione denaro pubblico

dieci volte di più del dieci per cento più povero.”

Nel suo pamphlet censurato del 1970, Michael Huberman era arrivato

a identiche conclusioni per la maggioranza dei paesi del mondo.

In Gran Bretagna, anche ignorando del tutto l'università,

spediamo il doppio per chi frequenta l'ultimo biennio di una

grammar school rispetto ai diplomandi di una modern

school, mentre se includiamo la spesa per l'università,

si è calcolato (Labour Inequality, Fabian Society,

London 1972) che la spesa per un anno di studi di uno studente

universitario è pari a quella di tutta la vita scolastica

dalla prima elementare alla licenza media superiore. “Mentre

il gruppo sociale più ricco beneficia diciassette

volte di più di quello più povero della spesa

per l'università, il suo contributo di reddito è

solo di cinque volte superiore.”

Possiamo così concludere che un ruolo notevole dello

stato nel sistema scolastico nazionale nel mondo è quello

di perpetuare l'ingiustizia sociale ed economica.

Ma il sistema scolastico in Gran Bretagna è un sistema

statale? Il fatto è che da noi non una sola scuola è

posseduta o gestita dallo stato. Le scuole sono di proprietà

e mantenute (con l'eccezione di quelle indipendenti e delle

cosiddette direct grant schools) da organismi scolastici

locali. Questi ultimi ricevono il proprio reddito da una speciale

imposta sugli immobili, ma siccome non è sufficiente

per fare fronte alle spese attuali, questa imposta deve essere

integrata da sovvenzioni del governo centrale, e così

lo stato esercita un controllo effettivo ma occulto sulle attività

degli organismi locali. Nonostante il teorico decentramento,

le nostre scuole sono in sostanza simili, non solo nei termini

in cui le definisce Ivan Illich, di “processo specifico

per età e dipendente da insegnanti, che impone una frequenza

a tempo pieno a corsi obbligatori”, ma per migliaia di

particolari relativi alla gestione istituzionale e agli obiettivi.

I ricchi, a differenza dei poveri...

Per quanto il sistema decentrato britannico sia importante

per chi vuole sperimentare un'educazione senza scuole, perché

se vuole ricevere un aiuto ufficiale o una sponsorizzazione,

o quanto meno tolleranza per un esperimento radicale, deve fare

i conti con l'ente scolastico locale, e la pressione locale

è molto meno pesante ed è possibile conquistarsi

molto più interesse e sostegno sul posto che cercare

di sgretolare il monolitico ministero dell'educazione e della

scienza.

La questione centrale, nella discussione sull'istruzione alternativa

in relazione con il sistema scolastico ufficiale in Inghilterra,

come in gran parte dei paesi, è che tutte le possibilità

sono vanificate dal fatto che ogni proprietario di casa e ogni

contribuente sono costretti a finanziare il sistema così

com'è. Questo fatto compiuto non sono inibisce lo sviluppo

di alternative, ma comporta anche che queste alternative dipendano

dal reddito marginale dei potenziali fruitori, oltre e al di

là delle imposizioni obbligatorie per tenere in vita

il sistema organizzato.

I ricchi che, a differenza dei poveri, dispongono di un reddito

marginale, sono in grado di scegliere e mandano i propri figli

nelle scuole indipendenti (John Vaizey ha calcolato che un terzo

del costo dell'istruzione nel settore privato è recuperato

con l'elusione fiscale). Anche qualcuno non tanto ricco ne segue

l'esempio, convinto di fare del proprio meglio per i figli o

perché è stato capace di capire come sia possibile

far ottenere borse di studio per i figli. Ovviamente, però,

gran parte delle scuole “indipendenti” (con l'eccezione

di pochi istituti “progressisti”) sono identiche

per tutte le caratteristiche importanti a quelle del sistema

ufficiale, con l'unica differenza del numero di studenti per

classe.

I critici radicali del sistema ufficiale possono far proprio

uno di questi tre atteggiamenti. Il primo consiste nel fare

pressione per far riversare nei sistemi alternativi una quota

della spesa e delle strutture per l'istruzione. Il secondo è

un tentativo di modificare il sistema o con un rivolgimento

interno o con una pressione dall'esterno. I terzo è di

procedere per conto proprio, ignorando il sistema ufficiale

ma continuando, probabilmente, a finanziarlo con le imposte

e le tasse. Nella pratica è probabile che si prenda un

poco dei tre atteggiamenti contemporaneamente. Per esempio,

quando John Ord e i suoi amici hanno fondato la Scotland Road

Free School a Liverpool, hanno compreso in fretta la necessità

di trovare l'assistenza dell'ente locale per l'istruzione. La

stampa locale trovò irresistibilmente comico questo fatto,

che invece era perfettamente logico. Se i genitori optavano

per un'istruzione cattolica, questa sarebbe stata finanziata

dall'ente locale. Se avessero scelto una grammar school

con contributo diretto (e se i loro figli ne fossero stati ammessi)

la loro istruzione sarebbe stata finanziata dal governo centrale.

Perché mai la Free School, come qualsiasi esperimento

di descolarizzazione, non avrebbe avuto i titoli per ricevere

i soldi che la Liverpool Corporation aveva comunque da spendere

per i propri studenti? (Tutto quello che chiedeva era infatti

una sede, la mensa scolastica e l'arredo, e tutto quello che

ottenne fu un prestito di tavoli e sedie usati). Un membro della

Commissione educazione dichiarò: “Se ci chiederanno

di sostenere la scuola, ci chiederebbero di indebolire il tessuto

di quello che si suppone dovremmo sostenere... Potrebbe

andare a finire che in pratica nessuno studente voglia più

frequentare le nostre scuole.”

Nei primi anni sessanta del secolo scorso, Paul Goodman elencava

una mezza dozzina di esperimenti che un consiglio o un ente

scolastico avrebbe potuto far propri se avesse avuto abbastanza

coraggio. Sintetizzando un poco, questi erano:

1. “Niente scuola” per certe classi (senza danni

culturali, perché ci sono ottime prove che i bambini

normali apprendono le nozioni dei primi sette anni di scuola

in un periodo tra i quattro e i sette mesi di buon insegnamento).

2. Fare a meno dell'edificio scolastico per qualche classe;

fornire gli insegnanti e usare la città stessa come scuola.

3. Dentro e fuori dell'edificio scolastico, ricorrere ad adulti

non qualificati della comunità – il farmacista,

il bottegaio, il meccanico – come educatori che introducano

i giovani al mondo degli adulti.

4. Rendere non obbligatoria la frequenza scolastica, come a

Summerhill.

5. Utilizzare una quota dei fondi scolastici per mandare gli

studenti in aziende agricole economicamente marginali per un

paio di mesi all'anno.

La prima è un'idea fallita in partenza. Può essere

popolare tra i ragazzi, ma i genitori penserebbero ovviamente

di essere presi in giro. L'ultima proposta sarebbe probabilmente

interpretata come un modo per sfruttare manodopera a buon mercato.

Ma gli altri sono stati positivamente adottati da consigli scolastici

americani e hanno trovato applicazioni in Gran Bretagna: le

scuole speciali sono le più evidenti candidate alla loro

adozione.

Il diritto a pratiche educative alternative

L'idea di una scuola senza muri, per esempio, è stata

messa in pratica per più di un triennio dal Parkway Education

Program nella città di Philadelphia con il totale sostegno

dell'autorità scolastica. Gli studenti non sono selezionati,

ma scelti per sorteggio tra i richiedenti di otto distretti

scolastici della città decisi per criteri geografici,

per le classi dalla nona alla dodicesima (cioè dai 14

ai 18 anni) senza tenere conto del rendimento scolastico e della

condotta. Non ci sono edifici scolastici. Ognuna delle otto

unità (che operano in modo indipendente) ha una propria

sede con un ufficio per il personale e armadietti per gli studenti.

La didattica si svolge all'interno della comunità: la

ricerca di spazi è considerata parte del processo educativo.

“La città offre un numero incredibile di laboratori

di apprendimento: l'arte si studia nell'Art Museum, la biologia

al giardino zoologico; i corsi commerciali e professionali si

svolgono sui luoghi di lavoro, per esempio quelli di giornalismo

nelle redazioni dei giornali, quelli di meccanica nei garage

eccetera.” Il Parkway Program dichiara: “Per quanto

si ritenga che le scuole preparino alla vita sociale, per lo

più invece isolano gli studenti dalla comunità

al punto da rendere loro impossibile capire come questa funziona

[...] Poiché la società come gli studenti

soffre per le carenze del sistema scolastico, non è parso

irragionevole chiedere alla comunità di assumersi qualche

responsabilità nella formazione dei suoi giovani.”

Qualsiasi autorità scolastica locale potrebbe dar vita

a un progetto Parkway domani, se lo volesse.

Ma il più probabile incentivo al cambiamento, per indurre

le autorità scolastiche locali a sostenere l'avvio di

esperimenti di descolarizzazione, non sarà dato dall'esempio

o dalla critica dall'esterno, ma dalla pressione dal basso.

La massa di scolari e studenti recalcitranti e ribelli, ingabbiati

dal sistema per un anno in più con l'allingamento dell'obbligo

scolastico, rappresenteranno l'argomento più forte a

favore del cambiamento.

È sempre esistita una certa percentuale di studenti che

frequentano contro voglia, che mal sopportano l'autorità

della scuola e le regole arbitrarie, e che attribuiscono uno

scarso valore al processo educativo, perché l'esperienza

personale dice loro che si tratta di una corsa a ostacoli, nella

quale sono così spesso i perdenti che sarebbero stupidi

a mettersi in competizione. Hanno appreso questa lezione proprio

a scuola e non gli va di entrarci a cinque anni e a uscirne

a quindici.

Che cosa succederà quando questo esercito di tagliati

fuori in partenza, non più intimoriti dalle minacce,

non più gestibili con le lusinghe, non più riducibili

a una cupa acquiescenza con la violenza fisica, diventerà

abbastanza numeroso da impedire il funzionamento della scuola

tradizionale con una minima sembianza di efficienza? Sir Alec

Clegg ci ha prospettato per anni questo scenario per avvertirci

che dovremmo cambiare le nostre priorità in campo educativo

e sociale. La crisi di autorità della scuola ci renderà

tutti, insegnanti e studenti, descolarizzati e uniti nella richiesta

di stare altrove.

Tutte queste piccole iniziative di centri di non frequenza,

di laboratori collettivi e di alternative alla scuola, verranno

allora assunte e sostenute dalle autorità, non perché

si saranno convertite a una diversa teoria pedagogica, ma per

sfruttarle come espedienti per togliere i ragazzi dalla strada

e dalla scuola, che a sua volta sarà ben lieta di sbarazzarsi

di quegli elementi che le impediscono di portare avanti il compito

di preparare gli studenti più docili a occupare i propri

posti nella meritocrazia certificata. Temo che lo stesso valga

per l'idea del ruolo creativo per il sistema scolastico ufficiale,

nello sviluppo di una formazione extra-scolastica in una società

del tempo libero: la sua occupazione pratica funzionerebbe solo

da terapia occupazionale per chi è disoccupato a vita.

È sciocco cercare di convincere i vari ministri dell'educazione

o della pubblica istruzione di tutto il mondo di smontare il

sistema: un sistema che rispecchia e tutela i valori dello stato.

Sarebbe come se l'estinzione dello stato avvenisse per una legge

del parlamento. E non dobbiamo nemmeno cadere nella trappola,

avendo indicato nello stato un'istituzione restrittiva a protezione

del privilegio, di rivendicare una legge che vieti la discriminazione

nella scuola. Quello che dobbiamo rivendicare è il diritto

a pratiche educative alternative per concorrere su un piano

di parità. Quando l'Imperatore chiese al filosofo che

cosa potesse fare per lui, il filosofo rispose: “Spostati

un po' in là: mi togli la luce.”

Colin Ward

Leggere

Colin Ward

(in italiano)

Anarchia

come organizzazione, Elèuthera, Milano, 2013,

I ed. 1996.

(a cura di Colin Ward), P. Kropotkin, Campi, fabbriche,

officine, Antistato, Milano, 1975.

Dopo l'automobile, Elèuthera, Milano, 1992.

La città dei ricchi e la città dei poveri,

e/o, Roma, 1998.

Il bambino e la città, Ancora del Mediterraneo,

Napoli, 2000.

Acqua e comunità, Elèuthera, Milano,

2003.

David Goodway e Colin Ward, Conversazioni con Colin

Ward, Elèuthera, Milano, 2003.

L'anarchia. Un approccio essenziale, Elèuthera,

Milano, 2008.

Per una efficace introduzione al suo pensiero consigliamo

di leggere di Stuart White, L'anarchismo pragmatico

di Colin Ward, Bollettino dell'Archivio Pinelli, n.

30, Milano.

Leggere

Colin Ward su “A”

Di e su Colin Ward sono apparsi, negli ultimi quattro

anni, su “A”:

- “La lezione

di Colin Ward”, di F. Codello, in “A”

n. 352 (aprile 2010)

- “Mio

padre e Colin”, di P. Finzi, in “A”

n. 352 (aprile 2010)

- “Leggere

Colin Ward”, di F. Codello, in “A”

n. 362 (maggio 2011)

- “Luoghi dove s'impara”,

di C. Ward, in “A” n. 362 (maggio 2011)

- “Ricordando

Colin Ward” di AA. VV., in “A”

n. 364 (estate 2011)

- “Martin

Buber. Un filosofo contro (e per)”, di C. Ward,

in “A” n. 366 (novembre 2011)

|

|