|

Catalogna

L'eterna seduzione del nazionalismo

testo e foto di Steven Forti

Alcune riflessioni sparse sulla questione catalana.

E, più in generale, sul rapporto tra “lotte nazionali” e lotta di classe.

Scrivere a caldo, si suol dire,

non è cosa buona e giusta. Bisognerebbe far passare del

tempo e scrivere a mente fredda. Tendenzialmente sono d'accordo.

Il fatto è che qui in Catalogna la situazione è

“calda” da più di un anno e non ci sono avvisaglie

che si raffreddi in tempi ragionevoli.

Dunque, è meglio scrivere, prima che passi troppo tempo,

perché il dibattito di fondo, lungi dall'essere solo

catalano, è di interesse generale.

In queste pagine vorrei evitare di toccare temi di cronaca spiccia

o riportare dichiarazioni altisonanti, che per lo più

lasciano il tempo che trovano, di dirigenti i cui nomi si dimenticheranno

nel giro di qualche anno. Non parlerò dunque del possibile

referendum di autodeterminazione catalano (si terrà o

non si terrà? e in questo caso, che domanda si porrà

ai cittadini catalani?) né della catena umana che ha

riunito oltre un milione e mezzo di persone lo scorso 11 settembre.

Non parlerò neppure dell'infausto centralismo di Madrid

e dell'atavico nazionalismo spagnolo, che alimenta il nazionalismo

e l'indipendentismo catalano, da cui poi, a sua volta, si retroalimenta,

né delle prese di posizione europee (una Catalogna indipendente

rimarrebbe fuori dall'Unione Europea?).1

Sono già in troppi ad urlare – con insulti gratuiti

inclusi e grazie ai mass media che da un lato o dall'altro dell'Ebro

spillano propaganda a seconda delle lobby di riferimento e che

dimostrano ancora una volta che nelle baraonde politico-identitarie

ci sguazzano – e pochi, pochissimi sono quelli che cercano

di riflettere, favorendo l'apertura di un dibattito che si fa

di giorno in giorno più difficile. Un dibattito che alla

base ha, almeno per chi si sente un membro della vasta ed eterogenea

famiglia della sinistra, una vexata quaestio da risolvere:

quella della relazione tra classe e nazione. Pensare di risolverla

sarebbe forse un'utopia, complessa tanto quanto quella descritta

cinque secoli fa da Tommaso Moro. Provare a ripensarla in questo

inizio di XXI secolo è invece una necessità. Può

dunque la sinistra essere nazionalista, senza perdere la sua

identità? Lotta di classe e lotta nazionale possono andare

mano nella mano? E ancora, nell'Europa del 2013 possiamo parlare

di popoli oppressi e sfruttati che lottano per la loro emancipazione?

|

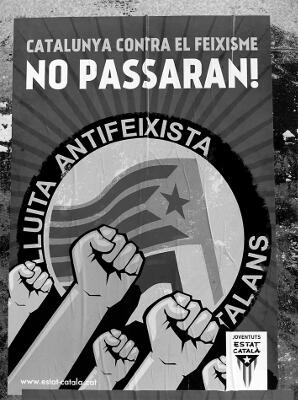

| Manifesto “Catalunya contra el Feixisme”

della gioventù del partito

indipendentista Estat Català |

Marx, Lenin, Mao

La tematica non è affatto nuova. Molti ne hanno scritto.

A partire da Marx con le riflessioni sui casi della Polonia

e soprattutto dell'Irlanda, considerate nazioni oppresse. In

Irlanda, per il Marx maturo, non c'era una questione sociale

al di fuori di una questione nazionale. Anche l'ultimo Engels

sottolineò in più occasioni come l'internazionalismo

del proletariato era possibile solo se esistevano nazioni indipendenti.

La posizione di Lenin, ribadita più chiaramente nel Congresso

dei popoli oppressi tenutosi a Baku nel 1920, era stata resa

esplicita già nel 1916: “Credere che la rivoluzione

sociale sia immaginabile senza le insurrezioni delle piccole

nazioni nelle colonie e in Europa (...) significa rinnegare

la rivoluzione sociale”.

Anche Mao, almeno a partire dalla Lunga Marcia iniziata nel

1934, dimostra posizioni orientate ancora di più in questa

direzione: “nella lotta nazionale, la lotta di classe

assume la forma di lotta nazionale; e in questa forma si manifesta

l'identità tra le due lotte”. Ovvero: “Nella

guerra di liberazione nazionale, il patriottismo è perciò

un'applicazione dell'internazionalismo”.

Seguono poi i cosiddetti classici del socialismo terzomonidista

della metà del novecento, dove la lotta per la liberazione

di una nazione oppressa si unisce indissolubilmente alla lotta

di classe. Gli esempi sono numerosi (da Cuba al Vietnam, dai

paesi arabi al Congo fino alle Black Panther). Non è

un caso che Editori Riuniti intitolò la raccolta di saggi

politici di Ho Chi Minh pubblicata nel 1968 Socialismo e

nazione.

Per quanto la cultura marxista sia passata di moda dopo il 1989,

ciò non toglie che alcuni settori dell'indipendentismo

catalano recuperino, coscientemente o meno, parte di queste

analisi. Una cosa non nuova in Spagna (e non solo): si pensi

alla sinistra abertzale nei Paesi Baschi dai tempi di

Herri Batasuna al presente di Bildu o al caso galiziano con

il primo Bloque Nacionalista Galego o l'attuale Alternativa

Galega de Esquerda. Anche in Catalogna l'unione di classe –

permettetemi, anche per l'oggi l'uso di un termine considerato

ormai desueto – e nazione non è una novità.

La novità è semmai il consenso che tali posizioni

stanno ottenendo. Si badi bene: coloro i quali sono a favore

dell'indipendenza della Catalogna non sono solo partiti ed associazioni

del composito mondo della sinistra catalana (e di quel che ne

rimane di questi tempi). La destra di Convergència Democràtica

de Catalunya è passata nell'ultimo biennio da una posizione

autonomista a una indipendentista, il centro-sinistra di Esquerra

Republicana de Catalunya ha sposato la tesi di un indipendentismo

senza complessi.

È fuorviante e completamente erroneo, dunque, leggere

la situazione catalana come un'opposizione tra la destra (spagnolista)

e la sinistra (catalanista). Le fratture sono molteplici, sia

nella società sia nei partiti politici. La sinistra ecologista

e post comunista di Iniciativa per Catalunya Verds è

spaccata al suo interno, come anche la federazione socialista

catalana, per quanto i due partiti abbiano votato in modo diverso

riguardo al diritto di autodeterminazione e dimostrino diverse

sensibilità sulla volontà di celebrare o meno

un referendum.

|

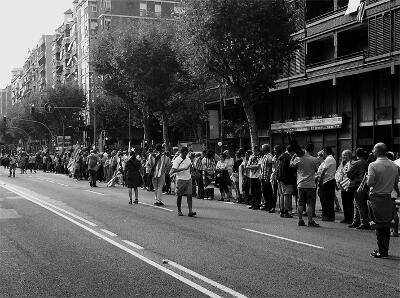

| La catena umana nel centro di Barcellona

lo scorso

11 settembre 2013 |

Questione complessa e delicata

Lo stesso vale per il mondo anarchico e libertario, da sempre

meno sensibile al richiamo della patria e della nazione. Non

sono pochi però gli anarchici catalani indipendentisti,

sia all'interno sia all'esterno della Fai. Esiste poi la Candidatura

d'Unitat Popular (Cup), formazione anticapitalista entrata per

la prima volta nel Parlamento catalano nel novembre scorso con

tre deputati e il 3 per cento dei voti, che considera sociale

e nazionale i pilastri del proprio pensiero e della propria

azione. Per la Cup, l'indipendenza catalana non è separabile

dalla lotta per politiche sociali avanzate. Negli ultimi sondaggi

di inizio ottobre la Cup raddoppierebbe i voti.

Un'altra formazione è sorta recentemente: il Procés

Constituent guidato dall'economista Arcadi Oliveres e dalla

teologa benedettina Teresa Forcades che difende una Repubblica

catalana indipendente libera dalle banche e dai poteri finanziari.

Sociale e nazionale vanno mano nella mano.

La questione è invero assai complessa e delicata. Un

italiano fatica a capirla e, usando paradigmi conosciuti, la

identifica con una specie di leghismo oltre frontiera. Certo,

il discorso della destra catalanista basato sull'economia, le

tasse e l'anticentralismo avvalla in parte questa analogia:

“Roma ladrona!” si converte in “¡Madrid

ens roba!”. Ossia, “Madrid ci ruba!”. Ma c'è

di più.

Torniamo però alla relazione classe-nazione e facciamo

un altro passo indietro. L'estate del 1914 è stato uno

dei buchi neri nella storia del proletariato. La socialdemocrazia

tedesca vota i crediti di guerra e il socialismo francese decide

di entrare nella Union sacrée. Il militante (socialista)

si trasforma in militare (tedesco o francese). È la fine

dell'internazionalismo. Pochi resistono al fascino della patria.

Lenin, Rosa Luxemburg, Gorter, Pannekoek e Malatesta, tra gli

altri. Anche in Italia, per quanto il Psi né aderì

né sabotò la guerra, non furono pochi gli interventisti

provenienti dalle fila della sinistra: Mussolini e qualche sparuto

socialista rivoluzionario e molti sindacalisti rivoluzionari,

in odore di nazionalismo già dalla guerra di Libia (Arturo

Labriola, Ottavio Dinale...), come era avvenuto in Francia per

Gustave Hervè. Pochi furono i “superstiti”

all'abbraccio della patria; nelle fila sindacaliste rivoluzionarie

meritano una menzione Armando Borghi, Virginia D'Andrea e Pulvio

Zocchi, accusato d'essere pagato profumatamente dagli Imperi

Centrali (come il Lenin che nel 1917 attraversò la Germania

diretto in Russia) per aver pubblicato all'inizio del 1915 Coerenza,

un periodico anarco-sindacalista neutralista. In ogni caso,

se evitiamo il senno di poi e ci immergiamo in quel momento

storico, i propositi spesso non erano malvagi o non parevano

tali: la guerra la si faceva per difendere la patria della rivoluzione

e della libertà dai “barbari” tedeschi guglielmini

e per fare poi la rivoluzione sociale. Prima la guerra, poi

la rivoluzione. Ben altro è successo.

Facciamo ora un passo in avanti. Nel periodo interbellico non

furono pochi i tentativi di coniugare sociale e nazionale. E

non penso solamente al nazionalsocialismo e al corporativismo

fascista. Penso anche alla cosiddetta terza via, al planismo

di Henri De Man, ai neosocialisti francesi di Renaudel e Marquet

e a molti altri casi comparabili in Europa. E penso anche a

traiettorie individuali, come quelle di alcuni socialisti, comunisti

e sindacalisti rivoluzionari che si convertirono al fascismo

tra anni venti e anni trenta. Jacques Doriot, Paul Marion e

Marcel Déat in Francia, Óscar Pérez Solís

e Ramón Merino Gracia in Spagna, Nicola Bombacci, Alberto

Malatesta e Edmondo Rossoni in Italia, solo per fare qualche

nome.2

Non è un caso che fu proprio quando il fascismo giocò

la carta della patria vilipesa e attaccata in ambito internazionale

(le sanzioni della Società delle Nazioni per la guerra

d'Etiopia nel 1935) che Arturo Labriola rientrò in Italia

dall'esilio a Bruxelles scrivendo al figlio che “Bisogna

avere il santo coraggio di identificarsi col proprio paese anche

in quello che il proprio paese può presentare di contrario

alle nostre tendenze.” Non è un caso nemmeno il

fatto che Stalin giocò la carta propagandistica della

“grande guerra patriottica” dopo l'invasione nazista

dell'Urss per unificare il popolo sovietico. È fuor di

dubbio che in quegli stessi anni la relazione tra classe e nazione

ha dato anche frutti bellissimi, per quanto di corta durata,

come le esperienze dei Fronti popolari in Francia e Spagna o

le esperienze partigiane in Italia, Francia e Jugoslavia (e

anche in Grecia, spesso dimenticata). Ciò non toglie,

in ogni modo, che i tentativi di unire sociale e nazionale,

classe e nazione siano spesso un modo rischioso di giocare con

il fuoco. La nazione è una fiamma incontrollabile che

può bruciare in pochissimo tempo un lavoro sociale durato

decenni. Quello che mi domando è dunque: ne vale la pena?

|

| Bandiere indipendentiste nella catena umana

nel

centro di Barcellona lo scorso 11 settembre 2013 |

Una nazione sfruttata e oppressa?

Non è questa l'unica domanda che mi pongo, tutt'altro.

Entrando più in concreto nel caso catalano: possiamo

considerare la Catalogna del 2013 una nazione sfruttata e oppressa

(da 300 anni di dominio spagnolo, come frequentemente si sente

ripetere)? Ha senso, politicamente e storicamente parlando,

applicare modelli terzomondisti a una regione autonoma europea

nel XXI secolo? E ancora: di che libertà si parla quando

si dice che si vuole una “Catalogna che vive in libertà”?

Non è ormai la parola libertà un contenitore svuotato

di qualunque suo significato? Libertà da che cosa e per

che cosa? A cosa serve una Catalogna indipendente se il proletariato

(leggasi lavoratore precario o disoccupato) andaluso, galiziano

e madrileno è ancora sfruttato? Una Catalogna libera

sarebbe una Catalogna diversa dal punto di vista sociale? E

una domanda a monte: Come si può stringere la mano al

proprio sfruttatore (la borghesia catalana) per un obiettivo

comune (l'indipendenza)?

Vorrei concludere con un ultima citazione di un pensatore dimenticato:

Anton Pannekoek. Nel 1912, il pensatore olandese scrisse Lotta

di classe e nazione, una risposta a La questione delle

nazionalità e la socialdemocrazia di Otto Bauer,

pubblicata nel 1907. Pannekoek vi affermava che “il proletariato

non può trovare nessuna forza costitutiva nella nazione.

(...) Ciò che è nazionale non ha per il proletariato

altro significato che quello di una tradizione. (...) la nazione

gioca per il proletariato un ruolo simile a quello della religione.”

E ancora: “Ciò che è nazionale (...) costituisce

un ostacolo per la lotta di classe e deve essere eliminato.

(...) gli antagonismi nazionali costituiscono un mezzo eccellente

per dividere il proletariato, distrarlo dalla lotta di classe

con slogan ideologici e impedire la sua unità di classe.

(...) Agli slogan e agli argomenti nazionalisti dobbiamo rispondere:

sfruttamento, plusvalore, borghesia, dominio di classe, lotta

di classe.”3 Ad alcuni

probabilmente tutto ciò puzza di naftalina. Io non ne

sono convinto. Credo invece che sia ancora oggi uno dei migliori

antidoti a questa “eterna seduzione del nazionalismo”4.

Steven Forti

Note

- Per una cronaca ragionata della questione catalana rimando

a due libri usciti recentemente in Italia: Elena Marisol Brandolini,

Catalunya – España, il difficile incastro,

Roma, Ediesse, 2013 e Angelo Attanasio e Claudia Cucchiarato,

La questione catalana. Independéncia?, GoWare,

2013 [e-book].

- Per un approfondimento di questi casi vedasi il mio El

peso de la nación. Nicola Bombacci, Paul Marion y Óscar

Pérez Solís en la Europa de entreguerras,

Santiago de Compostela, PUSC, 2013.

- Cito dall'edizione spagnola: Anton Pannekoek, Lucha de

clases y nación, in Herman Gorter e Anton Pannekoek,

Contra el nacionalismo, contra el imperialismo y la guerra:

¡Revolución proletaria mundial!, Ediciones

Espartaco Internacional, 2005, pp. 39, 40, 41, 60, 51.

- Prendo a prestito il titolo dal bel saggio di Fredy Perlman

pubblicato in Italia dalla casa editrice Chersi di Brescia

nel 2006.

|