|

chiesa cattolica/1

Furbi et orbi

di Francesca Palazzi Arduini

Forse non siete tra i pochi fortunati che hanno sentito squillare il telefono di casa e dall'altra parte c'era “lui”.

Nell'attesa di quei trilli, leggetevi questo scritto un po' irriverente, ben poco in linea con il generale entusiasmo per questo gesuita.

“Verso l'inizio del 1950 Eichmann riuscì

a mettersi in contatto con l'Odessa... e venne in Italia, dove

un francescano che sapeva perfettamente chi era gli procurò

un passaporto da profugo, intestato a 'Richard Klement', e lo

mandò a Buenos Aires.

Arrivò alla metà di luglio, e senza alcuna

difficoltà ottenne documenti d'identità e un permesso

di lavoro col falso nome di Ricardo Klement (...)

Nell'estate del 1952 sua moglie e i figli finalmente lo raggiunsero.

(...) quando gli nacque il quarto figlio, 'risposò' la

moglie, a quanto si dice sempre col falso cognome di Klement.

La cosa è però improbabile perché il bambino

fu registrato all'anagrafe come Ricardo Francisco (forse in

omaggio al religioso italiano) Klement Eichmann”

La banalità del male. Eichmann

a Gerusalemme

di Hannah Arendt (1963)

Il salvataggio in corner della

chiesa cattolica tramite la “decadenza” di Joseph

Ratzinger dal ruolo di papa è stato il segnale della

rottura pubblica della fiducia della chiesa in se stessa come

organismo di Dio.

Potevamo dire poco di questo inedito Francesco se non che sembrava

che il collegio dei votanti l'avesse eletto ascoltando i mormorii

dei pensatori laico-devoti più accreditati, coloro che

bramavano il paradosso del “papa povero”, mentre

sdegnavano il “premier operaio” e rimpiangevano

il “prete anarchico”.

Da quel momento è partita la campagna di riabilitazione

vaticana che pare preludere o a uno scisma tra protestanti relativisti

e tradizionalisti, o a una ripetizione del Concilio Vaticano

II.

Una cosa è certa: i media possono fare piccolo ciò

che è grande e grande ciò che è piccolo:

anche per cattolici ora sembrerà più importante

del credere in Dio il credere se il papa farà o no cose

straordinarie.

Vediamo quindi, a prescindere dal giudizio, di certo negativo,

sull'uso del paradosso e dello pseudonimo da parte dei papi

(e di alcuni altri) l'uscita di corsa da un modello di chiesa

che aveva scommesso tutto su una geopolitica della fede intransigente

e viriloide, con Giovanni Paolo II, il transito attraverso un'epoca

di raffinati sofismi e poetica reazione con Ratzinger (il fagocita

bianco), l'imboccare a rotta di collo la costruzione d'una nuova

immagine popolare. I consigli dell'Economist (la chiesa ha bisogno

di nuovi investimenti in aree a rischio, come il Sudamerica)

non potevano essere meglio seguiti: informalità invece

di rigida etichetta, un palazzo stile seminario invece dell'appartamento

dorato, e soprattutto sfrondare il carnet dello Ior entro l'anno

dando il via ad una politica economica meno sportiva, anche

se foriera di pericolosi rancori.

Il dato più significativo di queste ultime settimane

è l'operazione di pulizia a tutto campo dell'immagine

di papa Bergoglio dalle ombre argentine del regime di Videla.

Ora possiamo capire di più del problema, a partire dal

libro La lista di Bergoglio, punta della manovra mediatica

per presentare questo papa come una specie di Schindler sudamericano.

Peccato che questo tentativo, a ben guardare, si morda la coda.

È questo che suggerisce Hannah Arendt nel nostro incipit:

ricordare come in passato il gioco dei “lasciapassare”

sia servito a ben altro, e come però, tragicamente, si

trattasse sempre del paese di origine di Bergoglio, ci presenta

vivida la realtà di un clero ben consapevole di essere

integrato in un sistema politico che gli dà delle possibilità

di azione... conveniente per sé per chi si decide di

“salvare”, purché si usi il silenzio, e la

prudenza che è sempre d'obbligo per l'autoconservazione.

Il paragone con Schindler pare debole. Non ci interessa vedere

nel Bergoglio di allora alcun segno di santità e una

vocazione al martirio. Sottolineiamo semplicemente l'ipocrisia

di questa narrazione politica che ripropone ancora una volta

una chiesa non certo “madre” o “sorella”

ma anzi “patrigna”, capace ancora una volta di far

valere le proprie leggi (e i propri passaporti) su quelle di

“Cesare” solo quando vuole e per chi vuole.

“Azione e contemplazione”

Che poi Bergoglio ami continuare a parlare contro il “sistema”,

e ammonire i suoi nemici, dichiarando “quando vedo un

clericale divento di botto anticlericale”, confermando

così la sua capacità di mimetizzazione a seconda

delle sollecitazioni, ci dà la conferma di una personalità

gesuitica a tutto tondo.

Per continuare un'analisi abbiamo bisogno di considerare almeno

tre elementi: la filosofia pratica del gesuita, il dibattito

tra papa e Scalfari (quest'ultimo definito 'papa del liberalismo'),

e la lista dei desideri dell'audience.

“Sono un peccatore” dice quasi fosse in confidenza

Bergoglio nella sua intervista strategica a Civiltà cattolica,

“Sì, posso forse dire che sono un po' furbo, so

muovermi, ma è vero che sono anche un po' ingenuo. Sì,

ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro

e che sento più vera, è proprio questa: sono un

peccatore al quale il Signore ha guardato”. La suggestione

del gesuita Matteo Ricci, mandarino alla corte cinese, è

chiara, la rianima Bergoglio stesso nel colloquio sull'organo

della compagnia Gesù. Il gesuita, dice Bergoglio, è

un uomo di azione e di contemplazione, il suo è un pensiero

aperto, rivolto a un orizzonte... Così, il mandarino

gesuita, uomo di mondo, si avventura verso il non credente o

l'altrimenti credente, ne impara la lingua, ne rintraccia (e

rivendica) l'etimologia divina, è capace di piccole concessioni

e anche di genuini gesti scenografici, come padre Arrupe che

pregava per terra “alla maniera dei giapponesi”.

Solo alcune certezze restano scolpite: che il gesuita debba

fedeltà alla chiesa, sia intesa essa come “popolo

di Dio” ovvero il gregge, che alla “santa madre

chiesa gerarchica”, cioè il clero. E che la “luce

della fede” sia superiore e in qualche maniera al lume

della ragione, un po' come la capacità di bluffare sulla

mnemonica nel poker (o era il contrario?).

La fede-lanterna ha una lunga storia, anche questa non nuova

per la chiesa: non solo le encicliche Veritatis splendor

e Fides et ratio di Giovanni Paolo II (1998), ma anche

la costituzione dogmatica Lumen gentium del Concilio

Vaticano II (1964), ripropongono in nuove versioni il tema della

fede come luce guida verso la verità e il corretto agire.

Certo Bergoglio non è il primo a sottolineare la possibilità

che la legge divina si possa interpretare, che la luce possegga

prismatiche sfumature, e che i poco fortunati esclusi dal contratto

di fornitura possono essere guardati con comprensione. “Dio

è nella vita di ogni persona”, afferma Bergoglio,

pur se non ancora baciate/i dalla fede siamo quindi considerate/i

sul mercato.

In God we Trust (“Noi abbiamo fiducia in Dio”),

anche le vittime di Lampedusa hanno beneficiato della benedizione

papale: “Nei giorni scorsi Krajewski (l'elemosiniere del

papa) si è recato a benedire i corpi ricuperati dal mare,

a visitare i superstiti, a far percepire loro la vicinanza del

papa e a dare a ciascuno un consistente aiuto per le necessità

più immediate. Ogni sommozzatore che scendeva in acqua

per ricuperare un corpo – ha informato L'Osservatore Romano

– portava con sé una coroncina del rosario benedetta

da papa Francesco”.

Niente di nuovo sotto il sole se, di nuovo, il cattolicesimo

tenta la carta della tolleranza dialogica e dell'italica indulgenza

condita da sapienti passi di valzer: uno, definire tutti Figli

di dio, due, propugnare comunque la morale tradizionale cattolica,

tre, benedire chi la sgarra e perdonare coloro che si ravvedono:

“Penso alla situazione di una donna che ha avuto alle

spalle un matrimonio fallito nel quale ha pure abortito. Poi

questa donna si è risposata e adesso è serena

con cinque figli. L'aborto le pesa enormemente ed è sinceramente

pentita. Vorrebbe andare avanti nella vita cristiana. Cosa fa

il confessore?”, chiede Bergoglio. Ovviamente sarà

misericordioso, come Dio.

Nella sua enciclica Lumen fidei (2013), rabberciata da

appunti ratzingeriani, si cita a pagina quattro Nietzsche come

propugnatore della divisione insanabile tra credere e cercare,

provando poi di nuovo a recuperare la distanza dal protestantesimo

e dalle nuove religioni, e a seppellire per sempre l'onta galileiana.

Bergoglio è un papa che apre alla monarchia costituzionale

ma accentra fortemente, con decisioni autoritarie ed esternazioni

rapide, questo processo centrato sulla sua individualità,

è lui infatti colui che “non ama i documenti colti

ma è per un cattolicesimo di popolo”, è

lui che interpreta la volontà di recupero della fiducia

popolare sia in Europa, attanagliata dalla miseria, che nei

paesi in via di sviluppo, teatro di grande divario sociale.

Dalle periferie dove alcuni parroci ormai ti offrono la colazione

se vai a messa, si pende dalle sue labbra.

È lui che sceglie di non dare la priorità al discorso

etico scomodo (aborto, matrimonio omosessuale, uso dei metodi

contraccettivi ..., “Quando se ne parla, bisogna parlarne

in un contesto. Il parere della chiesa, del resto, lo si conosce,

e io sono figlio della chiesa, ma non è necessario parlarne

in continuazione”) ma alla predicazione contro peccati

più impopolari (l'estrema ricchezza, l'avidità)

e a una funzione di servizio. Attenzione però, perché

la sussidiarietà sociale è già stata oggetto

di rivalità in Vaticano, nella guerra intestina che ha

generato le dimissioni papali.

|

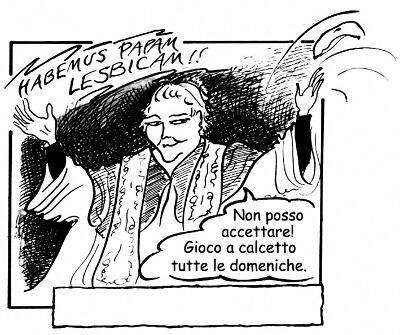

| Vignetta tratta da Towanda! Rivista lesbica |

Gli “altri” e il papa

Primo laico a emozionarsi per il nuovo papa buono è

Eugenio Scalfari sulle pagine de La Repubblica, agente di quello

che è stato definito, citando Prezzolini “un colloquio

tra bugiardi”.

Scalfari scrive per due volte al nuovo papa, la prima il 7 luglio

e la seconda, con un titolo più provocatorio, “Le

domande di un non credente al papa gesuita chiamato Francesco”,

il 7 di agosto. Alla seconda il papa ha risposto, per forza,

all'annoiato giornalista (“La politica e l'economia non

forniscono novità in questo week-end estivo (...)

tutto considerato, il tema che più mi appassiona è

l'enciclica Lumen Fidei...”). Le tre domande

poste da Scalfari a Bergoglio, sul perdono di Dio ai non credenti,

sul 'peccato' del non credere, e sulla scomparsa di Dio

nel momento della scomparsa dell'umanità, sembrano più

un artifizio retorico per dire altro, che enigmi veri da risolvere.

Ecco come Scalfari descrive Papa Bergoglio: “Di politica

non si occupa, non l'ha mai fatto né in Argentina da

vescovo né dal Vaticano da papa. Criticò Videla

sistematicamente, ma non per l'orribile dittatura da lui instaurata

ma perché non provvedeva ad aiutare i poveri, i deboli,

i bisognosi. Alla fine il governo, per liberarsi di quella voce

fastidiosa, mise a sua disposizione una struttura assistenziale

fino a quel momento inerte...”.

La risposta di Bergoglio quindi arriva per autotutela. E invoca

la visione di una fede cristiana “al servizio dell'uomo”,

spiega la sua ampia visione del concetto di “peccato”

e si spinge ad arditi (e sbrigativi) paragoni: non esiste verità

“assoluta” nemmeno per i cattolici, perché

la conoscenza consiste in una relazione, e l'amore di Dio tramite

Gesù Cristo è una relazione.

Qui si confondono un pochino i piani della realtà umana

e della fede ma tant'è, Bergoglio ribadisce che per lui

c'è sempre un “cammino” verso la verità,

e che ognuno deve seguire la propria coscienza che sa cosa è

male e cosa è bene (non apriamo qui il capitolo sulla

malafede, che è diabolica come il cavaliere).

Scalfari esulta emotivo alla risposta papalina ma più

che altro tira un sospiro di sollievo per quelle parole che

stanno a rassicurare che il papa non intende ingerire in politica

ma solo farsi i fatti suoi gestendo la baracca sociale sussidiaria.

Degne di nota sono le ultime righe di Scalfari, tutto assoluti

magici “anch'io vorrei che la luce riuscisse a penetrare

e a dissolvere le tenebre anche se so che quelle che chiamiamo

tenebre sono soltanto l'origine animale della nostra specie

(...) guai quando incliniamo troppo verso la bestia da

cui proveniamo”, oltre cent'anni di psicanalisi buttati

alle ortiche, e rispuntano le corna.

Da questi paludamenti, prendiamo le distanze concordando con

il filosofo Giovanni Fornero: questo dialogo tra sordi messo

in atto è concettualmente ambiguo, presenta due punti

di vista differenti, una la coscienza personale e l'altra la

verità secondo i principi dottrinali cattolici. L'unica

cosa su cui entrambi i patriarchi sono d'accordo è la

salvaguardia dei ruoli di entrambi.

In quanto allo slogan “più angeli meno diavoli”,

niente di nuovo sotto il sole.

Già nel 2010 il vaticanista Giancarlo Zizola ricordava

che era già Caterina da Siena, sostenitrice del ritorno

del papa a Roma, a gridare a Gregorio XI ai tempi di Avignone

che il papa avrebbe dovuto “divellere” quei papaveri

del clero puzzolenti e pieni di avidità che infestavano

la chiesa. Occorre mettere in penitenza i preti cattivi e formare

i buoni missionari.

Quasi fosse babbo natale

Ma questo impegno comune del “formare i buoni”

cosa ci porterà per il futuro? Possiamo ipotizzare che

sarà l'élite reazionaria e saranno gli interessi

finanziari a dar vita a uno scisma tra chiesa Jekyll e chiesa

Hyde? Oppure che l'attenzione di Bergoglio al concetto di “chiesa

di servizio” e missionaria darà la mazzata finale

alla concezione del welfare e della laicità, in Italia

già abbondantemente tradito, vilipeso e smantellato.

È difficile dire se e quando le scelte di Bergoglio per

una chiesa non romanocentrica, più poliglotta, innescheranno

quelle scissioni che forse già Ratzinger, prendendo il

nome di Benedetto, prefigurava. Del resto si chiama proprio

Benedetto il pontefice che lo scrittore Jean Raspail immagina

quale ultimo papa avignonese.

Intanto tutti scrivono al e sul papa: alcuni quasi fosse Babbo

Natale, altri chiedono udienze nel tentativo di perorare la

propria causa, altri per sollecitare riforme e cambiamenti o

provocare reazioni.

Critica liberale chiede al nuovo papa, vista la promessa

francescana, che “rinunci a tutti gli introiti che alla

chiesa, a corretti termini di legge, ma contro ogni logica,

provengono dal sistema dell'8 per mille attraverso il cosiddetto

'inoptato' (...) Chieda di scomputare dai versamenti

annuali dello stato alla chiesa un importo pari alle retribuzioni

degli insegnanti di religione nelle scuole di stato (...).

Promuova Ella sua sponte un censimento delle attività

economicamente profittevoli di enti e istituzioni ecclesiastiche

e dia una direttiva inderogabile in ordine al pagamento, su

di esse, di ogni tassa e contributo, da quelle sugli immobili

a quelle sul lavoro”.

Marcello Veneziani depreca questo inno alla povertà

e questo camminare a piedi (“come la Boldrini”,

dice svelando le sue paure di misogino quasi la Santanchè

invece andasse in Mercedes anche al cesso), e invita i media

a non trasformare Bergoglio in un pauperino.

Sandro Magister nutre dei dubbi sulla capacità

di “discernimento” di questo papa e sottolinea l'affidamento

di un incarico vaticano a uno strano personaggio, Francesca

Immacolata Chaouqui, informatrice legata all'Opus Dei, e la

nomina come uomo di fiducia per lo Ior di monsignor Battista

Ricca che ha scatenato i media rivelatori delle vicende omosessuali

e di corruzione del monsignore. Cose che il papa, pur essendo

queste avvenute in Sudamerica, pareva non conoscere.

Vito Mancuso vede in Francesco la spoletta dell'unione

tra cattolici e laici quasi in virtù di una nuova religione

panteista, che creda nell'Essere, e depreca il solito povero

Nietzsche ritenuto causa di tutti i mali del relativismo. “I

credenti sono chiamati a rinnovarsi (...) anche i non credenti

però sono chiamati a rinnovare la loro mente alla luce

dell'Essere non solo caos ma anche logos”.

Don Giovanni Franzoni auspica che oltre alla retorica

pauperista arrivino le decisioni vere: la riabilitazione dei

preti “repressi”, la collegialità vera attraverso

il potere del Sinodo che deve essere decisionale, più

autorità femminile (ma non il sacerdozio, precisa, pure

lui).

“Noi siamo chiesa” ricorda l'appello alla

chiarezza lanciato da Franzoni e presentato nel 2007 in Vaticano,

e protesta circa la decisione di canonizzare cerchio e botte,

papa Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II (il 27 aprile 2014)

dissociandosene.

Massimo Faggioli descrive l'empatia mediatica per il

papa come “Un effetto che non si misura ad audience, a

presenze eccellenti, a best seller venduti. Si misura a lacrime

e sorrisi”. Accento deamicisiano.

Pietro De Marco critica il papa per il “linguaggio

liquido” adottato per compiacere la stampa, che pare annunciare

la rinuncia del papa cattolico alla certezza dottrinale “Inoltre,

o nessuno è legittimato, mai, al giudizio, perché

lo è solo Dio, o non si vede perché soltanto nel

caso dell'omosessualità non si trovi l'istanza giudicante”.

Piero Stefani, partendo dall'analisi dell'esternazione

del papa sull'attentato suicida in Pakistan del 23 settembre,

fa notare che: “In virtù di una vera e propria

eterogenesi dei fini di Francesco rischia di identificare il

messaggio evangelico con se stesso. Nel mondo massmediatico

è raro che ci sia l'ottimo, tuttavia quando c'è

non vi è nulla di più facile che si trasformi

in pessimo”.

Don Luigi Ciotti auspica che si avveri la promessa di

una chiesa meno legata ai giochi della politica che spesso usa

“l'alibi del cielo”.

Marco Marzano, su Il manifesto, trascende immaginando

una chiesa canterina e empatica, scivolando verso la pericolosa

estasi di massa: “Una spiritualità, quella del

papa, anticipata dai rituali di guarigione dei gruppi carismatici,

con l'entusiastica forza emotiva dei canti e della glossolalia”.

Francesco Santoro chiede al papa un giudizio e l'amnistia

sulle sue “colpe” di prete che ha celebrato unioni

gay.

e le donne?

In questo calderone ecumenico, in attesa della nuova cardinala

(anche senza portafoglio) che sarebbe un colpaccio venisse eletta

prima della presidente della repubblica, e della fine delle

donne di servizio in chiesa, possiamo solo citare Anne Sexton:

“Benedette le donne che vogliono rifarsi a propria immagine

e somiglianza/ma non tutti i giorni./ (...) Benedetta la

donna per aver sposato la mela”.

Francesca Palazzi Arduini

|