|

r/esistenze

La città informale

di Laura Antonella Carli

Dharavi (Mumbai, India) è il regno dell'economia sommersa.

Kibera (Nairobi, Kenya) è un piccolo, efficiente angolo di libero mercato.

Gli slum come eterotopie, tra economia informale, spazi di resistenza e tentativi di assorbimento.

Il giardino persiano anticamente

era un rettangolo diviso in quattro parti – le quattro

parti del mondo, i quattro elementi – con al centro una

fontana o un tempio, e intorno esemplari della vegetazione di

tutto il mondo: tutto il mondo conosciuto in un unico, perfetto

rettangolo di terra.

Per Foucault è proprio il giardino persiano, riprodotto

sui tappeti orientali, veri e propri “giardini d'inverno”,

a essere l'archetipo dell'eterotopia, assieme a una varietà

di altri spazi che fanno del concetto un'espressione più

evocativa che definitoria – dai cimiteri agli ospizi,

dagli hammam ai teatri. Perfino il viaggio di nozze delle

fanciulle e, in genere, i luoghi di transizione.

Per il pensatore, ogni civiltà crea al suo interno degli

“spazi assolutamente altri”, luoghi che si oppongono

a tutti gli altri, la cui funzione è “cancellare,

compensare, neutralizzare o purificare” i luoghi in cui

si inseriscono, e giustapporre in un luogo reale –

in questo l'eterotopia si distingue dall'utopia – più

spazi che normalmente sarebbero incompatibili. Si tratta sostanzialmente

di contro-spazi, un concetto che, secondo Foucault, i bambini

conoscono molto bene: sono i nascondigli, le soffitte, il bosco,

la notte; persino il grande letto dei genitori. Luoghi in cui

è possibile rintanarsi, isolarsi, pensare all'altrimenti.

Anche la società adulta crea i suoi contro-spazi, le

sue utopie situate. Luoghi di evasione – il cinema,

il teatro, il villaggio-vacanze –, luoghi in cui racchiudere

il tempo – la biblioteca, il museo –, luoghi di

segregazione – il manicomio, la casa di riposo, il carcere.

Ogni società crea, distrugge, modifica le proprie eterotopie.

Ma cosa succede se dei luoghi altri sorgono spontaneamente?

È possibile per la società riassorbirli all'interno

delle sue dinamiche o deve necessariamente distruggerli? Ed

è davvero possibile che un'eterotopia sorga indipendentemente

dalla società entro cui nasce?

La città-alveare

Mumbai è la città più ricca ed elegante

dell'India. In seguito al boom edilizio degli anni settanta

è diventata la prima città al mondo per densità

di abitazione. A partire dalle liberalizzazioni del 1991 è

diventata anche la capitale economica del paese, il cuore pulsante

della nuova potenza indiana, culla di Bollywood e della nuova

borghesia cosmopolita che parla inglese e studia all'estero.

Accanto a questa economia trionfale però esiste un'economia

parallela: un brulicare di piccoli negozianti, sarti, tassisti,

venditori ambulanti: è “l'economia informale”

di Dharavi, lo slum più grande d'Asia.

L'India non ha seguito il modello di sviluppo dell'Asia orientale:

non possiede giganteschi distretti industriali, nonostante il

governo abbia cercato per anni di attirare le grandi imprese

creando zone economiche speciali. “Dharavi è una

zona economica speciale per poveri che si è creata

da sola” scrive Jim Yardley sul New York Times “che

incarna il fallimento della politica e la sua incapacità

di dare un alloggio decente ai milioni di immigrati che arrivano

dalle campagne”.

A Dharavi infatti vivono circa un milione di persone, distribuite

in 60mila abitazioni, soprattutto baracche. I vicoli sono così

stretti che in alcuni non filtra la luce del sole, i gabinetti

sono in comune e le acque di scolo scorrono attraverso canali

scoperti.

Nel bel mezzo della città-simbolo del miracolo economico

indiano, Dharavi è l'incarnazione della disuguaglianza:

una ferita nella metropoli. Ma allo stesso tempo è parte

attiva di questa economia galoppante: una città-alveare

estremamente laboriosa, che frutta una produzione annuale che

va dai 600 milioni a più di un miliardo di dollari.

Regno dell'economia sommersa, Dharavi offre un'opportunità

anche a chi non avrebbe mai potuto ottenere un finanziamento

o uno spazio per iniziare la propria attività: per questo

lo slum attira sempre nuovi abitanti, ed è talmente dedito

al business che alcuni studenti che ci abitano hanno deciso

di sfruttare la sua “alterità” organizzando

tour guidati per i turisti, per un prezzo che si aggira intorno

alle 400 rupie a testa (circa 6 euro). Non stupisce che questo

triangolo di terra cosparso di baracche di lamiera sia diventato

col tempo oggetto di piani di investimento e riqualificazione

da parte di politici e imprenditori. Un grande progetto approvato

nel 2006, attualmente ancora fermo per questioni burocratiche,

prevede la costruzione di spazi abitativi e commerciali gratuiti

per gli abitanti, ma anche la possibilità di intervento

per investitori privati e costruttori.

È l'economia ufficiale che irrompe tra le maglie dell'economia

informale per assorbire l'eterotopia.

|

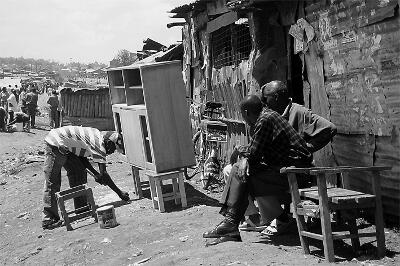

| Kibera, Nairobi (Kenya), gennaio 2008. Un falegname

lavora alla costruzione di un mobile nel suo studio:

una capanna

di lamiera ondulata |

Luoghi “fuori luogo”

Il caso di Dharavi non è isolato: più di un

miliardo di persone nel mondo vive nei sobborghi delle metropoli,

in quartieri costruiti spontaneamente e illegalmente da chi

li abita.

Gli slum possono essere molto diversi tra loro. Si va dal crawl

di Dharavi – un monolocale di 15 metri quadrati, abitato

in media da sei persone, che evoca molto bene la struttura dell'alveare

– alle note favelas brasiliane. In Perù,

e in particolare a Lima, le baraccopoli sono chiamate “pueblos

jóvenes”, ovvero “città giovani”

e le abitazioni più diffuse solo le collejones,

case con intelaiatura di legno e copertura di paglia e fango,

edificate per lo più su aree di proprietà del

maggior immobiliarista della capitale peruviana: la chiesa cattolica.

Molti slum, come quello di Algeri, sono semplicemente il prodotto

della degradazione di vecchi quartieri residenziali; altri hanno

richiesto un'inventiva maggiore, come al Cairo, dove circa un

milione di persone ha convertito in abitazioni le tombe di un

vecchio cimitero di mamelucchi.

La parola turca gecekondu significa letteralmente “costruita

durante la notte”, e si riferisce alla sola abitazione,

ma per estensione indica i quartieri totalmente abusivi. Qui

in Turchia, fino agli anni ottanta, alcuni di questi sobborghi

nati abusivamente sono stati regolarizzati con atti di proprietà

e quindi riassorbiti. Recentemente, alcuni di essi sono stati

addirittura riadattati e trasformati in abitazioni per la classe

medio-bassa.

Il giornalista Robert Neuwirth, nel suo libro Città

ombra (Fusi Orari, 2007), invita a non liquidare sbrigativamente

gli slum come luoghi di pigrizia e povertà, ricordando

tra l'altro come anche l'Upper east side di New York fosse un

tempo una baraccopoli. Secondo lui “gli slum non sono

luoghi disperati”, non possono essere definiti come “luoghi

dove finiscono i perdenti, ma incubatrici dei vincenti di domani”.

“Vero e proprio spot per l'ambizione umana” è

infatti definita dall'Economist Kibera, la più grande

baraccopoli africana, a pochi chilometri dal centro di Nairobi.

Come per Dharavi, si tratta di una città nella città,

un microcosmo vivo e variegato, in cui nessun gruppo etnico

predomina sull'altro. Se di notte può risultare pericolosa

(per essere sicuri di transitare indenni è possibile

“affittare” delle guardie del corpo masai), di giorno

è quasi totalmente dedita al lavoro. L'economia informale

di Kibera ha sviluppato proprie regole e proprie usanze. Ad

esempio il sistema delle lattine da mezzo litro, che nei bar

di Kibera sostituiscono i bicchieri: quando il prezzo del mais

aumenta, il proprietario del bar taglia una striscia a ogni

lattina; i clienti preferiscono questo metodo all'aumento del

prezzo, e non riducono il consumo.

Dello stesso avviso di Neuwirth è Mike Davis, autore

de Il pianeta degli slum, il quale, parlando del lavoro

di Neuwirth, commenta: “Gli uomini e le donne che emergono

da questo spaccato di vita sono i veri costruttori del nostro

futuro urbano globale”.

Tralasciando il tono da film yuppie americano dei due scrittori

(il quartiere degradato che conquista la sua fetta di felicità

attraverso la produzione e il consumo) il dato è interessante:

sobborghi come Dharavi e Kibera “fanno muovere l'economia”

attraverso un sistema informale che prende a modello l'economia

ufficiale, con la quale, a tratti, si interseca. Le due economie,

formale e sommersa, sono in antitesi e allo stesso tempo dipendenti

l'una dall'altra, fino a forme estreme di ingerenza da parte

dell'economia ufficiale. Come sostiene Davis, in virtù

del loro stesso proliferare gli slum attraggono sempre di più

la speculazione, che vede nelle abitazioni di fortuna potenziali

ottimi affari in termini di affitto o riqualificazione. In Egitto

infatti l'acquisto di suoli edificabili “è diventato

il terzo maggior investimento non petrolifero dopo l'industria

manifatturiera e il turismo”, e lo stesso accade a Lagos,

in Nigeria; a Karachi, in Pakistan, o nei sobborghi di San Paolo,

in Brasile.

Abitare altrimenti

Se le eterotopie sono, come sostiene Foucault, “la contestazione

di tutti gli altri spazi”, e se questa contestazione si

può esercitare in due modi: “o creando l'illusione

che denuncia tutto il resto della realtà come un'illusione”

(come nel caso delle case di prostituzione) oppure “creando

realmente un altro spazio reale tanto perfetto, meticoloso e

ordinato, quanto il nostro è disordinato, mal organizzato

e caotico” (come nel caso delle colonie o di alcune comuni)

– gli slum di Mumbai e Nairobi soddisfano entrambe queste

condizioni contemporaneamente.

Come le case di prostituzione, questi microcosmi denunciano

l'ipocrisia della società in cui sorgono, ponendosi come

sfacciato e inequivocabile emblema della disuguaglianza sociale:

l'altra faccia del progresso, la baracca che sorge ai piedi

del grattacielo. D'altra parte, come le meticolose colonie gesuite

citate da Foucault, la loro economia minuziosa e organizzata

ci mette di fronte a un'efficienza sorprendente, ottenuta mettendo

in campo meno forze, meno regole, meno capitale rispetto all'economia

ufficiale. Kibera, con la sua economia priva di pedaggi, in

cui non esiste il pizzo, è un piccolo, perfetto esempio

di libero mercato.

E tuttavia, come abbiamo visto, le eterotopie non sono esenti

dal rischio di sparizione: la scomparsa (relativa) delle case

di prostituzione è per Foucault l'esempio perfetto di

come ogni società sia in grado di riassorbire un'eterotopia.

Il cimitero, invece, luogo altro nella sua accezione

più drastica, ci mostra come un contro-spazio possa cambiare

ruolo e caratteristiche a seconda dei mutamenti sociali. Se

fino al XVII secolo infatti si trovava nel centro della città,

accanto alla chiesa, pur senza essere investito di particolare

solennità, proprio nel momento in cui la civiltà

ha iniziato a secolarizzarsi e a diventare più laica

– alla fine del settecento – si è cominciato

a “individualizzare gli scheletri”, a costruire

per ciascuno la propria lapide e la propria “scatoletta”,

nel contempo relegando questi luoghi ai margini della città,

come “luoghi di infezione”.

Qualcosa di analogo è accaduto per un particolare tipo

di eterotopia, molto discussa nell'attuale società europea:

il campo nomadi. Con il progressivo imporsi della stanzialità

sul nomadismo, con la crescita – a dir la verità

ancora molto lacunosa – delle nostre conoscenze della

comunità rom e sinta, e quindi con il riconoscimento

e l'individualizzazione di questi popoli da parte della società,

si è diffusa anche la pratica della segregazione in riserve,

il più possibile lontane dal centro, il più possibile

lontane dagli occhi.

Pur inserendosi perfettamente nel campo delle “eterotopie

di deviazione”, ovvero spazi – come i manicomi,

le carceri o gli ospizi – destinati a individui il cui

comportamento è considerato deviante rispetto alla norma,

i campi nomadi sembrano sfuggire in qualche modo al controllo

della società che li ha prodotti, incarnando un altrimenti

troppo radicale.

A differenza degli slum di cui abbiamo parlato, in qualche modo

funzionali o comunque riassorbili nonostante la loro alterità;

a differenza anche delle periferie europee e statunitensi (i

sobborghi londinesi, le banlieues parigine) consapevoli

dello propria marginalità e in conflitto più o

meno latente con il resto della società, e pertanto in

dialogo con essa, i campi nomadi si limitano a essere altrimenti.

La loro economia interna non ricalca quella ufficiale, se non

nelle aspirazioni al possesso di alcuni beni della società

dei consumi. Tolta la produttività e i possibili interessi

economici resta dunque solo l'imbarazzo di dover gestire un

viver altro che nessuno capisce completamente. Al di

là di quale soluzione abitativa sia più auspicabile

per i diretti interessati – la questione non è

francamente così semplice – resta il fatto che

in questi insediamenti si realizza alla perfezione quella che

Antonella Moscati, curatrice di Utopie Eterotopie (Cronopio

2006), definisce la “funzione fondamentalmente anarchica

delle eterotopie”: spazi altri come luoghi di resistenza,

non tanto per coloro che vi stanno dentro ma, forse, per alcuni

di coloro che ne stanno fuori. Si tratta di luoghi che, per

la loro stessa esistenza, contestano tutti gli altri spazi,

incarnando una differenza assoluta. Sono luoghi di resistenza

anche quando diventano spazi di reclusione. Perché insinuano

un dubbio nei confronti del nostro “incosciente e autarchico

benessere”.

Laura Antonella Carli

|