Questione

animale

e forme del dominioC'è un racconto molto antico, appartenente alla tradizione dei Padri

del deserto (siamo in epoca successiva all'editto dell'imperatore

Costantino con il quale si lasciava libertà di culto

ai cristiani; se per molti ciò significava l'agognato

ritorno alla normalità dei giorni, altri intravedevano

un pericolo letale: l'abbraccio con il secolo e il potere; per

questo si erano incamminati verso il deserto). Si narra di un

anacoreta che viveva insieme ai bufali; un giorno rivolse a

Dio questa preghiera: “Signore, insegnami ciò che

mi manca”. E una voce gli disse: “Entra nel tal

cenobio e fai quel che ti diranno”. Egli si recò

nel cenobio e vi rimase, ma non capiva nulla del lavoro dei

monaci, sicché cominciarono a insegnargli le varie attività

e gli dicevano: “Fa' questo idiota! Fa' quello vecchio

stolto!” E, afflitto, egli disse a Dio: “Signore,

il lavoro degli uomini io non lo capisco, rimandami dai bufali”.

Dio glielo consentì ed egli ritornò alla campagna

a pascere con i bufali. Ma laggiù, gli uomini avevano

teso delle reti. Alcuni bufali vi caddero dentro e vi finì

anche l'anziano. Gli venne il pensiero: “Tu hai le mani,

sciogliti dalle reti”. Poi rispose a quel pensiero: “Se

sei un uomo, ti sciogli e vai a vivere con gli uomini. Ma se

sei un bufalo, allora non hai mani”. E restò nelle

reti sino al mattino. Quando gli uomini vennero a prendere i

bufali, alla vista del vecchio, furono colti da terrore, ma

lui non emise parola. Lo sciolsero e così poté

fuggire, correndo dietro ai bufali. Comportamento idiota, quello

assunto dal vecchio, simile a quello del principe Myskin di

Dostoevskij; di chi – incapace di adattarsi ai giochi

di potere – riesce a intuire i processi profondi dentro

e fuori di sé, vivendo il mondo come tema di una ricerca

senza fine.

Questo racconto ben si presta a introdurre il denso saggio Crimini

in tempo di pace (Elèuthera, Milano 2013, pp. 295,

€ 18,00) di Massimo Filippi e Filippo Trasatti, in cui

si indagano gli effetti causati dall'attuale organizzazione

dei viventi in base alla suddivisione in specie (specismo);

delineando al contempo delle linee di fuga radicalmente alternative

(antispecismo). I crimini in tempo di pace sono infatti

quelli verso gli animali. Come ci tengono a sottolineare gli

autori nella premessa “non è un libro sugli

animali (...) ma per gli animali” (umani inclusi).

Forse sono utili due parole a mo' di chiarimento. Ciò

che viene chiamato specismo ha come prodotto immediato l'attribuzione

di un diverso status agli appartenenti alle diverse specie

animali, sancendo, con presunta oggettività scientifica,

null'altro che dei rapporti gerarchici e di forza tra i viventi:

in breve, il dominio dell'uomo sugli animali non umani. Filippi

e Trasatti provvedono così a smontare il concetto di

specie e di quello che ne consegue, pezzo per pezzo, poiché

altro non è che un costrutto artificiale (sarebbero da

rileggere a questo proposito anche le pagine ironiche che Pirsig,

nel suo secondo e al momento ultimo romanzo – Lila

–, dedica alla classificazione dell'ornitorinco, vero

e proprio rebus zoologico). Ma la visione specista per funzionare

abbisogna di un marchingegno indispensabile, che sta proprio

al centro di ogni discorso sull'uomo: è la macchina

antropologica (il rimando va soprattutto ai lavori di Agamben

e alla distinzione – risalente a Platone e Aristotele

– tra bìos e zoè: la vita

umana, da una parte, e la nuda vita indifferenziata, dall'altra),

il dispositivo in base a cui si garantisce la creazione, la

manutenzione e il funzionamento dell'uomo in quanto tale: in

altre parole, l'uomo fa l'uomo separandosi dall'animale.

A ben vedere è all'opera la distinzione, elevata alla

massima potenza, della categoria schmittiana di amico/nemico:

il nemico non è necessariamente moralmente cattivo, esteticamente

brutto o economicamente dannoso: è semplicemente l'altro,

der Fremde (lo straniero), qualcosa costitutivamente

diverso da noi. Non basta: tale linea di separazione è

a sua volta fluida, di volta in volta viene ridefinita, decidendo

chi rientra nelle categorie dell'umano e chi va escluso (barbari,

eretici, neri, donne, ebrei, rom, gay, ecc.), divenendo oggetto

del medesimo trattamento riservato agli animali non umani (esclusione,

reclusione, sfruttamento, marchiatura, eliminazione, ecc.).

Il pregio del volume risiede soprattutto nella tensione volta

a far compiere nuovi passi, significativi, rispetto al tradizionale

approccio antispecista (fra l'altro, e detto en passant,

è di per sé sminuente definirsi, con il prefisso

“anti”, in termini di opposizione a qualcosa; qui

davvero – Wittgenstein docet – i limiti

del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo!).

Pur nel riconoscimento dell'ancor giovane età di questa

visione della vita e dei viventi, vengono colti nel volume alcuni

limiti nel primo antispecismo: la visione logocentrica (primato

esclusivo riferito al pensiero razionale), cripto-antropocentrica

(attribuizione ai non umani di qualità abitualmente assegnate

agli umani), settoriale (non vengono individuate le cause che

accomunano lo sfruttamento di umani e non umani) e giuridicizzante

(il campo del diritto degli animali diviene lo scopo ultimo);

con le parole degli autori: “Il diritto non è l'approdo

finale della lotta di liberazione del vivente, ma piuttosto

una soglia di passaggio verso altre forme di convivialità

ospitante”.

È proprio questa prospettiva conviviale e ospitante che

va apprezzata fino in fondo, cogliendone tutti i possibili esiti.

Perché è in corso un unico processo di sfruttamento

e di emarginazione dei viventi, siano essi operai o precari,

donne o gay, neri o popoli nativi, animali non umani o interi

ecosistemi. Classismo, sessismo, razzismo, specismo sono nomi

di articolazioni differenti di un unico grande processo in atto

da tempi immemorabili (l'erranza millenaria dell'umanità

di cui parla Jacques Camatte). Possiamo dire che oggi sta prendendo

forma un unico, globale movimento di liberazione? Questo nuovo

movimento si sta forse aggirando per il pianeta? Chi scrive

pensa di sì: si tratta di saperlo riconoscere, articolando,

dal basso e dall'interno, le sue voci con le sue infinite molteplicità,

con tutta la ragione e la passione che il momento presente richiede.

Il libro di Filippi e Trasatti sembra muoversi proprio in tale

direzione.

Federico Battistutta

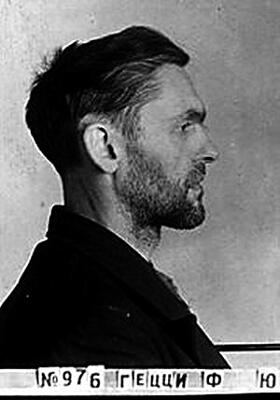

Francesco Ghezzi,

dall'antifascismo al gulag staliniano

La casa editrice Zero in Condotta ha appena pubblicato il

libro di Carlo Ghezzi (già segretario della Camera del

Lavoro di Milano) dal titolo Francesco Ghezzi. Un anarchico

nella nebbia. Dalla Milano del teatro Diana al lager in Siberia

(pp. 126, e 10,00). L'autore ricostruisce la vita

di Francesco, suo parente, una bella figura di anarchico, che

dopo essere stato esule in Svizzera e Germania per sfuggire

alla respressione seguita alla strage del Diana si stabilì

in Unione Sovietica per venire poi internato, in seguito

alle purghe staliniane, nel campo di Vorkuta, in Siberia, dove

trovò la morte. Ne pubblichiamo l'introduzione di Massimo

Ortalli.

|

| Francesco Ghezzi |

C'è chi ha voluto vedere nella fine dell'Unione Sovietica,

nella dissoluzione dei regimi comunisti e nell'assestamento

di nuovi equilibri mondiali una sorta di fine della storia.

La definitiva e irreversibile conclusione di un processo che

era nato dai presupposti del progresso, dell'emancipazione sociale,

dell'affrancamento dal bisogno e dalla miseria, ma che poi si

è sviluppato mostruosamente nei suoi contrari: nella

drammatica contrapposizione tra gli obiettivi proposti e i risultati

effettivamente concretizzati. Quasi a significare che il grande

progetto di liberazione dell'uomo dallo sfruttamento e dai condizionamenti

materiali e morali ormai non avesse più possibilità

di realizzarsi, e marcasse la sua definitiva sconfitta insieme

con l'ammainarsi della bandiera rossa sulle cupole del Cremlino.

Ma di fine della storia non si può effettivamente parlare.

Non può essere che il progetto di libertà e solidarietà

che ha mosso le grandi aspirazioni del pensiero socialista e

libertario sia circoscrivibile a quelle manifestazioni che hanno

visto riprodursi la violenza del potere sull'individuo nel corso

del cosiddetto secolo breve. Come non può essere che

la speranza di un mondo migliore e l'interpretazione dei mezzi

idonei alla sua realizzazione debbano restare definitivamente

ristrette dentro le maglie di svolgimenti totalitari e liberticidi.

Ci sono altre strade da percorrere e, anche se oggi si stenta

a scorgerle e attualizzarle, esse sono lì che attendono

soltanto che il cammino riprenda.

Il protagonista di questo libro ne è testimonianza.

Francesco Ghezzi è un operaio milanese, un anarchico,

un sovversivo, fuggito dall'Italia per sottrarsi alla “giustizia”

fascista e approdato, dopo lunghe peregrinazioni in vari paesi

europei, nell'Unione Sovietica, sicuro di trovarvi condizioni

di una vita migliore, e di poter contribuire, con la generosità

dei suoi ideali, a quel grande processo di emancipazione sociale

che aveva entusiasmato il proletariato di tutti i paesi. Una

storia comune, la sua, a quella di altri rivoluzionari, di altri

ribelli affamati di giustizia sociale che, pur partendo da esperienze

diverse, ripararono, col cuore gonfio di speranza, nel “paradiso

socialista”, nel paese del socialismo reale. Si sa che

per loro le cose non andarono affatto così, perché,

nonostante alcuni innegabili miglioramenti nelle condizioni

di vita del miserabile proletariato russo, una pesantissima

cappa di oppressione e di controllo sociale si sarebbe abbattuta

sulla nuova società comunista, finendo con l'annullare

il significato stesso di quella grandiosa esperienza in una

paranoica paura verso qualsiasi forma di dissenso se non, addirittura,

di critica.

Francesco Ghezzi fu una delle tante vittime di questa mostruosa

degenerazione, ma fu una vittima indomita e mai rassegnata,

una vittima esemplare. Infatti, pur consapevole dei rischi cui

andava incontro con il suo comportamento ribelle, non smise

mai di affermare i suoi ideali e di proclamare solidarietà

alle vittime dello stalinismo. E per questo fu dapprima emarginato,

calunniato e perseguitato, poi mandato a morire in un gulag,

in obbedienza a quelle “disposizioni di servizio”

che il regime bolscevico applicava per neutralizzare i dissidenti.

E purtroppo, come sappiamo, fra questi veniva incluso chiunque

non fosse disposto ad accettare supinamente l'involuzione burocratica

e autoritaria che negava sistematicamente i presupposti sui

quali si era affermata la rivoluzione proletaria.

Carlo Ghezzi, significativa figura del movimento operaio milanese,

è legato a Francesco da un vincolo di parentela. È

un parente che non dimentica e intende riportare alla luce una

memoria storica quanto mai emblematica delle contraddizioni

e delle tragedie del novecento. Con un ammirevole lavoro di

scavo, ricostruisce le tante vicissitudini che hanno segnato

la vita del suo predecessore, dalla prima formazione anarchica

nelle fabbriche milanesi all'opposizione attiva alla guerra,

dalla partecipazione alla campagna per la liberazione di Errico

Malatesta e Armando Borghi nel 1921 alla strage del Diana, dalla

forzata scelta dell'esilio alla decisione di riparare nell'Unione

Sovietica per costruirsi una nuova vita, dal pieno inserimento

lavorativo nella nuova realtà socialista alla incessante

e coraggiosa critica rivolta alle disfunzioni e alle contraddizioni

che immiserivano la vita del popolo russo, fino alla tragica

scomparsa in un gulag siberiano, dove il regime riesce finalmente

a farne tacere la voce.

Molto spesso, quando si affronta una biografia, il rischio dello

storico è quello di farsi “coinvolgere” dall'oggetto

delle sue indagini, mettendo a repentaglio l'obiettività

e la serenità del suo giudizio. Ma in questo caso l'affetto

dell'autore risalta proprio come il pregio maggiore dalla narrazione

tragica e avvincente dei fatti, né intende mascherarsi

dietro il paravento asettico della ricerca storica. È

l'affetto di chi sente di condividere l'idealità di fondo

del protagonista, ma è anche, soprattutto, il sentimento

nutrito per il parente perduto, per colui che non si è

mai conosciuto, che è andato a morire lontano, ma di

cui si avverte ancora forte la vicinanza. E i sensi di tale

ritrovata, affettuosa vicinanza emergono particolarmente dalla

ricostruzione puntigliosa e per molti versi seducente delle

vicende della famiglia, qui ripercorse sin da quando i comuni

antenati lasciarono la piccola Cusano sul Seveso per trasferirsi

nella grande città. A Milano un'intera generazione proletaria,

quella di Francesco, partecipò al processo storico che

avrebbe trasformato le masse contadine in proletariato urbano,

e avrebbe ridisegnato un territorio prevalentemente artigianale

e ancora profondamente attaccato all'economia agricola in quello

di una moderna città industriale, al passo con i nuovi

tempi e con le profonde modificazioni sociali imposte dalla

rivoluzione dei processi produttivi.

Francesco Ghezzi fa parte pienamente di queste trasformazioni,

di cui è anzi figura paradigmatica, rappresentando con

la sua vicenda biografica un ceto che si trasforma in classe

e che partecipa attivamente a quel nascente movimento sociale

così ricco di prospettive cui dedica tutte le sue forze

e la sua volontà, insieme con i compagni di lavoro e

di fede. Un esempio di abnegazione quale solo situazioni di

estremo cambiamento possono produrre.

La ricostruzione di Carlo Ghezzi è particolarmente attenta

e partecipe nel restituire l'impegno totale e totalizzante di

Francesco, un impegno che lo porta (assieme agli inseparabili

Ugo Fedeli e Pietro Bruzzi) a scelte spesso estreme e pericolose,

tali da esporlo inevitabilmente sia alle attenzioni della giustizia,

sia a quelle, altrettanto pesanti, del nascente fascismo. Il

tentativo di coinvolgerlo ingiustamente nell'efferato attentato

al Teatro Diana, che sarà la causa del suo lungo peregrinare

in Europa fino all'approdo nell'Unione Sovietica, non fu altro,

infatti, che la strategia consapevole operata da un potere politico

e giudiziario intenzionato a spianare la strada alla violenza

squadrista, neutralizzando quanti, come Francesco e i suoi compagni,

avrebbero potuto rendere meno facile l'ascesa al potere del

fascismo. E merito della lunga e ostinata ricerca di Carlo,

che ha voluto sottolineare con decisione l'estraneità

del lontano parente alla tragedia del Diana, è anche

quello di avere ribadito l'inconsistenza di una sorta di “leggenda

nera” che per anni ha inseguito i protagonisti di una

parte non indifferente del movimento anarchico milanese dei

primi decenni del novecento. Così, riscrivendo le peripezie

di Francesco – vittima e non colpevole –, ha portato

un nuovo contributo a una lettura più obiettiva e onesta

di quelle lontane vicende.

Viviamo tempi, lo sappiamo, che ci rendono quasi impossibile

incrociare esistenze esemplari, vite dedicate a una causa sociale

che indichi strade collettive di riscatto, di emancipazione,

di libertà. Vite animate da una passione capace di trasformare

un progetto visionario in pratica quotidiana, temprate dallo

scontro con una realtà al tempo stesso drammatica ed

esaltante. Vite ricche di dignità, insomma, in grado

di diradare la “nebbia” che ammanta il potere e

di illuminare l'esistenza di chi è costretto a subire

ogni forma di sfruttamento morale e materiale. Fu questa la

vita di Francesco Ghezzi, una vita eroica senza volerlo essere,

una vita esemplare anche se vissuta, soprattutto negli ultimi

anni, consapevolmente “annullata” nella massa della

nuova società. Una vita che ci ricorda che l'eroismo,

quello vero e non quello agghindato di retorica e demagogia,

consiste nel saper portare rispetto alle proprie convinzioni.

Rispetto sempre e comunque, anche a scapito della propria sopravvivenza.

E siamo davvero grati a Carlo Ghezzi perché questo suo

lavoro non è solo un commovente omaggio a un grande compagno,

ma è anche uno stimolo a continuare a percorrere, anche

se più modestamente, la stessa strada di Francesco Ghezzi.

Massimo Ortalli

Ancora

sull' anarchia selvaggia

di Pierre ClastresDel volume di Pierre Clastres L'anarchia selvaggia

(Elèuthera, Milano, 2013, pp. 120, € 12,00)

abbiamo pubblicato in

“A” 381 (giugno 2013) una recensione di Federico

Battistutta. Alberto Giovanni Biuso ci ha fatto avere la

sua e volentieri la pubblichiamo. L'importanza del lavoro di

Clastres ne giustificherebbe anche una terza.

Il potere è inevitabile, la guerra è inevitabile.

Non esistono società senza potere né società

senza guerra. Meno che mai le società primitive sono

società senza potere e senza guerra. E tuttavia i selvaggi

vivono senza stato, senza fede, senza legge, senza re. Com'è

possibile? Il contributo etnologico di Pierre Clastres è

fondamentale proprio perché spiega con chiarezza la differenza.

La differenza tra il potere e lo Stato, la differenza tra la

guerra e il dominio, la differenza tra le società indivise

e le società costruite sull'Uno.

Contro la teologia liberale e marxista della storia1,

l'etnologo rifiuta ogni determinismo evoluzionistico

di “figure del sociale che si generano e si concatenano

meccanicamente” (p. 30); egli cancella in questo modo

la condizione di incompletezza e di grado zero della storia

che l'ideologia coloniale liberale e marxista attribuisce ai

popoli primitivi. Contro ogni etnologia della miseria, lo studioso

mostra la miseria dell'etnologia e della sua miope convinzione

che l'accumulazione costituisca il motore di ogni società

e lo stato il senso di ogni convivenza civile. Per comprendere

i primitivi bisogna oltrepassare le unilateralità del

discorso naturalista, del discorso economicista

e del discorso scambista.

Nel primo caso è comunque troppo netta e antropocentrica

la tesi di Clastres che separa ontologicamente l'umano dalla

natura, il biologico dallo storico: “La società

umana non è materia della zoologia, ma oggetto della

sociologia” (p. 41). Una simile separazione è metodologicamente

e antropologicamente ingenua, come gli studi successivi hanno

mostrato. L'animale umano è appunto un animale, le cui

logiche di comportamento si inscrivono totalmente nell'ambito

biologico – e come potrebbe essere altrimenti? –

con le peculiari sue caratteristiche culturali, così

come ogni altra specie possiede delle qualità sue proprie

sia di struttura sia di funzione.

La critica agli altri due discorsi è invece molto più

ampia e fondata. Contro quello economicista, i dati etnologici

e l'argomentazione logica mostrano – anche sulla scorta

degli studi di Marshall Sahlins – come il modo di produzione

domestico (Mpd) “assicuri in realtà una completa

soddisfazione dei bisogni materiali della società, a

fronte di un tempo limitato dedicato alle attività di

produzione e della bassa intensità con cui sono espletate

(...) le società primitive, sia di cacciatori nomadi

sia di agricoltori stanziali, sono in realtà, considerando

il poco tempo destinato alla produzione, vere e proprie società

del tempo libero” e “società dell'abbondanza”

(pp. 46 e 97). Esse si comportano infatti seguendo l'invito

evangelico a non preoccuparsi per il domani perché a

ogni giorno basta la sua pena e a imitare invece l'esempio degli

uccelli e di altri animali che non accumulano ma che ogni giorno

si nutrono2. In altre, e chiare,

parole: “I selvaggi producono per vivere, non vivono per

produrre” (p. 101). La loro logica, i loro comportamenti,

la loro concezione della vita, delle relazioni e del tempo è

dunque l'opposto di quella incarnata dall'imprenditore capitalista,

la cui figura è invece presa a modello dalla teorie economiche

sia liberiste sia marxiste.

Sul discorso scambista – che è in gran parte quello

di Lévi-Strauss, maestro di Clastres – l'analisi

è articolata. Clastres condivide la tesi della centralità

dello scambio ma ne inverte la funzione rispetto alla pratica

della guerra. Quest'ultima, infatti, non è il risultato

di uno scambio fallito; non è dunque l'esito di una pratica

commerciale che nel mondo primitivo non esiste, ma è

la struttura e la condizione di base di quelle società.

La guerra ha lo scopo fondamentale di mantenere ciascuna di

quelle società autonome rispetto alle altre e indivise

al proprio interno. Si tratta di società-per-la-guerra

poiché “finché c'è guerra, c'è

autonomia: per questo la guerra non deve, non può finire,

per questo è permanente” (p. 69). La guerra svolge

la funzione costitutiva di forza centrifuga e di tutela del

molteplice. La società primitiva è egualitaria

al proprio interno, dove domina il principio di identità,

ma è separata rispetto all'esterno, dove domina il principio

di differenza. Sono società indivise – ciascuna

di esse rappresenta una totalità –; senza classi,

poiché non vi sono ricchi che sfruttano il lavoro degli

altri; senza organi separati del potere, che invece rimane per

intero all'interno della comunità, non si proietta e

incarna in istituzioni e figure separate dal corpo sociale.

Chi è dunque il capo? Il capo è qualcuno

che anzitutto deve possedere talento oratorio e generosità.

La prima qualità gli serve per fare da “portavoce,

ovvero dire agli Altri che cosa desidera e che cosa vuole la

comunità” (p. 28). La seconda qualità è

necessaria perché “il big man lavora, letteralmente,

per la gloria, e la società gliela concede volentieri

occupata com'è ad assaporare i frutti del lavoro del

capo. Gli adulatori vivono a spese degli adulati” (p.

106). Anche qui vige un dispositivo inverso rispetto alla società

dello stato, nella quale il capo raccoglie e utilizza il frutto

del lavoro dei sottoposti, un dispositivo che Clastres definisce

del debito. Se il capo è in debito con la società,

quella è una società indivisa – senza stato

–, se invece la società è in debito con

il capo, vuol dire che si è prodotta la scissione tra

dominanti e dominati ed è quindi nata la società

dello stato.

Per comprendere la struttura delle società primitive

è quindi indispensabile non confondere il potere con

il prestigio, errore quasi generale in cui incorrono gli studi

etnologici, e non soltanto essi:

“Che cosa spinge il big man? In vista di che cosa

si impegna? Non certo in vista di un potere che se si sognasse

di esercitare la gente della tribù rifiuterebbe di subire,

bensì in vista di un prestigio, di quell'immagine positiva

che gli restituisce una società pronta a celebrare in

coro la gloria di un capo così prodigo e lavoratore.

Ed è proprio questa incapacità a pensare il prestigio

senza il potere che pesa su molte analisi di antropologia politica,

rivelandosi particolarmente erronea nel caso delle società

primitive” (pp. 105-106).

Le società tribali possiedono quindi antidoti efficaci

contro la nascita dello stato e cioè della divisione

all'interno della struttura sociale tra chi comanda e chi obbedisce.

Uno dei più universali e costanti è appunto la

guerra, con la quale viene garantita la permanenza e la conservazione

di “una molteplicità di comunità indivise

che obbediscono tutte a una stessa logica centrifuga. Qual è

l'istituzione che esprime e insieme garantisce il permanere

di questa logica? È la guerra, come vera relazione tra

le comunità, come principale mezzo sociologico di promozione

della forza centrifuga di dispersione contro la forza centripeta

di unificazione (...) Quanto più c'è guerra, tanto

meno c'è unificazione, e il miglior nemico dello Stato

è la guerra. La società primitiva è una

società contro lo Stato in quanto è una società-per-la-guerra”

(p. 71). Hobbes aveva dunque ragione a sostenere che lo stato

è contro la guerra. La società primitiva conferma

tale legame di esclusione ma ne capovolge il senso “affermando

che la macchina della dispersione opera contro quella dell'unificazione.

Ovvero ci dice che la guerra è contro lo stato”

(p. 72). Si potrebbe tuttavia a questo punto chiedere perché

gli stati moderni, come le società primitive, sono caratterizzati

anch'essi da una condizione di costante guerra reciproca.

A ogni modo, se le società primitive non possono permettersi

una pace universale – che porrebbe a rischio la loro libertà

–, non possono neppure sostenere la guerra generale, il

cui risultato sarebbe la fine dell'eguaglianza. È per

questo che scattano le alleanze, soprattutto quelle familiari

– lo scambio delle donne –, per garantirsi un insieme

di amici dal comportamento neutrale o favorevole nel caso di

un conflitto con gruppi nemici. Diventa a questo punto chiaro

che “la logica della società primitiva è

dunque una logica centrifuga, una logica del molteplice. I selvaggi

vogliono la moltiplicazione del molteplice. E qual è

il principale esito del dispiegarsi della forza centrifuga?

Opporre una barriera invalicabile, il più potente ostacolo

sociologico, alla forza inversa, ovvero alla forza centripeta

dell'unificazione, dell'Uno. (...) Ora, qual è quella

forza legale che ingloba tutte le differenze per eliminarle,

che poggia precisamente sull'abolizione della logica del molteplice

per sostituirla con quella opposta dell'unificazione, qual è

l'altro nome di quell'Uno che rifiuta nella sua stessa essenza

la società primitiva? È lo stato”. (pp.

69-70)

Lo stato come identità, la società come differenza.

Il contenuto dell'indagine etnologica di Clastres diventa

a questo punto tutt'uno con la prospettiva metodologica

“di un relativismo culturale che, rinunciando all'affermazione

imperialista di una gerarchia di valori, ammette ormai

la coesistenza di differenze socioculturali, senza la

pretesa di giudicarle” (p. 25). La società primitiva

cerca e vuole, infatti, la frammentazione, la differenza, la

dispersione in una varietà di gruppi tra di loro separati

e autonomi, viventi su un territorio del quale utilizzano e

consumano in modo egualitario le risorse, riconoscendo soltanto

il prestigio di un capo lavoratore e donatore, negandogli invece

qualunque potere separato dal corpo sociale. La logica della

società primitiva “è una logica della differenza”

(p. 59). Non a caso, nello studiare tutto questo, Clastres formula

soprattutto due nomi, oltre a quelli di Lévi-Strauss

e di Hobbes. I nomi di Étienne de La Boétie e

di Friedrich Nietzsche, entrambi avversi all'Uno e al suo dominio.

Alberto Giovanni Biuso

Note

- “Risulta da tutto ciò che il marxismo non può

pensare la società primitiva perché la società

primitiva non è pensabile all'interno di questa teoria

della società. L'analisi marxista vale, forse, per le

società divise o per i sistemi dove, apparentemente,

la sfera dell'economia è centrale (il capitalismo). Ma

quando la si vuole applicare a società indivise, a società

che si collocano nel rifiuto dell'economia, una tale analisi

più che strampalata appare oscurantista. Non saprei dire

se sia facile o meno essere marxisti in filosofia, ma è

evidente che esserlo in etnologia è semplicemente impossibile”

(p.111).

- “Aborigeni australiani e Boscimani, quando stimano di

avere raccolto sufficienti risorse alimentari, smettono di cacciare

e di raccogliere. Perché stancarsi a raccogliere quello

che non si può consumare?” (p. 97).

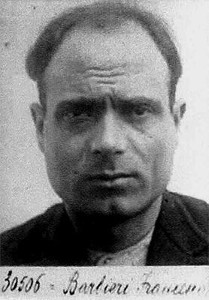

Chico, l'anarchico

dei due mondi

“Come anarchico sono più interessato alla vita

che alla morte delle persone!”

(Alessio Lega)

Sono

sicuro che Angelo Pagliaro e Antonio Orlando hanno tenuto presente

questo assunto, peraltro molto diffuso nell'ambito della ricerca

storica anarchica, durante la stesura di Chico il professore.

Vita e morte di Francesco Barbieri, l'anarchico dei due mondi

(coedizione La Fiaccola e Zero in Condotta, Milano, 2013, pp.

352, € 22,00). Per anni infatti, quello dell'anarchico

calabrese è stato solo un cognome affiancato al più

famoso Camillo Berneri. I due vennero assassinati insieme durante

le tragiche giornate di Barcellona del maggio del '37, in quel

gorgo di tradimenti, omicidi politici e illusioni perdute che

fu il “labirinto spagnolo”, secondo una felice definizione

della storiografia inglese. A interessare gli studiosi che hanno

lavorato a quest'opera, non sono solo le misteriose circostanze

della morte, peraltro ben ricostruite, ma le scelte di vita

delle quali fu protagonista Barbieri e che s'intrecciano con

gli avvenimenti, i luoghi, le lotte della macrostoria. Sono

sicuro che Angelo Pagliaro e Antonio Orlando hanno tenuto presente

questo assunto, peraltro molto diffuso nell'ambito della ricerca

storica anarchica, durante la stesura di Chico il professore.

Vita e morte di Francesco Barbieri, l'anarchico dei due mondi

(coedizione La Fiaccola e Zero in Condotta, Milano, 2013, pp.

352, € 22,00). Per anni infatti, quello dell'anarchico

calabrese è stato solo un cognome affiancato al più

famoso Camillo Berneri. I due vennero assassinati insieme durante

le tragiche giornate di Barcellona del maggio del '37, in quel

gorgo di tradimenti, omicidi politici e illusioni perdute che

fu il “labirinto spagnolo”, secondo una felice definizione

della storiografia inglese. A interessare gli studiosi che hanno

lavorato a quest'opera, non sono solo le misteriose circostanze

della morte, peraltro ben ricostruite, ma le scelte di vita

delle quali fu protagonista Barbieri e che s'intrecciano con

gli avvenimenti, i luoghi, le lotte della macrostoria.

Per questo il lavoro storiografico di Pagliaro e Orlando assume

una valenza che va al di là della ricostruzione biografica,

offrendo un ricchissimo panorama delle vicende storiche nelle

quali il movimento anarchico fu protagonista. Dalle lotte per

l'emancipazione dei lavoratori in Argentina e il ruolo che proprio

gli emigranti italiani ebbero in esse, alla guerra civile spagnola,

passando per le dure esperienze di carcere ed espulsioni.

Le imprese della lotta armata con il gruppo Culmine al fianco

di Severino Di Giovanni, che spaccarono il movimento sui metodi

da adottare per condurre le lotte; l'incontro e l'amicizia a

Parigi con Berneri nell'ambito del tentativo di organizzare

gli antifascisti italiani all'estero; la guerra al fronte e

per le strade della Spagna sono le tappe più significative

dell'avventura umana dell'anarchico calabrese.

Il lavoro di ricerca a tutto campo ha esplorato con sapienza

le fonti storiche, riportate in un ricchissimo apparato di note,

restituendo così la figura di Barbieri come uomo di azione,

sempre in prima linea, temuto dalle polizie di due continenti,

in particolare da quella fascista, che a lungo lo braccò.

Il libro non si esime dal ragionare sulle varie ipotesi formulate

nel corso dei decenni per fare luce su mandanti ed esecutori

del duplice omicidio, le cui modalità rimandano con certezza

a un'esecuzione mirata compiuta da sicari scelti, e sul quale

una parola definitiva ancora non è stata scritta.

Pagliaro e Orlando presentano al lettore documenti e testimonianze

che seguono le piste principali, che sostanzialmente si riducono

a due: quella che porta al Psuc direttamente controllato dagli

stalinisti e dall'Unione Sovietica e quella, meno probabile,

che attribuisce l'omicidio a spie fasciste dell'Ovra.

Particolarmente emozionanti le parole del racconto dei funerali

nel ricordo di Umberto Marzocchi: “In testa al funerale

centinaia di bandiere, tutti i sindacati, tutti i gruppi anarchici,

dietro i cinque carri un centinaio di anarchici del Mir, del

Movimento di Investigazione Rivoluzionaria, con le mauser...

e poi tutta la folla! Io sono in testa con la bandiera italiana...”

Una nota di carattere editoriale, ma non meno rilevante se letta

in prospettiva futura, è il fortunato connubio nord-sud,

fra Zero in Condotta e La Fiaccola, grazie al quale è

stato possibile giungere alla stampa di quest'opera.

Il lungo lavoro degli autori ha dato frutti copiosi anche in

termini di nuovi materiali documentali, che potrebbero essere

fruibili in un'eventuale edizione ampliata in formato ebook.

Un libro quindi che colma un vuoto storiografico a lungo rimasto

aperto come una ferita, e che oggi diventa finalmente una storia

di tutti per tutti: la storia di Francesco Barbieri.

Fabio Cuzzola

Teatro civile

e coscienza critica

Il vecchio della torre di Zelinda Carloni è un

racconto noir per giovani lettori. Anzi, lettori-ascoltatori,

infatti può essere considerato un racconto-spettacolo,

adatto a una lettura corale, e in pubblico.

“Vi racconto”. Inizia così “una storia

che porterà molto lontano”, mentre coinvolgimento

diretto e tono colloquiale della voce narrante abbattono la

quarta parete.

Il titolo rimanda al pezzo che un commissario-capo, preposto

a indagini investigative, e per diletto autore dei testi e regista

di una compagnia teatrale amatoriale, sta ultimando.

Senza accorgersene, si viene accompagnati nel gioco del teatro

nel teatro. Il commissario si servirà di un'attrice della

sua compagnia, per creare un espediente e riuscire a intrappolare

la mano infame che infierisce a morte su bambini e adulti tedeschi,

residenti in Italia, scelti a caso nel mucchio, come in una

roulette russa.

Il commissario Ideale, con la sua aria da stordito-insonne-cronico,

un po' bischero e slanci da cascamorto quando si trova a tu

per tu con una donna, è uomo interprete del sentire comune.

L'approccio cerebrale, mai sùbito lucido rispetto ai

casi da risolvere, è infarcito di citazioni colte, guide

autorevoli e motivo conduttore per orientarsi nell'intricato

labirinto degli indizi. Spesso sproloquia nomi fragorosi di

letterati, ma poi dichiara tutta la sua ignoranza quando si

tratta dei fatti storici delle Shoah: “Non ho mai sentito

queste cose”! Sarà Donna, detta Didi, “strana

creatura che pareva uscita da un racconto fantastico”

ad aprire alla conoscenza il commissario-regista-autore, a volte

attore. E il sodalizio Donna-Ideale si rivelerà ben riuscito.

Calate nell'intreccio fittizio dei casi investigativi da risolvere,

le spiegazioni di Donna accrescono realtà oggettiva agli

stessi avvenimenti storici da lei narrati. Il giovane ascoltatore-lettore-spettatore

si trova a conoscere, forse per la prima volta, come per il

commissario, attraverso la mediazione di un racconto dai risvolti

noir, i crimini del nazismo.Nella finzione letteraria, la mano

assassina agisce in nome delle vittime, facendosi paladina della

massima di Dostoevskij: “Ognuno è responsabile

di tutto davanti a tutti”. Collocato altresì in

apertura e chiusura del racconto, il motto conferisce un andamento

circolare alla struttura narrativa. La frase è ripresa

anche nelle battute conclusive del pezzo teatrale scritto dal

commissario-regista-autore, e pronunciate dal personaggio-vecchio

saggio, custode della memoria.

Ma la massima di Dostoevskij potrebbe rappresentare inoltre

il punto di partenza per un finale in divenire, aperto a un

dibattito con il giovane pubblico, sollecitato a interpretarla

a più voci, nel suo significato profondo. Il racconto-spettacolo

si rivela quindi un'opportunità per un primo approccio

ai temi della memoria individuale e collettiva, del conformismo

e del negazionismo, della violenza subdola che va smascherata.

Il vecchio della torre può ricavarsi uno spazio

meritato, in un contesto di teatro civile dove la narrazione-spettacolo

diventa occasione di sensibilizzazione e formazione di una coscienza

critica. Da coltivare fin dalle giovanissime generazioni.

Claudia Piccinelli

Il libro Il vecchio della torre non è pubblicato,

può essere richiesto in pdf all'autrice: lindazeli@hotmail.it.

Con

Vladimir Vysotsky

nel cuoreLottavo romanzo (Sicilia Punto L, Catania, 2013, p.

165, € 10,00) raccoglie ventinove scritti piuttosto brevi

di Marco Sommariva e un testo finale, che mi figuro con i piedi

ben piantati in musica, di Alessio Lega. È uscito quest'estate

e l'ho letto disordinatamente e più volte, in treno,

a casa, in giro. Solo una volta – l'ultima – l'ho

letto seguendo la traccia delle pagine, ma lasciando comunque

da parte la prefazione. È perché temo le presentazioni

dei libri: non mi va che qualcuno mi suggerisca prima cosa succede

dopo, che mi si dia una traccia o un'angolazione da cui prendere

la mira, o una qualche chiave. Quando leggo qualcosa mi piace

andare in esplorazione da solo: voglio che la lettura sia un

viaggio nuovo, voglio farmi sorprendere, voglio che un libro

mi apra davanti panorami e preferibilmente panorami di meraviglia.

Una mezza sorpresa l'ho avuta già nel corso delle prime

letture (solo mezza perché un po' lo conosco, credo di

aver letto grande parte delle cose scritte da Marco e questo

è davvero uno dei suoi lavori più complessi e

riusciti), una sorpresa intera l'ho avuta scoprendo quest'ultimo

tratto, la prefazione appunto. Mi ero fatto un'idea complessiva

del libro e già stavo buttando giù degli appunti

che avrei poi trasformato in questa segnalazione, ma nel leggere

la prefazione di Haidi Giuliani mi sono accorto che praticamente

tutto quello che avrei voluto raccontarvi lei l'aveva già

scritto, prima e molto meglio di me.

Cambio quindi strada e, magari più banalmente, vi racconto

Lottavo romanzo dal rumore che fa, dai suoni che lo abitano.

Marco Sommariva ama impastare le parole dei suoi racconti con

una specie di colonna sonora: dà raramente delle indicazioni

specifiche, non sceglie brani lunghi né canzoni intere,

ma lavora a un mosaico di frammenti, di tracce, di scie sonore

che nell'economia del suo lavoro di scrittore hanno altrettanto

peso. Potrei descriverlo come quel disordine di suoni che escono

dalle finestre delle case quando passi per una di quelle strade

di quartiere fatte di poco o niente silenzio, rumori e voci

a tutte le ore e in tutte le gradazioni. È un groviglio

comunque ancora riconoscibile quello nel suo libro d'esordio

Il cristallo di quarzo, con i Radiohead mischiati ai Pink

Floyd in una babele fitta di worldmusic mediorientale oppure

maghrebina oppure da chissà dove. In uno dei suoi primi

lavori Vorompatra ti entrava nelle orecchie un mix elaborato

di Jackson Browne e chitarristi solitari in un angolo più

Ub40 e voci telefoniche più Patti Smith e Rem più

Tom Waits: una mescolanza artificiale ma possibilissima, specie

se letta come un'antologia veloce di suoni familiari a un ragazzo

nato negli anni sessanta e cresciuto felice col pop degli anni

settanta ed il rock degli anni ottanta, ma a disagio nella musica

degli anni novanta e lasciato chiuso fuori da quella del millennio

nuovo. Nel più recente Il venditore di pianeti alle

orecchie arriva molto poco di riconoscibile: è un rumore

continuo, bagnato e nebbioso come un novembre a nordest, di

macchine che passano e clacson e frenate, grumi sonici che escono

dalle radioline e dagli altoparlanti dei televisori, gente che

grida per strada e dentro le stanze ma che ci raggiunge come

da dietro un vetro opaco. Per caratterizzare Lottavo romanzo

Marco cambia strada, e sceglie piuttosto esplicitamente Vladimir

Vysotsky cantato con la voce di Eugenio Finardi (Il cantante

al microfono, edizioni Velut Luna, 2008, velutluna.it:

cercate questo cd e ascoltatelo con tutta l'attenzione possibile),

riuscendo a intrecciare fili rossi tra ciascun racconto breve

e ritagli di strofe del cantapoeta russo.

Il libro ha dimensioni piccole, resta comodo tra due mani, ma

mentre lo si legge si trasforma e diventa un album di fotografie

sempre più grandi e sempre più nervose e intrise

di inquietudine, oscurità, disperazione. Le parole sono

il pretesto per raccontare storie di occasioni buone strappate

di dosso ai protagonisti, sogni dai quali ci si risveglia con

ancora i segni dei denti e delle unghie sul viso, giornate buttate

via una dopo l'altra galleggiando in mezzo a un mare di gente

e di spettri ma comunque soli, sprecate aspettando fuori di

un portone che nessuno apre o al buio in cerca di una qualche

luce da accendere. Lo stesso, le canzoni che lo abitano sono

sconfinate dichiarazioni d'amore e d'indipendenza messe in bocca

a un profeta alcolista, condannato a restare straniero dappertutto

e sempre nonostante le traduzioni più amorevoli.

Marco Pandin

L'anarchia,

le anarchie,

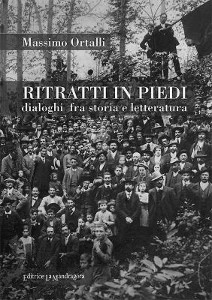

le anarchiche, gli anarchiciPer i tipi della casa editrice imolese La Mandragora (editricelamandragora.it)

è uscito il volume di 570 pagine (€ 32,00)

Ritratti in piedi, in cui sono raccolti

tutti gli scritti che il nostro collaboratore Massimo Ortalli

ha pubblicato su questa rivista tra il 2001 e il 2009, nella

sua omonima rubrica. Ne pubblichiamo l'introduzione di un nostro

redattore.

Se la piccola cooperativa editoriale di cui mi occupo da 43

anni pubblicasse anche libri, questo dovrebbe essere nel nostro

catalogo. Si tratta infatti della raccolta completa dei testi

che Massimo Ortalli ha scritto sulla rivista anarchica “A”

per quasi nove anni, nella sua rubrica Ritratti in piedi.

E sottolineo l'aggettivo sua perché nessuno fino ad allora

aveva avuto l'idea di porre un'attenzione organica e sistematica

a quello sterminato mondo di scritti originati dal fecondo incontro

tra anarchia e letteratura.

In questa sede mi preme evidenziare che se questo incontro,

che data da oltre un secolo e mezzo e dura tuttora, ha dato

tanti risultati nella letteratura e in terreni artistici assai

variegati (si pensi al teatro, al cinema, ecc.) è perché

l'anarchia non è “solo” un ideale politico-sociale

o un movimento che ad essa si richiama, ma è tante e

tante cose in più. Al punto che a volte mi sembrerebbe

più preciso e chiarificatore parlare di anarchie,

al plurale. Con il rischio, però, di non cogliere appieno

quel sentimento di fondo che tutte queste anarchie tiene assieme.

I ritratti che Massimo Ortalli ripropone in questo suo scrigno

di umanità di oltre 500 pagine ci permettono di approfondire

la conoscenza di tante persone, reali o romanzate poco importa,

tramite le quali le grandi idee anarchiche si sono fatte vita

quotidiana, relazioni, progetti di lotta e tante altre cose.

Dietro e dentro questi scritti, dunque dietro e dentro questo

ponderoso volume, c'è Massimo Ortalli, un individuo,

un anarchico, con tutta la sua conoscenza sulla storia dell'anarchismo.

Anima dell'Archivio storico della Federazione Anarchica Italiana,

collezionista, studioso, autore di pubblicazioni, conferenziere

è tra quanti (a dire il vero, pochi) hanno gli strumenti

per cercare di abbracciare l'inabbracciabile, in altre parole

avere una visione d'insieme di quanto attiene all'anarchia,

fosse anche solo con attenzione prevalente per quella di lingua

italiana – che è ben altra cosa dal dire l'anarchismo

in Italia, data l'entità e l'importanza dell'emigrazione,

dell'esilio e del radicamento nei cinque continenti.

Pur in possesso di tanta “scienza”, non si potrebbe

nemmeno affrontare un processo di comprensione/narrazione dell'anarchismo

e degli anarchici senza coglierne empaticamente il mondo, il

sistema di valori, i comportamenti, i dibattiti politici, vorrei

dire anche i tic, le abitudini mentali, gli automatismi emotivi,

quella estrema ricchezza di umanità, di idee, di esperimenti,

di lotte che all'anarchia in vario modo si richiamano. Dentro

l'anarchia, le anarchie, c'è di tutto e questa raccolta

di scritti, all'incrocio con la letteratura, ne è ulteriore

conferma.

Va poi tenuto presente che l'impegno storiografico di Massimo

assume un senso compiuto solo alla luce del suo e del nostro

impegno militante, se tale si può definire la volontà

di contribuire alla trasformazione del mondo, non solo alla

sua “scrittura”.

Delicato ma fondamentale equilibrio è quello tra ricerca

storica e impegno politico, dove la reciproca autonomia (soprattutto

per quanto attiene alla prima, che deve essere libera da ideologismi

e schemi prefissati) non deve significare estraneità

e distanza dalle vicende del mondo attuale e dall'impegno contro

le ingiustizie che sta alla base del nostro coinvolgimento nelle

idee e nel movimento organizzato che cerca di portarle avanti.

Già, le idee. Non è certo questa breve introduzione

a permettere una disanima foss'anche veloce del ricco patrimonio

di esperienze, riflessioni, sofferenze, lotte, scritti che hanno

fatto e fanno dell'anarchismo un patrimonio – uno tra

i tanti, a mio avviso – al quale ovunque e sempre si possa

attingere per pensare e operare nella prospettiva di una nuova

società. Nel baule che gli anarchici preservano e cercano

di arricchire, da portare nell'arca di Noè verso un mondo

migliore, di idee ce ne sono a iosa. E con Massimo di queste

idee parliamo, discutiamo, riflettiamo, dubitiamo. Materia viva,

appassionante, ma a volte datata, per la nostra rispettiva e

spesso comune sensibilità. Idee da approfondire e riesaminare,

a volte da lasciare a un passato che ci pare proprio passato.

Perché le idee, per gli anarchici, sono (o meglio, dovrebbero

essere, a mio avviso) un patrimonio da riesaminare, ridiscutere,

sul quale riflettere. Mai un dogma.

Diverso è il discorso che riguarda gli individui, le

donne e gli uomini che hanno fatto e che fanno la storia dell'anarchismo:

portatrici e portatori in vario modo di quelle idee, testimoni

dei principi cui esse si ispirano per tradurli in atti quotidiani,

di impegno, di vita, di solidarietà, di lotta.

Lo accennavo all'inizio. Il patrimonio ideale dell'anarchismo

è eccezionalmente ricco, variegato, a tratti emozionante,

ma alla luce dell'esperienza mostra più di una corda:

non nell'ispirazione di fondo (una società di liberi

e di uguali, la pratica della solidarietà, ecc.) ma nelle

modalità per avvicinarsi a una realizzazione anche solo

parziale. L'esperienza e la riflessione hanno fatto crescere

in me continui punti interrogativi, le “certezze”

si sono diradate e a volte dileguate, il “quando l'anarchia

verrà / tutto il mondo sarà trasformato”

mi fa sorridere, a tratti anche amaramente.

Ma resta intatta in tutta la sua meravigliosa ricchezza l'umanità,

altra parola non mi viene per descrivere quell'impasto alchemico

di idee e comportamenti, di orizzonti ideali e quotidiana vita

solidale: come sintetizzava il nostro insuperato Errico Malatesta,

di pensiero e volontà.

Per dirla in altri termini, la tragica esperienza delle “rivoluzioni”

comuniste (lenin-staliniste), Auschwitz e Hiroshima e tanti

altri avvenimenti, hanno segnato radicalmente la storia e posto

interrogativi sulle modalità per realizzare un mondo

migliore. Le idee-forza dell'anarchismo restano un punto chiaro

e fisso, in cielo. Nel cielo delle idee, appunto.

In terra ci sono, hanno operato e operano gli individui, magari

associati in gruppi, organizzazioni, federazioni, ma comunque

individui. E dai migliori di questi – che costituiscono

il sottofondo dei ritratti proposti in queste pagine –

viene la vera, profonda e, a mio personale avviso, unica conferma

possibile dell'interesse per quelle nostre idee. Perché

in questi individui le idee si sono fatte comportamento, hanno

acceso amicizie, hanno costruito fiducia, hanno determinato

lotte. Hanno fatto scuola.

Dall'intrecciarsi del mio personale, quotidiano dialogo con

Massimo emergono sempre più punti interrogativi su idee,

strategie, prese di posizione. Certo, resta fondamentale l'ancoraggio

alla concezione malatestiana dell'anarchismo, con la sua attenzione

alla dimensione etica, indispensabile anche per fare da contrappeso

alle dure e a volte tristi necessità della lotta.

Ma Massimo e io ci rendiamo conto che non basta, in particolare

nel quotidiano operare. E allora ciò che ci lega a queste

strane e affascinanti idee passa principalmente attraverso la

vita delle persone migliori che abbiamo conosciuto, dei compagni

e delle compagne che ci apparvero grandi non solo per ciò

in cui credevano o per gli anni di galera fatti sotto il fascismo,

ma anche (e soprattutto) per la loro piccola quotidiana sensibilità

e attenzione verso gli altri.

“Non mi interessa se tu sei credente, mi interessa che

tu sia credibile” amava dire il mio amico don Andrea Gallo.

Quanta verità in quelle parole, applicate anche agli

anarchici.

E le anarchiche e gli anarchici in carne e ossa che popolano

questi ritratti, credibili lo sono stati e lo sono tuttora.

In loro l'anarchia, prima ancora che un ideale, è stata

ed è pratica di vita. Non è poca cosa. Per me,

per il mio personale non semplice né facile rapporto

con l'anarchismo, direi che è tutto.

Paolo Finzi

|