I troll Mumin,

una famiglia allargata in piccola comunità

Lo

spunto per parlare dei Mumin (Moomin) me lo offre l'edizione

2012 della festa dei libri per bambini e ragazzi “La tribù

dei lettori”, che si è tenuta a Roma, al Maxxi

(Museo nazionale delle arti del XXI secolo) in via Guido Reni,

dal 28 maggio al 2 giugno 2012. La Tribù li ha infatti

premiati come i migliori, nelle edizioni Black velvet. Io invece

li conosco da diversi anni nella mitica collana Gl'Istrici,

diretta per Salani da Donatella Ziliotto. Lo

spunto per parlare dei Mumin (Moomin) me lo offre l'edizione

2012 della festa dei libri per bambini e ragazzi “La tribù

dei lettori”, che si è tenuta a Roma, al Maxxi

(Museo nazionale delle arti del XXI secolo) in via Guido Reni,

dal 28 maggio al 2 giugno 2012. La Tribù li ha infatti

premiati come i migliori, nelle edizioni Black velvet. Io invece

li conosco da diversi anni nella mitica collana Gl'Istrici,

diretta per Salani da Donatella Ziliotto.

I Mumin sono quanto di più anticonformista e libertario

– autenticamente libertario – mi sia capitato di

incontrare nel vastissimo panorama dei libri per bambini e ragazzi.

La loro comunità è nata nel 1946, in Finlandia,

dall'immaginazione e dall'intelligenza di una raffinatissima

disegnatrice e scrittrice appartenente alla minoranza di lingua

svedese: Tove Jansson (Helsinki, 1914 - 2001). Dapprima le sue

storie dei troll Mumin furono raccontate attraverso albi illustrati,

poi divennero strisce a fumetti, infine veri e propri libri

tradotti in più di trenta paesi. Lettura culto per generazioni

di ragazzini in tutto il mondo ma soprattutto nordeuropei, che

li hanno celebrati e li celebrano tuttora in numerosissimi fans

club, i Mumin hanno guadagnato alla Jansson decine di riconoscimenti

internazionali, tra cui nel 1966 la Medaglia H.C. Andersen (il

Nobel della letteratura per bambini).

Tralascio tutti gli annessi e connessi di carattere commerciale

(tv, merchandising ecc.) che hanno accompagnato nel corso del

tempo il “fenomeno Mumin”, per dire piuttosto dell'incanto,

perché di incanto si tratta, che questi esseri suscitano

in egual misura in piccoli e grandi.

Prendiamo, per esempio, Il Cappello del Gran Bau (Adriano

Salani Editore, Firenze 1990, pp. 157), un libro che Tove Jansson

diede alle stampe nel 1968 e che, insieme con Magia di mezza

estate, fu il primo della serie a essere pubblicato in Italia

da Salani nel 1990. Non ne racconterò la trama. Ma in

questo strampalato susseguirsi di avventure, il piacere dell'eleganza

della scrittura (tradotta da Annuska Palme Sanavio e dalla stessa

Ziliotto) e delle illustrazioni originali dell'autrice si accompagna

a un altro piacere, senz'altro per me più sottile e stupefacente:

quello della rappresentazione poetica e giocosa della coesistenza

pacifica e non gerarchica di un gruppo di individui.

Nel breve prologo, sempre lo stesso, che accompagna tutti i

suoi testi editi da Salani, Tove Jansson spiega che, a differenza

dei troll comuni delle saghe nordiche, “che sbucano solo

di notte”, questi troll Mumin “sono molto più

civili e istruiti” e “hanno un grandissimo amore

per il sole”. “D'estate naturalmente sono felici”

afferma la scrittrice, che ci tiene anche a partecipare ai lettori

come proprio la mezza estate, il 21 giugno, sia la loro festa

più grande.

Dal mio punto di vista è proprio il sole la chiave di

lettura per comprendere la visione del mondo e delle relazioni

sociali che sta alla base di questa cosmogonia creata dalla

Jansson.

I troll Mumin – "famiglia allargata in piccola comunità,

che vive nell'omonima valle" – non sono esenti da

invidie, gelosie o rabbia. Il loro universo non è affatto

un eden. Anzi, se c'è un tratto nel quale ci si può

riconoscere completamente è la verità di un quotidiano

raccontato senza ipocrisie. La loro sostanziale solarità

li spinge tuttavia ad adottare quasi sempre atteggiamenti aperti

e tolleranti, spesso addirittura amorevoli nei confronti dei

propri simili. E dettati da una grandissima gioia di vivere.

Una joie de vivre esplosiva e liberatoria, che non conosce

sensi di colpa.

È lo stesso Papà Mumin a esemplificare con una

metafora la saggia filosofia che regola la vita nella Valle:

considerando la fugacità dell'estate nordica, bisogna

cercare di divertirsi il più possibile finché

si è in tempo, dichiara nel Cappello del Gran Bau

davanti a figli e amici riuniti.

Ma come sono risolti i conflitti qui, in questa specifica storia

e anche nelle altre della saga? Accettando di partecipare tutti,

troll piccini compresi, a un confronto aperto e leale, che non

esclude la messa a nudo dei propri sentimenti, per quanto deplorevoli.

Sembra molto banale, vero? Non lo è!

“Bisogna tenere consiglio. Tutti si trovino al cespuglio

di lillà alle tre per discutere la questione”,

stabilisce Grugnino, dovendo affrontare uno spinoso problema,

qual è quello del “furto” di un “rubino

grande come la testa di una pantera, incandescente come un tramonto,

vivo come il fuoco e come lo scintillio dell'acqua”. (Che

però non è stato rubato per il suo valore economico,

bensì per la bellezza che promana). Nessuno nella comunità

pensa di sottrarsi all'appello.

La scena del tribunale è spassosissima, giocata com'è

sul filo della parodia dei tribunali veri. Ma è notevole

soprattutto per l'epilogo. Un epilogo che sfocia nella mediazione,

l'unica via realmente percorribile dopo aver riconosciuto le

ragioni di tutti i contendenti. In tal modo il verdetto non

potrà che essere equo, e questo grazie anche alla partecipazione

attiva di ciascun membro del gruppo.

Qualche volta, leggendo, capita di commuoversi. A me è

successo spesso di ridere e di sentirmi al contempo profondamente

colpita dall'acutezza psicologica, delicata e leggera, con la

quale la Jansson tratteggia i suoi personaggi.

Nel Cappello del Gran Bau è la descrizione dell'amicizia

tra Tabacco e il troll Mumin a farmi un grandissimo effetto.

Si tratta di un legame prezioso, fondato sul rispetto della

diversità e delle esigenze reciproche. Quando infatti

Tabacco, sentendo il richiamo di luoghi remoti dove “ha

bisogno di andare da solo”, parte, il troll Mumin è

così generoso da accettare la felicità dell'amico

pur soffrendo moltissimo il distacco.

“Brindo a Tabacco, che stanotte vaga verso sud, solitario,

ma certo felice quanto noi! Auguriamogli un posto tranquillo

per la sua tenda e per il suo cuore!” afferma davanti

alla comunità in festa questo piccolo grandissimo troll

nascondendo le lacrime.

Il microcosmo dei Mumin è un esperimento di libertà

che possiamo proporre ai nostri bambini e che possiamo condividere

con loro in un percorso di crescita comune. Saremo sorpresi

dalla franchezza con cui l'autrice parla... di noi. E anche

dall'ironia, spesso sferzante, con cui lo fa.

Per quanto riguarda il piccolo troll Mumin, così triste

per la partenza di Tabacco, vien quasi voglia di abbracciarlo,

di averlo anche noi per amico tra quelli che possiamo contare

sulle dita di una mano.

Emanuela Scuccato

Il ritorno di

Cristiano De André

Penso che si provi sempre un forte brivido ascoltare Le

vent nous portera dei Noir Désir, avvertire come

una ebbrezza la voce vellutata del leader ribelle (e maledetto)

della rock band francese (scioltasi nel 2010), Bertrand Cantat,

che intona “... mentre aumenta la marea/ognuno fa i propri

conti/ io mi ritrovo in fondo alla mia ombra/polvere di te/il

vento ti porterà/ ma il vento ci guiderà... ”.

Un capolavoro assoluto di poesia e struggente malinconia dell'ultimo

decennio (uscito nello stesso giorno dell'attentato alle Torri

gemelle di New York), Cristiano De André ne ha rifatto

una splendida versione tutta in italiano e l'ha inserita in

Come in cielo così in guerra (Nuvole production),

album comparso sugli scaffali a dodici anni di distanza dall'ultimo

Scaramante.

|

| Cristiano De André |

Per realizzarlo De André è volato in California

e si avvalso dell'aiuto di Corrado Rustici, che ne ha curato

gli arrangiamenti, e della partecipazione di artisti sempre

più richiesti a livello internazionale, come il bassista

e compositore Kaveh Rastegar e il batterista Michael Urbano

(che lavora da un po' di anni anche con Ligabue). Dieci tracce

che si tengono insieme senza stridore anche se De André

(che, oltre a cantare, suona violino, bouzouki e chitarra acustica)

ha cercato di mischiare le carte del rock con l'etno, l'elettronica

con la word music (qui i sentori di Peter Gabriel si avvertono,

eccome). Un album curatissimo nei minimi dettagli con De André

che si racconta senza nascondersi e lascia pulsare dentro le

sue canzoni gli ideali, l'amore, il legame spesso conflittuale

tra genitori e figli, l'affanno dell'affrontare la vita che

è poi il disagio del vivere di tutti. Ci ha messo in

questo lavoro il cuore e, soprattutto, la poesia che permette

di osservare, abbracciare più in profondità le

cose e la vita.

Dai dieci pezzi sicuramente viene fuori un Cristiano De André

fortemente ispirato, che si veste da demone e angelo, da viandante

con le sue certezze e insicurezze. Oltre alla cover dei Noir

Désir che, tra l'altro, ha un testo tanto in sintonia

col pensiero più deandreiano (nel senso che è

affine tanto al padre Fabrizio che al figlio Cristiano) del

sentirsi sulla terra profughi infiniti, si può provare

una certa emozione nell'ascoltare altri brani ricchi di candore

e delicate sfumature come Non è una favola, Disegni

nel vento e Sangue del mio sangue, ma sono altrettanto

da scoprire Ingenuo e romantico e Vivere, le cui

sonorità più si ascoltano e più entrano

dentro. Una nota a parte meritano Le bambole della discarica,

testo scritto insieme al poeta pavese Oliviero Malaspina dove

le donne (le bambole) di cui si parla sono le puttane di oggi

che si vendono non per soddisfare il bisogno primario del pane,

ma per arrampicarsi sullo specchio di un benessere illusorio,

e sicuramente Credici, un pezzo indiscutibilmente politico

in cui si può specchiare lo stato di un paese malridotto,

“svenduto al peggior dei medioevi”, dove viene richiamata

alle sue responsabilità anche la “Santa Madre Chiesa”

che ha voltato le spalle a Cristo per inchinarsi allo Ior e

all'Opus Dei.

In questa stagione mancava nel panorama della musica italiana

un album così ricercato e ponderato su un ben definito

stilema di generi, e ora è arrivato da Cristiano De André,

come fosse un delicato fiore (dono) di primavera.

Mimmo Mastrangelo

L'insurrezione che viene.

Due letture

Provando a commentare –

in un precedente numero di “A” (n.378) –

il recente libro di Negri e Hardt, Questo non è un

manifesto, si evidenziavano alcuni limiti interpretativi

del volume riguardo agli attuali movimenti in corso d'opera,

auspicando, come opzioni, necessarie rotture di piani affinché

emergessero aperture di orizzonti più inclusive e di

maggiore respiro, in grado di coniugare le proteste dei vari

movimenti metropolitani contro la crisi economico-finanziaria

con le conseguenze provocate dal disastro ambientale, nella

considerazione che una sola è la crisi che dilaga, che

ci attraversa e di cui si parla.

Produzione di verità e pratiche

politiche

Il recente volumetto di Gustavo Esteva, Antistasis. L'insurrezione

in corso (Asterios, Trieste, 2012, pp. 96, € 9,00),

pur nella sua brevità, adempie meritoriamente a questa

prospettiva inclusiva. Riprendendo Foucault (autore che taglia

trasversalmente e sotterraneamente l'intero testo), la questione

per Esteva non sta nel modificare le idee della gente, ma si

tratta di lavorare sui dispositivi (politici, economici, istituzionali,

ecc.) di produzione della verità, ovvero l'insieme di

enunciati in base ai quali governiamo (o veniamo governati):

noi stessi e gli altri, i corpi e le menti. Non a caso il libro

si apre con l'affermazione che l'insurrezione inizia dal linguaggio.

La sostituzione del sostantivo con il verbo – denominatore

comune di molte delle attuali iniziative sociali e politiche

– dichiara il passaggio dall'idea all'azione, all'utopia

concreta: in questione è il mangiare degli uomini e delle

donne, così come l'abitare, l'apprendere, il curarsi

e via dicendo.

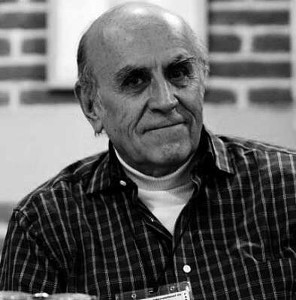

Fondatore nella città messicana di Oaxaca della Universidad

de la Tierra (luogo in cui non vi sono insegnanti né

esami o programmi da rispettare: lì, i ragazzi non sono

consumatori dell'istruzione come merce, né rivendicano

il diritto allo studio, ma esercitano in maniera conviviale

la libertà di conoscere), Esteva – assai vicino,

come si può intuire, alle posizioni di Ivan Illich –

si definisce “attivista sociale e intellettuale pubblico

deprofessionalizzato”.

“Stiamo vivendo una catastrofe di civiltà che mette

a rischio la sopravvivenza della vita umana”: questo è

il punto d'avvio del saggio e da qui l'autore prova a sondare

i segnali di inversione, le vie di fuga e di rottura che si

possono intravedere.

Un'insurrezione sta attraversando il mondo, dice Esteva, e alcune

sue espressioni sono sotto gli occhi di tutti: la primavera

araba, gli indignados spagnoli, le manifestazioni greche,

il movimento Occupy statunitense, ma anche il dramma e la lotta

dei popoli migranti, o il raggruppamento internazionale di via

Campesina impegnato nella difesa della biodiversità,

per la sovranità alimentare e per politiche in campo

agro-alimentare più legittime e sostenibili.

A partire da ciò Esteva rielabora alcune domande, per

così dire classiche, individuando al contempo possibili

direzioni di percorso. In breve: ciò che sta accadendo

(e l'attenzione del libro è rivolta in primis,

anche se in modo non esclusivo, a quanto succede nel continente

latinoamericano) ha la portata di un'insurrezione? Qual è

la sua fisionomia? Quali rischi e quali potenzialità

esprime? Possiede tratti realmente anticapitalistici o rischia

di essere funzionale al regime dominante, un ulteriore tassello

che, sebbene involontariamente, ne alimenta la sopravvivenza?

L'alternativa comunitaria

La sola alternativa, secondo Esteva, è quella comunitaria.

Né individualismo capitalista né statalismo socialista,

con le derive autoritarie verso cui entrambi degenerano (criminalizzazione

dell'avversario, stato di eccezione), ma recupero pieno del

valore della collettività, la quale può assumersi

in prima persona compiti e responsabilità, senza accentramenti,

deleghe o surrogati di sorta (vi sono qui interessanti riferimenti

al pluralismo radicale di Raimon Panikkar). Non vi è

ed è bene che non vi sia un centro-guida che articoli

un unico movimento di resistenza e di protesta mondiale; ad

esso è preferibile l'idea di una rete plurale, interconnessa

e dinamica, che si muove ed entra in azione quando un nodo della

rete agisce o viene aggredito. Così come va abbandonata

l'ossessione della presa del potere (attraverso le tornate elettorali

o con la lotta armata), concentrandosi invece verso una progressiva

erosione dei meccanismi statali e dei suoi apparati (istituzioni,

esperti, ecc.), per la creazione di una normatività “dal

basso”, una democrazia davvero radicale. Il riferimento

esplicito dell'autore va all'esperienza zapatista (di cui fu

consigliere nel corso dei negoziati dell'Ezln con il governo

messicano), al loro mandar obedeciendo (“comandare

obbedendo”) e ben espresso dalle parole dello stesso Marcos:

“Il nostro vantaggio è per l'appunto di non avere

un centro-guida, né un piano preconcetto nel tentativo

di omogeneizzare le parti di questa rete”. E ancora: “La

maggiore scommessa dello zapatismo è nel proclamare la

possibilità di fare politica senza prospettare la presa

del potere”.

|

| Gustavo Esteva |

Il buen vivir

L'approdo e la forma stessa di questo percorso è il buen

vivir, di cui si parla molto in America latina e pochissimo

in Europa (quando non lo si confonde con le varie forme di benessere

narcisistico: vedi il new age). Buen vivir è

un'espressione spagnola che riprende a sua volta un termine

di origine quechua e che può essere sintetizzato come

la ricerca di armonia e benessere collettivo con la natura intesa

come terra mater, come madre natura (Pacha Mama),

laddove la concezione occidentale dominante della terra è

quella di una mera estensione, passiva, res nullius da

predare e colonizzare.

Su questo tema segnaliamo anche il volume di Carlo Sini, Del

viver bene (Jaca Book, Milano, 2011), per molti versi

differente da quello di Esteva ma non per questo distante, in

cui viene compiuta una quanto mai articolata ricognizione genealogica

– con gli strumenti della semiotica filosofica –

riguardo l'economia dell'attuale mercato globalizzato, a cominciare

dall'analisi delle strutture del sacrificio, del dono e dello

scambio, fino a far affiorare le sottili relazioni intercorrenti

tra scrittura, sapere e denaro con la conseguente mercificazione

dei rapporti umani. Per giungere a riconoscere (in particolare

nell'ampia appendice finale del saggio) nel buen vivir

degli indios le tracce di possibili economie politiche alternative,

fondate sul rispetto della biodiversità e del pluralismo

culturale.

Federico Battistutta

Un passaggio

tra gli scheletri

Homo

sapiens che, con le loro fughe di morte, raccontano un'epica

quanto tragica rincorsa verso un'irraggiungibile immortalità,

ma anche quella di “qualcun altro” che, esibito

pornograficamente o consumato quotidianamente, sta lì

– immortalato – a suggerirci di incarnare finalmente

un quid comune che ci ri-guarda. Homo

sapiens che, con le loro fughe di morte, raccontano un'epica

quanto tragica rincorsa verso un'irraggiungibile immortalità,

ma anche quella di “qualcun altro” che, esibito

pornograficamente o consumato quotidianamente, sta lì

– immortalato – a suggerirci di incarnare finalmente

un quid comune che ci ri-guarda.

Una storia in-naturale, insomma, che è poi quanto prefigura

Massimo Filippi in questo piccolo libro (Natura infranta.

Dalla domesticazione alla liberazione animale, Ortica Editrice,

2013), organizzato in 18 tesi – che dalla preistoria arrivano

fino ai nostri giorni – e arricchito da quattro tavole

in bianco e nero dell'artista Luigia Marturano; libro in cui

l'autore si fa interprete di emozioni vitali che indagano (lasciandosi

indagare) l'indeterminatezza del senso, dei sensi e del sentire.

Uno dei protagonisti di questa storia altra è

un cadavere. Un feto di maiale, “l'animale addomesticato

e oppresso per eccellenza, con una sola testa e due corpi”.

Il risultato di due violenze: quella incosciente della natura

e quella istituzionalizzata dal devastante impulso di supremazia

dell'umano che, sistematicamente e con “successo”,

si è adoperato e si adopera in una guerra di presunta

liberazione, ma che in realtà è una guerra fratricida

che si concretizza nel millenario atto di autoaffermazione identitaria

diretto contro la sua componente animale.

Questo feto di maiale è mostruoso, è il risultato

di malformazioni moltiplicate oltre ogni misura dal contesto

forzato, per quanto onnipresente, dell'allevamento. Un mostro

che, però, è in grado di emettere un urlo muto

capace di rievocare l'impotenza della creazione e l'insalvabilità

che la percorre. Un'eco straziante che indica con insistenza

assordante (nella fragorosa indifferenza sociale) che quella

bocca, spalancata più che aperta, è una porta

annidata dentro le porte normalmente chiuse dell'umano, una

via di fuga dall'ignominia del presente. Apertura incancellabile

che continuamente evoca la necessità di una rivoluzione

immanente del “chi” – piuttosto che dell'eternamente

procrastinabile “cosa” –, una rivoluzione

che travalichi le barriere di un sistema che ci ha ridotti,

insieme agli altri animali, a strumenti funzionali ad un presunto

ordine naturale e che contemporaneamente sorvoli oltre i labirinti

delle prospettive ideologiche oggettivanti. Apertura che ci

permette di intravvedere un sentiero che non segue né

le vecchie orme conformi alla prima legge né le

fatidiche promesse normative di un irrealizzabile superamento

della condizione di sfruttamento generalizzato in cui viviamo.

Un percorso che, abbandonando i disegni deliranti di liberarci

dalla natura o di liberazione della natura, si

incammina verso una liberazione alla natura ancora tutta

da pensare. Un piccolo passaggio che ci fa intravvedere la possibilità

“di costituirci come esseri naturali in quanto culturalmente

coscienti della [nostra] finitudine”.

In questo libro, che senza dubbio rappresenta un contributo

lungimirante al dibattito antispecista, l'autore svincola la

questione animale dai recinti concettuali imposti sia dall'ecologia

profonda che dalle varie culture di stampo umanista, proponendoci

un excursus di natura politica e filosofica che giunge a conclusioni

del tutto inedite e rispondenti all'esigenza da parte del variegato

movimento di liberazione animale – in crescente sforzo

di autonomia e di autodeterminazione – di contestualizzare

storicamente e socialmente il proprio messaggio.

Davide Majocchi

Cantami

di questo vento

Girotondi di vaste solitudini si muovono tra le linee melodiche

disegnate da un giovane cantautore del nostro tempo. Sguardo

che sfila e cuce, come sospinto da un buon vento, i richiami

di un sentire profondamente umano. Ogni espressione, traccia

di un'opera letteraria o slancio d'inventiva poetica, avanza

scandita da un cantato avvolgente e accende il tempo dell'ascolto

per queste Storie in forma di canzone di Nicola Pisu.

Raccolta di immagini narranti che cercano lo spazio per raccontarsi

e riposano su paesaggi sonori abitati da movimenti strumentali

in armonica mescolanza. Il mare, con il suo moto oscillante

che culla e trasporta, diventa spazio prediletto che accoglie

le lacerazioni del dolore. Nel mare si conserva un amore senza

via di scampo e scivola il pianto di Maria Maddalena,

amante e madre che guarda la vita da una feritoia. Sulla

pianura di sale vive il pescatore con la sua pelle bruciata

e imbevuta di solitudine, il cui destino si consuma nel sentiero

suggerito da una pallida luna. Acqua che scorre e rovescia le

vele gonfie di algebre del vittorioso Colombo, eroe perdente

tra il massacro dei nativi. Mare che si infrange sulla riva

di altri mondi emarginati, quelli da cui proviene la voce di

un professore che si appella alla vita mascherandosi d'euforia.

Anche nel discreto passare della protagonista della prima

storia tuona il delirio della solitudine, risolto invocando

la salvezza nel richiamo di un amore di figlia.

E ancora si riflette sulla fatalità del destino umano

nel nucleo dedicato alla Sardegna, dove si muovono comparse

carnevalesche dai presagi funesti. Resta sospesa, tra le storie,

la voce di un ideale smisurato: emerge dai frantumi della

sua vita invisibile, l'incantevole ritratto del giovane Franco

Serantini il cui grido libertario annegò sul Lungarno

come un sogno impossibile. Girotondi segnati dalla carica

vitale di una folla umana che si muove tra smarrimenti e speranze

nel tracciato dell'esistere. Nella scrittura in musica di Nicola

Pisu, autore e compositore delle tredici canzoni che compongono

l'album, la forte propulsione narrativa si dissemina in un lungo

percorso che non tradisce la cifra stilistica prescelta ma si

carica di esperienza e sperimentazioni intrise di buon vento.

Laura Medda

L'album è disponibile presso i principali negozi

di musica online. è possibile ascoltare un'anteprima

delle canzoni su nicolapisu.zimbalam.com

Il pugile zingaro

che sfidò il Terzo Reich

Buttati giù, zingaro di Roger Repplinger (edizioni

Upre Roma, Milano, 2013, pp. 292, € 12,00) si presenta

come uno straordinario affresco sulla solitudine dell'uomo oppresso,

forte anche dinnanzi alla consapevolezza della propria fine;

una vicenda emblematica del coraggio di accettare l'esistenza

comunque essa sia, anche quando condannata alla sofferenza e

all'ingiustizia.

La penna di Repplinger, con grande profondità e lucidità,

ritrae il percorso dall'infanzia all'età adulta del protagonista,

il sinto tedesco Johann “Rukeli” Trollman, regalandoci

un racconto molto intenso sul piano emotivo. La ricerca sui

personaggi è approfondita (soprattutto su Trollmann).

Lo stile è ricercato ma senza troppi stancanti virtuosismi:

è un'opera piacevole, che può essere apprezzata

soprattutto da chi si sente in un certo senso speciale e reietto

nei confronti della società e degli altri. È un

lavoro estremamente maturo per la compiutezza del contenuto

e per l'alta tensione emotiva sviluppata: un crescendo di sensazioni

che avviluppa l'anima del lettore, tra momenti di allegria,

di tenerezza, di tristezza, di speranza e di morte.

Il libro trasuda umanità, prestando la voce a coloro

che gridano aiuto e facendo entrare il lettore accorto nel mondo

buio della diversità. Quella narrata da Repplinger non

è una storia sconclusionata e surreale, ma è l'altra

faccia della vita: quella meno fortunata, meno sorridente, meno

scanzonata da una parte, e quella incanalata in un sistema totalitario

dall'altra.

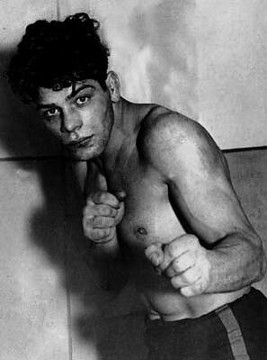

|

| Johann Trollmann

(nome sinto Rukeli) |

Questo è un libro che si legge in apnea e che in apnea

ti lascia quando lo hai finito; sarà anche questo un

indicatore che ci dice che è una buona opera destinata

a rimanere nel tempo.

Johann Trollmann (nome sinto Rukeli) è nato il 27 dicembre

1907 a Wilsche e ha iniziato a tirare di boxe per caso a 8 anni,

dopo essere capitato in una palestra dove un amico si allenava

già da due settimane, al 10 di Schaufelderstrasse.

Campione della circoscrizione sud per ben quattro volte –

la prima nel 1925, nei pesi medi, e campione dei dilettanti

di Hannover dal 1925 al 1928, inizia a vincere spesso, in un

periodo in cui il pugilato stava prendendo sempre più

piede. Rukeli è agile come un gatto, molto veloce e così

mobile sul tronco che non viene quasi mai colpito. Diventa una

celebrità locale, piace alle donne, ha qualche soldo

in tasca, diventa campione dei pesi medi della Germania nord-occidentale

nel 1928 senza aver combattuto – l'avversario non si è

presentato a causa di una malattia –. Il suo ultimo match

da dilettante si svolge il 5 ottobre 1928 e vince ai punti.

È proprio in quel periodo che Trollmann inizia a farsi

conoscere per la sua boxe provocatoria e sopra le righe a cui

si aggiunge un carisma che lo porta ad avere una reale presa

sul pubblico. In effetti il suo modo di essere, spavaldo fino

ad arrivare alla spacconeria, era una novità “spettacolare”

per quei tempi ed esercitava un fascino immediato sul pubblico,

sempre più assetato di sue notizie.

Venerdi 9 giugno 1933, Berlino. Trollmann è rapido sul

ring, l'avversario Witt tenta di colpire, Trollmann sfugge,

agile e leggero, l'arbitro ammonisce i pugili: “combattere

con più agonismo”.Trollmann domina il ring, Witt

non ha chance, dopo dodici riprese l'arbitro, Otto Griese, sale

al centro ring, verdetto: non c'è un vincitore. Witt

è stupito, il pubblico rumoreggia, si arriva alle mani.

Trollmann piange: ha vinto ma non gli assegnano il titolo. Si

riunisce la commissione sportiva: visti i cartellini, Trollmann

viene ufficialmente dichiarato il vincitore. Nuovo campione

tedesco dei mediomassimi. Ma un campione zingaro nella Germania

nazista è inconcepibile. Il lunedi seguente si riunisce

la Bbd, autorità tedesca per il pugilato: il titolo viene

sospeso, la commissione annuncerà il prossimo incontro

per il titolo dei mediomassimi. È la fine della carriera

di Trollmann e si sta edificando una “nuova Germania”.

24 luglio 1933, Trollmann contro Eder. Le direttive per Rukeli

sono chiare: deve perdere con dignità. Lui però

è orgoglioso e reagisce: sfida gli ariani e nell'incontro

si tinge i riccioli neri di biondo e si cosparge il corpo di

borotalco. Accetta di stare al centro ring senza muoversi, alla

tedesca, come vuole il regime, fermo, senza fare un passo indietro.

Si fa picchiare, massacrare, finchè sfinito cade in una

nube di bianco borotalco. Rukeli è fuori gioco e per

lui inizia la paura, non degli avversari sul ring, ma di quelli

fuori dal ring, che gli urlano: “Trollmann, buttati giù,

altrimenti ti veniamo a prendere” e “Porco zingaro,

vattene in Valacchia”.

Nel '34, mentre Rukeli prende parte ad alcuni incontri di pugilato

nel luna park, si intensifica la persecuzione dei sinti. Dopo

essersi nascosto nella foresta di Teutoburgo, aver divorziato

dalla moglie per preteggerla dalla deportazione e dopo aver

combattuto sul fronte russo per la Wehrmacht (ed esser stato

ferito), nel '42 Rukeli viene arrestato e trasferito nel lager

di Neuengamme. È qui che la sua storia si intreccia con

quella di un altro comapione dello sport: Otto “Tull”

Harder, “ariano”, membro del comando delle SS del

lager ed ex stella del calcio, che dopo la guerra sarà

condannato a 15 anni di detenzione, ma che per il natale del

'51 sarà già un uomo libero.

Diverso è invece il destino di Johann, che nel 1944 muore

assassinato dal triangolo verde Emil Cornelius, che Trollmann

aveva umiliato, battendolo in combattimento. Cornelius, sconfitto,

aveva minacciato: “gliela farò vedere io allo zingaro”

e infatti Trollmann, sfinito dal lavoro, viene ucciso a randellate

da Cornelius che occulta l'assasinio e ne denuncia la morte

come incidente. Solo nel 2003 agli eredi di Trollmann viene

consegnata la sua cintura da campione, in una mesta e disertata

cerimonia. Gustav Eder, che aveva abbattuto l'inerme Rukeli

in una nube di bianco borotalco, morì anziano nel 1993.

Trollmann finì la sua vita assassinato a Wittenberge

da un criminale comune per aver vinto un incontro di boxe.

Giorgio Bezzecchi

vice presidente nazionale Federazione rom e sinti insieme

Rom, questione

di sguardi

Briciole

è il nome dato al trimestrale del Cesvot (Centro volontariato

Toscana) che raccoglie gli atti dei percorsi formativi svolti

dalle associazioni di volontariato attive in Toscana. Il numero

32 (aprile 2012), dal titolo RomAntica cultura, è

dedicato alla questione dell'“invisibilità ed esclusione

del popolo rom” ed è curato da Valentina Montecchiari,

Martina Guerrini e Valeria Venturini. Briciole

è il nome dato al trimestrale del Cesvot (Centro volontariato

Toscana) che raccoglie gli atti dei percorsi formativi svolti

dalle associazioni di volontariato attive in Toscana. Il numero

32 (aprile 2012), dal titolo RomAntica cultura, è

dedicato alla questione dell'“invisibilità ed esclusione

del popolo rom” ed è curato da Valentina Montecchiari,

Martina Guerrini e Valeria Venturini.

Gli interessanti contributi raccolti nella pubblicazione sono

il frutto di un lavoro collettivo che indaga esperienze e tematiche

di notevole rilevanza e attualità. Offrono uno sguardo

plurale e articolato che pone interrogativi, suscita dubbi,

e allo stesso tempo rappresentano un'opportunità di approfondimento

per una formazione interculturale.

Merita un'attenzione particolare il saggio di Martina Guerrini

Pratiche di dis-identità. La discriminazione sessista

contro le donne romni in una prospettiva anticolonialista.

L'autrice propone un rovesciamento di prospettiva dello sguardo

rivolto alla donne romni, attingendo a una metodologia comparativa

antropologica – già applicata allo studio delle

donne migranti – che impone di ri-guardare con occhi più

critici anche la nostra società.

Qual è lo sguardo con il quale la nostra società

considera quella rom? Caratteristiche patriarcali e sessiste

esistono solo nella tradizione rom oppure, in qualche misura,

persistono anche nella nostra società, che si considera

“più emancipata”? O anche quest'ultimo non

è forse uno stereotipo? La nostra società italiana

sembrerebbe abilissima nel costruire “immaginari”

a proprio uso e consumo. Quale rappresentazione ne dà

delle identità delle donne romni? Zingara cartomante

e un po' strega. Girovaga e felice per il mondo. Allo stesso

tempo, povera vittima di un arcaico mondo patriarcale violento

e misogino.

Il nostro immaginario cristallizza in forme rigide, semplifica

e schematizza laddove la complessità, il non definito

caratterizzano la quotidianità. Quanto sfugge alle maglie

del conosciuto viene ricompattato secondo un'ottica che predilige

il controllo dall'alto. Con la presunzione di conoscere la cultura,

il popolo rom quando invece ciò che si conosce è

la nostra rappresentazione mentale del loro mondo. Ed è

ancora più vero per le donne romni, delle quali si crede

di conoscere i problemi, i bisogni, le aspirazioni. Ma l'ottica

è deformata. Quindi, prevale la visione unidirezionale

delle istituzioni e non la realtà variegata, multiforme,

sfaccettata e mai definita una volta per tutte del popolo rom

e delle romni in particolare. Siamo noi ad aver bisogno di dare

loro un'identità circoscritta da assimilare o differenziare

a seconda del momento, delle necessità. Così,

prima imponiamo la nostra idea della loro identità, ci

convinciamo di rispondere alle loro reali necessità,

e infine siamo disposti ad assimilarli, a condizione che dimostrino

di essere bravi ad accettare le nostre regole di convivenza.

Ancora – si chiede Guerrini – non è il nostro

sguardo sessista a prevalere negli elementi discriminatori verso

le donne romni? Le donne sono le uniche alle quali le istituzioni

chiedono conto dell'educazione dei figli, e le si condanna se

li portano con loro quando vanno a chiedere l'elemosina, perché

ritenute responsabili di coinvolgerli in attività degradanti.

Forse la nostra società sta mostrando interesse per la

crescente sofferenza di minori in situazioni di disagio nelle

nostre famiglie, e troppo spesso sottoposti a violenza? Oppure,

le istituzioni stanno facendo abbastanza per contrastare la

persistenza di stereotipi sessisti nell'ambito dell'educazione

scolastica? Solo le donne romni sono vittime di violenza domestica

e dell'accettazione sociale di tale violenza? Quali conclusioni

si possono trarre riguardo alle nostre donne italiane appartenenti

alla società cosiddetta emancipata? Sono magari più

fortunate, con i massacri quotidiani perpetrati a loro danno

dai loro stessi mariti, compagni, conviventi? Sono solo alcuni

interrogativi sollevati da Martina Guerrini. L'invito è

quello di uscire dai panni delle “emancipatrici delle

altre”, ri-orientare lo sguardo giudicante in un'ottica

che osservi il mondo rom senza occhi da gagè e, soprattutto,

includa e consideri “la voce delle altre e degli altri”

e ne accetti posizioni antagoniste. Un esempio? Accettare il

rifiuto, da parte del popolo rom, di prender parte alla guerra

gagè delle identità. Allora, oltre allo sguardo

bisognerà riorientare anche l'itinerario del viaggio.

La provocazione di Marcello Palagi espressa nel titolo del suo

saggio Volete un progetto? Non fate progetti! sembra

calzare a pennello. Se i gagè, le istituzioni, i tribunali,

le forze dell'ordine, l'assistenza sociale, le fondazioni, il

volontariato insistono nel decidere al posto loro, significa

che rom e sinti sono presi in considerazione solo come oggetto

di provvedimento, rivolto a chi è giudicato come un “caso

da risolvere”, un problema di ordine pubblico che riguarda

un'umanità da contenere. Sì, perché rom

e sinti sono considerati fermi allo stadio infantile e inetto,

incapaci di decidere in modo autonomo. Una volta relegati a

una condizione di genetica inferiorità è più

facile instaurare rapporti di potere. Così si decide

a tavolino una soluzione abitativa, senza averli interpellati

in base alle loro reali esigenze. Si impongono modelli di vita

gagè. Vengono sottratti i figli ai loro genitori in nome

della presunta tutela dei diritti dei minori, senza contemplare

il diritto dei minori di rimanere con i propri genitori.

Si stipulano patti di legalità legittimando una legalità

diversa, cucita su misura. E poi ci si indigna se rom e sinti

continuano a vivere come se il patto non esistesse. Ma è

un patto non patteggiato, piovuto dall'alto, declamato dai rappresentanti

delle istituzioni, che dettano regole, magari nemmeno capite

dagli interessati. Prevalgono l'imposizione, la repressione.

Confronto alla pari, mediazione, dialogo sono i grandi assenti.

Eppure rom e sinti hanno una funzione politica importante: tengono

allarmata l'opinione pubblica, che poi si coalizza per sostenere

programmi politici antidemocratici. Non ci sono, infatti, controindicazioni

a perseguitare i rom. E oggi il razzismo mostra la sua duplice

faccia. La propaganda che fa leva sull'immagine dello straniero

percepito come pericoloso, deviante, criminale influenza e autoalimenta

sia il razzismo popolare, sia quello istituzionale. A sua volta,

si verifica una ricaduta nelle modalità di intervento

dell'assistenza sociale, delle amministrazioni pubbliche e si

condizionano altresì le valutazioni dei giudici, con

grande amplificazione anche da parte dei mass media. Allora,

cosa rimane da fare, secondo Marcello Palagi? Niente! Se si

vuole fare qualcosa di buono, non si facciano progetti. Nessun

progetto per rom e sinti, quindi, ma difesa del loro diritto

a decidere da soli di se stessi, a scegliere per se stessi.

Un valido progetto? Essere solidali e rispettosi dei loro diritti

fondamentali. A partire dal rispetto del loro diritto a una

visione minoritaria, originale del mondo. Visione, in un certo

senso, profetica e critica del presente.

Lo stesso giornalismo cova dentro di sé il germe del

razzismo e della discriminazione. Lo sottolinea Lorenzo Guadagnucci

in Giornalisti contro il razzismo. Come distruggere lo stereotipo

negativo dei rom e degli immigrati. La questione immigrazione

nelle varie redazioni – è risaputo – viene

affidata ai cronisti di nera, ma i dati Istat confermano che

non c'è correlazione tra i fatti reali, la criminalità

in atto e il rilievo attribuito. L'enfasi sulla cronaca nera,

il linguaggio usato negli articoli, le fonti considerate hanno

portato alla falsa emergenza sicurezza. L'angolo visuale dei

media è distorto. La discriminazione parte dall'uso del

linguaggio. Al riguardo, nel 2008 il gruppo dei Giornalisti

contro il razzismo ha messo in campo una proposta di autoregolamentazione.

Al bando le parole tossiche. Clandestino. Perché evoca

sospetto e la condizione di fuorilegge. Nomade. Si riferisce

a un inesistente nomadismo, in quanto i rom e i sinti che vivono

in Italia sono quasi tutti stanziali. Il termine serve però

a giustificare la segregazione di gruppi familiari nei cosiddetti

“campi nomadi”. Zingaro. Ha assunto nel tempo un'accezione

dispregiativa ed è rifiutato dallo stesso popolo rom.

Extracomunitario. Ha perso la sua originaria connotazione di

extra rispetto alla Comunità europea e ora indica persone

“extra” rispetto alla comunità maggioritaria,

nel senso di “altre”, “escluse” per

il colore della pelle o per la condizione di povertà.

Ma il termine “extracomunitario” viene forse usato

per indicare un cittadino statunitense o svizzero? Oppure per

designare altre persone di pelle nera, ma famose nell'ambito

del calcio, della moda o dello spettacolo? La Carta di Roma

è un documento professionale importante per un uso del

linguaggio rispettoso e non discriminatorio, pertanto tenuto

a essere rispettato da tutti i giornalisti iscritti all'albo.

Ma non basta. Guadagnucci sottolinea che anche ognuno di noi

può dare un contributo rilevante. In che modo? Accogliendo

l'invito a depurare l'immaginario comune dal lessico velenoso.

Estirpare non solo nei discorsi pubblici, ma anche nell'uso

quotidiano tutti quei termini impregnati di stereotipi mistificanti.

Non solo. Serve una partecipazione ancor più diretta

dei cittadini. Lettere al direttore, esposti all'ordine dei

giornalisti, fino alla denuncia alla magistratura dei casi più

gravi di violazione della deontologia professionale. Sono prese

di posizione volte a contrastare queste forme di discriminazione,

proprio a partire da un uso pubblico non stereotipato e stigmatizzante

del linguaggio.

Claudia Piccinelli

Il volume è gratuito. Se si vuole scaricarlo in

pdf (gratuitamente), si può farlo sul sito del Cesvot

(cesvot.it).

Se invece si desidera il libro cartaceo (per malati della

carta stampata e delle grandi librerie), si può richiedere

a questo indirizzo, pagando le sole spese di spedizione:

altra_info@yahoo.it.

Donne, con equilibrio

e tenacia

Ascoltare la rabbia di una donna è ascoltare l'urlo di

tutti gli oppressi. E se avete timore di ascoltare la voce di

chi lotta contro il proprio padrone, Dio o marito che sia, allora

Funambole di Isabel Farah (Marco del Bucchia Editore,

€ 11,50) non è libro che fa per voi. Se al contrario

avete il desiderio di aprire questo immenso vaso di Pandora,

allora fatelo con tutta l'attenzione e la cura necessaria, proprio

come fanno le funambole quando camminano sul filo sottile che

le sorregge.

Sedici donne, sedici voci che raccontano storie

lontane nel tempo ma tremendamente vicine al nostro presente;

il mito greco e la sua storia ufficiale tutta al maschile per

una volta sono ribaltati e denudati dalle maschere di ipocrisia

che lasciano sentire dietro il “profumo di giustizia,

la puzza di legge”.

La narrazione si tinge allora di rosso, come il sangue dell'oppressore

ucciso, e di nero, come la rivolta “dinanzi al progetto

della [propria] esistenza scritto da terzi”; la donna

può finalmente gettare quegli abiti portati da anni per

volontà altrui, scegliere di non vestire nessuna maschera

e di non “interiorizzare nessun dogma” come gli

uomini hanno invece fatto fino a perderne coscienza.

La sua rabbia si intreccia stretta con la voce di tutte le altre

donne, il suo progetto di rivalsa a quello di tutte le compagne

di cammino, proprio come il filo sottile, e al tempo stesso

forte, che lega tutte le oppressioni ma anche tutte le ribellioni,

un filo su cui le donne hanno imparato a camminare con equilibrio

e tenacia, proprio come le funambole.

Laura Gargiulo

Per ordinare il libro:

isabelfarah@gmail.com

- delbucchia.it

- ordini@delbucchia.it

|