| lavoro

Le mani, la fronte...

di Giorgio Sacchetti

Lavoro e quotidianità

nelle miniere di lignite del Valdarno in Toscana.

Pubblichiamo un saggio del nostro collaboratore Giorgio Sacchetti,

valdarnese lui stesso, storico del lavoro oltre che dell'anarchismo.

Con una pagina finale dedicata al complesso museale che a Cavriglia

(Arezzo) è dedicato proprio alle miniere.

L'impianto narrativo di questo

saggio intende mettere in connessione, con modalità empiriche,

due mondi – cui peraltro corrispondono altrettante esperienze

formative – separati ma assiduamente frequentati e vissuti

dall'autore con intensità di sentimento, sebbene in epoche

diverse. Da una parte gli ambienti operai e contadini del Valdarno

Superiore in Toscana come luogo dell'infanzia e dei ricordi

di famiglia, dall'altra l'attività scientifica condotta

in età adulta e concretizzatasi in una ponderosa ricerca

di dottorato dedicata alle miniere di lignite (Ediesse 2002,

cit. infra). La scelta, certo inconsueta in storiografia, di

un “noi” narrante si pone non solo come mero escamotage

per una lettura in soggettiva, ma anche quale indicazione di

un protagonista, “meta-personaggio” realistico e

collettivo. Nel nostro caso trattasi di giovani contadini-minatori

colti nella loro quotidianità lavorativa in un giorno

qualunque del secondo quarto di secolo del novecento. L'arco

temporale considerato, ricco di cesure proprie e forti, è

vasto ma per certi versi omogeneo e sostanzialmente immobile

sul piano del progresso tecnologico industriale nello specifico

settore lignitifero. Insomma il modo di stare nel buio delle

gallerie non cambia. Basti pensare che il casco da minatore,

tanto caro all'iconografia del lavoro, sarà per lungo

tempo un accessorio misconosciuto in Valdarno. Ciò che

qui si vuole raccontare è un pezzo di storia italiana,

piccolo ma significativo a nostro modo di vedere, per una visione

particolare della lunga fase di transizione del mondo contadino

verso le nuove attività d'industria. La ricostruzione

si basa su concrete e tradizionali fonti d'archivio cui si aggiungono,

a completamento o come supporto di ambientazione, fonti orali

e memorie familiari di primissima mano. Altra questione riguarda

le culture politiche dei minatori, oggetto di altre ricerche

pubblicate dall'autore, che qui lasciano il posto piuttosto

agli orizzonti mentali ed agli antagonismi sociali che si legano

in modo diretto alle modalità di lavoro.

|

| Discenderia delle Carpinete.

Immagine proveniente dall'album Le Carpinete. Luglio 1947.

Esposto presso Mine, Museo delle miniere e del territorio.

Donazione

Marco e Claudia Salmini. |

Contadini - minatori

S'è fatto i contadini fino a dopo la guerra questa,

ma fin dall'epoca della guerra quell'altra diversi dei

nostri giovanotti, chi poco chi parecchio, hanno lavorato alle

miniere di lignite1. Le citte,

invece, andavano per lo più “ai tabacchi”

e qualcheduna poi avrebbe imparato a fare la magliettaia a casa.

Ultimi a entrare in fabbrica2,

primi a fare il minatore... part time, job on call

e perfino job sharing: dimissioni, assunzione, licenziamento

e si ricomincia da capo3.

È la campagna “serbatoio dell'industria”

(il reclutamento avviene con sistemi molto informali e, spesso,

senza garanzie né diritti).

Anche tra gli anni venti e cinquanta del novecento – con

modalità quasi immutate nei secoli – le novità

importanti ci arrivavano con il passaparola, dai sensali nei

mercati di San Giovanni e di Figline Valdarno, oppure ce le

portavano i barrocciai nelle campagne e nei borghi insieme alle

loro mercanzie. È da lì che la notizia dell'offerta

di un mestiere finalmente moderno e nuovo si diffonde con rapidità,

rimbalza nelle aie estive e al canto del fuoco nelle

veglie invernali, incontra miraggi e sogni giovanili. Certo

s'aveva voglia di scappare da una campagna sempre più

avara e da un lavoro che non ci garbava punto, ma – sotto

sotto – la gioventù si voleva anche divincolare

dal capoccia, dalla massaia e dal fattore. Insomma non s'accettava

un destino fra le zolle uguale a quello dei nostri nonni e dei

bisnonni, e il futuro non doveva essere come un quadro già

fatto. Fra il poggio e il piano s'era tutti contadini, mezzadri

su poderi piccini dove la rotazione dei prodotti agricoli scritta

nei libri e suggerita dagli agronomi era sempre difficile da

mettere in pratica. Solo se la buona sorte ci assisteva, preservandoci

da grandinate, gelate e alluvioni, c'era da mangiare per tutti

(E un s'era nemmen pohi!)4.

Il podere insomma era quello e le bocche aumentavano più

delle braccia.

Sulle basse pendici collinari di Pratomagno, a ridosso dei calanchi

di origine lacustre, dove abitano in quel periodo i Sacchetti,

si coltiva la terra e si cura il bestiame; ci “si ingegna”

anche con gli animali da cortile, con i piccoli lavori agricoli

i ragazzi e le donne con la tessitura. Nel giro di pochi chilometri

vivono altre famiglie con loro imparentate: Pieralli, Giuliani,

Bigi, Pasquini, Stonizzati, Margiacchi, Ungheria... Tra l'Acqua

Zolfina, la Treggiaia, Renacci e Grania ci sono molte case coloniche.

È una fitta rete di viottoli, campi coltivati delimitati

da filari, frutteti, boschi e borri, compresa nei territori

dei comuni di Castelfranco di Sopra e Terranuova Bracciolini.

|

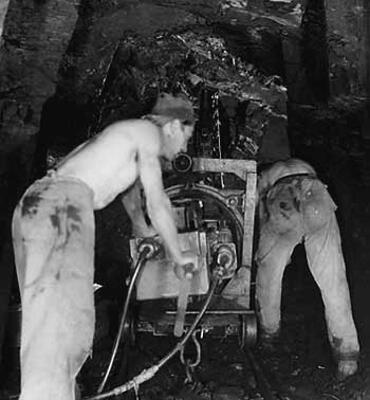

| Tracciatura meccanica in opera all'ottavo livello

della miniera.

Nelle gallerie operavano varie figure.

I minatori erano divisi

in compagnie sotto

la responsabilità di un caposervizio

e di un sorvegliante.

In miniera c'erano due compagnie che lavorano:

quelle addette al tracciamento, composte

da due minatori e quelle

addette

all'abbattimento formate da tre persone

– capo

minatore, minatore e caricatore –

che procedevano nello

scavo della lignite.

La tracciatura meccanica delle gallerie fu introdotta

attorno

agli anni '40 del novecento con l'uso

di macchine elettriche

impiegate

dove il banco era più compatto.

Immagine proveniente dall'album Le Carpinete. Luglio

1947.

Esposto presso Mine, Museo delle miniere e del territorio.

Donazione Marco e Claudia Salmini. |

Le miniere di Castelnuovo sono invece sull'altra riva dell'Arno5,

proprio di fronte dalla parte dove tramonta il sole, in direzione

delle colline del Chianti. Per arrivarci si deve attraversare

il ponte e ci saranno sì e no una decina di chilometri.

C'è chi li fa anche tutti a piedi, ma qualcuno a San

Giovanni monta sul trenino del Ponte alle Forche che fa una

gita per ogni sciolta (turno), apposta per portare gli

operai nel bacino lignitifero. Tre vagoni sempre zeppi. Noi

però s'ha la bicicletta come i bersaglieri (qualcuno

addirittura possiede, fortunosamente, una bella Bianchi modello

del 1911, che è un vero scialo) e ci si muove a gruppi.

La strada di Botriolo è il nostro punto di ritrovo. Si

va tutti insieme la mattina presto, con la borsa di stiancia

a tracolla preparata la sera avanti dalle nostre donne, a fendere

le nebbie con poderose pedalate ragionando e scherzando; e d'inverno,

con i manubri accessoriati con pelli di conigliolo, si

tengono le mani al riparo dai geloni. Meglio che badare i maiali

e fare il segato per le bestie (almeno noi si spera), dopo tanto

i lavori pesi stagionali: mietitura e battitura, vendemmia,

raccolta delle olive, coltratura, semina... ci toccheranno uguale6.

Passato l'Arno ci si riunisce con altri ciclisti, ora siamo

in tanti e, man mano, aumentano anche i gruppi di appiedati.

Si va tutti nel solito posto. La maggior parte s'ha l'acetilene

a carburo ciondoloni che s'adopra per far lume quando si scende

in galleria; quegl'altri vuol dire che sono operai dei piazzali.

Una volta attraversato il paese di San Giovanni costeggiando

la stazione e la Ferriera si notano i primi vagoni carichi di

minerale in sosta sui binari morti del deposito. L'impianto

di caricamento meccanico delle “pule” con tramoggia

ed elevatore a tazze azionato da un motore elettrico è

già in funzione. Ora manca proprio poco e siamo già

alla fabbrica e deposito delle bricchette (le mattonelle pressate

fatte con gli scarti e le minutaglie di lignite). Al ponte sul

borro di Vacchereccia sferraglia la locomotiva 113 della ditta

Orenstein e Koppel, n. 5403 di caldaia, costruita nel 1912,

scartamento 0,70 e pressione di lavoro 12 atmosfere. I vagoni

sono ricolmi e forse li portano alle Fornaci del Bagiardi, oppure

li scaricheranno per lo stabilimento ceramico e qualche vetreria

qui vicino. E viaggia già anche qualche camion Fiat BL.

Ci siamo ormai abituati, ma la veduta di qua d'Arno una volta

assomigliava di più a quella dei nostri posti. All'epoca

che incominciarono i lavori sotterro e prima che le cave a cielo

aperto dismesse diventassero pozze impaludate qui c'erano boschi

di leccio, querce e castagni. I nostri vecchi ci hanno raccontato

di uliveti che ora non ci sono quasi più, di campi al

piano coltivati a cereali e interi filari di vite sbancati,

di borghi e case crollate.

La lignite ci riempie già i buchi del naso. I rumori

dei cantieri si avvicinano, pedalata dopo pedalata.

|

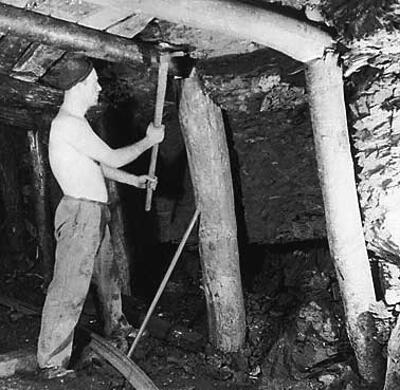

| L'immagine mostra un minatore impegnato nel mettere in

sicurezza

una galleria. Le gallerie delle miniere del Valdarno

erano sostenute

da armature in legno di pino o acacia e

composte da 3 pezzi,

due gambe ed un cappello, detto

cappuccia. Quando la galleria

da armare presentava

una delle due parti tanto resistente da

non richiedere di essere

sostenuta con legname si usava ricorrere

all'armatura zoppa.

La discenderia ed i garages erano fatti

in muratura. Dagli anni

'40 del 1900 furono introdotte anche

le armature metalliche.

Immagine proveniente dall'album Le Carpinete. Luglio

1947.

Esposto presso Mine, Museo delle miniere e del territorio.

Donazione Marco e Claudia Salmini. |

Nella bocca della miniera 7 La lignite, in un modo o in un altro, dà da mangiare

a noi del Valdarno e a quelli di fuori8.

Il bacino è suddiviso in cinque gruppi: Calvi, Castelnuovo,

Allori, Santa Barbara e San Donato/Gaville, ciascuno formato

da vari cantieri e miniere per un totale di quattordici pozzi

inclinati (discenderie). E nel bel mezzo si staglia una centrale

termoelettrica da 20.000 kW alimentata dal minerale umido appena

sortito dalle gallerie. Passando da Santa Barbara si vede il

nuovo impianto di estrazione, supermoderno (realizzato dalle

Officine Meccaniche Reggiane) con nastri trasportatori in gomma,

parte metallica esterna ed edificio murario all'imbocco. In

un'area limitata del bacino si praticano coltivazioni a cielo

aperto con lo scoperchiamento del banco eseguito da escavatori

meccanici a cucchiaio. Una delle macchine, modello americano

“a benna” capace di scavare ad un livello inferiore

al suo piano di posa, è già all'opera di primo

mattino. Quando gli si passa vicini si resta a bocca aperta!

È un vero formicaio il posto dove si va a lavorare, fatto

di trabiccoli, macchinari e gente sempre in movimento; un ginepraio

di strade trafficate e passerelle, fabbricati, viottoli di polvere

o fango, torrenti deviati secondo convenienza, cataste di minerale,

cumuli di inerti abbandonati. Su tutta la superficie si estende

una fitta rete ferroviaria con uno sviluppo di 35 km, in prevalenza

con binari a scartamento ridotto, gestita direttamente dalla

Società mineraria, che dispone anche di quattro grosse

locomotive. A scartamento normale la linea di sette o otto km

che va fino alla stazione di San Giovanni. L'area dei piazzali

principali (530.000 mq in tutto, di cui 20.000 coperti) è

ampia come tre poderi di quelli grossi. Qui viene convogliata

la lignite estratta dalle diverse miniere o per essere spedita

direttamente allo stato naturale o per essere prima essiccata,

vagliata negli appositi impianti e classificata (umida, bazzotta,

secca). Noi ciclisti che si viene dalla zona del Pratomagno

si posa il mezzo vicino alle stalle dei cavalli da tiro e ci

si ritrova con quelli del Chianti, della Val d'Ambra e del Senese,

con chi è appena sceso dal trenino. Poi ci si disperde

di nuovo e, alla spicciolata, ognuno s'avvia al posto di combattimento.

Si procede, facendo attenzione ad attraversare i binari dove

passano vagoncini decauville o chiatte di legno, tra decine

di capannoni allineati, in legno e muratura, adibiti all'essiccamento.

Si passa fra magazzini, tettoie, matasse di fili elettrici,

attrezzi e pali per la luce, vecchie ciminiere di argani a vapore,

basculle per vagoni e vari casotti dove si riparano gli scaricatori

quando piove. Il vocio e il rumore delle macchine è sempre

più forte. C'è una città che sta sopra

a quella sotto. Davanti ai nostri occhi due grandi teleferiche

sorrette da enormi piloni, adibite al trasporto promiscuo di

materiali, scarrucolano avanti e indietro a pieno ritmo. Una

(lunga 1300 metri, potenza 12,5 Hp) mette in comunicazione il

piazzale del gruppo Allori con la centrale elettrica, capace

di trasportare fino a mille tonnellate di prodotto al giorno.

L'altra, lunga oltre 5 km, arriva fino al piazzale di manovra

del Ponte alle Forche, e può trasportare fino a 650 tonnellate

al giorno. Gli uffici degli impiegati e del direttore sono parecchio

discosti, in località San Paolo. A portata di mano invece

ci s'ha l'infermeria che noi si chiama ospedaletto, prima

non c'era, ma ci vorrebbe anche un'automobile a disposizione

per portare i feriti a Figline. Poi c'è un'officina meccanica

che ha tutti i ritrovati moderni. Tutte cose per raccomodare,

alla meglio, danni di tutte le specie9.

Noi della prima sciolta (7-15) s'arriva puntuali col

suono della sirena. Alla bocca della miniera ci si trovano i

comandanti già piazzati a fare la conta: il capo-servizio

e il sorvegliante (che ha fatto il militare nei carabinieri).

A loro rispondono i vari capi-squadra per il controllo ravvicinato

delle singole compagnie che operano in sotterraneo. E ogni compagnia

risulta formata, al minimo, da un capo-minatore anziano ed esperto,

da un minatore e da un caricatore10.

|

| L'immagine

mostra una galleria della miniera nel 1927 e più

precisamente lo stacco fra la diretta e la discenderia.

Le gallerie

delle miniere del Valdarno erano una

perpendicolare all'altra:

la discenderia era la galleria

principale da cui si distaccava

perpendicolarmente

la diretta a tetto. Da questa, in direzione

del banco di lignite,

partivano le traverse, poi i rinquarti,

i galleriozzi

per giungere alla camera di coltivazione e poi

di abbattimento della lignite.

Immagine proveniente dall'album Le Carpinete. Luglio

1947.

Esposto presso Mine, Museo delle miniere e del territorio.

Donazione Marco e Claudia Salmini. |

Nella pancia della miniera

Per lavorare in galleria bisogna essere o parecchio robusti

o parecchio agili e non ci vogliono i corazzieri. Bastano i

bordellotti (ragazzotti) de' contadini come noi.

Il patire incomincia già a scendere. Si accede da un

antro buio di tre metri per due e mezzo. Acetilene accesa, luce

fioca e si va a piedi, non siamo mica in Belgio, giù

per una scala gradinata collaterale alle gallerie, in fila indiana

distanziati e attenti con gli scarponi a non cozzare in cavi,

tubi, diavoli e serpenti, a non battere il capo sulle sporgenze.

I binari consumati luccicano e gli occhi si abituano all'oscurità

un po' alla volta. Venti minuti ci vogliono tutti per scendere

ad un centinaio di metri di profondità (19° livello);

poi c'è da accordare i soni nella compagnia, posare la

roba e metterla attaccata all'armatura. Al capo-minatore tocca

la scelta, non facile e insindacabile, del modo migliore di

attaccare il banco. Due sono le specie di lavoro: avanzamento

e abbattimento, ossia piccone più dinamite. Ma il brillamento

della mina rimane sempre il momento più delicato. E dopo

una breve riunione (brainstorming!) si decide di incominciare

ognuno con compiti e mansioni precise: te fai questo, te fai

quest'altro. Chi pensa a spingere o agganciare i carrelli, chi

batte la mazza e chi monta l'armatura, c'è poco da scherzare.

Il sistema di coltivazione “per frana” prevede tagli

orizzontali discendenti. La distanza verticale fra due tagli

successivi è di 5 metri11.

Come abbattitori si fa tutto il lavoro a mano e, allo scopo,

s'adopera un arnese leggero detto incastrino, oltre la marra

(zappa tiratora), la mazza e i cunei. Altri arnesi in

dotazione: la barramina12, la

succhia, il piccone (detto anche malimpeggio) e la pala.

C'è anche una bella lampada di sicurezza marca “Friemann

Wolff”13, pesa solo due

chili, ma fuori dalle camere s'adopra sempre l'acetilene a fiamma

libera.

Le gallerie, man mano che si procede, vengono puntellate e armate

con legname di acacia o pino.

Per respirare e per prevenire la formazione di gas nocivi, siccome

le Bicchieraie sono una miniera importante, ci sono stati installati

dei potenti ventilatori artificiali a 15 Hp a modo che “la

quantità di aria che, per ogni operaio, circola negli

ambienti di lavoro, superi in media i 50 litri al secondo”14.

Ma poi questi ventilatori servono, ci par di capire, anche per

asciugare la lignite. Sicché la realtà delle cose

è un po' differente da quanto si vorrebbe prescrivere.

Una volta un vecchio minatore ci raccontò che aveva sentito

dire da un ingegnere che in America avevano fatto un esperimento

scientifico per vedere chi era più bravo a stare senza

respirare fra l'uomo, il topo e l'uccello (e pare che abbia

vinto il topo)15.

Non è che sottoterra ci siano le stagioni e spesso l'aria

è soffocante oppure ci sono gli sbalzi improvvisi di

temperatura. Gli ingegneri le chiamano escursioni termiche (in

do' gli è cardo, in do'gli è freddo) e può

dipendere dall'altezza delle masse di copertura, dalla natura

del materiale attraversato, dalle correnti che si formano nel

dedalo di gallerie, dall'ossidazione spontanea del combustibile,

dal calore animale, da quello delle lampade, dagli spari della

dinamite e così via. Quando si superano di molto i 30°

diventano indispensabili le pause anche per noi giovani. E gli

incendi dovuti all'autocombustione dei banchi hanno portato

talvolta la temperatura a tocc are quasi i 50°! Poi ci sono

gli allagamenti e spesso si lavora con la melma fino ai ginocchi.

Meno male che ci sono i nostri amici pompisti che intervengono

nella eduzione delle acque con i loro potenti mezzi azionati

da motori elettrici.

Quanto al vestire, a seconda della bisogna si sta anche mezzi

ignudi, però ci s'ha la camiciola e i calzettoni

di lana fatti dalle nostre mamme, le mutande di tela, i pantaloni

grezzi e gli scarponi chiodati di vacchetta (ammorbiditi con

la sugna) oltre la giubba e il berretto, ma questi si posano

insieme alla borsa di stiancia con il ricambio panni e il mangiare.

Normalmente per ogni coppia di minatori che scava la lignite

c'è un operaio che la carica nelle berline (o chiatte);

che poi vanno spinte fino al garage, che è una galleria

più ampia, dove si lasciano le piene per ripigliare le

vuote e riportarle vicino alla camera di abbattimento. E così

via. Le gallerie di trasporto son parecchie, ad ogni livello

corrisponde un carreggio. La rete ferroviaria sotterranea di

tutte le miniere del Valdarno è di 40 km misurati. I

vagonetti da condurre su “a giorno” si convogliano

prima nelle gallerie principali, quelle a doppio binario, vere

arterie delle miniere verso i piani inclinati d'estrazione.

Una volta fatti i “treni” ci penseranno i cavallai

con i loro cavalli, oppure a volte funziona il “catenone”

mosso da una grande puleggia16.

Orecchi ritti, quando si lavora si sta zitti e in campana. Se

non si vuol fare una finuccia. Il bruciore agli occhi e il naso

fino del capo-minatore ci mettono subito in allarme.

Bisogna conoscilo i'legno, ascortallo zitti, perché

a vorte e fa de' brutti scherzi! N'ho visti diversi fa' la

morte di'topo... Ho ancora nell'urecchi l'urlo di' poro Cencetti,

un si fece a tempo a vortassi... era di già sparito...

quella maledetta pigna lo sotterrò... ci vorse tre

o quattr'ore pe' rilevallo... si lavorò come bestie...

ma l'era bell'e spiaccicato...come una tarpa...17

...Chi non ha provato o quantomeno visto non può considerare

cosa sia lasciare la luce del sole per andare a lavorare nelle

tenebre di una galleria. L'attenzione, il coraggio, la forza

di volontà, l'abitudine al pericolo che occorrono per

resistere e continuare a lavorare, sepolti vivi, sono inimmaginabili.

La morte si fa sentire costantemente, investendoci con l'afrore

del suo alito. Il sudore ci impregna l'unico cencio con cui

copriamo le parti genitali. I grossi frammenti di minerale

schizzanti sotto l'urto dei colpi vibrati ci martirizzano

le membra ormai maltite e sudice dal lavoro... 18.

Si estrae il minerale in camere a pianta quadrata (quattro

metri per quattro), a diversi livelli, con l'uso di esplosivo

(detto foho). Prima si taglia il banco ai lati e si scalza

sotto con l'incastrino, poi si trivella con la succhia e ci

s'infila la dinamite. Nei minuti che passano fra l'accensione

della miccia e lo scoppio susseguente ci si deve allontanare

almeno di 15 metri, che è la distanza minima di sicurezza.

C'è il tempo per tirare il fiato al riparo dei fumi e

dei polveroni, quindi tutto ricomincia da capo (“incastro,

mina, accensione, scoppio”)19.

Alle 12 ci s'ha una mezzoretta per mangiare. Ci s'accovaccia

in un cunicolo illuminato alla meglio, la sporta sulle ginocchia,

il bere appoggiato a terra di fianco e un coltellino in mano.

Ognuno tira fuori le sue cose e le favorisce, non solo proforma,

a quegl'altri. Sudici e sudati fradici ma la fame non manca.

Quaggiù nessuno ci vede e ci sente e si parla liberi

fra noi, ma senza vociare però. Chi ha il corteccino

di pane ripieno di fagioli zolfini, chi il baccalà o

un tocco di cacio, chi un pezzo di conigliolo dell'allevamento

familiare. Da bere ciò che resta nel fiascotto di rosso

oppure il “mezzovino” o magari l'acquerello20

che ci rinfresca. Tutti i giorni si porta anche, all'usanza

del minatore, una bella cipolla rossa con du' chicchi di sale,

ma a quella – se ci riesce – gli si dà un

morso ogni tanto mentre si lavora. Dice che faccia bene al sudore21.

Mentre si mangia si ragiona anche di lavoro e qualche volta

di sindacato. La sicurezza rimane il problema dei problemi,

mentre sempre più spesso succedono gli incidenti e qualcuno

ci lascia la pelle. Il capo-minatore racconta, e noi s'ascolta.

...E s'era dentro a fa' l'incastra, tutto d'un corpo l'armatura

cedé: s'era chiusi dentro... quelli di fori s'eran

messi a facci un varco. In qui' mentre vòrto l'occhi

e i' celo s'abbassava... un capii più nulla... aveo

venticinqu'anni... te l'immagini... come una molla... c'era

un buho lassù arto mi c'infila' dentro. Quell'attro

era pe' restacci e urlava. I celo gl(i)'era addosso... sartò

sulla chiatta, lo presi pe' bracci e lo tira' fori: in qui'

mentre la camera la cascò22.

Non sempre le disgrazie dipendono dal grisou (asfissie, ustioni

e ferimenti da esplosioni e crolli).

La modernizzazione ha quasi peggiorato le cose perché

ci ha riempito le miniere di attrezzature nuove. Oltre i “normali”

franamenti, scoscendimenti e distacchi di roccia sono aumentati

i cosiddetti “incidenti diversi”. Come ad esempio

quelli causati da investimento di vagonetti, dalla caduta nei

pozzi, urti o da folgorazione elettrica. “Un operaio mentre

spingeva un vagoncino, venne da questo trascinato nel baratro,

perché all'orifizio mancava il cancelletto di sicurezza...”23.

Colpa dei cottimi, incentivati fino al 20 per cento della paga,

e delle troppe economie. L'armatura delle gallerie viene sempre

fatta a mano e a regola d'arte (due montanti sovrastati dalla

cappuccia), però bisogna risparmiare e andare di corsa,

così non sempre si riesce a calibrare alla perfezione

gli incastri con la pressione che vien da sopra; l'esplosivo

poi bisogna adoprarlo con parsimonia (le spese per il foho

ce le mettono nei ritiri della paga): ecco i motivi principali

dei frequenti distacchi di blocchi di lignite dalla volta.

...Ma quando i'foho lo facein pagare siccome du'cartucce

le costaan quasi la giornata, e cercaan di sacrificassi e

di rischia' di più la vita [...] Quando e ci rimase

i' mi' poro babbo [sotto l'abbattimento] e su' amici lo rilevaron

dopo quattr'ore! E gl(i)'era sbucciato! Poi dalla gran paura

e gli si spanse l'eterizie. Pe' l'appunto a que' tempi lì,

e un c'era neanche e mezzi pe' curassi: quando mandonno la

medicina e gl(i)'era bell'e bartao...24

..Anche l'accensione della mina costituiva un potenziale pericolo,

e non solo per il fatto in sé. Prima del turno passava

il “fochino”, l'addetto alla distribuzione di

esplosivo. Ne dava il quantitativo richiesto, il cui costo

veniva decurtato dalla paga. Finivamo per risparmiare anche

su quello. Quando il banco da abbattere sembrava meno compatto

– le numerose venature d'argilla lo indicavano –,

eravamo tentati di non frantumarlo completamente. Avremmo

consumato meno esplosivo, i pezzi di lignite sarebbero stati

più grossi e qualitativamente migliori. Facevamo esplodere

solo la parte inferiore del banco per staccare, con le mani

e il piccone, quanto restava appeso in alto. Un tentativo

pericoloso, perché la massa lignitifera della volta

poteva improvvisamente cedere e intrappolarci...25

“Ingresso abusivo con fiamma libera in galleria saggio”:

scrivono bene nel verbale quelli del Corpo Miniere26.

Ma le disgrazie succedono per un motivo che tutti sanno e nessuno

dice. Nei piazzali hanno messo da poco i servizi igienici (le

“ritirate”) e gli operai lassù vanno al gabinetto

che sembrano impiegati. Noi sottoterra invece ci s'arrangia

e per fare i bisogni ognuno cerca il su' galleriozzo personale

o anche uno “stanzone” abbandonato va bene, differente

da quegl'altri è ovvio. Però prima si deve dare

un'occhiata, ispezionare e far lume, non si può andare

a tastoni ed è lì che si rimane buggerati. Il

grisou, “aria morta”, ci mette un attimo a scoppiare,

una fiammata e un bagliore accecante, un rumore assordante...

Ca madonna! Era meglio pestare le fatte.

Siamo sempre soli quaggiù ognuno con la su' acetilene

(ma se n'avrà di cose da raccontare alla prossima mietitura!).

Le talpe, in colonia numerosa e ingrassate con gli avanzi e

il sudicio dei cavalli e dei cristiani, sono le nostre amiche

e si sono ormai ambientate. Fanno compagnia e ci guardano lavorare.

Anzi il loro caratteristico stridio ci serve da preallarme nell'imminenza

dei crolli, perché quelle bestioline sentono anche i

piccoli movimenti del banco e ben prima di noi!

A starci parecchio qua sotto ci s'ammala, a respirare il pulino

(la polvere di lignite), ma più che altro per via dell'umidità:

bronchite asmatica, silicosi, antracosi, tubercolosi, polmoniti,

artrosi... dicono i dottori bravi27.

Chi non ce la fa può chiedere di andare sui piazzali

ma non sempre ti accontentano e poi nemmeno lì, alle

intemperie, ci sono le mele smezzate. Nella compagnia ci si

vuole bene come fratelli e quando c'è uno malato tutti

ci si preoccupa.

... Se ce la fai a stare in piedi, non restare a casa. Scendi

in galleria. Una volta sotto, penseremo noi a mandare avanti

il tuo lavoro; così il sorvegliante ti segna la presenza

e non perdi la giornata28.

Dei dottori non c'è da fidarsi e la Mineraria comanda

anche al pronto soccorso. Sugli incidenti loro danno sempre

la colpa a noi. Come successe al poro Brogi di Vacchereccia,

che prima rimase sotto qualche quintalata di lignite e dopo

quelle fave (persone scriteriate) dell'ospedale di San

Giovanni dissero che era morto per un'ernia trascurata!29

|

| Centrale elettrica di Castelnuovo dei Sabbioni. La vecchia

centrale di Castelnuovo, oggi non più esistente entrò

in funzione nel 1907. Riusciva a produrre una quantità

di energia tale da illuminare Arezzo, Firenze e Siena.

Immagine proveniente dall'archivio

fotografico Emilio

Polverini. |

Fuori il culo della miniera

Finita la prima sciolta si risale con un buon passo e ci sembra

di volare. Fuori il fitto sole e la luce accecano. Alla bocca

della galleria c'è tutto il nostro lavoro fermo sui vagonetti

pronto per la cernita, ma una digrossata la s'era bell'e data

noi stamattina in galleria, dividendo intanto i pezzi grossi

dalla pula. A lavorare sui piazzali ora non ci sono soltanto

i manovali e gli operai fatti (esperti), ma anche donne

e bambini dei posti qui vicino. Che li pagano con du' palanche.

Vanno e vengono e non c'è nemmeno bisogno di fare tanti

fogli per l'assunzione. È un'usanza dell'epoca della

prima guerra mondiale30: allora

qualche donna arrivò a fare persino il macchinista dell'argano,

ma ora questo è un lavorino leggero riservato agli invalidi.

I ragazzi piccini sono abilissimi ai vagli, riempiono i corbelli

a gran velocità, saltellano e paiono non curarsi del

polverume.

...Un capitolo a parte è quello dei minori di 16

anni. Fra tanti vagoni dislocati nei luoghi di carico, vi

sono quelli da riempire di pezzi piccoli. Questo compito è

riservato a quei minori [...] Il corbello era d'obbligo per

espletare la mansione. Si tratta di un contenitore in stecche

di castagno a forma cilindrica. Altezza 65-70 cm. Diametro

45-50 cm, un cesto rotondo, insomma. In 4 ragazzini a suon

di corbelli riempiti a ragguardevole distanza dovevano viaggiare

speditamente e riempire un vagone ferroviario. I fortunati

in misura maggiore, poiché lavorare era una fortuna,

venivano adibiti a scegliere la terra, cernita che viene eseguita

agli impianti di vagliatura e lungo le distese di minerale

ad essiccare. Trascinare il corbello con i frammenti di sterile

che pesa, lavorare a schiena piegata, proibito accoccolarsi,

sotto il sole a perpendicolo [...] I ragazzi impiegati alla

cernita dei vagli avevano anche il disagio di molta polvere

da respirare...31

Si ripiglia le biciclette dal cavallaio, ma prima ci si dà

una sciacquata alla sistola, e si ritorna a casa piano piano.

Non c'è furia (che sennò ci tocca governare le

bestie grosse o fare l'erba medica ai coniglioli). Il

primo tratto di strada si rifà con compagni che prima

non s'era visto. Sono quelli delle famiglie che hanno smesso

di fare il contadino o che son di fuori: maremmani, senesi,

veneti e “austroungarici” (figlioli di prigionieri

di guerra accasati in Valdarno e che si chiamano Sladojevic,

Gloter, Piltner.. )32. Loro stanno

nei villaggi minerari e fanno vita comunitaria. Parecchio tempo

fa la direzione delle miniere aveva fatto dei capannoni dormitori

a ridosso delle prime gallerie che, ci raccontano, si erano

riempiti di accattoni e miserabili. Poi invece sono stati costruiti

i complessi abitativi per operai a Ronco e i casamenti della

Dispensa. Certo non sono abitazioni belle come quelle degli

impiegati e dei sorveglianti (che hanno lignite gratis per il

riscaldamento e un pezzo di terra con manovale-ortolano a disposizione),

però almeno son comode e pulite, con bagni e lavatoi

comuni, spacci cooperativi dove si paga con i buoni e ora ci

faranno addirittura una torre serbatoio per l'acqua potabile.

Alla Tinaia di San Cipriano si completerà il Villaggio

Santa Barbara, che già fa da dormitorio e mensa per i

minatori immigrati temporaneamente e per quelli senza famiglia,

nonché da riparo di fortuna per le famiglie della frazione

San Martino evacuate a seguito dei crolli per gli scavi alla

vicina miniera di Allori33.

A differenza di noi che siamo rimasti contadini loro hanno più

svaghi. E si ritrovano al dopolavoro e nei vecchi circoli di

Cavriglia, Meleto e Vacchereccia, hanno messo su la banda musicale

e la squadra di calcio, il doposcuola e le rappresentazioni

teatrali con le rime in ottava, fanno le feste da ballo quasi

tutte le domeniche, giocano alla ruzzola, organizzano le tombolate

dove si vincono capofreddo, finocchiona, burischi e pampepato.

Arrivati nell'aia il capoccia ci guarda, come se si tornasse

dalla fiera di Terranuova.

Chi va in miniera cambia carattere si sa, e di molto. Lo si

riconosce dal modo nuovo di intercalare i discorsi. La bestemmia

ad esempio, fattasi imprecazione rabbiosa contro chi comanda,

non è più quella sorta di gioco o esercizio fantasioso

tipico dei giocatori di carte nelle osterie toscane, non è

più arricchimento espressivo nella dialettica mezzadrile

capoccia-massaia, patriarca-famiglia. Lo schema giaculatorio

si fa fisso e ripetitivo. Al nome di dio e della madonna si

accostano normalmente quelli del diavolo, di mestieri ritenuti

disonorevoli, di animali34.

Chi va in miniera cambia persino la camminata.

...la posizione del busto assume una caratteristica cifotica

(ricurva) e l'andatura ha uno svolgimento ondulatorio, quasi

che ad ogni passo si trovasse nella necessità di evitare

un ostacolo posto al di sopra del capo. Al tempo stesso il

bacino oscilla sul piano frontale con lieve piegamento della

gamba che non muove il passo. Tale stile deambulatorio deriva,

a nostro avviso, sia dal condizionamento che produce la galleria

in cui il cielo può cascarti addosso e schiacciarti,

sia dai movimenti a cui il corpo del minatore è obbligato

quando esegue la fitta. La fitta veniva eseguita spesso in

ginocchio: il movimento in avanti delle braccia, assecondato

da quello della spalla su cui batteva il manico dell'incastrino,

riceveva ulteriore potenza dal contemporaneo spostamento del

bacino (sempre in avanti). Questo movimento veniva eseguito

per lunghe ore in modo ritmico sui due lati del corpo. Il

passo è pesante (ricordiamo che le scarpe del minatore

pesavano oltre tre chili) e marcato, mentre le ginocchia spesso

sono leggermente piegate all'esterno. Durante la conversazione

il braccio si muove in tutte le sue parti per tutta l'ampiezza

dell'arco gestuale e, nei momenti di maggior partecipazione

emotiva, anche il busto, il cui baricentro è spostato

verso l'alto, asseconda e segue i gesti del braccio. Numerosi

sono anche i gesti di contatto con l'interlocutore. L'espressività

del volto è rivelata da una notevole vivacità

dell'occhio e mentre i muscoli facciali restano duri, solo

il sopracciglio, solitamente prominente, è molto mobile35.

Giorgio Sacchetti

Questo saggio è originariamente apparso nella rivista

Snodi Pubblici e privati nella storia contemporanea, n.

10 / 2013, Soggettiva sul lavoro, pp. 32-47

Info e richieste: Studio LT2 Edizioni, Dorsoduro 1214, 30123

Venezia; email: studio_lt2@libreriatoletta.it

Si ringraziano: Paola Bertoncini per la selezione iconografica;

Regina Milito e Luca Lanzi (Casa del Vento) per la gentile collaborazione.

Note

- Ricordi di famiglia dell'autore.

- L'identità contadina, che aveva ben inglobato quella

precaria e occasionale di minatore, permarrà poi anche

nell'operaio di fabbrica (vetrerie, ferriera, cappellifici...).

Nel secondo dopoguerra, epoca in cui avviene la “discesa

a valle dell'economia” per il Valdarno superiore, il legame

con la precedente attività è testimoniato dalla

eccezionale diffusione intorno alle aree urbane industrializzate

di piccoli orti, capanne e pollai messi su alla meglio in luoghi

di fortuna.

- Questa la dichiarazione capestro alla firma dei neoassunti

(prendere o lasciare): “Io sottoscritto dichiaro di accettare

l'ammissione al lavoro presso la Società Mineraria ed

Elettrica del Valdarno, in qualità di giornaliero provvisorio

con paga oraria di £___ più indennità di

caro vita di £ ___ giornaliere. Accetto le condizioni

di pagamento in uso presso la Società senza reclamare

acconti, e le condizioni seguenti. Per il licenziamento resta

bene inteso che la Soc. Mineraria ed Elettrica del Valdarno,

potrà licenziare il firmatario di questa dichiarazione

in qualsiasi momento dando però all'interessato un preavviso

o la paga di otto giorni. Trattandosi di assunzione in servizio

di carattere assolutamente precario, accetto che non saranno

applicabili al caso mio le clausole del concordato di ___ e

quelle che potranno essere stabilite in nuovi patti che la Direzione

potesse concordare con la massa operaia. Il sottoscritto______

Firenze, lì______”. Estratta da Archivio storico

Enel, Napoli, ex Compartimento di Firenze “Piero Ginori

Conti”, Società Mineraria del Valdarno [da ora

in poi: Archivio storico Enel, SMV], b. 202, copialettere 1918-1922,

Uff. Personale.

- Le famiglie si erano talmente estese fino a comprendere non

solo i birchi (“innocentini” o trovatelli)

come era usanza, ma anche i cugini acquisiti. Era sempre più

difficile organizzare il lavoro e nel contempo amministrare

questi gruppi plurifamiliari nelle loro crescenti necessità

quotidiane.

- I banchi di lignite documentano l'esistenza di immense foreste

sui bordi di un lago pliocenico nel Valdarno superiore. Il bacino,

situato nel comune di Cavriglia (Arezzo) e con una piccola parte

che sconfina nel comune di Figline Valdarno (Firenze), è

costituito da tre lenti di lignite xiloide distanti da cinque

a dieci chilometri dalla stazione di San Giovanni. Il giacimento,

che appartiene quasi totalmente alla Società Mineraria

del Valdarno, raggiunge lo spessore di trenta metri con una

profondità massima di 150 ed ha (dati 1937) una disponibilità

di circa settanta milioni di tonnellate di lignite.

- La sovrapposizione diffusa dei due mestieri (minatore e contadino),

porta a esiti negativi sul lungo periodo. Decenni di discontinuità

nel settore agricolo del Valdarno Superiore dovuti a deficit

organizzativi nella gestione della manodopera ed alla conseguente

cronica mancanza delle cure quotidiane e di manutenzione minuta

dei poderi, si traducono in un decadimento complessivo dei campi,

nell'invecchiamento precoce delle colture arboree mai rinnovate

ed abbandonate a se stesse.

- I titoli di questo paragrafo e di quelli successivi sono ripresi

dalla canzone Dio degli inferi. Voci dal sottosuolo, dal

profondo delle miniere del Valdarno (Casa del Vento) - cd

“Articolo Uno”, 2009.

- Alla fine degli anni Cinquanta la trasformazione del bacino

allontana dal lavoro tremila minatori residenti nei comuni di

Cavriglia, San Giovanni, Figline, Montevarchi, Castelfranco,

Pian di Scò, Incisa. Il ciclo della lignite, già

produzione autarchica e di guerra, si concluderà poco

dopo con le ultime escavazioni intensive a cielo aperto. Per

ovviare alla antieconomicità del trasporto si erano storicamente

perseguite varie modalità di utilizzo in loco del combustibile,

in Ferriera inizialmente e da ultimo nella centrale termoelettrica.

Cfr. Giorgio Sacchetti, Ligniti per la Patria. Collaborazione,

conflittualità, compromesso. Le relazioni sindacali nelle

miniere del Valdarno superiore (1915-1958), Ediesse, Roma

2002.

- Per la descrizione degli ambienti esterni alla miniera: “Rivista

del Servizio Minerario”, annate dal 1925 al 1946, passim;

Archivio storico Enel, SMV, Varie, fasc. Perizia danni di

guerra...; e La Società Mineraria del Valdarno e

le sue miniere di lignite in Castelnuovo dei Sabbioni, in

“La Vita Corporativa Aretina”, 1937, n. 2, pp. 31-36.

- Qualifiche principali: minatore (scavo rocce e minerali,

perforazione fori da mina, coopera al caricamento e sparo delle

mine, messa in sicurezza del cantiere, carico e trasporto materiali

abbattuti fino ai fornelli di gettito...); armatore

(armamento gallerie in ferro e legname, trasporto materiali

di risulta); disarmatore (disarmo gallerie e cantieri,

rimozione impalcature e attrezzature); perforatore (perforazione,

preparazione “volate” o esplosioni simultanee di

più mine); carichino (caricamento e sparo delle

mine, trasporto esplosivi); stradino (installa, ripara,

rinnova binari e scambi); tubista (addetto tubazioni

ventilazione, acqua, aria compressa, fanghi); arganista;

verricellista; aggancino (formazione convogli

nelle discenderie); manovale; ferratore; cavallaio;

motorista; ausiliario; pompista; guardia

d'imbocco; fuochista; macchinista; ungitore;

capo manovra; pesatore; stivatore; sterratore;

elettricista; aiuto-sorvegliante o capo-sciolta;

incapannatore; segantino... Cfr. Archivio

storico Enel, SMV, b. 59/p, Personale / Fed. Sind. Industriali

minerari, fasc. Mansionario.

- “L'esaurimento delle camere procede da muro a tetto,

in modo che in ogni camera due pareti sono costituite da lignite

in posto, e le altre due pareti da materiale in frana [...]

I galleriozzi di rinquarto servono per la ventilazione dei cantieri

e per il carreggio” (Luigi Gerbella, Arte mineraria,

vol. II, Hoepli, Milano 1938, p. 393). Per le modalità

di organizzazione del lavoro abbiamo consultato: Gaetano Castelli,

La coltivazione delle miniere di lignite, Zanichelli,

Bologna 1922, in particolare alle pp. 169-199 (Arte del minatore)

e 347-366 (Organizzazione delle miniere).

- Sbarra d'acciaio lunga qualche metro munita di una punta

tagliente, usata per praticare nella roccia i fori per le mine.

- Le lampade elettriche, causa varie imperfezioni, hanno un

uso limitato a lampade di riserva o “di sicurezza”.

La vecchia acetilene ha invece il difetto delle facili estinzioni

per insufficiente produzione di gas, con pericolo di esplosione

ad ogni brusco aumento di fiamma. Da tempo era allo studio un

prototipo di lampada elettrica (o anche a benzina) munita di

dispositivo indicatore del grisou. Cfr. Lampade elettriche

per miniera, in “Rassegna Mineraria Metallurgica e

Chimica”, 16 gennaio 1915, n. 1, pp. 9-10.

- “Rivista del Servizio Minerario”, 1925, p. 139.

- “...In quanto agli effetti fisiologici, si constatò

che in una atmosfera contenente 0,16% d'ossido di carbonio,

un topo dà segni di malessere dopo un'ora di permanenza,

mentre un uccello comincia a soffrire dopo tre minuti soltanto

e cade tramortito dopo 18. All'uomo, rimasto un'ora in un'atmosfera

contenente 0,25% di acido di carbonio, occorrono, per ristabilirsi,

almeno otto ore di riposo; al topo 25 minuti, ma esso comincia

ad essere agitato dopo soli 12 minuti...” (Limiti

di esplosione delle miscele di gas combustibile e d'aria,

in “Rassegna Mineraria Metallurgica e Chimica”,

16 febbraio 1915, n. 2, p. 29).

- Cfr. Testimonianze di Anselmo Baroni e Mario Biagioni, raccolte

da Marcello Cioni, Cenni di storia valdarnese (1700-1924),

Biblioteca comunale di Montevarchi, San Giovanni Valdarno 1992,

pp. 62-64.

- Testimonianze raccolte da Emanuela Latini Sladojevich, Ethos

della cultura mineraria, in “La Storia del Valdarno”,

1980, n . 9, pp. 209-210.

- Rambaldo Macucci, Foco lapide e altri scritti, Comune

di Cavriglia - Tipografia Valdarnese, San Giovanni Valdarno

1996, p. 34.

- Cfr. Marta Bonaccini, Profumo di lignite, Editori

del Grifo, Montepulciano 1995, pp. 157-160.

- L'acquerello è il dissetante dei contadini: acqua

fatta passare sulla poltiglia delle vinacce.

- Su questi aspetti enogastronomici e sul rapporto tra fame

e identità sociale del minatore valdarnese, cfr. Giorgio

Sacchetti, Tirar la cinghia, con rabbia, in “Slow.

Quarterly Magazine of the International Slow Food Movement”,

2001, n. 21, pp. 12-17.

- Emanuela Latini Sladojevich, Ethos della cultura mineraria,

cit., p. 213.

- Mario Mari, Rapporto sulla sicurezza nelle miniere e sulle

prevenzioni degli accidenti (Tenutasi alla riunione del Comitato

amministrativo della Unione Internazionale dei Sindacati Minatori.

Budapest, 10-14 ottobre 1950), in Archivio CGIL- Camera

del Lavoro, San Giovanni Valdarno, p. 10.

- Emanuela Latini Sladojevich, Ethos della cultura mineraria,

cit., p. 212.

- Da: Marta Bonaccini, Profumo di lignite, cit., p.

159.

- Cfr. Corpo delle Miniere, distretto di Firenze, Archivio

storico, posiz. 5-III, Arezzo, Miniere varie, Castelnuovo -

Infortuni.; “Rivista del Servizio Minerario”, annate

dal 1925 al 1946, passim.

- Cfr. Renato Lenzi, La silicosi nelle miniere di lignite

del Valdarno, relazione al XXIII Congresso Nazionale di

Medicina del Lavoro, Rimini 13-16 settembre 1959, http://web.tiscali.it/lenzi/;

Guido Y. Giglioli, Patologia del minatore di lignite,

in “Il Ramazzini”, 1915, pp. 26-48.

- Marta Bonaccini, Profumo di lignite, cit., p. 75.

- Agostino Brogi da Vacchereccia “..mentre lavorava in

un abbattimento al 9° livello della miniera Casino veniva

investito da un pezzo di lignite staccatosi da una parete che

lo rovesciava per terra. Subito soccorso ed accompagnato fuori

l'operaio accusava dolori al basso ventre ed aveva conati di

vomito. Portato subito all'ospedale di S. Giovanni gli veniva

riscontrata la strozzatura dell'ernia da cui da vecchia data

era afflitto; decedeva nella giornata di ieri 19 corr.”

(Corpo delle Miniere, distretto di Firenze, Archivio storico,

posiz. 5-III, Arezzo, Società Mineraria Valdarno, 20

dicembre 1926).

- Nel 1918, su un totale di 5056 lavoratori, se ne avevano

1818 nelle gallerie (tutti maschi e quasi sempre adulti), il

resto all'esterno così suddiviso: 2959 uomini e 88 ragazzi;

191 donne di cui 58 bambine. Cfr. “Rivista del Servizio

Minerario”, annate dal 1917 al 1919, passim.

- Rambaldo Macucci, Foco lapide e altri scritti, cit.,

p. 75.

- La popolazione nel comune minerario di Cavriglia (Arezzo)

raddoppia passando dai 4104 residenti del 1861 ai 9418 del 1913;

il dato si stabilizza nel periodo fra le due guerre con 9474

abitanti al censimento del 1951. Cfr. Rossella Valentini, Cavriglia

nei secoli XIX-XX, geografia storica di un comune del Valdarno

di Sopra tra agricoltura e industria estrattiva, Istituto

di Geografia, Firenze 1989.

- Cfr. Archivio storico del Comune di Cavriglia, 1940, b. 109,

licenza n. 6409 del 4/10/1940; Archivio storico Enel, SMV, Varie,

fasc. Perizia danni di guerra...

- Considerazioni che scaturiscono dalle frequentazioni dell'autore,

fra gli anni Cinquanta e Sessanta, degli ambienti operai e contadini

nel Valdarno.

- Estratto da: Emanuela Latini Sladojevich, Ethos della

cultura mineraria, cit., p. 214.

|

| Miniera Est. 1917. In primo piano l'imbocco della miniera,

ovvero la discenderia in muratura. Nel piazzale sono

accatastati

i tronchi impiegati per la costruzione delle

armature di sostegno

delle gallerie. In secondo piano,

al centro, l'argano utilizzato

per lo spostamento

delle chiatte cariche di lignite. A destra,

nell'immagine,

la “gubbia” costituita da un cavallo

e un asino,

usati per il traino delle chiatte vuote.

Immagine proveniente dall'archivio

fotografico Emilio Polverini. |

|

| Interno della miniera Bicchieraie settimo livello. Garage

al

termine della discenderia. Anche il garage era una zona

della

miniera in muratura perché costituiva un impianto fisso.

Immagine proveniente dall'archivio

fotografico Emilio Polverini. |

|

| Minatori al lavoro nella camera di abbattimento.

Nell'immagine vediamo a sinistra un minatore che utilizza

l'incastrino, a destra l'altro minatore sta operando

dei fori

per l'esplosivo con la succhia.

Nelle miniere del Valdarno l'esplosivo utilizzato fino al

1925

è la dinamite, sostituito poi con la cheddite e

la “grisoutina”.

La cheddite era una miscela esplosiva

confezionata o in quarti

di cartuccia, localmente detti miniozzi,

o in mezze cartucce.

Le micce utilizzate erano di due tipi:

le bianche e le

antigrisoutose. Le micce venivano tagliate con

la pinzetta

del minatore o con il coltello. Nelle miniere dove

non

operavano i “fuochini” le micce venivano distribuite

ai capi minatori. Quando si sospettava la presenza di grisou,

si ricorreva all'accensione elettrica. I fori per inserire la

dinamite venivano eseguiti con strumenti differenti a seconda

della natura del materiale da abbattere, dell'importanza del

lavoro e dei mezzi a disposizione. L'esplosivo doveva essere

posizionato in maniera tale da ridurre al minimo

la frantumazione

del minerale da abbattere.

Immagine proveniente dall'archivio

fotografico Emilio Polverini. |

|

| La

miniera Carpinete fu l'ultima miniera in sotterraneo

presente nell'area di Castelnuovo dei Sabbioni, chiusa

alla

fine degli anni sessanta del novecento. Nell'immagine

si vede

chiaramente lo spazio del “garage”, luogo

deputato

al deposito temporaneo e allo scambio delle chiatte.

Immagine proveniente dall'album Le Carpinete. Luglio

1947.

Esposto presso Mine, Museo delle miniere e del territorio.

Donazione Marco e Claudia Salmini. |

|

| Impianto di stoccaggio della lignite.

Una volta trasportata all'esterno la lignite seguiva un iter

particolare. La prima classificazione della lignite avveniva

in sotterraneo dove venivano distinti i vagoni di pezzi grossi

da quelli di pula. Le pule, le cui dimensioni massime erano

di 15 cm circa, venivano portate ai vagli, dove si effettuava

una ulteriore classificazione ottenendo i pezzi piccoli, il

trito,

il tritino, la polvere. I pezzi grossi di lignite venivano

scaricati a mano e messi nelle “stive” e disposti

in modo tale

che l'azione di essiccazione del sole fosse la

maggiore

possibile. I pezzi essiccati erano poi disposti nei

capannoni

aperti. Il trito veniva in parte essiccato nei Bricchettifici

della

zona dove si otteneva la mattonella di lignite –

la bricchetta.

Il tritino, invece, veniva essiccato in un impianto

apposito.

Le polveri venivano mandate ai Bricchettifici dove

venivano

utilizzate per l'alimentazione dei forni.

Immagine proveniente dall'archivio

fotografico Emilio Polverini. |

|

| |

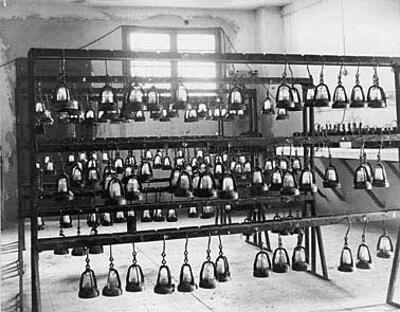

Le due fotografie mostrano i locali della “lampisteria”

presso

Carpinete. Qui si conservavano quotidianamente le lampade

impiegate dai minatori per lavorare in galleria.

Immagine proveniente dall'album Le Carpinete. Luglio

1947.

Esposto presso Mine, Museo delle miniere e del territorio.

Donazione Marco e Claudia Salmini. |

|

| Minatore che consuma il pasto in galleria.

Immagine proveniente dall'archivio

fotografico Cgil Arezzo. |

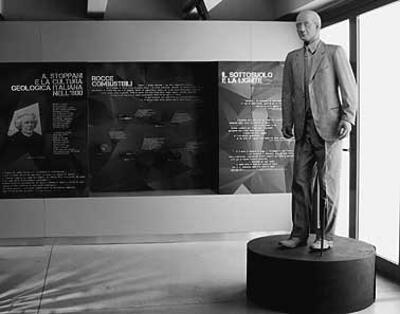

| MINE

- Museo delle miniere e del territorio - Castelnuovo dei

Sabbioni (Ar)

Mine. Il complesso

museale che documenta e valorizza la storia del territorio

di Cavriglia e in particolare le vicende minerarie che

hanno modificato profondamente una parte rilevante di

questo territorio, è ospitato in alcuni edifici

nella parte alta di Castelnuovo dei Sabbioni. Il resto

del vecchio borgo fu abbandonato e in parte distrutto

dall'attività mineraria. Alcune case in rovina

contornano la strada che conduce alla parte superiore

dell'abitato, che comprende alcuni edifici recentemente

recuperati e rifunzionalizzati in spazi museali: la ex

chiesa di San Donato, adibita a spazio polifunzionale,

il centro espositivo ed una palazzina degli anni Venti

del Novecento utilizzata come centro di documentazione

e spazio per attività didattiche.

La logica comune che pervade questi spazi è fortemente

tesa al coinvolgimento dello spettatore per una conoscenza

approfondita del patrimonio culturale conservato.

Il Percorso museale si sviluppa attraverso sette

sale dedicate alla storia e alle vicende minerarie secondo

un percorso che inizia dalle prime notizie documentate

sul giacimento di lignite, per poi passare allo sviluppo

dell'attività mineraria e alle prime lotte sindacali.

Il percorso si concentra poi sulle tecniche di scavo e

sulla vita del minatore, sui suoni e gli odori della galleria,

sulle stragi naziste avvenute nel territorio nel 1944,

le lunghe lotte e autogestioni del dopoguerra e sui cambiamenti

delle tecniche di coltivazione; da quelle in galleria

a quelle a cielo aperto. L'itinerario si chiude con la

presentazione della trasformazione del territorio dovute

all'attività mineraria e al suo riassetto. Punto

caratteristico dell'allestimento è l'interazione

con le moderne tecnologie che permettono al visitatore

di essere soggetto attivo nella conoscenza dei temi presentati.

È presente una figura parlante, che rappresenta

Priamo Bigiandi, un personaggio simbolico della storia

territoriale che introduce alla visita, vi sono poi dei

touch screen, un'installazione artistica per ricordare

la strage dei civili il 4 luglio 1944, un tappeto virtuale

finale che permette, in un breve spazio, una ricca documentazione

della distruzione/ricostruzione del territorio ed inoltre

possibilità di esperienze tattili ed olfattive

che rendono particolarmente densa la visita al museo.

Gianfranco Molteni

minecavriglia.it

info@minecavriglia.it

facebook: MINECAVRIGLIA

Orario di apertura

aprile-ottobre

martedi e mercoledi h. 10-13

da giovedi a domenica h. 10-13/16-19

novembre-marzo

mercoledi e venerdi h.10-13

sabato e domenica h. 10-13/15-18

Ingresso

Intero € 5,00

Ridotto (sopra i 65 anni e gruppi

superiori a 15 persone) € 3,00

Gratuito bambini fino a 12 anni. |

|