|

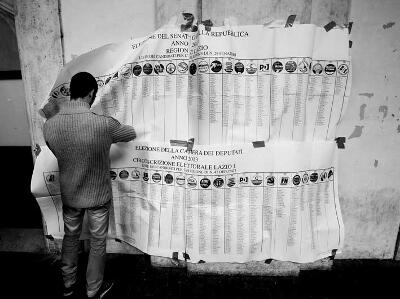

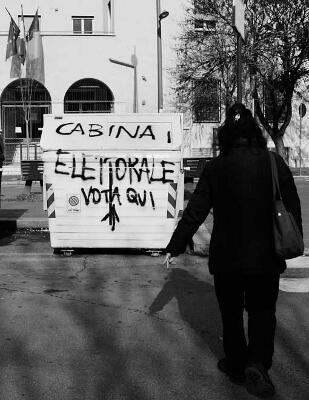

elezioni

Il voto, il vuoto

di Maria Matteo e di Antonio Cardella / foto AFA - Archivi

Fotografici Autogestiti

Scritti a caldo all'indomani delle elezioni politiche di fine febbraio, questi

due interventi invitano a riflettere sulle numerose novità emerse. Invero,

non particolarmente entusiasmanti. Anzi, a ben vedere....

Il Grillo, il satiro e l'uomo in grigio

di Maria Matteo

Tentare una sorta di genealogia dello tsunami

è un esercizio necessario a comprendere cosa stia avvenendo

nel nostro paese, al di là della declinazione assunta

dal partito a cinque stelle nell'arena della politica istituzionale.

Il risultato emerso dalle urne

è stato un vero terremoto elettorale, il primo dal lontano

1994, quando la discesa in campo di Berlusconi, sotto l'insegna

politico-calcistica di Forza Italia, decretò la nascita

della seconda Repubblica. La legge elettorale che i maggiori

partiti non hanno voluto cambiare è stata per loro un

boomerang.

Il gioco del primo arrivato funziona solo con un maggioritario

secco su base nazionale, altrimenti il rischio che al Senato

non vi sia maggioranza, specie in presenza di un terzo polo,

è molto forte.

Quando leggerete queste note forse i giochi saranno fatti. Sapremo

se e come il Movimento 5 stelle ha accettato alleanze politiche,

o sarà nato l'ennesimo governo di “unità

nazionale” in vista di un'ulteriore tornata elettorale.

Tentare una sorta di genealogia dello tsunami è un esercizio

necessario a comprendere cosa stia avvenendo nel nostro paese,

al di là della declinazione assunta dal partito a cinque

stelle nell'arena della politica istituzionale. Proviamo a scomporre

il quadro. Cominciamo dalla sconfitta di Ingroia. Secca, senza

appello, rovinosa. La compagine affidata alla guida di un ex

giudice per meglio solleticare i pruriti giustizialisti della

sinistra, è rimasta invischiata nell'ennesima tentazione

al “realismo” che affligge la diaspora post comunista

e ne ha decretato la fine come formazione parlamentare sin dal

2008. Nata con l'ambizione sin troppo evidente di contendere

a Grillo le simpatie dei movimenti, costruendo un “soggetto

politico nuovo”, Rivoluzione civile non ha saputo sviluppare

un'ispirazione cittadinista in fondo estranea ai propri azionisti

di maggioranza, riducendosi al cartello degli sfigati che si

mettono insieme per fare il quorum.

Ingroia non ha recuperato i crediti persi da Rifonda, PdCI e

Verdi (più l'impresentabile Di Pietro) dopo l'avventura

di governo.

Leggere la sconfitta di Ingroia nella mera chiave del “tradimento”

sarebbe però riduttivo. Ingroia perde perché lo

spazio simbolico e reale che tenta di occupare è ormai

vuoto da tempo.

La materialità delle relazioni sociali è profondamente

mutata. La violenza della divaricazione di classe si è

fatta più netta, senza tuttavia innescare una stagione

di scontro sociale. I partiti conservatori hanno messo in campo

negli ultimi trent'anni un complesso meccanismo di scomposizione

sociale i cui effetti sono stati forti sia nella concretezza

della condizione lavorativa che nella sua rappresentazione simbolica.

Oggi il popolo delle partite Iva, dei precari, di chi lavora

senza tutele né garanzie è sempre più vasto.

La solitudine è il segno distintivo dello sfruttamento

nel secondo decennio del secolo.

L'operaio Fiat, lo scaricatore di porto, il bracciante agricolo

erano inscritti in un percorso collettivo, determinato dal comune

spazio di lavoro – e lotta – e da un identico quadro

normativo. Tutto questo oggi si declina in buona parte al passato.

Tra partite Iva e precari a vita si è modificata la costituzione

materiale delle classi subalterne, demolendone al contempo i

processi identitari.

Un padroncino che fa trasporti per conto della Fiat, non pensa

a se stesso allo stesso modo dell'addetto della logistica alle

dipendenze dall'azienda. La sua condizione di vita è

peggiore ma diversa.

Non ha nessuna delle tutele dei dipendenti, ma nemmeno i vantaggi

del piccolo imprenditore. Né carne né pesce, si

trova in un limbo dove la riproposizione della prospettiva welfarista

classica gli appare di assoluta inattualità. Inattingibile

e nel contempo estranea alla sua vita. Oberato dalle tasse,

spesso senza né lavoro né reddito, vuole meno

tasse e qualche copertura quando resta a terra. Questi soggetti

dispersi sono davvero al di là della destra e della sinistra,

in un altrove che il populismo grillino è riuscito a

catturare, mescolando istanze ultraliberiste con l'ultrastatalismo

del reddito di cittadinanza.

Estranei alle piazze fisiche si sono esercitati alla partecipazione

nella piazza virtuale di internet. Sebbene Grillo abbia celebrato

la propria apoteosi nel luogo simbolo dei grandi raduni della

sinistra romana, le piazze grilline sono nel grande magma del

web, dove ti colleghi dall'ufficio, dal bar dove fai pausa,

dai giardinetti dove bivacchi in attesa di domani, dal letto

prima di crollare addormentato. Se non hai tempo per un post

fai un tweet ed esisti. Ci sei anche tu. Ti riconosci nel faccione

debordante, nell'urlo del comico, nel suo ghigno moralista,

forcaiolo. Sei tu, quello è il tuo volto.

Forse la vittoria di Grillo è tutta qui, nella capacità

di intercettare il malessere di soggetti sociali che debordano

dal quadro novecentesco. L'affermazione/boutade sui sindacati

non gli allontana simpatie, perché questi costosi patronati

sono avvertiti, non a torto, come parte dell'odiatissima casta,

dei privilegiati, dei politici e sindacalisti di professione.

La memoria della lotta di classe non è il tuo presente

e nemmeno il futuro dei tuoi figli, già ipotecato da

una classe politica che modella se stessa ai ritmi della transazioni

finanziarie. Oggi, subito, domani non importa.

|

|

Beppe

Grillo |

Lo spettacolo della politica e la politica

spettacolo

Il vincitore morale di questa partita elettorale non è

tuttavia Grillo, ma Berlusconi. Quando si dimise, poco più

di un anno fa, diversi editorialisti scrissero che era finita

un'epoca, che il berlusconismo era morto. Un anno dopo il Cavaliere

dei mille frizzi, lazzi, gag è risorto dalle sue ceneri,

si è tenuto la Lombardia dei mille scandali, ha ingoiato

la Puglia, rimasticato la Sicilia. L'Italia del cavaliere è

più viva che mai.

A tanti anni da tangentopoli, quando gli ingenui pensarono che

le inchieste del pool di “mani pulite” avrebbero

creato la via giudiziaria al rinnovamento morale, sappiamo che

quelle inchieste furono lo strumento per esodare in fretta e

furia un blocco politico che, caduto il muro di Berlino, aveva

perso ogni ragion d'essere. Il novecento era finito, i partiti

novecenteschi, fatti di grandi apparati, di amici/compagni/camerati,

di strutture pesanti e idee che plasmavano di sé il mondo

non servivano più. La nuova Italia era stata svezzata

ed era pronta a fare il salto nell'era del just in time,

delle televendite, della libertà fatta di tette/culi,

della vita quotidiana sparata in tv, dei sogni confezionati

da specialisti dell'immagine e consumati in un minuto. Volgare,

grezzo, ma vitale, Berlusconi inaugurò un nuovo stile

politico. Il corpo, negato, ingessato, smaterializzato, dimenticato

fa irruzione nella scena politica mutandola di segno.

Nella concretezza dello scontro di classe l'era berlusconiana

si lascia alle spalle la questione della mediazione politica

tra le “parti sociali”.

La socialdemocrazia ha un costo che i padroni, se possono, evitano

di pagare passando all'attacco. Berlusconi non ha regnato ininterrottamente,

perché una legislatura e mezza se l'è fatta anche

il centro-sinistra. Peccato che i più non si siano accorti

della differenza, al di là dei circoli ristretti dove

si spartiscono nomine e benefici.

Berlusconi viene obbligato ad abdicare perché il mantenimento

del blocco sociale che lo sostiene non consente la rapida attuazione

di politiche di contenimento del debito pubblico che, oltre

a colpire i salariati, stringano in una morsa anche la parte

bassa del ceto medio. Berlusconi non poteva permettersi di reintrodurre

la tassa sulla casa o di toccare ancora le pensioni. Monti,

l'uomo delle banche, invece sì. Il Partito democratico

si accoda nella speranza di poter andare al governo, facendo

fare ad altri il lavoro sporco.

Così si gioca una vittoria elettorale sicura.

Mario Monti ha provato a scavarsi un proprio ambito di potere

per fungere da ago della bilancia, ma non c'è riuscito.

In compenso ha ampiamente cannibalizzato Udc e Futuro e libertà:

Casini ne è uscito malconcio, Fini ne è uscito

e basta.

Monti, come Bersani, Ingroia e, in parte, anche Maroni, sono

comunque irretiti dalla tela di ragno di una strategia di marketing

politico che ha bisogno del corpo dei leader per poter incarnare

i sogni e le favole che vende. Serve una faccia, un corpo, che

riempia di sé la scena vuota di un agire politico che

si riproduce eguale da una legislatura all'altra.

Bersani perde perché la sua aria da apparatnik su fondo

grigio ha sapore ingessato, anonimo, freddo, duro e insapore

come la polenta della sera prima.

È il trionfo del berlusconismo, dello spettacolo che

si fa politica.

Chi poteva interpretare meglio questa parte di un attore? Grillo

è capace di riempire la scena saturandola di sé,

facendone un tutt'uno con se stesso. Il suo faccione deborda,

il suo grido esplode in faccia a chi guarda. Grillo è

come la minestra della nonna, sapore di autentico nel tempo

dove la distanza tra il vero e il falso è nel marchio

che ne decreta il prezzo.

Guida spirituale, guru, caudillo, Grillo “ha sempre ragione”,

come un padre amorevole che consiglia, incoraggia, sorregge,

protegge i suoi figli. Finché obbediscono. Poi sono sberle,

e, nei casi estremi, la cacciata dalla famiglia.

Grillo è l'apoteosi della politica post ideologica: mette

insieme illusione partecipativa e il dirigismo più esasperato,

corteggia i movimenti localisti e fa dichiarazioni razziste,

vuole moralizzare la politica, tagliando stipendi e privilegi,

ma gioca il proprio ruolo di garante per decidere, senza confronto

alcuno, la linea politica del “suo” movimento.

In campagna elettorale le piazze si sono riempite di spettatori,

che andavano via appena prendevano la parola i candidati, meri

fantocci all'ombra del conducator.

Oggi questi fantocci sono in parlamento, regalando a tanti l'illusione

di esserci anche loro.

Maria Matteo

La grande rincorsa al centro

di Antonio Cardella

Corteggiare la fantomatica area moderata si è

rivelato, ancora una volta, una strategia perdente, che ha consegnato

una buona fetta del Parlamento in mano a due forze politicamente

inerti quanto pericolosamente ingombranti.

Le poltrone, ben sagomate

e assai comode, erano disposte ai due lati del grande camino

appena acceso. Al centro del salone sonnecchiava un pastore

tedesco dallo sguardo inconsuetamente languido e, per completare

l'atmosfera tardo ottocentesca, non mancava la governante che

si apprestava a servire il tè. Cassola si godeva palesemente

l'agio della sua bella casa a Marina di Castagneto, sul litorale

toscano, poco distante da un mare placido, parzialmente occultato

da due filari di alberi che a me parvero dei pini.

Avevamo deciso di incontrarci per scambiare alcune considerazioni

sul fallimento della cultura nel contribuire ad elevare il tono

della politica in Italia e sulle conseguenze che tale fallimento

avrebbe comportato per il futuro del paese.

Gli esiti di quell'incontro confluirono poi in un libro, Conversazione

su una cultura compromessa, pubblicato da “Il Vespro”

nel 1977 e ripubblicato venti anni dopo dalle Edizioni e/o di

Milano.

Perché ricordo adesso i contenuti di quell'incontro?

Perché già da allora, quando le voci accorate

del '68 si erano quasi del tutto disperse e si cominciavano

a percepire i conati astiosi, corruttivi e arroganti del craxismo,

quell'equivoco profondo del centrismo come soluzione praticabile

delle molte inefficienze della società italiana, un centrismo

plasticamente rappresentato dalla confluenza della cultura comunista

e di quella cattolica per la gestione della cosa pubblica; quell'equivoco

– dicevo – aveva iniziato a inquinare i termini

di una contrapposizione che si sarebbe purtroppo composta nella

resa, incondizionata quanto inconfessata, alle ragioni del capitalismo

e della globalizzazione delle ricchezze smisurate e dei poteri

prevalenti.

I contenuti essenziali della campagna elettorale che ha preceduto

le elezioni del 24 e 25 febbraio sono palesi conseguenze di

quella corsa al centro che avrebbe dovuto comporre, in funzione

salvifica, la contrapposizione che divideva il progetto comunista

da quello moderato rappresentato dalla cultura catto-liberale.

Così, sino alla scadenza delle tribune politiche, dalle

agende dei concorrenti alla gestione politica del paese, tra

il delirio delle promesse consapevolmente insostenibili e le

suggestioni populistico-palingenetiche, sono apparse assai labili

le differenze tra i vari schieramenti in campo: ciascuno si

è preoccupato di sbiadire la natura della propria origine

quando non addirittura a ripudiarla. L'immagine d'insieme apparsa

ad un elettorato smarrito e confuso è stata quella di

un coacervo indistinto di politici – di vecchio o nuovo

conio – che sventolava vessilli scoloriti e lanciava alla

luna urla sconnesse.

Era

di conseguenza difficile che da questo cianciare indistinto

uscisse dalle urne un quadro politico decifrabile. Di per sé,

l'elettorato italiano è incolto e facilmente suggestionabile,

soprattutto se a blandirlo sono tribuni che vellicano le parti

molli della gente, gli impulsi che partono dalla pancia e si

scaricano sul cervello sollecitando gesti inconsulti. Non si

spiegherebbe altrimenti che un guitto come Berlusconi abbia

potuto calcare il proscenio della vita politica italiana, da

protagonista, per oltre un ventennio e sia ancora lì

a caricare di grottesco le vicende di un popolo che è

immerso sino al collo in una crisi devastante. Era

di conseguenza difficile che da questo cianciare indistinto

uscisse dalle urne un quadro politico decifrabile. Di per sé,

l'elettorato italiano è incolto e facilmente suggestionabile,

soprattutto se a blandirlo sono tribuni che vellicano le parti

molli della gente, gli impulsi che partono dalla pancia e si

scaricano sul cervello sollecitando gesti inconsulti. Non si

spiegherebbe altrimenti che un guitto come Berlusconi abbia

potuto calcare il proscenio della vita politica italiana, da

protagonista, per oltre un ventennio e sia ancora lì

a caricare di grottesco le vicende di un popolo che è

immerso sino al collo in una crisi devastante.

Così, dal confluire del grottesco nel pressappochismo

astioso e cinico di un elettorato che mostra, in misura prevalente,

di non possedere gli strumenti per decifrare correttamente i

dati della realtà, nasce e cresce il fenomeno Grillo:

non a caso un movimento egemonizzato da un comico che si presta

alla politica.

Affaristi reazionari e ribelli velleitari

Grillo rappresenta compiutamente quella consistente massa

di persone che non è mai stata né di destra né

di sinistra, che ha sempre cavalcato una protesta qualunquista,

priva di una visione alternativa dell'esistente e, quindi, semplicisticamente

distruttiva. Nel nuovo Parlamento saranno ingombrantemente rappresentate

due correnti politiche, una affaristico-reazionaria (i relitti

del berlusconismo), l'altra velleitariamente ribellistica, con

venature di razzismo mascherato e di ammiccante fascismo.

Queste due forze costituiranno insieme più della metà

del nuovo Parlamento: la prima sfiorando il 30 per cento; la

seconda con oltre il 25 per cento. La somma di queste due presenze,

politicamente inerti, cristallizza la crisi, irrigidisce le

istituzioni europee, favorisce la ripresa della speculazione

finanziaria. Ovviamente, la nostra preoccupazione non riguarda

quanto l'instabilità della situazione politica italiana

metta in sofferenza i palazzi di Bruxelles o di Francoforte,

bensì – e non possiamo non esserne angosciati –

le ricadute sul sistema sociale che si possono prevedere per

l'immediato futuro. Con questi chiari di luna l'economia reale,

quella che riguarda la carne viva della popolazione, subirà

un'ulteriore decelerazione, in termini di crescita della disoccupazione,

di riduzione drastica dei già falcidiati redditi delle

famiglie che vivono di lavoro, di un azzeramento effettivo dei

servizi sociali.

In questo quadro, il suicidio di Bersani è solo un nuovo

episodio di quella norma che ha sempre determinato la sconfitta

di tutte le sinistre che si istituzionalizzano. Il rincorrere

l'aria moderata per cercare di ampliare il presunto consenso

del suo elettorato, ritenuto prevalente, ha, alla prova dei

fatti, demotivato quanti, nella sua area, si aspettavano una

sterzata decisa contro un'austerità che soffocava la

popolazione. La miopia politica del romagnolo, invece, lo ha

indotto a corteggiare un centro montiano inesistente, per di

più costituito da personaggi da cui una sinistra degna

di questo nome dovrebbe tenersi sempre lontana.

Complessivamente, comunque, il dato che costantemente si conferma

è quello di un popolo, quello italiano, che premia reiteratamente

la corruttela, il malaffare, l'oscenità ostentata e persino

i comportamenti mafiosi. È per questo che non abbiamo

scampo. Qualunque sia la scelta, il corpo del grande malato

non migliorerà. E noi stiamo a guardare.

Antonio Cardella

|