|

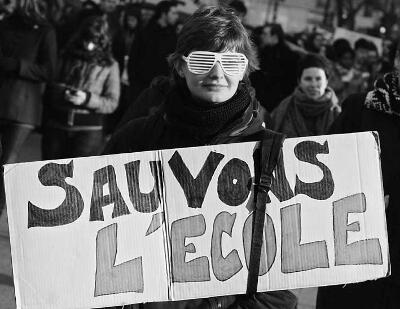

scuola

Galleggiare sugli abissi oscuri

di Philippe Godard

Utopia, pedagogia e rassegnazione: la “Miscredenza passiva”

al centro della crisi della scuola.

“Miscredenza passiva”

(Mécréance, ndr): l'espressione è

di Fernand Deligny, e con essa egli intendeva riferirsi a quei

medici, infermieri e altre persone che ricoprivano un ruolo

in un ospedale psichiatrico, molti dei quali non credevano a

ciò che stavano facendo e mantenevano un atteggiamento

passivo nei riguardi della situazione. Probabilmente, di notte,

disfacevano con il pensiero ciò che di giorno si erano

sentiti costretti a fare, dandosi ottime e multiformi giustificazioni,

dalla tradizionale ingiunzione, interiorizzata: “Devi

guadagnare soldi per nutrire i tuoi figli”, fino a visioni

più ciniche sugli emarginati, i pazzi, i figli perduti

per la società, che bisogna “raddrizzare”.

Eppure è indubbio che la maggior parte viveva molto male

quell'ospedale psichiatrico in cui prestava servizio, e si vergognava

di impersonare fino a quel punto la schiavitù volontaria,

che facciamo nostra, come ha perfettamente dimostrato La Boétie.

L'ospedale psichiatrico è una forma esacerbata del Malencontre

(“cattivo incontro”) – ancora La Boétie

–, che è il Potere, ottenuto e perpetuato grazie

alla partecipazione di ciascuno alla propria oppressione. Il

Potere contraccambia, permettendo a noi di opprimere gli altri,

quelli che stanno più in basso, poiché oppressione

significa prima di tutto partecipazione a questa specie che

persiste nel credersi umana: tutti uniti grazie a questa schiavitù

che costruiamo e condividiamo. Che diffondiamo e modelliamo

con le nostre mani, con il nostro linguaggio. Ma non soltanto

in questi modi. Perché noi operiamo anche mediante il

nostro gusto acquisito per la passività.

La differenza tra attivo e passivo è sfumata: la passività

ha la meglio sulla volontà attiva. Noi siamo diretti

dal Sistema, dal Potere, fino a diventarne dei rifiuti non appena

non corrispondiamo più alla norma sociale. La domanda

è: senza Potere, il nostro “noi” non avrebbe

maggiori probabilità di emergere, di farsi parte attiva

e di rifiutare la passività nei confronti di situazioni

ingiuste e distruttive?

È un interrogativo al quale sarebbe vano tentare semplicemente

di dare una risposta. Perché non è da un linguaggio,

in una teoria fumosa – fumisteria? –, che

proverrà la risposta. Bensì e solamente da un

agire.

Zattere alla deriva

Agire a partire da quelle “zattere” di cui parlava

Deligny, remando qua e là sull'oceano del Malencontre

e permettendo a individui emarginati, asociali o desocializzati

di aggrapparsi per non sprofondare? Zattere sufficientemente

lasche e allentate per lasciar passare le ondate di un mare

vessatorio, ma dalle assi talmente saldate tra loro da riemergere

in continuazione, galleggiare e andare alla deriva. Ma, in tutto

ciò, che fa la pedagogia, e la scuola?

La scuola non è di quelle zattere alla deriva –

e quant'è difficile, ma così bello, andare alla

deriva sull'oceano del Malencontre! La scuola è

nave ammiraglia, vivaio di talenti, dove tutti i giovani allievi

devono recarsi per inspirare la propria schiavitù volontaria,

per il Sistema, senza soffrirne. Volere davvero la propria schiavitù

a un prezzo infimo, al prezzo di niente, quel niente che, nel

tempo del digitale, riempie la prodigiosa infinità degli

schermi. Aspirare a un vuoto che assomiglia incredibilmente

a quel tedio così diffuso ai nostri tempi, tedio per

la vita del mondo, che spinge a smettere di desiderare, di farla

finita con il ciclo delle rinascite. Smettere di desiderare

= abbandonare la lotta = sconfitta di ciò che restava

della zattera di fortuna, sconfitta del battello di quei patrimoni

che sono e rimangono gli esseri umani esenti dalla Miscredenza.

A questa miscredenza passiva, vorremmo contrapporre una pedagogia

della Via: diventiamo Zattera. Imbarchiamoci sugli abissi oscuri,

e per non inabissarci, la cosa migliore è galleggiare

senza agire eccessivamente. Ma galleggiare.

Di che agire si tratta? Un agire che assomigli al Tao dei taoisti,

quel “wuwei” che si traduce anche “non agire”.

Che assomiglia anche alla rivolta collettiva di Camus (“Io

mi ribello, quindi siamo”), alla società in lotta

contro lo Stato di Pierre Clastres, o a quella zattera di Deligny

che recupera ovunque i resti di cui l'ospedale psichiatrico

non sapeva che fare, se non abbrutirli di farmaci. Le parole

agire, non agire, zattera, resto, lo stesso ospedale psichiatrico

proliferano in questo oceano di Miscredenza soltanto per giocarci

insieme: lasciamoci andare alla deriva verso il margine per

liberarcene. Non lasciamoci rinchiudere in un vocabolario: “Le

parole ci dividono, le azioni ci uniscono”, dicevano i

Tupamaros uruguayani. Utilizziamole semplicemente per avviare

discussioni, dibattiti, problematiche. Non agiamo a vantaggio

di ciò che ci opprime. Non salviamo il Sistema che ci

stritola. Non siamo né scettici né passivi.

Dove sta il margine? Si può ancora essere nel Margine?

È all'intersezione tra la realtà e l'utopia, il

Sistema e il Margine che interviene la pedagogia, fondata su

un'etica del non-dominio.

Infatti, per il fatto stesso di collocarci al Margine, eccoci

nel cuore della Miscredenza. Il Sistema non ha bisogno di gatte

da pelare. Atene ha immolato la sua gatta-Socrate. La Cina ha

fagocitato la gatta-Tao. Al capitalismo piacerebbe veder sprofondare

la pedagogia utopica negli abissi del consenso.

Così, a scuola, in questa nave ammiraglia, perché

è lì che si trova, è costretto a essere,

il futuro del mondo, grazie al succedersi di generazioni, cui

si cerca di togliere ogni possibilità di essere in conflitto,

vale a dire, semplicemente, di essere, a scuola si trova un

terreno di lotta in cui l'utopia – il Margine, la Società

contro lo Stato – esiste, soprattutto non in quanto avanguardia.

L'avanguardia è potere, dunque partecipazione alla Miscredenza.

L'Utopia è allo stato latente, persino del tutto nota.

Essa è espressa, pensata, discussa a volte. Ma è

agita?

Non sta forse qui il nucleo fondamentale della crisi della scuola?

I bei progetti teorici sono legioni; vengono discussi, a volte

con asprezza e cattiveria; i testi ufficiali organizzano “progressioni”

o tengono conto dei dibattiti teorici per snaturarli nel momento

stesso in cui sono trasformati in riforme pratiche e concrete.

Così, le pedagogie realizzate da trenta o quarant'anni

a questa parte sono per lo più risposte mal tradotte

a problematiche che permangono relegate nella pura astrazione.

È sufficiente un gruppo di studenti fuori norma, malamente

condizionati dall'Istituzione, per far esplodere, in una classe,

in una scuola, tutte le migliori volontà del mondo.

L'importanza di credere

Non abbiamo la pretesa di uscire da questa situazione mediante

un qualche colpo di bacchetta magica. Ma soprattutto non cadiamo

in quella “Miscredenza passiva” che, ovunque, estende

sulle scuole la sua ombra sinistra. Non credere più a

ciò che si fa e non fare niente per cambiare la situazione:

non c'è niente di peggio per i ragazzi, per coloro che

lavorano e soffrono a scuola, e purtroppo anche per il mondo

futuro, perché i ragazzi di oggi, in futuro, saranno

condizionati dalla scuola che avranno avuto o subito nella loro

giovinezza.

Come non credere in un'Istituzione come la scuola? Questa è

l'espressione della Miscredenza: resa incondizionata, schiavitù

volontaria quasi teorizzata e accettata, negazione di sé

– e degli altri al contempo, ma a più lungo termine

e secondo processi individuali che avvertiamo, ma che non riusciamo

mai a spiegare. Eppure: se non ci si crede, che cosa possiamo

sperare di indicare ai giovani, se non il fatto drammatico che

si può vivere senza credere in niente, neppure in ciò

che si fa e in ciò che si vive insieme ad altri esseri

umani, che sarebbe certamente una delle più belle vite

che si possano immaginare?

Ebbene, qualsiasi riforma della scuola implicherebbe alla base

il fatto che coloro che dovranno realizzarla debbano almeno

crederci un po'... In un contesto del tutto differente, Guevara

si chiedeva come fare a costruire il socialismo se gli unici

incentivi erano economici. A suo avviso, esisteva un'etica della

costruzione dell'uomo nuovo; quel processo utopico non poteva

accontentarsi unicamente degli incentivi economici, che dovevano

essere soltanto transitori. Ma l'etica ha senso soltanto se

gli individui coinvolti hanno la volontà di riuscire

a trasformare il mondo. Se, a scuola, l'immensa maggioranza

si arrende e ci va come altri si recano alla catena di montaggio

o al patibolo, consapevoli della loro oppressione, che speranza

ci resta di cambiare?

Questa dimensione viene sempre lasciata da parte, perché

è proprio lei a porre il vero problema di fondo della

scuola. Questo problema non è quello della scuola. È

il sintomo di una società che non crede più in

se stessa come un tutto dotato di senso, e si limita a un elenco

delle sue componenti dissociate le une dalle altre, tra le quali

scegliere. Allora, si appartiene a questa o a quella tribù,

in attesa di essere, un giorno, contro le altre tribù.

La società capitalista è più che mai una

lotta di tutti contro tutti in un quadro unico, che regge ancora

grazie ad alcuni pilastri. Il primo è il denaro: e se

non avessimo conti in banca, se dunque tutti dovessimo sopravvivere

grazie al baratto, è certo che questa (assenza di) società

scomparirebbe, dando vita forse a una autentica società

di scambi tra gli esseri umani. Il secondo è la paura:

di non avere più soldi, e anche la paura dell'altro,

il desiderio di far paura per imporsi, la paura della gerarchia

e l'uso della paura per garantirsi una posizione di dominio,

la paura di non essere al top, di avere l'alito cattivo o le

ascelle sudate, la paura di non pensare in modo omologato, la

paura di non aver paura e di essere diversi, di essere tentati

da quel Margine che, invece, non ha paura.

La paura e il denaro sono connessi tra loro. Anche a scuola

la paura e il denaro sono costantemente presenti. La paura del

professore, dell'amministrazione, dell'errore, del brutto voto,

della reazione dei genitori alla pagella. Il denaro come scopo

supremo, quella profusione di denaro che si conquisterà

se si avrà successo negli studi, ma, prima di ciò,

il denaro necessario per pagar(si) gli studi, la scuola come

investimento per il futuro.

È l'intera società a mostrarsi scettica e passiva

quando si aspetta di superare la propria paura soltanto mediante

l'accumulo di denaro, cosa che si verifica soltanto per i più

“fortunati” – i più alienati –

di noi. Ma il Margine vive ancora e parla ancora, e noi sappiamo

che certi eventi possono ribaltare una situazione. E, questa

volta, è il Sistema ad avere paura. Cerchiamo di essere

un creativo Margine all'attacco.

Philippe Godard

traduzione di Luisa Cortese

|