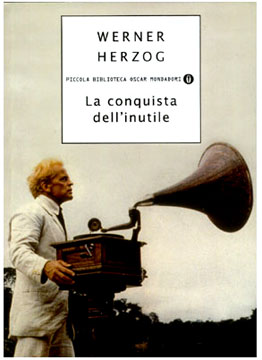

| La conquista

dell’inutile

Questo

libro raccoglie il lungo diario tenuto da Werner Herzog durante

i due anni e mezzo di lavorazione del suo film-limite Fitzcarraldo

nella giungla amazzonica, tra il giugno 1979 e il novembre 1981:

un’impareggiabile avventura, tra enormi difficoltà

logistiche e mutamenti nel cast che, alla fine, comprenderà

Klaus Kinski e Claudia Cardinale (Mick Jagger sciolse il contratto,

essendo troppo occupato nell’ambiente musicale, ed Herzog

scelse di eliminare il suo personaggio piuttosto che affidarlo

ad un altro attore). Il regista tedesco ha definito queste pagine

“più appassionanti del film stesso”. Questo

libro raccoglie il lungo diario tenuto da Werner Herzog durante

i due anni e mezzo di lavorazione del suo film-limite Fitzcarraldo

nella giungla amazzonica, tra il giugno 1979 e il novembre 1981:

un’impareggiabile avventura, tra enormi difficoltà

logistiche e mutamenti nel cast che, alla fine, comprenderà

Klaus Kinski e Claudia Cardinale (Mick Jagger sciolse il contratto,

essendo troppo occupato nell’ambiente musicale, ed Herzog

scelse di eliminare il suo personaggio piuttosto che affidarlo

ad un altro attore). Il regista tedesco ha definito queste pagine

“più appassionanti del film stesso”.

Potrete leggere passaggi come questi:

- Sulla lapide (del poeta pazzo Rafael Avila) si legge:

le vanità del mondo/le grandezze del potere/sono chiuse

nel profondo/silenzio del cimitero.

- (…) proprio perché era stato ripudiato

da tutti io avevo avuto quell’attenzione per lui e gli

avevo dato lavoro.

- (…) la vita è micidiale, sia mentre la

vivi che quando finisce.

- La famiglia che ci aveva prestato la pentola di acqua

calda ci si è avvicinata, allora abbiamo preparato tonno

anche per loro e gli abbiamo offerto del tè, qui funziona

così, il cibo viene sempre condiviso. César dice

che è una cosa talmente naturale che nella loro lingua

non esiste la parola “grazie”.

- La burocrazia (…) è (…) una spiacevole

forma di organizzazione.

- Mick Jagger (…) è venuto da noi in taxi,

ma siccome l’autista si è rifiutato di procedere

per gli ultimi cento metri tra le buche piene di fango, nemmeno

al doppio della tariffa, l’ho trovato che camminava a

tentoni al buio, in smoking e scarpe da ginnastica.

- Ho dormito in una capanna (…) su una sorta di

letto, dal quale primo ho dovuto togliere gli escrementi di

topo secchi. I ratti si arrampicavano come lucertole sulle stuoie

che facevano da pareti. La mattina mi sono svegliato presto

e mi sono trovato davanti il muso di un porcellino d’India

che mi fissava sbigottito.

- Durante la scena una delle scimmie ha morso Mick (Jagger)

sulla spalla e lui è scoppiato in una risata così

sonora che sembrava di sentire ragliare un asino.

- (…) la domanda a cui tutti volevano una risposta

era se avrei avuto il coraggio e la forza di ricominciare di

nuovo tutto dall’inizio. Risposi di sì, perché

altrimenti sarei stato un uomo che non aveva più sogni,

e senza sogni non volevo vivere.

- La morte è ereditaria.

- Senza prove le cose sembrano sempre migliori, altrimenti,

come ripeto ogni volta, subentra una meccanica degli avvenimenti

che rimane priva di una vera vitalità.

- Di colpo si è scatenato di nuovo l’urlo

infiammato di Kinski, ma questa volta non aveva niente a che

fare con la situazione del campo. Gridava fuori di sé,

sbraitando che gentaglia, che canaglie fossero quelli come Sergio

Leone e Corbucci, quegli stronzi colossali. C’è

voluto parecchio prima che Kinski fosse esausto. Le sue urla

si sono poi accese di nuovo, ma brevemente, per dire che persona

spietatamente non dotata, che maiale spietatamente grasso fosse

Fellini.

- (…) così nero e reale come i peccati del

papa.

- (…) l’accettazione di un evento che non

ha avuto luogo modifica definitivamente tutta una vita.

- La nostra squadra di cucina ha ucciso le quattro anatre

che erano rimaste. (…) Il tacchino bianco, quell’animale

vanitoso, sopravvissuto a tanti polli arrosto e anatre bollite

per il brodo, è arrivato soffiando e pavoneggiandosi,

ha sollevato raspando con le sue brutte zampe una delle anatre

decapitate che sbatteva sanguinante le ali a terra, l’ha

sistemata in una posizione per lui comoda e arrivando di corsa,

violaceo, mentre emetteva dei gorgoglii di stomaco, è

montato sull’anatra morente e si è accoppiato con

lei.

- Le due scimmie nere, tra le quali c’era Tricky

Dick, che compare nel film come attrice, i Campas se le sono

mangiate prima di partire.

- Una cauta tristezza è calata su ogni cosa, come

su antichi luoghi dell’infanzia che ora sono mutati.

- Solo scrivendo riesco a raggiungere me stesso.

Volete sapere qualcosa di più di questo libro? Nel gennaio

del 2004, lo stesso Herzog scriveva: “Per ragioni che

non conosco, un tempo non riuscivo nemmeno a leggere questi

diari redatti durante la lavorazione del film Fitzcarraldo.

Oggi, ventiquattro anni più tardi, mi è sembrato

improvvisamente facile (…). Queste annotazioni non sono

il resoconto delle riprese, a malapena accennate, né

possono essere considerate diari, se non nel senso più

ampio del termine: sono qualcosa di diverso, un paesaggio interiore

partorito dal delirio della giungla. Ma nemmeno di questo sono

sicuro.”

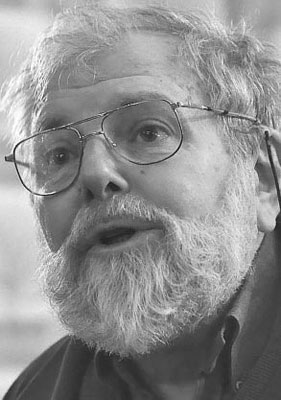

Nicola Chiaromonte

lo sprovincializzatore

Il francese Maurice Nadeau (e così pure la scrittrice

statunitense Mary McCarthy) lo ritenne uno degli ultimi “maestri

segreti” di tutta una generazione, mentre per Enzo Siciliano

Nicola Chiaromonte fu “un italiano del Sud Italia e talvolta

persino scontroso come certi lucani possono esserlo, ma appassionato

e devoto al proprio pensiero fino a soffrirne, fino ad un rabbioso

silenzio di fronte alle altrui velleità…”

.

Di Nicola Chiaromonte ricorrono i quarant’anni dalla morte

e speriamo che tale ricorrenza sia davvero occasione tanto per

rileggere articoli e opere (su tutte “Credere e non credere”

e “Il tarlo della coscienza”) andati sommersi dalla

polvere del tempo quanto per riscoprire il pensiero di uno degli

intellettuali che “contribuì a sprovincializzare

la cultura politica del Paese” negli anni immediati al

secondo dopoguerra.

Nato a Rapolla (Potenza) nel 1905, si trasferì con la

famiglia a Roma che era ancora bambino, poco più che

ventenne aderì a Giustizia e Libertà fiancheggiando

il gruppo del suo maestro Andrea Caffi, sostenitore di un socialismo

proudhoniano e libertario in contrasto con quello liberale dei

fratelli Carlo e Nello Rosselli. Perseguitato dal regime fuggì

a Parigi dove si ritrovò tra la schiera degli antifascisti

italiani in esilio, nel 1936 volle andare in Spagna a combattere

contro le armate di Franco affiancando la pattuglia aerea dello

scrittore francese André Malraux. Uscito traumatizzato

dall’esperienza spagnola, Chiaromonte divenne un antimilitarista

convinto. “Dopo l’esperienza che ho fatto in Spagna

- scriverà - non mi è possibile di vedere la guerra

come mezzo utile per risolvere le cose”. Nel 1941 si trasferì

negli Stati Uniti, qui collaborò con le prestigiose riviste

avanguardiste “Partisan Review” e “Politics

e si ritrovò negli ambienti letterari frequentati, tra

gli altri, da Hannah Arendt, Meyer Shapiro e dalla stessa Mary

McCarthy. E grazie pure a questa sua breve parentesi oltreoceano

che Chiaromonte, una volta definitivamente rimpatriato, si andò

affermando anche da noi in quel maestro che “ha insegnato

a scrivere ad almeno due generazioni d’intellettuali”

.

Lavorò al “Mondo” di Pannunzio come critico

teatrale, i suoi articoli era molto letti e commentati, perché

l’evento scenico era in lui solo un pretesto per insolite

osservazioni filosofiche e valutazioni politiche. Ma tutto il

percorso intellettivo di Nicola Chiaromonte è più

marcatamente cementato all’esperienza di “Tempo

presente”. La rivista che fondò nel 1956 con Ignazio

Silone e andò ad affermarsi per la sfida sferrata alla

degenerazione illiberale del socialismo, l’appoggio agli

intellettuali francesi che si schierarono contro la guerra d’

Algeria, l’opposizione (tenace) alla sinistra stalinista

e leninista.

Probabilmente Chiaromonte dalle pagine di “Tempo presente”

commise l’errore di liquidare sommariamente sia Marx che

Gramsci, ma a lui bisogna riconoscere la fermezza con cui difese

il primato della morale in politica, le insistenti denunce contro

la corruzione, la partitocrazia, la salda volontà nel

voler progettare crescere una rivista culturalmente non sottomessa

tanto al marxismo-leninista che alla chiesa cattolica e all’idealismo

crociano. L’esperienza di “Tempo presente”

purtroppo finì malamente nel 1968 a causa di uno strano

scandalo internazionale e che vedeva sullo sfondo l’oscura

longa manus della Cia. Negli ultimi anni della sua vita Nicola

Chiaromonte lavorò all’Espresso dove si confermò

in un principe della critica teatrale.

Morì a Roma il 18 gennaio del 1972 colpito da un improvviso

infarto nella sede Rai di via Mazzini, poco prima che si apprestasse

a registrare un programma radiofonico La sua opera più

importante rimane “Credere non credere”, una raccolta

di saggi su Tolstoj, Stendhal, Malraux che uscì per Bompiani

nel 1971. E su queste pagine che ritroviamo pillole del suo

pensiero estremamente non datato. Chiaromonte sta pienamente

inficiato dentro le tensione del nostro tempo quando scrive(va):

“La nostra non è un’epoca di fede, neppure

di incredulità. È un’epoca di malafede,

di credenze mantenute a forza, in opposizione ad altre e, soprattutto,

in mancanza di altre genuine”.

Mimmo Mastrangelo Mimmo Mastrangelo

Cinema rumeno

“La ricostruzione” di Lucian

Pintilie

Ancora per tutti gli anni ’60 il cinema rumeno era ampiamente

demodulato tanto nelle scelte stilistiche quanto nei processi

di una originale ideazione narrativa. La crescita cinematografica,

quantomeno nel senso di una coscienza liberata del proprio dire

e dei rapporti dialettici tra arte e socialità, avvenne

più oltre per effetto del condizionamento abbondantemente

determinato da quel fenomeno di lentissimo disgelo che ha in

qualche modo limitato il controllo totale della gerarchia burocratica

sui modi dell’espressione cinematografica del paese.

Pure in queste condizioni, i cineasti hanno saputo comporsi

in un margine di azione autentica che ha prodotto opere estremamente

interessanti e, in alcuni casi, compiute proprio entro le ragioni

di una specifica appartenenza geoculturale. Lucian Pintilie

è l’autore che più si sottrae agli adescamenti

della complicità ideologica con il regime; quantunque

isolato e posto ai margini da una cultura d’apparato grigiamente

ufficiale, fino poi all’esilio, Pintilie ha assunto un’autorevolezza

intellettuale sapientemente congiunta al ruolo simbolico che

la sua stessa opera ha prodotto. Pintilie esordisce coltivando

interessi prevalentemente teatrali sui palcoscenici di Bucarest,

dove metterà in scena opere del rumeno Ion Luca Caragiale

e di altri drammaturghi europei contemporanei con spirito acre

e modi di effettivo e non compiaciuto sperimentalismo.

|

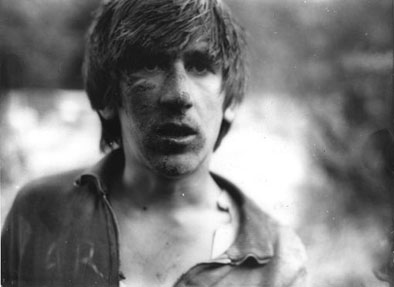

Un

fotogramma dal film “La Ricostruzione” |

Il suo primo lungometraggio giunge nel 1965 con Domenica

alle sei, opera che seppe rappresentare un atto isolato

di rottura per via della sua statura linguistica alternata tra

attitudine fenomenologica e rovesciamento onirico, con amplissime

influenze sulla concezione strutturale di cineasti inquietamente

raffinati come Resnais o Antonioni. Soprattutto Pintilie muta

i criteri di descrizione narrativa attraverso un’originale

soggettivizzazione dello sguardo della macchina da presa che

rinuncia al tracciato di mera registrazione naturalistica in

favore di una sua effettiva partecipazione al racconto; il linguaggio,

insomma, diviene stile, luogo di ricapitolazione estetica di

quei principi che Pintilie ha propri come demitizzanti l’anonimo

realismo del cinema di regime. Domenica alle sei prepara

il secondo film di Pintilie, e lo prepara nella misura in cui

gli artifici formali e gli istituti stilistici dell’avanguardia

europea saranno resi impliciti dalla struttura meditatamente

sottrattiva del nuovo racconto per immagini.

La ricostruzione (1968), dalla novella omonima

di Horia Petrescu, è la storia di due giovani studenti,

Ripu e Vujca, che una notte hanno festeggiato la loro promozione

bevendo qualche bicchiere di troppo. Ubriachi hanno aggredito

il gestore del bar, fracassato una vetrina e fatto a pugni tra

di loro. Qualche giorno dopo vengono riportati sul luogo del

reato da un poliziotto, un magistrato, un insegnante e una troupe

cinematografica. Il giudice ha deciso che al posto della prigione,

i ragazzi dovranno fare gli attori per un documentario pagato

dallo Stato contro l’alcolismo. Devono ricostruire fedelmente

gli eventi di quella giornata, dalla rissa con il gestore fino

allo scontro finale. Quello che non era accaduto nella realtà

avviene tragicamente nella finzione. Fin dalla sinossi delle

sue azioni narrative, il film di Pintilie appare come un’opera

allegorica che consente una complessa stratigrafia ermeneutica

sulla struttura manifestamente significante del metafilm strutturato

nel rispetto delle unità aristoteliche.

Come è stato scritto, “la irripetibilità

dell’esperienza, la vanità del pedagogismo repressivo,

la vacuità del mimetismo didascalico fondato sul “tipico”,

la inautenticità della riproduzione meccanica del reale,

la distruttività di ogni “ricostruzione”

che nasca da una visione schematica dei “fatti”

(anzi, appunto, dalla riduzione a meri fatti non più

immersi nella vischiosità dell’esistenza) sono

altrettanti – o meglio appena alcuni – dei motivi

che si rincorrono, si intersecano, si sovrappongono, si illuminano,

reciprocamente e dialetticamente, di chiaroscurate prospettive

(…) scambiando i colposi con i colpevoli, la finzione

con la realtà, il volontarismo pedagogico con l’intenzione

delittuosa, il dolore autentico con l’artificio”.

Con ogni probabilità Pintilie realizza in tempi di dittatura

il film più libero e significativo dell’intera

cinematografia rumena. Il principio iperrealistico della mera

ricostruzione costituisce, di fatto, nel rovesciamento dei suoi

paradigmi, una critica serrata al regime comunista; di più,

esso perviene all’esito paradossale di restituire la pellicola

non al mimetismo ma alla visionarietà.

Come documento, il film ha un valore simbolico proprio nella

misura in cui utilizza la metafora come strumento inalienabile

della contestazione politica; per via indiretta, intrecciando

il senso di realtà con la sur-realtà dell’esperimento,

Pintilie concepisce una parabola sul significato della libertà

come principio di responsabilità, eluso in questo senso

sia dalla grassa borghesia capitalista che dal rozzo comunismo

di regime. Inutile dire che la controversia giunge, di fatto,

alla negazione dell’estetica del socialismo reale (lo

zdanovismo, per intenderci) attraverso la dissacrazione del

soggetto del film didattico. A nostro parere, piuttosto, l’opera

di Pintilie si inserisce nella dialettica del comunismo reale

(dialettica negata, certo, ma in fondo modello di autentica

libertà) per quel socialismo dal volto umano cui ambiscono

in quegli anni i paesi dell’est.

|

Il

regista rumeno Lucien Pintilie |

L’esigenza e insieme il precipitato della dialettica

politica del film è indubitabile persino in considerazione

delle scelte stilistiche di Pintilie (un pervicace ossimoro

filmico) e soprattutto del suo tracciato metafilmico che si

rovescia e sovrappone alla critica ideologica; così come

ha scritto Gianni Toti, per cui “(…) Alla fine,

che cosa c’è di veramente cinematografico e di

autenticamente socialista in un film come questo di Pintilie,

se non la denuncia cinematografica della illusione di una “ricostruzione”

della verità che sia soltanto cinematografica, culturale

cioè, e non vada al di là di questa stessa denuncia

di crisi conoscitiva che è anche crisi politica, etc.?”.

Così Pintilie nutre la sua parabola grottesca nell’intuizione

prodromica dell’entropia e, come per Cechov o Caragiale,

nella tragedia della mediocrità, nella noia dell’abitudine,

nella corrosione del tempo dell’esistenza è il

tramonto doloroso della storia.

Beniamino Biondi

Beniamino Biondi

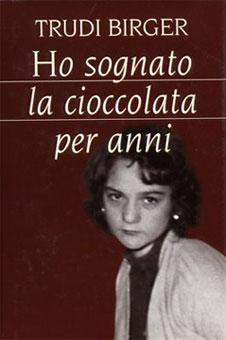

Una

bambina Una

bambina

nei lager

Trudi ha trascorso la propria infanzia inizialmente nel ghetto

di Kovno e poi nel campo di concentramento e di sterminio di

Stutthof in Polonia. La storia narrata in Ho sognato

la cioccolata per anni (Piemme editore, Milano 2008,

pagg. 181, e 9.00), di Trudi Birger, è incentrata sul

rapporto intenso fra Trudi e sua madre, grazie a cui riusciranno

entrambe a salvarsi.

Dal ghetto di Kovno, Trudi e sua madre furono trasferite sui

treni per il viaggio di deportazione, in condizioni igieniche

terribili, senza cibo e acqua. Non conoscevano la precisa destinazione

del viaggio, ma tutti sapevano che si trattava di un campo di

concentramento.

“Ho sognato la cioccolata per anni” di Trudi Birger

è un romanzo autobiografico, in cui l’Autrice racconta

la personale e tragica storia di vita. Trudi Birger, sopravvissuta

agli orrori dell’Olocausto, alla fine della guerra si

è trasferita a Gerusalemme, dove ha vissuto con la sua

numerosa famiglia.

L’Autrice, deprivata e derubata della giovinezza, ha scelto

di dedicarsi ai bambini più poveri di ogni etnia, cultura

e religione, fino alla sua morte nel 2002.

Trudi Birger con grandissima modestia, consegna a tutta l’umanità

un libro che tramanda gli orrori dell’Olocausto, della

guerra, raccontando delle personali radici etniche e culturali,

della vicenda di una madre e di una figlia che, all’interno

del dramma, giurano a se stesse di essere persone migliori nella

speranza di un domani di pace, di dialogo e di accoglienza tra

genti, culture e minoranze.

La storia di una bambina che viene strappata dalla quotidianità

di Francoforte, per trovarsi presto rinchiusa, come un animale

in gabbia, nel ghetto di Kovno, in attesa di essere reclusa

nel campo di concentramento e di sterminio di Stutthof. La storia

di una bambina, armata solo della propria innocenza, che si

lega alla madre e a tutto ciò che rappresenta, per la

memoria dell’intero popolo ebraico.

Questo libro è consigliato a chiunque tenta di fare memoria

dei drammi personali e mondiali che si sono consumati prima,

durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, “Per Non Dimenticare”

gli orrori dei conflitti armati nella storia e per costruire

contesti collettivi di dialogo, accoglienza e soprattutto pace.

Da questa lettura, nella Testimonianza diretta di deportazione,

comprendiamo che l’odio, la guerra, il razzismo ingenerano

morte, annientamento e distruzione. La pace, la fratellanza,

l’accoglienza e il rispetto dell’altro sono il pensiero

e il valore che vuole trasmettere Trudi, in quanto vittima,

nel suo racconto.

Laura Tussi

Laura Tussi

Dalle TAZ

all’agricoltura?

Wilson non è molto conosciuto da noi con il suo vero

nome, con cui firma questa microguida filosofica all’orticultura

d’avanguardia, mentre raggiunse una certa notorietà

con lo pseudonimo di Hakim Bey come teorico di quelle Zone

Temporaneamente Autonome che furono di moda nell’epoca

in cui si vide nei centri sociali occupati & autogestiti

i gangli vitali di un nuovo sommovimento liberatorio diffuso

nelle metropoli e (assai meno) nelle province d’Italia.

Tramontato l’entusiasmo per il centrosocialismo reale,

ricordare le Taz fa quasi tenerezza, seguita da una buona dose

di sarcasmo nel pensare quanto davvero fossero temporanee

quelle zone, magari durate l’attimo necessario a costruirsi

un’immagine vendibile sul mercato della musica o della

politica.

Nel 1999 Wilson Peter Lamborn Wilson, con Avant Gardening (Nautilus,

www.ecn.org/nautilus)

aggiorna il suo panorama di zone autonome con notevole lungimiranza,

visto come si va oggi diffondendo la voglia di ritagliarsi pezzetti

di città in cui far crescere, assieme agli zucchini,

la capacità di interagire con il nostro ambiente per

riprendersi, anche se solo in piccolissima parte, quella capacità

del fare, di aiutare organismi a svilupparsi, di avere la pazienza

di osservarli fiorire e maturare. Chi vive in campagna sorriderà

con ironia di gesti così ovvi, eppure proprio perché

il numero di persone che non hanno idea di quand è che

maturano mandorle o pomodori è in crescita costante,

muovere un timido passo per prendere le distanze dalla raggelante

sterilità di un mondo senza odore, costruito su un immaginario

artificioso, è già un gesto coraggioso e vivo.

«Curare un orto» – sostiene Wilson –

«è diventato un atto di resistenza, ma non è

solo un gesto di rifiuto. È un atto positivo, una pratica».

L’autore però non sta auspicando un ritorno di

massa all’agricoltura, vista come l’inizio d’ogni

sciagura autoritaria. «La cosiddetta Rivoluzione agricola

generò l’ascesa dei primi Stati, assieme alla schiavitù,

le tasse, la guerra, i sacrifici umani e altri benefici del

progresso e della civiltà». Non agricoltori

dunque, ma orticoltori o giardinieri, che

non inseguano il lavoro e l’economia, ma la perfezione

liberata nella creazione di pezzi di paradiso, termine

derivato dalla parola persiana che significava giardino.

Se a questo punto volete sapere se si riesce in questo modo

anche a vivere di ciò che si coltiva temo però

che Wilson non sia la persona adatta a rispondere, in fondo

lui vive nel Lower East Side di Manhattan, mica sull’appennino

pistoiese...

Giuseppe Aiello

Giuseppe Aiello

L’inclassificabile,

irrecuperabile Louise Michel

Ultima novità per la Fiaccola,

un piccolo libro solo per dimensioni su Louise Michel, di Anne

Sizaire, uscito per la classica collana La Rivolta. Il testo

ripercorre la storia, le azioni le idee a distanza di più

di un secolo dalla sua morte.

Louise Michel nasce il 29 maggio del 1830 a Vroncourt in Francia

da una relazione tra una domestica, Marianne Michel, e un castellano,

Etienne Demahis. Il padre, la educò alle idee illuministe

di Rousseau e di Voltaire e quando morì fu per lei un

duro colpo; 5 anni dopo morì anche la moglie del padre

e da quel giorno cambiò la sua vita: fu cacciata dal

castello e dovette portare il cognome della madre.

La sua infanzia fu ricca di stimoli: suonava il piano, dipingeva,

amava la natura, gli animali e, in particolare, i gatti. Il

suo rispetto e amore per gli animali è fondamentale nella

storia di questa donna che persino sulle barricate della comune

di Parigi pensava a salvare gli animali in difficoltà

mettendo a rischio la sua stessa vita.

Fin da giovane si cimentò con la scrittura e intrattenne

una fitta corrispondenza con Victor Hugo il quale le dedicò

la poesia Viro Major (da cui prende il titolo questo

saggio) ma soprattutto iniziò a scrivere una “Storia

universale” e dei racconti.

Nel gennaio 1853 incominciò la sua carriera di istitutrice

a Audeloncourt, dove ogni allievo pagava una retta mensile.

Presto lasciò questa scuola e diventò direttrice

di una scuola libera, perché per essere istitutrice comunale,

avrebbe dovuto giurare fedeltà all’impero e si

rifiutò di farlo. Louise adottò il metodo sperimentale

delle classi miste; non voleva accettare la divisione per età

degli alunni e attuava metodi educativi libertari

La prima volta che ebbe problemi con l’ordine costituito

fu quando paragonò Napoleone III, sulle colonne di un

giornale di Chaumont, a Domiziano l’imperatore romano.

Dopo qualche anno si trasferì a Parigi e da subito frequentò

una scuola popolare in via Thevenat dove diede delle lezioni

di letteratura e di geografia. Nella stessa scuola si riuniva

il gruppo “I diritti delle donne”, frequentato dalle

femministe Jules Simon, Andrè Leo e Maria Deraismes.

Il gruppo rivendicava la stessa educazione per uomini e donne

e lo stesso salario.

Fu la tesoriera di un comitato di soccorso ai profughi russi

il cui presidente era V. Hugo. Aderì anche all’Internazionale

dei Blanquisti e sostenne il giornale “Libero pensiero”,

dove discusse sulla religione e sulla rivoluzione ventura:

“Quando verrà l’ora e gli uomini esiteranno,

allora saranno le donne che marceranno in prima fila e io ci

sarò”.

|

Louise

Michel |

In seguito all’assassinio del giovane Victor Noir, ad

opera del principe Pierre Bonaparte, in Louise si acuì

l’odio verso la monarchia e da allora portò abiti

maschili, una cappa, un cappello e un pugnale per difendersi

e, sulla tomba di Noir, Louise giurò di portare il lutto

per tutta la vita. Intanto il 19 giugno 1870 Napoleone III dichiarò

guerra alla Prussia, il 4 settembre crollò l’impero

e fu proclamata la Repubblica. Andrè Leo e Louise andarono

insieme a migliaia di manifestanti al municipio e reclamarono

armi per andare a liberare Strasburgo. Louise intanto si esercitava

al tiro a segno al luna park. Le donne parigine si organizzarono

costituendo comitati e L.M. fu una delle più attive organizzatrici

fino a diventare presidente del “Comitato di vigilanza

della guardia nazionale della XVIII circoscrizione”. Lei

fece parte sia di quello maschile che di quello femminile e

disse:

“tutti appartenevano alla rivoluzione... non si chiedeva

di che sesso fosse uno quando si trattava di compiere il proprio

dovere”.

Il 22 gennaio 1871 vi furono scontri abbastanza duri e per la

prima volta prese il fucile e non lo lasciò più

fino alla caduta delle ultime barricate nel maggio 1871.

“La prima volta che si difende la propria causa con

le armi, si vive la lotta così intensamente che si diventa

come un proiettile”.

Il 1 aprile il governo di Versailles dichiarò guerra

alla Comune di Parigi. L’esercito era composto da 35000

uomini, 3000 cavalli e 5000 gendarmi. Louise in quell’occasione

indossò la divisa della guardia nazionale e fece parte

del 61° battaglione. Quando i versagliesi andarono a casa

a cercarla e presero sua madre per fucilarla, lei si consegnò

per fare liberare la madre e rimase con i condannati alla fucilazione

attendendo il suo turno. Fu condotta al campo di Satory e da

questo trasferita a Versailles alla prigione “dei cantieri”.

Il 28 giugno iniziò il processo e durante gli interrogatori

Louise ammise di essere stata infermiera nel reparto ambulanze,

riconobbe gli scopi della Comune, confermò di volere

l’abolizione della istituzione clericale. Al secondo interrogatorio

non negò niente, disse

“sono accusata di essere complice della Comune! Certo

che lo sono perché la Comune voleva prima di tutto la

rivoluzione sociale che è ciò che desidero ansiosamente;

è un onore per me essere una delle autrici della Comune,

(..) Non voglio difendermi e non voglio essere difesa, appartengo

completamente alla rivoluzione sociale e mi dichiaro responsabile

delle mie azioni”, alla fine del processo aggiunse:

“Bisogna escludermi dalla società, siete stati

incaricati di farlo, bene! L’accusa ha ragione. Sembra

che ogni cuore che batte per la libertà ha solo il diritto

ad un pezzo di piombo, ebbene pretendo la mia parte!”

Alla fine non fu fucilata ma condannata alla deportazione. In

un primo momento fu trasferita alla prigione centrale di Auberive

(dipartimento della Marna) e ci restò 20 mesi. Nell’agosto

del 1873 iniziò il viaggio sulla “Virginia”,

una fregata a due vele che impiegò 4 mesi per arrivare

in Nuova Caledonia (il 10 dicembre 1873). Durante il viaggio

divenne anarchica e disse: “sono quindi anarchica

perché solo l’anarchia può rendere felici

gli uomini e perché è l’idea più

alta che l’intelligenza umana possa concepire, finché

un apogeo non sorgerà all’orizzonte”.

Nuova Caledonia, anni di prigionia

Un

aspetto molto interessante su cui voglio soffermarmi della vita

di Louise Michel è che una volta arrivata in Nuova Caledonia

creò quasi subito un rapporto con i nativi Canachi. Un

aspetto molto interessante su cui voglio soffermarmi della vita

di Louise Michel è che una volta arrivata in Nuova Caledonia

creò quasi subito un rapporto con i nativi Canachi.

La popolazione indigena purtroppo veniva considerata dalla maggior

parte dei rivoluzionari come inferiore, i Canachi erano considerati

dei selvaggi, con i quali non si potevano creare legami.

Contrariamente agli altri deportati, Louise invece non si da

pace finché non instaura legami con loro, tanto che A.Sizaire

ci racconta che una sera, L.M. decide di andare a vederli da

sola, per presentarsi. Questi ultimi che, normalmente, preferiscono

evitare i bianchi, l’accettano velocemente e le danno

presto il nome di “chènère” che significa

sorella. Diventano amici e suoi allievi, lei impara rapidamente

la lingua Canaca (cosa che era assolutamente vietata) e improvvisa

per loro dei corsi, in particolare di storia e di politica sociale,

in piena foresta, all’interno di grotte o capanne abbandonate.

Sempre A. Sizaire ci racconta nel suo libro che L.M. alcune

notti scappa dalla sua dimora per raggiungere i suoi nuovi amici

e al chiarore dei fuochi, ascolta appassionatamente le leggende

dei loro narratori, o discute all’infinito con i loro

guaritori, i “Takata”, che la iniziano all’infusione

dei fiori di Niaouli, l’albero sacro.

L.M. si mostra sempre dolce e calma con i Canachi, notevolmente

aperta e attenta, completamente (o quasi) denudata dai pregiudizi

razziali del suo tempo, manifesta al contrario la speranza sincera

di scoprire una cultura altra, cercando di apprendere da loro

tanto quanto insegna.

Chiaramente questo suo rapporto con i nativi rimane incompreso

dai rivoluzionari deportati e in più attira le furie

del governatore francese, personaggio onnipotente dell’isola

che poteva decidere quasi su tutto senza doverne rendere conto

a nessuno. Il governatore giudica con decisione questa donna

pericolosa per le sue ridicole idee di emancipazione degli indigeni:

“Dove andremo a finire, santo cielo, grida lui , se

i Canachi adesso si mettono a parlare di oppressione”

Questi richiami non spaventeranno L.M. che continuerà

ad avere rapporti con i nativi, e proverà a far capire

loro cosa aveva significato la Comune e la ragione per la quale

lei si ritrovava al bagno penale, cosa che scatenerà

le loro personali confidenze:

“Quando i bianchi sono arrivati, all’inizio

hanno mangiato il piatto di igname che offrivamo loro. Poi hanno

tagliato i nostri alberi, portato via le nostre donne, devastato

le nostre colture, ucciso i nostri animali, preso i posti che

occupavano i nostri villaggi vicino ai corsi d’acqua,

cacciandoci nella foresta. Non ci hanno dato niente, nient’altro

che tristezza, promettendoci la terra e il cielo”.

Le raccontano la storia del progresso, la storia dell’invasione

e la distruzione di tutte le culture diverse dalla nostra che

nei secoli abbiamo come occidentali distrutto in tutto il pianeta.

Con somma vergogna di L.M. la maggior parte dei suoi compagni

di bagno penale, considerando i Canachi inferiori a loro, al

momento della loro rivolta portata avanti da Atai nel 1878,

non si interesseranno alle loro sorti, Louise scrive:

“Loro si battono e sono pronti a morire contro la

tirannia. Voi stessi qui, deportati, banditi, esattamente per

la stessa ragione…e la maggior parte di voi osa negare

i loro diritti!”

L’insurrezione delle zagaglie e delle fionde contro i

fucili europei volge, ovviamente al disastro: diverse tribù

vengono interamente decimate e duemila uomini, all’incirca,

muoiono.

Passati due anni da queste rivolte, l’11 luglio 1880 arrivò

l’amnistia. L.M. ritornò in Francia il 9 novembre,

alla stazione di Saint Lazàre dove fu accolta da migliaia

di persone. Senza stanchezza e senza soste iniziò presto

a fare conferenze. Fondò la “Lega delle donne”

perché voleva che le donne imparassero quali erano i

loro diritti per contrastare le leggi patriarcali forti anche

nei movimenti rivoluzionari.

Il 9 marzo 1883 partecipò ad una manifestazione di disoccupati

durante la quale furono assaltate le panetterie, ma solo contro

di lei fu emesso un ordine di comparizione e fu condannata a

6 anni di carcere. Dopo meno di tre anni di libertà fu

portata prima a Saint-Lazàre e poi nel carcere di Clermont.

Scontata la pena, iniziò un ciclo di conferenze. Il 23

gennaio 1888, durante una conferenza all’Eliseo, subì

un attentato da un uomo pagato da un prete. Una volta deviarono

addirittura il treno su cui viaggiava e imbastirono anche una

serie di false accuse da cui riuscì a salvarsi. Nel 1890

andò a Londra dove conobbe Malatesta, Emma Goldmann,

Kropotkin, Bakunin e Pietro Gori. Fondò nel 1895 il giornale

“Libertario” con Sebastian Faure.

Nel 1902 ritornò in Francia e un anno dopo riprese i

suoi giri di propaganda. Fece conferenze dal titolo: “Ciò

che vogliono gli anarchici” e “Che cos’è

l’anarchia”.

Negli ultimi anni della sua vita raccolse denaro per i moti

rivoluzionari in Italia, per l’indipendenza cubana, per

la rivoluzione spagnola; inoltre lavorò per l’internazionale

antimilitarista. Morì il 29 maggio del 1905 a Marsiglia

per una congestione polmonare, fu seppellita al cimitero di

Levallois salutata da centinaia di migliaia di donne e uomini.

Andrea Staid

Andrea Staid

Topi

d’archivio Topi

d’archivio

che costruiscono

Federico Ferretti ha colpito ancora. Dopo il suo primo libro

per Zero in Condotta nel 2007, “Il mondo senza la mappa.

Elisée Reclus e i geografi anarchici”, ora esce

per la stessa casa editrice il suo Anarchici ed editori.

Reti scientifiche, editoria e lotte culturali attorno alla Nuova

Geografia Universale di Elisée Reclus (1876-1894).

240 pagine di testo fitto fitto, anche se di dimensioni un po’

ridotte, per soli 15,00 euro.

Meno scorrevole alla lettura rispetto a Il mondo senza la mappa,

ma necessariamente così vista la tipologia dell’opera.

Lettura comunque piacevole se si parte dal presupposto di leggerselo

“a pezzi”. Cioè anche andando a cercarsi

le parti che più interessano il lettore e non vincolarsi

alla sequenza narrativa del testo; che va bene comunque per

chi la vuole leggere dall’inizio alla fine, ma non è

la qualità fondamentale dell’opera quella del percorso

espositivo.

Il grande pregio del libro crescerà nel tempo, per i

lettori che lo leggeranno o lo studieranno tra qualche decennio.

Perché si tratta di un lavoro prezioso non solo per “noi”,

ma in generale come testimonianza di certe dinamiche culturali

e intellettuali in un periodo storico che gli anarchici in generale

conoscono e vogliono conoscere dal punto di vista della storia

dei personaggi e del movimento sociale, ma meno dal punto di

vista della “normalità” quotidiana dei soggetti

più conosciuti.

E tanto per cambiare (ironico) Reclus si presenta e spicca come

un caso emblematico di un (ri)conosciuto anarchico che riesce

a fare opera di divulgazione scientifica utile non solo ai militanti,

ma anche agli “altri”, i tiepidi e perfino gli oppositori.

Ferretti ha svolto una ricerca di archivi (plurale) fondamentale,

utile e idealmente motivata. Anche solo dal punto di vista del

tempo dedicato e dell’intenzione/motivazione nessuno fino

ad oggi ha fatto una ricerca del genere e c’è da

dubitare che altri l’avrebbero fatto; il tema anarchici

e simili tira poco sia nel campo accademico che in quello editoriale.

E giustamente Ferretti rileva e si-ci domanda quanti geografi

dichiaratamente anarchici potrebbero oggi vivere (e far vivere

i collaboratori) per 20 anni con i proventi della propria produzione

scientifica.

Il libro ci ricorda che oggi gli anarchici non ci sono nell’immaginario

collettivo (leggasi il sistema mediatico) se non per le bombe

(ancora: uffa!!) dei sedicenti informali, mentre un secolo fa

oltre alla banda Bonnot e a Bresci il dibattito/confronto/scontro

culturale vedeva la presenza degli anarchici anche come scienziati

autorevoli e ascoltati. E il libro ci mostra le modalità

di lavoro, l’impegno, la correttezza professionale e umana,

la tensione verso la precisione delle informazioni, la puntualità

della produzione, la chiarezza delle proprie posizioni nello

scambio di idee e la disponibilità a non irrigidirsi,

ma a trovare il punto di mediazione senza rinunciare ai principi.

In sostanza il mutuo appoggio applicato nella vita e nel lavoro.

Perché dalle lettere, dai documenti d’archivio,

dagli appunti e dalle riflessioni legate al lavoro di stesura

di un’opera durata 18 anni emerge questo, cioè

la capacità di essere militanti nelle cose quotidiane

come pure “nell’ideale”, come pure nello “sforzo

di costruire uno sguardo collettivo autonomo sul mondo”

(p.237) … “che rende la geografia una strategia

politica implicita” (p.238).

Oggi ci vuole proprio una geografia che serve a fare la pace

perché le notizie geopolitiche quotidiane sembrano continuare

a confermare la definizione di Yves Lacoste (1976) che “la

geografia serve soprattutto a fare la guerra”. Un libro

da leggere oggi (soprattutto i giovani che vogliono essere anarchici)

e da lasciare ai nostri figli come eredità nella biblioteca

di casa. Per non dimenticare e aver voglia di tendere al futuro.

Fabrizio Eva

Fabrizio Eva

|

Luciano

Bianciardi |

Luciano Bianciardi,

indisponibile al compromesso e al conformismo

Il Centro di Documentazione di Pistoia è una delle realtà

più stimolanti e interessanti sopravvissute, felicemente,

agli anni della cosiddetta contestazione. Nato inizialmente

nel 1969 come strumento di raccolta e conservazione del materiale

di propaganda prodotto dai gruppi e dalle realtà della

sinistra extraparlamentare che operavano negli anni Settanta

(un lavoro di raccolta prezioso in anni nei quali il fervore

militante era tale da far dimenticare la necessità di

conservare e coltivare la memoria delle attività e dei

progetti in atto) nel corso del tempo, grazie all’impegno

dei curatori dell’archivio e dei soci della cooperativa

formatasi attorno ad esso, si è dedicato anche e soprattutto

alla diffusione delle conoscenze che nell’archivio, e

tramite l’archivio, si venivano via via accumulando. Nacque

così il Notiziario del Centro di documentazione,

uno strumento prezioso di informazione, attento alle novità

e in grado di aggiornare le bibliografie degli argomenti e delle

istanze inerenti gli interessi e le conoscenze dei movimenti

e delle realtà della sinistra non istituzionale. Questo

Notiziario, che spesso ha assunto la forma di numeri monografici

di grande interesse, ha ormai raggiunto il n. 225, mostrando

così di essere una presenza vitale nel campo dell’informazione

non istituzionale, tanto più essendo fra le poche ancora

oggi operanti fra quelle nate in quegli anni lontani.

Fra le iniziative collaterali legate all’esistenza del

Centro di Documentazione, va segnalata l’ultima nata,

una collana di testi, I Quaderni dell’Italia antimoderata,

con la quale i responsabili del Centro si propongono di riproporre

all’attenzione delle nuove generazioni, ma anche a chi

tanto giovane non è più ma a cui forse sarebbe

bene rinfrescare la memoria, le figure di alcuni personaggi

che hanno segnato i processi culturali più innovativi

ed eterodossi del secondo dopoguerra. Figure che, nella loro

trasversale “marginalità” hanno contribuito

a gettare le basi formative di una nuova griglia interpretativa

della società, quella stessa che sarebbe diventata il

pane quotidiano delle generazioni della contestazione.

Italia antimoderata, dunque, in contrapposizione a

quella “mefitica” e opprimente Italia moderata che,

come spiega l’ideatore della collana Attilio Mangano nella

sua presentazione, già a partire dall’Unità

d’Italia esercitava “il peso rilevante del trasformismo

e del moderatismo sulla società italiana fino a influenzare

pezzi anche rilevanti della sinistra d’allora”.

Un’influenza che ha contribuito ad ingessare il Paese

nella falsa dialettica fra innovazione e conservazione, dove

l’innovazione non era che un processo indolore, ininfluente,

superficiale e sostanzialmente inutile, tale però da

creare l’illusione di una sua preponderanza sulla conservazione.

Questa sì, apparentemente sottotraccia, ma al contrario

effettivamente in grado di “conservarsi” –

si perdoni il gioco di parole – nonostante e contro le

apparenti spinte innovative. E non c’è bisogno

di dire che oggi, “morte” le ideologie, questa falsa

dialettica sia più attuale che mai. Il gigantesco “inciucio”

che ci sta agglutinando come un mostruoso blob è lì

a rammentarcelo.

Ecco dunque che i primi due titoli della collana sono dedicati

a due personaggi che, pur nella differenza dei percorsi esistenziali

e degli ambiti di intervento, sono stati fra i più refrattari

ad essere classificati all’interno di quelle categorie

(“intellettuale organico”, scrittore sociale”,

ecc.) con le quali si codificavano quanti contribuivano a rafforzare,

col proprio lavoro intellettuale, gli schemi e i confini di

una cultura istituzionale, eternamente moderata e pervicacemente

conservatrice. Sono “antimoderati, infatti, coloro che

hanno la coscienza e la capacità di opporsi a chi vorrebbe

depotenziare sempre e comunque tutte le espressioni di antagonismo

e di autonomia dei ceti subalterni, tutte le posizioni di riflessione

culturale e politica che non si ritrovano in questa linea di

pensiero”.

Parliamo di Luciano Bianciardi, l’indimenticato autore

de La vita agra, uno dei romanzi “simbolo”

della difficoltà di vivere negli anni del boom, e di

Giovanni Pirelli, inquieto e attento osservatore dei fenomeni

sociali, fratello di quel ben più famoso Leopoldo, al

quale, in compagnia di Agnelli, Restivo e Colombo si auguravano,

secondo uno dei più frequenti slogan dell’autunno

caldo, le inevitabili “piogge di piombo”. Il terzo

quaderno, già in cantiere, si occuperà di Dom

Franzoni, altra figura emblematica di questo dopoguerra, portatore

con altri di una coraggiosa eresia che contribuirà a

formare uno dei fenomeni più interessanti nati dalla

contestazione, il movimento dei “cattolici del dissenso”,

il vasto contenitore di “nuovi” cristiani impegnati

ad affrancarsi dalla secolare soggezione alle gerarchie e ad

aprirsi all’impegno sociale.

Nel primo fascicolo della collana Giuseppe Muraca traccia un’accurata

biografia di Bianciardi, arricchita da una bibliografia pressoché

completa dei suoi scritti. Il percorso esistenziale di Bianciardi,

parallelo a quello intellettuale, è stato assai complesso,

segnato irrimediabilmente dalla terribile tragedia della miniera

di Ribolla, in provincia di Grosseto, dove persero la vita 43

di quei minatori che erano stati il soggetto di una delle prime

inchieste operaie dell’epoca, effettuata alcuni anni prima

dallo stesso Bianciardi e da un giovane Carlo Cassola. Come

si sa, dopo quella tragedia di cui fu responsabile la Montecatini

(la futura Montedison), Cassola abbandona Grosseto e l’amata

Maremma per trasferirsi a Milano con il vendicativo proposito,

ben descritto nel suo più famoso romanzo, fortemente

autobiografico, di far saltare il grattacielo di quell’industria.

Ma la permanenza a Milano, dove si introduce presto negli ambienti

culturali della sinistra intellettuale, diventerà per

lui una sorta di terra di odio e amore, capace di raffreddarne

i propositi e al tempo stesso di angosciarne la rabbiosa esistenza.

Nonostante il grande successo editoriale della Vita agra,

e la benevola accettazione da parte della cultura meneghina,

nonostante il successo di altre sue opere e l’affermarsi

in campo giornalistico – diventerà anche un apprezzato

ed eterodosso cronista sportivo – nonostante trovasse

un amore capace di sostituire gli affetti famigliari dolorosamente

lasciati a Grosseto, la sua permanenza nella città del

benessere e del miracoloso boom economico dell’Italia

di quegli anni, non riuscirà mai a sopire la sua angoscia

intima e profonda, propria dell’osservatore attento e

disincantato di fenomeni sociali, per tanti aspetti positivi,

ma comunque destinati a stravolgere quei valori sociali ed etici

che lo accompagnavano fino dalle sue prime esperienze giornalistiche

maremmane.

Sarà quella angoscia, dunque, a determinarne le scelte

di vita, aspre nel rifiuto della omogeneità e al tempo

stesso riflesso di una incapacità alla mediazione. Saranno

dure, infatti, le scelte, da quella di rinunciare alla prestigiosa

collaborazione al «Corriere della Sera», fortemente

voluta da Montanelli (sintomatica la scelta di collaborare al

«Giorno», il quotidiano che in quegli anni sovvertì

le regole e gli stili del giornalismo italiano) a quella, altrettanto

“autolesionista”, di creare le condizioni per essere

licenziato dalla Feltrinelli, proprio quando quella giovane

casa editrice si stava dimostrando come una delle realtà

più innovative nella cultura del paese. E con quelle

scelte Bianciardi mostrava la sua innata incapacità di

diventare parte degli ingranaggi del potere, perché la

sua natura “anarchica” era un ostacolo insormontabile

per il compromesso e il conformismo che del potere, intellettuale

o economico che fosse, sono componenti ineliminabili. Saranno

altri i suoi punti di riferimento, quelli per cui continuerà

ad impegnare la propria lucida ed eterodossa intelligenza, gli

ambiti delle conquiste civili, della liberazione dai tabù

e dai pregiudizi, della liberazione dai puntelli sui quali poggia

e si forma il consenso di massa.

La sua parabola umana termina nel 1971 a soli 49 anni, causata,

a giudizio dei medici, dalla cirrosi epatica: “ma la verità,

la vera origine di quello che a molti sembrerà un lungo

suicidio, va cercata molto lontano e non ha radici fisiche.

La cirrosi è solo la punta dell’iceberg…”.

Massimo Ortalli

Massimo Ortalli

I Machnovisti

tra guerra e rivoluzione

La storia del movimento anarchico internazionale registra nel

Novecento due grandi momenti rivoluzionari: la rivoluzione russa

e la rivoluzione spagnola. In entrambi i casi gli anarchici

si sono trovati a lottare su due fronti. In Russia contro lo

zarismo, in Spagna contro franchismo; i rossi, invece, sono

stati sempre gli stessi, con la sola differenza che prima erano

agli ordini di Lenin, poi agli ordini di Stalin.

In Russia la lotta contro i bianchi e contro i rossi è

stata portata avanti soprattutto dal movimento machonovista,

sulla cui storia già esistevano varie testimonianze e

trattazioni, anche di pregio.

Ora però è uscita

un’opera storiografica (Alexander V. Shubin, Nestor

Machno: bandiera nera sull’Ucraina. Guerriglia libertaria

e rivoluzione contadina (1917-1921), Milano, Elèuthera,

2012, euro 15,00), che di Machno e del machnovismo intende dar

conto con un taglio interpretativo incline più alla ricostruzione

“tecnica” dello svolgimento spazio-temporale degli

avvenimenti che al loro significato ideologico. Ne è

risultato un libro molto utile perché offre una esauriente

documentazione di tutto ciò che è successo, sia

dal punto di vista militare, sia dal punto di vista politico.

Il libro di Shubin segue Machno dalla nascita alla morte; comprende,

quindi, anche il periodo dell’esilio in Francia, e offre

perciò un panorama completo della sua vicenda politica

ed umana.

Quello che emerge, innanzitutto, è un quadro di grande

violenza che non risparmia nessuno, in un susseguirsi di fatti

che cambiano rapidamente le situazioni esistenti perché

tutto è sempre fortunoso e precario; un ritmo che rovescia

continuamente ogni conquista in una sconfitta e ogni sconfitta

in una conquista. A ciò si aggiunga il fatto, enorme,

che per oltre un anno - dal 1917 alla fine del 1918 - l’intera

Ucraina è sottoposta alla duplice tensione della guerra

e della rivoluzione; il che spiega l’intreccio inestricabile

di un conflitto allo stesso tempo segnato da una rivoluzione

sociale e da una guerra civile.

Questo carattere fortemente dinamico impresso allo svolgimento

generale degli avvenimenti conforta la convinzione che la rivoluzione

russa abbia avuto, complessivamente, un carattere molto contraddittorio,

nel senso che il risultato finale - la conquista del potere

da parete dei bolscevichi - non risultava allora tanto scontato

ai contemporanei del tempo. Vogliamo dire, in altri termini,

che la rivoluzione russa è stata lungi dall’avere

quel carattere così marcatamente operaio che la successiva

storiografia marxista ha cercato di rappresentare, quello cioè

di una rivoluzione vittoriosa della classe operaia, sotto la

guida di un partito comunista avente un generale consenso nel

Paese.

Tutti sanno che nel 1917 la società russa era composta

da circa 140 milioni di individui, di cui oltre 100 erano contadini,

mentre gli operai non raggiungevano la quota di 3 milioni. Gli

operai, dunque, non superavano il 2, 5% dell’intera popolazione.

Sempre nel 1917 in tutta la Russia i seguaci di Lenin risultavano

23.600 - totale degli iscritti al partito - e a Pietrogrado,

vale a dire nella città dove i bolscevichi riuscirono

a attuare il loro colpo di mano, non erano più del 5%

di tutti i lavoratori industriali, numero, a sua volta, del

tutto insignificante rispetto ad una popolazione complessiva

di 2 milioni di persone. Ha ripetutamente scritto Trotsky che,

nell’intera Russia, a dar seguito alla presa del potere

nell’ottobre del ’17 furono circa 25.000 militanti

bolscevichi. Il putsch d’ottobre, avvenuto dopo tre tentativi

- aprile, giugno, luglio - di far crollare il governo Kerenskij

con agitazioni di piazza, non ebbe pressoché alcun carattere

cruento e fu il frutto di circostanze altamente fortuite. Occupate

le installazioni chiave della capitale, l’ufficio delle

poste e del telegrafo, l’ufficio centrale dei telefoni,

il quartier generale del comando militare del governo, i bolscevichi

assaltarono il Palazzo d’Inverno. Insomma se non vi fosse

stata la guerra, i bolscevichi non sarebbero riusciti a prendere

il potere. Conclusione: la rivoluzione d’ottobre non

fu una rivoluzione di popolo, ma l’esito fortunato del

colpo di mano di un piccolo partito.

Anche se gran parte della dialettica politica che ha dato vita

alla rivoluzione si espresse nei grandi centri urbani, la sua

autentica natura popolare fu quella datale dalla presenza e

dal protagonismo contadino, ideologicamente anarchico nella

sua immediata espressione sociale. Come scrisse il capo supremo

dell’esercito russo, il generale Alekseevc Brusilov: i

soldati, gli operai e i contadini «non avevano la minima

idea del comunismo, del proletariato e della costituzione. Volevano

la pace, la terra, la libertà di vivere senza leggi,

senza ufficiali, senza proprietari terrieri. Il loro “bolscevismo”

in realtà non era che una formidabile aspirazione alla

libertà senza remore, all’anarchia».

Pare difficile negare l’importanza del movimento machonovista,

che proprio di questo carattere è stato senz’altro

la sua espressione più radicalmente rivoluzionaria ed

egualitaria. Si consideri il fatto che Machno e i suoi seguaci

riuscirono a organizzare un movimento politico e sociale in

pochissimo tempo e in una situazione altamente caotica. Il seguito

popolare di questo movimento era sicuramente notevole, come

è dimostrato dai vari tentativi di instaurare un autentico

regime egualitario e libertario, perfino all’interno dell’apparato

militare.

Nico Berti

Nico Berti

Alexander V. Shubin, Nestor Machno:

bandiera nera sull’Ucraina. Guerriglia libertaria e rivoluzione

contadina (1917-1921), Milano, Elèuthera, 2012,

euro 15,00.

|

Nestor

Ivanovic Machno

(Guljaj Pole, 26 ottobre 1888-

Parigi, 25 luglio 1934) |

Nestor Machno,

il video

Dopo i lunghi decenni di silenzio imposti

dalla storia ufficiale, Hélène Châtelain,

regista cinematografica belga di famiglia russo-ucraina, è

tornata sui luoghi della machnovscina raccogliendo inedite testimonianze

che attestano una sorprendente sopravvivenza della figura di

Nestor Ivanovic Machno nell’immaginario popolare. Viene

così ricostruita, nel video Nestor Machno e la rivoluzione

anarchica in Ucraina, 1917-1921,regia di Hélène

Châtelain dvd 59’30’’ colore) anche

attraverso rare immagini d’archivio, non solo l’insurrezione

armata contadina ma anche la vita straordinaria del suo leader

carismatico.

Sconfitto dall’Armata Rossa nel 1921, è costretto

a lasciare l’Ucraina e nel 1925, dopo varie peregrinazioni,

si rifugia infine a Parigi. Lì lo insegue una domanda

di estradizione da parte del nuovo regime di Mosca per «tradimento

della patria, omicidio e saccheggio». Morirà in

esilio nel 1934, povero com’era nato. Eppure, la sua tomba

al cimitero di Père Lachaise è ancor oggi meta

di un curioso pellegrinaggio laico, testimoniato dai tanti bigliettini

lasciati dai visitatori, in particolare visitatori ucraini che

non hanno mai dimenticato la storia ormai leggendaria del loro

Batko Machno, il «piccolo padre» che novant’anni

fa aveva dato speranza alla loro aspirazione di libertà.

il filmato è visionabile sul sito

di elèuthera al link

http://www.eleuthera.it/scheda_libro.php?idlib=297

il dvd, in vendita

al prezzo complessivo di 20,00 euro insieme al libro di Alexander

V. Shubin Nestor Machno: bandiera nera sull’Ucraina.

Guerriglia libertaria e rivoluzione contadina può

essere richiesto a

Elèuthera,

via Rovetta 27, 20127 Milano - tel. 02 26 14 39 50

e-mail: eleuthera@eleuthera.it

o acquistato direttamente sul sito http://www.eleuthera.it

|

Autunno

1918: un distaccamento machnovista durante

la guerriglia

partigiana contro le truppe

di occupazione austrotedesche |

|