È

possibile vivere di autoeditoria? È

possibile vivere di autoeditoria?

|

La

libraffa |

È risaputo che nella maggior parte dei casi i piccoli

editori non riescono a vivere con l’editoria, sono una

sorta di hobbisti (anche se molto bravi e coraggiosi) che possono

permettersi di pubblicare i libri che gli piacciono perché

si guadagnano da vivere con altri lavori. Molti di loro, poi,

pur di pubblicare testi innovativi finiscono per rimetterci.

Lo stesso, in maniera ancor più evidente, avviene per

l’autoeditoria. Chi si fa i propri libri, molto raramente

ottiene un numero di lettori tale da permettergli di continuare.

Questo fatto, che viene raramente tenuto in considerazione,

a nostro parere assume una rilevante importanza perché

trasforma l’autoeditoria in un’attività accessibile

solo a chi può permettersela, solo a chi può togliersi

“lo sfizio” di pubblicare su carta.

Il senso delle autoproduzioni è quello di restare fuori

dal mercato. Se autoproduco un tavolo, delle patate, una borsa

di tela lo faccio per me stesso, per evitare l’acquisto

di quelle stesse merci. Nel caso dell’autoeditoria, però,

non è così semplice. Un libro ha lo scopo di essere

letto da altre persone, lo si scrive e pubblica affinchè

possa circolare. E siccome, a tutt’oggi, non sempre è

possibile regalare il proprio lavoro, occorre che questo libro

autoprodotto venga venduto o scambiato.

Vivere di autoproduzioni, a nostro parere, significa comunque

sostenere un diverso modo di produrre, scambiare e vendere.

Senza sfruttare nessuno e senza farsi sfruttare da nessuno.

Soprattutto, significa mantenere una spiccata autonomia derivante

dalla totale autogestione delle proprie attività. Significa

lavorare solo a ciò in cui si crede sostenendo progetti

sempre in sintonia con il proprio modo di vivere. Significa

cercare di mantenere vivo il senso libertario che lo stesso

concetto di autoproduzione voleva immettere sin dai suoi albori.

Vivere di autoproduzioni potrebbe essere considerato l’inizio

di un ribaltamento del concetto stesso di lavoro. In effetti,

con le autoproduzioni, il soggetto, la motivazione principale

che spinge a produrre, non è il denaro che riceveremo

in cambio, ma la necessità, il desiderio e la spinta

ad esprimersi e a creare. Insomma: ad essere se stessi. Vivere

di autoproduzioni, quindi, significa abbandonare il vecchio

concetto di lavoro nel tentativo di riappropriarsi di tutto

il proprio tempo. E questo abbandono, naturalmente, non può

limitarsi ad una piccola parte della propria giornata rubata

al “lavoro serio”. Noi lo inquadriamo e lo viviamo,

più che altro, come il risultato di una ricerca libertaria

di emancipazione personale e collettiva.

Riuscire a vivere di autoproduzioni, però, non è

affatto un’impresa facile, e l’autoeditoria non

è certo un’eccezione.

L’immaginario globale, che identifica il libro come oggetto

seriale da tipografia, ostacola notevolmente questo tentativo,

soprattutto se si cerca di percorrere nuove strade. Vivere di

autoproduzioni editoriali è un esperimento in continuo

mutamento che coinvolge inevitabilmente tutta la nostra vita.

Non a caso, la domanda che più frequentemente ci rivolgono

le persone che incontrano la nostra eco-editoria è sempre

la stessa: ma fate un altro lavoro, vero? anche la

risposta è sempre la stessa: viviamo di questo, viviamo

di poco. E non è mai stato un lavoro, è la nostra

vita, ci è indispensabile per sentirci liberi, per divertirci,

per esprimerci, per divulgare ciò in cui crediamo.

Troglodita Tribe

Serrapetrona (Mc)

troglotribe@libero.it

|

Il

pungilibro |

I

sogni smarriti I

sogni smarriti

È difficile impedire ai giovani di immaginare un futuro:

tra mille difficoltà, tra mille impedimenti, la speranza

di ottenere un giorno, ciò che si desidera, sembra quasi

essere una costante in tutte le epoche. Eppure oggi qualcosa

è cambiato; se si prende una telecamera improvvisata

e si fa qualche domanda agli studenti che escono dalle noiose

ore di lezione nelle facoltà, ci rendiamo conto che non

solo sono stati privati di un futuro, ma anche dei sogni. Pochi,

anzi pochissimi sanno cosa davvero vogliono, tutti sanno che

sarà impossibile; forse è proprio questo ciò

che unisce l’Italia dei ragazzi in questo momento: la

sfiducia. Ma la fiducia si riacquista, basta ottenere un buon

risultato in qualsiasi campo, basta un amore, una poesia, e

si ritorna a sperare; ma i sogni, i sogni una volta spariti,

sono difficili da far ritornare, spariscono con tutta la loro

“dolce inconsistenza” e lasciano un segno nelle

generazioni.

Gli studenti di oggi sono pieni di idee, di prospettive per

un futuro che una politica finita, sta cercando di toglierli,

ma hanno subito un colpo mortale, che è difficilissimo

da curare, la perdita di un sogno ma ancor più gravemente

l’incapacità di sognare. E allora poco conta se

le baronie e i soprusi dei soliti noti sono all’ordine

del giorno, poco importa se le borse di studio vengono assegnate

con criteri che farebbero spaventare qualsiasi altro giovane

“europeo”, poco importa se le famiglie italiane

si indebitano fino al collo per poter mandare il proprio figlio

in un università di quart’ordine, non c è

ribellione, ma soprattutto non c’è nessuna dignità

se quando si chiudono gli occhi, non cominciamo a sognare.

Andrea Murovez

(Spoleto - Pg)

Ecatombe/La

mia traduzione Ecatombe/La

mia traduzione

Al mercato dei castelli

contendendo piccole cose

si prendevano per i capelli

parecchie donne vigorose

in auto a piedi e a cavallo

i gendarmi nel guazzabuglio

arrivarono a mettersi in ballo

per interrompere il tafferuglio.

Poiché da che mondo è mondo

è un’usanza ben condivisa

riconciliarsi nel profondo

di fronte a uomini in divisa

quelle riunite a muso duro

si scagliarono sugli agenti

e inscenarono ve l’ assicuro

uno spettacolo tra i più divertenti.

E guardando quei gendarmi

sopraffatti dalla partita

non potevo che rallegrarmi

così vedendoli in findivita

dalla mansarda dove vivo

incitavo quelle donne là

contro ogni sbirro recidivo

gridando hip hip hip hurrà.

Una di queste attacca forte

il maresciallo di polizia

e gli fa urlare sbirri a morte

abbasso la legge viva l’anarchia

Un’altra prende la testa con forza

di uno degli zoticoni

e se la stringe come una morsa

in mezzo ai suoi glutei ciccioni.

Tra tutte la donna più in carne

si slaccia veloce il corsetto

e come si avvicina un gendarme

lo manganella a colpi di petto

e cadono cadono cadono

ogni singolo sbirro soccombe

riecheggeranno nella storia

i rumori di questa ecatombe.

Giudicandoli ormai sconfitti

oltrepassarono ogni decoro

e li lasciano stesi e zitti

ritornando ai fatti loro

li avrebbero anche evirati

prima di andarsene di spalle

ma quelli furono fortunati

non avendo mai avuto palle

ma quelli furono fortunati

non avendo mai avuto palle.

Angelica Paolorossi

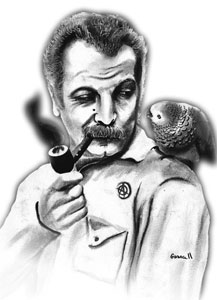

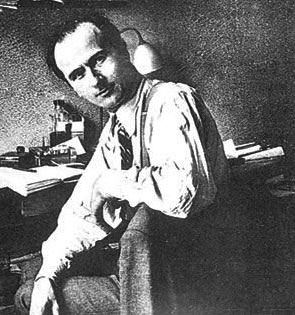

Camillo

Berneri.1 / Ancora sulla rivoluzione Camillo

Berneri.1 / Ancora sulla rivoluzione

Ho letto la polemica

tra Antonio Senta e Stefano D’Errico e, anche se con

ritardo, vorrei aggiungere qualche riflessione.

Che Antonio Senta faccia la recensione di un libro che contiene

interventi assai diversi fra loro e dica per quale motivo ne

apprezza alcuni e meno altri, mi sembra suo pieno diritto. Nel

momento in cui ognuno di noi espone le sue idee su un soggetto

controverso come Berneri prende il rischio di dispiacere a una

parte dei suoi lettori. Berneri, in vita, ha corso più

volte questo richio, ma non si è mai lasciato andare

a schiacciare i suoi contraddittori con il volume dei suoi scritti.

La letteratura su Berneri porta il segno delle difficoltà

e delle polemiche che hanno pesato sul movimento anarchico dopo

la sua morte. La sopravvivenza del movimento in un contesto

non rivoluzionario ha prodotto un ripiegamento su se stesso,

inducendo molti compagni ad accentuare i tratti ideologici ritenuti

più marcanti, per poter conservare intatto il nocciolo

duro della sua identità. Questo spiega come mai abbia

avuto tanto successo la tendenza a “imbalsamare”

Berneri, a farne una specie di santino, mettendo in ombra o

sterilizzando per anni le discussioni animate a cui aveva preso

parte da vivo, le sue analisi, le sue posizioni poco ortodosse,

le sue provocazioni alla riflessione.

Il suo pensiero si costruisce nella discussione: cambiando soggetto

ed interlocutore è ovvio che dica anche cose diverse.

A partire dalla sua morte, nel movimento anarchico si è

più volte manifestata una scelta di facilità,

prendendo ora questa, ora quell’opinione, come chiave

di lettura generale, attribuendo in sostanza fissità

ideologica ad alcune opinioni politicamente motivate.

Masini, per esempio, quando raccoglie alcuni scritti berneriani

e pubblica i Compiti nuovi del movimento anarchico,

lo fa con intenti polemici nei confronti dell’astensionismo

tradizionale del movimento, con lo scopo di dare legittimità

alle scelte elettoraliste dei GAAP. Ma cos’ha questa scelta

politica a che vedere con la situazione pre-insurrezionale

spagnola del 1936, in cui Berneri pone il problema della partecipazione

elettorale e soprattutto delle sue prevedibili conseguenze?

Ho detto più di una volta che il problema principale

di Berneri è quello di fare la rivoluzione. Anche in

un contesto sfavorevole sul piano dei rapporti di forza fra

le classi sociali come durante il fascismo, Berneri non smette

di pensare alla rivoluzione italiana. Tutto il suo pensiero

ruota intorno a questo problema: il programma del movimento,

la questione delle alleanze, la struttura federale della nuova

società ed il peso delle autonomie locali, il “sovietismo”,

il sindacalismo d’azione diretta, la liquidazione del

fascismo e del colonialismo, l’intervento nella rivoluzione

spagnola, il confronto con i comunisti...

Berneri non ha un problema di conservare la sua identità

in un momento di crisi. Questa gli è chiara. Specialmente

quando discute con altre forze politiche come “Giustizia

e Libertà”, che cercano di pescare militanti in

area libertaria, o con compagni che ragionano più in

termini di identità che di analisi politica. Non ha paura

di passare per centrista, dal momento che l’ago

della bussola resta la rivoluzione da fare. È sperimentalista,

è convinto che la libertà si ottiene attraverso

la pratica della libertà, non ha paura di sbagliare e

di riconoscere che ha sbagliato.

I problemi che il movimento affronta (ed il modo in cui lo fà)

dopo la Seconda Guerra mondiale sono di tutt’altra natura.

La forza propulsiva della rivoluzione è stata ingabbiata

dall’Unione Sovietica; in Occidente partiti e sindacati

di orientamento comunista funzionano più come un “ministero

dell’opposizione” nel quadro stabilito a Yalta,

che come strutture che cercano di fare una rivoluzione. Le società

occidentali sono ingessate dalla spartizione fra i blocchi e

gli anarchici si trovano presi tra due fuochi. È quindi

comprensibile la sorte che tocca a Berneri, la cui vitalità

era legata ad un movimento che continuava a voler concretamente

fare la rivoluzione.

Il movimento anarchico del dopoguerra cerca di ricostruire le

sue radici sociali, cerca di cogliere tutte le occasioni possibili

per manifestare la propria presenza, critica ed attacca i rapporti

sociali politici culturali dominanti, ma prima di tutto cerca

di preservare la propria identità: fare la rivoluzione

non è più un problema concreto da risolvere, ma

una “fiaccola sotto il moggio” da tenere accesa

nella notte delle riforme capitaliste e del dominio burocratico.

Gli sprazzi di luce non mancheranno, come intorno al ’68.

Il movimento ricomincerà a riflettere sulla propria azione.

Dopo la fine dell’URSS i problemi cominciano a porsi in

altri termini, ma occorrerà una intera generazione per

realizzare la portata di questa mutazione. Gli studi su Berneri

cominciano a diventare più numerosi con l’avvicinarsi

dell’anniversario della sua morte, ma la loro qualità

sarà assai diversificata e molti di essi saranno segnati

dalla tendenza a leggere Berneri in chiave ideologica più

che storica.

Accumulare le citazioni di Berneri per fargli dire quello che

si desidera non è difficile, e Stefano ce ne offre una

dimostrazione illuminante. Ma è questo che può

servire oggi al movimento anarchico? Il problema, ai miei occhi,

è piuttosto quello di ricostituire le discussioni in

cui Berneri ha preso questa o quella posizione, in un contesto

storico determinato, per capire dove voleva andare a parare.

A questo avrebbe potuto (dovuto?) servire il revival di interesse,

libri e convegni che in questi ultimi anni sono stati dedicati

a Berneri.

Purtroppo il risultato è da questo punto di vista assai

modesto, e non si può dare interamente torto ad Antonio

quando esprime la sua delusione di fronte ai testi del convegno

di Arezzo del 2007. Dovremmo piuttosto essergliene grati, perché

ci richiama al senso dell’utilità del lavoro dello

storico.

Ora, se Stefano ci ha dato un paio di volumi che ci illuminano

sulla sua lettura del pensiero berneriano, si può anche

pensare che non ci abbia aiutato molto ad approfondire la conoscenza

di questo pensiero. I suoi libri infatti ci informano molto

di più sul suo autore che sull’oggetto studiato.

Stefano legge e cita Berneri, ma espone e struttura il pensiero

di D’Errico. Una scelta certo legittima sul piano politico,

ma che lascia perplesso chi si aspetta un lavoro di analisi

storica, in un convegno di studi storici, come capita appunto

ad Antonio.

Di fronte a questa polemica mi sarei aspettato che un autore

acuto come D’Errico capisse facilmente il punto di vista

espresso da Senta, anche se non lo condivide.

Gianni Carrozza

Parigi (Francia)

|

Camillo

Berneri |

Camillo

Berneri.2 / Carte alla mano Camillo

Berneri.2 / Carte alla mano

Per Gianni Carrozza non sarebbe ‘politicamente corretto’

aver risposto per le rime a Senta, che m’addebita su Berneri

‘una procedura grossolana da un punto di vista storiografico

e politicamente molto discutibile’. Gianni quindi non

fa caso all’uso di epiteti offensivi senza riferimenti

storiografici e per di più conclude che la mancata accettazione

degli stessi sarebbe eccesso di vis polemica. Caro Gianni, come

sai, il tono della polemica lo fissa chi la inizia. Io sollevo

innanzitutto un problema di metodo. Altro che ‘schiacciare

i (...) contraddittori con il volume [degli] scritti’!

Scusa se pretendo per le tematiche berneriane qualcosa di più

di giudizi estemporanei, segnatamente quando mi s’accusa

(e senza fornirne prova alcuna) di sottoporre il pensiero di

Berneri a ‘torsioni continue’! Quindi insisto:

‘grossolano’ è termine da usarsi? E se sì,

lo si può fare senza supportare quel giudizio

in modo adeguato?

Però veniamo a noi. Idem dicasi, ma tolto l’insulto

di Senta (che, nonostante due interventi continua a rimanere

ingiustificato), per i tuoi di giudizi. Legittimo scrivere che

d’Errico strumentalizza il pensiero di Berneri, senza

il dovere deontologico (onestà intellettuale e non mera

accademia) di spiegare dove e come? Oltretutto aggiungi che

a Senta (novello Schopenhauer?) ‘dovremmo essere grati

perché ci richiama al senso dell’utilità

del lavoro dello storico’, perché d’Errico

‘non ci ha aiutato molto ad approfondire la conoscenza

[di Berneri]’, visto che ‘legge e cita

(...), ma espone e struttura [altro]’, (il proprio

pensiero). Concludi parlando di una scelta ‘legittima

sul piano politico, ma che lascia perplesso chi si aspetta un

lavoro di analisi storica, in un convegno di studi storici’!

Un ‘dottorale’ (ed antipatico) ipse dixit,

che non prova nulla. Inoltre, al contrario di quanto scrivi,

Senta non mostra d’esprimere ‘la sua delusione

di fronte ai testi del convegno di Arezzo’. Anche

se per te quei testi - come scopriamo oggi - fornirebbero un

contributo ‘assai modesto’ all’approfondimento

del pensiero berneriano, eri fra gli intervenuti, caro Gianni,

autore, secondo Senta, di un saggio ‘preciso’.

Non fare il modesto: a Senta sono piaciuti tutti i relatori

di parte anarchica, eccezion fatta per Giampietro Berti ed il

sottoscritto. A parte il fatto che avresti potuto esprimerti

in quella sede (e quindi negli atti), sgravando il povero Senta

dell’ingrato compito di confutarmi con 5 anni di ritardo,

assume ancora più forza la domanda: dov’è

il merito?

Anch’io ho avuto, in Anarchismo e politica, qualcosa

da dire sull’immagine di ‘consigliarista’

che sovente nei tuoi scritti sovrapponi al Berneri sovietista.

Ma ho ragionato carte alla mano e non con giudizi apodittici

non suffragati. Né mai avrei preso le parti di chi avesse

usato nei tuoi confronti epiteti anziché argomentazioni.

Confrontiamoci quindi sullo specifico senza giudizi unicamente

presuntivi. Il problema con Senta stava nell’accostare

anarchismo e politica? È questione già trattata

su queste pagine. Sarà quindi sufficiente reiterare una

sola citazione: “...i nostri migliori, da Malatesta

a Fabbri, non riescono a risolvere i quesiti che ci poniamo,

offrendo soluzioni che siano politiche. La politica è

calcolo e creazione di forze realizzanti un approssimarsi della

realtà al sistema ideale, mediante formule di agitazione,

di polarizzazione e di sistemazione, atte ad essere agitanti,

polarizzanti e sistematizzanti in un dato momento sociale e

politico” (1). Vogliamo ancora

far passare Berneri per un antesignano dell’antipolitica?

Al voler dare protagonismo politico al movimento sono collegate

pressoché tutte le tematiche berneriane: problemismo;

‘attualismo’; denuncia del romanticismo

autoconsolatorio; spinta verso battaglie d’opinione e

per i diritti civili; demolizione dell’operaiolatria e

del codismo filo-bolscevico, nonché dello spontaneismo

e della fiducia nella cosiddetta ‘giustizia delle masse’;

denuncia dell’ambivalenza dei totalitarismi; lotta contro

l’ubriacatura del ‘tanto peggio - tanto meglio’;

richiamo all’organizzazione specifica verso una discussione,

non deterministica però fattiva, su ‘programma’

e progetto; politica delle alleanze; fiducia in un anarchismo

inserito socialmente ed in un anarcosindacalismo di progetto;

attenzione verso l’associazionismo indipendente; antitesi

stato-società; differenza fra anarchismo (nella storia)

ed anarchia (“religione”) (2);

lotta alla diseducazione politica, all’ateismo di maniera,

all’intolleranza ed al conformismo di sinistra; denuncia

del contrattualismo; lavoro per un’epistemologia anarchica

empiriocriticista. Elementi che, ci si metta l’anima in

pace, non contrastano con la (per alcuni troppo) mitica ‘rivoluzione’

(termine enfatizzato da Gianni 7 volte in 2 cartelle).

Con te, Carrozza, la controversia può riguardare forse

la critica al ‘cretinismo astensionista’ (definizione

berneriana)? Bene, il lodigiano non se n’occupò

solo di fronte alla congiuntura spagnola, bensì già

in occasione delle elezioni italiane: “Chi sa che

cosa siano state le elezioni politiche del 1921 mi scomunicherà,

forse, ma certamente non mi fucilerà se dirò che

mi sono astenuto dal fare propaganda astensionista e che mi

sono messo contro i vestali dell’anarchismo per difendere

quei pochi compagni dell’Unione Anarchica Fiorentina (due

o tre) dall’ostracismo al quale erano stati condannati

per essere andati alle urne” (3).

Ed io ho scritto: «Berneri “osa” mettere in

discussione anche la pratica astensionista. Pure Bakunin ammoniva

di non confondere tattica e strategia, perciò: “Il

non distinguere la prima dalla seconda conduce al cretinismo

astensionista non meno infantile del cretinismo parlamentarista”

(4). Il lodigiano ne ricorda gli elogi ai

primi eletti dell’Internazionale: “In una sua lettera

al Gambuzzi (Locarno, 16 novembre 1870), Michele Bakunin scriveva

di essere lieto che egli fosse tornato a Napoli per cercare

di essere eletto deputato e soggiungeva: ‘Forse ti

meraviglierai di vedere che io, astensionista deciso ed appassionato,

spinga ora i miei amici a farsi eleggere deputati. Gli è

che le circostanze e i tempi sono mutati. Anzitutto i miei amici,

cominciando da te, si sono talmente agguerriti nelle nostre

idee, nei nostri principi, che non c’è più

pericolo che possono dimenticarli, mortificarli, sacrificarli,

e ricadere nelle loro antiche abitudini politiche. E poi, i

tempi sono diventati talmente seri, il pericolo che minaccia

la libertà di tutti i paesi talmente formidabile, che

bisogna che ovunque gli uomini di buona volontà siano

sulla breccia, e che i nostri amici soprattutto siano in una

tale posizione che la loro influenza diventi quanto più

efficace è possibile. Cristoforo (Fanelli) mi ha promesso

di scrivermi e di tenermi al corrente delle vostre lotte elettorali

che m’interessano al massimo grado». Fanelli fu

eletto deputato di Torchiara nel dicembre 1870 e Friscia fu

rieletto in Sicilia. Bakunin vedeva nell’elezione a deputati

dei più attivi organizzatori della I.a Internazionale

un potenziamento di questa, per le agevolazioni materiali (viaggi

gratuiti), per la possibilità di relazioni più

estese, per una maggiore influenza sulle masse nonché

una maggiore libertà di propaganda. Di fronte all’istituzione

parlamentare egli rimaneva antiparlamentarista ed astensionista

ed il suo atteggiamento del 1870 non è affatto da avvicinare

a quello di Andrea Costa e nemmeno a quello di F. S. Merlino.

Per Bakunin il problema era di strategia e non di tattica”

(5). È Berneri a scrivere: “Il

cretinismo astensionista è quella superstizione politica

che considera l’atto di votare come una menomazione della

dignità umana o che valuta una situazione politica-sociale

dal numero degli astenuti delle elezioni, quando non abbina

l’uno e l’altro infantilismo” (6).

Berneri si scaglia contro la reiterazione senza soluzione di

continuità che l’anarchismo fa dell’astensionismo:

“Come constato l’assoluta deficienza della critica

antiparlamentare della nostra stampa, lacuna che mi pare gravissima,

così non sono astensionista nel senso che non credo,

e non ho mai creduto, all’utilità della propaganda

astensionista in periodo di elezioni” (7)».

Ho aggiunto: «Il pensiero del lodigiano diviene chiarissimo,

in proposito, laddove scrive: “Vi sono, secondo me,

quattro sistemi politici possibili: l’amministrazione

diretta, la rappresentanza generica o autoritaria, la democrazia

propriamente detta e l’anarchia. L’amministrazione

diretta è un sistema politico nel quale il popolo in

massa delibera volta a volta sulle varie questioni d’interesse

generale, e provvede all’esecuzione delle proprie deliberazioni.

La rappresentanza generica o autoritaria è un sistema

nel quale il popolo delega la propria sovranità ad un

certo numero di persone da lui scelte e lascia a quelle il potere

deliberativo ed esecutivo. L’astensionismo politico è

una reazione contro la rappresentanza generica, reazione salutare,

ma non ha più ragione di permanere di fronte alla democrazia

propriamente detta, sistema nel quale il popolo delega le varie

faccende di interesse generale a dei tecnici, riservandosi di

approvarne gli atti, controllando il loro operato, riservandosi

di destituirli e destituendoli quando ciò occorra. Gli

anarchici hanno ragione di continuare in seno alla democrazia

la loro opposizione correttiva e la loro propaganda educativa

al fine di permettere il passaggio dalla democrazia all’anarchia,

sistema nel quale l’amministrazione diretta e la democrazia

si integrano, sopprimendo qualunque residuo della rappresentanza

autoritaria” (8). Infine, nel

caso di plebisciti e referendum non vede per gli anarchici alcun

motivo d’avversione: “Se domani si presentasse

il caso di un plebiscito (disarmo o difesa nazionale armata,

autonomia degli allogeni, abbandono o conservazione delle colonie,

ecc.) si troverebbero ancora degli anarchici fossilizzati che

crederebbero doveroso astenersi” (9)».

Cosa ho mai scritto? Semplicemente ripeto che: «Per

Berneri, il rifiuto assoluto del voto non è necessariamente

impresso nel codice genetico dell’anarchismo, non è

determinante per l’identità libertaria. Anzi, se

da elemento tattico assurge a carattere di principio, diviene

un ostacolo alla crescita del movimento, ennesima piombatura

sclerotica che ne ingabbia lo sviluppo politico».

Le citazioni di Berneri sono forse inventate (e, a proposito

di coerenza storiografica, non vengono riportate con l’ausilio

delle ‘virgolette’ ed indicandone le fonti)?

Si pensa invece (legittimamente) che la posizione di Berneri

risulti ancora poco chiara? Bene, esiste il dibattito, per questo.

Ma qui sembra si chieda un arbitrato, il lodo di un gruppo di

studiosi emeriti, un esame congiunto d’interpretazione

autentica...? Proceda pure chi ritenesse che l’anarchismo

abbia bisogno di guardiani dell’ortodossia, ma nessuno

si sogni di dare o togliere (a priori) patenti di ‘storico’

e/o ‘studioso doc’ (sic!). Evitiamo di

dar cittadinanza in questo movimento alla prassi della delegittimazione

ad argomentazione zero verso il pensiero divergente. Un dibattito

di questa natura, se ci deve essere e lo si vuole serio e corretto,

deve svolgersi carte alla mano, altrimenti si scade nella strumentalità.

Questo sì, Berneri non l’ha mai fatto: non ha mai

promosso le proprie posizioni attraverso il discredito gratuito

degli interlocutori! E, a proposito di ‘anarchismo e politica’,

cosa c’è di più politicista (nel senso più

deteriore del termine)?

Stefano d’Errico

Roma

Note

- C. Berneri, Per un programma d’azione comunalista,

manoscritto del 1926 rimasto inedito sino al 1964.

- C. Berneri, La concezione anarchica dello Stato,

inedito incompiuto del 1926, conservato presso Archivio Famiglia

Berneri-Aurelio Chessa (ABC), Reggio Emilia, pubblicato per

la prima volta da Pietro Adamo, Anarchia e società

aperta, M&B Publishing, Milano 2001. Oggi in S. d’Errico,

Anarchismo e politica, Mimesis, Milano 2007.

- C. Berneri, Astensionismo e anarchismo, da “L’Adunata

dei Refrattari”, New York 25.4.1936. Poi in P. Adamo,

Anarchia e società aperta, M&B Publishing,

Milano 2001 e S. d’Errico, Anarchismo e politica,

op. cit.

- Ibid.

- Ibid.

- Ibid.

- C. Berneri, La questione elettorale. Il cretinismo astensionista,

in Compiti nuovi dell’anarchismo, su “L’impulso”,

Livorno 1955, già apparso come Astensionismo e

anarchismo, ne “L’Adunata dei Refrattari”,

New York 25.4.1936. Oggi in P. Adamo, Anarchia e società

aperta, op. cit. e S. d’Errico, Anarchismo

e politica, op. cit.

- C. Berneri, Per finire, in Compiti nuovi dell’anarchismo,

da “L’impulso”, Livorno 1955, già

apparso insieme ad interventi di altri sotto il titolo comune

Revisionismo elettorale nell’anarchismo, su

“L’Adunata dei Refrattari”, New York 27.6.1936,

poi in P. Adamo, Anarchia e società aperta,

op. cit. e S. d’Errico, Anarchismo e politica,

op. cit.

- C. Berneri, Astensionismo e anarchismo, cit.

Ancora

su Malatesta, tasse, ecc. Ancora

su Malatesta, tasse, ecc.

Cari compagni,

vorrei rispondere alla lettera di

Davide Turcato pubblicata in “A” 371 (maggio

2012, pag. 137), con la quale egli ritiene a sua volta di replicare

a una mia precedente

missiva. In realtà non capisco dove stia la ragione

del dissenso, sempre che dissenso vi sia.

Io mi ero limitato a esporre le mie titubanze di anarchico nell’introdurre

una sorta di tassa patrimoniale, che affondi le sue radici nel

presupposto “georgista” (da Henry George) che la

Terra sia di tutti (res communis) e non di nessuno (res nullius),

di tal che i non proprietari e gli espropriati abbiano diritto

a una rendita dovuta al fatto di essere comproprietari (“comunisti”)

di tutta la Terra.

E a tal proposito citavo Malatesta, secondo il quale qualunque

proposta interlocutoria andava passata attraverso il filtro

di un lume regolatore, che ci sappia orientare tra scelte giuste

e scelte sbagliate, sia pure in un’ottica gradualista.

Non vedo dove stia il dissenso, dicevo, per due motivi: a) in

primo luogo anche Malatesta condivideva questa impostazione

sulla proprietà comune della Terra. Non chiedetemi di

citare il luogo esatto dove l’avrebbe scritto, perché

vado a memoria, e vi assicuro che le mie letture di Malatesta

sono abbondanti, anche se preferisco l’ultimo, quello

più riflessivo e ”possibilista” e forse meno

rivoluzionario del primo; b) in secondo luogo, quanto dice Davide

Turcato va nella mia stessa direzione, ossia di non pretendere

l’abolizione dello Stato come un dato preliminare, ma

come un esito quasi obbligato di alcune scelte preliminari.

Una di queste, appunto, considerare la Terra come bene di tutti

e non di nessuno, ossia di pochi. Se poi la leva fiscale sia

idonea allo scopo è questione delicata, sulla quale è

opportuno che si sviluppi un dibattito, sempre che questa sia

l’unica o l’ultima delle imposte che ci affliggono,

e non l’ennesimo balzello imposto in una situazione, come

propone Domenico Letizia, di pre-rivolta fiscale. Saluti libertari,

Fabio Massimo Nicosia

Milano

|

I

nostri fondi neri

|

Sottoscrizioni.

Medardo Accomando (Manocalzati – Av) 20,00;

Giorgio Meneguz (Brovello Carpovigno – VB) 10,00;

Danilo Vallauri (Dronero – CN) 10,00; Alberto

Ciampi (San Casciano Val di Pesa – Fi) 20,00;

Aurora e Paolo (Milano) ricordando Amelia e Alfonso

Failla, 500,00; Gianandrea Blesio (Botticino Sera

– Bs) 20,00; Ivano (Milano) 40,00; Colby (Modena)

300,00. Totale euro 920,00.

Abbonamenti sostenitori. (quando non altrimenti

specificato, trattasi di euro 100,00). Luca Todini

(Brufano, Torgiano – Pg) 150,00; Roberto Pietrella

(Roma) 200,00; Alessandro Marutti (Cologno Monzese

– Mi); Sergio Guercio (Torino) 200,00. Totale

euro 650,00.

|

|