|

Spagna

Lo sguardo fascista

intervista a Daniela Aronica di Steven Forti

Una mostra a Barcellona racconta l'intervento fascista italiano nella Guerra civile spagnola. Per capire com'è andata mettendosi dall'altra parte. A colloquio con la direttrice del Centro di studi sul cinema italiano nel capoluogo catalano: “Impariamo a difenderci dalla propaganda di regime”.

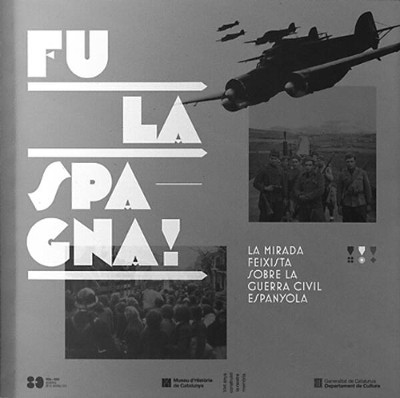

“Fu la Spagna! Lo sguardo

fascista sulla Guerra civile spagnola”. Questo è

il titolo di una mostra che da novembre a febbraio si è

potuta visitare al Museu d'Història de Catalunya a Barcellona.

E che in questi mesi approderà in diverse città

spagnole per poi sbarcare anche in Italia.

La prima occasione per visitarla nel nostro paese sarà

a novembre di quest'anno a Bolzano. La mostra, il cui catalogo

raccoglie tutte le fotografie e le immagini esposte e che si

avvale dei contributi di due grandi storici del conflitto che

insanguinò la Spagna tra il 1936 e il 1939, come Ángel

Viñas e Morten Heiberg, si inserisce all'interno di un

progetto di ampio respiro, che prevede, oltre che un congresso

internazionale e vari cicli di conferenze, anche la proiezione

di tutti i documentari prodotti dall'Italia di Mussolini sulla

Guerra di Spagna. Si tratta di uno sguardo diverso a proposito

di un conflitto su cui tanto si è scritto, non solo in

sede storiografica. Si pensi alle poesie di Stephen Spenders

o all'indimenticabile Omaggio alla Catalogna di George

Orwell. Ma anche ai film, a partire da Terrà e libertà

di Ken Loach.

Ne parliamo con Daniela Aronica, direttrice del Centro di studi

sul cinema italiano e organizzatrice e curatrice del progetto

“Immagini per la Memoria. Iconografia fascista e guerra

civile spagnola (2016-2019)”, di cui la mostra “Fu

la Spagna! Lo sguardo fascista sulla guerra civile spagnola”,

curata insieme ad Andrea Di Michele, fa parte.

Della Guerra civile spagnola si è scritto molto,

ma sono poche, soprattutto in Italia, le ricerche storiografiche

dedicate all'intervento fascista italiano. Come ti sei avvicinata

a questa tematica?

Sono partita dalla constatazione di questo vuoto storiografico.

Una constatazione che viene da lontano, fin dai miei studi a

metà degli anni Ottanta su cinema e propaganda nella

Spagna di Franco e sulle relazioni tra le due dittature. Più

tardi ritrovai le sceneggiature di L'assedio dell'Alcazar

di Augusto Genina, un film “mutante”, girato in

coproduzione nel 1940. Il film uscì in due versioni,

una per il mercato spagnolo e una per quello italiano, che presentano

- anche rispetto alle sceneggiature rispettive - differenze

rilevanti e rivelatrici di un background non così pacifico

come ci si potrebbe aspettare da due alleati. Ma sulla presenza

dei fascisti italiani in Spagna c'era poco. Soprattutto nella

storiografia italiana. Cominciai quindi a occuparmene in maniera

continuativa proprio allora.

Un intervento sottovalutato (anche dal regime fascista)

La storiografia spagnola invece ha affrontato di più

questa questione, da Ismael Saz a Javier Rodrigo, passando per

Ángel Viñas. E poi c'è il danese Morten

Heiberg. Perché in Italia c'è quasi il vuoto su

una guerra che ha mobilitato circa 80 mila italiani?

Soprattutto per il contesto in cui si sviluppa la ricerca storiografica

seria. Ci fu, comprensibilmente, la valorizzazione immediata

dell'esperienza dei circa tremila italiani delle Brigate Internazionali,

considerati avanguardia nobile della Resistenza del 1943-45.

Dell'intervento fascista italiano invece si è parlato

pochissimo. Persino sotto il regime, che naturalmente ne fece

un uso propagandistico, il racconto di quella guerra non è

stato lineare. Anche perché fu una guerra strana: non

era una guerra di difesa, né di conquista, né

coloniale. Per molti mesi il sostegno a Franco non poté

essere apertamente sfruttato sul piano della propaganda ed era

difficile mobilitare l'opinione pubblica interna facendo leva

solo sulle parole d'ordine della crociata anticomunista. Non

a caso, mentre in Spagna si parla ancora oggi di guerra civile,

in Italia si cominciò presto a chiamare quel conflitto

Guerra di Spagna. Successe quando finalmente Mussolini ottenne

a Santander la vendetta ossessivamente perseguita dopo la sconfitta

di Guadalajara: a quel punto la sordina sull'intervento fu tolta

e l'Italia si ritrovò ufficialmente in prima linea.

Nel dopoguerra gli storici hanno sottovalutato l'importanza

reale di questa guerra all'interno della traiettoria del fascismo.

Stretto tra la Guerra d'Etiopia e la Seconda Guerra Mondiale,

il conflitto spagnolo non insegnò nulla né sul

piano militare né su quello politico. Conoscerlo è

invece fondamentale per comprendere il fascismo. Quanto alla

politica, chi lo doveva rivendicare questo intervento? I nostalgici.

E così è stato in parte, soprattutto in ambito

neofascista. Altra cosa è la memoria privata, dei familiari.

Ma su questo fronte il panorama è quanto mai vario e

ancora tutto da esplorare.

“Fu la Spagna!”. Perché questo titolo?

È il titolo delle memorie di Roberto Cantalupo, il primo

ambasciatore italiano nella Spagna di Franco, la cui esperienza

durò poco perché ritenuto troppo poco fascista.

È un titolo che evoca molte cose. Qualcosa come: “E

venne l'ora della Spagna”.

Il sottotitolo è invece “Lo sguardo fascista

sulla guerra civile spagnola”. Quale fu questo sguardo?

In realtà, non ci fu un solo sguardo. E la mostra è

organizzata proprio per questo sull'incrocio di molti sguardi.

Il primo è lo sguardo della stampa fascista dell'epoca,

nella mostra rappresentato dalle riviste illustrate come La

Domenica del Corriere o L'Illustrazione Italiana.

Il secondo è quello dei legionari, ed è uno sguardo

privato. O meglio, tanti sguardi privati: uno per ogni legionario-fotografo.

E il terzo livello?

È quello delle foto ufficiali, prevalentemente militari.

E anche qui non è un unico sguardo perché ad essere

impegnate nel conflitto sono le tre forze armate: Marina, Aviazione

ed Esercito. E perché il CTV (Corpo Truppe Volontarie)

si appoggia ai fotografi dell'Istituto Luce, reclutati dall'Ufficio

Stampa e Propaganda italiano con sede nella Salamanca franchista.

Dunque, in questo caso, ci troviamo di fronte alle foto scattate

per uso interno dai militari, ma anche alle cronache che della

guerra fecero i fotografi del Luce con un occhio più

da fotoreporter.

Il caso di Maiorca

Cosa c'è di nuovo in questa mostra?

La prima grossa novità è che nessuno aveva mai

tentato un lavoro di sintesi di quello che era stato l'intervento

militare italiano in Spagna dal punto di vista della fotografia.

Per quanto riguarda i materiali, li abbiamo trovati in archivi

e biblioteche (Aeronautica, Esercito, Marina, Archivio Centrale

dello Stato, Farnesina, Istituto Gramsci di Bologna, Biblioteca

di Storia Moderna e Contemporanea di Roma). I fondi privati

dei legionari, tranne uno, sono invece conservati a Trento,

Bolzano e Rovereto. Ma abbiamo dovuto fare un grosso lavoro

di selezione: di oltre 20 mila fotografie ne sono esposte 300.

Cosa ti ha sorpreso in queste immagini?

Lo spiegamento di uomini e mezzi da parte del regime sul terreno

per documentare e raccontare l'intervento italiano. Mussolini

ha investito moltissimo in Spagna, anche in termini di propaganda.

E nelle fotografie private dei legionari?

Sono simili alle foto private di tutte le guerre, più

libere, più spontanee delle altre. Talvolta folgoranti.

Che cosa fotografano i legionari? Riempiono i vuoti, possiamo

dire, tra una battaglia e l'altra, con temi decisamente ricorrenti:

i funerali dei compagni caduti, molte messe, momenti di riposo,

balli campestri tra commilitoni, esercitazioni fisiche. In alcune

foto emerge anche la sorpresa di trovarsi in luoghi sconosciuti,

che vengono ripresi come in una sorta di turismo di guerra.

Le foto della mostra, attraverso l'incrocio di questi

tre sguardi, opportunamente contraddistinti dai colori della

bandiera italiana, seguono cronologicamente tutto il conflitto,

nei teatri in cui la presenza italiana è stata più

determinante: dai primi aiuti di Mussolini nel 1936 fino alla

conclusione della guerra nel marzo del 1939 e al successivo

ritorno “trionfale” dei volontari fascisti in Italia.

Uno dei momenti meno conosciuti è quello dei primi mesi

e della presenza italiana a Maiorca, dove ebbe un ruolo importante

un personaggio piuttosto oscuro, Arconovaldo Bonacorsi.

Ricordiamo che a Maiorca il colpo di stato ebbe successo, al

contrario di Barcellona, Madrid o Valencia. Il “Conde

Rossi”, questo il soprannome di Bonacorsi, fu la longa

manus del duce nelle Baleari. Mussolini se ne servì

sapendo che avrebbe potuto scaricarlo in qualsiasi momento,

se le cose non fossero andate per il verso giusto. Fu un personaggio

sinistro, con un passato di violenze squadriste, che riuscì

ad attirare su di sé tutta l'attenzione, permettendo

alla Marina e all'Aviazione italiane di fare il lavoro di sostanza.

Completamente ignorato in Italia, Bonacorsi riempiva invece

le prime pagine dei giornali maiorchini.

Ovviamente la brutale repressione che ebbe luogo a Maiorca non

è imputabile solo a lui. Ma la “leggenda nera”

costruita intorno alla sua figura, e rilanciata anche da Bernanos,

servì allo scopo. Ancora oggi molti insistono su Bonacorsi,

trascurando il lavoro della Marina e dell'Aviazione cui invece

si deve il fatto che Maiorca diventò una base aeronavale

italiana de facto. Una base strategica per le mire di

Mussolini nel Mediterraneo, ma soprattutto una spina nel fianco

per la Repubblica spagnola durante tutta la guerra.

E poi Malaga, Guadalajara, il Fronte Nord dai Paesi Baschi

alle Asturie, l'Ebro, il Levante, la Catalogna. Quest'ultimo

fu uno dei momenti cruciali.

La campagna di Catalogna, iniziata nel dicembre del 1938 e conclusa

nel febbraio successivo, fu lanciata proprio per iniziativa

di Gambara, comandante del CTV (Corpo Truppe Volontarie), che

capì che era giunto il momento di premere sull'acceleratore

e di chiudere una guerra di fatto già vinta, che però

Franco continuava a prolungare per ragioni politiche.

L'utilità della mostra? Capire i meccanismi della propaganda

La mostra fa parte di un progetto molto più ampio,

che comprende anche le proiezioni di tutti i documentari prodotti

dall'Italia fascista sulla guerra di Spagna.

Sì, sono tutti ovviamente documentari di propaganda. All'inizio ne aveva l'esclusiva l'Istituto Luce, poi dal 1938 intervennero anche la Incom e l'Editoriale Aeronautica, quest'ultima con riprese aeree di grande effetto, che costituivano una novità quasi assoluta all'epoca. La linea editoriale della Incom, invece, obbediva a una logica diversa: rendere meno monotona e ripetitiva la propaganda del Luce. E con film come España, una, grande y libre fa quella che oggi chiameremmo una docu-fiction: drammatizzare il soggetto perché risulti più persuasivo nei confronti del destinatario.

Tra i documentari anche una prima mondiale, I

legionari italiani in Catalogna, che hai presentato alla

Filmoteca de Catalunya di Barcellona e che riguarda proprio

la campagna di Catalogna.

È un documento unico, girato dalla Cineteca dello Stato Maggiore dell'Esercito e mai proiettato, nemmeno in Italia. L'unica copia si trovava al BAFA a Berlino e nessuno finora l'aveva mai vista e studiata.

Perché a Berlino?

Probabilmente per fini politico-militari. Siamo nella primavera del 1939, a pochi mesi dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia e la Germania erano alleate, ma forse Mussolini aveva bisogno di dimostrare qualcosa a Hitler...

A cosa può servire una mostra come questa?

Innanzitutto a conoscere un capitolo ignorato della storia italiana recente. E poi a capire i meccanismi della propaganda per difendersene. Ce n'è sempre bisogno.

Steven Forti

|