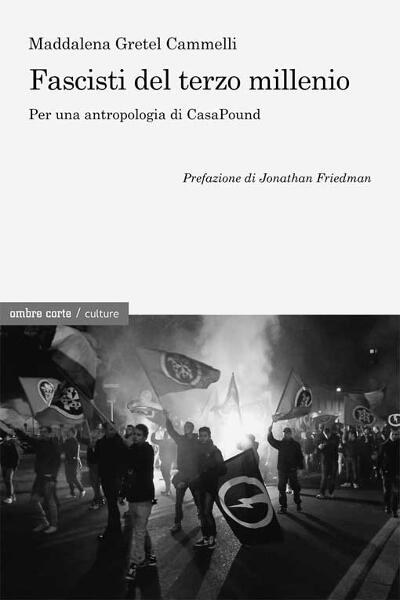

Cosa vogliono e cosa fanno i fascisti di CasaPound

Su questo numero della rubrica vi parlerò assieme

all'autrice di un testo molto interessante uscito per la casa

editrice Ombre corte, dell'antropologa Maddalena Gretel Cammelli

dal titolo Fascisti del terzo millennio. Per un'antropologia

di CasaPound. Un testo che ho letto già in fase embrionale

e che negli anni di studio e ricerca portati avanti dall'autrice

è diventato un saggio agile ma allo stesso tempo profondo,

per capire meglio chi sono, cosa vogliono e cosa fanno i fascisti

del terzo millennio.

A.S.

La prima cosa che ti vorrei chiedere è come hai

lavorato da un punto di vista metodologico etnografico, non

deve essere stato semplice lavorare tra i neofascisti di CasaPound?

Quali le difficoltà? Quale il ragionamento sulla restituzione?

E poi come l'antropologia può essere usata come

strumento di comprensione (ma anche resistenza e attacco) in

un ambito così delicato? Tanti rischi?

Credo nell'antropologia come strumento per comprendere la realtà

che ci circonda, tutti gli aspetti di questa realtà,

anche quelli che non vorremmo che esistessero. Credo sia una

disciplina di ricerca – con cui intendo una maniera di

riflettere e analizzare la società – capace di

mettere a nudo le dinamiche che l'attraversano. È fondamentale,

a mio avviso, per chi desidera un cambiamento di questa società,

capirne profondamente le logiche e i meccanismi. L'antropologia

ha un contributo concreto da dare in questo senso. Mettendo

infatti a nudo i processi che sottendono i fenomeni sociali,

è capace di svelare nel dettaglio la complessità,

ma anche ciascun singolo ingranaggio, che alimenta e rende tale

il processo in esame, qualsiasi esso sia. Un'antropologia –

sistemica e globale – inserisce ogni singolo fenomeno

all'interno delle larghe logiche del cambiamento sociale, analizzando

insieme le dinamiche economiche e politiche di larga scala,

le condotte e le singole scelte delle persone – che in

prima ed in ultima analisi l'antropologo si trova ad osservare

– confrontandone retoriche e pratiche. Credo che in questa

capacità, di sintesi e complessità insieme, risieda

il contributo fondamentale dell'antropologia. Capire cosa si

cela dietro la scelta di diventare fascisti, e come questa scelta

venga vissuta ed esperita, è fondamentale per capire

come rendere l'antifascismo qualcosa di efficace ed attuale.

I rischi sono quelli di sentirsi messi in discussione, di vedere

che il fascismo è qualcosa di ampio, culturale, radicato

in questa società. Come diceva Nietzsche, “guardano

a lungo l'abisso, poi l'abisso guarda dentro di te”. Ecco,

questo è il rischio di guardare a lungo negli occhi un

fascista: vedere un uomo. Ci si trova costretti così

a vedere insieme un fascista e un essere umano. Rende meno semplici

le certezze di sentirsi differenti, immuni, intrinsecamente

opposti.

Rischio, poi, è anche tutto l'aspetto legale che si apre

nel momento della scrittura, della restituzione. Ci si trova

a dovere calibrare ogni termine, ogni aggettivo, a dovere fronteggiare

quotidianamente il timore di un procedimento legale. Non è

semplice. Per questo libro ho lavorato accanto al mio avvocato,

pratica non usuale per un antropologo. Ora, assieme ad altri

colleghi stiamo promuovendo un Osservatorio per la libertà

di ricerca sui fascismi di ieri e di oggi, proprio con l'obiettivo

di creare una rete di sostegno attorno a chi compie questo tipo

di studi.

Metodologicamente, è stato cercando di sottolineare agli

occhi miei, ma anche a quelli dei miei interlocutori, le qualche

affinità che potevamo avere – di genere, di disciplina

sportiva, di attitudine letteraria, ecc. - che ho cercato di

impostare delle relazioni in cui i miei interlocutori si sentissero

a loro agio nel parlare con me, nonostante fossero a conoscenza

della mia non condivisione con il loro credo politico. Non è

stato semplice, né tutto sereno.

Non ho condiviso la loro quotidianità, e il rapporto

si è interrotto presto. Ho potuto però respirare

l'aria di quei posti, così impregnata di vuoto e morte

già sui muri, come scrivevo nei miei appunti. Infine,

anche le difficoltà di questa relazione possono aprire

spiragli importanti per l'analisi etnografica. I silenzi, alle

volte, sono forti e risuonano. Spetta all'antropologo poi proprio

dargli parola.

Rituali e miti

Nel secondo capitolo del tuo libro ci parli dei rituali

dei fascisti del terzo millennio. Spiegaci qualcosa?

Il leader di CasaPound è soprattutto il cantante del

gruppo rock Zeta Zero Alfa. I concerti sono per questo movimento

non solo dei momenti di svago e ritrovo. I militanti di CasaPound

si percepiscono soprattutto come membri di una comunità,

designando così il loro bisogno di un'identità,

che tocchi vari aspetti della loro vita quotidiana. In questa

comunità, l'obbedienza al leader è elemento primario,

celebrato simbolicamente proprio durante i concerti. In queste

occasioni, tutta la comunità si ritrova, partecipa alle

parole del leader cantando le stesse parole, come un coro uniforme

ed omogeneo. Obbedisce anche se il capo dice di togliersi la

cintura per prendersi a cinghiate, come la nota canzone Cinghiamattanza

dice di fare.

I rituali di condivisione del sentimento comunitario e di simbolica

diffusione del potere erano già una caratteristica fondante

l'organizzazione dei regimi fascista e nazista. CasaPound ha

saputo attualizzare questa esigenza di non vivere la politica

solo con i comizi – come faceva il Msi – e ripromuovere

una versione di rituali comunitari adeguata al nuovo millennio.

Ma dello stesso “stile politico” – come lo

definisce George Mosse – si tratta. Uno stile politico

caratterizzato da rituali, miti, o le macchine mitologiche per

riprendere Furio Jesi.

Solitamente sento parlare del dibattito su anarchist

life style come nuovo metodo di vivere l'anarchismo quotidianamente,

mi ha colpito leggere nel tuo libro del fascismo come stile

di vita. Cosa intendi?

Cercare di definire il fascismo in maniera univoca ed esaustiva

è un'impresa che oltrepassa e di parecchio le mie possibilità.

Però, quello che ho cercato di mostrare è come

il fascismo non sia un fenomeno arginabile in dinamiche economiche

e repressive legate allo sviluppo del capitalismo.

Ho cercato di prendere sul serio le parole dei militanti che

ho ascoltato. E quella voce, di un militante che mi parla del

fascismo come di un “sentimento del mondo”, uno

“stile di vita”, il meglio rappresentato dalla “capacità

di andare a morire con il sorriso”, mi pare tremendamente

espressiva. Fascismo come stile di vita è inteso in questo

senso: cercare di tratteggiare la profondità della violenza

insita in questo credo, dove la morte viene ad assumere un ruolo

così presente, quasi fosse la rappresentazione estetica

di se stessa.

Eppure, gli episodi che purtroppo si ripetono nel nostro paese,

di persone che vengono uccise dalla violenza fascista –

ricordiamo Piazza Dalmazia a Firenze nel 2011, e quest'estate

l'omicidio di Fermo – ci mostrano che la morte non è

una rappresentazione. Ci mostrano la capacità di alcune

idee di intervenire nel presente, nella quotidiana vita delle

persone, con violenza. Questo è lo stile di vita fascista:

la capacità di andare a morire, la violenza con cui,

sorridendo, si decide di far morire. E infine, è sempre

meno isolato chi agisce in suo nome, e sempre più lecito

questo tipo violenza agli occhi delle istituzioni. Vedere il

fascismo come stile di vita permette anche di cogliere la sua

diffusione, e la prossimità tra gli ideali dei militanti

che lo rivendicano esplicitamente, e il resto della istituzioni

e della società che si vorrebbero democratici, e che

pure rimangono in silenzio davanti a tali episodi.

Parlare di stile di vita permette di relativizzare l'importanza

di programmi politici e dichiarazioni ufficiali, nel comprendere

cosa spinge i militanti all'azione e all'adesione al movimento.

C'è qualcos'altro. Un bisogno di identità, di

sicurezza, di coesione. Che viene poi espresso attraverso l'azione

violenta, in linea diretta con quanto riflettuto da Sorel un

secolo fa, e cioè che non è tanto “la verità

di una dottrina a spingere gli uomini all'azione”: ci

vogliono le passioni, e di nuovo i miti.

Ecco, il fascismo come stile di vita risponde a questo, mostra

il ruolo occupato dalla violenza e dalla morte, al centro del

rapporto dell'uomo fascista con il suo mondo, al centro del

rapporto tra un movimento fascista e la sua storia.

Una grande famiglia

All'interno del movimento fascista ci sono scontri attriti?

Quali le principali differenze?

La coerenza non è un valore per il fascista. Mette l'accento

piuttosto sull'azione in sé, sulle singole conquiste.

Nella teoria, ci sono molte differenze tra chi si dice contro

l'aborto e per il crocefisso, come Forza Nuova, e chi si vuole

moderno e laico, come CasaPound. Tra chi si vuole radicale come

questi due movimenti, e chi invece partecipa al Parlamento e

alle sue vicissitudini, come An, il PdL.

Nella sostanza, credo che queste differenze si esplichino al

meglio guardando alle reti che attraversano la galassia neofascista

in Italia. Una su tutte è quella che mostra il legame

non solo tra tutti questi partiti e movimenti, ma anche con

la storia che dal Ventennio arriva ad oggi, passando per gli

anni Settanta.

È così interessante notare l'avvenire dei tre

fondatori di Terza Posizione. Gabriele Adinolfi, Giuseppe Fiore

e Beppe Dimitri. Il primo è il padre spirituale di CasaPound,

suo figlio impiegato nella libreria Testa di Ferro, accanto

all'Esquilino, a Roma. Il secondo, il leader di Forza Nuova.

Entrambi sono rientrati in Italia agli inizi del 2000, dopo

vent'anni in Inghilterra aspettando la prescrizione dei reati

degli anni del cosiddetto “spontaneismo armato”.

Il terzo infine, Giuseppe Dimitri, prima di morire in un incidente

nel 2006, era consigliere di Gianni Alemanno quando questi era

al Ministero delle politiche agricole e ambientali, tra il 2001

e il 2006, con An.

Alemanno infine, è sposo di Isabella Rauti, figlia di

Pino Rauti, noto fondatore del Msi e di Ordine Nuovo. Loro figlio,

Manfredi Alemanno, era candidato alla Consulta con il Blocco

Studentesco – la frangia giovanile di CasaPound –

a Roma nel 2011. Insomma, una grande famiglia, che potrebbe

interessare i migliori antropologi studiosi di relazioni e network

nelle famiglie multiple sopravvissute nel nuovo millennio, e

completamente inserita nella realtà sociale e politica

di questo paese.

Andrea Staid

|