|

storia

Ma quali anarchici d'Egitto!

di Costantino Paonessa

Nel secolo e mezzo di vita del movimento anarchico di lingua italiana, militanti e gruppi sono emigrati in tutti e cinque i continenti. Tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento vi è stata una significativa presenza al Cairo e ad Alessandria d'Egitto.

Intorno alla metà del

XIX secolo il flusso di lavoratrici e lavoratori europei immigrati

nei paesi del Maghreb e dell'Impero ottomano favorì la

diffusione dell'internazionalismo e del socialismo anti-autoritario,

accanto a altre ideologie politiche. Tuttavia, per vari motivi

riconducibili a temi quali la “decolonizzazione dell'anarchismo”

o l'orientalismo, ma anche l'egemonia di certe correnti storiografiche,

la loro storia ha interessato poco storic*1

e militanti finendo, come nel caso dell'Egitto di cui si parlerà

qui di seguito, quasi del tutto dimenticata.

L'effervescenza anarchica tra il 1860 e il 1882

Sebbene la presenza di colonie europee sul territorio egiziano

risalisse al Medioevo, fu solo a partire dalla presa del potere

di Muhammad Ali che il flusso migratorio dall'Europa (e non

solo) divenne imponente. I governatori d'Egitto avviarono un

intenso processo di modernizzazione di alcune istituzioni e

organismi della società egiziana; questo processo, di

fatto, aprì le porte all'emigrazione di tecnici e manodopera

europea. Inoltre, fino alla fine dell'Ottocento almeno, i viceré

d'Egitto concessero una facile ospitalità anche agli

esiliati politici europei che rischiavano, altrove, di essere

imprigionati e deportati. Allo stesso tempo, il regime delle

capitolazioni (il diritto per gli stranieri di sottostare alle

leggi del proprio paese e di essere giudicati dai giudici consolari)

spesso era utilizzato dagli stati europei per tenere lontano

dalla patria le persone ritenute “maggiormente pericolose”.

È in questo contesto che, nei primi anni '60 del XIX

secolo, si costituirono associazioni carbonare, repubblicane

e mazziniane tra i lavoratori migranti e gli esiliati politici,

prima ad Alessandria – città e porto chiave per

le comunicazioni nel Mediterraneo – e poi al Cairo. In

questi gruppi, circa dieci anni più tardi, si affermerà

l'internazionalismo con l'arrivo di reduci della Comune e dei

moti bakuninisti del ‘74.

In questo periodo compare la figura di Ugo Icilio Parrini (m.

1906), “L'orso”, già segnalato nel 1870 come

internazionalista dalla polizia del Cairo. Al suo nome sarà

legato un trentennio di attivismo anarchico e rivoluzionario.

Proprio Parrini, negli anni '80, si fece promotore dell'unificazione

dei gruppi anarchici di lingua italiana, presenti in tutte le

principali città industriali egiziane con varie sezioni,

di cui almeno una femminile. L'Egitto entrò, così,

nella rete internazionalista globale con cui condivideva attivist*,

idee e pubblicazioni2.

Nel 1878 sbarcarono ad Alessandria alcuni internazionalisti

in fuga dalla repressione dei moti del beneventano: tra questi

il giovane Enrico Malatesta, che ritrovò qui suo fratello

Aniello. Enrico Malatesta rimase ad Alessandria per un breve

periodo ma tornò in Egitto nel 1882, quando gli anarchici

provarono, senza riuscirci, a sostenere i moti nazionalisti

di Ahmad Orabi: alla repressione di questi moti seguì

l'occupazione britannica.

|

| L'invito alla conferenza tenuta da Pietro Gori al Cairo (Egitto)

il 23 marzo 1904. Fonte: Archivio Storico Diplomatico

del Ministero degli Affari Esteri |

Dalla stasi al nuovo impulso dell'attivismo rivoluzionario

Divisioni ideologiche e personali, la repressione della polizia

e soprattutto il costante vagare dei militanti, portarono nel

decennio successivo a una paralisi del movimento, che però

non smise di esistere del tutto. Alla fine del secolo, gli anarchici

riuscirono a riorganizzarsi e a giocare un ruolo d'avanguardia

nell'introduzione di idee e pratiche radicali nelle principali

città d'Egitto. Ugo Icilio Parrini e Luigi Losi al Cairo;

Pietro Vasai, Francesco Cini, Roberto D'Angiò ad Alessandria,

nonché decine di altri e altre militanti, diedero un

forte impulso all'attivismo rivoluzionario non mancando di preoccupare

le autorità italiane, inglesi ed egiziane.

In occasione del viaggio dell'imperatore di Germania a Istanbul

e Gerusalemme, un agente del consolato italiano ad Alessandria

fece fabbricare delle bombe che vennero introdotte nel negozio-circolo

politico di Parrini e poco dopo trovate dalla polizia. Fu l'occasione

per arrestare tredici militanti, tra cui Parrini e Vasai: alla

fine, vennero tutti scagionati da ogni accusa, ma solo dopo

un anno di permanenza nella prigione di Muharram Bay. Usciti

di galera e aiutati da decine di militanti arrivati dall'estero,

tra cui molti reduci dalla guerra greco-turca del 1897, gli

anarchici cominciarono un impressionante lavoro di propaganda,

attività politica e agitazione della classe operaia.

Si trattava di un movimento policentrico, spesso polemico al

suo interno, ma di grande dinamismo.

Nel 1900 arrivò ad Alessandria Luigi Galleani. Subito

arrestato mentre era degente in ospedale, fu scagionato un mese

dopo grazie ad amnistia. Sembra sia dovuta a lui la redazione

dello statuto dell'Università Libera di Alessandria,

fondata principalmente ad opera di anarchici nel 1901. L'università,

che doveva essere caratterizzata da “fraternità

e mutua tolleranza”, era aperta a tutti senza distinzione

di nazionalità, lingua, religione e sesso.

Nello stesso tempo l'attività degli anarchici si indirizzava

a pianificare nuove forme di organizzazione, lotta e rivendicazione

della classe operaia quasi del tutto sconosciute nell'Egitto

dell'epoca: nuove associazioni e leghe di resistenza organizzarono

scioperi, cortei e assemblee. Si intensificò la propaganda

anarchica con la formazione di circoli di studi e la pubblicazione

di opuscoli, volantini e giornali. Il primo maggio, l'anniversario

della Comune e il XX settembre erano costantemente occasioni

per organizzare riunioni e incontri tra gli anarchici. Ad Alessandria

venne fondata la “Baracca rossa” dallo scrittore

Enrico Pea. Si trattava di un magazzino, ritrovo anche di anarchici

e anarchiche, che diventò celebre, più tardi,

per essere stato frequentato da Giuseppe Ungaretti e dalla giovane

Leda Rafanelli.

|

|

| Il Domani, periodico libertario del Cairo.

Fonte:

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna |

Polemiche e dissidi interni

Il movimento, tuttavia, soffriva della mancanza di unione e di fortissime divergenze interne. La fondazione ad Alessandria del giornale di orientamento sindacalista Tribuna Libera, ad opera di Pietro Vasai e Joseph Rosenthal, approfondì la distanza tra questo gruppo e la corrente individualista e anti-organizzatrice di Parrini e dei compagni del Cairo. Questi, infatti, rifiutarono di raccogliere fondi per sostenere Tribuna Libera, preferendo fare una sottoscrizione per il periodico Era Nuova, fondato a Napoli da Raffaele Valente. Quando poi, ad Alessandria, decisero di fondare il periodico L'operaio, il gruppo del Cairo mandò alle stampe Il domani. Periodico libertario.

Le divisioni travalicarono l'ideologia, arrivando in alcuni casi ad attacchi personali. Neppure un giro di conferenze “accademiche” di Pietro Gori all'Università Libera di Alessandria, nel 1904, riuscì a cambiare le cose. Le polemiche e i dissidi interni portarono al blocco delle attività politiche e di propaganda.

A complicare le cose, nel 1906 giunse inaspettata la morte di Parrini, “il grande seminatore”, come lo definì Enrico Pea: Parrini era da tempo in gravi condizioni di miseria. Con lui sparì, sicuramente, l'anima dell'anarchismo di lingua italiana in Egitto.

Nuovo attivismo anarchico e unione ritrovata dopo il 1908

Per avere una ripresa dell'attivismo anarchico, bisogna aspettare

il 1908. A gennaio di quell'anno Vasai arrivò al Cairo

come rappresentante della Lega di Resistenza di Alessandria,

al fine di trovare fondi per gli operai in sciopero. Nel novembre

1908, Vasai convocò un riunione al Cimitero civile del

Cairo dove fu approvata la pubblicazione di un nuovo giornale

di propaganda anarchica, L'Idea, che vide la luce nel

marzo 1909. A quel tempo, Vasai si era trasferito nella capitale

egiziana. Non a caso, il console italiano segnalava al ministero

degli interni a Roma un “certo risveglio del partito

socialista e anarchico”.

Nella primavera del 1909 fu fondato al Cairo un Circolo Ateo

i cui soci, si legge nello statuto, “si propongono di

studiare, svolgere, propagare tutte quelle verità, dimostrate

dalla scienza in contraddizione ai principi religiosi e deistici”.

Nello stesso periodo fu creato ad Alessandria il Circolo dei

liberi pensatori: tra i fondatori c'era un altro noto anarchico,

Umberto Bambini.

Il 4 luglio 1909, al teatro Eden del Cairo, socialisti e anarchici

fondarono la Federazione Internazionale di Resistenza fra gli

Operai. Il suo scopo, come si legge nel manifesto redatto anche

in greco e arabo, era “l'emancipazione dei lavoratori

e l'immediato miglioramento delle loro condizioni”.

L'organizzazione, precisava il manifesto, “resterà

estranea ad ogni partito politico o nazionale o religioso”.

Poco più tardi, il 25 luglio, gli anarchici del Cairo

e di Alessandria, riuniti in una fiaschetteria, decisero di

convocare un convegno per “gettare le basi di un definitivo

accordo nel movimento anarchico d'Egitto”. Il convegno

fu fatto il primo agosto 1909 presso il Circolo Ateo di Alessandria.

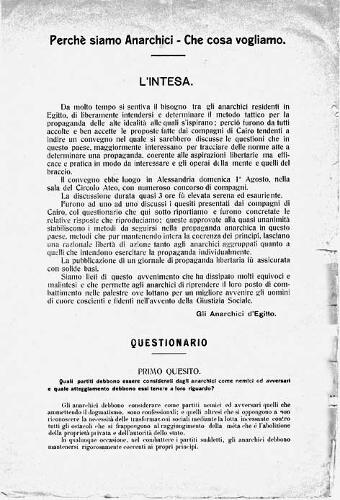

Dopo anni di divisioni si giunse, finalmente, a una sorta di

intesa programmatica. Tre ore di discussione servirono alla

redazione del documento finale dal titolo Perché siamo

anarchici – Che cosa vogliamo. Il documento lasciava

la “razionale libertà di azione tanto agli anarchici

aggruppati quanto a quelli che intendono esercitare la propaganda

individualista”. Allo stesso tempo si dava “la

possibilità che gli anarchici possano far parte delle

organizzazioni operaie”.

La ritrovata unione, sebbene di breve durata, si fece sentire

anche attraverso la “propaganda pratica”.

In occasione dell'arresto di Francisco Ferrer, venne costituito

ad Alessandria un comitato Pro–Ferrer di cui facevano

parte anarchici, socialisti della sezione Pisacane, membri del

Circolo Ateo e dei Liberi pensatori. Quando poi l'anarchico

spagnolo fu ucciso, oltre a un numero speciale Pro-Ferrer,

si tennero molteplici manifestazioni pubbliche e fu posta una

lapide al cimitero civile.

Gli anarchici ripresero anche a organizzare e partecipare alle

lotte operaie. Ripresero vigore le leghe, prima di tutto quelle

dei tipografi e dei sigarettai. Nuova enfasi fu data alle commemorazioni

degli anniversari per incentivare la propaganda. Eventi pubblici

furono organizzati per il primo maggio 1909 e 1910. Ad Alessandria,

nel 1910, un corteo per commemorare l'anniversario dell'esecuzione

di Ferrer sfidò il divieto della polizia che, dispiegata

in forze, riuscì solo a deviarne il percorso.

|

|

| Volantino distribuito al Cairo (Egitto) nel 1910

Fonte:

Archivio Biblioteca Franco

Serantini di Pisa |

Documento firmato dagli anarchici di lingua italiana

in Egitto.

Fonte: Archivio Biblioteca

Franco

Serantini di Pisa |

Il declino

A distanza di un anno, tuttavia, il movimento cominciò

di nuovo a declinare. Stando alle parole di Vasai, le cause

erano da attribuire a “dissensioni e guerre intestine,

piaga di cui è infetto l'elemento anarchico d'Italia

specialmente”. In effetti, nel 1912 Vasai pubblicò

un appello per una discussione allo scopo di mettere d'accordo

“i diversi elementi combattenti”, senza riscontrare

successo.

Al 1913 risale la pubblicazione di un ultimo giornale, che a

quanto pare suscitò un largo consenso, l'Unione,

di orientamento anarco-sindacalista e anti-militarista. L'attivismo

dei militanti anarchici era a quel tempo rivolto verso il movimento

operaio per promuoverne l'unione, “primo passo verso

la libertà e il benessere”, anche attraverso

la fondazione di un'unica organizzazione dei lavoratori. Probabilmente

a causa della guerra, nel 1914 il giornale fu chiuso. Vasai

subì un ultimo processo, insieme all'anarchico Macrì,

per “apologia di regicidio”, accusa da cui venne

scagionato prima di lasciare l'Egitto, malato di tisi, il 7

luglio 1916. Con la sua partenza, si può dire che finisca

la storia del movimento anarchico di lingua italiana in Egitto.

Le cause furono tante.

La guerra inasprì la sorveglianza britannica e mise fine

al regime delle capitolazioni. L'ascesa del nazionalismo egiziano

(da sempre ostile al radicalismo, specie se di classe), la fondazione

del partito socialista (ad opera di J. Rosenthal) e del partito

comunista dopo la rivoluzione russa, nonché l'arrivo

al potere del fascismo in Italia, diedero il colpo di grazia

al movimento anarchico. Negli anni '20 del XX secolo gli anarchici

si ritirarono progressivamente dall'attivismo politico; molti

tornarono nei paesi di origine, qualcuno fu espulso, come il

sindacalista Giuseppe Pizzuto. Altri, pur non dissociandosi

dai loro ideali, si ritirarono a vita privata.

Costantino Paonessa

Note

- Si veda l'interessante lavoro di I. K. Makdisi, The Eastern

Mediterranean and the Making of Global Radicalism, 1860 –

1914, University of California Press, 2010.

- Nonostante la presenza di attiviste e rivoluzionarie (Leda

Rafanelli, Maria Anastasi, Charlotte Rosenthal) si può

dire che il movimento anarchico in Egitto fosse costituito

prevalentemente da uomini. Per questo motivo, nel solo intento

di facilitare la lettura, si adotterà, quando non evitabile,

il cosiddetto maschile generico.

|