|

militanti

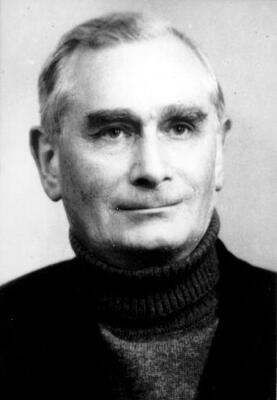

Louis Mercier Vega

alias Charles Ridel alias...

Nel corso della sua vita ebbe vari nomi. Nato in Belgio, il suo ultimo passaporto era cileno. È stato una delle figure più stimolanti del movimento anarchico internazionale, dalla Spagna '36 alla rivista quadrilingue “Interrogations”. Nel centenario della sua nascita, lo ricordiamo con due testimonianze di militanti che hanno collaborato con lui.

Senza illusioni senza rimpianti

di Amedeo Bertolo

Ho visto per l'ultima volta Louis Mercier Vega (o meglio, colui

che all'epoca così si faceva chiamare) quasi esattamente

venti anni fa, nel novembre del 1977, a Parigi, nella sua casa

di rue de Valenciennes. Venti anni fa: una decina di giorni

prima della sua morte volontaria e programmata.

Proprio per il suo suicidio programmato eravamo venuti a Parigi,

io e un paio di compagni di Milano (Fausta Bizzozzero e Luciano

Lanza), che come me facevano parte del gruppo redazionale e

amministrativo italiano della rivista fondata da Mercier tre

anni prima: «Interrogations».

Nell'aprile precedente, a margine di un incontro organizzativo

di «Interrogations», a Torino, Mercier ci aveva

comunicato la sua intenzione di uccidersi verso la fine dell'anno.

Ce l'aveva comunicato perché sapessimo di non poter contare

su di lui al di là degli impegni compatibili con quella

sua scelta. Ce l'aveva detto un po' di sfuggita, senza dare

apparentemente peso alla faccenda. L'understatement non

era inconsueto in lui, ma questa volta ci lasciò perplessi,

così che non sapevamo se prendere davvero sul serio quel

suicidio annunciato. Lo avevamo preso più sul serio quando

aveva confermato la sua intenzione, sempre di sfuggita, in ottobre,

a Milano, a margine di un'altra riunione. Eravamo dunque andati

a trovarlo a Parigi, per cercare di capire e magari per dissuaderlo.

Per stare con lui, per lo meno, un'ultima volta se proprio era

vero che stavamo per restare «orfani» di chi era

stato, per noi, in quegli ultimi anni, un importante punto di

riferimento culturale (e anche umano).

Mercier si rifiutò categoricamente di parlare dell'argomento

suicidio, e io per rispetto, per delicatezza, non insistetti

più di tanto, conoscendo la sua serietà, la sua

volontà ostinata e constatando la sua calma determinazione.

Così andammo per librerie, per ristoranti, e poi a casa

parlammo per ore.

Aveva un vestito liso, i pantaloni sformati, con le borse alle

ginocchia. Dettaglio significativo per una persona che avevo

sempre visto vestire in modo formalmente corretto, quasi pignolescamente

corretto, pur senza pretese d'eleganza. Mentre eravamo a casa

e parlavamo – di tutto tranne che di «quello»

– è arrivato un acquirente del suo televisore.

Aveva fatto un'inserzione per vendere tutte le sue cose. Stava

pignolescamente monetizzando – per lasciare a iniziative

del movimento anarchico – le sue ultime modeste proprietà.

Stava chiudendo tutti i suoi conti con la vita, anche quelli

minori. E ho assistito a una sua telefonata a Maurice Joyeux,

esponente di spicco della Fédération Anarchiste

(FA). diceva di non preoccuparsi per i problemi sollevati

dalla sua eventuale partecipazione al Congresso dell'Internazionale

delle Federazioni Anarchiche, come delegato della Federación

Libertaria Argentina (FLA). Poiché il congresso era

stato rinviato alla primavera del 1978, egli non avrebbe potuto

partecipare comunque, al di là della polemica, attorno

alla sua persona e alla sua presenza, sollevata dagli spagnoli

in esilio della Federación Anarquista Ibérica

(FAI). Non avrebbe potuto partecipare, diceva con tranquilla

serietà, forse con nascosta ironia. Certo: di lì

a dieci giorni non avrebbe potuto partecipare ad alcunché,

se non nella memoria dei suoi amici e compagni.

Apro qui una breve digressione. La «questione spagnola»

era in breve questa: una parte della Confederación Nacional

del Trabajo (CNT) e della FAI in esilio (o meglio della frazione

maggioritaria di un movimento continuamente in preda a rissose

controversie, scissioni, riconciliazioni...) ce l'aveva con

Mercier già dagli anni Cinquanta. Riuscire a inimicarsi

una parte consistente dell'esilio libertario spagnolo è

cosa non da poco per uno come Mercier che era corso a combattere

con la colonna Durruti già nel luglio del 1936! La causa

era, credo, nella inflessibile schiettezza di pensiero critico

e nella sua disinibita eterodossia sperimentale... Nel 19581,

ad esempio, è tra i promotori di una Commission Internationale

de Liaison Ouvrière (CILO) assieme a esponenti di una

frazione della CNT e della Sveriges Arbetares Centralorganisation

(SAC) svedese (sospette l'una e l'altra di «revisionismo»

anarchico), oltre che con il gruppo di sindacalisti de «La

révolution proletarienne». Così Mercier

entra nella lista nera dei «nemici del popolo» cenetista

e faista. L'attacco a Mercier riprende quando Mercier riprende

«visibilità» nel movimento anarchico internazionale,

con il progetto «Interrogations». Così nel

19742, nel 19753,

nel 19764 e, infine, nel 1977

si susseguono le aggressioni verbali contro di lui, che aprono

un vero e proprio «caso» internazionale. Questa

volta Mercier non è più semplicemente «revisionista»

e amico degli «scissionisti», ma addirittura «noto

agente della CIA». La storia è complessa5,

ma fermiamoci qui.

|

| Louis Mercier Vega |

Straordinaria cultura cosmopolita

Avevo conosciuto Mercier poco più di quattro anni prima, nell'agosto 1973, anche allora a Parigi, nella sua casa di rue de Valenciennes. Eravamo venuti a fargli visita io e Rossella Di Leo, perché avevamo trovato singolarmente originale e intellettualmente ricco il suo L'incrévable anarchisme [La pratica dell'utopia]. Volevamo parlargli e proporgli di collaborare alla nostra rivista anarchica italiana: «A». Il suo indirizzo ce l'aveva dato un vecchio compagno italiano, Pio Turroni, che lo conosceva da prima della guerra, quando Mercier si chiamava Ridel. S'erano frequentati a Marsiglia, dove erano entrambi reduci della Rivoluzione spagnola e non s'erano mai persi di vista.

Mercier non delude le nostre aspettative. Anzi. Apprezzo in

lui subito (e ancor più man mano che lo conoscerò

successivamente) il vero intellettuale anarchico, con una straordinaria

cultura cosmopolita e con una straordinaria esperienza militante,

«senza illusioni e senza rimpianti», con le sue

certezze e le sue problematicità di anarchico e di intellettuale.

Il suo lucido, antiretorico, affascinante anarchismo si palesava

nelle parole e negli scritti per quello che in un'intervista

pubblicata postuma6 avrebbe così

definito: «L'anarchismo deriva dalla volontà di

conoscersi e di conoscere la società nella quale si vive,

per arrivare a essere padroni del proprio destino, con gli

altri, affinché la società sia una comunità

libera e fraterna».

Comprendiamo subito che è stato un felice incontro, che

con questo Mercier potremo fare insieme buone cose e imparare

molto. Ci unisce tra l'altro l'interesse per il fenomeno della

nuova classe in ascesa, la tecnoburocrazia, una tematica cui

noi7 all'epoca dedicavamo un'attenzione

quasi maniacale e che percorrerà «Interrogations»

per tutti i suoi quattro anni e mezzo di vita. Una tematica

già trattata da Mercier sin dagli anni Quaranta8.

Durante quell'incontro parlammo a Mercier anche di un'idea che da qualche tempo carezzavamo: quella di una rivista internazionale anarchica. L'idea gli deve essere piaciuta molto (o forse rafforzava qualche sua idea analoga) perché ne fece subito un progetto. Il progetto di quella che sarebbe stata «Interrogations, rivista internazionale di ricerche anarchiche».

Con «Interrogations», che ancora non si chiamava

«Interrogations», comincia l'ultima avventura intellettuale

ed editoriale di Mercier, che già allora forse, stando

a sue successive allusioni, aveva deciso di porre un limite

temporale piuttosto breve alla sua vita residua. L'ultima avventura

intellettuale ed editoriale, ma non l'unica attività,

certo. Nei quattro anni che si concede e ci concede, scrive

due libri sull'America latina9 e

un libretto sull'anarco-sindacalismo10;

scrive sedici articoli per «A» tra l'ottobre 1973

e il novembre 1977 (dieci di argomento latino-americano e sei

di attualità politica francese) con lo pseudonimo di

Santiago Parane; collabora con il Centro studi libertari Giuseppe

Pinelli di Milano per l'organizzazione di un convegno sulla

tecnoburocrazia11... un convegno

che non vide, perché si tenne qualche mese dopo la sua

morte, ma per il quale ci lasciò una relazione scritta...

Cura la revisione e l'aggiornamento dell'edizione italiana dell'Increvable12...

Scrive anche qualcosa per un mio progetto di Piccola Enciclopedia

anarchica che non si realizzò mai... E questo è

solo (e non tutto) ciò che so per conoscenza diretta.

Fa certo molte altre cose tra il 1973 e il 1977, ma è indubbio che dedica la maggior parte delle sue energie intellettuali, del suo capitale di conoscenze e delle sue risorse materiali al progetto di rivista internazionale. Si butta nell'impresa, tanto ardua che solo lui allora, forse, avrebbe potuto realizzare, con la serietà, l'impegno, la tenacia, le capacità organizzative (un po' autocratiche) che gli erano proprie.

A fine 1973 spedisce a dieci persone una lettera circolare in cui la rivista non è più una semplice idea, è già un progetto in marcia. Un progetto che è un «suo» progetto, a questo punto. Seguono, a cadenza regolare, altre cinque circolari sull'avanzamento dei lavori, in preparazione e in prosecuzione di una riunione organizzativa che si terrà a Parigi, nell'aprile 1974. In quella riunione parte «ufficialmente» il progetto e comincia il lavoro redazionale. Ai primi di settembre Mercier mi informa che è stato scelto (da chi? da lui suppongo: non corrisponde a nessuno dei titoli suggeriti nelle riunioni internazionali e nelle lettere che ci eravamo scambiati sino ad allora) il titolo di «Interrogations». Un titolo non particolarmente brillante che non mi entusiasma, ma che ben esprime lo spirito con cui nasce la rivista. Per usare le parole di Mercier: il militante anarchico deve «imparare a vivere e ad agire in mezzo a una selva di punti interrogativi, perché sia la propaganda dottrinale sia le situazioni di fatto esigono una continua messa a punto».

Quell'ultima rivista quadrilingue

Nel dicembre del 1974 esce il primo numero di «Interrogations»,

e poi a puntualissima frequenza trimestrale, altri sette numeri,

fino al settembre 1976; dopo di che, passate le responsabilità

redazionali e amministrative a una equipe italiana, «Interrogations»

uscirà ancora, con minore puntualità, fino al

1979. L'ultimo numero sarà il numero doppio 17/18. In

quattro anni e mezzo erano state pubblicate complessivamente

quasi duemila pagine, di qualità per lo più buona

o eccellente. Molti gli studi originali su tematiche d'attualità

o teoriche di fondo, come era negli intenti di partenza. E,

come era negli intenti, numerosi e validi i contributi all'analisi

dei «nuovi padroni». In quegli anni «Interrogations»

è certamente la migliore rivista teorica anarchica esistente.

Mercier contribuisce non solo con un'intensa attività

redazionale di stimolo e di sollecitazione, di ricerca di temi,

di collaboratori, di documenti13,

ma anche con sei articoli importanti (di cui due firmati Parane)14.

La sua attività redazionale è particolarmente

intensa nella fase preparatoria di «Interrogations».

Per darne un'idea, si pensi che tra il 1974 e il 1975 Mercier

ha scritto, a me solo, novanta lettere circa, in media una alla

settimana!15 Ma il suo contributo

a «Interrogations» resta notevole anche quando,

dopo l'ottobre '76, egli passa le consegne all'equipe italiana

(Milano e Torino). Fino a poco prima della sua morte. Anche

in quel suo ultimo anno continuerà a occuparsi fortemente,

appassionatamente, di «Interrogations». Del resto,

aveva venduto la sua preziosa biblioteca, di oltre 1.500 libri

antichi e moderni sull'America latina, per procurare i fondi

necessari ad assicurare la vita della rivista nel biennio 1977-1978...

«Interrogations» muore nel 1979, per problemi finanziari

(è finita la «dotazione» Mercier che copriva

quasi metà dei costi) e per difficoltà redazionali

(non si trova, com'era nel progetto, un'altra equipe –

inglese o spagnola – per il terzo biennio 1979-1980 e

l'equipe amministrativo-redazionale milanese si trova quasi

involontariamente a doversi assumere, dal 1980, la pubblicazione

della rivista «Volontà»). Dopo l'apparente

successo di abbonamenti e vendite del primo anno16,

il secondo anno vede una caduta di abbonamenti e vendite, e

negli anni successivi continuerà un lento costante declino

di diffusione. Le difficili caratteristiche congenite di «Interrogations»

(quadrilinguismo e alto livello di trattazione e scrittura)

la mettevano, per così dire «fuori mercato».

«Interrogations» muore nel 1979. Un anno e mezzo

prima era morto Louis Mercier Vega, lucidamente come lucidamente

era vissuto. «Senza illusioni e senza rimpianti»,

per usare le sue parole.

Amedeo Bertolo

Questo articolo è apparso per la prima volta in

francese in Presénce de Louis Mercier, Atelier

de création libertaire, 1999.

Note

- Si veda la lettera a Mercier del 16.5.58 di Giovanna Berneri,

vedova di Camillo e responsabile della rivista anarchica «Volontà»,

cui Mercier collaborava assiduamente, con cronache e commenti

internazionali, sin dal 1946 con lo pseudonimo di Santiago Parane

(Fondi Mercier, cit.).

- Si vedano: lettera di Amedeo Bertolo a Mercier del 5.3.74

e di Mercier a Bertolo del 18.3.74 (Fondi Mercier, cit.).

- Si vedano: lettera di Pio Turroni ad «A» del

9.10.75, lettere di Mercier a Turroni del 13 e del 15 ottobre

1975, lettere di Bertolo a Mercier del 14.10.75, lettera di

Mercier a Bertolo del 14.10.75, lettera di Luciano Lanza e Paolo

Finzi (per «A») alla Comisión Intercontinental

de Relaciones de la FAI en el Exilio (e, per conoscenza, ad

altri organismi spagnoli e italiani) del 22.10.75, lettere di

Turroni a Bertolo et al. del 19.12.75 (Fondi Mercier, cit.).

- Si vedano: lettera di Isaac Barba al Comitato Spagna Libertaria

et al. del 12.3.76 (Archivio Pinelli, Fondo Mercier).

- Per una brevissima trattazione si veda Louis Mercier Vega,

ovvero l'amaro orgoglio di una lucidità senza rimpianti

di Marianne Enckell sul Bollettino dell'Archivio G. Pinelli,

n. 9 (luglio 1997), pp. 6-10.

- «Interrogations», n. 13 (gennaio 1975), pp. 23-37.

- Per «noi» intendo in questa sede la redazione

di «A» e più in generale l'organizzazione

di cui facevo parte: i Gruppi Anarchici Federati (GAF), nel

cui Documento programmatico è contenuta un'ampia

analisi della tecno-burocrazia (si veda in Che cosa sono

i GAF, CDA, Torino, 1976). A questo proposito, Mercier tra

anni dopo vorrà pubblicare una parte di quel programma

su «Interrogations» (n. 7, giugno 1976) e ne farà

aperto elogio; «[Le programme anarchiste des GAF] me semble

neuf, equilibré et par conséquence fort different

de la prose renâchée que nous trouvons en general

dans la presse anarchiste» (lettera di Mercier a Bertolo

del 28.4.76, Fondi Mercier, cit.). Per inciso, Mercier non condivideva

l'enfasi posta dai GAF, nella teoria e nella pratica, sul «gruppo

d'affinità», nucleo organizzativo che critica in

Sur les groupes d'affinité («Interrogations»,

n.13, 1978).

- Si veda ad esempio un lungo articolo, a firma Ridel, pubblicato

a puntate con il titolo Al di là del capitalismo

sui nn. 23, 24, 25 e 26 del 1941 de «L'Adunata dei Refrattari»

di New York. Quella dei «nuovi padroni», di una

classe dominante diversa dalla borghesia (manager, burocrati,

tecnocrati...) e da un sistema di dominio, diverso dal capitalismo,

fondato sulla funzione e non sulla proprietà (capitalismo

burocratico, collettivismo burocratico, tecnocrazia...), era

una tematica al centro di una vivace discussione, alla fine

degli anni Trenta e nei primi anni Quaranta, nella sinistra

rivoluzionaria non-stalinista, specialmente ai margini del trotzkismo.

E Mercier con grande tempestività la portò nel

movimento anarchico, che peraltro non ne approfittò molto;

tant'è che all'inizio degli anni Sessanta un gruppo di

giovani anarchici (di cui facevo parte) dovette «reinventarsi»

il problema, non trovandone traccia nella cultura anarchica

a loro contemporanea.

- Autopsie de Peron (1974) e La révolution

par l'Etat (1978; trad. it. La rivoluzione di Stato,

Antistato, Milano, 1979).

- L'anarchosyndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire

(1978; trad. it. Azione diretta e autogestione operaia,

Antistato, Milano, 1979).

- L'idea nasce nel 1975 come progetto di seminario di studi

ristretto (si vedano lettere di Mercier a Bertolo del 4.4.75

e del 8.4.75, Fondi Mercier, cit.), si trascina stancamente

nel 1976 e fino a metà del 1977 (accenno in varie lettere

tra Mercier e Bertolo, (Fondi Mercier, cit.) e poi diventa finalmente

operativa come progetto di grande convegno internazionale di

studi. Il convegno che si terrà a Venezia dal 25 al 27

marzo 1978, con 24 relazioni e davanti a un pubblico variabile

fra le trecento e le cinquecento persone. Mercier aveva inviato

la sua relazione già a fine maggio 1977 (Convergenze

e peculiarità latino-americane, in AA.VV., I nuovi

padroni, Antistato, Milano, 1978).

- Uscita postuma con il titolo La pratica dell'utopia,

cinque saggi sull'anarchismo, Antistato, Milano, 1978.

- A questo scopo, oltre a una forsennata corrispondenza, tra

il 1974 e il 1977 fa numerosi viaggi. Al di là di quelli

connessi con le annuali riunioni redazionali internazionali

e a brevi puntate a Milano, Torino, Ginevra, Amsterdam, nel

1976 fa una lunga trasferta in Spagna e Portogallo e nel febbraio

1977 gira l'America latina.

- Elements pour un dossier chilien (n. 3, 1975); La

variante militaire de la nouvelle classe (n. 5, 1975); Les

Eglises latino-americaines et le Siècle (n. 8, 1976);

Hors-jeu international et jeu internationaliste (n. 11,

1977); Sur les groupes d'affinité (n. 13, 1978);

Les nouveaux mâitres: confluences et particularités

latino-americaines (n. 14, 1978).

- La sua energia sembra inesauribile. Un aneddoto: il 28 giugno

1975 (lettera da Mercier a Bertolo) propone, per la riunione

internazionale che si terrà a Ginevra il 4 e 5 ottobre,

tre sessioni al giorno di lavoro – mattina, pomeriggio

e sera – proposta, beninteso, da noi prontamente rintuzzata

e ridimensionata... a misura umana!

- Duemila copie distribuite tra abbonamenti (quattrocento),

distribuzione commerciale e militante: Italia e Francia i due

«mercati» principali, con oltre la metà delle

copie, ma presenza più o meno consistente in una quarantina

di Paesi, in quattro continenti.

Bibliografia

di Louis Mercier

Vega

Opere:

Affinitietsgroepen, prefazione di Jaap van der

Laan, Spreeuw, Utrecht, 1983, 28 pp.

Les anarchistes face à la technocratie (firmato

Santiago Parane), Ed. du Libertaire, Parigi, 1950, 29

pp..

L'anarchosyndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire

(con un testo di Victor Griffuelhes), Spartacus, Parigi,

1978, 100 pp. (trad. it.: Azione diretta e autogestione

operaia, Antistato, Milano, 1979, 143 pp.

Autopsie de Péron, Duculot, Liegi, 1974.

Bilancio della guerriglia in America latina, «Annali»,

Fondazione Einaudi, Torino, 1970, pp. 481-494.

La Chevauchée anonyme, prefazione di Marianne

Enckell, Noir, Ginevra, 1978. 125 pp. ill.

Confluences et particularités latino-américaines,

in Les nouveaux patrons: onze études sur la

technobureaucratie, Noir, Ginevra, 1979, pp. 151-171

(trad. it.: in I nuovi padroni, atti del Convegno internazionale

di studi su «I nuovi padroni», Antistato,

Milano, 1979).

Cuba : révolution et contre-révolution

: rémoignages, textes officiels et documents,

Parigi, 1962.

L'increvable anarchisme,UGE, Parigi, 1970 (trad.

it. rivista e corretta: La pratica dell'utopia: cinque

saggi sull'anarchismo, prefazione di Amedeo Bertolo,

Antistato, Milano, 1978, 187 pp.

Mécanismes du pouvoir en Amérique latine,

Belfond, Parigi, 1967, 208 pp.

Pourquoi et comment se bat la Hongrie ouvrière,

Union des syndicalistes, Parigi,1957.

Présence du syndicalisme libertaire, prefazione

di Roger Hagnauer, Union des syndicalistes, Commission

internationale de liaison ouvrière, Parigi, s.d.

(trad. it.: Presenza dell'anarcosindacalismo, Amici

dell'AIT, s.l., 1976, 53 pp.).

La révolution par l'État: une nouvelle

classe dirigeante en Amérique latine, prefazione

di Miguel Abensour, Payot, Parigi, 1978 (trad. it.: La

rivoluzione di stato, Antistato, Milano, 1981, 206

pp.).

Société et contre-société

chez les anarchistes et les anti-autoritaires (a cura

di L.M.V.), CIRA, Losanna, e Éditions Adversaires,

Ginevra, 1974.

Technique du contre-État: les guérillas

en Amérique du Sud, Belfond, Parigi,1968.

Riviste cui ha collaborato:

A rivista anarchica, Milano

L'Adunata dei refrattari, New York

Alliance ouvrière, Grenoble

Aportes, Parigi

Arbetaren, Stoccolma

Buiten de Perken, Olanda

CILO, Francia

Contacts littéraires et sociaux, Parigi

L'Espagne antifasciste, Parigi

L'Espagne nouvelle, Parigi

Études anarchistes, Parigi

Freedom, Londra

Interrogations, Parigi (poi Torino)

Le Libertaire, Parigi

Mundo nuevo, Parigi

New Politics, New York

Plus loin, Parigi

Preuves, Parigi

Reconstruir, Buenos Aires

Resistance, New York

Le Réveil syndicaliste, Liegi

Le Réveil syndicaliste, Parigi

Révision, Parigi

La révolution prolétarienne, Parigi

Témoins, Zurigo

Voce libertaria, New York

Volontà, Genova

War Commentary for Anarchism, Londra

Pseudonimi identificati:

Courami/Couramy, Damaschki, Hersay/R. C., L'Itinérant/L'itinerante,

Liégeois, Luis Mercier Vega, Pierre Paillard, Santiago

Parane, Charles Ridel. |

L'amaro orgoglio della lucidità senza illusioni

di Marianne Enckell

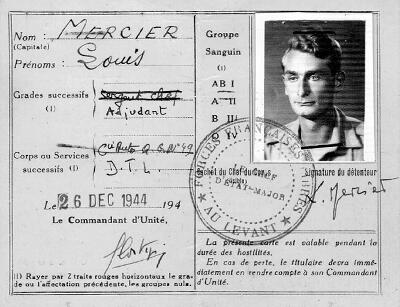

L'esistenza di Louis Mercier Vega comincia a Santiago del Cile

il primo ottobre del 1940, con l'acquisizione di una carta di

identità cilena. Ma è nato Charles Cortvrint a

Bruxelles, ventisei anni prima. I suoi articoli sulla stampa

anarchica sono firmati dapprima con lo pseudonimo di Courami,

poi come Charles Ridel, Damashki, Santiago Parane, L'Itinérant

e qualche altro nome di fantasia. Nel suo breve romanzo autobiografico

La Chevauchée anonyme si rappresenta insieme come

Parrain e come Danton: «Sono io stesso una federazione

di pseudonimi», amava dire di sé, con vezzo da

vecchio internazionalista.

È forse il cosmopolitismo che l'attira, ancora molto

giovane, a un meeting del Comitato internazionale di difesa

anarchica a Bruxelles? Hem Day, Ernestan, Nicolas Lazarévitch

vi tengono interventi in difesa di Francesco Ghezzi, antifascista

italiano scomparso nelle galere sovietiche. Parigi lo attira

presto, come un Varlin più che come un Rastignac. Con

il nome di Ridel vi si guadagna il pane come manovale ai mercati,

operaio pellettiere, venditore ambulante, sguattero (o meglio

«vaissellier à la petite argenterie»), correttore

di bozze, e qui fa sua la convinzione operaia per cui, in mancanza

di meglio, il sindacato è la più idonea espressione

di classe esistente. In seno alla Union Anarchiste, dove si

trovano all'epoca riunite tutte le tendenze libertarie francesi,

sotto il «cappello» ecumenico della «sintesi»

di Sébastien Faure, Ridel e i suoi amici delle Jeunesses

– il metallurgico Guyard, il carbonaio Carpentier, l'ambulante

Ringeas, l'aggiustatore metallico Faucier, lo scaricatore alle

Halles Patat – costituiscono una frazione comunista libertaria

che organizza gruppi di fabbrica e, non soddisfatto di dichiarazioni

antifasciste puramente verbali, propongono un programma economico

e politico alternativo al Fronte popolare.

Nel maggio del 1936 è presente al Congresso di Saragozza

della CNT spagnola. Quando il 19 luglio scoppia la rivoluzione,

aspetta appena che gli venga pagata la «quindicina»

di salario per partire. Assieme a Carpentier fonda il Gruppo

internazionale della colonna Durruti, «proscritti d'Italia

e sfruttati dall'imperialismo francese... la legione dei senza-patria

che sono venuti a battersi nella penisola per l'ordine operaio

e rivoluzionario». Ma quando le milizie vengono subordinate

al comando militare, quando gli anarchici entrano nel governo,

torna in Francia per sostenere, con un giro di conferenze, la

causa della Spagna rivoluzionaria. «Possiamo dire in tutta

coscienza, a nome di coloro che cadranno come miliziani della

rivoluzione sociale: 'Non è per quello che sono morti',

e possiamo impedire che i buffoni della rivoluzione sociale

depredino i loro cadaveri», dice nel maggio 1938 l'editoriale

di «Révision», piccola rivista dal titolo

provocatorio fondata da Ridel, Maria Luisa Berneri, Lucien Feuillade,

Jean Rabaut e qualche altro.

Nello stesso periodo il gruppo del «Réveil Syndicaliste»,

costituito da ex militanti delle Jeunesses anarchistes, si va

radicando nelle fabbriche. Ridel vive un po' del suo lavoro

di correttore di bozze e un po' di attività meno confessabili.

Quando scoppia la guerra non è neppure pensabile che

si lasci intruppare: «C'è ancora un amaro orgoglio

di disperata lucidità, in un mondo che corre verso l'abisso

cantando assurdi ritornelli». E poiché l'esercito

belga e la polizia francese lo aspettano al varco, parte per

un viaggio che sarà determinante per la sua vita futura.

In La Chevauchée anonyme (scritto sostanzialmente

autobiografico, pur se in forma di romanzo) racconterà,

molti anni dopo, l'esodo di un gruppo di anarchici impregnati

del ricordo delle lotte recenti in Belgio, Francia e Spagna.

Arrivati, loro malgrado, a Buenos Aires, si mettono in contatto

con il movimento anarchico locale e nel contempo cercano di

mantenere ogni legame possibile con i compagni rimasti in Europa.

Nel 1940, secondo la finzione narrativa, le strade dei due personaggi

– Danton e Parrain, i due doppi di Ridel – divergono:

il primo, che pure odia l'esercito, si arruola nelle Forces

libres francesi, nella speranza di tornare nel vecchio continente

e di ricostruirvi una rete di compagni. L'altro va in Cile:

il suo Paese, le sue radici. Ecco l'internazionalismo: tutta

la Terra per sé, a patto di avere delle solide radici.

Le Forces libres riportano Charles Ridel, divenuto nel frattempo

Luis Mercier Vega di fresca «anagrafe» e cileno

di fresca «nazionalità», a Durban, a Brazzaville

(nell'allora Congo francese) e poi in Libano, dove resta tre

anni, dapprima nei servizi d'ordinanza, e poi alla radio. Cumula

incarichi per mettere da parte soldi, impara il giornalismo,

cerca di mettere in piedi un gruppo, anche a costo di farsi

notare un po' come sovversivo. Ma ristabilire i contatti con

i compagni in Francia, Italia, Inghilterra è pressocché

impossibile: riesce a fare arrivare a Londra un solo articolo,

pubblicato su «War Commentary».

Mercier rientra, nel dicembre 1945, in Francia, dove i compagni,

sopravvissuti alla guerra, ai campi di concentramento o agli

espedienti per riuscire a cavarsela, vanno a poco a poco ritrovandosi.

Si stabilisce a Grenoble, dove si sposa e diventa giornalista

del «Dauphiné libéré». Ogni

mese manda una «lettera dalla Francia» ai giornali

anarchici di tutto il mondo: «Volontà» a

Genova, «Umanità nova» a Roma, «Freedom»

a Londra, «L'Adunata dei refrattari» a New York.

E collabora al «Libertaire» e alla «Révolution

prolétarienne» di Parigi. Lancia anche, in loco,

un giornale sindacalista, «L'alliance ouvrière»,

assieme ad alcuni militanti di Force ouvrière.

Ben presto la sua lucidità analitica e le sue capacità

organizzative lo fanno conoscere in ambiti più vasti

e viene assunto nella Segreteria del Congresso per la libertà

della cultura, un'organizzazione creata dall'American Federation

of Labor e da varie fondazioni nord-americane che così

definiva i suoi obiettivi: «difesa della libertà

della cultura, affermazione permanente dei valori della nostra

civiltà, lotta contro le dottrine totalitarie, istituzione

e sviluppo di un'organizzazione mondiale che riunisca gli intellettuali

in una cooperazione costruttiva su un programma antitotalitario».

Il Congresso è stato violentemente criticato come «macchina

da guerra» anticomunista e filo-americana. Ricordiamoci,

tuttavia, che tra i suoi fondatori ci sono personaggi come Arthur

Koestler, Ignazio Silone, Denis de Rougemont, François

Bondy, certo insospettabili di essere stati fantocci della CIA.

Può essere che nella Segreteria vi fossero uomini dei

servizi segreti, ma quelli che la facevano funzionare erano

il poeta polacco Costantin Jelenski, i militanti del POUM Julian

Gorkin e Ignacio Iglesias... e l'anarchico Mercier. Quest'ultimo

è segretario di redazione della rivista «Preuves»

e ben presto responsabile della sezione latinoamericana del

Congresso.

|

|

| Due volumi di Louis Mercier Vega pubblicati da Edizioni Antistato |

Il programma di una vita

Nel frattempo non lascia l'attività sindacalista. Partecipa

alla creazione, nella regione parigina, di una Unione dei sindacalisti,

che cerca di raggruppare militanti di diverse centrali sindacali

e di diversi ambienti. Nell'ottobre del 1956 scoppia la rivoluzione

ungherese: Mercier lavora giorno e notte a leggere, compulsare,

cercare di capire per pubblicare uno dei primissimi opuscoli

su quei fatti. Assieme a Helmut Rüdiger (un anarcosindacalista

tedesco rifugiatosi in Svezia e redattore di «Arbetaren»,

il quotidiano del sindacato libertario SAC) e ad Albert De Jong,

anarcosindacalista olandese, mette in piedi la Commission internationale

de liaison ouvrière (CILO), che pubblicherà un

bollettino in varie lingue dal 1958 al 1965.

Tra il 1962 e il 1965 è in missione in quasi tutti i

Paesi dell'America latina per installarvi delle «antenne»

dell'Istituto latinoamericano di relazioni internazionali: centri

di ricerca, gallerie d'arte, case editrici. Vi collaborano diversi

compagni esiliati come Benito Milla in Venezuela, André

Germain e Marcel Spielman in Cile, Fidel Miro in Messico, scelti

non per favoritismo o nepotismo, ma per la loro capacità

di lavoro e d'analisi. Mercier respinge senza pietà quelli

che tentano di servirsi opportunisticamente dell'Istituto o

del Congresso per fare carriera.

Le sue tesi, del resto, non sono fatte per piacere ai carrieristi:

ascesa di una nuova classe dirigente in tutti i Paesi della

regione, una classe di «fuoriusciti» dalla borghesia,

dall'esercito o dall'università – indifferentemente

di destra o di sinistra quanto a ideologia – il cui potere

è fondato sulla funzione e non più sulla proprietà.

Il concetto di tecnoburocrazia, che aveva già abbozzato

nell'immediato dopo-guerra, è uno degli elementi di base

dell'ultima rivista da lui avviata nel 1974: «Interrogations».

Alla fine degli anni '60 vengono denunciati cospicui finanziamenti

dei servizi americani, tramite fondazioni di copertura, al Congresso

per la libertà della cultura e delle sue istituzioni.

«Come tutti gli antistalinisti di sinistra, le rivelazioni

sulla partecipazione della CIA al Congresso l'avevano lasciato

impietrito», scrive Grémion, ma «Mercier

[...] era capace di incassare tutti i colpi che gli venivano

inferti in una situazione particolarmente difficile».

Nel 1972, per non svendere nulla, perde tutto: l'Istituto, la

rivista «Aportes» e il suo posto di lavoro.

Per tutto questo periodo è stato fedele ai suoi impegni

ma in modo defilato. Dopo la sua partenza per l'America latina

nel 1962, partecipa solo al bollettino della CILO e a «Révolution

prolétarienne»; al suo ritorno in Francia cessa

quasi del tutto le collaborazioni. Nel 1970 esce il suo L'increvable

anarchisme ed è una vera e propria scoperta per la

generazione del '68: quale comprensione, dall'interno,

del movimento anarchico, quale franchezza di parole, quale massa

di conoscenze e di esperienze! Questo smilzo libro dirompente

suscita nuove collaborazioni e profonde amicizie; ma risveglia

anche, ahimè, vecchi rancori e indegne calunnie in seno

al movimento anarchico.

Quando Mercier fonda la rivista quadrilingue (francese, inglese,

spagnolo, italiano) «Interrogations», è logorato

da queste campagne infami, dalla perdita del suo lavoro –

suo principale strumento di conoscenza – e dalla morte

prematura della sua compagna. Sa che è il suo ultimo

round. Ma non ha perso il fuoco che gli faceva criticare a venticinque

anni, tra la sconfitta della rivoluzione spagnola e la débâcle

delle democrazie di fronte alla guerra, «l'esecrabile

abitudine che hanno preso la maggior parte dei rivoluzionari

– sotto l'influenza dei lacrimosi democratici e dei reazionari

– di non riflettere sui fatti se non con passivo sentimentalismo

[...]. Vivere le lotte sociali rispondendo ogni giorno ai problemi

quotidiani, combattere con la certezza che ogni colpo inferto

si ripercuote anche su chi colpisce, costruire la propria teoria

tenendo ben saldi i piedi per terra e non negando la realtà

per idolatria dei princìpi, questo è il programma

che ogni militante può applicare».

E questo è il programma che Mercier s'è dato per

tutta la sua vita. Non gli resta che assicurarsi il ricambio,

mettere in marcia la rivista e i suoi interrogativi. Il 20 novembre

1977 Louis Mercier, alias Charles Ridel, alias Santiago Parane,

metteva fine ai suoi giorni. La Chevauchée anonyme, l'ultima

riproposizione dei suoi scritti sull'anarcosindacalismo e sull'America

latina e diverse traduzioni sono apparse postume.

Marianne Enckell

traduzione di Amedeo Bertolo

L'articolo pubblicato è apparso per la prima volta

in italiano nel Bollettino dell'Archivio Pinelli, n.9,

1999.

|