Sobrietà

nell'abbondanza

Il

libro di Pierre Rabhi La sobrietà felice (Add

Editore, Torino, 2013, p. 192, € 15,00) ben si sposa con

quello di Maurizio Pallante, Monasteri del terzo millennio,

recensito lo scorso numero. Addirittura direi che i due si completano

a vicenda avendo entrambi a cuore il comune denominatore di

favorire tutte quelle azioni che aiutino la comprensione della

necessità impellente di smetterla di “crescere”,

ma fondare nuovi paradigmi di pensiero che colleghino passato

e futuro creando nel presente una vita sostenibile per tutti. Il

libro di Pierre Rabhi La sobrietà felice (Add

Editore, Torino, 2013, p. 192, € 15,00) ben si sposa con

quello di Maurizio Pallante, Monasteri del terzo millennio,

recensito lo scorso numero. Addirittura direi che i due si completano

a vicenda avendo entrambi a cuore il comune denominatore di

favorire tutte quelle azioni che aiutino la comprensione della

necessità impellente di smetterla di “crescere”,

ma fondare nuovi paradigmi di pensiero che colleghino passato

e futuro creando nel presente una vita sostenibile per tutti.

Pierre Rabhi è di origini algerine e vive in Francia,

nella zona dell'Ardèche, facendo l'agricoltore, da quando

aveva poco più di vent'anni. Da allora insieme a sua

moglie e alla sua famiglia ha pian piano trasformato un luogo

spoglio e austero, come dice lui stesso, in una modesta oasi,

in un piccolo regno di pazienza che offre loro da vivere e dove

hanno costruito la loro vita legata a quella della natura. È

risaputo che il “miracolo economico” che ha avvantaggiato

- e chissà se continua ad avvantaggiare - solo un quinto

dell'umanità, è potuto avvenire perché

i Paesi del Sud hanno fornito materie prime e manodopera a buon

mercato. Oggi i risultati di questo squilibrio planetario sono

divenuti macroscopici, così «non avendo costruito

il mondo con umanità, si è costretti a fare azioni

umanitarie». Per cercare di limitare proprio questo tipo

di interventi, fra le molte sue attività, Rabhi insegna

tecniche d'agro-ecologia in parecchi Paesi del Sahel (Burkina

Faso, Niger, Mali) e anche nel Maghreb, in modo tale che i contadini

poveri possano fertilizzare una terra difficile senza dover

ricorrere ai concimi chimici per i quali, oltretutto, dovrebbero

indebitarsi.

Nel pensiero di questo “poeta della terra” c'è

l'idea che l'unica cosa veramente utile da fare sia cambiare

l'essere umano, cominciando con l'insegnargli, fin dalla più

tenera età, a essere solidale con il suo prossimo e non

entrare nel circolo vizioso della competizione. Come molti,

anche lui è convinto che l'azione politica sia ovunque,

in ogni atto della vita quotidiana e nel comportamento di ogni

consumatore. Anche coltivare il proprio giardino è un

atto politico, un atto di resistenza che ci riporta al senso

dell'umano. Sull'onda di questi pensieri, dalla sua esperienza

personale e dagli incontri intessuti con altre persone sono

nate diverse e interessanti esperienze collettive di cui si

può avere notizia sul web (vedi: www.lesamanins.com

– www.colibris-lemouvement.org

– www.la-ferme-des-enfants.com

– www.oasisentouslieux.org).

Ma torniamo al libro e all'idea di sobrietà felice. Per

essere chiaro e far comprendere a fondo l'idea di vita sottesa

a queste due parole Rabhi si avvale di racconti e metafore,

confronta antichità e modernità, cercando di non

mitizzare, tantomeno demonizzare, nessuna delle due. Racconta,

e per farlo parte dalla sua storia e da quelle altrui. Non è

un teorico ma un uomo legato alla terra e il suo parlare ha

la stessa risonanza delle fiabe, un linguaggio semplice ma,

proprio per questo, estremamente efficace. Partendo dall'odierna

contingenza chiarisce e rende evidente ciò di cui da

sempre abbiamo bisogno, ciò che è importante perché

costruisce fondamenta nell'animo in subbuglio.

Mi spiego meglio e, come esempio, riporto alcune righe da un

articolo comparso su Il manifesto (del 14/5/14, a proposito

del libro di Hessel Esigete! Un disarmo nucleare): «Il

budget del nucleare militare nel mondo per i prossimi dieci

anni è previsto in mille miliardi di euro. Una cifra

che non include il grande comparto di spesa che finanzia l'intersezione

fra nucleare militare e civile...». Proseguo, citando

dal libro di Rabhi: «Ogni sperpero è proibito dalla

morale sacra in quanto offesa alla natura e ai principi che

la animano [...]Questa sobrietà nell'abbondanza è

una lezione di nobiltà. Pensiamo al magnifico discorso

che il capo indiano Seattle ha indirizzato al presidente degli

Stati Uniti, il quale gli proponeva di acquistare il territorio

del suo popolo [...]: “Io sono un selvaggio e non conosco

altro modo di vivere. Ho visto un migliaio di bisonti marcire

nella prateria, abbandonati dall'uomo bianco che li aveva abbattuti

sparando da un treno di passaggio”».

Trovo questa immagine emblematica di tutto ciò che ci

ha portato alla condizione in cui siamo, e siamo ancora lì,

soltanto con strumenti molto più pericolosi dei fucili

(vedi il nucleare di cui sopra). L'inutile sterminio della vita

(inquinamento del suolo e dei mari, sfruttamento delle risorse

fossili, deforestazione, guerre su guerre e poi, come ciliegina

sulla torta, il nucleare, civile e militare) sembra non aver

fine. Una parte potente dell'umanità è assolutamente

folle e la nostra specie, insieme a tante altre, è a

rischio d'estinzione.

È una lotta impari e tanto vale arrendersi, verrebbe

da dire. Invece sono proprio figure come quella di Pierre Rabhi

– e molte altre affini, anche in ambiti diversi, magari

poco conosciute, ma che esistono e lavorano – che ci sostengono

nello sforzo di opposizione. Sono loro a costituire lo zoccolo

duro che rema al contrario, che alla distruzione oppone costruzione

di realtà vitali e pensiero intelligente, che permette

all'umanità intera di non precipitare completamente nel

baratro. Esempi di persone normali che hanno iniziato ad agire

partendo dalla propria vita, scegliendo di non rinunciare alla

propria libertà in cambio di denaro, inventori di strategie

della sopravvivenza.

«La sobrietà felice non può ridursi ad un'attitudine

individuale, ripiegata su se stessa. Partendo da uno stile di

vita personale, siamo tassativamente invitati a lavorare per

la sobrietà nel mondo. Passare dalla logica del profitto

senza limiti a quella della vita è una questione di cambiare

paradigma, come dicono gli scienziati. [...] Rifondare il futuro

sulla logica della vita implica innanzitutto rinunciare ai miti

fondatori della modernità, incompatibili con tale proposito.

[...] Cambiare paradigma significa, secondo le nostre aspirazioni,

mettere l'uomo e la natura al centro delle nostre preoccupazioni

e mettere tutti i mezzi di cui disponiamo al loro servizio.

[...]”Solo dopo che l'ultimo albero sarà stato

tagliato, che l'ultimo fiume sarà stato avvelenato, che

l'ultimo pesce sarà stato catturato, solo allora scoprirete

che il denaro non si mangia”. Questa profezia è

pura intelligenza, quella delle popolazioni autoctone, primitive,

tradizionali, poco importano gli aggettivi».

Sarebbe utile che ognuno di noi invece che vivere “come

sempre” facesse della propria quotidianità il campo

di sperimentazione, sarebbe utile ricavare le teorie dal confronto

delle pratiche, sono molti quelli che ci stanno provando e anche

su queste pagine sono comparse diverse testimonianze in tal

senso, ma ciò che un libro come questo sollecita è

l'estensione a macchia d'olio, qualcosa che abbia la forza di

allargarsi e allargarsi. La forza dei piccoli che fanno la loro

parte.

Silvia Papi

Rudolf

Rocker,

ovvero l'importanza della cultura per la liberazione

David

Bernardini, l'autore del libro Contro le ombre della notte.

Storia e pensiero dell'anarchico tedesco Rudolf Rocker (Zero

in condotta, Milano, 2014, pp. 148, € 12,00) che scrive

di aver incontrato Rocker per caso, ha colmato una lacuna nel

panorama storiografico italiano relativo al rivoluzionario tedesco,

che fu protagonista delle principali vicende dell'800 e della

prima metà del 900. Trattare di Rocker vuol dire trattare

di un vasto periodo storico, che si snoda dalla presenza di

Bismark in Germania, all'avvento del secondo dopoguerra. Il

libro di Bernardini è prevalentemente rivolto agli aspetti

biografici del pensatore e militante, ma non esclude la descrizione

del più maturo pensiero di Rocker, quale emerge dall'opera

maggiore Nazionalismo e Cultura. David

Bernardini, l'autore del libro Contro le ombre della notte.

Storia e pensiero dell'anarchico tedesco Rudolf Rocker (Zero

in condotta, Milano, 2014, pp. 148, € 12,00) che scrive

di aver incontrato Rocker per caso, ha colmato una lacuna nel

panorama storiografico italiano relativo al rivoluzionario tedesco,

che fu protagonista delle principali vicende dell'800 e della

prima metà del 900. Trattare di Rocker vuol dire trattare

di un vasto periodo storico, che si snoda dalla presenza di

Bismark in Germania, all'avvento del secondo dopoguerra. Il

libro di Bernardini è prevalentemente rivolto agli aspetti

biografici del pensatore e militante, ma non esclude la descrizione

del più maturo pensiero di Rocker, quale emerge dall'opera

maggiore Nazionalismo e Cultura.

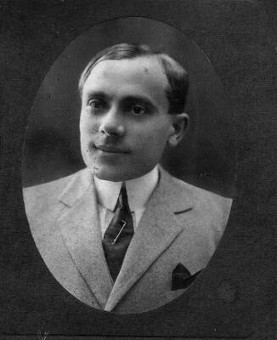

La biografia di Rocker consente al lettore di comprendere come,

in Rocker, si sia sviluppato il concetto, profondamente caratterizzante

la sua teoria dell'anarchismo, della cultura, intesa come valore,

che ha una funzione emancipatrice, antitetica al potere. Il

libro individua le basi della formazione di Rocker nella Germania

bismarckiana, percorsa dalla prime scissioni a sinistra di gruppi

consistenti di giovani socialdemocratici, mentre nella clandestinità

sono diffuse le letture degli scritti di Bakunin, che suscitano

entusiasmi nell'ambiente politico nel quale Rocker muove i suoi

primi passi. A 19 anni Rocker, per le sue idee politiche, è

costretto ad emigrare prima a Parigi, nel periodo tempestoso

della propaganda del fatto e successivamente a Londra, dove

vive e milita, diventando il portavoce dei lavoratori ebrei,

avendo studiato l'yiddish a Parigi e votandosi alla loro causa.

Massimo Ortalli nel libro Ritratti in piedi, dialoghi tra

storia e letteratura, Imola, 2013, in Un giovedì

da anarchici. Attorno all'uomo che fu Giovedi di Gilbert

Keith Chesterton (1908 pag 434), scrive che nei primi anni del

900 “a Londra vivevano ed operavano personaggi quali ad

es. Kropotkin, Malatesta, Rocker, Malato, Tcherkesow, Shapiro,

Tarrida del Marmol”, ... ossia a dire gli esponenti più

noti dell'anarchismo internazionale.

Max Nettlau in Histoire de l'anarchie Paris (p. 235)

scrive che negli ultimi anni dell'800 “uno dei movimenti

anarchici europei fra i più intensi e diffusi fu quello

degli ebrei dell'antica Russia e della Galizia austriaca, che

parlavano l'yiddish, cioè un tedesco mischiato a numerose

parole ebree e slave. Gli emigrati ebrei hanno creato dei forti

movimenti operai, soprattutto a Londra e negli Stati Uniti;

socialisti dal 1885 circa, in gran parte anarchici dal 1890,

provvisti di giornali di lunga durata, di opuscoli, di traduzioni.

La Rivista Germinal fu redatta da Rudof Rocker che, attirato

da questo movimento, seppe dominare la lingua parlata e scritta”.

Sono anni fondamentali nella formazione di Rocker, inserito

nel mondo cosmopolita della immigrazione, bruscamente interrotti

dallo scoppio della I guerra mondiale. L'ondata di sciovinismo,

che si abbatte su tutti quei cittadini che, anche naturalizzati

inglesi da generazioni, provengono dai Paesi belligeranti con

l'Inghilterra, e la Germania è fra questi, non risparmia

Rocker e la sua famiglia, dividendola per la durata della guerra

e imprigionando Rocker, con i suoi connazionali, nei campi di

concentramento allestiti dal governo inglese per i nemici interni.

La cura dettagliata con la quale Bernardini descrive il periodo

londinese, le traversie che seguono all'internamento e la successiva

esperienza, una volta rientrato Rocker in Germania nel primo

dopoguerra, del sorgere e dell'avvento del nazismo mette in

grado il lettore di capire perché Rocker attribuirà,

nella sua opera maggiore, prioritaria importanza alla cultura

per l'emancipazione degli individui e dei popoli.

Cultura della libertà, intesa come strumento forgiato

per opporsi al fanatismo ideologico, dalle caratteristiche populiste,

promosso dal potere, che Rocker riscontrerà di nuovo

operativo sia nella marcia di conquista del nazismo in Germania

che nel suo suggello elettorale. Alla opposizione in linea di

principio, se non all'ostilità di Rocker nei riguardi

della democrazia, e nello specifico delle democrazie occidentali,

impotenti per anni di fronte al sorgere del fascismo e del nazismo,

fa riscontro un vero entusiasmo per il classico pensiero liberale,

del quale Rocker ha illustrato la variante nord-americana nel

libro I pionieri della libertà.

Con la precisazione però che, come scrive Cesare Zaccaria,

nella introduzione al primo volume di Nazionalismo e Cultura

nell'edizione del 1960, “È ovvio che quando Rocker

parla di “liberalismo” come di un movimento che

si separa dalla democrazia e che solo fino ad un certo punto

trova sede nei movimenti socialisti, egli ha in mente i liberali

delle società anglosassoni, non certo i conservatori

nostrani che per noi si mascherano con tale nome”.

L'autore ci mostra come, arrivato dopo il periodo inglese nella

Germania della rivoluzione dei consigli, sorta nel vuoto di

potere seguito alla sconfitta bellica, Rocker contribuisce,

nel congresso tenuto tra il 27 e 30 dicembre 1919 a Berlino,

dalla Libera Unione dei Sindacati tedeschi, all'importante dichiarazione

dei Principi dell'anarcosindacalismo, che si richiama esplicitamente

ai postulati di Saint-Imier. Rocker resta attivissimo durante

la Repubblica di Weimar, battendosi contro il bolscevismo e

le sue persecuzioni antianarchiche e contro il sorgente nazismo,

finchè in circostanze drammatiche, appena insediatosi

Hitler, riesce a sfuggire al nazismo e giungere negli Stati

Uniti, con la compagna ed i figli.

La biografia di Rocker, come scritta dall'autore, non trascura

la personalità di Milly e non la appiattisce nella funzione

di compagna devota, ma la descrive nelle sue relazioni con il

compagno e con il movimento nord-americano ed internazionale,

nonché nella sua autentica personalità e nella

sua tenacia nelle idee condivise con il compagno.

Il rifugio americano è l'ultima tappa dell'esistenza

di Rocker. Con la sua morte il 10/9/1958 non termina la vita

delle sue idee, racchiuse soprattutto nella sua opera maggiore,

che è stata tradotta nella maggior parte delle lingue

del mondo. Senza doversi chiedere ancora se l'anarchismo di

Rocker sia di derivazione liberale o bakuninista, perché

in effetti deriva da ambedue le fonti, è da sottolineare

il suo messaggio universale di condivisione delle sorti dei

più oppressi, come Rocker testimoniò con tutta

la sua vita. Nelle sue memorie Rocker ricorda “gli anarchici

di origine tedesca e francese dei quartieri occidentali di Londra”

che, durante la prima guerra mondiale allestiscono le cucine

economiche “per aiutarsi e soccorrersi vicendevolmente,

mentre nel continente migliaia di proletari, eseguendo gli ordini

dei loro governi, cercavano di togliersi l'un l'altro la luce

della vita” (p. 65, Contro le ombre della notte).

La capacità di pensare per vasti orizzonti, che Rocker

ebbe in sommo grado, pur essendo allo stesso tempo ben radicato

nelle lotte quotidiane di base, a Londra come in Germania, a

Parigi come negli Stati Uniti, venne colta con acutezza e lungimiranza

da Aurelio Chessa nella sua introduzione al libro di Rocker

“Artisti e Ribelli Scritti letterari e sociali”.

Aurelio Chessa, che pubblicò questo libro nel 1996 scrisse,

fra l'altro che; “la lettura di questo testo offre l'occasione

di conoscere alcune delle caratteristiche fondamentali e originarie

dell'anarchismo internazionale a cavallo tra 800 e 900. In particolare

gli scritti di Rocker rappresentano una critica stringente e

puntuale delle correnti socialdemocratiche e autoritarie presenti

nel movimento operaio. Esse, in un periodo storico come quello

attuale, in cui un imperante conformismo tende a distruggere

ogni sana aspirazione all'uguaglianza e alla libertà,

possono rappresentare un importante riferimento ideale per le

giovani generazioni”.

Enrico Calandri

Una

storia mondiale

dell'anarchia

Quasi trecento pagine per raccontare e documentare un'appassionante

e coinvolgente storia mondiale dell'anarchia. Lo fa Gaetano

Manfredonia in un libro fresco di stampa (Histoire mondiale

de l'anarchie, Arte Editions/ Editions Textuel, Parigi,

2014, pp. 288, € 45,00). In un'elegante veste tipografica

il volume, con centinaia di foto e immagini di grande qualità

a colori e in bianco e nero, ripercorre la storia dell'anarchia

dalle origini ai giorni nostri.

Dal 1789, l'anno della rivoluzione francese che l'autore considera

la maggiore rottura rivoluzionaria nella storia contemporanea

e un ponte tra le idee e la pratica anarchica, fino alla caduta

del muro di Berlino, Manfredonia ci offre - con una straordinaria

e intelligente capacità di sintesi - l'essenziale dei

valori, delle idee e delle lotte degli anarchici. Dall'Italia

alla Francia, dalla Spagna alla Russia, dall'Argentina gli Stati

Uniti, dall'Egitto a Israele, dalla Cina al Giappone nel volume

si trova per la prima volta insieme la storia mondiale degli

anarchici e dell'anarchia, attraverso storie e vicende di uomini

e di donne, attraverso le copertine dei libri e le prime pagine

dei giornali in ogni lingua, compreso un periodico anarchico

in lingua yiddis, Arbeter fraynt, pubblicato a Londra

dal 1885 al 1914. Una storia di passione e di partecipazione

disinteressata, che si intreccia con persecuzioni e sacrifici,

che non ha eguali nelle altre storie del pensiero politico,

in quanto l'anarchico, in qualunque latitudine e longitudine,

non ha mai lottato per conquistare un qualsiasi potere o per

interessi personali, ma esclusivamente per la libertà

di tutta l'umanità.

|

| Gaetano Manfredonia |

La qualità e la varietà dell'iconografia conferisce

a questo volume, del quale si auspica anche un'edizione italiana,

un carattere speciale di tensione politica e di documentazione

storica ed archivistica: le foto, le riproduzioni di lettere

e di manoscritti, di canzoni e di caricature, che provengono

da vari archivi anarchici, sparsi nel mondo, testimoniano in

maniera eloquente come l'anarchismo ha contributo a fare evolvere

e a far migliore la società e la vita, rivendicando e

difendendo i valori dell'autonomia, della libertà e della

solidarietà tra tutti gli uomini. Documenti inediti e

vivi, perché parlanti nel loro silenzio, rimettono in

scena uomini e donne che, nel loro contesto sociale e politico,

hanno costruito con coerenza le tappe storiche di un cammino

di libertà. Il volume affronta anche tematiche di grande

interesse e ancora oggi dibattute, come l'individualismo e l'insurrezionalismo,

il collettivismo e l'illegalismo, il sindacalismo, la geografia,

la morale, la solidarietà, il femminismo, ecc.

Il volume è diviso in tre parti. Nella prima parte, dalle

origini al 1914, si parla dell'anarchia e dell'anarchismo, delle

rivolte individuali e delle azioni collettive e di come cambiare

l'individuo per cambiare la società. La seconda parte

riguarda gli anarchici tra guerra e rivoluzione nella morsa

delle due guerre mondiali, la loro opposizione alla guerra e

il loro pacifismo al di sopra delle frontiere, la loro opposizione

concreta al fascismo, al nazismo, al franchismo e al bolscevismo.

La terza parte è dedicata alla continuità della

lotta anarchica, per costruire un mondo nuovo e libero, soffermandosi

sulla difficile ricostruzione del movimento anarchico, sul dopo

franchismo, su Cuba libera, sui kibboutz israeliani, sulle lotte

anticoloniali, sulle lotte per l'obiezione di coscienza al militarismo

fino al maggio 68 e all'ecologia sociale. Una panoramica quanto

mai interessante, nel corso della quale incontriamo - giusto

per citare qualche nome tra i tanti - Charles Fourier, Joseph

Produdhon, Michele Bakunin, Eliseo Reclus, John Most, Max Nettlau,

Errico Malatesta, Nestor Makhno, Rudolf Rocker, Francisco Ferrer,

Pietro Kropotkin, Pietro Gori, Louis Leçoin, Luisa Michel,

Emma Goldman, Voltairine De Cleyre, Leda Rafanelli, Giovanni

Rossi, Giuseppe Pinelli, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti.

Anche se pubblicato da due case editrici francesi, il libro

è stato stampato da una tipografia italiana e Gaetano

Manfredonia è un anarchico italiano di origini foggiane,

che da molti anni vive e lavora in Francia come professore di

scienze economiche e direttore delle biblioteche territoriali

e della Biblioteca de la Corrèze e, oltre a collaborare

alla stampa anarchica, ha pubblicato in lingua francese ricerche

su Luigi Fabbri, sulle canzoni anarchiche e nel 2001 il volume

L'anarchismo in Europa.

Per le richieste, www.arteboutique.com

oppure www.editionstextuel.com.

Giuseppe Galzerano

Dalla

parte

dei contadini di Biancavilla

Quella di Antonio Bruno è stata una delle più

singolari e originali delle esperienze letterarie siciliane

del secolo scorso, iniziata ormai più di cento anni fa,

nel 1913, con la pubblicazione dei suoi due primi libri: il

saggio Come amò e non fu riamato Giacomo Leopardi

e la raccolta di poesie dal titolo More di macchia.

|

| Antonio Bruno |

Nato a Biancavilla, in provincia di Catania, il 1891, unico

figlio di una famiglia nobile e agiata, Bruno, dopo un'approfondìta

formazione scolastica ricevuta al Convitto Cutelli di Catania,

sotto il magistero del docente e scrittore Francesco Guglielmino,

vivifica i suoi interessi letterari, che poggiano sulla solida

e ben assimilata conoscenza dei classici, guardando al suo tempo

e appassionandosi alle poetiche, ai proclami e ai poemi dei

futuristi che sembrano infiammare, con la loro diffusa presenza,

città e paesi della Sicilia intera; che sono attivi nella

Catania colta e aperta al nuovo che lui frequenta e finanche

nella più vicina e piccola cittadina di Regalbuto, distante

pochi chilometri da Biancavilla, dove proprio nel 1913 si reca

Filippo Marinetti e vi trova un circolo di poeti futuristi che

lo meravigliano per vivacità e creatività, tanto

che, preannunciando in una lettera ad Aldo Palazzeschi che gli

parlerà di loro, lo informa, intanto, che 'fanno cose

da pazzi'. Approdato, quindi, con convinzione e fervore, al

futurismo, Bruno ne diventerà ben presto uno dei migliori

e più partecipi esponenti. Contribuerà a fondare,

a Catania, la rivista Pickwick, il prodotto più raffinato

dell'avanguardia letteraria della città; poi, lasciata

la sua terra odiata-amata e stabilitosi a Firenze, parteciperà

alla redazione de L'Italia futurista, la rivista diretta da

Emilio Settimelli, e nel 1917, scriverà Fuochi di bengala,

uno dei suoi libri migliori - un originalissimo collage di poesie

visive, di pagine di diario, di lamentazioni e provocazioni

e di canti che esaltano l'amore-passione contro le limitazioni

della morale piccolo-borghese, perbenista e provinciale del

suo tempo - che accrediterà il suo genio letterario,

non solo nell'ambiente degli scrittori futuristi ma in generale

nel più vasto mondo della cultura e della critica letteraria

italiana.

A testimoniare gli auguri, gli apprezzamenti e i commenti entusiastici

di scrittori e intellettuali, di vario orientamento culturale,

per questa sua opera e in generale per la sua raggiunta eccellenza

poetica - che rimase però allora, e lo è ancora

oggi, poco conosciuta e valorizzata - sono le carte d'archivio

di Antonio Bruno, recuperate qualche anno fa e adesso conservate

(e messe a disposizione del pubblico e degli studiosi) alla

Biblioteca Comunale di Biancavilla. Artefice dell'operazione

di ritorno al luogo d'origine dei documenti di Bruno, è

stato il cultore di storia locale Placido Sangiorgio, che si

è adoperato affinchè un parente dello scrittore,

Alfio Fiorentino, donasse, nel 2011, al Comune di Biancavilla,

il prezioso tesoro cartaceo che suo nonno aveva ereditato, settantanove

anni prima, dallo scrittore. Lo stesso Sangiorgio ha curato,

sempre nel 2011, la pubblicazione di un bel volume che riproduce

buona parte delle 'carte segrete' che testimoniano della suggestiva

'avventura futurista' di Antonio Bruno e che svelano quanto

ampio e variegato fu il coro di giudizi positivi nei confronti

del suo libro Fuochi di bengala, espressi, in accorate lettere,

da Ada Negri ('vi è una vellutata delicatezza nelle pagine

che lei scrive, vi sento il tocco di un'arte fine, il palpito

di un cuore ancora bambino, gli accenti di una meravigliata

sensibilità'), da Giuseppe Borgese ('le sue pagine sono

piene d'ingegno'), da Dino Campana ('il vostro libro mi piace

perché c'è la saldezza della tempra aristocratica

che è necessaria per salvare il carattere nella letteratura'),

da Giovanni Verga ('ancora molto lei potrebbe darci, anche senza

gli astrattismi futuristici perché il futuro è

in lei') e da tanti altri.

Ma le carte inedite del poeta di Biancavilla offrono la possibilità

di 'leggere' tutto il suo articolato e difficile percorso umano

e poetico. Vi si trovano, infatti, le tracce del suo rapporto

problematico con il paese natio (dove, come gli scrisse, sapendo

di compiacerlo, il suo amico Filippo Leocata 'le anime d 'eccezione

vengono torturate da un' intellettualità grottesca, da

un' imbecillità diffusa e da una delinquenza imperante')

che lo portò per tutta la sua breve vita a fughe disperate

e liberatorie (a Firenze, a Parigi) e a nostalgici ritorni,

quasi sempre deludenti; i numerosi abbozzi di trame e spunti

narrativi; le lettere a donne amate a lungo e follemente e ad

altre che gli furono compagne di poche ore (e quelle, sempre

affettuose indirizzate ai suoi genitori); i disegni e gli schizzi

di futuristiche parole in libertà; tanti fogli di diario;

le diverse testimonianze sulla sua produzione letteraria migliore

(Un poeta di provincia, 50 lettere d'amore alla signorina Dolly

Ferretti, etc.) e sulla sua attività di traduttore (di

un' opera del francese Pierre Louys e del celebre racconto Il

corvo di Edgar Allan Poe); le corrispondenze importanti con

l'artista Giacomo Balla, con Giuseppe Ungaretti etc., ed anche

i reperti grafici e testuali del suo degli ultimi anni della

sua vita (a cui deciderà di porre fine con il suicidio,

avvenuto nel 1932 nella stanza di un modestissimo albergo di

Catania) quando proverà a scrivere un poema dai versi

visionari, utopici e anarchici che intitolò Canti Nuziali

di Maria d'Albaville ad Antonio il Bruno all'alba della Terra

Nuova,, firmandolo con lo pseudonimo di Conte d'Alberville.

Inoltre, il volume, tra tanto e interessante materiale documentario,

riporta anche gli scritti del giovanissimo Bruno, dove l'entusiasmo

per le lettere e le arti si coniugava con la passione politica

e la difesa degli umili e degli oppressi che lo scrittore vedeva

concretamente nei contadini delle campagne di Biancavilla, ai

quali, mostrando la sua sensibilità umana e i suoi convincimenti

egualitari, rivolgeva così le sue parole in un manifestino

pubblico scritto a difesa dei loro diritti e fatto stampare

a sue spese: 'Voi mi piacete quando soggiorno nel luogo dove

sono nato, perché solo in Voi, nei vostri cuori semplici,

vivono per istinto il senso della giustizia e della bontà

che l'uomo porta con sè dalla nascita, e che la società

coi suoi ordinamenti stabiliti dai più potenti e dai

più crudeli rende inutili e dannosi, in una necessità

immorale di lotta per l'esistenza, non dell'uomo contro la natura

inclemente e avara dei suoi beni, ma dell'uomo contro l'altro

uomo, al fine di sopraffarlo e di godere del lavoro di lui e

della sua sopraffazione'.

A più di cent'anni dal suo inizo, l'avventura poetica

di Bruno meriterebbe sicuramente maggiore fama e diffusione

e lo studio ulteriore delle sue carte, consultabili nella sede

della biblioteca di Biancavilla, potrebbe ben servire allo scopo.

Silvestro Livolsi

Poesie

dal profondo carcerario

La narrazione in forma poetica della realtà carceraria

è la proposta di questo breve, ma intenso contributo

di Maria Grazia Greco (Matricola n. 20478. Il carcere che

si prende la vita, Sensibili alle Foglie, Cuneo, 2014, pp.

96, € 14,00).

Interessi

su tematiche dell'emarginazione, del disagio sociale e attività

di impegno civile hanno portato di recente l'autrice a decidere

di lavorare come docente a Rebibbia, nel reparto G12-Alta Sicurezza.

Il reparto speciale per mafiosi, camorristi, narcotrafficanti,

per chi è condannato a “fine pena mai”. E

nel reparto G9, quello dei pedofili e stupratori dove chi ci

arriva è emarginato anche dal codice non scritto dagli

stessi carcerati. Interessi

su tematiche dell'emarginazione, del disagio sociale e attività

di impegno civile hanno portato di recente l'autrice a decidere

di lavorare come docente a Rebibbia, nel reparto G12-Alta Sicurezza.

Il reparto speciale per mafiosi, camorristi, narcotrafficanti,

per chi è condannato a “fine pena mai”. E

nel reparto G9, quello dei pedofili e stupratori dove chi ci

arriva è emarginato anche dal codice non scritto dagli

stessi carcerati.

“Perché mi avete messo qua

nel reparto speciale

il reparto degli infami

dei paria

degli 'intoccabili'

quelli scansati schifati da tutti

pederasti spie stupratori guardie infedeli

Superiore, te l'ho detto!

Non sono un pederasta, io!

Sì che lo sei.

Se c'è scritto qui è vero.”

Un'esigenza di riflessione e di denuncia, un'altra voce che

decide di restituire attraverso parole in versi la non-vita

del carcere. La lettura, la cantabilità, l'accostamento

più intimo dei versi liberi contribuiscono ad elaborare

nell'immaginario la realtà dei reietti umani.

Uno spiraglio, la scelta di sedersi tra i banchi di scuola in

un carcere. Volontà di elevazione culturale e intellettuale,

e insieme aspirazione al reinserimento nella società.

Un'altra possibilità di vita, una volta scontata la pena:

“la scuola in carcere è un'opportunità

che non si può,

che non si deve perdere

un possibile orizzonte d'umanità,

di elevazione

per chi impara e per chi insegna,

per voi che apprendete da noi

per noi

Sì, anche per noi”

Una pena che suona come una vendetta. Senza speranza. Senza

appello. Ogni istante là, sottratti alla vista, in celle

3x4, si muore di carcere.

“Superiore, se mi lasciate qui con i pederasti...

Io...IO M'IMPICCO

E Impiccati!

Sai che perdita?

Solo uno dei tanti

Solo un rifiuto di meno

Un rifiuto puzzolente di meno!”

Una scrittura immediata e profonda, ricca di forza che costringe

a pensare. Parole per un teatro civile, capace di smuovere le

coscienze e svelare allo sguardo pubblico la disumanizzazione

in atto.

Claudia Piccinelli

Alle

origini

dell'anarcha-feminism Nel suo libro La donna più pericolosa d'America (La

Fiaccola, Ragusa, 2014, pp. 112, € 12,00), Pamela Galassi

spiega le motivazioni che la portano a considerare l'anarchica

Emma Goldman come la “epioniera del femminismo contemporaneo”.

Ritenuta una delle prime militanti femministe, durante l'arco

della propria vita si prodigò affinché la questione

dell'emancipazione della donna potesse considerarsi argomento

di assoluta importanza, soprattutto all'interno dei movimenti

radicali.

In forte e aperto contrasto con i movimenti suffragisti dell'epoca,

concentrati principalmente sull'acquisizione del diritto di

voto e da lei giudicati “da salotto”, promulgò

la necessità per le donne di un'emancipazione dagli agenti

esterni (patriarcato, restrizioni economiche, restrizioni politiche)

e interni (moralismi), ma anche dalla stessa idea di emancipazione

proposta dalle aderenti al movimento suffragista.

“Goldman,

partendo dalla convinzione che l'indipendenza delle donne prenderà

il via da una rigenerazione dell'individuo-donna non solo a

livello esteriore, attraverso miglioramenti economici e politici,

ma anche, anzi soprattutto, interiore, da una trasformazione

del modo di pensare, afferma che per liberarsi dagli ostacoli

esteriori e interiori è necessario opporsi al dominio

che le istituzioni esercitano sui corpi e le menti, un dominio

che distorce la personalità, che porta alla passività,

all'omologazione. All'interno del processo di rottura da questa

dipendenza economica e psicologica, il tema della sessualità

diviene centrale soprattutto per l'individuo-donna, secolarmente

oppressa dal patriarcato e dalla morale puritana”. “Goldman,

partendo dalla convinzione che l'indipendenza delle donne prenderà

il via da una rigenerazione dell'individuo-donna non solo a

livello esteriore, attraverso miglioramenti economici e politici,

ma anche, anzi soprattutto, interiore, da una trasformazione

del modo di pensare, afferma che per liberarsi dagli ostacoli

esteriori e interiori è necessario opporsi al dominio

che le istituzioni esercitano sui corpi e le menti, un dominio

che distorce la personalità, che porta alla passività,

all'omologazione. All'interno del processo di rottura da questa

dipendenza economica e psicologica, il tema della sessualità

diviene centrale soprattutto per l'individuo-donna, secolarmente

oppressa dal patriarcato e dalla morale puritana”.

L'autrice sottolinea come il femminismo di Goldman sia diretta

espressione della tipologia di anarchismo di cui si faceva promotrice

e che poneva l'individuo al centro della società. Per

lei, ogni singolo doveva liberarsi da coercizioni di qualsiasi

natura poiché solo in questo modo la rivoluzione avrebbe

potuto compiersi. “L'individuo [...] necessita di operare

una profonda liberazione personale, in quanto mutamento personale

e mutamento sociale sono due elementi inscindibili di un unico

processo rivoluzionario”.

Affinché una rivoluzione potesse avvenire, era indispensabile

il verificarsi dell'affrancamento da tutte le imposizioni che

non permettevano a uomini e donne di vivere liberamente. Per

Goldman, quindi, la questione femminile era elemento indispensabile

per una rivoluzione sociale. Questa sua convinzione la portò

a scontrarsi con molti compagni anarchici e appartenenti a movimenti

radicali convinti che, una volta sovvertito l'ordine sociale

e politico, l'emancipazione della donna sarebbe avvenuta naturalmente.

Per loro era un errore porre la questione femminile al centro

delle battaglie; tutti gli sforzi sarebbero dovuti essere riposti

nella causa dei lavoratori, mettendo da parte, temporaneamente,

il femminismo.

Impegnatissima in campagne di informazione e propaganda, i temi

di cui si trovò a dibattere furono la prostituzione,

l'amore libero, il matrimonio, la libertà sessuale, la

maternità, il controllo delle nascite e i metodi contraccettivi.

Convinta che non potesse esserci progresso senza educazione,

il suo impegno in campo informativo e divulgativo fu molto forte.

Il volume di Pamela Galassi fornisce un quadro delle idee di

Emma Goldman in ambito femminista; dalle idee che l'hanno influenzata,

fino allo sviluppo del suo pensiero, alle battaglie combattute

e ai temi affrontati che hanno fatto di Goldman una delle anarcha-feminists

più combattive del suo tempo.

Carlotta Pedrazzini

Al di qua e al di là

della pena di morte

Abbraccia un albero per me di Christine Kaufmann (Effigie

edizioni, Milano, 2014, pp. 127, € 15,00), non è

solo un libro di accusa sull'atrocità e assurdità

della pena di morte, ma è anche e soprattutto la storia

di un rapporto intenso e molto intimo.

L'autrice

è una donna tedesca che, dopo aver vissuto nelle isole

greche, in Messico, alle Canarie e in Costa Rica (dove conosce

un italiano che sarà il compagno della sua vita), si

stabilisce nell'entroterra framurese, in una casa di pietra

che ha più di mille anni. È una scelta drastica

ma coerente con il loro modo di sentire la vita. Tanti animali,

galline, cavalli e cani, il tutto immerso nella quiete di un

bosco meraviglioso. Nessuna televisione. Il luogo ideale per

far nascere e crescere i loro tre figli. L'autrice

è una donna tedesca che, dopo aver vissuto nelle isole

greche, in Messico, alle Canarie e in Costa Rica (dove conosce

un italiano che sarà il compagno della sua vita), si

stabilisce nell'entroterra framurese, in una casa di pietra

che ha più di mille anni. È una scelta drastica

ma coerente con il loro modo di sentire la vita. Tanti animali,

galline, cavalli e cani, il tutto immerso nella quiete di un

bosco meraviglioso. Nessuna televisione. Il luogo ideale per

far nascere e crescere i loro tre figli.

Nel dicembre 1999, in seguito alla lettura dei racconti per

bambini scritti da Running Bear ai propri figli, e sollecitata

da un'associazione che si occupa di diritti umani, Christine

dà il via a una fitta corrispondenza con lo stesso Running

Bear, un indiano Cherokee rinchiuso nella prigione di San Quentin

dal 1976.

Non è uno stinco di santo. Questo va detto subito. Per

quanto a lui piacesse descriversi come un Robin Hood Cherokee,

si trova in prigione perché ha commesso diverse rapine.

Ma non ha mai ammazzato nessuno pertanto sta scontando “solo”

l'ergastolo, e non è nel braccio della morte. Quando

uno dei suoi figli sarà arrestato per omicidio, verrà

convinto di indicare il padre come mandante per evitare a se

stesso la pena di morte. Tanto lui è già in

prigione, gli dicono. Peccato che la deposizione del figlio

farà sì che il padre venga trasferito tout court

nel braccio della morte e a nulla varranno i tentativi del figlio

di ritrattare per evitare un'ingiustizia del genere.

Sin dall'inizio le lettere tra Christine e Running Bear (già

nel braccio della morte) sono intense, profonde e intime, e

tra i due si cementa un'amicizia memorabile. Credo che la scelta

di vita di lei le consentano di entrare in sintonia con lo spirito

di lui. Entrambi capiscono visceralmente il senso di libertà

che può dare il vento tra i capelli durante una passeggiata

a cavallo, il piacere del contatto dei piedi nudi con la madre

terra, l'energia che si sente ad abbracciare un albero.

Comunque, sebbene il linguaggio usato per scrivere le lettere

da parte di entrambi sia essenziale, senza fronzoli ed espedienti

letterari, si ha l'impressione di essere ora sulla spalla dell'uno

ora su quella dell'altra, ad ascoltare i racconti della vita

di entrambi.

Lui con la propria vita in prigione, gli scherzi strafottenti

delle guardie e le privazioni, gli acciacchi della vecchiaia,

i consigli fraterni, la sua vita famigliare fatta di lettere

e visite dei figli, la paura di legarsi a qualcuno nel braccio

della morte perché poi te lo strappano via, i riti con

la salvia e le tradizioni Cherokee.

Lei con i suoi sfoghi sui figli che crescono, sugli alti e bassi

con il proprio compagno, le iniziative affinché si parli

della pena di morte, i disegni sui sassi raccolti in spiaggia

per raccogliere soldi.

Poi la decisione di andare a trovarlo. E il fluire delle lettere,

dei segnali di fumo, come li chiama lui, si interrompe per lasciare

posto al racconto di questo primo viaggio e dell'intenso loro

primo incontro in prigione, cui seguono ancora lettere, sempre

più numerose e più intime. Parrebbe uno scambio

di corrispondenza tra un padre e una figlia. Lui sicuramente

andrà a trovarla non appena uscirà di prigione.

Lei non ha mai creduto neanche per un attimo che lui potesse

davvero essere ammazzato. In fondo è anziano e poi ci

sono i ricorsi, devono essere almeno tre prima che si possa

eseguire una sentenza di morte negli Stati Uniti.

E ancora un altro viaggio, e la sfortuna che lui sia in ospedale

per un infarto. Christine è molto contrariata per non

essere stata avvisata, ma forse, per via della sua salute precaria,

davvero l'esecuzione non avverrà mai. Purtroppo non sarà

così, e l'ottimismo lascerà il posto all'amarezza

di constatare che l'avvocato d'ufficio non ha combinato praticamente

nulla, all'impotenza e alla consapevolezza che un povero indiano

non ha possibilità di difendersi nel paese che si vanta

di essere la più grande democrazia al mondo. Viene stabilito

il giorno dell'esecuzione.

A questo punto Christine deve fare i conti con lo sgomento.

È arrivato il momento di tenere fede a una promessa fatta

quando l'esecuzione pareva essere un'ipotesi remotissima. Tutti

le diranno che è pazza. Che è una follia. Ma lei

ha deciso: presenzierà all'esecuzione. All'assurda realtà

dell'esecuzione. La crudeltà delle guardie, la forza

di Running Bear che accetta di compiere quell'ultimo passo sulle

sue gambe, i dimostranti nativi che cantano davanti all'ingresso

del carcere per salutare un fratello.

Ed è qui che Christine decide di scrivere la sua personalissima

condanna della pena di morte riuscendo ad esprimerne l'assurda

inumanità.

Eugenia Lentini

Anarchico,

fabbro,

proletarioUn libro di Claudio Venza e Clara Germani, L'anarchico triestino,

edito da Odradek nel 2011, ci aveva fatto conoscere la vita

del fabbro Umberto Tommasini (Vivaro del Friuli, 1896/1980),

militante “di base” costretto dalle circostanze

– il fascismo, la guerra di Spagna, lo stalinismo –

alla prigione e al confino (a contatto con Gramsci e con Bordiga),

all'esilio in Francia, e alla partecipazione convinta e dalla

parte giusta alla guerra civile spagnola, dove era stato vicino

a Durruti al tempo della breve estate dell'anarchia,

(titolo del libro più bello di Enzensberger) e soprattutto

a Berneri (di qui la sua motivata ostilità, protratta

nel tempo, verso il comunista triestino Vidali, emissario del

Pcus e repressore degli anarchici, a lungo considerato dai comunisti

italiani e russi come un eroe). Nel film di Bormann e Toich

(Ivan Bormann, Fabio Toich, An anarchist life) che torna

sulla vita di Tommasini e ne mostra o ricostruisce le vicissitudini,

le immagini di Berneri contrapposte a quelle di Vidali sono

molto eloquenti, i loro sono volti che dicono, che sembrano

corrispondere alle loro anime...

Vita da anarchico, quella di Tommasini, ma anche da fabbro,

da proletario, come risulta dal bel documentario a lungo metraggio

composto con materiali diversi da due giovani triestini, Ivan

Bormann e Fabio Toich, mentre un altro giovane triestino, Fabio

Bobich, commenta la vita spesso sé malgrado avventurosa

di Tommasini con agili disegni animati di “linea chiara”,

dal segno vivo ed essenziale.

I registi hanno giocato sulla diversità e disparità

tra i materiali recuperabili e le riprese ad hoc. Tra

i primi molte foto e una lunga intervista con Tommasini di qualche

anno fa, che ce lo rende vicino e simpatico con la sua faccia

vissuta e pulita, e molte immagini rubate a film e documentari

sulla guerra civile e ad altri, scegliendo tra le meno viste

e le più adeguate. Tra i secondi i commenti di chi l'ha

conosciuto, asciutti ed emozionanti, e quelli veloci e forse

superflui di tre dei non molti artisti che oggi si dichiarano

più o meno anarchici (Celestini, Cristicchi e Cacucci),

lievemente retorici. Nell'incontro conviviale programmato tra

amici conoscenti parenti di Tommasini e ripreso dai due registi

spicca per intima somiglianza un giovane nipote, una maestra

triestina, alcuni vecchi compagni di Umberto, e tra loro c'è

Elis, un fabbro anarchico di oggi che molti lettori di questa

rivista conoscono e apprezzano e che è anche animatore

culturale di rilievo dalle parti di Marghera e di Mestre. L'insieme

è caloroso e simpatico, un degno omaggio alla vita di

un “militante di base” vissuta con pudore e con

coerenza, e per questo esemplare, un modello per tutti e soprattutto

per certi militanti di oggi che amano considerarsi più

di quel che sono e ignorano la virtù (rivoluzionaria)

del sapersi giudicare, in un'idea di militanza piuttosto esteriore,

recitata. Non sembra proprio che Ivan e i due Fabio e il giovane

Tommasini e gli amici del vecchio appartengano a questa categoria

di persone, ed è anche questo uno dei pregi del film.

A esso, se vogliamo trovare dei limiti, possiamo rimproverare

soltanto il titolo inglese, anche se ne capiamo le ragioni in

vista di una possibile circolazione fuori d'Italia, e –

come succede per la maggioranza dei film a impianto documentario

che ci capita di vedere – un montaggio non abbastanza

“stretto”, una tensione che a volte si allenta.

(Ma questo non riguarda il film di cui paliamo, che è

tutt'altro che noioso e la cui visione è sempre appassionante.

Lo diciamo in generale: c'è una sorta di obbligo non

scritto a far durare un film un'ora e mezza di media, per ragioni

di circolazione, e ci sono film che sarebbero molto migliori

se durassero un'ora o mezz'ora e altri che hanno bisogno di

molto più tempo per approfondire il loro progetto. Perché

non devono esserci dei film-poema o dei film-racconto invece

che, sempre, dei film-romanzo, o al massimo dei film-saggio?

È questo un ricatto o una moda di questi anni, che fa

perdere di forza a molte opere degne. La misura di Anarchist

life è però quella giusta.).

|

| Umberto Tommasini |

Un motivo invece di grande interesse, oltre a quello della documentazione

e del racconto di storie taciute o censurate del Novecento proletario

e rivoluzionario, è che il film racconti la vitalità

di una storia complessa di un'Italia di più confini,

che come tante storie “di provincia” e di margini

non vengono considerate quanto meritano dai padroni del mercato

della cultura, che stanno a Roma e a Milano.

Goffredo Fofi

Brassens

tra Lucania e Francia

Una rilettura e una riscoperta del cantautore Georges Brassens

attraverso le sue origini lucane (Mimmo Mastrangelo, Georges

Brassens - il francese lucano, Valentina Porfidio editore,

2013, pp. 90, € 10,00): al già noto profilo biografico

del chansonnier d'oltralpe, scandito e accompagnato da

citazioni delle sue canzoni e corredato da un memoriale degli

autori italiani che a lui si sono ispirati, viene aggiunto un

nuovo “Brassens su misura”, questa volta quasi a

voler rovesciare la prospettiva e rivendicare in poche righe

la natura del suo stile sobrio, delle sue idee anarchiche e

della sua innata musicalità.

Elisa Sciuto

|

| A Georges Brassens abbiamo

dedicato un dossier

in “A” 371

(maggio 2012) con contributi di

Alberto

Patrucco, Alessio Lega, Allain

Leprest, André Sève,

Elisa Sciuto,

Fabio Wolf, Fausto Amodei,

Francesco Cannito,

François-Réne

Cristiani, Giangilberto Monti,

Gianni

Mura, Giuseppe Ciarallo, Jean-Pierre

Leloir, Laila Sage,

Laura Monferdini,

Lorenzo Valera, Margherita Zorzi,

Mariano

Brustio, Nanni Svampa,

Paolo Capodacqua |

|