|

rom

Campi

testi di Laura Antonella Carli e Daniele Marzorati / foto Daniele Marzorati

Rom e sinti a Milano, tra campi nomadi e spazi industriali.

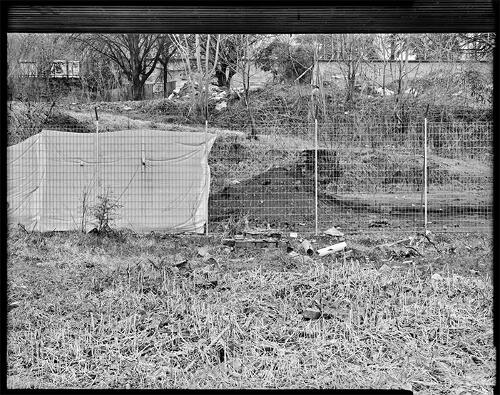

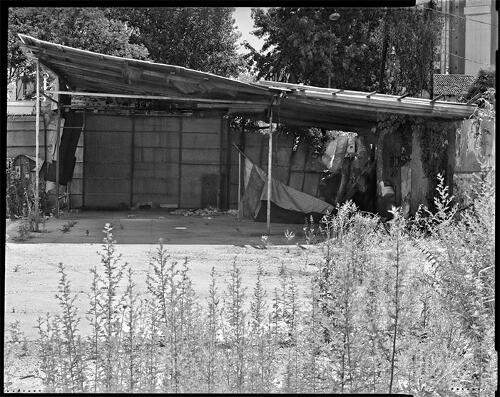

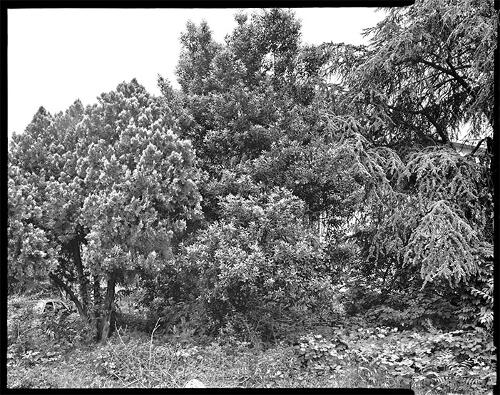

Le fotografie documentano le tracce nella periferia industriale dismessa in seguito alla cacciata dei rom.

Campi è

una serie di fotografie che percorrono la circonferenza di Milano

come luogo di confine politico-cartografico e contemporaneamente

geografico-culturale.

Il lavoro segue un progetto pregresso che documenta lo sgombero

dei campi rom nell'area milanese dal 2007 al 2013. A partire

da quest'esperienza Campi osserva l'intreccio tra i maggiori

campi rom, abbandonati o nel più delle occasioni sgomberati,

e la dismissione industriale. Non si parla di a-luoghi, ma di

spazi ben precisi e connotati.

Il concetto di campo è alla base del progetto, per cui

le fotografie di partenza fungono da pretesto per re-inquadrare

il significato degli oggetti contenuti nella scena. Al pensiero

vivido delle inquadrature principali è affiancato lo

sfuocato, anch'esso parte della descrizione del realismo dell'oggetto.

Ciò non significa una visione nebbiosa, anzi, il senso

dell'immagine sfuocata non è meno nitido che un'immagine

perfettamente incisa.

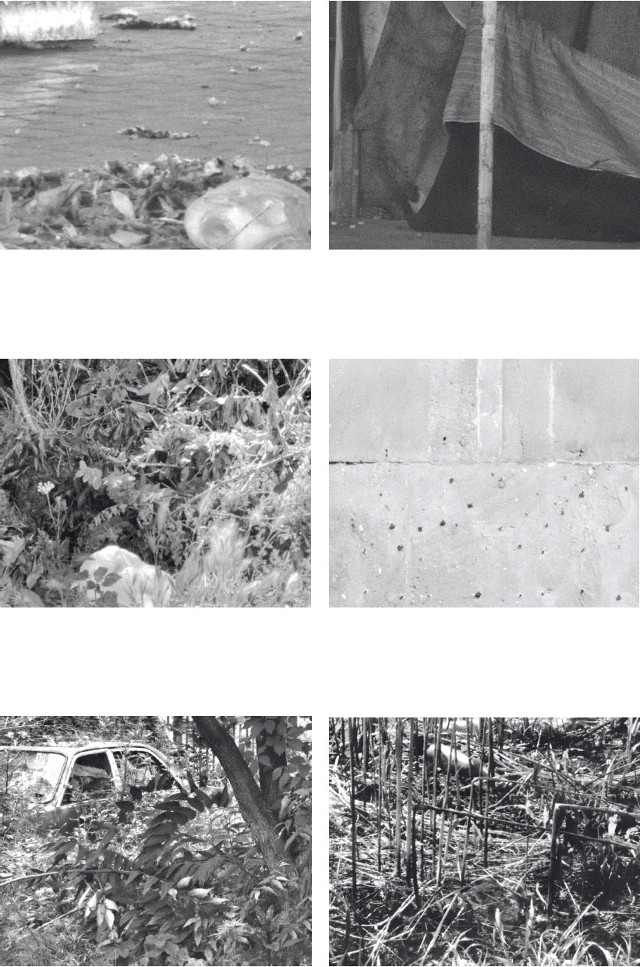

Gli ingrandimenti a pagina 112

sono ottenuti estraendo delle porzioni di campo dai negativi

originari. Mantenendo la dimensione del frame gli oggetti si

riadagiano nel formato. Si acquista in vicinanza ma si perde

in descrizione. È un modo per riqualificare la realtà;

la fotografia non la riproduce così come la vediamo,

ma parte da essa per rileggerla e ribaltare i codici imposti.

Il progetto verifica inoltre come la circonvallazione milanese

divide città interna ed esterna, interrogandosi sulla

coincidenza tra confini cartografici, tracciati su una carta

con una linea, e culturali, fluidi ed indefinibili.

All'interno di questo dualismo - nella somiglianza dei luoghi,

coincidenza di oggetti, sviluppo di comunità temporanee

- la circonferenza stradale milanese appare insieme all'ecosistema

della produzione industriale una metafora sia geografica che

identitaria, intorno alla quale si osservano coincidenze, sovrapposizioni

e intrecci.

Daniele Marzorati

|

| Via Brunetti / ex Italmondo, Milano |

|

| Via Stephenson, Milano |

|

| Via Sammartini, Milano |

|

| Viale Rubattino, Milano |

|

| Parco Memorie Industriali, Milano |

|

| Via

Cavriana, Milano |

|

| Via

Alfonso Gatto, Milano |

|

| Via

Cavriana, Milano |

|

| Via

Toffetti, Milano |

|

| Via

Toffetti - zona ortomercato, Milano |

Discriminazione urbana

di Laura Antonella Carli

I campi rom si trovano sempre ai margini delle città.

E la loro localizzazione non è certo casuale.

“Campo” è una parola polisemica: può

indicare una “porzione di terreno coltivato o adibito

a pascolo”, il terreno di gioco per le attività

sportive, un settore di studi, la porzione di spazio che si

abbraccia con lo sguardo – o con un obiettivo –,

un “luogo di manovre militari o di combattimenti”

(campo di battaglia) ed è utilizzata per diverse metafore

e frasi fatte – scendere in campo, avere campo libero...

Ha anche il significato di “luogo circoscritto e recintato

dove stazionano militari, prigionieri, profughi”.

Per quanto riguarda le popolazioni rom e sinte, il campo nomadi

è forse il simbolo più tangibile della loro estraneità:

è l'emblema della pretesa transitorietà, anche

se ormai – i lettori di “A” lo sanno bene

– i cosiddetti nomadi sono quasi tutti stanziali, con

qualche residuo di attività nomadica che sopravvive soprattutto

tra i Camminanti siciliani.

Nella nostra società, che pretende d'essere globale ma

che molta strada ha ancora da fare in materia di dialogo con

l'alterità, i cosiddetti “zingari” incarnano

forse il corpo estraneo più problematico.

Il primo testo storico che ci dà notizia della presenza

di rom in Italia risale al 1390, e si riferisce al primo nucleo

di quelli che oggi chiamiamo “rom abruzzesi”. Eppure,

nonostante un contatto che dura da centinaia di anni, per la

maggior parte della gente si tratta di perfetti sconosciuti.

Ma più dannoso di ciò che non si sa, è

ciò che si pensa di sapere. E il famigerato campo, la

riserva che circoscrive questo viver altro, va di pari passo

con la fitta rete di luoghi comuni e frasi fatte con cui, nell'opinione

comune, vengono classificati – e ingabbiati – rom

e sinti. Anche perché, più qualcosa è lontano

dalla nostra esperienza diretta, più è facile

pensare ad esso in base a stereotipi.

Naturalmente gli stereotipi fanno parte del nostro modo di conoscere:

non potendo fare un'esperienza diretta e approfondita di tutto,

si ricorre a immagini semplificate. Nel caso di rom e sinti

però, più che in altri, questo tipo di conoscenza

limitata e limitante resta l'unica applicata. E anche gli strumenti

che potrebbero e dovrebbero rendere più articolata e

profonda la nostra esperienza non fanno in realtà che

veicolare a ripetizione immagini già radicate, e rafforzare

con nuove conferme una falsa conoscenza costruita su luoghi

comuni, che oltre a essere generici, semplicistici e insufficienti,

spesso sono semplicemente sbagliati.

Una ricerca molto valida condotta dal Naga nel 2013 mette in

luce in modo chiaro le responsabilità della stampa. Si

intitola “Se dico rom...” e prende in esame un corpus

di 500 e rotti articoli pubblicati da nove quotidiani italiani

nell'arco di una decina di mesi (giugno 2012-marzo 2013). Ne

emergono, oltre alle ben note abitudini di calcare la mano sulla

presunta etnia, di adoperare termini impropri come “nomade”

o di associare sistematicamente i rom a immagini di degrado,

anche artifici più sottili. Ad esempio tirare in ballo

i rom en passant quando si trattano fatti di cronaca

che non li vedevano affatto coinvolti, oppure creando una polarizzazione

noi-loro: i cittadini e i rom, con la conseguente percezione

che i diritti degli uni siano opposti e concorrenziali rispetto

a quelli degli altri.

Una polarizzazione di cui lo spazio fisico del campo –

ma ancor di più, la sua collocazione sempre ai margini

delle città – è soltanto l'espressione più

evidente.

Laura Antonella Carli

|