|

dibattito

I misteri dell'origine del linguaggio

di Piero Borzini

L'analisi dello sviluppo delle capacità linguistiche indica la mancanza di un gap reale tra esseri umani e altre specie.

Una critica a Noam Chomsky.

Qualche mese fa sono riuscito

a far stampare i risultati di una ricerca che ho condotto sui

prerequisiti biologici e culturali che hanno consentito lo sviluppo

di quelle specifiche facoltà che rendono noi umani così

diversi da tutte le altre specie viventi. Questa mia ricerca

ha assunto la forma di un libro intitolato Diventare Umani1.

A causa della mia formazione bio-medica, la mia analisi ha preso

in esame in modo particolare gli aspetti dell'evoluzione biologica,

anche se ho cercato di non trascurare alcuni dei più

importanti aspetti antropologici e di evoluzione culturale.

Il mio non è stato uno studio sul campo. Mi sono avvalso

di molte centinaia di articoli e di libri scritti dai maggiori

esperti del mondo sui molti e disparati aspetti che costituiscono

la rete delle facoltà neurocognitive e motorie alla base

del nostro essere umani. In questa sorta di tesi compilativa

sull'argomento mi sono molto interessato al linguaggio umano

e alle diverse teorie che riguardano le sue origini. Questo

è il motivo per cui sono stato attratto da un articolo

apparso sul “Corriere della Sera” del 13 maggio

2014 il cui titolo recitava proditoriamente Chomsky demolisce

vent'anni di ricerche: non si sa com'è nato il linguaggio.

L'articolo del “Corriere” rimandava a un articolo

recentemente apparso su una rivista scientifica il cui titolo,

tradotto in italiano, suona Il Mistero dell'Evoluzione del

Linguaggio2. Gli autori di

quest'ultimo articolo (che da qui in poi chiamerò Mistery)

sono tutti personaggi di spicco nelle loro discipline: linguisti,

paleontologi, biologi evoluzionisti, antropologi, linguisti

informatici. Tra tutti spicca il nome di Noam Chomsky, esperto

linguista del Massachusetts Institute of Technology,

i cui interventi non sono mai banali e che fa della provocazione

uno stile comunicativo. In questo caso la sua provocazione riguarda

l'evoluzione del linguaggio sulla cui origine non ci sono prove.

È proprio su questo che si basa Mystery: vale

a dire, sull'assenza di prove certe a proposito dell'origine

del linguaggio. Pertanto, afferma Chomsky, in assenza di prove

certe, i quarant'anni di ricerche effettuate sull'origine del

linguaggio sono carta straccia priva di valore.

ALT, mi sono detto! Un conto sono le prove: un altro conto sono

gli indizi e le teorie che si basano sugli indizi. Non si può

buttare via tutto (il classico bambino insieme all'acqua del

bagnetto) solo perché ci si chiama Chomsky. Così

ho voluto studiare accuratamente l'articolo di Chomsky alla

ricerca di eventuali falle nel suo ragionamento. Qualcuna credo

di averla trovata.

A proposito dei presupposti biologici del linguaggio umano,

gli autori di Mystery (come d'altronde anche io nel mio

libro) si riferiscono a varie ipotesi basate su omologie strutturali

e analogie funzionali comparate tra la specie umana e diverse

specie animali. Tra le altre cose, si parla dell'uso simbolico

di lessigrammi da parte dei primati; della funzione comunicativa

delle grida da parte dei primati; del canto degli uccelli o

del ballo delle api; dell'origine gestuale del linguaggio.

Centinaia di studiosi si sono occupati, e si occupano, delle

radici biologiche del linguaggio umano cercando anche di capire

se e che cosa condividiamo con chi. La domanda che questi biologi

– e anche gli autori di Mystery – si pongono

è se questi studi di biologia e di bio-comunicazione

comparata possono dirci qualcosa sulla capacità rappresentative

delle parole del linguaggio umano (non solo sulla capacità

referenziale nei confronti di entità concrete ma anche

di entità astratte) e sul modo con cui la funzione computazionale

e sintattica del linguaggio umano si è evoluta. Queste

centinaia di studiosi sperano che i loro studi individuino elementi

che possano illuminare il mistero del linguaggio umano. Per

gli autori di Mystery, questo sforzo collettivo è

del tutto inutile giacché, affermano, “non è

possibile supportare empiricamente la tesi della continuità

[tra specie diverse] là dove si usino animali non umani

come modello di precursore dell'uomo moderno”. Ci sarebbe

quindi un problema di confrontabilità o, detto altrimenti,

di incommensurabilità tra la specie umana e i primati

contemporanei a noi più vicini assunti come modello di

precursore della cognitività umana.

|

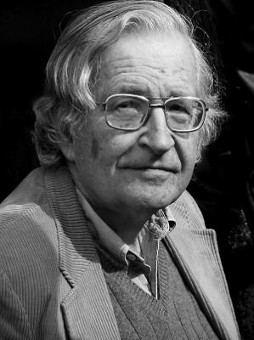

| Noam Chomsky |

Al vertice? Non proprio

Qui c'è in ballo qualcosa di molto più profondo che non la legittimità di un confronto tra le capacità di un uomo (o di un bambino) e quelle di uno scimpanzé. Forse ci sono addirittura in ballo alcuni fondamentali dell'evoluzionismo.

Il problema della non confrontabilità posto dagli autori di Mystery pone due ordini di problemi. Quello della continuità dell'evoluzione (che include il problema della continuità-contiguità tra specie simili) e il problema della “perfezione” della specie umana. Partiamo con il secondo problema che ci porta poi automaticamente a rispondere anche al primo.

Giacché pensiamo, parliamo, siamo dotati (molti di noi) di ragionamento causale, siamo coscienti di noi stessi, del passato e del futuro, della vita e della morte, produciamo manufatti artistici, musica e via dicendo, ci viene spontaneo pensare che, grazie al raggiungimento di tutte queste facoltà, noi siamo al vertice dell'evoluzione. Per uno che è al vertice, tutto ciò che non è al vertice, è rimasto indietro, è a un livello precedente al nostro. Le facoltà che in lui non si sono evolute e che, invece, in noi si sono ulteriormente evolute possono essere considerate “precursori” delle nostre attuali facoltà.

Noi umani siamo esseri particolarmente elaborati ed è particolarmente elaborata la rete delle associazioni neurali che ci consente di esprimere funzioni che ad altri organismi sono negate. È però vero anche il contrario. Per esempio, noi non siamo in grado di muoverci al buio utilizzando un ecoscandaglio; non siamo in grado di orientarci seguendo i campi di forze elettromagnetiche; non siamo in grado di vedere al buio usando la gamma elettromagnetica dell'infrarosso o di vedere colori visibili soltanto nella banda dell'ultravioletto. Non siamo in grado di comunicare a grandi distanze utilizzando infrasuoni; non siamo capaci di seguire tracce odorose labili; non siamo capaci di estrarre l'ossigeno dall'acqua; non siamo in grado di volare e nemmeno di alimentarci catabolizzando la cellulosa come fanno le pecore. Ci sono infinite funzioni nelle quali altri organismi ci sono “superiori”.

I concetti di “superiore” o di “evolutivamente avanzato” sono sbagliati e fuorvianti. L'uomo, il lombrico che si nasconde nella terra del nostro vaso di fiori, la zanzara che di notte ci insidia l'orecchio, lo scarafaggio che, sempre di notte, gironzola sotto l'armadio della cucina, il cane di nostra cugina, tutti questi hanno la nostra stessa età evolutiva: condividono tutti una parte di albero genealogico (filogenetico), con le stesse antiche radici nella profondità del tempo. Non c'è n'è uno più perfetto dell'altro: il lombrico è perfetto quanto l'uomo: è perfetto per vivere nascosto nella terra del nostro vaso di fiori, cosa per cui noi siamo molto poco attrezzati. Si tratta di differenza specifica, non di perfezione evolutiva. Se non c'è una specie che sta davanti e una che sta dietro, allora, come dicono gli autori di Mystery, il primate non può essere considerato un precursore di un altro primate.

Ci sono tuttavia parentele nell'albero filogenetico da cui sembra di capire che, a un certo punto dell'evoluzione, due primati attuali (per esempio, l'uomo e lo scimpanzé) avessero un lontano progenitore comune. Se questo è vero (cosa che non può essere provata, anche se la biologia molecolare fornisce di ciò robusti indizi) una certa continuità tra le specie esiste e se ci sono progenitori comuni, allora non si può escludere che una facoltà che una specie ha perfezionato possa essere rimasta, nell'altra specie, in forma meno perfezionata. È in questo senso, e in questa direzione, che la facoltà che in una specie non si è trasformata può essere considerata il precursore della facoltà che, nell'altra specie, si è evoluta. Se le cose stanno così (ma non lo possiamo provare) la questione di non confrontabilità sollevata dagli autori di Mystery viene a cadere. Specie diverse contemporanee sono quindi confrontabili come se rappresentassero differenti tempi evolutivi, tenendo conto però che il confronto deve essere limitato a differenze particolari e specifiche, mai dimenticando che il confronto “temporale” (tra un prima e un poi evolutivo) di due specie contemporanee si basa su una finzione, una sorta di artificio metodologico.

L'evoluzionismo in discussione

La dichiarazione di non confrontabilità fatta dagli

autori di Mystery sottende, credo, una qualche sfiducia

nelle teorie evoluzionistiche. Certamente, l'idea darwiniana

della sommatoria di piccole variazioni che conduce alla formazione

di organi o di funzioni macroscopicamente distinte è

stata messa in discussione da molti che hanno preferito pensare

a variazioni più grossolane (che già Darwin aveva

chiamato sports) e che, più recentemente, Eldredge

e Gould hanno inserito nella loro teoria degli Equilibri

Punteggiati. Anche io, personalmente, sono più portato

a credere alla teoria degli Equilibri Punteggiati che

non a un accumularsi casuale di piccole variazioni. In ogni

caso, quel che non mi pare in discussione, per quanto sostenuta

solo da robusti indizi, è la continuità che lega

tra loro le forme, che pure sono discontinue, delle specie viventi.

Siano o non siano confrontabili con noi “il gap

tra noi e loro è così ampio”, sostengono

gli autori di Mystery, “perché il raffronto possa

aiutarci a capire la natura dei precursori e il processo evolutivo

che ha portato, nel corso tempo, da quelle [ipotetiche] forme

alla forma attuale del linguaggio umano”. Non riesco a

fare a meno di pensare che la parola gap stia a marcare,

da parte degli autori di Mystery, il senso di un salto

ontologico tra un “noi” e un “loro”

abbastanza disturbante.

La biologia e la genetica molecolare sono in grado di definire

mappe molecolari caratteristiche di molte specie animali e vegetali.

La presenza delle medesime proteine o dei medesimi geni in specie

diverse segna, generalmente, una loro parentela, vicina o lontana.

Ci sono alcuni geni che sembrano avere a che fare con lo sviluppo

delle capacità linguistiche. Non esistono veri e propri

geni del linguaggio, ma piuttosto geni regolatori che intervengono

nel condizionare variazioni strutturali e funzionali di organi

e apparati che possono avere influenza in alcuni aspetti, cognitivi

o motori, della funzione linguistica. I lunghi tempi dello sviluppo

somatico e intellettivo dell'uomo, per esempio, sembrano essere

determinati da questo tipo di geni regolatori. Com'è

ovvio, una parte della ricerca si è dedicata a studiare

la presenza e le mutazioni di questi geni nelle popolazioni

umane, nelle specie animali, e anche nei reperti paleontologici

risalenti a varietà di Homo estinte (Neanderthal

e Homo di Desinova in particolare). È molto curioso

il trattamento che gli autori di Mystery riservano allo

statuto del ritrovamento o meno di questi geni nelle specie

studiate. Per esempio, quando essi si riferiscono al gene FOXP2

(il primo di questi geni a essere scoperto e studiato), l'apparente

condivisione di identiche varianti di questo gene da parte di

Homo sapiens e dell'Homo di Neanderthal non viene

riconosciuta come una prova sufficiente per dire che le due

varietà umane condividessero una comune base biologica

correlata alle funzioni linguistiche. Quando invece si riferiscono

a geni di più recente scoperta (CNTAP2, ASPM, MCPH1 e

altri), la probabile assenza di questi geni nel Neanderthal

e nell'Homo di Desinova, diventa prova sufficiente

per dimostrare la mancanza di un comune terreno biologico per

lo sviluppo del linguaggio. Un modo un po' contraddittorio di

trattare gli indizi.

Ci sono ancora almeno due sostanziali rilievi da fare agli autori

di Mystery. Uno è esclusivamente di carattere

metodologico. Gli autori, secondo me non del tutto a torto,

contestano il valore – ai fini dello sviluppo delle facoltà

linguistiche – degli studi paleontologici riguardanti

le impronte lasciate dalla massa cerebrale all'interno del cranio

(endocasti). Circa due milioni di anni fa, il cervello degli

ominidi ha cominciato ad aumentare di volume e la crescita della

sua parte corticale ha lasciato nei crani impronte che non erano

presenti nei teschi di specie umanoidi più antiche. Alcuni

scienziati hanno messo in relazione questa crescita con le aumentate

capacità cognitive (e forse motorie) della specie Homo.

Questo è probabilmente verosimile, ma il legame con facoltà

cognitive legate allo sviluppo delle capacità simboliche

e linguistiche è, effettivamente, troppo vago e indiretto.

Su questo tema mi sarei sentito in sintonia con gli autori di

Mystery, se non fosse che essi – subito dopo aver

contestato il valore euristico degli endocasti – suggeriscono

l'ipotesi che, attraverso l'uso di più sofisticati mezzi

per indagare a livello più fine le granulazioni endocastiche,

si potrebbero ottenere maggiori dettagli sulla struttura dei

circuiti interni: per questo però, dicono gli autori,

ci vorrà ancora molto tempo. Poco importa, mi viene da

dire, quanto tempo sarà necessario per avere quel tipo

di informazione: se questo tipo di informazione così

grossolano e indiretto non è una prova sufficiente, non

si capisce come possa esserlo un'informazione altrettanto grossolana

e indiretta, se pur su scala un po' maggiore. Anche questa osservazione

mi pare metodologicamente parecchio contraddittoria (e anche

di scarso peso).

|

|

|

| La casa editrice Elèuthera ha pubblicato tre volumi

di Noam Chomsky. eleuthera@eleuthera.it |

Lessico e manufatti

L'ultima osservazione che desidero commentare riguarda il nesso

tra il possesso delle capacità linguistiche, il possesso

della capacità simboliche e delle capacità di

ragionamento causale, il possesso di una “sintassi del

processo” necessaria per la fabbricazione di manufatti.

Gli autori di Mystery, affermano una cosa da tutti condivisa,

ovvero che in Homo sapiens, dopo la divergenza con il

Neanderthal, alla facoltà del linguaggio –

certamente presente – si affiancavano altre facoltà

simboliche ed espressive, con ciò affermando che le facoltà

simboliche e quelle linguistiche sono probabilmente collegate.

Ma questa ovvietà non è il punto centrale del

problema che riguarda, invece, se e come l'associazione tra

queste facoltà si è generato. Se per generare

le facoltà linguistiche è necessario saper pianificare

(per pianificare una proposizione e per pianificare la manifattura

di un oggetto occorre saper mettere insieme e gerarchizzare

azioni e ripetizioni di azioni) allora il germe delle facoltà

linguistiche (anche se non necessariamente simboliche) può

essere rintracciato in quelle specie pre-umane che sapevano

eseguire certe azioni complesse già due milioni e mezzo

di anni fa. L'Homo habilis scheggiava le pietre oltre

due milioni di anni fa; un milione e mezzo di anni fa l'Homo

erectus maneggiava il fuoco e produceva amigdale scheggiate

complesse e, centotrentamila anni fa, era in grado di costruire

zattere e compiere navigazioni. Queste capacità possono

essere considerate del tutto senza valore ai fini dell'evoluzione

delle facoltà cognitive richieste dal linguaggio? Io

sono convinto che queste facoltà abbiano un nesso con

l'evoluzione delle facoltà linguistiche, ma gli autori

di Mystery sostengono che “non ci sono prove evidenti

di comportamenti moderni da parte dell'Homo di Neanderthal

o di altre specie ominine estinte”. Anche questa affermazione,

prima ancora che metodologicamente contraddittoria, suona fortemente

a favore di una pregiudiziale diversità ontologica tra

Homo sapiens e tutto ciò che l'ha preceduto.

Infine, la ciliegina sulla torta. Dopo aver cercato di ridurre

il valore dei risultati di quaranta anni di studi effettuati

nelle varie discipline (anatomia e funzionalità comparata;

paleontologia e archeologia; biologia molecolare e genetica;

modellistica computazionale), gli autori di Mystery presentano

i loro “suggerimenti per gli indirizzi di ricerca da effettuare

in futuro”. Arrivato alla fine di un lungo articolo in

cui, passo passo, gli autori hanno negato valore ai vari approcci

metodologici fin qui tentati, il lettore si aspetta che gli

autori gli prospettino nuovi ambiti, nuovi metodi, nuove strategie.

E invece... gli autori si limitano a suggerire aggiustamenti

piuttosto banali delle vecchie metodologie da utilizzare nei

medesimi campi precedentemente studiati (anatomia e funzionalità

comparata; paleontologia e archeologia; biologia molecolare

e genetica; modellistica computazionale). Francamente ci si

sarebbe potuti aspettare di meglio.

Nel 1971, facendo riferimento al potenziale innovativo che era

contenuto nella rivolta studentesca parigina del maggio del

1968, l'antropologo gesuita Michel de Certeau aveva utilizzato

l'espressione Rupture Instauratrice, facendo esplicitamente

riferimento a un principio e a un metodo di ricerca. Se l'articolo

di Chomsky avesse avuto un minimo di questo spirito di Rottura

Rifondatrice, allora lo si sarebbe potuto considerare un

passo metodologico per una più efficace ricerca sulle

origini del linguaggio. Al contrario, l'articolo non evoca alcun

afflato di Rottura Rifondatrice, ma solo l'immagine avvizzita

di una vecchia, stantia e per nulla innovatrice Rottura

(senza altri aggettivi di genere).

Piero Borzini

Note

- Diventare Umani. Origine ed evoluzione di quel che siamo.

Aracne, Roma, 2013.

- Hauser MD, Yang C, Berwick RC, Tattersall J, Ryan MJ, Watumull

J, Chomsky N, Lewontin RC. The Mystery of Language Evolution.

Front. Phychol. Pubblicato on line: 7/5/2014.

|