|

antropologia

Un'antropologa dallo sguardo 'altro'

intervista a Franco Cuomo di Domenico Sabino

Annabella Rossi (Roma, 1933 - 1984) fu tra le prime ad utilizzare la fotografia e la ripresa video nella ricerca antropologica in Italia.

Ne parliamo con un filosofo e saggista.

Franco Cuomo, docente all'università di Napoli,

funzionario del settore Musei e Biblioteche della regione Campania,

dove e quando conosci l'antropologa Annabella Rossi? Qual è

il suo modus operandi per entrare in contatto con le persone

e gli informatori?

Non

sono un antropologo e la mia conoscenza di Annabella Rossi è

stata meramente fortuita. La conobbi nel 1976 a una festa popolare

al Santuario della Madonna di Materdomini a Nocera Superiore

(SA); la festa si svolge il 14 agosto vigilia di Ferragosto

e dura fino all'alba del giorno successivo. Durante la festa

numerosi gruppi si esibivano nello spazio antistante al Santuario

con canti e danze rituali “dedicati alla Madonna”.

Una festa molto intensa e suggestiva. Io andai con i miei amici

di allora: Annibale Ruccello, Franco Autiero, Vanni Baiano.

Noi eravamo col M° Roberto De Simone che registrava tali

canti di tradizione orale per una sua pubblicazione; fu lui

a presentarcela: bassina, rotondetta, con gonnellone e collane

etniche. Insegnava Antropologia Culturale all'università

di Salerno. L'impressione che ebbi fu quella di una donna molto

abile a entrare in contatto con altre donne, anche se molto

più avanti negli anni di lei e di diversa collocazione

culturale. Era capace di far venir fuori aspetti inconsueti

e oltremodo autentici, lavorando sul loro universo simbolico

su cui indagava già da anni attraverso ricerche storiche,

antropologiche e sociali del profondo Sud d'Italia. Credo che

per lei sia stato decisivo l'incontro avvenuto nel 1959 con

l'antropologo Ernesto de Martino, con l'uscita di un numero

monografico della rivista Nuovi Argomenti, dedicato a “Mito

e Civiltà Moderna”. Non

sono un antropologo e la mia conoscenza di Annabella Rossi è

stata meramente fortuita. La conobbi nel 1976 a una festa popolare

al Santuario della Madonna di Materdomini a Nocera Superiore

(SA); la festa si svolge il 14 agosto vigilia di Ferragosto

e dura fino all'alba del giorno successivo. Durante la festa

numerosi gruppi si esibivano nello spazio antistante al Santuario

con canti e danze rituali “dedicati alla Madonna”.

Una festa molto intensa e suggestiva. Io andai con i miei amici

di allora: Annibale Ruccello, Franco Autiero, Vanni Baiano.

Noi eravamo col M° Roberto De Simone che registrava tali

canti di tradizione orale per una sua pubblicazione; fu lui

a presentarcela: bassina, rotondetta, con gonnellone e collane

etniche. Insegnava Antropologia Culturale all'università

di Salerno. L'impressione che ebbi fu quella di una donna molto

abile a entrare in contatto con altre donne, anche se molto

più avanti negli anni di lei e di diversa collocazione

culturale. Era capace di far venir fuori aspetti inconsueti

e oltremodo autentici, lavorando sul loro universo simbolico

su cui indagava già da anni attraverso ricerche storiche,

antropologiche e sociali del profondo Sud d'Italia. Credo che

per lei sia stato decisivo l'incontro avvenuto nel 1959 con

l'antropologo Ernesto de Martino, con l'uscita di un numero

monografico della rivista Nuovi Argomenti, dedicato a “Mito

e Civiltà Moderna”.

Nel 1959 Annabella incontra Ernesto de Martino; trae indicazioni

per il proprio lavoro di ricerca sul campo; acquisisce una presa

di coscienza della problematica dei rapporti tra classi al potere

e classi subalterne e ne parla nell'articolo del '71 “Realtà

subalterna e documentazione”: «Questa realtà

deve essere documentata, per essere conosciuta, per circolare,

per smascherare chi la copre per precisi fini politici».

È attuale tale asserzione?

Oggi è molto difficile definire i rapporti tra classi

e potere perché le classi, nell'accezione marxiana del

termine e anche demartiniana, non esistono più, omologate

come sono in una low class di massa, mentre lo stesso

concetto di potere è diventato altro dall'idea monolitica

del grande Moloch. È un potere molto diffuso e 'liquido',

per dirla col sociologo Bauman. Anche il capitale politico è

'liquido' e pronto a qualsiasi investimento e coglie con prontezza

le possibilità di profitti che la paura del futuro offre

in misura crescente. Grandi investimenti si profilano di fronte

allo scricchiolare della sovranità di quel Leviatano

che aveva costruito la sua forza e legittimazione proprio sulla

paura (ma restituendo protezione e sicurezza). In questa fluidità

si accompagna un aumento della disuguaglianza che, se una volta,

soprattutto per le classi subalterne, aveva dei riferimenti

simbolici e identitari, oggi no. In più, vedo una forte

resistenza al cambiamento e una chiusura verso ogni possibile

emancipazione.

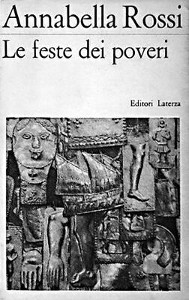

Negli anni Sessanta, conduce nel Meridione ricerche sulla

religiosità popolare, corredate di documentazione fotografica

e confluite nei volumi “Le feste dei poveri” e “Lettere

da una tarantata”. Si può affermare che abbia dato

inizio all'antropologia visiva in Italia, ovvero immagine-documento

definito 'campo visivo'?

Sicuramente. Annabella Rossi è stata tra le prime a utilizzare

la fotografia e la ripresa video nella ricerca antropologica

in Italia; molti suoi reportage sono fotografici. Un'antropologia

visiva è un documento antropologico definito 'campo visivo'.

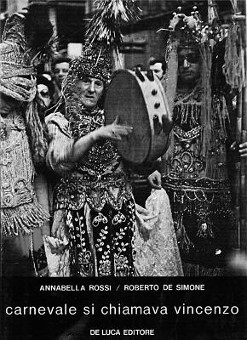

A Vico Equense (Na) - nella frazione di Ticciano - con Roberto

De Simone ha fotografato e registrato una serie di canti rituali

inseriti poi nel saggio Carnevale si chiamava Vincenzo,

risultato di una ricerca durata quattro anni, ancora oggi unica

e insuperata per vastità e completezza, condotta negli

anni Settanta in Campania.

|

| Annabella Rossi |

Di tammorra, taranta, pizzica salentina, ecc.

Nei due saggi sopra citati si evidenzia l'approccio gramsciano

alla struttura festa e al folclore considerato fino ad allora

elemento 'pittoresco' e 'spettacolare'; per la Rossi, invece,

esso è l'espressione di determinati strati sociali con

cui entrare in simbiosi. Basti pensare che con “Lettere

da una tarantata” - esempio ante litteram di antropologia

dialogica - l'analisi del fenomeno è scandita da una

tarantata e dal suo vissuto reso accessibile per la prima volta.

Cosa puoi aggiungere in merito a tale considerazione comparandola

alla situazione odierna?

Nulla. Gramsci è stato per molti di noi una guida per

comprendere ciò che Pasolini chiamò “mutazione

antropologica”, ma gli approcci antropologici di quegli

anni si nutrirono anche degli studi del linguista/semiologo

Saussure ovvero dello strutturalismo. Nel 1958 un gruppo di

antropologi, tra cui Tullio Seppilli, Amalia Signorelli e Tullio

Tentori, elaborò una vera e propria carta di fondazione

dell'antropologia culturale italiana che cominciò a fare

il suo ingresso negli atenei. Per ritornare al libro che citi,

Lettere da una tarantata, è un testo mitico e

introvabile. Lo conosco perché me ne parlava Annibale

Ruccello che lo aveva incluso tra le cose da leggere; ne abbiamo

letto anche qualche passo insieme, nella pizzeria 'Zemberiniello'

a Castellammare di Stabia (Na) dove ci incontravamo, oltre che

per mangiare la pizza anche per caotici seminari preparatori

di Ipata, una rilettura dell'Asino d'oro di Apuleio.

Le Lettere da una tarantata furono frutto di una corrispondenza

intercorsa dal '59 al '65 fra Annabella Rossi e Anna, un'anziana

contadina della provincia di Lecce, afflitta fin dalla giovinezza

da crisi epilettiche quotidiane. Il testo inquadra nella giusta

luce questo fenomeno, tenendo conto delle condizioni di vita

in cui viveva il contadino del Sud. Oggi tutto questo non esiste

più e laddove sembra esistere è solo una scialba

riproposizione folkloristica. Mi riferisco alle scuole di tammorra,

taranta, pizzica salentina, etc.

Negli anni Settanta, durante la docenza di Antropologia

Culturale presso l'università di Salerno, Annabella conosce

Roberto De Simone e avvia cospicue ricerche in Campania con

documentazione fotografica, sonora e filmica. Ritroviamo i risultati

antropologici ed etno-musicologici di tali lavori nei saggi

“Immagini della Madonna dell'Arco” e “Carnevale

si chiamava Vincenzo”. Ciò avrebbe dovuto suscitare

maggior attenzione per l'antropologia e la cultura popolare.

Cosa ricordi di quel periodo?

Quegli anni per molti di noi furono un laboratorio permanente

di crescita culturale, eravamo giovanissimi senza internet e

senza cellulari. La società italiana mi pareva più

aperta e curiosa rispetto a quella omologata di oggi. Certo

quegli anni furono attraversati dal terrorismo, ma credo che

la società fosse attraversata da un anelito democratico

e da una spinta al cambiamento che oggi non c'è. L'interesse

per le culture subalterne nasceva proprio dalla voglia di partecipazione

e di democrazia. A veicolare tutto ciò c'erano folk singer,

artisti, registi, scrittori. Noi eravamo giovani in quegli anni,

ma gli intellettuali che spingevano e alimentavano questa spinta

erano quarantenni: Annabella Rossi, De Simone, Calvino, Pasolini,

Signorelli. L'Antropologia Culturale e la cultura popolare fanno

il loro ingresso nelle università. Negli anni 70 io,

Ruccello e Autiero eravamo studenti; abbiamo conosciuto gli

antropologi Luigi Maria Lombardi Satriani, Amalia Signorelli,

Alfonso Maria di Nola e seguito con vivo interesse le lezioni

all'università di Napoli.

Negli anni in cui opera la Rossi, la cultura egemone opera

una sorta di rimozione della cultura popolare definendola volgare

e inopportuna. Contro tale rimozione si leva forte la voce di

Annabella, tant'è che durante i viaggi nel Salento e

nel Mezzogiorno studia e denuncia siffatta situazione. Oggi

ci sono antropologi che operano entrando in contatto diretto

con la comunità, carpendone le trasformazioni in atto?

Penso che l'Antropologia Culturale è diventata antropologia

urbana. Oggi la ricerca antropologica sulle comunità

è svolta in maniera dignitosa e con molta serietà

nei centri sociali, poli attrattori di istanze che arrivano

da culture 'altre' alla nostra: mi riferisco agli immigrati,

ma anche ai ceti emarginati dal nostro sistema sociale. La società

è diventata neofeudale: signori molto ricchi con una

sterminata, benché informatizzata, servitù della

gleba.

Attualmente la ricerca antropologica ha avuto un'evoluzione

o un'involuzione? Dove dovrebbe volgere lo sguardo? Cosa dovrebbe

significare per un antropologo 'osservare' una festa popolare?

La ricerca antropologica si è completamente trasformata

e oggi un antropologo potrebbe osservare le feste popolari degli

immigrati, i flash mob che si attivano per le cause più

disparate, i movimenti che si organizzano contro un grigio conformismo.

Perché una personalità vigorosa come Annabella

Rossi è spesso dimenticata dagli antropologi? Cosa rimane

proficuo della sua produzione scientifica e del suo insegnamento?

Cosa dovrebbe trasmettere la sua lezione a chi si avvicina all'antropologia?

La lezione che Annabella Rossi trasmette e lascia, come tutti

i grandi intellettuali, è l'impegno profuso nel lavoro

e nella ricerca. Un'analisi come la sua, oggi, non si potrebbe

più fare in Italia perché quel mondo magico del

Mezzogiorno, indagato in profondità, nei contenuti e

nei documenti della tradizione orale, è scomparso da

tempo e per sempre. Prevedo tempi ancora bui e lontana una possibile

ripresa.

Domenico Sabino

Bibliografia essenziale

Annabella

Rossi, Simonetta Piccone Stella, La fatica di leggere,

Roma, Editori Riuniti, 1964

Annabella Rossi, Roberto Leydi, Osservazioni sui canti

religiosi non liturgici, Milano, Ed. del Gallo, 1965

Annabella Rossi, Le feste dei poveri, I ed., Bari,

Laterza, 1969

Annabella Rossi, Lettere da una tarantata, I ed.,

Bari, De Donato, 1970

Annabella Rossi, Lello Mazzacane, Miseria e follia,

Milano, Editphoto, 1971

Annabella Rossi, Ferdinando Scianna, Il glorioso Alberto,

Milano, Editphoto, 1971

Annabella Rossi, Roberto De Simone, Immagini della

Madonna dell'Arco, Roma, De Luca, 1974

Annabella Rossi, Roberto De Simone, Carnevale si chiamava

Vincenzo, Roma, De Luca, 1977

Annabella Rossi, Claudio Barbati, Gianfranco Mingozzi,

Profondo Sud. Viaggio nei luoghi di Ernesto de Martino

a vent'anni da “Sud e magia”, Milano,

Feltrinelli, 1978

Annabella Rossi, E il mondo si fece giallo, Vibo

Valentia, Qualecultura - Jaca Book, 1991

Vincenzo Esposito (a cura di), Annabella Rossi e la

fotografia. Vent'anni di ricerca visiva nel Salento e

in Campania, Napoli, Liguori, 2003.

|

|