|

pena capitale

L'ultimo pasto

dei condannati a morte

di Luigi Botta / foto Henry Hargreaves

Un fotografo neozelandese, che ha scelto il cibo come suo focus, realizza 12 scatti ricostruendo quel che hanno chiesto di mangiare altrettanti detenuti prima di essere uccisi. Li presenta alla Biennale di Venezia 2013. Lo storico Luigi Botta introduce il suo lavoro e lo intervista.

In memoria di Vincenzina Vanzetti

nel ventennale della sua morte

Johnny Ray Conner, 32 anni, un nero convertito

all'Islam dietro le sbarre, chiede al guardiano del penitenziario

di Huntsville, Texas, il permesso di poter parlare più

a lungo rispetto ai consueti due minuti che vengono assegnati

ai condannati a morte per le loro ultime dichiarazioni. Deve

finire i suoi giorni di lì a un nonnulla, infilzato da

una flebo che coi suoi tre veleni lo manda al creatore in pochi

istanti.

Gli concedono tre minuti. Uno in più del solito. Ha dinnanzi

a sé, dietro la vetrata che divide la camera della morte

dalla cella di osservazione che ospita i testimoni, Marie, figlia

di Kathy Ann Ngyuen, la commessa di un supermercato di Houston

uccisa il 17 maggio 1998 nel corso di una banale rapina andata

a male. La donna aveva 49 anni. Johnny, a quell'epoca, era giovane.

Aveva 23 anni. I giudici del tribunale giudicante, di quella

rapina, hanno ritenuto di dover accusare lui. Così pure

dell'omicidio della donna.

Si era trattato di un colpo solitario, compiuto probabilmente

per un «drink», in parte forse già sorseggiato

lungo le corsie del supermercato e poi posato sul bancone della

cassa. Con la confezione aperta. Kathy Ann, che non è

una sprovveduta e bada alla sua vita, attende i clienti dietro

un vetro antiproiettile. Una piccola apertura serve a far transitare

i prodotti e ad effettuare il pagamento. È da quella

apertura che improvvisamente spunta un revolver calibro 32.

Kathy Ann neppure lo vede, perché nel medesimo momento

entra Julian Gutierrez, un avventore che intende pagare la benzina

che ha prelevato dalle pompe poste sul piazzale esterno. Ha

le banconote in mano. Varcata la soglia sente intimare, non

sa se a lui o alla cassiera, «Dammi tutti i tuoi soldi».

L'arma da fuoco gli viene puntata contro. Molla il denaro e

fugge. Parte un colpo che gli trapassa il petto e il braccio.

Altri due colpi subito dopo raggiungono Kathy Ann al capo. Il

malvivente, passato l'impeto omicida, scappa. Senza raccoglier

nulla. La polizia interviene e trova sul pavimento i soldi e

il succo di frutta in bottiglietta. Sulla confezione vengono

rilevate due impronte. Una appartiene a Conner. Nulla di strano.

Perché in quel supermercato, lui, Johnny, ci va comunemente.

L'altra ad altro, non identificato. L'impronta di Conner è

ritenuta sufficiente. Così il ventitreenne viene incastrato.

I testimoni non sono risolutivi. Hanno sentito gli spari e solo

visto un giovane fuggire. Di colore. Corsa veloce. Camicia bianca.

Chi col cappello e chi senza. Le certezze sono poche. Eppure

lui, Johnny Ray Conner, seppure continui a dichiararsi innocente

e in molti -non soltanto la difesa- sostengano la sua tesi,

è condannato. A morte.

|

| La figura del pittore rinascimentale italiano Arcimboldo

elaborata per il New York Times sovrapponendo e

affiancando bonbon, caramelle, biscotti, croissant,

frutta candita e pasticceria colorata |

Il 22 agosto 2007, in pieno pomeriggio, Johnny è disteso

sul lettino. Il sole alto in cielo non fa filtrare i suoi raggi

nei locali seminterrati, privi di finestre. Davanti a lui il

boia. Tutt'intorno sopravvive la ritualità della pena

capitale. Conner ha il suo solito sguardo triste, quello di

natura, da bambino un po' invecchiato, con gli occhi che si

perdono nel vuoto. Al fianco di Marie c'è Katherine Le,

sorella di Johnny; poco distanti sono i mariti delle due donne,

che osservano in modo un po' più defilato quel che succede.

Conner chiede loro di indicare la figlia della vittima, in modo

da potervi fare conoscenza. Non l'ha mai vista prima. Le chiede

di guardarlo: «Io voglio che tu mi capisca -dice- non

voglio che tu abbia alcuna animosità contro di me».

E continua: «Io non sono arrabbiato con te. Anche se non

mi conosci, ti amo. Chiedo al tuo cuore di perdonarmi».

Marie annuisce con la testa. Fissa il muro e non guarda Conner,

anche se lui più volte cerca il suo sguardo.

«Quello che mi sta accadendo è ingiusto -continua

Johnny-, il sistema è rotto». Lo dice da non colpevole

destinato a finire i suoi giorni nei prossimi minuti. Tuttavia

chiede ai suoi parenti di perdonarlo e di accettare la sua esecuzione.

«Non volevo farvi del male -sostiene infine con la voce

rotta-. Continuate a vivere la vostra vita e non siate arrabbiati

per ciò che mi sta accadendo. Questo è il destino.

Questa è la vita. Questa è la cosa che devo fare.

Allah mi vuole a casa». Parla poco meno di tre minuti

e sembra aver concluso la sua dichiarazione. Il sodio pentotal,

il primo dei tre veleni, comincia a entrare in circolo. Poi

Johnny si riprende per un attimo, sottovoce: «Io ti amo

e ...» perde conoscenza. Le due donne, entrambe vittime

innocenti, unite nel dolore, piangono. Il cloruro pancuronium

gli paralizza i muscoli per evitare contorcimenti sgradevoli

alla vista. Il bromuro di potassio gli ferma il cuore. Otto

minuti dopo è già passato oltre. Viene dichiarato

morto alle 18,20. Finisce in orario. Rispetta i tempi della

legge, oltreché i modi. È un condannato a morte

che non ha fatto capricci, come molti altri che si sono dimenati,

o peggio, ed hanno reso impossibile l'opera del boia. Su Huntsville

c'è una cappa di calore che non ha eguali negli ultimi

cinquant'anni. Ci sono più di 105 gradi Fahrenheit. I

bambini si spruzzano addosso l'acqua delle pompe.

Il medico, nel suo rito di sempre che mostra tutta la noia del

mestiere, stila il referto; l'impresa di pompe funebri concorda

a parte il funerale coi parenti. La giustizia ha fatto il suo

corso. Sei giorni dopo, sempre lì, è il turno

di Daroyce Mosley, sette giorni dopo di John Amador ed otto

giorni dopo di Kenneth Foster, accusato, quest'ultimo, di aver

ospitato in auto un individuo prossimo a commettere un omicidio.

Sì, sì, solo ospitato. Viene mandato sulla sedia

elettrica, agli effetti pratici della giustizia texana, perché

«non poteva non sapere».

|

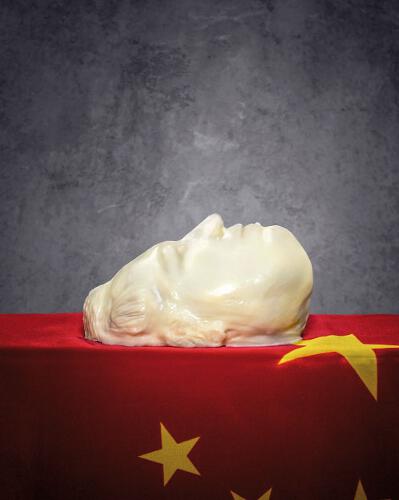

| Torta ritratto glassata di Mao Zedong |

Grandissima capacità di scelta culinaria

Quella di Johnny Ray Conner, non colpevole e dichiaratosi innocente

(c'è anche una richiesta di revisione del processo da

parte di un giudice federale, richiesta che non fa il suo corso),

è la quattrocentesima esecuzione dalla reintroduzione

della pena capitale in Texas nel 1982. L'Unione Europea nell'occasione

invita il governatore Rick Perry a cessare la pratica delle

esecuzioni. Perry risponde attraverso un portavoce che l'Unione

Europea dovrebbe farsi gli affari propri.

Johnny è morto, a poche ore di distanza -la differenza

di fuso orario le avvicina ancor di più-, esattamente

ottant'anni dopo Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Una brutta

storia che continua.

Johnny Ray Conner ha ottenuto quel minuto in più di «confessione»

perché ha rinunciato all'ultimo pasto. Ha scelto di affidarsi

alle mani del boia a stomaco vuoto, con la coscienza a posto,

ed anche salva, grazie alle poche parole che ha avuto il coraggio

di confidare, in extremis, alla figlia di quella donna che lui,

secondo i giudici, avrebbe ucciso. Un pasto che è un

rituale che la tradizione impone. Che diventa ancor più

significativo se non c'è. Sì, perché a

rifiutarlo sono solitamente coloro che non accettano il verdetto

di colpevolezza, che sostengono la loro innocenza e che negano

al carcere quel ruolo di espiazione che gli è assegnato

dalla giustizia. Il rifiuto del cibo, il rifiuto dell'invito

a consumare l'ultimo pasto, diventa l'occasione per mandare

a quel paese un sistema che non è stato capace -nello

spirito di colui che si ritiene ingiustamente condannato a morte-

di dare o restituire giustizia. L'accettazione, invece, provocatoria

quanto si vuole o emblematica, in relazione alla tipologia del

cibo ed alle quantità richieste, rappresenta una consapevole

ritualità di ammissione di colpa che passa attraverso

il compromesso che lega in un unico grande amplesso il detenuto-condannato

con il carcere, i carcerieri ed il sistema che ha generato la

condanna, il boia con tutti insieme. Con la pena estrema che

diventa l'espiazione totale e definitiva della colpa. Pasto

compreso.

Dove non esiste, o non esiste più, la pena di morte,

come in Italia, la questione si offre come occasione di dibattito

a distanza, ma negli Usa, dove ben ventisette Stati la praticano

più o meno comunemente (e gli Usa non sono che uno dei

76 Stati al mondo che considerano la pena capitale come una

soluzione di giustizia; contro 120 nei quali è stata

abolita) ed i movimenti pro e contro sono diffusi su tutto il

territorio con un frenetico attivismo, la questione riveste

tutta la sua importanza. Oggi il web è lo specchio del

conflitto che anima il dibattito. Ma non solo. Ogni cosa che

riguarda i condannati a morte viene studiata, analizzata, fatto

oggetto di ricerche universitarie, rapporti e segnalazioni di

fondazioni e di «society» di studi, confrontata,

trasformata in dibattito e codificata con statistiche e pubblicazioni.

Anche l'ultimo pasto. Il Dipartimento di Giustizia Centrale

del Texas, ad esempio, predispone un'«enciclopedia»

della morte, con indagini, percentuali e dati di varia «umanità»

relativi a 243 giustiziati (secondo i dati aggiornati sino al

2001). Che, a quanto pare, hanno preteso di avvicinarsi agli

ultimi istanti di vita dando sfoggio di una grandissima capacità

-che probabilmente è anche segno di autoironica compassione

o di rivalsa da far conoscere all'esterno- di scelta culinaria.

Il 23 per cento ha consumato gli hamburger o i cheeseburger,

il 14,8 per cento la carne sotto forma di bistecca, il 15,6

per cento il gelato nei suoi diversi gusti, il 13,1 per cento

l'insalata e l'8,2 per cento il latte. Mentre il 5,35 per cento

si è accontentato del caffè, il 2,8 per cento

ha deciso di porre fine ai suoi giorni divorandosi la pizza.

Alcuni avrebbero voluto privilegiare un bicchiere di vino, una

gomma da masticare o un pacchetto di sigarette -anche se non

commestibile-, ma la direzione del carcere non li ha assecondati

perché prodotti non previsti dai regolamenti.

Il pasto mancato, di Johnny Ray Conner (sono comunque percentualmente

numerosi coloro che scelgono di non ingerire cibo), o quello

esagerato, di Lawrence Russel Brewer, che ha chiesto di tutto

e ancora un po' (in conseguenza al quale il Texas ha iniziato

ad imporre l'annullamento per tutti dell'ultimo pasto costringendo

il condannato a cibarsi del menu di giornata previsto per tutto

il braccio della morte), appartengono ad una casistica che va

oltre la quotidianità e rientra nell'occorrenza particolare,

per cui la loro eccezionalità è oggetto di approfondita

attenzione e di puntuale divulgazione. Ma l'ultimo pasto non

è solo circostanza di indagine psicologica, sociologica

od antropologica, ma diventa anche oggetto di esplorazione da

parte di chi nel cibo e col cibo -e nel rapporto che il cibo

ha col mondo, ad ogni latitudine ed in ogni condizione- ragiona

con funzione ampia, scegliendo di interpretarne il senso anche

in modo non convenzionale.

|

| Opera della serie Deep Fried Gadget |

Chi è Henry Hargreaves

Henry Hargreaves è un giovane fotografo che ama sperimentare

tecniche e soggetti facendo della provocazione uno strumento

di dibattito e di coinvolgimento collettivo. Si mette e rimette

in gioco ogni volta che affronta una nuova situazione. Lui ha

guardato ampiamente all'ultimo pasto dei condannati a morte,

e lo ha fatto adoperando tecnica e stile, passione e contaminazione,

esponendosi in prima persona e sviluppando, attraverso un mezzo

di comunicazione come la fotografia che rapidamente si diffonde

nel mondo della tecnologia, la sintesi di un tema che fa impressione,

che fa ribrezzo, che non anima certo -sollecitandone la fantasia-

il mercato dell'arte e l'animosità dei collezionisti

che si rincorrono sull'avanguardia del momento. Henry ha iniziato

a ricostruire alcune ultime cene e a fotografarle, utilizzando

gli stessi mezzi e gli stessi principi della pubblicità,

alla stregua di prodotti di consumo o di beni da propagandare

attraverso gli spot televisivi o le pagine patinate dei «magazine»

in edicola. Lo ha fatto in modo asettico, distaccato, quasi

estraneo al soggetto dell'immagine -che invece è sofferta

e costruita- proponendo sé stesso come interlocutore

neutrale di una storia che trae la propria origine in un atto

che una sentenza di giudizio ritiene criminale e che si conclude

poco dopo il consumo del pasto stesso. Trasforma in elemento

di storia l'immagine del cibo, quello «ultimo»,

destinandola a sostenere un ruolo che, superata la «pietas»

del racconto estremo, assurge quasi a rappresentare un momento

di scelta culinaria. Riscrive, criticamente e provocatoriamente,

la storia del cibo della cella della morte.

|

| Opera

della serie Deep Fried Gadget |

Progetti che fanno discutere

La

storia di Henry Hargreaves, nonostante affronti temi scottanti

e si collochi in un quadro di sfida e di profanazione ad ogni

formula consolidata ch'egli affronta, è una storia di

successo. Nasce e cresce a Christchurch, una città con

poca tradizione (ha più o meno un secolo e mezzo di vita)

che è la più grande dell'isola del Sud della Nuova

Zelanda. È il ragazzo perfetto per fare l'indossatore:

lavora come modello per le più prestigiose case di moda

di tutto il mondo e condivide con fotografi del calibro di Stephen

Meisel, Mario Testino e Richard Avedon un successo che sembra

destinato a durare nel tempo. Da soggetto passivo, con grande

puntualità e passione, sceglie di diventare attivo: molla

l'immagine di bel ragazzo da copertina, impugna la macchina

fotografica e raggiunge New York. Inizia a lavorare anch'egli

per la moda, con clienti di grande importanza e progetti divertenti,

creativi, trasformisti e memorabili che lo pongono immediatamente

in buona luce. Le sue scelte sono un successo. La

storia di Henry Hargreaves, nonostante affronti temi scottanti

e si collochi in un quadro di sfida e di profanazione ad ogni

formula consolidata ch'egli affronta, è una storia di

successo. Nasce e cresce a Christchurch, una città con

poca tradizione (ha più o meno un secolo e mezzo di vita)

che è la più grande dell'isola del Sud della Nuova

Zelanda. È il ragazzo perfetto per fare l'indossatore:

lavora come modello per le più prestigiose case di moda

di tutto il mondo e condivide con fotografi del calibro di Stephen

Meisel, Mario Testino e Richard Avedon un successo che sembra

destinato a durare nel tempo. Da soggetto passivo, con grande

puntualità e passione, sceglie di diventare attivo: molla

l'immagine di bel ragazzo da copertina, impugna la macchina

fotografica e raggiunge New York. Inizia a lavorare anch'egli

per la moda, con clienti di grande importanza e progetti divertenti,

creativi, trasformisti e memorabili che lo pongono immediatamente

in buona luce. Le sue scelte sono un successo.

Quasi tutti i suoi progetti fanno discutere. Il suo studio diventa

un cantiere di lavoro nel quale l'elaborazione dei soggetti

e del materiale rappresenta l'elemento propulsore delle storie

da raccontare e lo scatto fotografico altro non è che

la codifica di un momento di grande e provocatorio dibattito

epocale d'indirizzo antropologico. Precorre i tempi, individua

gli obiettivi ed indica alla gente le storie cui prestare attenzione.

Fa, in contemporanea, ciò che il mercato ama e odia.

Non è il merito dell'ambivalenza ma quello della cinica

provocazione.

La serie degli «Shattered» richiama la sventura

dei vetri e degli specchi rotti; quella delle «Hard Copy»

la schietta rassegnazione dell'immagine umana traslata in astrattismo

e geometria cromatica; quella delle «Mask» l'annullamento

dei ritratti e la loro sostituzione con ninnoli e bigiotteria.

Scimmiotta l'artista Damien Hirst sostituendo i suoi «punti»

colorati con miriadi di ben note pastigliette «m&m's»

di cioccolato ricoperte di glassa vivacissima, affiancate le

une alle altre; con la serie «Who Done It?» inserisce

le più autorevoli boccette di profumo in contesti di

foto segnaletiche; con «Toasted Icons» propone in

grandissimo formato i ritratti di personaggi noti (Jim Morrison,

i Beatles, Che Guevara, Marilyn Monroe, la regina Elisabetta

d'Inghilterra) realizzati accostando le fette biscottate bruciacchiate.

Con le «Subway Series» ricostruisce gli schemi delle

metropolitane di tutto il mondo realizzandoli con gli spaghetti

colorati, con i gomitoli di lana, con le cannucce variopinte,

le perline e gli «m&m's» (sempre loro!), messi

in fila; ricostruisce i «QR code» accostando migliaia

di cellulari di ogni tipo, tagliuzzati, sagomati, smontati e

trasformati in qualcos'altro. Poi comincia a dedicarsi al cibo.

Fa ritratti con il ketchup (o checiap!), colora le frittelle,

trasforma il burro in elemento grafico, realizza la tabella

dell'oculista con ritagli vegetali, ricostruisce i dipinti di

Mark Rothko con il riso colorato, trasforma in alimenti i gadget

elettronici, gli ipod e i computer portatili, scrive con la

pastasciutta, inventa il suo alfabeto con il «bacon»,

fa i ritratti ai presidenti americani con la gelatina colorata,

elabora per il New York Times la figura del pittore rinascimentale

italiano Arcimboldo sovrapponendo ed affiancando bonbon, caramelle,

biscotti, croissant, frutta candita e pasticceria colorata.

Poi dà fuoco alle calorie dei dolci, trasforma le torte

in segnaletica e cartellonistica, dipinge con le uova dal contenuto

colorato che si schiantano su piani rigorosamente scuri, riproduce

le pubblicità liberty con il caffè macinato, scrive

con i «Fruit Loops» policromi, ricostruisce la mappa

del mondo utilizzando i prodotti alimentari autoctoni nazionali,

congela i pomodori, riproduce e glassa i ritratti dei dittatori

più importanti in crema e pan di Spagna (e li distrugge

o li fa distruggere). Si avvale, in questa sua opera, della

collaborazione di Caitlin Levin, Amirah Kassem, Jessica Walsh,

Sarit Melmed, Lorenzo Fanton, Sarah Guido e Nicole Heffron.

Un elenco di opere, quello poc'anzi riferito, all'apparenza

banale ma fortemente riduttivo delle numerose operazioni che

Hargreaves sperimenta, incessantemente, in poco tempo, con una

grandissima ed invidiabile capacità inventiva. Fotografie

che propone, nel corso degli ultimi due anni, in mostre personali

-che stanno tra l'istallazione e l'happening- cui è invitato

soprattutto negli Usa ed in Germania.

Luigi Botta

Gli

ultimi pasti dei condannati a morte

La scelta di riproporre in chiave baroccheggiante il camerino

culinario di molte autorità mondiali di Broodway e non

soltanto (secondo le pretese di contratto che impongono la disponibilità,

prima e dopo il concerto o lo spettacolo, di ogni genere di

prodotti alimentari di consumo, dai dolci alla frutta, dalle

bevande ai liquori, dai tabacchi alla -anche se non alimentare-

siringa per il «buco», ecc.) apre nuovi spazi alla

ricerca di Henry Hargreaves. Che ha ormai dimenticato il suo

ruolo di modello alla moda per calarsi fino in fondo in una

parte che forse non è simile a quella che Keith Haring,

Jean-Michel Basquiat e Bansky assumono nel mondo del graffitismo

e della street art, ma che comunque è soggetta ad essere

contaminata e messa in discussione di continuo ad una velocità

che proprio non raggiunge quella della luce, ma quasi.

Hargreaves produce a più non posso.

Ed è appunto in questo contesto che nasce la serie dei

«No Seconds», gli ultimi pasti dei condannati a

morte. La sua ricerca è a 360 gradi. Indaga il cibo,

più che i soggetti, si interessa alla casistica particolare,

più che ai reati, non gli interessano i casi singoli

-anche se ne rimane coinvolto- ma si propone di fatto una denuncia

generale che nasce dal tema dell'«ultima cena» e

tocca l'argomento delle condanne a morte.

Monta i set, uno dietro l'altro, ricostruisce le tavole imbandite

restituendo il menu prima richiesto e poi servito, interpreta,

come meglio può e crede, piatti, posate, cibo, bicchieri

e guarniture. Come uno still life di un grande artista. Scatta

sulla zenitale, in modo distaccato e rigorosamente impersonale.

Accompagna ogni immagine con la descrizione dattiloscritta dell'individuo

condannato e del cibo da lui richiesto prima di morire. Un po'

di biografia spicciola, per l'osservatore disattento. La prima

serie è composta da nove personaggi.

Ronnie

Lee Gardner,

dello Utah, finisce i suoi giorni a 49 anni per

furto, rapimento e omicidio di due persone.

Viene ucciso da un plotone di esecuzione il 18 giugno 2010.

Consuma il suo ultimo pasto (aragosta, bistecca, torta di

mele e

gelato alla vaniglia) assistendo alla proiezione della trilogia

de «Il signore degli anelli». |

|

|

Victor

Feguer,

è accusato di rapimento e omicidio. Viene ucciso

con un'iniezione letale il 15 marzo 1963. È l'ultimo

condannato a morte

nello Iowa. Ha 28 anni.

Il suo pasto

finale è formato da una singola oliva con il nocciolo.. |

| |

Allen

Lee «Tiny» Davis,

ha 54 anni quando l'8 luglio 1999 finisce

sulla sedia elettrica

in Florida (è l'ultimo condannato ucciso con

questo metodo). È accusato dell'omicidio di tre persone.

La sua richiesta per l'ultimo pasto: code di aragosta, patate

fritte,

gamberi fritti, vongole fritte e pane all'aglio.. |

| |

Ted

Bundy,

ha accuse molto pesanti: violenza sessuale, necrofilia,

fuga dal carcere e omicidio di 30-35 giovani donne.

Viene ucciso in Florida sulla sedia elettrica il 24 gennaio

1989 all'età

di 43 anni. Si rifiuta di consumare

l'ultimo pasto e mangia uova,

bistecca, pane imburrato,

latte e succo di frutta, probabilmente il pasto

destinato

a tutti i detenuti. |

| |

Angel

Nieves Diaz, 55

anni,

è accusato di omicidio, sequestro e rapina

a mano

armata. Finisce i suoi giorni in Florida, dopo 34 minuti

d'agonia,

il 13 dicembre 2006, con un'iniezione letale.

Rifiuta l'ultimo pasto e rifiuta anche la cena servita dall'istituto

penitenziario. |

| |

John

Wayne Gacy,

chiamato «Killer Clown» (perché in carcere

dipinge

quadri di clown), ha 52 anni quando viene ucciso

con un'iniezione letale

il 10 maggio 1994. Nell'Illinois.

È accusato di pesantissimi reati: violenza

sessuale

e omicidio di 33 persone.

Chiede di consumare l'ultimo pasto: pollo fritto in gran

quantità, patatine

fritte e fragole. Prima di essere

accusato di omicidio Gacy aveva

gestito tre ristoranti «Kentucky

Fried Chicken», dove si mangia

esclusivamente pollo.

Le sue ultime parole: «Kiss my ass!» (Baciatemi

il culo!). |

| |

Stephen

Anderson,

finisce i suoi giorni a 49 anni, in California,

prigione

di San Quentin. È accusato di furto, aggressione,

fuga

dal carcere e omicidio di sette persone (tra le quali

anche

un detenuto). Consuma come ultimo pasto due panini

al

formaggio, un piatto di formaggio cottage, ravanello

e mais,

torta alle pesche e gelato al cioccolato. |

| |

Ricky

Ray Ractor,

42 anni, dell'Arkansas, è accusato di duplice

omicidio.

Muore per iniezione letale il 24 gennaio 1992. Sceglie di

mangiare una bistecca con patatine fritte, una torta di

noci e succo di

ciliegia. Non conclude il pasto: lascia

la torta dicendo di conservarla

per il dopo (ciò

conferma i suoi problemi di salute mentale emersi prima,

durante e dopo il processo). |

| |

Timothy

James McVeigh,

viene ucciso a 33 anni. È dell'Indiana.

È il responsabile del più sanguinoso atto

terroristico statunitense prima

dell'11 settembre 2001:

l'attentato di Oklahoma City, nel quale perdono

la vita

168 persone. Finisce i suoi giorni l'11 giugno 2001 per

iniezione

letale. Il suo ultimo pasto consiste in una ciotola

di gelato alla menta

con pezzettini di cioccolato. |

| |

Timothy

James McVeigh,

viene ucciso a 33 anni. È dell'Indiana.

È il responsabile del più sanguinoso atto

terroristico statunitense prima

dell'11 settembre 2001: l'attentato di Oklahoma City, nel

quale perdono

la vita 168 persone. Finisce i suoi giorni l'11 giugno 2001

per iniezione

letale. Il suo ultimo pasto consiste in una ciotola di gelato

alla menta

con pezzettini di cioccolato. |

| |

Quando nei primi

mesi del 2013 Henry Hargreaves viene invitato a Venezia ad esporre

le sue opere presso l'isola di San Servolo nella stagione della

Biennale prossima a venire, gli si chiede di ampliare il numero

delle fotografie appartenenti alla serie «No Seconds».

Ne prevede ulteriori tre: Teresa Wilson Bean Lewis, Ronnie Paul

Threadgill, Nicola Ferdinando Sacco e Bartolomeo Vanzetti.

Teresa

Wilson Bean Lewis,

ha 41 anni quando viene uccisa con

iniezione letale presso

il Greensville Correctional Center di Jarrat in

Virginia

il 23 settembre 2010. È la prima donna ad essere

giustiziata

dal 1912 in Virginia, anche la prima con iniezione

letale. Si dichiara

innocente ma è considerata la

mandante dell'omicidio del marito e

del figlio. Sul suo

caso si innescano numerose polemiche.

Consuma l'ultimo pasto:

pollo fritto, piselli al burro, torta di mele

e «Dr

Pepper». |

| |

Ronnie

Paul Threadgill,

viene giustiziato a 40 anni, il 16 aprile 2013,

nel carcere

di Huntsville, Texas, accusato di furto d'auto e di omicidio.

Subisce un'iniezione letale. Prima di morire dice: «Vado

in un posto

migliore» e mostra la sua dentiera d'oro

ad una donna presente

all'esecuzione. Gli viene rifiutato

l'ultimo pasto e si ciba del menu

comune ai detenuti: pollo

al forno, purè di patate con sugo tradizionale,

verdure,

piselli dolci, pane, tè, acqua, punch. |

| |

Di

Nicola

Ferdinando Sacco e Bartolomeo Vanzetti,

i due anarchici

italiani uccisi nel carcere di Charlestown,

Boston, Massachusetts, con

la sedia elettrica, si conosce

ampiamente la vicenda.

Il loro ultimo pasto è molto modesto: zuppa, arrosto,

toast e tè (non si

conosce se si tratti di un menu

richiesto oppure del medesimo

destinato a tutti i detenuti). |

| |

Sette

domande a Henry Hargreaves

Ad Henry Hargreaves -che oltre ad essere geniale è

anche persona gentile e generosa- poniamo alcune domande relative

alla serie «No Seconds», presentata lo scorso anno

presso il «Museo della follia» sull'isola di San

Servolo a Venezia (in una rassegna dal titolo «No seconds,

Comfort food e fotografia» curata da Chiara Casarin su

progetto di Mauro Zardetto).

Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad indagare

gli ultimi pasti dei condannati a morte?

Trovo che il cibo sia un potente connettore tra le genti. Non

si può sapere niente dei condannati o essere in grado

di relazionarsi in alcun modo con loro, ma quando si sente parlare

di qualcosa che ne è rivelatore, come le richieste degli

ultimi pasti, loro assumono in qualche modo una dimensione umana

nella mente di chi è interessato.

Con quale criterio hai scelto i soggetti da interpretare,

ricostruendo la loro mensa dell'addio alla vita?

Ho scelto casi ben noti; strane richieste di pasti, qualcuno

che era disabile, una donna, Sacco e Vanzetti perché

erano innocenti, e un uomo la cui ultima richiesta di pasto

gli è stata negata perché il Texas aveva modificato

la legge e lui ha consumato lo stesso cibo degli altri detenuti

presenti quella sera nel braccio della morte.

Dove hai rinvenuto le notizie relative agli ultimi pasti

dei condannati?

Si tratta di informazioni pubbliche; vi è anche una pagina

di Wikipedia che riguarda l'argomento.

Tu pensi che le scelte compiute dai condannati a morte -sempre

relative all'ultimo pasto- rispondano esclusivamente al dettato

personale oppure risentano, in qualche modo, di fattori esterni

che ne hanno condizionato il passato?

Penso che ci siano entrambi gli elementi, che in molti casi

riflettano il background sociale dei condannati, e talvolta

l'aspetto biografico e personale, come per John Wayne Gacy.

In altri casi si tratta di pura golosità, come per Timothy

McVeigh, in quanto la scelta non è conseguenza di nulla

e si tratta forse di un recupero dell'immaginario infantile.

In entrambi i casi c'è tanto spazio per l'interpretazione,

e ciò è l'essenza che io sento, che rende interessante

l'argomento.

Raccontaci la scelta fotografica che tu hai fatto: essenzialità

e scatto zenitale nell'immagine; sintesi e austerità

nella descrizione dei soggetti e delle pene.

Volevo che i piatti fossero mostrati così come li potevano

osservare i condannati un momento prima di impugnare le posate

per mangiare. Siccome non esiste una foto reale di un ultimo

pasto, io ero in grado di immaginarli serviti su piatti di carta

o di porcellana, pensare all'orgoglio del cuoco nel suo lavoro,

ecc.

Quali risultati -artistici e socio-politici- ha ottenuto

la tua ricerca?

Mi piace raccontare con il mio lavoro una storia; penso che

l'arte debba sostenere uno specchio di fronte allo spettatore

e debba essere lo spettatore a decidere come interpretarlo.

La scelta degli ultimi pasti dei condannati a morte ti impegna

anche personalmente pro o contro la pena di morte stessa?

Personalmente sono contro la pena di morte, ma non sono un sostenitore

della causa. Sento che la maggior parte delle persone negli

Stati Uniti ignora l'argomento, così come non ha alcuna

personale connessione con il prigioniero, sono solo statistiche.

Non sto condannando il crimine, ma sono convinto che la sponsorizzazione

delle esecuzioni da parte dello Stato rappresenti una consuetudine

barbara. Voglio soltanto essere lo spettatore desideroso di

comprendere il fenomeno, come una persona reale, e le conseguenze

di questa pratica.

(intervista realizzata con la collaborazione di Charline

Besnier).

|

| Il fotografo neozelandese Henry Hargreaves |

L'immagine definitiva

Per chiudere, alcune annotazioni dal sapore autobiografico

che si impongono in relazione alla fotografia dell'ultima cena

di Sacco e Vanzetti, realizzata in stretta connessione tra il

fotografo neozelandese e chi scrive. È nella primavera

del 2012 che i mass media americani si interessano -seppur genericamente

in quanto nulla di ufficiale è ancora comparso sul mercato

e l'autore ha buona parte del suo percorso artistico ancora

da compiere- dell'iniziativa di Henry Hargreaves di proporre

al grande pubblico una serie di immagini fotografiche sul tema

dell'ultimo pasto dei condannati a morte. A luglio appare la

notizia che il giovane artista è prossimo a presentare

tale ciclo, che viene denominato «No Seconds», presso

la «Herter Art Gallery» dell'University of Massachusetts,

in Amherst. Non si conosce quali siano i condannati, quali i

pasti e quali i criteri di individuazione. Chi scrive pensa

bene di interpellare il fotografo per sapere se, tra gli altri,

compaiano anche Sacco e Vanzetti, due personaggi che proprio

nel Massachusetts hanno vissuto il loro destino di morte. La

mostra presso l'«Amherst College» potrebbe essere

l'ennesima occasione per far meditare lo Stato americano su

questa storia mai dimenticata.

Il 26 luglio parte una mail in direzione di New York, che spiega

queste cose. La risposta di Henry non si fa attendere molto.

Dopo poco più di sei ore (senza tener conto del fuso

orario) fa sapere che il ciclo è momentaneamente chiuso.

Chi scrive non demorde. Pertanto la corrispondenza non finisce

lì. Nella successiva mail il fotografo viene informato

del cibo che Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti consumarono

nell'ultima cena (non si sa bene se su specifica richiesta oppure

predisposto per tutti i detenuti), «soup, beef, toast

and tea», che fu servito presso il carcere di Charlestown,

Boston, appena «Rose» Sacco e Luigina Vanzetti si

allontanarono dopo l'estrema visita ai loro familiari. L'informazione

è ripresa dal newspaper «Dallas Morning News»

del 23 agosto 1927, che la trasmette anche ad altri giornali

quotidiani internazionali. Hargreaves riceve in contemporanea

anche numerose informazioni circa la storia e le date della

vicenda dei due anarchici italiani. Ritiene la notizia «very

interesting and different from the others». La cosa, così

come riletta, gli interessa. Cercherà di realizzarla.

Ma il tempo stringe. La mostra in Amherst, la prima in assoluto

del fotografo, si tiene senza lo sperato resoconto su Sacco

e Vanzetti.

Bisogna dare tempo al tempo. Il 5 marzo 2013 è lo stesso

Hargreaves a farsi vivo. «Gli è stato chiesto -così

scrive- di ampliare il suo lavoro per presentarlo alla Biennale

di Venezia». È probabilmente l'occasione giusta.

La corrispondenza si infittisce e le informazioni, numerosissime,

relative agli ultimi istanti di vita di Nicola e Bartolomeo,

vanno avanti e indietro rapidamente tra l'Italia e New York.

Henry vuol sapere molte cose e si interroga sulla qualità

e sulle caratteristiche dell'ultima mensa dei due italiani.

Lavora sul progetto e si confronta. Il 2 maggio 2013 arriva

il primo scatto, per le eventuali revisioni. Il giorno stesso,

e quello successivo, le mail si moltiplicano ed il materiale,

di giorno ed anche di notte, va avanti e indietro con gli aggiustamenti.

Il 5 maggio compare nella posta elettronica l'immagine definitiva.

È quella che Henry Hargreaves presenta a Venezia (la

mostra si apre il 7 settembre all'isola di San Servolo), e che,

dopo Venezia, ha già portato in giro per il mondo insieme

alle altre undici della serie «No Seconds»

Luigi Botta

|