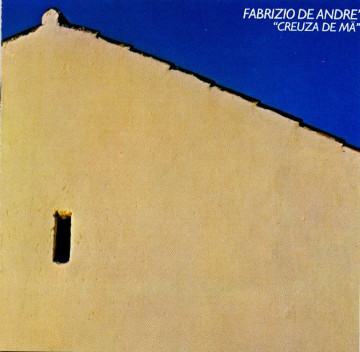

Crêuza de mä

“(...) Appena uscito, Crêuza non sollevò

nessun tipo di entusiasmo che non fosse quello di qualcuno di

voi critici. La casa discografica non ci credeva, qualche rappresentante

mi chiese se ero diventato matto ed in particolare il venditore

della Liguria mi fece sapere, stizzosamente, che neppure a Genova

c'era qualcuno che ci avesse capito un cazzo. Nel giro di un

paio di mesi Crêuza aveva venduto qualcosa come 45mila

copie, perfettamente corrispondenti alle previsioni mie e di

Pagani. Poi vi ci siete messi voi, a dire che Crêuza era

un capolavoro, a riempirci la giacca di medaglie fino a quando

la gente prima si è incuriosita e poi ha cominciato ad

apprezzare. Così le prime 45mila copie sono diventate

le oltre trecentomila di oggi...”

(Fabrizio de André a Giancarlo Susanna, 1990)

Com'è strano il destino di “Crêuza de mä”.

Fabrizio de André e Mauro Pagani trent'anni fa costruirono

in laboratorio il prototipo di quella che negli anni a venire

sarebbe stata la musica esposta negli scaffali dei negozi sotto

l'etichetta world music. Musica che appartiene alla gente, fatta

dalla gente per diffonderla tra la gente. Una musica difficilmente

misurabile su di un calendario e su di una carta geografica:

è musica che riporta alla mente certi paesi specifici

ma che è inadatta a restare chiusa dentro a dei confini

e che anzi si presta a contaminazioni, scambi e manipolazioni.

È musica insieme antica ed innovativa, pare affondare

le radici nel passato eppure è senza tempo. Fabrizio

e Mauro ci misero dentro tutto il loro amore e le suggestioni

raccolte in anni di letture e di viaggi. In testa un'idea vecchia,

la stessa delle genti che costruiscono le case sulla costa:

l'idea del mare messo lì a riunire le sue sponde e non

per tenerle lontane, la distesa d'acqua immaginata e vissuta

come porta aperta all'incontro, come occasione d'attraversamento

e non muro o ostacolo a separare. Stavo riflettendo su come

questa idea s'era fatta strada nella testa dei veneziani, che

avevano trovato nelle terre emerse della laguna un rifugio dall'invasione

e dal massacro, ma che avevano poi imparato a padroneggiare

quella distanza di sicurezza e a sfruttarla a proprio vantaggio

trasformandosi in esploratori, poi in viaggiatori, in commercianti.

E in predoni, anche. Ma Fabrizio e Mauro no: neanche una briciola

di pensiero distribuita agli avvoltoi dell'industria dello spettacolo,

neanche uno sguardo volto all'arrampicata in alto alla vetta

delle classifiche di vendita. Loro avevano in testa e negli

occhi una via tracciata sotto il mare, una via segreta che nei

secoli si è lasciata mappare solo da pochi.

“(...) Volevo mettere l'accento sul fatto che questo

è il contrario del disco folcloristico, cioè proprio

il contrario. E' casomai un disco etnico, che va a cercare le

etnie coi loro strumenti, i loro suoni e che cerca di omogeneizzare

per cercare di dare l'idea di quello che poteva essere un certo

tipo di mondo mediterraneo un po' di anni fa, e forse lo è

ancora adesso. Il mondo visitato dalle barche, voglio dire,

gli sciabecchi, le galee, e che fosse strettamente mediterraneo

e quindi la scelta della lingua genovese, io continuo a chiamarla

lingua...”

(Fabrizio de André a Ferdinando Molteni ed Alfonso Amodio,

1984)

Sembra siano state scritte a proposito le parole di Ivano Fossati,

un altro grande autore ligure: se c'è una strada sotto

il mare prima o poi ci troverà. Ed effettivamente una

qualche crêuza subacquea queste canzoni l'hanno trovata

e percorsa, ed appartengono sì a Pagani e a de André

ma anche a tutti, un poco anche a te che leggi e a me che sto

scrivendo, un tesoro comune e condiviso. Canzoni impossibili

a ricondurre al guinzaglio dell'appartenenza etnica, che si

sono svelate al vecchio contadino americano che le legge commosso

come ballate blues italiane (lo ha raccontato Beppe Gambetta)

come ai buskers polesani e romagnoli (vi invito ad ascoltare

come abitano nelle bocche di Bevano Est e Marmaja nelle raccolte

a sostegno di questo giornale nel segno di Faber: sembra abbiano

messo radici in riva ai nostri fiumi, sembra siano sempre state

lì, come certi grandi alberi, come le colline). Considerate

da alcuni solo come dei bei falsi, quelle di “Crêuza

de mä” non sono nate come canzoni popolari, ma lo

sono divenute. Tutti noi le abbiamo portate via carezza dopo

carezza, bacio dopo bacio: sono le parole che avremmo voluto

dire e sentirci dire, sono le parole che non siamo stati capaci

di dire. Ciascuno, con l'armonia, ne porta il profumo con sé.

Per me “D'ä mæ riva”, odora (un po' banalmente,

diciamocelo, ma per me è importante) come l'aria luminosa

d'argento e verde e azzurro che mi entrava nel naso quand'ero

piccolo nelle traversate in vaporetto dal paese fino a Venezia.

Odora di peocere e di stravedamento, di barene e murazzi. Al

mio naso di shakul “Sidún” ha l'odore metallico

bruciato dei vecchi televisori che portano cattive notizie.

“(...) Non sarebbe stato possibile fare questo disco

in nessun'altra lingua. E' molto tempo che io volevo cantare

in un idioma diverso dalla “lingua dell'impero”.

E solo in questo modo, con queste parole che ho usato fin da

bambino, mi era possibile: hanno la particolarità di

scivolare sopra le note, e sopra note dolci, orientali. Il genovese

è pieno di dittonghi, di iati, di aggettivi tronchi che

si allungano e si accorciano quasi come il grido di un gabbiano.

Tra gli idiomi neolatini è il meno latino di tutti, ha

1500 vocaboli arabi, e araba ne è la melodia...”

(Fabrizio de Andrè a Silvia Garambois, 1984)

A trent'anni dalla prima uscita, di “Crêuza de mä”

viene pubblicata una versione rimixata curata da Mauro Pagani,

che già ne aveva offerto dieci anni fa una bellissima

rilettura. Il disco di una volta adesso ha la forma di due cd

nascosti sotto la prima e la quarta di copertina di un libro.

Sarò sincero: mi sono avvicinato a questo lavoro col

mio gran bel carico di dubbi, che però si sono diradati

sin dal primo ascolto lasciando spazio a un grande stupore.

È indiscutibilmente “quel” lavoro, ma “questo”

suona diverso, suona bene, anzi suona benissimo. Mauro Pagani

è riuscito nella magia. Mi sembra di essere davanti ad

una di quelle immense opere pittoriche restituite agli occhi

del pubblico dopo anni di restauro: la mia bocca si apre di

meraviglia, le orecchie fanno fatica ad abbeverarsi di tutte

queste sorprese, dei particolari rimasti nascosti e finalmente

svelati, ondate di suono e di emozione una dopo l'altra che

non lasciano il tempo di riprendere fiato. Sembra quasi un disco

nuovo, fantastico, mai sentito prima.

Marco Pandin

|