|

Riclassificazione

di Camus

1.

A cent'anni dalla nascita di Albert Camus (1913-1960), oggi,

di suo, perlopiù si legge Lo straniero (1942)

e La peste (1947), un po' meno Il mito di Sisifo

(1942) e ancor meno L'uomo in rivolta (1948). Quest'ultimo,

infatti, è il libro dove Camus specifica più direttamente

la propria filosofia che, alla rinfusa e con superficialità,

viene annoverata come “esistenzialismo”. Un altro

versante della sua produzione – quello teatrale, risultato

di una passione sviluppatasi nella sua giovinezza – è

ancor più dimenticato. Con la prima traduzione italiana

de La commedia dei filosofi – di data incerta ma,

occhio e croce, ascrivibile al 1947 – i due fili più

o meno spersi – esistenzialismo e teatro - vengono a riannodarsi.

2.

Il canovaccio de La commedia dei filosofi non è

un granché. Si tratta di una struttura narrativa piuttosto

pretestuosa alla maniera di un Molière o di qualche suo

epigone: dal sindaco-farmacista-ambiziosamente-intellettuale

di un paesino arriva un Tale che, in quattro e quattrotto, gli

spiattella una nuova filosofia “parigina” particolarmente

persuasiva. Mentre il Maestro mangia gratis a quattro palmenti,

ecco, dunque, il nostro eroe nuovo adepto, entusiasta neofita,

nonostante la perplessità di moglie e figlia –

almeno fino all'immancabile irruzione del direttore del manicomio

che riconosce nel Maestro un suo paziente fuggito e se lo porta

via cancellando in un battibaleno la sua influenza nefasta,

ovvero rimettendo le lancette dell'orologio filosofico alla

stessa ora da cui eravamo partiti.

3.

Non ci vuol molto per renderci conto, tuttavia, dell'obiettivo

polemico di Camus. La filosofia diffusa dal matto – che

già presentandosi come “Signor Nulla” (“Monsieur

Néant”) la dice lunga – è quella dell'esistenzialismo.

Nel 1943 – lo ricordo – era stato pubblicato L'essere

e il nulla di Jean Paul Sartre. Le battute salaci non si

contano: il signor Nulla, “piazzista” della nuova

“dottrina”, sarebbe molto noto a Parigi dove, con

lui, si aggirerebbero vari altri nuovi “Messia”

che annunciano il loro “vangelo”. Secondo questo

vangelo il mondo sarebbe assurdo perché senza spiegazioni

e sarebbe senza spiegazioni perché questo mondo è

assurdo; senza angoscia non ci sarebbe vita – “angoscia,

ancora angoscia, sempre angoscia e saremo salvi” urla

il filosofo esistenzialista ingozzandosi con uno stinco di maiale

– e la “prova” starebbe nel fatto che “i

morti non la sentono per nulla”. Legittimati il furto,

l'incesto e la pederastia, fra le varie formule per ottenere

la felicità – una più astrusa dell'altra

– ce n'è una che raccomanda di “diventare

nel momento in cui si è” – una citazione

di Sartre.

|

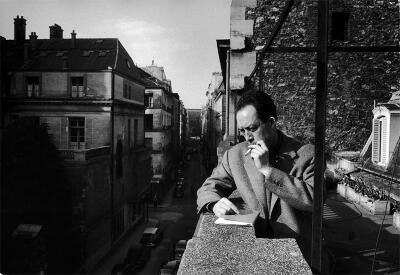

| Albert Camus (1913-1960) |

4.

Qua e là potrebbe sorgere il sospetto che Camus ce l'abbia

su con la filosofia tutta. Dice che i filosofi non saprebbero

“far niente con le mani” e conclude la sua commedia

con il monito del direttore del manicomio rivolto al sindaco-farmacista-ricondotto-alla-mediocrità:

che lasci in pace la moglie e che d'ora in poi si guardi dal

praticare con lei la filosofia. Ma questo sospetto, purtroppo,

non ha ragione d'essere. Camus era filosofo e filosofo rimane

– anche se, a onor del vero e per un minimo di rispetto

nei confronti della sua memoria, sarà bene esentarlo

dall'accomunamento con l'esistenzialismo.

5.

Che Camus non si liberi dalla filosofia risulta chiaro da una

battuta del suo eroe negativo cui non corrisponde in alcun altro

momento della commedia nessun argomento contrario: “nulla

ha causa” e “tutto è caso”. “Causa”

ed “effetto”, infatti, non possono essere considerati

come caratteristiche intrinseche di un fatto, ma vanno considerate

come categorie mentali, ovvero come costrutti tramite i quali

conferiamo un ordine alle nostre esperienze. Stessa considerazione

va riservata al rapporto tra il “caso” e il “determinato”.

Qualsiasi cosa può essere considerata di volta in volta

in termini di casualità o di determinatezza – dipende

da noi, da come operiamo mentalmente nei confronti delle cose.

Camus ne denuncia l'uso scriteriato da parte della filosofia

esistenzialista, ma non sembra avere gli strumenti – la

necessaria consapevolezza metodologica – per far emergere

la matrice del loro uso distorto. D'altronde, proprio in filosofia

si era laureato e con una tesi su Metafisica cristiana e

neoplatonismo – difficile immaginarlo immune nel prosieguo

della sua vita.

6.

La stessa ridicolizzazione degli asserti sartriani è

limitata dalla semplice esibizione della proposizione –

che è proposta come intuitivamente assurda –, ma

senza andare alla radice della questione. Chi comunica –

in qualsiasi momento stia comunicando – ha da rispettare

un patto implicito con chi è chiamato a ricevere la sua

comunicazione e questo patto prescrive che il rapporto semantico

– il rapporto tra un significante e un significato –

rimanga lo stesso almeno per tutta la durata della comunicazione.

Se cambio i significati in corsa sto tradendo la relazione che

ho posto in atto – sto tradendo un impegno implicitamente

preso con il mio interlocutore. “Diventare” –

torno alla citazione sartriana – designa un dinamismo,

mentre “è”, in questo caso, designa uno stato:

farli coincidere in un “momento” significa contraddire

il significato di almeno uno dei due termini.

Felice Accame

|

Albert

Camus

Mi rivolto dunque siamo

Scritti politici a cura di Vittorio Giacopini

Elèuthera,

Milano 2013,

pagg. 120,

€ 12,00. |

Nota

La commedia dei filosofi di Albert Camus, firmata con

lo pseudonimo di Antoine Bailly, è pubblicata da Via

Del Vento edizioni, Pieve a Nievole (Pistoia) 2010. Il titolo

originale è Impromptu des philosophes la cui prima

parola, propriamente – secondo un uso che fu già

di Molière –, starebbe per “improvvisato”,

pièce improvvisata. |