|

pensiero

Anarchia e surrealismo

di Arturo Schwarz

Su questo tema si è tenuta lo scorso giugno a Reggio Emilia un'affollata serata, promossa dalla Federazione anarchica locale (aderente alla FAI). Ecco il testo della relazione presentata da Arturo Schwarz, anarchico, storico dell'arte, saggista e poeta.

Iniziamo con un'osservazione

di carattere semantico a proposito della parola anarchia

composta da due lemmi an-arcos. An: privativo;

arché: comando, potere. Il che implica, in primo

luogo, il rifiuto del principio d'autorità, della delega

del potere, delle condizioni associate al potere e a chi lo

esercita: violenza e oppressione, arbitrio e distruzione –

anche di questo nostro pianeta – come le recenti catastrofi

ecologiche ben dimostrano. Anarchia non è quindi sinonimo

di disordine e confusione – come molti dizionari invitano

a credere – ma al contrario, questa filosofia della vita

implica un ordine superiore fondato sulla conoscenza, l'aiuto

reciproco e l'armonia.

È opportuno sottolineare – e l'ho fatto in un articolo

recente per un numero speciale di A – che sia il poeta

sia l'artista sono un modo d'essere dell'anarchico perché

creare significa dare origine a qualcosa che non è esistito

prima. Ogni creatore parte dalla tabula rasa, rifiuta

il principio di autorità così come ogni modello

anteriore. Ne consegue dunque che, coscientemente o meno, chiunque

è impegnato in una attività creativa è

un anarchico. Infatti, “poeta”, “artista”

e “anarchico” sono, per me, termini intercambiabili,

sinonimi perfetti. L'anarchia è la forma di esistenza

del creatore, proprio come il movimento lo è della materia.

Allo stesso modo in cui la materia è la dimensione del

movimento, il creatore è la dimensione estetica dell'anarchico.

Alla domanda su cosa resta del surrealismo oggi, risponderei:

tutto. Non ho in mente l'arte o la poesia, il cinema o il teatro,

la fotografia o la scrittura; penso ad una filosofia di vita,

a uno stato d'animo, a una morale, a una purezza, a un bisogno

di libertà, alla necessità di riconoscere alla

donna il suo giusto posto, il primo. Come dalla nozione di lotta

di classe o di inconscio, dal surrealismo non si può

tornare indietro. Col surrealismo, qualcosa è successo

per sempre. La rivolta, per la sua stessa natura, rifiuta ogni

filiazione; non ci si bagna due volte nello stesso fiume. Breton

è il primo a ricordarlo: “A venti o venticinque

anni la volontà di lotta si definisce in relazione a

ciò che si trova attorno a sé di più offensivo,

di più intollerabile”1.

Egli preciserà, “l'attività d'interpretazione

del mondo deve continuare ad essere legata all'attività

di trasformazione del mondo. Sta al poeta, all'artista, approfondire

il problema umano in tutte le sue forme, il procedere illimitato

del suo spirito in questo senso ha un valore potenziale di mutamento

del mondo [...] 'Trasformare il mondo', ha detto Marx, 'cambiare

la vita', ha detto Rimbaud: per noi, queste due parole d'ordine

fanno tutt'uno”2.

Un luogo comune solidamente radicato nella sinistra –

rivoluzionaria e non – vuole che l'azione politica di

Breton e dei suoi amici fosse dilettantesca e superficiale.

Per confutare questo pregiudizio e documentare fino a che punto

l'attività del movimento fu ragionata e aderente alle

necessità di una prassi autenticamente rivoluzionaria

basta seguire la cronaca degli eventi. Si vede allora come il

surrealismo, sin dall'inizio del movimento nel 1924, sia stato

autorevolmente presente in tutti i momenti chiave – piccoli

o grandi che fossero – della storia contemporanea con

prese di posizione, sia politiche sia estetiche, altamente chiarificatrici.

Nessun altro movimento culturale può rivendicare una

tale continuità di interventi politici, altrettanto lungimiranti

e su un periodo di tempo così lungo. Il sogno a occhi

aperti dei surrealisti non fece mai perdere loro di vista la

realtà nella quale lottavano.

Istituzioni aberranti e scandalose

Il primo proclama del gruppo, nel 1925, riprende una classica

rivendicazione del pensiero anarchico: “Aprite le prigioni.

Sciogliete l'esercito. Non esistono reati di diritto comune”.

Vi si legge tra l'altro: “Le costrizioni sociali hanno

fatto il loro tempo. Niente, né la constatazione di un

fatto compiuto né il contributo alla difesa nazionale

potrebbero costringere l'uomo a fare a meno della libertà.

L'idea di prigione, l'idea di caserma hanno oggi pieno corso;

queste mostruosità non vi sorprendono più... Non

abbiamo paura di confessare che noi attendiamo, che noi auspichiamo

la catastrofe. La catastrofe consisterebbe nel persistere di

un mondo in cui l'uomo ha dei diritti sull'uomo. L'unione sacra

dinanzi ai coltelli o alle mitragliatrici: come fare appello

più a lungo a questo argomento squalificato? Restituite

ai campi i soldati e i galeotti. La vostra libertà? Non

c'è libertà per i nemici della libertà.

Non saremo complici dei carcerieri”3.

Questa prima presa di coscienza è di carattere ancora

generico. Più tardi, Breton preciserà ancora meglio:

“il rifiuto surrealista è totale. [...]. Tutte

le istituzioni sulle quali si fonda il mondo moderno e che hanno

avuto la loro risultante nella prima guerra mondiale sono considerate

da noi aberranti e scandalose. Per cominciare, ci scagliamo

contro tutto l'apparato di difesa della società: esercito,

'giustizia', polizia, religione, medicina mentale e legale,

scuola [...] Ma per combattere con qualche speranza di successo

è necessario attaccarne la struttura portante, la quale,

in ultima analisi, è di ordine logico e morale: la pretesa

'ragione' di uso corrente, la quale ricopre – con un'etichetta

fraudolenta – il 'buon senso' più logoro, la 'morale'

falsificata dal cristianesimo allo scopo di scoraggiare ogni

resistenza contro lo sfruttamento dell'uomo.”4

In un volantino del 21 settembre 1925, intitolato “La

rivoluzione innanzitutto e sempre” i surrealisti già

affermano “Ben consci della natura delle forze che attualmente

turbano il mondo [...] vogliamo proclamare il nostro assoluto

distacco e in qualche modo la nostra purificazione dalle idee

che sono alla base della civiltà europea [...] Dovunque

regni la civiltà occidentale, tutti i vincoli umani sono

venuti meno, tranne quelli che hanno una ragion d'essere nell'interesse,

nel 'duro pagamento in contanti'. Da più di un

secolo, la dignità umana è ridotta al rango di

un valore di scambio. È già ingiusto che chi non

possiede sia asservito da chi possiede, ma quando questa oppressione

supera il quadro di un semplice salario da pagare e assume come

esempio la forma di schiavitù che l'alta finanza internazionale

fa pesare sui popoli, è una iniquità che nessun

massacro riuscirà a espiare. Non accettiamo le leggi

dell'Economia e dello Scambio, non accettiamo la schiavitù

del Lavoro e, su un piano ancora più ampio, ci dichiariamo

in stato di insurrezione contro la Storia [...] Noi siamo

la rivolta dello spirito; consideriamo la Rivoluzione sanguinosa

come la vendetta ineluttabile dello spirito umiliato dalle vostre

opere. Non siamo degli utopisti: questa Rivoluzione non la concepiamo

che in forma sociale”.

Molto spesso, negli ambienti della sinistra, si esige dagli

artisti di essere “i pifferi della rivoluzione”,

come già condannava Elio Vittorini. In proposito la posizione

dei surrealisti è molto decisa. Nel “Secondo manifesto”

Breton afferma: “Non credo alla possibilità di

esistenza attuale di una letteratura o un'arte che esprimano

le aspirazioni della classe operaia. Se rifiuto di crederci,

è perché in periodo pre-rivoluzionario lo scrittore

o l'artista, di formazione necessariamente borghese, è

per definizione inetto a tradurle”5.

Infatti, come si potrebbero difendere una letteratura e un'arte

cosiddette proletarie “in un'epoca in cui nessuno potrebbe

vantarsi di appartenere alla cultura proletaria per l'ottima

ragione che quella cultura non ha ancora potuto essere realizzata,

nemmeno in regime proletario”6.

Il prologo di un regresso

A partire dalla primavera del 1931 si susseguono quattro documenti,

i primi due con titoli che si commentano da soli: Non visitate

l'esposizione coloniale (maggio) e Primo bilancio dell'esposizione

coloniale (3 luglio). Al fuoco inneggia invece alla

ripresa delle lotte in Spagna: “A partire dal 10 maggio

1931, a Madrid, Cordova, Siviglia, Bilbao, Alicante, Malaga,

Granada, Valenza, Algeciras, San Roque, La Linea, Cadice, Arcos

de la Frontera, Huelva, Badajoz, Jerez, Almeria, Murcia, Gijon,

Teruel, Santander, La Coruña, Santa Fé, ecc.,

la folla ha incendiato le chiese, i conventi, le università

religiose, distrutto le statue, i quadri che questi edifici

contenevano, devastato gli uffici dei giornali cattolici, cacciato

tra le urla i preti, i monaci, le suore, che passano in fretta

le frontiere. Cinquecento edifici distrutti per cominciare non

chiuderanno questo bilancio di fuoco. Opponendo a tutti i roghi

una volta innalzati dal clero di Spagna la grande luce materialista

delle chiese bruciate, le masse sapranno trovare nei tesori

di queste chiese l'oro necessario per armarsi, lottare, e trasformare

la Rivoluzione borghese in Rivoluzione proletaria”.

Nel febbraio 1933 i nazisti danno fuoco al Reichstag accusando

del rogo i comunisti e dando così un pretesto a Hindenburg

per abrogare i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione

di Weimar. Il decreto che mette fine alla repubblica prepara

il terreno per la vittoria (truccata) dei nazisti, che in marzo

ottengono il 44 per cento dei seggi in parlamento. Per consolidarne

il dominio Hindenburg firma un nuovo decreto che autorizza Hitler

a legiferare per quattro anni senza il controllo del Reichstag.

L'Associazione degli artisti e scrittori rivoluzionari (Aear)

e i surrealisti sono gli unici gruppi di intellettuali che in

Francia cercano di allertare l'opinione pubblica. Nell'appello

Protestate! essi avvertono che il risultato elettorale

in Germania è il prologo di un regresso della civiltà,

della messa fuori legge di ogni pensiero che non sia retrogrado,

del ritorno al più cupo e feroce antisemitismo da medioevo.

L'appello auspica un fronte unico di lavoratori e intellettuali

per lottare contro il terrore in Germania e contro il Trattato

di Versailles, le cui clausole inique hanno favorito, se non

provocato, l'ascesa del nazismo.

L'anno seguente, le giornate dal 6 al 10 febbraio 1934 segnano

l'offensiva del fascismo francese. La reazione di Breton e dei

suoi amici è immediata: “È la sera stessa

del 6 febbraio 1934, cioè tre o quattro ore dopo il putsch

fascista di cui alcuni di noi erano stati a osservare il concreto

sviluppo, chi sui grandi boulevards, chi nelle vicinanze

della Place de la Madeleine, che, dietro mio suggerimento, si

stabilì di invitare a riunirsi subito il maggior numero

possibile di intellettuali dl tutte le tendenze decisi a far

fronte alla situazione. Si trattava di fissare immediatamente

le misure di resistenza che potevano essere prospettate. Questa

riunione – che doveva durare tutta la notte – si

concluse con la redazione, [il 10 febbraio 1934] di un documento

intitolato 'Appello alla lotta' che scongiurava le organizzazioni

sindacali e politiche della classe operaia di realizzare l'unità

d'azione e si pronunciava per lo sciopero generale”7.

Critiche all'Unione Sovietica

Dal primo al secondo dopoguerra i surrealisti sono stati quasi

isolati nel denunciare la degenerazione dello stato sovietico.

Mi basti citare una sola dichiarazione redatta nel 1935. “Limitiamoci

a registrare il processo di rapido regresso per cui dopo la

patria è la famiglia a uscire indenne dalla rivoluzione

russa agonizzante (che ne pensa Gide?). Laggiù non resta

altro che restaurare la religione e – perché no?

– la proprietà privata perché sia finita

con le più belle conquiste del socialismo. A costo di

provocare il furore dei loro turiferari, chiediamo se vi sia

bisogno di un altro bilancio per giudicare dalle loro opere

un regime, in particolare il regime attuale della Russia

sovietica e l'onnipossente capo sotto il quale quel regime sta

volgendo alla negazione radicale di ciò che dovrebbe

essere e di ciò che è stato. A quel regime, a

quel capo, non possiamo che significare formalmente la nostra

sfiducia”8.

In questo convegno dominato dagli stalinisti – nel quale

si tentò perfino di impedire ai surrealisti di leggere

la loro relazione – le sole voci di dissenso furono quelle

di Waldo Frank, André Malraux, Boris Pasternak, Magdeleine

Paz, Charles Plisnier e Gaetano Salvemini.

Nel manifesto Al tempo che i surrealisti avevano ragione

(1935), Breton e i suoi amici tornando sulla questione della

difesa della cultura, affermano: “Il problema non può

essere quello della difesa e della conservazione della cultura.

La cultura, dicevamo, ci interessa solo nel suo divenire,

e questo divenire esige prima di tutto la trasformazione della

società mediante la rivoluzione proletaria”9.

Nel 1936 la congiuntura internazionale diventa esplosiva. Il

18 luglio in Spagna il generale fellone Franco si ammutina e

aggredisce la Repubblica: è il prologo della resa delle

“democrazie” occidentali alla peste bruna. In Francia

la vittoria del Fronte popolare in giugno non frena la corsa

all'abisso. Lo stesso anno la Renania è rioccupata. Quando

l'eroica resistenza spagnola viene tradita dal governo francese

del Fronte popolare, sono ancora i surrealisti ad avvertire

che l'abbandono della Spagna repubblicana non può essere

che il preludio alla realizzazione del piano di egemonia mondiale

dei nazifascisti. Essi reclamano una decisa azione prima che

sia troppo tardi: “Fronte popolare! Organizza d'urgenza

le masse! Costituisci, esercita, arma le milizie proletarie

senza le quali non sei che una facciata! È venuto il

momento di mettere a profitto il vecchio argomento dei tuoi

avversari: l'affermazione concreta della forza è la prima

garanzia di sicurezza!” (Neutralité? Non-sens,

crime et trahison, 20 agosto 1936).

Il 3 settembre 1936 e il 26 gennaio 1937 André Breton

prenderà posizione sui primi e sui secondi processi di

Mosca. Ne rimase così sconvolto che quindici anni dopo

la sua indignazione rimaneva intatta: “Non riesco a spiegarmi

come oggi, anche con quel minimo di coscienza che può

sussistere, non ci si ribelli dinanzi alla sfida impudente non

dico a ogni sentimento di giustizia, ma addirittura al più

elementare buon senso, costituita dalla messa in scena di quei

processi e dalle motivazioni delle sentenze”10.

Poco più di un anno dopo Breton parte per il Messico

per incontrare l'uomo il cui pensiero politico e il cui rigore

morale egli ha ammirato e difeso sin dal 1925, e cioè

sin dall'inizio del periodo “ragionante” del surrealismo.

Gli incontri con Trotsky permisero presto di “giungere

a un accordo circa le condizioni che, da un punto di vista rivoluzionario,

dovevano essere riservate all'arte e alla poesia, affinché

queste partecipassero alla lotta emancipatrice, pur rimanendo

interamente libere nelle loro ricerche”11.

Questa intesa si espresse in un testo, pubblicato il 25 luglio

1938, con il titolo Per un'arte rivoluzionaria indipendente

e si concluse, l'anno seguente, con la fondazione di una

'Federazione internazionale dell'arte rivoluzionaria indipendente'

(Fiari)“.

È sintomatico che l'ultima presa di posizione dei surrealisti,

poco prima dello scoppio della guerra, nel luglio del '39, sia

una protesta contro l'arresto di tre militanti rivoluzionari,

nel quale i surrealisti vedono l'annuncio della soppressione

di tutte le libertà. ”Stiamo bene attenti! L'incarcerazione

di questi tre nostri compagni è solo un piccolo saggio.

Se riesce, è la fine anche delle poche libertà

che ancora ci restano [...] Invitiamo tutti coloro che non sono

stati ancora colpiti da questo ignobile contagio sciovinistico,

tutti coloro che osano pensare liberamente, a unirsi a noi per

protestare contro gli scellerati decreti-legge che autorizzano

lo stato maggiore a far pesare fin da ora la sua dittatura facendo

passare per un 'attentato alla difesa nazionale', anzi

per una operazione spionistica, l'azione di uomini coraggiosi,

dell'onestà e della lucidità dei quali rispondiamo

noi. C'è di mezzo non la loro libertà, ma la

libertà di tutti“ (A bas les lettres de cachet

(luglio 1939).

L'ignobile parola “impegno”

Nel 1941 Breton, rifugiato a Marsiglia in zona non occupata,

parte per New York, per poi tornare a Parigi nella primavera

del 1946. Il suo primo intervento pubblico – un discorso,

il 7 giugno, in difesa di Antonin Artaud al Teatro Sarah Bernhardt

– gli dà l'occasione di chiarire il carattere irrisorio

di “ogni forma di engagement che stia al di qua

di questo triplice e indivisibile obiettivo: trasformare il

mondo, cambiare la vita, rifare da cima a fondo l'intelletto”12.

L'anno seguente tira altre stoccate contro l'engagement di

molti intellettuali, per la maggior parte stalinisti, spesso

gli stessi che durante l'occupazione nazista, e prima che il

conflitto coinvolgesse l'Urss, incitavano a fraternizzare con

il soldato tedesco e a collaborare con il regime di Pétain:

“L'ignobile parola impegno [engagement], che è

diventata alla moda durante la guerra, trasuda un servilismo

che fa orrore alla poesia e all'arte”13.

Lo stesso anno ricorda il concetto base del surrealismo: per

trasformare il mondo bisogna prima conoscerlo. E come possono

trasformarlo coloro che tradiscono la verità e la bellezza?

Breton scrive: “Che aberrazione, che impudenza c'è

nel volere 'trasformare' un mondo quando si fa così poco

caso della necessità di interpretarlo in ciò che

ha di più permanente!”14.

La prima dichiarazione collettiva del gruppo va situata nel

clima politico dell'immediato dopoguerra, quando, conniventi

i comunisti al governo, si abiuravano gli ideali della Resistenza.

Le forze del colonialismo francese avevano represso con furore

selvaggio le istanze nazionaliste in Algeria (45.000 massacrati

in seguito alla repressione di una manifestazione dei braccianti

del Setif), e in Madagascar (85.000 morti tra il 1947 e il '48).

Ora si trattava di condannare il tentativo di ridurre nuovamente

a colonia la Repubblica Democratica del Vietnam, la cui indipendenza

era stata proclamata da Ho Chi Minh il 29 agosto 1945. Con vigore

e lucidità il gruppo riconferma le proprie opzioni rivoluzionarie

e internazionaliste, concludendo il loro manifesto di condanna

con queste parole, “il surrealismo dichiara di non aver

rinunciato a nessuna delle sue rivendicazioni e meno che mai

alla volontà di una trasformazione radicale della società.

Ma esso sa quanto siano illusori gli appelli alla coscienza,

all'intelligenza e persino agli interessi degli uomini, quanto

siano facili su questo piano la menzogna e l'errore e quanto

le divisioni siano inevitabili: per questo il campo che si è

prescelto è al tempo stesso il più ampio e il

più profondo, commisurato a una vera fraternità

umana. Esso è dunque qualificato per elevare la sua protesta

veemente contro l'aggressione imperialista e per rivolgere il

suo saluto fraterno a coloro che in questo stesso momento incarnano

il divenire della libertà”15.

Questa dichiarazione e le due seguenti (“Rottura inaugurale”

e “A cuccia, i piagnoni di dio!”) esplicitano –

e il discorso è diretto in particolare alle nuove leve

– le direttive fondamentali che hanno caratterizzato la

riflessione poetica e ideologica nel periodo tra le due guerre,

e cioè: internazionalismo, antistalinismo e anticlericalismo.

“Rottura inaugurale” (giugno 1947) ribadisce l'autonomia

del pensiero surrealista dai partiti, in primo luogo da quello

comunista, e persino dal trotskista, e conclude: “È

nella misura in cui chiede alla rivoluzione di inglobare la

totalità dell'uomo, di non concepirne la liberazione

da un angolo visuale particolare bensì sotto tutti gli

aspetti contemporaneamente che il surrealismo si dichiara il

solo qualificato a gettare sulla bilancia le forze di cui si

è fatto l'indagatore e poi il conduttore meravigliosamente

magnetico – dalla donna-bambina allo humour nero,

dal caso oggettivo alla volontà del mito. Queste forze

hanno come luogo di elezione l'amore incondizionato, sconvolgente

e folle che solo permette all'uomo di vivere in tutta la sua

ampiezza, di evolvere secondo dimensioni psicologiche nuove.

”Questa impresa è l'impresa specifica del surrealismo.

È il suo grande appuntamento con la Storia. Il sogno

e la rivoluzione sono fatti per conciliarsi, non per escludersi.

Sognare la Rivoluzione non significa rinunciarvi, ma farla doppiamente

e senza riserve mentali. Sventare l'invivibile non significa

fuggire la vita, ma precipitarvisi totalmente e senza ritorno.

“Il surrealismo è quello che sarà”16.

Bandiere rosse e nere

In Arcane 1717, uno

scritto redatto durante gli anni dell'ultimo conflitto mondiale,

Breton per la prima volta esprime dubbi sulla via proposta dai

marxisti-leninisti per giungere alla liberazione dell'uomo.

Egli è scosso dalla sterile esperienza di quindici anni

di lotta accanto alla sinistra, sia pure non stalinista, ma

comunque marxista. Questi anni gli hanno fatto constatare quanto

i militanti, non solo di questa sinistra, siano sordi alle rivendicazioni

che non siano sociali. L'unico uomo politico – Trotsky

– che aveva capito il carattere insopprimibile delle rivendicazioni

dell'uomo come individuo, e non come un'entità astratta

indissolubilmente legata alla massa, era stato assassinato quattro

anni prima.

Breton torna allora al suo primo amore, torna alla grande corrente

del pensiero libertario, alle fonti, al socialismo utopico di

Fourier18. Rievoca l'emozione

che provò, a diciassette anni, all'apparire delle bandiere

nere in una dimostrazione popolare: “Ritroverò

sempre per la bandiera rossa, spoglia di sigle e di emblemi,

lo sguardo che ho avuto a diciassette anni, quando, nel corso

di una manifestazione popolare, alla vigilia dell'altra guerra,

l'ho vista dispiegarsi a migliaia nel cielo basso di Pré

Saint-Gervais. E tuttavia – sento che, razionalmente non

posso evitarlo – continuerò a fremere ancora di

più evocando il momento in cui, quel mare fiammeggiante

in punti poco numerosi e ben circoscritti, è stato forato

dal volo delle bandiere nere”19.

Poi il suo ricordo va ancora più lontano, alla sua infanzia:

“Non dimenticherò mai il sollievo, l'esaltazione

e l'intima soddisfazione suscitata in me, una delle prime volte

in cui da bambino fui accompagnato in un cimitero – fra

tanti monumenti funebri deprimenti o ridicoli – dalla

scoperta di una semplice lastra di granito dov'era inciso in

lettere maiuscole rosse il superbo motto: ”Né dio

né padrone“. La poesia e l'arte avranno sempre

un predilezione per tutto ciò che trasfigura l'uomo in

questa ingiunzione disperata, irriducibile che, di quando come

una sfida derisoria egli rivolge alla vita. Perché al

di sopra dell'arte e della poesia, lo si voglia o no, sventola

una bandiera rossa e nera di volta in volta”20.

“A cuccia, i piagnoni di dio!” (giugno 1948) denuncia

i vari tentativi di strumentalizzare, a profitto del cristianesimo,

il pensiero di Rimbaud, di Lautréamont e persino di Sade.

Vi si osserva che “i cristiani d'oggi dispongono di argomenti

presi in immondezzai teologici abbastanza eterocliti da far

fronte alle circostanze più diverse. In queste condizioni,

non essendovi la benché minima costanza nel linguaggio

da essi impiegato, a causa della loro fondamentale duplicità,

ogni discussione è impossibile. Del resto lo è

sempre stata. E così, anche se l'idea di dio, considerata

in quanto tale, non riuscirebbe che a strapparci degli sbadigli

di noia, poiché le circostanze in cui questa idea interviene

sono tali da suscitare la nostra collera, gli esegeti non siano

sorpresi di vederci ricorrere ancora alle 'grossolanità'

dell'anticlericalismo elementare dove il Merde à

dieu iscritto sugli edifici del culto a Charleville resta

l'esempio tipico. Il fatto che i politici tra loro rinuncino

all'anatema non basta perché noi rinunciamo a quelle

che chiamano bestemmie, apostrofi evidentemente prive ai nostri

occhi di ogni obiettivo sul piano divino, ma che continuano

a esprimere la nostra irriducibile avversione verso qualunque

essere inginocchiato”21.

Dalla fine degli anni quaranta in poi le prese di posizioni

surrealiste arrivano sempre puntuali per condannare ogni involuzione

reazionaria. Ma per concludere vorrei ricordare la collaborazione

dei surrealisti con Le Libertaire – settimanale della

Federazione anarchica in Francia – che, a partire da 22

maggio del 1947 inizia ad ospitare testi surrealisti pubblicando

la prima dichiarazione collettiva del dopoguerra, “Libertà

è una parola vietnamita”. Tra il 17 giugno e il

20 novembre 1952 uscirono altri trentuno testi tra i quali due

discorsi di Breton: quello pronunciato alla Mutualité

(21 ottobre 1949), dove, dopo aver ribadito la profonda affinità

tra surrealismo e anarchia, viene commentato il programma del

movimento “Cittadino del mondo” lanciato da Gary

Davis; e quello a Wagram (6 marzo 1952) in difesa dei sindacalisti

condannati a morte da Franco.

Con la “Dichiarazione preliminare” (12 ottobre 1951)

iniziava, sotto forma di “Billets surréalistes”,

la collaborazione regolare al già citato Le Libertaire:

“Surrealisti, noi non abbiamo mai cessato di riservare

alla trinità Stato-lavoro-religione un'esecrazione che

ci ha spesso condotti a incontrarci con i compagni della Fédération

anarchiste. Questo accostamento ci conduce oggi a esprimerci

sul Libertaire. Ce ne rallegriamo tanto più in quanto

questa collaborazione ci consentirà, pensiamo, di definire

alcune delle grandi linee di forza comuni a tutti gli spiriti

rivoluzionari [...]

Questa sovversione, il surrealismo è stato e rimane il

solo a intraprenderla sul terreno sensibile che gli è

proprio. Il suo sviluppo, la sua penetrazione negli spiriti

hanno messo in evidenza l'insuccesso di tutte le forme di espressione

tradizionali e hanno dimostrato che esse erano inadeguate alla

manifestazione di una rivolta cosciente dell'artista contro

le condizioni materiali e morali imposte all'uomo. La lotta

per la sostituzione delle strutture sociali e l'attività

profusa dal surrealismo per trasformare le strutture mentali,

lungi dall'escludersi, sono complementari. La loro unione dovrà

affrettare l'avvento di un'èra libera da ogni gerarchia

e da ogni costrizione”22.

Oggi, come ieri, il movimento surrealista continua la stessa

lotta su una scala internazionale più estesa che mai.

Si veda in proposito il mio Il Surrealismo, ieri e oggi /

Storia, filosofia, politica, in corso di stampa dove do

la parola a oltre 40 militanti sparsi in Europa, nell'America

del Nord e del Sud, in Africa, in Asia e in Australia dove il

surrealismo è tutt'ora – per dirla con un espressione

inglese – alive and kicking, e cioè, vivo

e scalciante.

Arturo Schwarz

Note

- Breton, Entretiens 1913-1952 (interviste radiofoniche

con André Parinaud), trad. Livio Maitan e Tristan Sauvage

[Arturo Schwarz], Storia del Surrealismo, Schwarz Editore,

Milano 1960, p. 197.

- “Discorso al Congresso degli scrittori”, giugno

1935 in Manifesti del Surrealismo, Einaudi, Torino 1966,

p. 172.

- La Révolution Surréaliste (Paris), n.

2, 15 gennaio 1925, p. 18, ripreso in André Breton, Storia

del surrealismo 1919-1945, cit. p. 211.

- “La claire tour”, in Le Libertaire (Paris),

11 gennaio 1952, p. 2, ripreso in La clé des champs,

Editions du Sagittaire, Paris 1953, pp. 272-73.

- “Seconde manifeste du surréalisme”

(1930), in Breton, Manifesti del surrealismo, cit., p.

90.

- ibid, p. 91.

- Breton, Storia del surrealismo, cit. pp. 157-58.

- Breton, “Posizione politica del Surrealismo”,

1935 in Manifesti del Surrealismo, cit., p. 183-84.

- “Du temps que les surréalistes avaient raison”

(1935), ibid., p. 173.

- Breton, Storia del Surrealismo, cit., p. 161.

- idem, p. 172.

- Breton, “Hommage à Antonin Artaud” (7

giugno 1946), in La clé des champs, cit., p. 84.

- Breton, “Seconde arche”, ibid., p. 109.

Vedi anche, su questo argomento, Benjamin Péret, Le

déshonneur des poètes (1945), Pauvert, Paris

1965, ripreso qui quasi integralmente alle pp. 209-11.

- Breton, “Signe ascendant” (30 dicembre 1947),

in La clé des champs, cit., p. 113.

- “Liberté est un mot vietnamien” (aprile

1947), in Jean-Louis Bédouin, Storia del Surrealismo,

dal 1945 ai nostri giorni, Schwarz Editore, 1960, pp. 253-55.

- “Rupture inaugurale” (21 giugno 1947), ibid.,

p. 263.

- Breton, Arcane 17 (1944), Sagittaire, Paris 1947.

- Breton, Ode à Charles Fourier, Fontaine, Paris

1947.

- Breton, Arcane 17, cit., p. 20.

- Ibid., p. 21.

- “A la niche les glapisseurs de dieu” (14 giugno

1948), in Bédouin, Storia del Surrealismo, dal 1945

ai nostri giorni, cit., «Documenti» p. 269.

- “Déclaration préalable”, in Le

Libertaire (Paris), 12 ottobre 1951, ripreso in Arturo Schwarz,

Breton Trotskij e l'anarchia, Multhipla, Milano 1980

(I ed., Savelli, Roma 1974), pp. 177-78.

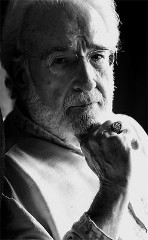

| Arturo

Schwarz (Alessandria d'Egitto, 1924), storico dell'arte,

saggista e poeta.

Giovane militante trotzkysta, fu arrestato

per ragioni politiche e torturato nel natio Egitto. Trasferitosi

in Europa, sin dagli anni '50 ha scritto su testate anarchiche

(Volontà, Il libertario, Umanità Nova).

Con la nostra rivista, che lo annovera tra i propri collaboratori,

ha un rapporto di particolare simpatia dal 1970, l'anno

precedente la nostra nascita, dato che fu tra gli abbonati

sostenitori di una rivista... che doveva ancora nascere.

Ha insegnato in alcune università (University of

California: La Jolla e Berkeley, Harvard, Toronto, Parigi,

Gerusalemme, Tel Aviv, ecc.). Ha tenuto conferenze in

musei e accademie d'arte (New York, Philadelphia, Caracas,

La Havana, Saõ Paolo, Gerusalemme, Tokio, Milano,

Urbino, Bologna, ecc.). Ha curato importanti mostre antologiche

(Biennali di Venezia e di Saõ Paolo, Dada, e Surrealismo;

e retrospettive: Duchamp e Man Ray).

È autore di

monografie su André Breton, Marcel Duchamp e Man

Ray, nonché di saggi su Dadaismo, Surrealismo,

la Kabbalah, alchimia, tantrismo, arte tribale e preistorica.

Ha scritto complessivamente oltre un centinaio di libri,

tra saggistica e poesie.

Negli anni '60 è stato

anche editore (Edizioni Schwarz) pubblicando tra l'altro

un libro di Daniel Guerin e un paio di Leone Trotzky. |

|

|