|

retrospettive

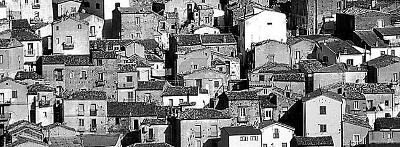

Il profondo Sud di Rocco Scotellaro

di Domenico Sabino

Poetica e rivolta di un poeta

“anomalo” del Sud, morto trentenne nel 1953, il

cui segno nella cultura meridionale è rimasto netto.

“Rocco vestito di perla

/ come il grigiore dei colli vicino al tuo paese / mostrami

la via che conduce / non so dove.” Così Amelia

Rosselli ricorda, dopo la morte prematura, l'amico del cuore

Rocco Scotellaro (Tricarico 19 aprile 1923/ Portici 16 dicembre

1953).

A novant'anni dalla nascita e sessanta dalla scomparsa dello

scrittore, non viene conferito giusto rilievo alla sua produzione

poetico-letteraria (e non solo), indebolita forse dagli ideali

politici che gli hanno dato popolarità, al punto di far

prevalere l'impegno sociale sull'opera poetica in sé.

Prima la presenza costante accanto alla sua gente e l'elezione

in giovane età a sindaco del partito socialista del suo

paese materano; poi il carcere, in seguito all'accusa di concussione

da parte degli oppositori politici, per poi essere prosciolto

con formula piena. A ciò si aggiunga la morte prematura

a trent'anni.

Scotellaro è considerato il poeta più rappresentativo

del neorealismo, lucido interprete di quelle stesse sollecitazioni

che in ambiti come il cinema o la produzione romanzesca hanno

dato esiti memorabili. Emblematiche le parole che Carlo Levi

gli rivolge dopo aver letto parte del romanzo autobiografico

L'uva puttanella: “Questo tuo libro supera il mio

Cristo”.

Lo scrittore lucano spoglia la poesia di retorica e visioni

oleografiche; restituisce la parola/suono a chi per secoli l'ha

persa o mai posseduta; ridà voce a figure ritenute non

meritevoli di poesia e tagliate fuori dalla storia, facendole

parlare, ad esempio, nella poesia È fatto giorno,

scelta da Carlo Levi per intitolare l'antologia uscita postuma

nel '54 e illustrata dal critico Franco Fortini come “la

celebrazione di alcuni dei momenti più alti della vita

collettiva di una classe che prende coscienza di sé e

l'angoscia dell'inevitabile perdita dell'idillio”.

“È fatto giorno, siamo entrati in giuoco anche

noi

con i panni e le scarpe e le facce che avevamo.

Le lepri si sono ritirate e i galli cantano,

ritorna la faccia di mia madre al focolare.”

Sono versi che conferiscono diritto all'esserci ai

braccianti meridionali, agli esclusi, agli analfabeti. Diritto

a essere considerati, concedendo loro la parola. Il giuoco

di cui parla Scotellaro è quello che i contadini hanno

sempre subìto dalla classe dominante. Quel noi

fatto di esclusi, di contadini incolti e schiavizzati dalla

terra che lavorano ma non possiedono, ora decide di entrare

nel giuoco per modificare le leggi ineguali. I braccianti

non sono più oggetti passivi, ma soggetti della storia.

Scotellaro indica un metodo e un indirizzo politico-culturale

sconosciuti a gran parte della popolazione meridionale che a

metà degli anni cinquanta costituisce il nucleo fondamentale

della classe lavoratrice, quei braccianti che Antonio Gramsci

guarda come interpreti di un possibile riscatto, rivincita,

alleanza con gli operai del Nord.

La letteratura e l'arte diventano non solo mezzo d'indagine

della condizione umana, ma soprattutto eco dell'ansia di riscatto

morale, civile e sociale del popolo.

Di estrazione contadina

Figlio di un calzolaio e di una sarta, porta a termine gli

studi malgrado l'indigenza della famiglia: dopo aver frequentato

il liceo classico nel salernitano, prima nel convento dei frati

Cappuccini a Sicignano, poi a Cava de' Tirreni, consegue la

maturità a Trento. Qui, avvicinatosi agli ideali del

socialismo, nel novembre '40 sarà sospeso per aver aderito

a una manifestazione antifascista. Nel triennio1940-43 scrive

alcune poesie affini a quelle del poeta suo conterraneo Leonardo

Sinisgalli, entrando così nel vivo dei dibattiti sul

ruolo sociale del letterato e sul rapporto tra cultura e politica.

Gli si aprono nuovi orizzonti: marxismo, psicoanalisi, esistenzialismo

alla Sartre. Manifesta notevole interesse per la letteratura

straniera; predilige gli autori russi ma non disdegna Eliot,

Verlaine, Mallarmé, García Lorca, Rilke. Si avvicina

alla poesia straniera grazie alle traduzioni pubblicate in Italia

su riviste come Mercurio, Il Ponte, Lo Smeraldo. Su Società

ha modo di leggere le poesie di Sergej Esenin, che cantano la

Russia contadina. Traduce non solo classici greci e latini,

ma anche versi di Rimbaud e Stevenson.

Eugenio Montale afferma: “Scotellaro fu come Sergej Esenin

o Attila Jószef, due dei più raffinati artisti

della moderna poesia europea. Rocco ha potuto lasciarci un centinaio

di liriche che rimangono certo tra le più significative

del nostro tempo. La voce di Scotellaro è una delle ultime

illusioni di poesia funzionale, civile e consolatoria”.

Il poeta lucano e il poeta russo hanno almeno due punti in comune:

sono di estrazione contadina e individuano nella campagna il

luogo della palingenesi della liberazione; inoltre conoscono

l'esperienza carceraria. Disprezzano il sopruso, gridano giustizia

e sognano rivoluzioni: Scotellaro non si rende conto che con

l'elezione a sindaco deve occuparsi dei registri di stato civile

e allontanarsi dai braccianti; Esenin sperimenta la rivoluzione

ma non comprende che tutto si esaurisce nel ricambio della classe

dirigente.

Del mondo contadino, lo scrittore tricaricese è sia protagonista

per ceto, usanze, lingua e solidarietà, che spettatore

per capacità espressiva. Abbandonata la carica di sindaco,

sceglie studio, ricerca e scrittura quali armi per combattere

la sua battaglia. Non è una resa ma una scelta consapevole

di adoperare strumenti differenti ma non meno efficaci e impegnativi

per tutelare i contadini e far comprendere all'opinione pubblica

le loro difficoltà.

Convocato da Manlio Rossi Doria all'Osservatorio di economia

agraria di Portici, in provincia di Napoli, prende parte alla

stesura degli studi preliminari del Piano regionale della Basilicata,

commissionato dalla Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria

nel Mezzogiorno) e cura la parte inerente ai problemi igienico-sanitari,

all'analfabetismo e alla scuola.

Certo che “la cultura italiana sconosce la storia autonoma

dei contadini, il loro più intimo comportamento culturale

e religioso, colto nel suo formarsi e modificarsi presso il

singolo protagonista”, inizia per Vito Laterza la stesura

del libro-inchiesta Contadini del Sud che sfortunatamente

non porta a termine per l'improvvisa morte e che sarà

pubblicato postumo e incompleto nel '54. Analizza dal punto

di vista sociologico la realtà rurale attraverso storie

di vita raccontate dai protagonisti, registrate e trascritte

fedelmente, come la storia dell'anarchico Michele Mulieri (13

aprile 1904/11 maggio '90), contadino e artigiano che nel '50

innalzò, al bivio per Grassano (Matera), un tricolore

listato a lutto e proclamò la 'Repubblica dei Piani Sottani'.

Il sociologo Gilberto A. Marselli sottolinea in particolar modo

la singolarità con cui Scotellaro relaziona la campagna

alla città: “Rifiutava l'arroccamento su vecchie

posizioni ruralistiche senza per questo idealizzare l'industrializzazione

come pacifico superamento di ogni difficoltà e problema”.

|

| Rocco Scotellaro |

Come un eroe greco

Secondo Pier Paolo Pasolini “lo stesso Rocco Scotellaro,

che rinunciando allo sforzo mimetico – che l'avrebbe automaticamente

portato alla paratassi, alla restituzione immediata del concreto-sensibile

–, preferisce o annullarsi del tutto nel documento –

il magnetofono su cui incidere nella loro assoluta fisicità

le voci dei contadini: in un parlato dunque intero, non scelto

nelle sue 'punte' espressive, e mimetizzato –, oppure

riaffermarsi come osservatore appartenente alla classe alta:

e in ciò adotta una prosa già pronta a tal fine,

una prosetta leggera, capricciosa e divertita, che, attraverso

Levi, recupera addirittura gli stilemi sinisgalliani”.

Carlo Levi proclama Scotellaro poeta-contadino, personaggio

paradigmatico con propri simboli, miti, visione antropologica,

folklore; fa di Rocco il nuovo messia del Sud e della poesia

il quinto vangelo a uso dei contadini. Dispone personalmente

il corteo funebre; le donne lucane col loro lamento accompagnano

al cimitero il feretro. È come se fosse morto un eroe

greco.

Nonostante l'intensa attività portata avanti, nel corso

degli anni non mancano al poeta lucano momenti difficili e drammatici

da affrontare e superare. Sradicato dalla sua terra, vive una

profonda angoscia da emigrato; è smarrito e in perenne

conflitto esistenziale per aver lasciato il paese natio; si

sente quasi un traditore, tanto che definisce Napoli 'città

d'esilio'. È lo stesso stato d'animo che affiora in alcuni

versi della poesia Il posto:

“E ora ti sei messo a posto

tieni il posto e mangi pane.

[...]

Ma tu che hai tradito patria e amore

sei punito e non trovi amore,

ma tavola pronta e mangi tonno.

piangi piangi cuore contento

finita è la fame, la sete e il sonno.”

Il malessere lo attanaglia: vive la partenza dal paese e l'abbandono

della lotta politica come il peccato della propria vita. Si

sente in colpa verso i contadini per aver ottenuto il posto

fisso; teme di apparire distaccato e indifferente ai loro occhi.

In Scotellaro emerge anche il dato antropologico quale elemento

strutturante della poesia; in essa si concretizza l'incontro/scontro

tra i due codici culturali: quello egemone e quello subalterno.

Gli esiti sono quelli di una funzione dinamica e propulsiva

che fa della sua poetica qualcosa di forte e moderno. Oggi non

si presta a Scotellaro l'attenzione che merita, forse perché

lo spessore culturale della sua poetica è agli antipodi

con la gestione culturale dei partiti politici che sembrano

aver perso ogni valore ideologico, progettuale, esercitando

solo un forte potere di lottizzazione lontano anni luce dalla

concezione politica del poeta-contadino che senza alcun dubbio

può definirsi gramsciano.

Domenico Sabino |