Milano/Libreria ex Cuem,

per non restare sul Vago

Nell'ottobre 2011 la storica libreria universitaria Cuem chiude

i battenti per debiti e falso in bilancio, lasciando la libreria

Cusl, di cui sono noti i collegamenti con Comunione e liberazione,

in sostanziale regime di monopolio. Viene occupata nell'aprile

2012: “Abbiamo occupato perché sentiamo l'esigenza

di creare un luogo che agisca da catalizzatore per la circolazione

di saperi critici all'interno della struttura universitaria;

abbiamo occupato perché partendo da noi stessi, dai nostri

sogni e interessi, vogliamo mettere in discussione il sistema

didattico tramite ciò che chiamiamo per-corsi”.

Gli occupanti danno immediatamente vita ad una serie di attività

culturali di alto livello, che affiancano il tentativo di tenere

in vita il tradizionale ruolo di fornitura di testi e dispense,

che l'ex Cuem distribuisce ora senza profitto.

In pochi mesi si susseguono presentazioni di libri, Per-Corsi,

festival di editoria indipendente e concerti, aperti a tutti.

Ascanio Celestini, Marco Philopat e Gustavo Esteva sono solo

alcuni degli autori che sono passati dalla libreria, non come

“ospiti” ma come simili, affini, sodali.

|

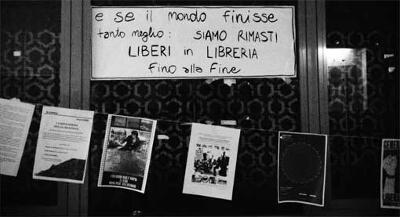

| Milano, Università Statale, 6 maggio 2013. Il locale

dell'ex Cuem dopo gli interventi che durante

il week end hanno

reso inagibile il luogo |

Oltre alle iniziative organizzate, l'aspetto più interessante

è ovviamente la nuova modalità di gestione della

libreria: assemblee quotidiane aperte agli studenti scandiscono

la vita del luogo e producono documenti, dibattiti in cui finalmente

la dimensione del nozionismo accademico si mescola con le esperienze

di vita degli studenti in modo diretto, autogestito. È

anche un'occasione più unica che rara di confluenza e

confronto per persone provenienti da percorsi politici di diversa

matrice, dentro e fuori dall'università.

La reazione del rettorato all'occupazione non si fa attendere:

in pochi mesi sono due gli sgomberi, ad agosto e settembre.

Ogni volta vengono chiuse le entrate, ogni volta gli occupanti

vi rientrano. Le destinazioni previste dal rettorato sono, nell'ordine,

distributori di merendine, servizi ai disabili e infine “servizi

agli studenti”, solo dopo aver emesso un bando per le

associazioni studentesche che viene forzato dall'evidente impossibilità

di utilizzare ormai quegli spazi in un modo non gradito agli

studenti. L'ex Cuem decide di non prendere parte al bando, che

comunque viene disertato e di cui non sono ancora stati resi

noti i risultati.

Nel frattempo la vita dell'ex Cuem procede come al solito e

ad aprile 2013 si festeggia un anno di vita con una tre giorni

di eventi in ateneo, fra cui un murales per Primo Moroni e il

primo festival universitario di editoria indipendente.

Poi, lunedì 6 maggio, la sorpresa. Nel week end l'università

ha fatto sgomberare la libreria. Sgomberare non è il

termine adatto: “Stamattina, arrivati in università,

abbiamo trovato una sorpresa che non ci aspettavamo. La libreria

è parecchio cambiata. I libri, gli scaffali, il bancone,

la cucina, la sala prove non ci sono più. Il pavimento

è stato divelto, i muri abbattuti, le bacheche distrutte.

Il caos che regnava in libreria ha lasciato il posto a un surreale,

inumano ordine,come quello che si percepisce dopo un incendio.

Quindi, questo è un comunicato di ringraziamento.

Grazie per aver lavato gli ultimi piatti che rimanevano dalla

cena di venerdì. Grazie per averci spostato quella fotocopiatrice

che nessuno si azzardava a toccare per paura di trovarci sotto

forme di vita sconosciute. Grazie per aver tolto i tavoli, quel

colore arancione faceva a pugni col grigio delle pareti. Grazie

per aver tolto le porte – da tempo si pianificava di rendere

più attraversabile lo spazio Cuem. Grazie per aver abbattuto

il muro, il muro non è un concetto che ci piace, anzi

già che ci siete la prossima volta abbattete anche quelli

esterni, così saremo liberi di scorrazzare tutti i giorni

per l'università. La Cuem è casa nostra. Per questo,

ce la riprenderemo”.

Quella che inizia è una settimana intensa, convulsa.

Alla notizia dello sgombero si raduna una grossa folla, che

dopo una partecipata assemblea nell'atrio principale dell'università

decide di fare un corteo interno all'ateneo, conclusosi con

l'occupazione di un'auletta vuota, utilizzata unicamente per

affittarla ai privati. Nel frattempo giunge la notizia che la

celere si è posizionata fuori dall'università.

Anche se un effettivo intervento sembra improbabile, l'assemblea

decide di opporre resistenza passiva. Ma improvvisamente la

celere entra e carica a freddo per spingere gli studenti fuori

dall'università: quattro studenti in ospedale.

La rabbia è tanta, la Statale è stata sfregiata:

da lungo tempo la celere non entrava in università, doveva

venire eletto il progressista Vago perché la dialettica

interna all'ateneo venisse nuovamente intesa come questione

di mero ordine pubblico. A questo punto lo scenario è

paradossale: l'assemblea-presidio continua, ma si trasferisce

fuori dai cancelli dell'università, mentre centinaia

di studenti sono “chiusi dentro” dalla polizia,

che blocca gli accessi.

|

| Milano,

Università Statale, maggio 2013.

L'ex Cuem itinerante, nei giorni dello sgombero |

I giorni successivi si susseguono fra assemblee partecipate,

digos nei cortili interni all'ateneo e una lettera in cui Gianluca

Vago rivendica la decisione di chiamare le forze dell'ordine,

una “scelta difficile, presa a salvaguardia dei diritti

degli studenti e dell'intera comunità universitaria,

oltre che a tutela della dignità dell'istituzione pubblica”.

Ma la notizia più importante è che la ex Cuem

è stata già rioccupata e sono iniziati immediatamente

i lavori di ripristino.

Mercoledì il giorno dello sfregio ulteriore: il Cda e

il senato accademico votano in seduta congiunta a favore di

una mozione che approva l'operato del rettore. Le liste studentesche

si allineano senza eccezioni, l'unico voto contrario proviene

dai lavoratori della Statale iscritti a Cgil e Usb.

Infine venerdì il rettore diserta una conferenza sottraendosi

nuovamente al confronto diretto con gli studenti, nonostante

i proclami. Inoltre si decide di rimanere in università

anche al week end, per evitare un altro sgombero.

Assordante è il silenzio del corpo docente e del sindaco

di Milano. Non una parola viene spesa per quello che è

un atto intollerabile per una città sedicente civile.

Non da meno è la freddezza con cui molti, troppi studenti

hanno avallato il comportamento del rettore, fino all'incredibile

voto unanime in senato accademico. L'università è

stata scossa e il grosso degli studenti non ha saputo prendere

una posizione, interrogarsi su quanto è accaduto, forse

nemmeno comprendere cosa succede sopra le loro teste. Molti

si augurano un nuovo sgombero, e le macchinette al posto dei

libri. Forse, prima o poi, verranno accontentati. Nel frattempo

però il contagio non si ferma: è stata occupata

anche l'ex libreria Cuesp a scienze politiche.

Dario Clemente

Ricordando

Silvia Francolini

Se n'è andata mercoledì 10 aprile, dopo una lunga

lotta contro la malattia, Silvia Francolini. Accade a Losanna,

città in cui aveva scelto di vivere con il suo compagno

Ismael Zosso, ed Emilio, il loro figlio di appena due anni.

Nata a Fano nel 1977, Silvia si era laureata in lingue e letterature

straniere moderne, contemporaneamente lavorando e impegnandosi

nei collettivi libertari fanesi, primo fra tutti quello che

negli anni '90 mise sotto l'attenzione cittadina il grave problema

dell'assenza di spazi autogestibili dai giovani nella città

addomesticata dai partiti e dalla convivialità commerciale

(epiche alcune occupazioni di stabili sfitti sotto la giunta

Pd).

Silvia, proveniente da una famiglia di solida cultura operaia,

è culturalmente molto preparata sulla storia dei movimenti

antirazziali e del movimento Black panters, e ha portato a Fano

in quegli anni interessanti iniziative, tra le quali quelle

di sensibilizzazione contro la pena di morte negli Usa (ricordiamo

la campagna per la vita di Mumia Abu Jamal o quella per il nativo

americano Leonard Peltier). Nel frattempo si è occupata

dell'attività della sezione fanese della Federazione

dei comunisti anarchici, attiva nel movimento politico provinciale

per le lotte sindacali, i diritti civili, l'antirazzismo, nella

piccola sede di via G. da Serravalle 16, ora Infoshop, e ha

anche di recente contribuito alla costruzione del Centro studi

Franco Salomone, con sala riunioni e biblioteca, nel quartiere

“dormitorio” di Fano2.

Da alcuni anni viveva in Svizzera, lavorava come insegnante,

era attiva presso il Centro internazionale di ricerche sull'anarchismo,

Cira, di Lausanne, luogo internazionalmente noto presso il quale

si era formata come archivista, dando manforte al lavoro di

archiviazione di documenti in lingua italiana e supportando

molte attività multilingue. È stata presente a

iniziative “ponte” tra lingue e culture nell'ambito

dell'anarchismo, in ultimo al raduno internazionale di Saint

Imier.

Il suo amore per la sua città d'origine, Fano, l'ha vista

tentare diverse volte un ritorno, nonostante la congiuntura

economica sfavorevole; Silvia, amava il sole e il mare, il dialetto

e la cucina fanese, proprio a lei e al suo compagno si deve

il varo di un'impresa di pedagogia tutta mirata al porto di

Fano e al mare, “Passaporto”, integrata e originale.

Nonostante i tanti interessi che la legavano al territorio (ricordiamo

anche la sua partecipazione a seminari e spettacoli del centro

danza Hangart di Pesaro), come succede per tante giovani persone

italiane, il lavoro l'ha tenuta a lungo altrove. Certo è

riduttivo parlare di “fuga dei cervelli” per persone

che come lei hanno dato tanto in calore umano, passione politica

e affetto, alla sua città. Silvia è riuscita,

anche in questi ultimi anni, a costruire ponti tra due realtà

apparentemente lontane, come le sue due città, Losanna

e Fano, e da questo pensava di trarne un pamphlet ironico che

raccontasse la Svizzera vista da una italiana, anzi da una marchigiana.

Quante risate alla descrizione del vago odore di benzina che

si sollevava dal lago di Losanna al primo raggio di sole primaverile,

quando le famiglie svizzere fanno capolino per una grigliata,

e i capifamiglia armeggiano al barbecue in pantaloncini rigorosamente

color kaki!

In questo momento in cui sembra sempre che, dopo tanti passi

in avanti su quei ponti, la sua scomparsa ci faccia improvvisamente

tornare indietro, siamo vicine/i al suo compagno, Ismael Zosso,

e al piccolo Emilio, perché quei ponti, fatti di umanità,

di presenze tangibili e corporee, di sapori e parole, restino

percorribili in entrambi i sensi, e il senso della passione

umana e politica di Silvia, siamo sicure/i, ci sosterrà

sempre nei tragitti.

Animiamo questo momento di sconforto e gelo con gli ideali e

il vino rosso che condividiamo con Silvia.

Francesca

per Femminismi.it

Ricordando Roberto Denti/1

Se l'editoria italiana per l'infanzia...

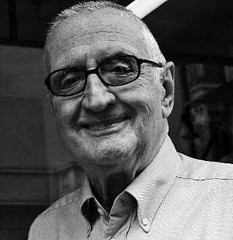

|

| Roberto

Denti |

Lo scorso marzo, quando ho chiesto a Gianna, la sua inseparabile

compagna, se ci saremmo visti, come ogni anno, a cena di una

comune amica bolognese in occasione della fiera del libro per

ragazzi, mi aveva detto che si sentivano tutti e due stanchi

e che per la prima volta avrebbero disertato Bologna. Ma era

il cinquantesimo della fiera e alla fine eccoli lì, mano

per mano come sempre, e Roberto, che per mezzo secolo era stato

tra i principali animatori e protagonisti della fiera, non si

era risparmiato, con interventi, incontri e conferenze e la

voglia di raccontare la sua esperienza, di trasmettere la sua

passione per la letteratura per l'infanzia. L'ho visto così

l'ultima volta, alla fine di marzo, in un padiglione della fiera,

circondato da giovani, mentre parlava instancabilmente di libri,

di progetti, di illustrazioni...

Per qualcuno Roberto Denti è stato solo il titolare della

Libreria dei ragazzi. Dico “solo”, ma tanto basterebbe

per ricordarlo in modo degno. La sua è stata la prima

libreria dedicata ai piccoli e ai giovani lettori nata in Europa,

nel 1972, ed è stata di esempio per tante altre iniziative

analoghe che dagli anni sessanta a oggi sono nate e continuano

a nascere. È tra quegli scaffali che ha promosso la lettura

dei libri di tanti scrittori italiani per l'infanzia, che non

a caso sono stati suoi amici, come Gianni Rodari, Pinin Carpi

o Bianca Pitzorno.

Ma Roberto è stato anche un prolifico scrittore, autore

di libri per bambini, dai quali emerge costante il gusto di

raccontare e una riflessione sulla diversità, di libri

per adolescenti, come Tra noi due il silenzio, dove non

esita a parlare direttamente di sessualità, di libri

per adulti, come Incendio a Cervara, un romanzo mascherato

da inchiesta etnografica, sull'evoluzione e i cambiamenti sociali

di un borgo dell'Appennino. Anche i suoi interventi di saggistica

sono stati decisivi. Mi limiterò qui a ricordare I

bambini leggono, che è un'analisi delle vicende culturali

italiane dal punto di vista dei piccoli lettori, e le fondamentali

Conversazioni con Marcello Bernardi, pubblicato

da Elèuthera nel 1991, che affronta tutti i temi delle

relazioni tra bambini e adulti in un'ottica libertaria.

L'impegno politico e antifascista della sua giovinezza –

non ancora ventenne si era unito alla lotta partigiana, come

racconta nel suo libro autobiografico La mia Resistenza

– si è costantemente tradotto in uno schierarsi

costantemente dalla parte dei più piccoli, contro ogni

forma anche subdolamente autoritaria che cerca di impedirne

una libera crescita.

Ma qui voglio soprattutto ricordarlo come un uomo gentile, pronto

ad ascoltare le opinioni degli altri, generoso, capace di profonde

amicizie e sempre disposto a dare una mano a tanti autori e

illustratori come lui impegnati a offrire letture e immagini

preziose per le bambine e i bambini.

Se l'editoria italiana per l'infanzia ha oggi una certa qualità

e gode di un prestigio notevole sul piano internazionale, è

in parte non secondaria per merito suo.

Guido Lagomarsino

Ricordando Roberto Denti/2

Partigiano, libraio, educatore, scrittore

Ho avuto la fortuna di conoscere Roberto Denti alla fine degli

anni settanta. Lui, insieme a Gianna Vitali, aveva aperto nel

1972 la Libreria dei ragazzi che presto era diventata un punto

di riferimento per insegnanti e ragazzi e luogo di riflessione

su temi pedagogici. Noi avevamo aperto all'inizio del 1977 la

Libreria Utopia con il progetto di diffondere la cultura libertaria

e nei cicli di conferenze che periodicamente organizzavamo il

tema della pedagogia e dell'educare alla libertà era

inevitabilmente presente, e di conseguenza c'era lui che intorno

alla lettura creava mondi meravigliosi. E insieme a lui venivano

a parlare altri due grandi “educatori” suoi amici

fraterni: Marcello Bernardi, pediatra fuori dagli schemi e autore

di libri che hanno “formato” intere generazioni

di genitori intelligenti, e Mario Lodi, maestro elementare a

Piadena e fantastico animatore del Movimento di cooperazione

educativa che ha portato una ventata di libertà nella

asfittica e ingessata scuola italiana.

Le nostre ultime occasioni di incontro sono state nel 2003 durante

un ciclo di conferenze sulla scuola (insieme a lui c'erano Mario

Lodi, Raffaele Mantegazza, Giuseppe Pontremoli, Marco Rossi

Doria per i maestri di strada di Napoli...) e nel 2004 in occasione

di un incontro per ricordare Giuseppe Pontremoli, scrittore

per ragazzi scoperto proprio da Roberto Denti e grandissimo

insegnante. Sempre, in ogni occasione, lui sapeva trasformare

ogni domanda in racconto, ogni racconto in avventura, ogni avventura

in occasione di crescita e divertimento. Non è così

comune, no? Forse davvero per essere buoni educatori è

necessario aver mantenuto vivo il bambino che siamo stati, come

ha fatto lui.

Fausta Bizzozzero

Ricordando Nunzio Pernicone/

Dentro la storia dell'anarchismo di lingua italiana negli Usa

Nella notte fra il 29 e il 30 maggio si è spento negli

Stati Uniti, stroncato da un male incurabile, Nunzio Pernicone,

professore di storia alla Drexel University di Filadelfia.

In Italia il suo nome non è noto a tutti. Di suoi lavori

sono apparsi da noi solo l'autobiografia di Carlo Tresca e l'introduzione

a un volume delle Opere complete di Malatesta. Tuttavia,

nel mondo di lingua inglese il suo nome è sinonimo di

storia dell'anarchismo italiano. Figlio di un anarchico, Pernicone

aveva respirato sin da ragazzo l'atmosfera dell'anarchismo italo-americano

newyorkese, acquisendo familiarità con gli ambienti dell'Adunata

dei refrattari. Questi contatti costituiranno il suo legame

diretto col movimento di cui poi scriverà la storia.

Il suo Italian Anarchism, 1864–1892, del 1993,

è il testo base in lingua inglese sull'argomento. Sua

è anche la biografia Carlo Tresca: Portrait of a Rebel.

Entrambi i volumi sono stati recentemente ristampati da AK Press.

Pernicone è apparso in tre documentari e un programma

radio sul caso Sacco e Vanzetti. Fra i suoi più importanti

articoli vi sono: “Carlo Tresca and the Sacco-Vanzetti

Case”; “Luigi Galleani and Italian Anarchist Terrorism

in the United States”; “Murder Under the 'El': The

Greco-Carrillo Case”; e “The Case of Pietro Acciarito:

Accomplices, Psychological Torture, and Raison d'État”.

Aveva due progetti in cantiere: la prosecuzione fino al 1900

della sua storia dell'anarchismo italiano, e il libro Propaganda

of the Deed: Italian Anarchists and Political Violence in the

19th Century, del quale aveva completato da poco il manoscritto.

Dopo Paul Avrich, suo amico, l'anarchismo perde con Pernicone

un'altra voce preziosa, che molto ha fatto per restituire ad

esso la dignità storica spesso negatagli.

Davide Turcato

|