|

interviste

Noi registe

interviste di Sandra D'Alessandro a Marina Spada

e di Isabel Pérez Ortega a Chus Gutierrez

Una regista italiana e una spagnola,

due storie diverse, una comune sensibilità.

Il mio sguardo, altrove

intervista di Sandra D'Alessandro a Marina Spada

Avere attenzione e vibrare per il dolore dell'altro, agire

per la giustizia sociale.

Ho incontrato Marina Spada un

paio di mesi fa, alla Libreria delle donne, dove presentava

il suo ultimo film, Il mio domani, del 2011, e ho colto

al volo l'occasione per chiederle un'intervista per A; ha accettato

subito con spontaneità e gentilezza. Marina non ama gli

applausi, i complimenti, i riflettori; però è

estremamente disponibile e i suoi lavori rivelano intelligenza,

empatia e profondità dello sguardo.

Ci incontriamo alla Fabbrica del vapore, una delle tre sedi

in cui si sta svolgendo la rassegna di cinema delle donne Sguardi

altrove. Diluvia, ed è un peccato, perché

la pioggia battente e il freddo umido penalizzano la rassegna:

chi può, se ne sta a casa.

Se sei d'accordo, Marina, comincerei dalla tua formazione.

«Sono laureata in Lettere con indirizzo musicale, per

la precisione in Storia della musica, perché qui a Milano

era l'unica possibilità di studiare quello che mi interessava,

o almeno credevo. Infatti al primo esame, quando il docente

mi ha chiesto perché avessi scelto quel corso di studi,

ho risposto che volevo fare la tesi sui Rolling Stones; al che

lui mi dice: “Guardi che ha sbagliato, avrebbe dovuto

iscriversi ad Antropologia culturale”! Ho deciso di continuare,

perché comunque conoscevo molto bene l'opera, di cui

mio padre era appassionato, e così mi sono ritrovata

a studiare da Monteverdi, da cui è cominciato tutto,

a Gianfrancesco Malipiero, ed è stato bello e interessante».

Hai studiato anche qualche strumento musicale?

«No. Per qualche anno ho seguito le tournées di

alcuni musicisti, ma non facevo niente di importante, aiutavo

qua e là, dove c'era bisogno. Ho anche lavorato a canale

96, la prima radio libera di sinistra in Italia».

|

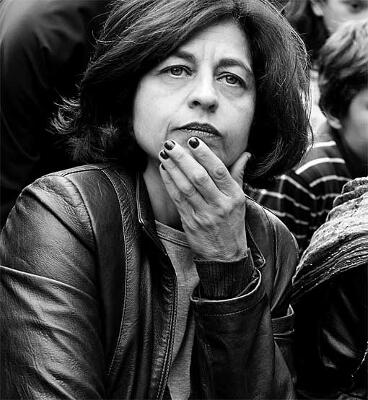

| Marina Spada |

Come è avvenuto il passaggio al cinema? Hai studiato

alla Scuola di cinematografia, qui a Milano?

«No. Nel 1979 ho vinto un concorso in Rai e sono entrata

come aiuto regista sia per programmi televisivi che film per

la televisione, che allora si facevano internamente, ed è

lì che ho imparato a fare cinema».

Caspita, hai fatto tutto prestissimo!

«Nel 1983 ho lavorato anche con Benigni e Troisi alla

lavorazione del film Non ci resta che piangere, ma è

un' esperienza che non mi ha soddisfatto, non mi è piaciuto

il modo in cui si lavorava a Roma: maschilista e direi anche

vessatorio. Però a Milano c'erano poche possibilità

di fare cinema, ecco perché sono entrata in Rai».

Se non sbaglio hai cominciato coi cortometraggi.

«Sì, ma poi sono passata ai videoritratti. Il primo,

C'era una volta l'America, del 1992, è dedicato

a Fernanda Pivano: più che un documentario è una

documentazione. Ho avuto solo tre ore di tempo, perché

era già molto ammalata. Fernanda è stata un personaggio

importantissimo, è lei che ha portato in Italia la poesia

e la letteratura della Beat Generation, che è stata un

faro per la nostra generazione, e anche per me naturalmente».

Quindi è questa la tua formazione letteraria?

«Sì, e la poesia, per la quale ho una vera passione.

Comunque il mio primo video, di solo 10 minuti, Anna dai

capelli rock, è del 1981, e ha come oggetto le donne

nelle bande giovanili a Milano. Purtroppo è andato perduto,

non l'ho più neanche io, e mi dispiace moltissimo».

Sì, è un vero peccato, sarebbe stata un'importante

documentazione storica, oltre che artistica. Gli altri videoritratti

chi riguardano?

«Lo scultore Arnaldo Pomodoro, lo scrittore Francesco

Leonetti1, quello del Gruppo

63 e poi di Alfabeta, amico della Morante, i fotografi Mimmo

Iodice, Mario De Biase e Gabriele Basilico2.

Con loro si parlava molto, cosa che oggi non si fa più,

e mi hanno dato tantissimo, mi hanno formato culturalmente e

come persona, soprattutto Gabriele Basilico. Gli facevo la posta

dal 1982, dopo la mostra “Ritratti di fabbriche”

alla Triennale. È stato in seguito invitato dal Datar

(organo del governo francese per attuare la pianificazione statale),

a documentare, insieme ad altri fotografi, le trasformazioni

del paesaggio transalpino: le opere furono esposte a Tokyo nel

1985 in una grande mostra collettiva. Ho sempre seguito il suo

lavoro. Era di grande disponibilità e gentilezza d'animo;

non l'ho mai sentito parlar male di nessuno, cosa rara negli

ambienti artistici. La relazione con lui è stata fondante.

Il mio sguardo deve molto al suo; andavamo in giro per Milano

la domenica mattina all'alba, perché la città

ci piaceva così, senza persone e senza macchine. Gli

devo la progettualità dello sguardo su Milano, soprattutto

nel mio secondo film, Come l'ombra. Gabriele diceva:

“Milano è la palestra del mio sguardo”».

Come è nata l'idea dei videoritratti dei fotografi?

Come sono stati finanziati?

«Ho fatto undici videoritratti di grandi fotografi, e

ho avuto modo di conoscerli bene; sono relazioni che restano.

Li frequenti per un lungo periodo, parli, poi fai il video.

Il culmine di questo percorso è Poesia che mi guardi

sulla poetessa Antonia Pozzi, unica non vivente, prodotto da

Renata Tardani. Trovare finanziamenti è stato un vero

problema, ma lo rifarei: non sono una cui piace lamentarsi.

Però un paese che non conserva la propria memoria e non

ha rispetto dei propri artisti è allucinante. Un esempio

è la fondazione Pomodoro, che ha dovuto cambiare diverse

sedi; adesso è vicina al suo studio, ma è piccola.

Fernanda Pivano aveva fotografie, carteggi, documentazione sulle

proprie traduzioni e i titoli concordati con gli autori americani:

tutta roba che stava prendendo il volo per l'America. Nessuno

si occupava dell'archivio. Ora è proprietà di

Benetton3».

Il tuo primo lungometraggio, Forza cani!, del 2002, è

stato rivoluzionario sul piano della realizzazione.

«È stato rivoluzionario su tutto. Per l'uso delle

tecnologie digitali, ma anche perché è stato un

vero modello di produzione indipendente: cercavamo finanziamenti

anche su internet».

Le protagoniste dei tuoi film sono tutte donne: come mai?

«Perché le donne sono diverse. È chiaro

che anche gli uomini sono diversi. Ma per le donne è

tutto più difficile. Parlo della loro solitudine».

|

| Claudia Gerini in una scena di Il mio domani |

A me è piaciuto moltissimo Come l'ombra, (lungometraggio

del 2006, NdA) l'ho visto diverse volte. Mi emoziona.

«A te emoziona. Gli uomini si annoiano, dicono che in

quel film non succede niente».

A parte il fatto che non è vero che non succede

niente: c'è una tragica storia di una donna sola, immigrata,

che irrompe casualmente nella vita di un'altra donna, italiana,

inserita ma altrettanto sola, della loro amicizia, e della solidarietà

che porterà la protagonista a fare un viaggio nel paese

d'origine della amica assassinata; non mi sembra poco. Forse

gli uomini hanno bisogno dell'azione compulsiva e alienata del

cinema americano? Comunque anche nei film di Wim Wenders non

succede niente, eppure...

«Appunto».

Non ti è mai venuto il dubbio che parlino così

per invidia?

«No. E poi, invidia di che? Non mi sono arricchita, non

sono diventata famosa, e insegno ancora alla Scuola di cinematografia.

Per carità, non rinuncerei mai a questo lavoro. Per me

il rapporto coi ragazzi è fondamentale. E comunque il

lavoro non è la vita. La vita è altro. Sono i

rapporti con gli altri che contano».

Come l'ombra è un verso di una poetessa

russa.

«Sì, di Anna Achmatova. Sono stata a San Pietroburgo

a visitare la sua casa. I versi che compaiono alla fine del

film sono tratti dalla poesia A molti del 1922: “come

vuole l'ombra staccarsi dal corpo/come vuole la carne separarsi

dall'anima/così io adesso voglio essere dimenticata”».

Tutti i titoli dei miei film sono tratti da poesie: Forza

cani! è il titolo di una poesia di Nanni Balestrini;

Il mio domani è un verso di Antonia Pozzi4:

“Se chiudo gli occhi a pensare/quale sarà il mio

domani/vedo una lunga strada/che sale/dal cuore di una città

sconosciuta”.

Vuoi parlare un po' di Poesia che mi guardi?

«È il mio ultimo videoritratto, del 2009, ed è

stato un atto di coraggio decidere di produrlo, perché

cosa poteva importare e a chi di una poetessa sconosciuta, morta

suicida a 26 anni nel 1938? Mi interessava il suo isolamento

come artista e come donna. A 17 anni era fotografa, scalava

montagne, scriveva poesie. Nel video ho inserito i filmati di

famiglia, il che ha permesso di avere come protagonista l'Antonia

Pozzi vera, non una tizia qualsiasi che si aggira per il set

vestita da Antonia Pozzi. Il titolo è tratto da Preghiera

alla poesia».

La grande protagonista di tutti i tuoi film è la

città di Milano.

«Sono nata a Milano e non potrei vivere in nessun altro

posto. A volte mi capita di dire che non mi sono spostata perché

ero, e sono, innamorata di Milano e qui c'è la mia identità».

Le riprese sono davvero stupende. A volte la riconosci

subito, altre volte sembra una qualsiasi metropoli del pianeta,

come ne Il mio domani. Le immagini sono

talmente belle che non c'è bisogno di commento musicale,

anzi, a volte a me ha dato un po' fastidio, anche se la colonna

sonora era di Paolo Fresu.

«Anch'io mi chiedo sempre: ma ho bisogno della musica

per esprimere ciò che desidero? Le immagini da sole non

bastano? La risposta è: sì che bastano, e infatti

di musica nei miei film ce n'è pochissima; la colonna

sonora è forse una concessione che si fa allo spettatore,

quando non strettamente necessaria».

A proposito, lavori come i tuoi devono avere difficoltà

sia nella produzione che nella distribuzione.

«Infatti. Da qualche anno però ho un produttore

che è un vero professionista, un imprenditore serio,

che dal suo lavoro si aspetta profitti perché deve distribuire

stipendi; quindi le cose vanno molto meglio, rispetto al passato».

Chi sono i tuoi registi preferiti?

«Il giapponese Yasuj Ozu, Wim Wenders (che a Ozu ha dedicato

nel 1985 il documentario Tokyo-Ga e che ebbe a dire:

“La cosa più simile al paradiso che abbia mai incontrato

è il cinema di Ozu”. NdA), Michelangelo Antonioni,

soprattutto Il grido ma anche altri».

E Fellini ti piace? Io da giovane non lo potevo soffrire,

ma ho rivisto tutti i suoi film lo scorso anno, e devo ammettere

il suo genio. Credo di poter collocare il suo Casanova

tra i top ten.

«A me è successa un po' la stessa cosa. Non mi

piace l'immagine che fornisce della donna, troppo maschilista.

Ma La strada e ancor più Le notti di Cabiria

li trovo straordinari».

Progetti per il futuro?

«Sto lavorando a due videoritratti».

Visto che questa intervista sarà pubblicata su

una rivista anarchica, vuoi dirci qualcosa sul tuo pensiero

politico?

«Penso che politica sia avere attenzione per l'altro.

E avere attenzione per l'altro e vibrare per il dolore dell'altro,

così come agire per la giustizia sociale è di

sinistra».

Grazie Marina. Vedremo con piacere i tuoi prossimi videoritratti.

Sandra D'Alessandro

Note

- Nato nel 1924 a Cosenza, amico di Pasolini, con cui ha lavorato

a due film e fondato la rivista Officina; ha fondato

anche la rivista Che fare? e ha insegnato filosofia

ed estetica dell'arte all'Accademia di Brera.

- Nato a Milano nel 1944 e ivi morto lo scorso febbraio, è

famoso per aver fotografato le periferie e le architetture industriali

dimenticate, che il suo obiettivo fa assurgere a veri e propri

reperti archeologici. Ha fotografato le più grandi città

del mondo, nonché la città di Beirut distrutta

dalla guerra.

- È attualmente in corso una contesa tra la fondazione

Benetton e l'ex editore Michele Concina, erede legale della

Pivano, per il possesso del materiale conservato nella biblioteca.

In seguito a ciò, dal 1° gennaio 2013, i servizi

al pubblico della Biblioteca Riccardo e Fernanda Pivano sono

sospesi fino a data da destinarsi. (NdR)

- Milano, 1912-1938. Figlia di un avvocato e di una contessa,

nipote di Tommaso Grossi. Frequentato il liceo classico, si

laurea in filologia, con una tesi su Flaubert sostenuta con

Antonio Banfi, docente di estetica. La famiglia negò

il suicidio, considerato scandaloso, affermando che Antonia

morì di polmonite.

|

| Chus

Gutiérrez durante la lavorazione di un film |

Il cinema è potere

e noi donne...

intervista di Isabel Pérez Ortega a Chus Gutiérrez

La società cambia attraverso l'immaginario e se l'immaginario

lo costruiscono solo gli uomini, se la storia la costruiscono

solo gli uomini, è molto difficile cambiare comportamenti,

cliché, modelli di condotta....

Chus Gutiérrez, classe

1962, è una regista, produttrice, attrice, sceneggiatrice

e musicista spagnola, da sempre impegnata nell'indagine della

realtà e della società che la circondano: numerosi

premi e riconoscimenti hanno confermato nel tempo l'apprezzamento

del suo lavoro da parte di critica e pubblico. Negli anni '80

studia cinema a New York, dove comincia a girare i primi cortometraggi,

e sempre in questo periodo fonda il gruppo di flamenco-rap delle

Xoxenees. Tornata in Spagna, si dedica a pieno al mondo del

cinema e della televisione: dirige, recita, scrive e produce,

non lesinando incursioni nella videoarte e nel teatro, collaborando

anche a diversi progetti collettivi. Nel 2007 contribuisce alla

creazione dell'Associazione di donne del cinema e dei mezzi

audiovisuali (Cima).

Sceneggiatrice, attrice, produttrice, regista... Con quale

lavoro ti diverti di più?

«Con tutti, ora sto tenendo un corso che mi sta anche

divertendo molto. Alla fine è tutto connesso. Il lavoro

di creazione ha molto in comune con la necessità di comunicare,

di inventarsi storie. Credo che tutto il lavoro creativo abbia

molto in comune. Dato che abbiamo solo una vita, non c'è

tempo per fare tutto quello che vorresti. Quello che mi piace

di meno è la produttrice, lo faccio per necessità,

è l'unico modo per portare avanti alcuni prodotti».

Esiste il cinema delle donne?

«È più facile dire che il cinema delle donne

non esiste, no? L'altro giorno sul País è uscita

una notizia: al Festival del cinema di Berlino è stato

convocato un incontro fra cineaste, francesi e tedesche, per

discutere del perché il cinema diretto dalle donne è

il 5 virgola qualcosa per cento, quando noi donne siamo la metà

della popolazione».

Da qui la necessità di produrre determinate cose,

suppongo...

«Mah, credo di sì, ha a che vedere con questo,

sì...»

Quali sono i tuoi registi/le tue registe di riferimento,

le tue influenze?

«Be', ci sono persone di cui mi piace il percorso in generale,

ma credo anche che ci siano più pellicole che mi hanno

segnata, che mi sono piaciute nel tempo e che in alcuni momenti

possono ispirarmi. Ma me ne piacciono alcune di Woody Allen,

non tutte, mi piacciono alcuni film di Wintterbottom, mi piace

Jane Campion, soprattutto i primi film, mi piace Lezioni

di piano, mi piace Taxi driver, mi piace Blade

runner, mi piacciono un'infinità di film. Casablanca...

Non so, è che a volte e all'improvviso dici: Ah, che

film meraviglioso!

Mi è piaciuto molto Amour, di Haneke. Ma può

essere una fonte di ispirazione anche andare a un concerto o

a vedere una mostra d'arte o un'opera teatrale... l'arte è

tutta interconnessa.»

Avere un gruppo musicale con delle amiche, scrivere sceneggiature

con amici e amiche, recitare in film di amici/amiche1

o fondare una casa di produzione con anche amici/amiche. Casualità

o scelta di vita e professionale?

«Normalmente lavori con le persone che conosci e con cui

hai punti in comune, no? C'è sempre un rischio a lavorare

con amici/amiche, a volte puoi assumerti il peso dell'amicizia.

Comunque, se si dosa bene, io preferisco, sono più a

mio agio a lavorare con persone che conosco».

Perché c'è bisogno di un'Associazione di

donne cineaste (Cima)?

«Per ciò di cui abbiamo parlato all'inizio. Quando

sono entrata nel cinema nei primi anni '90 vivevamo un periodo

energetico, la fine della dittatura, l'inizio della democrazia,

era in atto un cambiamento sociale e politico. In un certo modo,

noi donne in quel momento – e i numeri lo dimostrano –

abbiamo sentito che potevamo fare quello che avremmo voluto,

non avevamo paura, potevamo sognare di fare le registe e quel

sogno si poteva realizzare. E davvero in quel momento spuntarono

come una valanga un sacco di registe. In quel decennio abbiamo

diretto il nostro primo film in 30 o 40 donne, che per quello

che avevamo alle spalle era incredibile. Ma in poco tempo, finiscono

gli anni '90 e torniamo un'altra volta al deserto del Sahara.

Con un gruppo di registe cominciamo a incontrarci, parliamo

e ci accorgiamo che non abbiamo alcun rilievo, non ci sono giovani

donne registe dietro di noi, quella fantasia per cui le donne

sarebbero state partecipi della direzione cinematografica, della

sceneggiatura... La società si cambia attraverso l'immaginario,

e se l'immaginario lo costruiscono solo gli uomini, se la storia

la costruiscono solo gli uomini, è molto difficile cambiare

comportamenti, cliché, modelli di condotta...

Ci siamo guardate attorno, e abbiamo visto che molte di quelle

che avevano diretto qualcosa negli anni '90 avevano realizzato

un solo film, e non avevano mantenuto una continuità

nelle proprie carriere. Abbiamo deciso di unirci e provare a

far sì che dal lato istituzionale si sostenesse il cambiamento:

il tema delle quote rosa, le cose non cambiano se non per imposizione,

no? Ci siamo unite in un'associazione e abbiamo cominciato a

lavorare sul piano politico. Abbiamo provato a far sì

che per i nuovi registi ci fosse una clausola per cui se eri

una direttrice donna ti avrebbero dato dei punti, o cose così...

si è cercato di fare un lavoro istituzionale perché

venisse dato un chiaro appoggio alle donne registe.

Veniva anche considerato il numero di donne che partecipavano

al progetto, non solo come registe ma anche come sceneggiatrici,

come produttrici. Siamo state in tutte le televisioni: abbiamo

portato avanti un'attività istituzionale e questo è

il risultato. Anche questo ci ha unite, ci ha fatto condividere

esperienze, ha portato alla creazione di un database di donne

cineaste: se una direttrice cerca una montatrice, la può

trovare facilmente. Adesso si sta creando la Rete europea di

donne cineaste (Ewa) – ossia abbiamo già varcato

i confini nazionali –, e anche la Rete ispanoamericana

(Mica). L'associazione di donne cineaste non è servita

solo per lavorare all'interno dello spazio nazionale, ma anche

per lavorare a un livello più globale».

Come vedi il tema delle disuguaglianze per ragioni di

sesso nel tuo ambito professionale?

«Allo stesso modo che in qualsiasi altro ambito: noi donne

lavoriamo molto bene, siamo sempre qui, alla base, siamo molto

brave nella produzione, ma quello che è difficile è

sempre arrivare al potere. E il cinema è potere, perché

è raccontare una storia attraverso il tuo punto di vista.

E tu sei una donna. Il cinema è una rappresentazione

del resto del mondo lavorativo: siamo in molte donne, ma c'è

anche uno sbarramento2 come

nell'Fmi, o nelle direzioni delle grandi aziende, guardi le

loro foto e capita che non ci sia neanche una sola donna».

|

| Una scena del film Return to Hansala |

A confronto con gli anni '80, quando con le Xoxonees

hai fatto irruzione nel panorama musicale, credi che abbiamo

fatto passi avanti o indietro sui temi dell'uguaglianza?

«Credo che l'uguaglianza sia un processo molto lento,

mi sorprende quanto lo sia, credevo che sarebbe stato più

veloce. Però guardi la società e ti accorgi che

non siamo cambiati molto, andiamo avanti nella medicina, nel

mondo dei satelliti, nelle conoscenze, ma l'essere umano, il

suo progresso emotivo, è molto lento, possiamo dire che

in questo stesso momento siamo quasi come nel Medioevo. Nonostante

i progressi abbiamo ancora schiavitù, fame, sete, indici

di povertà incredibili, non solo in paesi in via di sviluppo,

ma anche nel nostro stesso paese. Non avanziamo secondo una

progressione logica né in linea retta, andiamo avanti

in alcuni aspetti e retrocediamo in altri. Ma l'uguaglianza,

be', la donna lavora fuori casa e a casa, eppure continuiamo

a non avere le armi per realizzare davvero cambiamenti profondi

nella società, a non avere accesso al potere, e ci sono

anche molte donne che imitano modelli patriarcali. Le donne

molte volte non hanno modelli di riferimento, non come gli uomini

che ne hanno in ogni ambito: nell'arte, nella politica, nella

scienza... Non abbiamo donne a cui possiamo assomigliare, in

cui possiamo specchiarci, dobbiamo costruire il nostro proprio

e individuale modo di affrontare tutto questo. Per questo il

cinema e la letteratura, la narrativa, la televisione sono così

importanti: aiutano a costruire nuovi modelli. Se analizziamo

i personaggi femminili del cinema, della narrativa, molte volte

non hanno un nome, sono le fidanzate, le amanti, le madri, le

figlie dei personaggi maschili, ma ci sono davvero ben pochi

personaggi femminili padroni delle proprie decisioni, che siano

come la maggior parte delle donne, con i loro errori, le loro

decisioni, che siamo eroine, scellerate... Ci sono pochi personaggi

nella narrativa completamente femminili. È come se si

trascinassero sempre dietro quelli maschili, che sono quelli

che decidono. Le donne hanno un ruolo congiunturale o aneddotico

nella narrativa. Se leggi spesso la pagina degli spettacoli

teatrali, e guardi ogni opera, c'è una percentuale incredibile

di personaggi maschili e femminili, e allo stesso modo ci sono

cinque protagonisti maschili e una sola protagonista femminile.

È sempre così, noi donne non abbiamo modelli.

E continuiamo con le principesse che si innamorano dei principi

e le sputtanano... be', a volte prima le salvano e poi le sputtanano.

È bizzarro che quando un uomo dirige un film nessuno

gli chieda se sta mettendo la sua visione maschile nei personaggi,

e ogni volta che è una donna a dirigere sembra che debba

far passare la sua visione del mondo attraverso il personaggio

della donna. Ma il mondo è universale, è una visione

universale. A noi donne chiedono sempre il nostro punto di vista,

non un punto di vista universale, ma lo sguardo di una donna,

ed è una cosa che ti dà fastidio, no? È

già dividere, e dire: tu sei diversa».

A quali progetti stai lavorando ora?

«Ora stiamo girando una serie web, che è un corso

che ho messo insieme, e che avrà un ottimo risultato,

perché ho alcuni alunni e alcune alunne meravigliose.

E in questo periodo ho anche girato un film che si chiama Droga

oral, che è la seconda parte di Sexo oral.

Il tema della droga continua a essere un tabù, tutti

si drogano in un modo o nell'altro, con sostanze legali o proibite,

ma è qualcosa che fa del tutto parte della nostra vita,

e non c'è una comunicazione chiara a riguardo, soprattutto

per i giovani, che sono i più esposti. Mi interessava

parlare di questo tema, di come le persone si relazionano con

le droghe in un modo o nell'altro. Sto anche girando un documentario

nel Sacromonte, a Granada, con le persone più anziane

della zona, si chiama I saggi della tribù. Lo

scopo è parlare, attraverso la memoria delle persone

che lì hanno vissuto, di com'era la vita. Nel '63 ci

sono state alcune inondazioni e sono stati sfollati tutti. Quello

che voglio è, attraverso la memoria, ricostruire com'era

quel quartiere, la trasmissione dell'arte fra le persone, come

gli uni imparavano dagli altri. Sto anche lavorando a un progetto

che probabilmente gireremo in Colombia, a Cali, e che si chiama

Delirio».

Non si può dire che tu perda tempo.

«Sono rimasta ferma per molto tempo, e ora sembra che

comincino a venir fuori delle cose...»

Cosa ne pensi dell'attuale momento di mobilitazioni che

stiamo vivendo? Il 23 febbraio c'è stata una riunione

di Mareas (letteralmente “maree”, raduni collettivi

autorganizzatisi che riuniscono diversi gruppi e associazioni

di protesta), non si sa se a livello statale o nelle principali

città. Credi ci sia bisogno di altro?

«Non ci siamo resi conto del potere che abbiamo. Credo

che il popolo abbia tutto il potere, siamo la maggioranza. Se

prendessimo decisioni che avessero davvero un risultato, per

esempio una disobbedienza fiscale. Decidiamo tutti di essere

disobbedienti fiscali... lo stato crolla in 5 minuti! Dobbiamo

prendere coscienza del nostro reale potere. Scendere in strada

va benissimo, ma dobbiamo fare azioni concrete, perché

se scendiamo in strada, scendiamo, passiamo tutto l'anno in

strada. Da luglio ci sono state oltre un migliaio di manifestazioni

a Madrid, è impressionante, ma non succede nulla. Tutti

i partiti politici che negli anni sono stati al potere hanno

davvero il controllo, hanno la sfacciataggine di fare le cose

in modo del tutto oscurantista, non puoi fidarti di nessuno.

Quello che stiamo vivendo in politica è qualcosa di disastroso.

Questo sistema che abbiamo messo in piedi, che chiamiamo democrazia,

quello che fa è far lavorare i partiti politici per quattro

anni. Non c'è un lavoro in profondità per cambiare

la situazione. Succeda quello che succeda e costi quello che

costi, lavorano per i prossimi quattro anni, per vedere se li

voti. Non c'è un lavoro in profondità su nulla,

mettono delle pezze, cambiano delle piccole cose, ma a livello

generale, le cose sono sempre le stesse. Come tutti hanno qualcosa

da nascondere, perché non so cosa sia successo in questo

paese, ma evidentemente siamo un paese un po' disonesto, lo

stiamo vedendo, si coprono tutti a vicenda. L'alternativa politica

in questo momento è disastrosa, non abbiamo neanche speranza.

Deve nascere un partito nuovo con professionisti di comprovata

onestà, che fin dal primo giorno espongano pubblicamente

tutte le loro proprietà, e che facciano lo stesso una

volta saliti al governo. Non dico che tutti i politici siano

uguali, ma la politica è stata usata come il cortile

di una portinaia, sono stati usati metodi molto discutibili».

Eh sì, e ora vediamo i risultati. Ci sono organizzazioni

e associazioni che sono anni che lo fanno vedere, ma non ci

si fa caso perché sono la minoranza.

«È importante che siano corretti nella riscossione

fiscale. Ci mettiamo da parte un sacco di soldi».

È evidente che riscuotono bene...

«Ma anche di più, se poi ci lasciano tutti e tutte

in pace. Che gli paghino uno stipendio decente, che si sentano

soddisfatti, che lavorino molto e che non ci rubino più

nulla».

Grazie Chus, continua con tutti i tuoi progetti, che ti riescano

splendidamente e ancora per molti anni.

Isabel Pérez Ortega

traduzione di Giuditta Grechi

dal n.266 del mensile anarcosindacalista spagnolo Rojo

y negro, marzo 2013 (rojoynegro.info)

Note

- In originale “amigxs”.

- L'originale riporta l'espressione, non diffusa in italiano,

“techo de cristal”, preso dall'inglese “glass

cieling” (soffitto di vetro) per indicare le situazioni

latu sensu aziendali e istituzionali in cui le donne

potrebbero accedere per qualificazione ai piani più alti,

li vedono, ma non possono di fatto fare carriera.

|