Cento anni di canzoni – 3

Gorizia contro il Piave

a cura di Alessio Lega

L'autore E A Mario, oltre che

per le canzoni “dannunziane” quali Vipera,

i melodrammi lacrimevoli quali Balocchi e Profumi, viene

ricordato per un brano che diventa subito uno dei più

celebrati inni patriottici italiani. Scritto nelle ultime fasi

della sanguinosa e stremante Grande guerra, nel giugno del 1918,

dunque alcuni mesi prima della battaglia di Vittorio Veneto

dell'ottobre dello stesso anno. Energica e ben costruita, di

un dinamismo affrettato nell'esultanza e nell'esecrazione –

attribuisce la disfatta di Caporetto a un non meglio specificato

tradimento, e non al fatto che interi reparti dell'esercito

italiano fossero stati liquidati con i gas letali – la

Canzone del Piave, nel bene come nel male, vuol dipingere

una guerra ardita, di avanzate e di disfatte, di movimenti di

massa, di valore e di medaglie, di eroi ispirati dalla libertà

che combattono contro il tiranno che siede sul trono asburgico:

“l'impiccatore”. Se pure vi è un briciolo

di malintesa onestà, in questo canto, è l'onestà

di chi vede una guerra tutta immaginaria, lontano dal fronte,

al caldo del sole di Napoli. Sappiamo che E A Mario si riteneva

un fervente mazziniano, un repubblicano in pectore –

e con una certa dose di sfrontatezza lo disse persino al re

che lo insigniva di una decorazione proprio in quanto autore

del Piave – e si figurava la guerra come un completamento

degli ideali risorgimentali: l'annessione di Trento e Trieste.

Col petto infuori, come un tacchino infervorato, emozionandosi

sempre più di strofa in strofa – tanto da perdere

il tempo cavalcando misure avanti dell'orchestra che gli arranca

dietro – si può ancora sentire in una rara registrazione,

l'autore stesso, interpretare con esplicito e comico pathos

la sua leggenda guerresca.

Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio

dei primi fanti il ventiquattro maggio:

l'esercito marciava per raggiunger la frontiera,

per far contro il nemico una barriera.

Muti passaron quella notte i fanti

tacere bisognava e andare avanti.

S'udiva intanto dalle amate sponde

sommesso e lieve il tripudiar de l'onde:

era un passaggio dolce e lusinghiero.

Il Piave mormorò «non passa lo straniero».

Ma in una notte triste si parlò di tradimento,

e il Piave udiva l'ira e lo sgomento.

Ahi, quanta gente ha visto venir giù, lasciare il

tetto,

per l'onta consumata a Caporetto!

Profughi ovunque dai lontani monti

venivan a gremir tutti i suoi ponti.

S'udiva allor dalle violate sponde

sommesso e triste il mormorio de l'onde:

come un singhiozzo in quell'affanno nero

il Piave mormorò «ritorna lo straniero».

E ritornò il nemico, per l'orgoglio e per la fame

volea sfogar tutte le sue brame

vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora

sfamarsi e tripudiare come allora .

«NO» disse il Piave, «NO» dissero

i fanti,

«mai più il nemico faccia un passo avanti».

Si vide il Piave rigonfiar le sponde!

E come i fanti combattevan l'onde.

Rosso del sangue del nemico altero,

il Piave commandò «indietro va straniero!»

E indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento

e la Vittoria sciolse le ali al vento.

Fu sacro il patto antico tra le schiere furon visti

risorgere Oberdan, Sauro e Battisti.

Infranse alfin l'italico valore

le forche e l'armi dell'impiccatore.

Sicure l'Alpi, libere le sponde

e tacque il Piave: si placaron l'onde.

Sul patrio suol, vinti i torvi imperi,

la pace non trovò né oppressi né stranieri.

Ma la guerra non era questa, se non nella mente di qualche visionario

imbevuto di patriottismo, e di molti squali, profittatori, mercanti

d'armi.

Cantare il proprio sangue

Abbiamo, per altro verso, una straordinaria testimonianza

cantata sulla grande guerra. Guerra sporca di trincee, guerra

affogata nel sangue, guerra di autolesionismo – i soldati

si sparavano da soli a una mano, a un braccio, a una gamba,

pur di essere curati nelle retrovie e magari mandati a casa

– di conseguenza, guerra di disertori processati e frettolosamente

condannati, per l'esempio, alla decimazione di massa. In quella

guerra si arrivò a fucilare al fronte più soldati

di quanti ne morivano sotto il piombo nemico. Fuoco e mitragliatrici...

e canti disperati.

Non ne parliamo di questa Guerra

che sarà lunga un'eternità

per conquistare un palmo di terra

quanti fratelli son morti di già!

Fuoco e mitragliatrici

si sente il cannone che spara;

per conquistar la trincea - Savoia! - si va.

Trincea di raggi, maledizioni,

quanti fratelli son morti lassù!

Finirà dunque 'sta flagellazione?

di questa guerra non se ne parli più.

O monte San Michele

bagnato di sangue italiano!

Tentato più volte, ma invano,

Gorizia pigliar.

Da monte Nero a monte Cappuccio

fino all'altura di Doberdò,

un reggimento più volte distrutto

alfine indietro nessuno tornò.

Fuoco e mitragliatrici

si sente il cannone che spara;

per conquistar la trincea – Savoia! – si va.

Sono queste canzoni popolari a restituirci una verità

dalla prima linea sulla guerra mondiale, sul fronte del Carso.

Non voglio dire che questa sia l'unica verità, non mi

azzardo a interrogare solo la tragica fonte che fa della propria

stessa carne da macello materia e documento attraverso il canto.

Forse chi studia quella storia tremenda dovrà leggersi

i bollettini di guerra e la tronfia sgrammaticatura del proclama

della vittoria firmato dal comandante in capo “I resti

di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo

risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano

disceso con orgogliosa sicurezza”. Però –

e forse per la prima volta – il lavoro di riscoperta e

riproposizione fatto dai ricercatori degli anni '60, ci fornisce

una presa diretta del popolo della trincea, che vede, commenta

e giudica col proprio linguaggio impastato di musica e di sangue.

Sono canzoni che disturbano per la propria verità, al

pari delle opere colte, di quelle tracce disseccate delle prime

poesie di Ungaretti o di quelle incandescenti del libro di Emilio

Lussu Un anno sull'altipiano. Al pari di quelle opere

d'ingegno e di studio, e forse anche più, colpiscono

lo stomaco queste canzoni popolari, perché la loro espressione

è collettiva: chiunque sia stato l'estensore dei versi

che seguono, l'autore è un popolo, che in armi con orrore

agonizza, l'autore è colui che ci narra in soggettiva

la storia della propria morte, e al di là di questa maledice

i generali e gli studenti “che hanno studiato e la guerra

hanno voluto”.

Addio padre e madre addio,

che per la guerra mi tocca di partire

ma che fu triste il mio destino,

che per l'Italia mi tocca morir.

Quando fui stato sul fronte austriaco

subito l'ordine a me l'arrivò,

si dà l'assalto la baionetta in canna

e addirittura un macello diventò.

E fui ferito, ma una palla al petto,

e i miei compagni li vedo a fuggir

ed io per terra rimasi costretto

mentre quel chiodo lo vedo a venir.

«Fermati o chiodo, che sto per morire,

pensa ho una moglie che piange per me»

ma quell'infame col cuore crudele

col suo pugnale morire mi fé.

Sian maledetti quei giovani studenti

che hanno studiato e la guerra voluto

hanno gettato l'Italia nel lutto

per cento anni dolore sentirà.

Inquieta e stranisce la maledizione che chiude il canto, perché

noi siamo ormai abituati a pensare gli studenti come una delle

categorie più progressiste e sensibili ai valori dell'antimilitarismo

e dell'umanesimo. Non sempre fu così, all'epoca della

prima guerra mondiale, gli operai e i contadini trascinati a

morire in trincea disprezzavano gli studenti irredentisti, i

figli di papà che teorizzavano “caldi bagni di

sangue” per una palingenesi nazionale. Il canto che però

ancor oggi più disturba – e che nel 1964 creò

un putiferio vero e proprio durante la prima dello spettacolo

Bella ciao al Festival dei due mondi di Spoleto –

resta Gorizia.

|

Giuseppe

Scalarini (1873-1948), La guerra (7 agosto 1914) |

La mattina del cinque d'agosto

si muovevano le truppe italiane

per Gorizia, le terre lontane

e dolente ognun si partì.

Sotto l'acqua che cadeva a rovesci

grandinavano le palle nemiche

su quei monti, colline e gran valli

si moriva dicendo così:

O Gorizia tu sei maledetta

per ogni cuore che sente coscienza

dolorosa ci fu la partenza

e il ritorno per molti non fu.

O vigliacchi che voi ve ne state

con le mogli sui letti di lana

schernitori di noi carne umana

questa guerra ci insegna a punir.

Voi chiamate il campo d'onore

questa terra di là dei confini...

Qui si muore gridando «assassini»

maledetti sarete un dì.

Cara moglie che tu non mi senti

raccomando ai compagni vicini

di tenermi da conto i bambini

che io muoio col suo nome nel cuor.

Traditori signori ufficiali

voi la guerra l'avete voluta

scannatori di carne venduta

e rovina della gioventù.

O Gorizia tu sei maledetta

per ogni cuore che sente coscienza

dolorosa ci fu la partenza

e il ritorno per molti non fu.

Gli inni contraffatti di Spartacus Picenus

Popolano poverissimo, nato nel 1890 in provincia d'Ascoli

Piceno, ma romano d'adozione, Raffaele Offidani, orfano da subito

di padre e presto anche di madre, venne allevato in un “protettorato”.

Socialista interventista, contrasse gravi infermità sul

fronte. Passato subito con gli scissionisti del Partito Comunista

visse la sua vita osteggiato, quando non apertamente perseguitato,

dai fascisti, traendo magri profitti da una piccola libreria

che gestì fino alla morte. Supportato da un mediocre

talento di versificatore, ma di un'immarcescibile fede comunista,

fu un militante indefesso del canto sociale con lo pseudonimo

di Spartacus Picenus. Abile e sopratutto velocissimo, adattava

alle melodie delle canzonette di successo dei suoi tempi e agli

inni russi composti per il coro dell'Armata Rossa (la sua vera

passione) testi di propaganda e di denuncia, strofette e incitamenti

alla rivoluzione. Sono canzoni per lo più grottesche

e significative solo per l'incrollabile dedizione dell'autore

alla sua causa. La loro virtù oggi è un umorismo

involontario e – scavando un po' più a fondo –

un corollario di influenze messianiche che rivela molto dello

spirito di militanti privi di dubbi e innamorati dei loro leader

“i miei inni che amo di più sono quelli dedicati

a Stalin, che nel mio cuore rimarrà sempre il realizzatore

del Socialismo [...] le accuse di Krusciov non possono convincermi

[...] io rimarrò fedele a Stalin oggi come ieri, come

domani, come sempre fino alla morte e anche oltre la morte”

confessava candidamente in una breve nota autobiografica degli

ultimi anni, all'indomani del XX congresso e della denuncia

dei crimini staliniani.

Sull'aria della celeberrima canzone Mamma di Bixio e

Cherubini (Mamma solo per te la mia canzone vola) Spartacus

scrisse

Quasi un ventennio è passato da quando sorse quaggiù

Un genio atteso e adorato come un novello Gesù

Ed ogni oppresso cantava non lacrimando già più

Lenin, la tua dottrina si diffonde e vola

Lenin, la tua parola è quella che consola [...]

Piomba la belva fascista contro la gran civiltà

L'umanità socialista pur si accingeva a sbranar

Un uomo tutto d'acciaio ad aspettarla era là

Stalin, di Stalingrado la leggenda vola

Stalin, fermava il mondo la tua forza sola

Gloria sia a te in eterno

Senza la tua grande vittoria

Ritorna indietro la Storia

Di due millenni o anche più

Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu

Due vostri pari sopra la Terra non verranno mai più.

“...e meno male!” ci viene da aggiungere subito.

La prima intuizione (si fa per dire) su come contraffare i canti,

per tirar acqua al proprio mulino, Spartacus la ebbe proprio

mentre era in ospedale, convalescente di guerra, quando un volenteroso

infermiere lo assillava cantandogli e ricantandogli La leggenda

del Piave, fu allora che lui scrisse La leggenda della

Neva

La Neva contemplava della folla umile e oscura

il pianto silenzioso e la tortura.

La plebe sanguinava come Cristo sulla Croce

svenata dalla monarchia feroce

che non paga di forche e di Siberia

volle ancor della guerra la miseria...

Ma sorse alfin un uomo di coraggio

che infranse le catene del servaggio

e sterminò le piovre fino in fondo.

Quell'uomo fu Lenìn, liberator del mondo.

[...]

Là, sulla sacra Neva sta Lenìn che ansioso

osserva

se la plebe latina è ancora serva.

Compagni, su mostriamo ai fratelli bolscevichi

che noi non siamo più gli schiavi antichi!

E le campane pur suonino a festa

per salutar la plebe che s'è desta!

Noi dei tiranni il cuore ed il cervello

frantumeremo a colpi di martello.

Si appressa il giorno del fraterno amore.

Muor con la tirannia il regno del terrore.

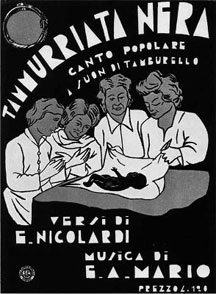

Un riscatto a suon di tammurriata

Ci pare giusto testimoniare però come il vecchio E

A Mario – l'autore dell'Inno patriottico per eccellenza

che citavamo più su – si sia congedato dalla storia

della canzone con un brano tardo (del 1945), scritto in coppia

con l'amico Edoardo Nicolardi, che essendo direttore di un ospedale

a Napoli aveva assistito alla nascita di molti bambini di pelle

scura da madri partenopee.

Testimonianza, comica e disperata assieme, delle conseguenze

della prostituzione cui erano ridotte dalla fame molte popolane

di quartieri sottoproletari all'epoca dello sbarco degli alleati.

Il testo è modernissimo: un montaggio di anonime voci,

con ironie e battute ci pone nel bel mezzo di un “vascio”,

di un vicolo del porto, dove si commenta l'accaduto. La melodia

sospesa sui semitoni, si avvolge in melismi arabegianti, per

esplodere in un ritornello carico assieme d'ironia e di pietà.

La canzone è una pietra miliare, uno degli ultimi classici

napoletani universalmente noti, ma anche un testo oggettivamente

smitizzante, antiretorico, un vero antidoto, che ci fa perdonare

in corner l'autore delle strofe retoriche del Piave,

il triste inno guerresco che – come mio nonno mi raccontava

– i soldati imbarcati sulle navi verso il fronte greco-albanese

cantavano nel lividore della partenza.

Io nun capisco 'e vote che succede

e chello ca se vede nun se crede, nun se crede.

È nato nu criaturo, è nato niro, e 'a mamma

'o chiamma Ciro, sissignore, 'o chiamma Ciro.

See, vota e gira, see... see, gira e vota, see

ca tu 'o chiamme Ciccio o 'Ntuono,

ca tu 'o chiamme Peppe o Ciro,

chillo 'o fatto è niro niro, niro niro comm'a cche...

S'o contano 'e cummare chist'affare

'sti cose nun so' rare se ne vedono a migliare.

'E vvote basta sulo 'na 'uardata,

e 'a femmena è rimasta sott'a botta 'mpressiunata.

See, 'na 'uardata, see... see, 'na 'mprissione, see va truvanno

mò chi è stato,

c'ha cugliuto buono 'o tiro chillo 'o fatto è niro

niro, niro niro comm'a cche...

E dice 'o parulano, embè parlammo,

pecché si raggiunammo chistu fatto ce 'o spiegammo.

Addò pastin' 'o grano, 'o grano cresce

riesce o nun riesce, semp'è grano chello ch'esce.

Mee, dillo a mamma, mee... mee, dillo pure a me conta 'o

fatto comm'è ghiuto

Ciccio, 'Ntuono, Peppe, Ciro

chillo 'o fatto è niro niro, niro niro comm'a cche...

Alessio Lega

alessio.lega@fastwebnet.it

|