|

letture

Il pane e l'arsenico

Intervista ad Alberto Prunetti di Giuseppe

Ciarallo

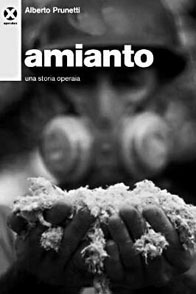

Lo scrittore toscano Alberto Prunetti parla del suo ultimo romanzo: una storia operaia ma anche un diario familiare. Lotte di classe e ricordi di infanzia in “un grumo ribollente di acciaio, incazzatura e ironia devastante”.

Alberto Prunetti, nato a Piombino

(Li) nel 1973 e cresciuto in provincia di Grosseto, è

scrittore, traduttore, fotografo e insegnante di italiano per

lavoratori immigrati. Per Stampa Alternativa ha pubblicato i

romanzi Potassa (2004) e Il fioraio di Perón

(2009); per la stessa casa editrice ha curato l'antologia L'arte

della fuga (2005); ha poi curato e tradotto due “classici”

di Osvaldo Bayer: Patagonia rebelde (Elèuthera,

2009) e Severino Di Giovanni (Agenzia X, 2011). Ha scritto

per il Manifesto, Carta, A rivista, Nuova rivista letteraria

e al momento è redattore di Carmilla. È uscito

a fine 2012 il suo ultimo lavoro Amianto – Una storia

operaia (Agenzia X), racconto a metà strada tra il

reportage sulle fabbriche della morte nel nostro paese e il

diario intimo, nel quale narra le vicende di Renato (padre dell'autore),

operaio saldatore tubista deceduto in seguito al prolungato

contatto con la micidiale sostanza che dà titolo al libro.

Dunque Alberto, raccontaci come nasce l'idea di narrare

la storia di tuo padre Renato, operaio saldatore tubista, morto

a 59 anni dopo aver lavorato una vita intera a contatto con

l'amianto. Immagino che la scintilla sia scoppiata nel rovistare

tra i suoi tanti documenti, spesso citati nel libro...

«La scintilla è stata piuttosto la scelta di mia

madre di continuare una pratica iniziata da mio padre nel 1992

per ottenere il riconoscimento professionale all'amianto e poter

andare in pensione con alcuni anni di anticipo. Il prepensionamento

– chissà – forse gli avrebbe salvato la vita:

dopo anni passati nei peggiori cantieri italiani, come saldatore

e tubista, tra acciaierie e raffinerie, aveva davvero il fiato

corto. Siamo riusciti a sapere solo nel 2011 che Renato aveva

diritto di andare in pensione con sette anni e mezzo di anticipo.

Gliel'hanno detto sette anni dopo che era morto per un tumore

ai polmoni. Purtroppo sono questi i tempi della giustizia.»

Qual è la difficoltà che hai incontrato

nel far sì che una storia così personale, privata,

finisse per diventare qualcosa di interessante non solo per

te stesso, ma per il potenziale lettore?

«La scommessa è stata quella di fare di Renato

lo specchio dei tanti Renati, dei figli dell'officina che hanno

mangiato pane e arsenico. Che hanno lavorato sull'onda di riflusso

del boom economico. La crisi che respiriamo oggi, per gli operai

comincia nel 1973 con la crisi petrolifera, quando i salari

reggono solo grazie alla forza delle tutele sindacali. Poi,

negli anni ottanta, arriva la vera ristrutturazione del capitale:

i sindacati sono più deboli, arriva la cassa integrazione,

poi falliscono le raffinerie e iniziano i licenziamenti. Nel

frattempo la fabbrica ha dato da mangiare a tante famiglie,

ma era un pane avvelenato. Lo stipendio dei nostri padri ha

permesso a noi di studiare, di laurearci, per poi rimanere disoccupati

al primo ciclo di ricambio generazionale della manodopera nel

mondo del lavoro. Da qui il precariato e la disoccupazione a

lungo termine.»

In un momento storico come quello che stiamo vivendo,

con il lavoro percepito più come un “problema sociale”

che come motore di un'intera nazione (problema di cui tutte

le forze politiche dicono di volersi occupare, ma che nella

realtà perde di giorno in giorno di valore e peso), non

pensi che l'arte, e la letteratura in particolare, dovrebbero

ricominciare a trattare questa nodale tematica? Mi sembra che

oltre al tuo Amianto e a pochi altri esempi,

quello del lavoro non pare essere ultimamente un argomento ritenuto

degno di nota. Non senti un po' di nostalgia per la cosiddetta

“letteratura industriale” degli anni '60 e '70?

«Le librerie classificano Amianto - una storia operaia

proprio come letteratura industriale. A Renato sarebbe piaciuto.

Io sono rimasto preso in contropiede, da questo libro, dalle

risposte di lettori e recensori, dai tentativi di catalogarlo.

In realtà ero così immerso in quel mondo –

avendo fatto le scuole in una ferriera dell'Ilva dismessa, in

cui ho trascorso sia i miei pomeriggi di calcio che le giornate

di studio in biblioteca, tutto dentro all'ex Ilva – che

non potevo che raccontarlo così. Ma non pensavo né

a Levi né a Volponi, mentre scrivevo. Quelle vicende

erano sangue del mio sangue. C'era più industria che

letteratura, nel mio dna. Ho mescolato le parole saldando giunti

come mio padre giuntava tubazioni e saldava tondini. Ho raccordato

un pezzo di storia industriale italiana con i ricordi d'infanzia,

con l'eclisse che Renato mi fece vedere attraverso le lenti

di una maschera da saldatore. Il risultato è la storia

operaia che ho raccontato. Me ne accorgo solo adesso che in

certo modo è letteratura industriale. Ma è prima

di tutto la mia storia.»

Di recente ho riletto Vogliamo tutto

di Nanni Balestrini. In quelle pagine la fabbrica pulsa di energia,

l'arroganza dell'azienda è efficacemente controbilanciata

da una presenza operaia forte e agguerrita, e forse, allora,

sarebbe stata impensabile una figura come quella di Marchionne,

paradossalmente ritenuto da tutti un innovatore pur utilizzando

metodi più da padronato capitalista dell'ottocento che

da manager d'industria moderno, incapace com'è di vedere

nel lavoratore una risorsa insostituibile dell'azienda –

e soprattutto un essere umano con una propria vita e propri

bisogni – e non un mero costo da tagliare...

«Lo dico anche nel libro, che gli anni settanta... altro

che anni di piombo, sono stati anni felici di alta conflittualità

e quindi di alti salari... i problemi iniziano sì allora,

con la crisi petrolifera, ma la classe operaia li percepisce

negli anni ottanta, quando la conflittualità diminuisce

e il capitale, che non è in crisi ma è la crisi,

è la crisi permanente, fa i conti con gli operai e fa

pagare loro tutto e caro... la guerra di classe non l'hanno

mai interrotta, i padroni del capitalismo fallimentare. Vedi

quel che sta facendo Marchionne, appunto, che usa la chiusura

delle fabbriche come arma di ricatto verso gli operai.»

A mio avviso, un altro grande merito di Amianto,

oltre quello di aver messo il dito nella piaga sempre aperta

della nocività e della mortalità nel mondo del

lavoro, è quello di aver sfatato o quantomeno correttamente

inquadrato il mito italiano del boom economico, come a dire:

sì, negli anni '60 c'è stata indubbiamente una

ripresa e una crescita sull'onda della ricostruzione post-bellica,

ma queste si sono potute realizzare solo a costo di immani sacrifici

da parte dei lavoratori (emigrazione, sradicamento e lontananza

dagli affetti, condizioni abitative precarie, salari appena

sufficienti alla sopravvivenza, scarsa attenzione alla sicurezza,

cioè infortuni, malattia e a volte morte, ecc.), i quali

spesso non potevano permettersi i beni che producevano. Ricordo

mio padre, ad esempio, operaio dell'Innocenti dove si producevano

le famose Lambrette, il quale dovette comperarne una a rate,

dall'azienda stessa, da lui utilizzata esclusivamente per andare

in fabbrica per i turni di notte, quando i mezzi pubblici non

effettuavano servizio...

«Certo. Direi che già Bianciardi aveva raccontato

ne La vita agra il lato oscuro del miracolo economico

e della “dolce vita”. Io racconto il seguito: finisce

il miracolo mentre Nada canta Ma che freddo fa e comincia

il tracollo... l'inizio di una crisi che viene percepita solo

adesso dai ceti medio alti, mentre il proletariato, che viene

investito dal primo colpo molti anni fa, regge per la forza

di contrapposizione dei movimenti e dei sindacati per quasi

un decennio e poi crolla negli anni ottanta. Gli strascichi

di tutto questo sono adesso sotto gli occhi di tutti, ma c'è

chi già da lungo tempo li subisce. Tutto questo, io non

lo racconto in chiave sociologica o saggistica, ma con i ricordi

d'infanzia e le buste paga di mio padre. O meglio: metto assieme

i ricordi, la trama narrativa della finzione, l'indagine sociologica,

l'investigazione giornalistica... tutto saldato assieme. Pare

che tenga.»

Mi è piaciuta molto la franchezza con cui nomini

cose e persone. Non pensi che la manipolazione linguistica (il

chiamare “imprenditore” il padrone, “forza

lavoro” l'operaio) sia un imbroglio teso a spersonalizzare

le parti in causa e dunque deresponsabilizzare chi invece dovrebbe

rispondere personalmente degli errori e delle proprie colpe?

Come quando si parla del fantomatico “mercato”,

nel nome del quale si compiono i peggiori misfatti...

«Guai a dire padrone invece che imprenditore, vero? In

anni di finto interclassismo, Amianto è anche

un romanzo di classe, che racconta dal basso la realtà.

Chi dice che le classi non esistono, camuffa pro domo sua la

società. La cosa buffa è che il libro non è

un ponderoso saggio veteromarxista ma un racconto a tratti divertente

e quasi fiabesco che, mi dicono i lettori, ti fa però

venir voglia di prendere a morsi il libro. Io le cose le racconto

come le ho percepite e vissute, e quel grumo ribollente di acciaio,

incazzatura e ironia devastante era l'aria che si respirava

in casa quando babbo si toglieva la tuta verde del metalmeccanico.»

Per concludere, oltre alla bellissima (in senso letterario)

storia che sei riuscito a raccontare in perfetto equilibrio

tra forza narrativa e ironia, nonostante la tragicità

dei fatti, cosa ha lasciato dentro di te l'esperienza straordinaria

di Renato, ennesima vittima di un capitalismo sempre più

spietato e vorace?

«Ogni tanto Renato mi portava al cimitero di Rosignano

Marittimo. Mia madre andava a visitare la tomba di mio nonno.

Siccome nell'epica operaia del periodo un uomo non poteva versare

lacrime o pregare, mentre mamma sistemava i fiori lui mi portava

a giro per le tombe passeggiando come fanno i contadini a luglio

in mezzo ai filari della vigna: si guardano attorno, sistemano

qualcosa, strappano due foglie, hanno l'aria di tenere tutto

sotto controllo, no? Facevamo “manutenzione”. Poi

si arrivava alla zona delle tombe vecchie, quelle dei “vecchi

comunisti”, come li chiamavamo noi, vecchi rosignanini

che non volevano la croce sul marmo ma avevano preferito la

falce e il martello. Alla fine inevitabilmente si arrivava davanti

a una tomba monumentale in marmo con la statua di un uomo dall'aria

vissuta, con dei virili baffoni a incorniciargli il viso. In

basso c'era scritto: “l'apuana operaia dedicò”.

Babbo mi diceva ogni volta: “boiadé, che pezzo

d'omo...”. Era Pietro Gori. Ecco cosa m'è rimasto.»

Giuseppe Ciarallo

|