|

storia

Se avé passè Crispi, a passarem ench qvesta

di Massimo Ortalli

“Se abbiamo passato Crispi, passeremo anche questa”

suonava un antico detto romagnolo.

Andiamo a vedere che cosa ci stesse dietro a quel riferimento a Crispi.

Nella lunga storia della conflittualità

fra anarchici e potere, le forme di controllo esercitate dagli

organi dello Stato per sorvegliare, reprimere o depotenziare

la proposta e l'azione degli anarchici si sono di volta in volta

adeguate, con lucida intelligenza, alla varietà delle

situazioni e allo spirito dei tempi. Oggi la mano ferma dello

Stato è sempre pesante, ma non si può ignorare

che il guanto nel quale si infila è di materia ben più

sofisticata di quanto non fosse quello che si abbatteva su anarchici,

sovversivi e oppositori in epoche più lontane. Risultati

e obiettivi sono speculari, ma l'invasività dell'azione

repressiva, fatte le note e drammatiche eccezioni, si nasconde

dietro le apparenze della democrazia formale, della garanzia

dei diritti, del rispetto delle regole: il recupero del dissenso

sarà tanto più efficace quanto più “indolore”

sia lo strumento utilizzato. A scanso di equivoci, comunque,

occorre precisare che il carattere “indolore” della

reazione è sempre proporzionato alla forza dell'attacco

portato allo Stato, e non c'è bisogno di dire che, quando

occorre, la mano del potere non è certo meno dolorosa

oggi di quanto non lo sia stata in altri periodi storici.

Un livello di repressione dilettantesco. Poi però...

Per comprendere meglio la mutevole varietà degli strumenti

di repressione e controllo messi in atto dallo Stato, è

particolarmente significativo lo sguardo su uno dei periodi

storici durante i quali più attenta e vigile è

stata l'attenzione dello Stato sul movimento anarchico. Parliamo

dell'ultimo decennio dell'800, il cosiddetto decennio crispino,

detto anche, da altra prospettiva, il decennio degli attentati

anarchici.

Negli anni precedenti, dalla nascita dell' Internazionale fino

a tutti gli anni Ottanta dell'Ottocento, la mano della giustizia

nei confronti del movimento anarchico e dei suoi affiliati si

era mossa con strumenti non ancora sufficientemente idonei alla

bisogna, anche perché la comprensione dell'urgenza della

questione sociale non era adeguata alla realtà che si

stava affermando; e il rifiuto di ammettere che interi settori

della società potessero porre in discussione l'ordine

costituito, per abbatterlo o riformarlo, rendeva meno efficaci

le misure repressive messe a contrasto. L'esito dei primi famosi

processi agli internazionalisti, nella contraddittorietà

dei risultati e nell'incertezza che animava le istituzioni giudicanti

stanno lì a dimostrarlo. Se nel processo contro gli internazionalisti

imolesi e romagnoli che nel 1874, guidati da Bakunin e Costa,

tentarono l'assalto alla città di Bologna, si arrivò

a sentenze di assoluzione in primo grado, grazie alle decisioni

della giuria popolare in Corte d'Assise, ancora più clamoroso

fu l'esito del processo alla Banda del Matese, che vide assolti,

sempre per decisione della giuria popolare, tutti gli imputati:

nonostante questi avessero battuto in armi la campagna, ucciso

un carabiniere in un conflitto a fuoco, distrutto archivi comunali

e resi inutilizzabili i contatori dei mulini. Fatti che avrebbero

reso plausibili ulteriori anni di galera in aggiunta alla lunga

carcerazione preventiva.

Indubbiamente il problema di controllare e neutralizzare l'attività

degli Internazionalisti si pose fin dal nascere della Prima

Internazionale. E infatti lo strumento dell'ammonizione, una

misura amministrativa aleatoria e discrezionale che permetteva

ogni sorta di arbitrio all'autorità di pubblica sicurezza,

era largamente e generosamente utilizzato, limitando pesantemente

tanto l'agibilità politica quanto la vita quotidiana

dei sovversivi. Sganciata da effettive motivazioni, applicata

in base alla sola “colpa” di affiliazione all'Internazionale,

infatti, tale misura sottoponeva l'ammonito al controllo delle

autorità limitandone la libertà personale, tanto

nei movimenti quanto nell'espressione del pensiero. La censura

si abbatteva regolarmente sugli organi di stampa, le riunioni

pubbliche erano sottoposte all'improvviso e immotivato scioglimento

a seconda delle ubbie del questurino di turno, e il carcere

si riempiva spesso e volentieri di sovversivi che avevano distribuito

un volantino, affisso un manifesto, esposto una bandiera nella

ricorrenza della Comune, intonato un canto, o “ruggito”,

nel calore dell'osteria, un vigoroso e colorito “accidente”

all'indirizzo del prete, del monarca o del presidente del consiglio.

Per non parlare del domicilio coatto, strumento barbaro e inumano,

che colpiva con cieca efficacia quanti il tribunale non poteva

destinare al carcere. Ma, nonostante la durezza e la gratuità

di queste disposizioni, si era ancora, se così si può

dire, a un livello di repressione poco più che dilettantesco,

improvvisato e spesso irrazionale, privo di quella necessaria

coerenza operativa – riscontrabile anche nelle differenze

di interpretazione fra le varie procure – che sarebbe

stata richiesta dall'attacco alle istituzioni di un movimento

anarchico sempre più organizzato.

Associazione di malfattori

Se la destra liberale si era mostrata piuttosto inadeguata

nella comprensione del problema, anche perché, dopotutto,

continuava a considerare gli Internazionalisti non sempre malfattori

comuni ma anche militanti politici e sociali, solo con il governo

della Sinistra storica si assisterà alla graduale involuzione

repressiva che troverà il suo apice nel periodo crispino.

Già il 18 febbraio 1880, infatti, l'alta corte, non ritenendo

credibile che un'associazione internazionalista composta da

cinque o più persone, tanto più appartenenti alle

“ultime classi sociali”, potesse riunirsi per puri

scopi “speculativi”, stabilì che tali incontri

dovessero configurarsi come una vera e propria associazione

fra malfattori. Questa era la nuova arma giuridica attesa; anche

in questo caso, infatti, si poteva essere condannati in assenza

di reato, essendo sufficiente la prova che cinque o più

persone si erano date convegno, magari, in osteria, e avevano

espresso opinioni sovversive nei confronti dell'autorità

costituita. Inizialmente poteva capitare che qualche giudice

onesto non desse corso alla denuncia e mandasse prosciolti i

denunciati, ma via via che l'anarchismo si diffondeva nel tessuto

sociale, le condanne si facevano sempre più frequenti,

per diventare poi la prassi nel “decennio degli attentati”.

Era infatti impensabile, per gli uomini della Sinistra storica,

da Nicòtera a Crispi, da Depretis a Zanardelli a Cairoli,

ex garibaldini ed ex rivoluzionari che tanto si erano impegnati

per la costruzione della Nazione, che si potesse essere contro

la Nazione stessa e contro lo Stato. Ecco, dunque, affermarsi

il concetto secondo il quale l'anarchismo era un delitto in

quanto tale, indipendentemente dagli eventuali reati commessi;

e l'imparzialità del Diritto, se mai era esistita, doveva

essere piegata alla ragion di Stato. L'obiettivo, il fine ultimo,

era togliere ogni valenza sociale alla propaganda anarchica

privandola dei suoi postulati sociali, per assimilarla al puro

e semplice delitto; e non, come in passato, al delitto politico

ma, più volgarmente, al delitto comune. A dar manforte

alla repressione della giustizia, ecco intervenire la scienza,

che trovò nel positivismo lombrosiano e nell'antropologia

criminale un nuovo strumento di criminalizzazione e delegittimazione.

Tanto più credibile quanto più apparentemente

progressista. L'ipotesi scientifica, infatti, si abbinava “felicemente”

a quella sociologica che interpretava la teoria anarchica come

materia delinquenziale e vedeva nei suoi militanti le tabe della

degenerazione fisica e morale: i sempre più frequenti

internamenti in manicomio di sovversivi e “diversi”

non furono che un'ipotesi di “lavoro” che avrebbe

trovato la sua tragica realizzazione negli anni cupi del terrore

stalinista.

Contro il “delitto” anarchico e contro

la lotta di classe

Per amministrare la giustizia nei casi di insorgenza sociale

e per controllare più efficacemente il dissenso, il potere

ha sempre avuto a disposizione tre strumenti, la cui sinergia

si è rivelata fondamentale in determinate occasioni:

le norme amministrative vere e proprie (quali lo scioglimento

di gruppi o associazioni sovversive, il deferimento dei membri

ad organi speciali, le misure preventive come il domicilio coatto,

ecc.), gli strumenti giudiziari straordinari (ovvero le leggi

speciali elaborate eccezionalmente in situazioni di particolare

gravità), infine gli strumenti giudiziari ordinari, quelli

che dovrebbero dare le maggiori garanzie ai fini della repressione,

in quanto capaci di offrire uno spettro più ampio di

reati da colpire.

Come si è visto a proposito dei primi processi all'Internazionale,

il terzo strumento, quello ordinario, si prestava a interpretazioni

discrezionali, per cui, in un “ammirevole” sforzo

di razionalizzazione, la sinistra storica nel 1890 diede corpo

a un nuovo Codice di diritto penale, il codice Zanardelli, apparentemente

più liberale dei codici preunitari e di quello del 1859,

ma nei fatti molto più sofisticato (e anche malleabile)

nell'organizzare il controllo sociale. Tanto più in quanto

era accompagnato da disposizioni di pubblica sicurezza che colpivano

la libertà di riunione (con l'obbligo del preavviso di

24 ore all'autorità) e la semplice espressione di pensiero,

e conservava, al tempo stesso, disposizioni particolarmente

severe quali il domicilio coatto e l'istituto dell'ammonizione.

Puntualmente mirati furono alcuni degli articoli destinati a

colpire sia i singoli individui (come l'art. 246 che sanciva

il reato di “istigazione a delinquere” e il 247

che prevedeva i reati di apologia, eccitamento alla disobbedienza,

eccitamento all'odio fra le classi sociali), sia gli associati,

con il famoso art. 248 che introduceva il reato di associazione

per delinquere in quanto tale (quando cinque o più persone

si associano per commettere delitti…) e il 251, che puniva

la creazione di una associazione diretta a compiere i reati

previsti dall'art. 247.

Inizialmente, comunque, l'interpretazione giuridica fu particolarmente

controversa (soprattutto in riferimento all'art. 248), a seconda

di come e a chi si dovesse applicare, ma dopo un breve periodo

di “rodaggio”, la si intese in senso sempre più

restrittivo tanto che, negli ultimi anni del secolo, arrivò

a colpire anche le associazioni socialiste legalitarie. A dimostrazione

che l'intento non era di frenare solo il “delitto”

anarchico ma anche la diffusione della lotta di classe e l'organizzazione

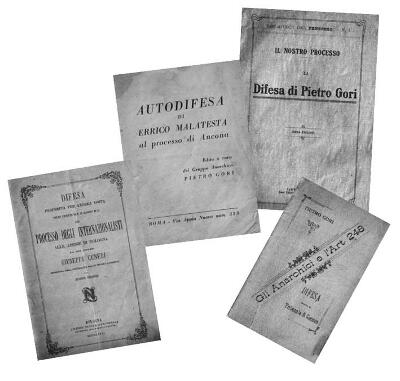

delle masse proletarie. Famose, al proposito, restarono le arringhe,

poi raccolte in opuscolo, di Pietro Gori, chiamato a più

riprese nei tribunali d'Italia a difendere gli anarchici dall'articolo

248.

Lo stato d'assedio, per due volte

Ma l'inasprimento della legislazione non si rivelò

sufficiente a imbrigliare le lotte popolari, e infatti il 1894

vide una intensa conflittualità sociale, culminata nel

movimento dei Fasci siciliani e nei moti della Lunigiana. Causati

dall'inasprimento delle già misere condizioni di vita

dei ceti popolari, e dalla diffusa insofferenza nei confronti

della repressione “preventiva”, tali momenti insurrezionali

misero talmente paura nelle classi dirigenti, culturalmente

impreparate ad affrontare la nuova situazione, da spingere il

governo Crispi a promulgare per ben due volte lo stato d'assedio,

affidando i pieni poteri ai comandi militari, quasi si trattasse

di combattere contro un esercito invasore. In base a “quella

legge che è la necessità e la salute della patria”

vennero soppresse le libertà civili e affidati pieni

poteri al generale Morra di Lavriano in Sicilia e al generale

Huesch in Lunigiana: la repressione fu spietata, con centinaia

di morti e migliaia di anni di carcere, spesso comminati senza

prove e con totale discrezionalità da parte dei tribunali

militari. Esemplarmente indicativa la sentenza contro l'avv.

Luigi Molinari, il propagandista anarchico che più tardi

avrebbe fondato l'Università Popolare, condannato a 24

anni per aver tenuto una conferenza nel carrarese prima dello

scoppio dei moti, durante i quali era già rientrato da

tempo nella natia Mantova. Tale abnorme retroattività

nelle imputazioni viene “giustificata” dalla Cassazione

perché “sarebbe ingiusto sottrarre costoro alle

conseguenze della disposizione rigorosa dello stato d'assedio

di cui furono causa, e sottoporvi invece soltanto coloro che

agiscono di poi trascinati da essi. Ciò sarebbe un colpire

la mano che eseguisce e non la mente, non la volontà

iniziale che la dirige”.

Le cannonate di Bava Beccaris, poi Gaetano Bresci

Ma poiché, a fronte dell'insorgenza sempre più

pressante della questione sociale, non sembrarono sufficienti

né la legislazione ordinaria né gli stati d'assedio,

il governo Crispi inasprì la stretta repressiva promulgando

tre nuove leggi speciali (le ricordiamo le leggi speciali dei

nostri anni Settanta?). Chiamate col nome del loro ideatore,

ma note anche, per suggerimento dello stesso Crispi, come leggi

“antianarchiche”, le tre leggi eccezionali disciplinavano

il possesso di materiali esplodenti, inasprivano le pene per

i reati a mezzo stampa e l'apologia di terrorismo, vietavamo

riunioni e associazioni aventi a oggetto il sovvertimento dell'ordinamento

sociale, prevedendo il domicilio coatto per gli accusati. In

pratica, gli articoli del codice Zanardelli venivano utilizzati

in maniera estensiva, in modo che potessero “essere adoperati

come armi insidiose a colpire nella stampa e nella parola la

libertà di pensiero e la libertà di associazione”.

Veniva ulteriormente inasprito il reato di “associazione

di malfattori” (ora era sufficiente essere solo in due

e non più in cinque per essere “associati”)

e gli anarchici in quanto tali venivano sottoposti con estrema

leggerezza a provvedimenti restrittivi quale il carcere o il

domicilio coatto. Come prevedibile, le isole si riempirono di

coatti (non mancavano, comunque, i socialisti e qualche repubblicano)

e per alcuni anni in Italia non poté uscire un solo foglio

anarchico. E chi conosce la costanza con la quale gli anarchici

di tutte le tendenze pubblicano i loro giornali, potrà

capire l'eccezionalità di una simile contingenza. Del

resto la azzardata e fallimentare politica colonialista dell'Italia

non intendeva subire la ficcante critica antimilitarista e internazionalista

del movimento anarchico e, al tempo stesso, l'enormità

delle folli spese militari sostenute per le conquiste africane

e il clamore degli scandali finanziari, su tutti quello della

Banca Romana, non potevano permettere che il malcontento popolare

si trasformasse in organizzazione sociale.

I fatti di Milano nel 1898, l'ennesimo stato d'assedio e le

cannonate del generale Bava Beccaris contro il popolo milanese,

le centinaia di morti e il consueto accanimento giudiziario

saranno il suggello di un'epoca nella quale il potere statale

ed economico si sono accaniti con deliberata ferocia contro

gli avversari. Ci avrebbe pensato Gaetano Bresci, il 29 luglio

del 1900, nel parco reale di Monza, a pareggiare il conto. E

dopo, fra i detti popolari, entrava a buon diritto anche quello

citato all'inizio, che ancora non molti anni orsono faceva parte

della saggezza popolare dei vecchi imolesi.

Massimo Ortalli

|