|

percorsi di vita

a

cura di Alessio Lega

Cento anni di canzoni - 1 Cento anni di canzoni - 1

Napoli in testa

Io non vi so né voi mi conoscete,

ma resta in me se accanto mi passate

tutto il profumo che per via spandete

e il cuore mio passando vi portate.

Chi siete? Io non lo so...

Ma so che gli occhi ardenti

hanno la forza di rubarmi il cuor.

Questa è la canzone che ho scelto per aprire una lunga

carrellata. Cerco di rintracciare il filo della canzone d'autore,

ben prima che questo termine sia utilizzato (e noi sappiamo

che lo utilizzò per primo il giornalista veronese Enrico

de Angelis nel ’69). I cantautori erano decisamente di

là da venire nel 1917, anno della rivoluzione d'ottobre

e della pubblicazione di questa canzone.

È una scelta innanzi tutto emotiva la mia: Chi siete?

è il ritornello che accennava più spesso la nonna

Mìlli (Camilla detta...) – che era sempre stata

una grande e appassionata canterina – quando, a 90 anni,

con la memoria sbriciolata, scendeva gli ultimi scalini della

vita aggrappata al passamano delle canzoni, unica cosa che ricordava.

Ma Chi siete?, oltre ad essere una bella domanda da rivolgere

per saluto al pubblico, in una sera casuale in giro per qualche

palco del mondo, testimonia di quell'inquietudine esistenziale

e sentimentale, di quel mistero melodioso, che è sempre

stato alla base della poesia cantata nel nostro paese.

La rese di nuovo nota al pubblico italiano degli anni '60 e

'70 la cantante Milly (Carla Mignone), che ne fece un pezzo

forte del proprio repertorio. Ho concepito questo primo capitolo

della mia antologia della canzone del '900 come un doppio omaggio

a tre grandi interpreti: Roberto Murolo e Sergio Bruni per quanto

riguarda il repertorio napoletano e, appunto, Milly per quello

in lingua dei primi 30 anni del secolo.

La canzone italiana nasce... napoletana. Napoli è la

città delle canzoni, fino a metà del '900 il suo

dominio è incontrastato a livello planetario. Non si

tratta solo dell'oleografia: la pizza e i mandolini, il sole

e Posillipo delle cartoline filigranate sul cartoncino pressato

nell'anima. Non è solo il fatto che “tutto qui

si dica in canzone” e che il popolo napoletano nasca e

muoia, e soprattutto viva e ami cantando.

Non è solo questo, non è proprio questo, anche

se una particolare disposizione della lingua e delle abitudini

comunicative, un'estrema ironia e un estremo sentimentalismo,

una vita corale e una feroce chiave d'individualismo, spiegano,

per contrasti, qualcosa del perché qui, prima che in

qualsiasi luogo al mondo, il canto sia diventato un fiorente

artigianato, se non proprio un'industria.

|

|

|

Roberto

Murolo |

Era de maggio e te cadéano 'nzino,

a schiocche a schiocche, li ccerase rosse.

Fresca era ll'aria, e tutto lu ciardino

addurava de rose a ciento passe.

(...)

E diceva: “Core, core! core mio, luntano vaje,

tu mme lasse e io conto ll'ore... chisà quanno turnarraje?”

Rispunnev'io: “Turnarraggio quanno tornano li rrose.

si stu sciore torna a maggio, pure a maggio io stóngo

ccá.”

E so' turnato e mo, comm'a 'na vota,

cantammo 'nzieme lu mutivo antico;

passa lu tiempo e lu munno s'avota,

ma 'ammore vero no, nun vota vico.

De te, bellezza mia, mme 'nnammuraje,

si t'allicuorde, 'nnanze a la funtana:

Ll'acqua llá dinto, nun se sécca maje,

e ferita d'ammore nun se sana.

Nun se sana: ca sanata, si se fosse, gioia mia,

'mmiez'a st'aria 'mbarzamata, a guardarte io nun starría !

E te dico: “Core, core! core mio, turnato io so'.

Torna maggio e torna 'ammore: fa' de me chello che vuo'!”

Era de maggio è una delle più celebri,

delle più celebrate canzoni napoletane: i suoi versi

sono del poeta Salvatore Di Giacomo. Sono versi che si liquefanno

in una melodia dall'inflessione arabeggiante per quel che riguarda

la strofa – sospesa e inafferrabile, tutta un incedere

e un tornare su sé – per aprirsi a un valzer verdiano

nel ritornello. È una canzone al confine fra due mondi,

una canzone ponte fra mare e terra, fra porto e agrumeto. Una

canzone disperata, emotiva eppure di struggente compostezza.

Prima di arrivare all'epoca d'oro – sospesa fra fine '800

e inizio '900 – la canzone napoletana fa una lunga strada

che affonda nel medioevo dei ritornelli popolari giunti per

trasmissione orale fino a noi, come il canto detto delle lavandare

del vomero, un canto di lavoro e di dolente rivendicazione,

se non proprio di protesta.

|

|

| Sergio

Bruni |

Tu m'aje prummise quatto muccatore

I' so' venuto se mme le vuo' dare.

E si no quatto embè dammene doje,

chello ch'è 'ncuollo a te n'è robba toja.

La popolarità dell'Opera buffa e del teatro musicale

napoletano viene accresciuta anche dall'abitudine dei musicisti

che vi operavano di inserire canti anonimi (detti villanelle)

nel tessuto drammaturgico, col doppio effetto di trascrivere

e dunque conservare un grande repertorio

altrimenti destinato all'oblio e di abituare l'orecchio a una

versione còlta, finemente armonizzata delle melodie spontanee

e fresche della tradizione. Ecco perché la canzone napoletana

appare più definita, più elaborata, più

pura anche all'epoca degli autori anonimi, ed ecco perché

appare credibile l'attribuzione di alcuni capolavori dell'inizio

dell'800 a Vincenzo Bellini (Fenesta ca lucive) o a Gaetano

Donizetti.

Pecché quanno me vide te 'ngrife comm' a ggatto?

nenne' che t'haggio fatto ca nun me puo' vvede'?

Io t'haggio amato tanto e t'amo e tu lo saie:

Io te voglio bbene assaie

e tu nun pienze a mme.

L'equilibrio fra popolare e còlto è proprio l'elemento

distintivo delle canzoni dell'epoca classica. Così la

struttura reiterativa, da filastrocca infantile, un certo gusto

surreale (ante litteram) e un giocoso erotismo, vengono armonizzati

da un controllo letterario di cesello squisito...

Nu juorno mme ne jette da la casa

jenno vennenno spingule francese

Mme chiamma na figliola «Trase trase

quanta spingule daje pe' nu turnese»

Dich'io «si tu mme daje tre o quatto vase

te dongo tutt''e spingule francese

Pizzeche e vase nun fanno purtose

e puo' ghienchere 'e spingule 'o paese»

E io che songo nu poco veziuso

subbeto mme 'mmuccaje dint'a 'sta casa

«Ah chi vo' belli spingule francese,

ah chi vo' belli spingule ah chi vo'».

Le Spingule francese – sempre del Di Giacomo –

per chi non lo sapesse sono le spille da balia, e il dialogo

fra il

venditore e la figliola – nella cui casa s'è introdotto,

in quanto “un po' vizioso” – allude all'idea

di un rapporto “senza rischi”, dove pizzicotti,

baci ed effusioni varie non lascino irreparabili buchi. Niente

male per essere una canzone del 1888, ma la palma dell'erotismo

va forse a Furturella (1894) di Pasquale Cinquegrana.

Tiene a vetella comm' 'a vucchella Furture'

piccerenella piccerenella Furture'

che dice, che ffaie, che pienze, m' 'a daie Furture' ?

io mo moro mo moro mo moro mo moro pe te

uh! comm' e' bbello a ffa' ammore cu tte

ah ah ah ah uh! quanta vote te voglio vasa'.

L'immagine del basso ventre dell'amata che sembra una “piccola

bocca” è già una metafora piuttosto esplicita

del sesso femminile – “che dici, che pensi, che

fai: me la dai?”, aggiunge subito il cantore – ma

l'apice della poesia erotica si tocca allorché, in un

musicalissimo sdilinquirsi nello scioglilingua dei gemiti, si

chiede all'agognata Furturella di poggiare la sua mano taumaturgica

sulla propria “spina” che non dà pace:

Miette sta mano ca tocca e sana Furture'

'ngoppa a sta spina che m'arruvina Furture'

che dice, che ffaie, che pienze, m' 'a daie Furture'?

Non è certo per suscitare pruriginose facezie che sottolineo

la portata erotica di alcuni canti partenopei, ma per rendere

esplicita la dignità che il tema del corpo assume in

una forma d'arte così evoluta da un lato e così

intimamente popolare dall'altro. Sensualità e musicalità

squisita si fondono in queste canzoni, che suscitano l'immagine

della libertà più che quella della trasgressione,

soprattutto se le collochiamo in una società sessuofoba

come quella dell'Italia post-unitaria.

Tenendo a mente questo giocoso erotismo come cartina di tornasole

dell'evoluzione e della maturità di un genere, porgo

un esempio che sottolinea bene il passaggio dalla canzone in

napoletano a quella in lingua.

Due canzoni celeberrime sono Reginella (1917) e Signorinella

(1931). Sono entrambe di Libero Bovio e appartengono a un'ispirazione

simile: dolci memorie d'amor perduto.

|

|

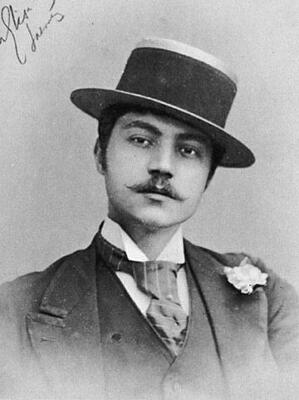

| Salvatore

Di Giacomo |

Te si' fatta na vesta scullata,

nu cappiello cu 'e nastre e cu 'e rrose

stive 'mmiez'a tre o quatto sciantose

e parlave francese, e accussí?

Fuje ll'autriere ca t'aggio 'ncuntrata

fuje ll'autriere a Tuleto, 'gnorsí...

T'aggio vuluto bene a te!

Tu mm'hê vuluto bene a me!

Mo nun ce amammo cchiù,

ma ê vvote tu,

distrattamente,

pienze a me!

Reginè', quanno stive cu mico,

nun magnave ca pane e cerase

Nuje campávamo 'e vase, e che vase!

Tu cantave e chiagnive pe' me!

E 'o cardillo cantava cu tico:

“Reginella 'o vò' bene a stu rre!“

T'aggio vuluto bene a te!

Tu mm'hê vuluto bene a me!

Mo nun ce amammo cchiù,

ma ê vvote tu,

distrattamente,

parli 'e me!...

Oje cardillo, a chi aspiette stasera?

nun 'o vvide? aggio aperta 'a cajóla!

Reginella è vulata? e tu vola!

vola e canta... nun chiagnere ccá:

T'hê 'a truvá na padrona sincera

ch'è cchiù degna 'e sentirte 'e cantá

T'aggio vuluto bene a te!

Tu mm'hê vuluto bene a me!

Mo nun ce amammo cchiù,

ma ê vvote tu,

distrattamente,

chiamm' a me!

Signorinella pallida,

dolce dirimpettaia del quinto piano,

non v'è una notte ch'io non sogni Napoli,

e son vent'anni che ne sto' lontano!

Al mio paese nevica,

il campanile della chiesa è bianco,

tutta la legna è diventata cenere,

io ho sempre freddo e sono triste e stanco!

|

|

| Libero

Bovio |

Amore mio!

Non ti ricordi che, nel dirmi addio,

mi mettesti all'occhiello una pansè

e mi dicesti, con la voce tremula:

“Non ti scordar di me!”

Bei tempi di baldoria,

dolce felicità fatta di niente:

Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua

al nostro amore povero e innocente.

Negli occhi tuoi passavano

una speranza, un sogno, una carezza

avevi un nome che non si dimentica,

un nome lungo e breve: giovinezza!

Il mio piccino,

sfogliando un vecchio libro di latino,

ha trovato, indovina, una pansè...

perché negli occhi mi spuntò una lacrima

Chissà, chissà perché!

E gli anni e i giorni passano,

uguali e grigi, con monotonia,

le nostre foglie più non rinverdiscono,

signorinella, che malinconia!

Tu innamorata e pallida

più non ricami innanzi al tuo telaio,

io qui son diventato il buon don Cesare,

porto il mantello a ruota e fo' il notaio.

Lenta e lontana,

mentre ti penso, suona la campana

della piccola chiesa del Gesù...

e nevica, vedessi come nevica...

ma tu... dove sei tu?

Reginella è intrisa di una nostalgia vicina e

lancinante “mo nun ce amammo cchiù”, ora

non ci amiamo più. Il colpo di genio dell'autore sta

in quel dolorosissimo “distrattamente”, una pennellata

esistenziale nel disastro della morte dell'amore. Il linguaggio

comune, quel lessico unico e irripetibile che sempre si costituisce

fra due amanti – comprensibile solo a loro – è

una rinuncia inaccettabile quanto ineluttabile. Lascia però

dei detriti che emergono via via... e così, quando nella

foga di una chiacchierata casuale, nell'improvviso agguato di

un ricordo, nel pantano del rimpianto e nel rancore del tradimento,

si abbassa la soglia di sorveglianza su sé stessi, allora

distrattamente si parla, si chiama, si pensa all'amato, all'amata

di un tempo. È un tema che troveremo intatto mezzo secolo

dopo in un capolavoro di Luigi Tenco, Lontano lontano.

Signorinella potrebbe essere un pensiero rivolto a quella

medesima Reginella, quando quindici anni ulteriori, un matrimonio,

un figlio e una remunerativa carriera notarile, hanno un po'

temprato l'argento vivo e la ferita fresca dell'abbandono. Con

occhi di memoria più nostalgici e meno affilati il “buon

don Cesare” (“don” a sud non allude ad occupazioni

religiose, è solo un titolo dato ai notabili) ricorda

la pallida sartina del quinto piano concupita ai tempi dell'università.

L'autore, nel rivolgersi al pubblico italiano con la lingua

di Dante, mantiene intatta la sua carica poetica, ma candeggia

la lingua, che risulta più antica del suo stesso napoletano

di 15 anni prima.

In quest'operazione si perde anche un miracoloso equilibrio

che permette a una bassa allusione da taverna – allorché

in Reginella il monologo col proprio uccello il “Cardillo

in gabbia” richiama senz'altro intenzioni tutt'altro che

auliche “ti devi trovare una padrona più degna

di sentirti cantare” – di non inficiare il tono

struggente del brano.

L'Italiano è una lingua astratta, poco parlata dal popolo

e a ritrovare il tono insieme colloquiale e poetico che la canzone

napoletana aveva già ai primi del secolo ci metterà

altri 50 anni, passando attraverso l'oppressione fascista, l'orrore

del conflitto mondiale, le macerie del dopoguerra e le false

promesse del boom economico. “Chi siete? Io non lo so”,

potremmo dire... o quanto meno, in quegli anni, la canzone italiana

ha un'identità ancora indistinta.

Alessio Lega

Alessio Lega

alessio.lega@fastwebnet.it

|