cultura

Genere, sesso

e parameci

Avete presente i parameci? Sono forme unicellulari, nostri

«lontani parenti» ci ricorda Daniela Danna. La differenza

sessuale – “sexus” in latino significa separazione

– degli umani risulta incomprensibile a un paramecio il

quale, incontrando Danna (ricercatrice dell'università

di Milano, direttora di www.xxdonne.net

nonchè autrice di libri e ricerche preziose), le rivolge

nove scomode domande che finiscono nel divertente quanto sapiente

libretto Il genere spiegato a un paramecio (Bfs edizioni,

2011, pagg. 79, € 6,00).

Le nove domande sono toste assai: «perché siete

divisi tra maschi e femmine?»; «perché alcuni

popoli esagerano la distinzione di genere mentre altri la rendono

quasi insignificante?»; «cosa significa per voi

umani che siano le donne a fare figli mentre gli uomini non

possono?»; «voi donne volete essere uguali agli

uomini o differenti?»; «sessualità, come

la vivete?». C'è anche un perfido non-quesito,

ovvero «ho sentito dire che il matrimonio per voi è

condizione naturale»; e ancora: «cos'è il

lavoro?»; per concludere con «sento parlare di post-genere,

vi state forse riavvicinando a noi parameci?».

C'è da far drizzare i capelli in testa a incontrare parameci

tanto petulanti ma Danna non si spaventa per così poco:

accetta la sfida e, a mio avviso, la vince. Il paramecio può

essere soddisfatto: non c'è questione spinosa o complessa

che sia stata elusa o banalizzata.

Il titolo e il disegno in copertina fanno pensare a un testo

ironico ma è così solo in parte. Daniela Danna

è bravissima nel tenere insieme serietà e leggerezza,

come nel riassumere complessi passaggi storici e legislativi.

Ma è anche puntuale nel ricordare la significativa etimologia

delle parole e il loro significato mutante (o travisato): da

famiglia a stupro, da clitoride a... lavoro. Il paramecio –

e con lui chiunque legga questo libro – incontrerà

violenze e ignoranze, persecuzioni e pregiudizi, verità

assolute in un paese che altrove vengono capovolte. Riassumere

in poche pagine tutto ciò non è fatica da poco

(essere logorroici è facile, la sintesi invece richiede

lavoro e saggezza). Danna è netta e chiara, con la forza

dei fatti.

Se proprio dovessi cercare il classico pelo nell'uovo, direi

che solo nel rispondere alla questione del «sesso come

merce di scambio» Danna affronta alcuni nodi in modo un

po' sbrigativo: forse perché, come studiosa, ha dovuto

dipanare molte complessità sul mercato del sesso e inconsciamente

rimanda chi legge ai suoi precedenti volumi, in particolare

Donne di mondo: commercio del sesso e controllo statale

(Eleuthera, 2004) e Che cos'è la prostituzione: le

quattro visioni del commercio del sesso (Asterios, 2003).

Vale ricordare alcuni altri suoi libri: Amiche, compagne,

amanti: storia dell'amore fra donne (Uniservice, nuova edizione

2003); Ginocidio: la violenza contro le donne nell'era globale

(Eleuthera, 2007); Stato di famiglia: le donne maltrattate

di fronte alle istituzioni (Ediesse, 2009); e – con

Chiara Cavina – Crescere in famiglie omogenitoriali

(Franco Angeli, 2009). Danna ha anche elaborato, con l'associazione

di donne “Trama di terre” e la Regione Emilia-Romagna,

una ricerca sui matrimoni forzati, un fenomeno che – anche

in alcuni segmenti delle migrazioni – è preoccupante

a dir poco ma sottovalutato dalle istituzioni e anche dalla

società autodefinita civile.

Un po' di citazioni, tanto per far capire che – pur nella

sintesi – Danna non dimentica di informarci su questioni

basilari eppur rimosse ma anche di allargare il nostro orizzonte

informativo e cognitivo: nonostante le differenze fra i sessi

«le medicine vengono testate normalmente su individui

maschi»; dobbiamo fare i conti con imbrogli millenari

delle Chiese ma anche con scienziati sessisti; ma anche con

qualche donna che ancora si fa convincere dalla propaganda patriarcale

(«così come i lavoratori accettano le leggi sulla

proprietà, le donne possono credersi macchine per fare

bambini»); quanto alle “tradizioni” e alle

“libere scelte” Danna cita Fatema Mernissi «l'hijab

è una manna del cielo per i politici che affrontano una

crisi. Non è un semplice pezzetto del vestire, è

una divisione del lavoro. Rimanda le donne in cucina»;

infine Danna ci invita a non dimenticare neppure per un attimo

che «violenza è anche l'ignoranza sul proprio corpo»

e che «la principale diseguaglianza del mondo contemporaneo

rimane quella tra uomini e donne».

Giustamente ricordata e citata anche Laura Conti che, a proposito

di educazione, si chiedeva: «perchè vergognarsi

delle cose che danno piacere?» e sulla maternità

surrogata, nel 1981, scriveva: «C'è già

chi comincia a coltivare il sogno più classista o razzista:

esonerare una donna dall'albergare nel proprio utero il proprio

figlio, affidandolo all'utero di un'altra».

Daniele Barbieri

Daniele Barbieri

Se

il capitalismo

fa crack Gli ultimi lavori di John Holloway dimostrano come si siano

assottigliate le divergenze di vedute tra settori dell'anarchismo

e della tradizione marxista. Ricordiamo, tra le altre opere,

un testo che si è affermato alla attenzione mondiale

del mondo antagonista, Come cambiare il mondo senza prendere

il potere? Il significato della rivoluzione oggi (IntraMoenia,

2004, pagg. 310) ma anche Che fine ha fatto la lotta di classe?

(Manifestolibri, 2003, pagg. 136) e articoli sul web, Against

and Beyond the State: An Interview with John Holloway (2007,

uppingtheanti.org),

The politics of dignity and the politics of poverty (2010,

hydrarchy.blogspot.it).

Crack Capitalism (Derive e Approdi, Roma, 2012, pagg.

256, Ä 18,00) è dedicato all'analisi della costituzione

e strutturazione del lavoro scisso dalla vita che viene imposto

con il capitalismo. Il titolo non si riferisce al crack

finanziario del capitalismo di questi anni ma alle strategie

per romperlo. La cesura esaminata dall'autore è tra un

flusso vitale che comprende attività lavorative nella

vita quotidiana, in buona parte autogestita, caratteristica

dei contesti precapitalistici e l'affermazione dell'impiego

salariato, un tempo e uno sforzo separato dalla attività

libera e cosciente. Holloway mira ad un aggiornamento della

teoria di Marx, in particolare sul duplice carattere del lavoro,

sia a livello concettuale sia nelle sue declinazioni pratiche,

quali l'effetto sulla generazione delle identità, con

la creazione di maschere; sui ruoli di genere e della sessualità;

sulla organizzazione del tempo. È un testo scritto in

un linguaggio ammaliante, sempre dinamico, evocativo, in cui

l'analisi si sposa alla tensione verso la liberazione, l'uguaglianza,

l'autonomia. Il tono è spesso poetico e profetico, etico

e politico, miscelando le tendenze emergenti nei movimenti con

il posizionamento personale dell'autore.

Il testo alterna passaggi analitici e argomentativi all'illustrazione

di esempi, trattati brevemente, soprattutto sulla capacità

di fare altrimenti: una sorta di panoramica delle alternative

esistenti su scala mondiale. Si tratta in massima parte di movimenti

locali e minuti che comprendono mobilitazioni sindacali, il

movimento piquetero, i centri sociali, rivendicazioni

studentesche, lotte ecologiste, fabbriche occupate, conflitti

per impedire la privatizzazione dei servizi, comunità

rurali, la solidarietà tra vicini. La mobilitazione anti-capitalista

è analizzata sempre con un'attenzione alla dialettica

tra vocazione individuale e all'organizzazione collettiva, entrambe

ritenute dimensioni imprescindibili della lotta efficace.

Holloway si forma e si ispira nella corrente dell'open marxism

anglosassone, in particolare quella collocabile nelle riflessioni

dell'operaismo legato all'Autonomia italiana – evidente

nell'interesse per l'organizzazione sociale del lavoro.

Sebbene lo strumentario analitico sia innovativo e personalizzato,

incentrato su concetti quali “dignità”, “crepe”,

“rifiuto-e-creazione”, “forza del fare”,

il riferimento a Marx e a un'ampia schiera di intellettuali

della tradizione marxista è la bussola su cui si struttura

la riflessione. Eppure quando si passa dall'analisi alla proposta,

il fatidico che fare?, Holloway prende le distanze dalla

messa in pratica dell'ortodossia marxista, non solo quella degli

Stati socialisti vecchi e nuovi ma anche quella dei partiti

e delle strategie della sinistra odierna; di fatto, sposa tendenze

anarchiche – senza mai ammetterlo apertamente –

sia quelle classiche che quelle frutto della sensibilità

libertaria sviluppatasi negli ultimi decenni. Nel testo di Holloway

si trovano riproposti, affinati e discussi presupposti che ormai

appaiono condivisi sia dai movimenti emergenti che da un ampia

gamma di autori che esaminano le forme di potere e del suo sovvertimento

in epoca contemporanea (Antonio Negri, Hakim Bey, Richard Day,

Raúl Zibechi, David Graeber). Si invita a prendere spunto

creativamente dalle esperienze liberate dalla mercificazione

capitalistica, rifiutando l'idea che esista una linea precostituita

da seguire. Si crede che la trasformazione si generi nella diversità

di sensibilità e di prassi, senza ricercare l'egemonia

ma guardando piuttosto agli spazi interstiziali con attenzione

e speranza. Si celebra l'ascesa del femminile e della sua sensibilità

nelle pratiche dei movimenti. Sebbene Holloway sia scettico

rispetto all'utilizzo della violenza che considera una modalità

estranea ai valori sovversivi e al contempo un cadere nella

logica privilegiata dallo Stato, difende l'azione diretta nelle

sue diverse forme e non sposa una posizione “completamente

pacifista” (p. 62). Nutre un forte scetticismo verso la

creazione di identità forti ed essenzializzate, mirando

piuttosto a trovare affinità inclusive che mantengano

e difendano le specificità dei diversi gruppi che si

muovono contro il capitale. Abbandona, senza rimpianti, la prospettiva

rivoluzionaria intesa in senso classico per puntare, piuttosto,

ad aprire e consolidare crepe ribelli nel sistema capitalistico.

Si concentra sugli effetti nefasti della separazione tra società

e potere politico, realizzato compiutamente con l'affermazione

degli Stati. Critica la tradizione marxista che, rinnegando

Marx, si muove nell'ambito del lavoro piuttosto che applicarsi

per la sua abolizione. Abiura il settarismo e l'avanguardismo

marxista per aprirsi ad un atteggiamento accogliente che tende

a valorizzare l'atto resistente del singolo e le varie forme

di lotta anche nella loro ambivalenza: una riflessione che corre

attraverso tutto il testo ammette le contraddizioni di questo

periodo storico che investono chiunque e qualunque gesto ma

non per questo svuotano la potenzialità sovversiva.

Holloway infine rifiuta di prendere le distanze a priori da

chi prende finanziamenti dallo Stato: la questione, afferma,

non è quella della purezza ma della direzione, senso

e prassi della lotta.

Non c'è nel testo una pulsione avanguardista né

tanto meno la fiducia in apparati istituzionali o gerarchici.

L'importante, sostiene Holloway, è come vengono costituite

le reti sociali, privilegiando l'auto-determinazione, decidendo

tramite la democrazia diretta e rifiutando quella rappresentativa.

Rispetto al lavoro, l'invito è di smettere di alimentare

il capitalismo e riappropriarsi del tempo e della capacità

di fare creativamente, secondo i nostri tempi e finalità.

Sono argomentazioni che partono da e riflettono le forme concrete

che prendono le mobilitazioni contemporanee: la capacità

di tenere fuori le forze della repressione da certe aree, la

moltiplicazione delle capacità autogestionali, la creazione

di mense popolari, la diffusione di scuole autogestite, il consolidarsi

di radio comunitarie.

L'analisi affascinante delle potenzialità trasformative

aperte dall'uscita dal lavoro sarebbe stata ulteriormente apprezzata

se l'autore avesse preso un posizionamento più deciso

su due questioni che appaiono cruciali in questa fase storica.

Primo: che livello di tecnologia è compatibile con la

riappropriazione delle modalità di lavoro ormai non più

gestite tramite il capitale? Se appare evidente che la tecnologia

avanzata si accompagna alla sua amministrazione gerarchica,

la proposta di Holloway di uscire dal capitalismo dovrebbe anche

prevedere una critica alla ipertecnologia contemporanea. Secondo:

sebbene Holloway accenni a questi tempi come un periodo “apocalittico”

non sono esplorate a fondo le ragioni e il contesto ecologico

della crisi incipiente. Ci si sofferma a lungo sulle crepe aperte

da una società in lotta ma le dinamiche emergenti che

annunciano il prossimo crollo dell'attuale organizzazione economica

appaiono piuttosto associabili ad una implosione interna al

sistema (ingordigia illimitata del capitale finanziario) e agli

effetti catastrofici del capitalismo sulla lunga durata (inquinamento

di aria, mare e acque sotterranee, cambiamento climatico, drammatici

tassi di estinzione di specie).

Stefano Boni

Stefano Boni

Quei primi

obiettori di coscienza

Vi sono “pezzi” della storia del movimento anarchico

che vanno riscoperti e studiati sia da un profilo storico, sia

per ricordare e far conoscere coloro che hanno lottato a favore

delle libertà civili e individuali. L'ultimo volume di

Andrea Maori, Dossier Libertà controllata. Polizia,

potere politico e movimenti per i diritti umani e civili (1045-2000)

edito da Reality Book, dedica uno spazio alla storia dell'obiezione

di coscienza degli anarchici Olivo Della Savia e Giorgio Viola,

il primo ricordato soprattutto per essere stato tra gli animatori,

insieme a Valpreda che ne fu il fondatore, del “circolo

anarchico 22 marzo” nell'ottobre del 1969.

Durante un dibattito presso il circolo culturale “Sacco

e Vanzetti”, associato alla Federazione Anarchica di Milano

il 9 settembre del 1965, sia Della Savia che Giorgio Viola esposero

pubblicamente il loro rifiuto di presentare servizio militare1.

I due si presentarono rispettivamente al carcere di Forte Bocca

e al centro reclute di Albenga, dove furono arrestati con l'accusa

di disobbedienza continuata e di rifiuto di obbedienza (una

nota della questura di Roma informava che «il Della Savia»

è compreso nella nota rubrica fotografica di «estremisti

già responsabili o concretamente indiziati di attentati

terroristici»; tale nota rivela la continuazione dell'anagrafe

dei sovversivi anche in epoca post-fascista).

In seguito a questi avvenimenti la Federazione Anarchica organizzò

un “Comitato provvisorio degli obiettori di coscienza”

che faceva capo a Angelo Damonti e Giuseppe Pinelli, responsabile

della biblioteca del circolo “Sacco e Vanzetti”.

Nonostante ciò Della Savia fu condannato dal tribunale

militare territoriale di Roma alla pena di cinque mesi di reclusione

militare. La reazione degli anarchici venne attentamente sorvegliata

dalla polizia di Livorno che seguì un dibattito che si

tenne presso la locale casa della cultura nel febbraio 1966.

L'assemblea venne introdotta da Mario Barbani, già noto

alle forze di polizia perché il 23 giugno del 1950 si

era ribellato all'autoritarismo militarista presentandosi davanti

al capo di stato maggiore dell'esercito e deponendo ai suoi

piedi il fucile, dichiarandosi indisponibile a continuare il

servizio militare2. Barbani,

durante l'introduzione al dibattito, sostenne che la vera obiezione

di coscienza scaturisce da motivi sociali a fronte dell'esercito

che è strumento di conservazione dell'attuale ordine

sociale: «Solamente una società di eguali, priva

di frontiere, di eserciti e di altri strumenti di potere può

dare all'umanità la fratellanza e l'uguaglianza auspicata,

che poi giustificano il fine che si promette l'obiettore di

coscienza».

Risulta evidente come l'obiezione di coscienza sia percepita

come affermazione di giustizia e uguaglianza. Barbani dichiarò

che il servizio militare veniva inteso come difesa del territorio

dello stato mentre il pensiero anarchico non ammette patria

né delimitazioni territoriali.

La relazione di Barbani abbracciò anche un profilo storico-politico:

venne infatti analizzato il militarismo statunitense alla stessa

stregua di quello sovietico, ricordando anche che l'Urss era

l'unico paese ove l'obiezione di coscienza non veniva ammessa.

A tale dichiarazione molti comunisti presenti in sala –

secondo quanto riportato dalle carte di polizia – si allontanarono

dal convegno. Tale affermazione e la conseguente reazione diedero

vita a una serie di polemiche all'interno dell'assemblea, come

si evince dalle parole di un oratore: «Comunisti e socialisti,

tradendo il pensiero universale del proletariato, hanno instaurato,

in Russia e in altri paesi, un altro dispotismo, creando nuove

patrie e nuovi confini che impediscono la fratellanza e l'uguaglianza

dei popoli».

L'opposizione delle istituzioni e la tendenza a monitorare ogni

espressione di pensiero a favore dell'obiezione di coscienza

è riscontrabile anche nella precisissima documentazione

posseduta dalle varie questure sparse sul territorio italiano:

materiale che raccolto darebbe vita ad una ricca storia del

movimento libertario, come questo stesso volume, con questa

preziosa sezione, testimonia.

Domenico Letizia

Domenico Letizia

Note

- Obiettori di Coscienza relazione della prefettura

di Milano, 10 Dicembre 1965.

- Sergio Albesano, Storia dell'obiezione di coscienza

in Italia pag. 47.

Il

mio disco,

Silo Thinking Mi ritrovo un po' per caso, tramite newsletter, conoscenze

comuni e la scelta del nome del mio progetto solista, Makhno,

che ha incuriosito alcuni redattori, a scrivere sulle pagine

di “A”, per parlare di un disco, il mio.

È d'obbligo innanzitutto, dato che di musica si parla,

dare dei riferimenti: Il mondo da cui nasce questo progetto

è quello della musica indipendente, dell'autoproduzione

e, musicalmente, da tutti i miei progetti del passato, Tasaday,

Six Minute War Madness, A Short Apnea, Uncode Duello. Progetti

che hanno come comune denominatore la contaminazione tra rock,

punk, improvvisazione e sperimentazione.

Perché Makhno? È superfluo spiegare il personaggio

su queste pagine. Mi ha affascinato la sua figura, la sua storia,

l'idea del combattere a tutti i costi per una causa collettiva,

senza compromessi, e finire esiliato, solo, perdente. Un riferimento

politico, ma anche intimo, personale. Che è poi la caratteristica

di tutto il disco: dal nome del progetto al titolo, da La

Makhnovtchina a Stiv, omaggio ad un amico scomparso, da

Zena, la rivolta del giugno 1960 contro il congresso

fascista a Genova, al vivere o morire di Custer, da Ulrike,

la mia scoperta del personaggio Meinhof pre lotta armata, alle

vicende personali di Fine della Storia, dai riferimenti

cinematografici come V for Vendetta per Remember

al rapporto fanatismo religioso/famiglia di Father and Son.

Raramente le tematiche sono espresse con testi espliciti, la

narrazione è lasciata a poche frasi, a frammenti campionati,

con una funzione più evocativa che narrativa; a chi ascolta

il compito di ricercarne il senso, i soggetti, e a darne una

propria interpretazione.

Un disco concepito in solitudine, ma anche frutto di un lavoro

collettivo: Wallace Records, Brigadisco, Hysm? sono le etichette

che hanno coprodotto con me Silo Thinking (lp vinile

12" (Wallace/Neon Paralleli/Brigadisco/Hysm?), espressione

di quel mondo a cui facevo riferimento prima, di autoproduzione,

di indipendenza per scelta. Troppe sono le realtà che

si professano indipendenti ma pronte a cambiare bandiera non

appena se ne coglie l'opportunità, o viceversa, gruppi

che sbandierano l'autoproduzione dopo aver bazzicato per anni

in ambienti mainstream, solo ora, che il mercato è cambiato.

Silo Thinking esce in vinile e download, ed è

possibile ascoltarlo in streaming dal mio blog: neonparalleli.blogspot.it.

Sta ora a voi, se siete curiosi, ascoltarlo e fare la vostra

recensione personale.

Grazie per l'attenzione.

Paolo Cantù

Paolo Cantù

Anatomia

della

Germania nazista Il libro di Peter Fritzsche Vita e morte nel Terzo Reich

(Laterza, 2010, pagg. 341, € 20,00) analizza la società

tedesca durante gli anni della dittatura nazista, al fine di

indagare l'effettivo grado di adesione del popolo germanico

al nazionalsocialismo. «Come vasto progetto di rinnovamento

politico, sociale e razziale, il nazionalsocialismo offriva

al popolo tedesco diverse modalità di partecipazione.

I tedeschi guardarono alle politiche naziste con paura, opportunismo

e carrierismo e con diversi gradi di convinzione ideologica.

E l'elenco potrebbe allungarsi ulteriormente per includere la

pigrizia, l'indifferenza e l'ignoranza».

Fritzsche cerca di penetrare nelle vite private dei tedeschi

dell'epoca utilizzando i diari personali, compilati dalla famiglia

Gebensleben di Braunschweig, dalla famiglia Durkefelden di Peine

e da Erich Ebermayer di Lipsia. Altro documento significativo

per la sua analisi è il libro Der Tod in Polen

di Edwin Erich Dwinger; pubblicato nella Germania degli anni

'40, racconta uccisioni di civili inermi, uomini, donne e bambini,

documenti di riconoscimento colorati in base all'affidabilità

politica e distruzione di chiese. Le vittime però non

sono i polacchi ma i tedeschi, in un significativo ribaltamento

dei ruoli fra carnefici e vittime: una sorta di tentativo di

autoassoluzione da parte del popolo tedesco. L'episodio narrato

– e gonfiato ad arte dall'autore – è quello

della “domenica di sangue” di Bydgoszcz: il 3 settembre

1939, due giorni dopo l'invasione nazista della Polonia, i nazisti

subirono una vendetta da parte dei cittadini di etnia polacca

nella città di Bydgoszcz; Bromberger Blutsonntag in tedesco.

D'altronde la tendenza all'autogiustificazione non è

nuova alla Germania degli anni di Weimar: la sensazione di accerchiamento,

lo spettro del trattato di Versailles e del “tradimento”,

con il mito della pugnalata alla schiena, provocarono nei nazisti

la reazione “uccidi o muori”, la “guerra totale”

e l'autoassoluzione per i crimini commessi, con l'affermazione

“Se non avessimo fatto questo gli altri lo avrebbero fatto

a noi”, dove per altri sono intesi soprattutto gli slavi

e gli ebrei.

È proprio nei confronti dei presunti “altri”

che viene indirizzato lo scontro all'interno della società

tedesca: ebrei, disabili, individui definiti asociali, oppositori

religiosi e politici, piccoli delinquenti comuni: vite degne

contro vite indegne.

La Weltanschauung nazista, abbinata al terribile periodo

della depressione economica, sprigionò enormi energie

ed aspettative nel popolo tedesco, cavalcate abilmente dalla

propaganda. Per rafforzare la volksgemeinschaft, la comunità

di popolo, fu introdotto ad esempio il saluto a Hitler, che

ebbe successo soprattutto nei primi anni di dittatura, in cui

tutti gli altri saluti erano praticamente scomparsi. Le cose

però cambieranno già nel 1940, quando le privazioni

della guerra cominceranno a minare il morale della popolazione.

Al di là del già noto sfondo storico, i diari

famigliari analizzati da Fritzsche ci permettono di entrare

più in profondità, nell'intimità delle

case tedesche, esaminando le diverse reazioni all'avvento del

nazionalsocialismo.

Elisabeth Gebensleben ad esempio, moglie del vice sindaco di

Braunschweig, convinta nazionalista, diventa una fervente nazista

già nel 1930, impegnandosi attivamente nell'Associazione

delle donne naziste. Il figlio Eberhard invece, dopo essere

entrato nelle SA, andrà in Olanda con le truppe d'occupazione

della Wehrmacht, proprio nel paese in cui, prima della guerra,

si era trasferita la sorella, sposata ad un olandese e incapace

di comprendere appieno la trasformazione in atto nella sua stessa

famiglia. Innamoratosi poi di una mischlinge, una “sangue

misto” incontrerà grandi difficoltà.

Diverso è il caso di Karl Durkefelden, che si oppose

al regime per tutta la sua durata, pur vedendo tanti suoi ex

compagni socialdemocratici o comunisti passare con i nazisti.

Lui e la moglie rimasero oppositori, mentre altri loro famigliari,

compreso il padre di Karl, entrarono nel vortice nazista.

Più ambiguo il percorso di Erich Ebermayer che, pur essendo

contrario al nazismo, aderisce ed abbraccia la volksgemeinschaft.

Il libro vive di un continuo dialogo tra grandi fatti storici

e vite private. Al contesto generale appartiene ad esempio l'analisi

della situazione economica. Sotto il regime nazista si verificò

un effettivo miglioramento del tenore di vita, che fu però

decisamente inferiore rispetto agli obiettivi prefissati e alle

aspettative del popolo: calò la disoccupazione, soprattutto

grazie all'enorme mole di lavori pubblici, ma peggiorano le

condizioni di lavoro degli operai. Un sostegno alla popolazione

fu offerto dall'associazione Kraft durch Freude, con gite e

vacanze organizzate; inoltre, nei sogni di Hitler, doveva esserci

un'automobile per ogni famiglia tedesca: per questo venne creata

la Volkswagen, che avrebbe fornito le automobili per far spostare

i conquistatori tedeschi nelle immense autostrade del Reich.

Altri collanti per la volksgemeinschaft furono la radio,

il cinema, le marce, le divise, le bandiere, gli stendardi e

la Wehrmacht, che tornava esercito di leva.

Per quanto riguarda il cinema l'esempio più emblematico

è forse quello di Leni Riefenstahl che, con due film,

celebra i fasti del nazismo: Il trionfo della volontà

ed Olympia, il primo sul congresso di Norimberga, l'altro

sulle Olimpiadi del 1936 a Berlino. Nel frattempo aumentano

le sale cinematografiche, i cinegiornali e i film di propaganda

come Io accuso, sull'eutanasia dei disabili o Suss

l'ebreo.

Le vendite di radio subiscono un incremento grazie alla Volksempfanger

(radio del popolo) Ve301, senza raggiungere però i numeri

conquistati negli Stati Uniti. La radio serviva a tenere unita

la volksgemeinschaft, a creare l'unter uns, il

“tra di noi” del popolo tedesco: uno scopo raggiunto

soprattutto nei primi anni di guerra.

La rivoluzione nazista, come è noto, è strettamente

legata alla biologia: la Germania era un corpo da risanare e

le vite indegne dei virus. A questo scopo, l'ordine dei medici

si prestò a svariati crimini: dall'eliminazione dei disabili

a quella degli ebrei, dagli asociali agli omosessuali e dagli

oppositori politici e religiosi e agli slavi.

La legge per la sterilizzazione obbligatoria è del 1938

e il numero degli interventi eseguiti è stimato intono

a 400.000. Il programma di eutanasia, chiamato Aktion T4 dall'indirizzo

della villa dove aveva sede la “centrale operativa”

(Tiergartenstrasse 4), prese avvio nel 1938 con l'uccisione

di alcuni bambini per ordine diretto dello stesso Hitler. Nell'ottobre

del 1939 invece, una lettera dello stesso Führer (che sarà

retrodatata al 1° settembre, in concomitanza con lo scoppio

della guerra) diede il via all'uccisione degli adulti.

Già dal 1933 invece, inizia il calvario per gli ebrei

tedeschi, colpiti da leggi discriminatorie sempre più

terribili, che sfoceranno nella celebre kristallnacht

del 9 novembre 1938, in cui vennero distrutte migliaia di vetrine

di negozi appartenenti ad ebrei, danneggiate case e mobili,

distrutte 267 Sinagoghe, uccise 100 persone, arrestate altre

25.000 e 10.000 deportate in campo di concentramento. Chi poteva

espatriare lo fece, anche perdendo tutto, molti inviarono i

propri figli da parenti o in Palestina, nella dura vita dei

Kibbutz.

Nel '38 scatta il piano imperiale di Hitler: l'Anschluss

dell'Austria, l'annessione dei Sudeti e, nel '39, l'attacco

alla Polonia, il tutto per assicurarsi il lebensraum,

lo spazio vitale ad est, nell'ottica di quella che, per Hitler,

si stava configurando come una sorta di guerra coloniale: “La

Russia è la nostra Africa” (anche se forse nella

mente del dittatore l'esempio da seguire non era tanto l'impero

britannico quanto gli Stati Uniti, che avevano eliminato gli

indigeni su base razziale). La guerra era uno degli scopi principali

del nazismo: guerra significava cementare saldamente la volksgemeinschaft.

Nella primavera del '40 tutta l'Europa occidentale si arrende

alla Germania, unica resistenza la Gran Bretagna. Hitler, forte

delle facili vittorie, rivolge le sue attenzioni ad est e attacca,

con l'operazione Barbarossa, l'Unione Sovietica nel giugno 1941.

La guerra a est deve essere estremamente brutale e rappresenta

l'occasione per chiudere i conti con il nemico numero uno, gli

ebrei: speciali squadre di SS, le Einsatzgruppen, si muovono

dietro il fronte e fucilano uomini, donne e bambini ebrei in

gigantesche fosse come quella di Babi Yar.

Alla fine del 1941 l'assassinio di massa raggiunge il culmine

della sua brutale efficienza: la morte viene data tramite gas

– come già sperimentato con l'eutanasia degli adulti

disabili – con la creazione di numerosi campi di concentramento

come Auschwitz, Sobibór, Belzec e Treblinka. L'avvio

ufficiale dell'operazione viene dato durante la Conferenza di

Wannsee, il 20 gennaio 1942.

Ma come ha reagito a tutto ciò il popolo tedesco? Era

a conoscenza di quanto accadeva? Dalle pagine di Fritzsche sembra

emergere che sì, soprattutto alla fine della guerra,

i tedeschi in patria erano a conoscenza di tutto ciò,

soprattutto grazie ai racconti dei soldati, ma l'atteggiamento

più diffuso era evitare di parlarne, fingere di non sapere

o, tutt'al più, nascondersi dietro al mito della dicotomia

“Wehrmacht buona”, “SS, Gestapo e Partito

cattivi”. La vergogna ebbe la meglio sulla colpa: sia

durante che dopo la guerra i tedeschi si rifugiarono in letture

come Jünger o Dostoevskij, quest'ultimo citato anche da

Etty Hillesum, morta in un campo di concentramento, che vedeva

nelle opere dello scrittore russo un'efficace rappresentazione

dell'insondabilità del male.

Probabilmente l'insondabilità del male lascerà

la spiegazione di questi dodici anni terribili per sempre incompleta.

Alessandro Fiori

Alessandro Fiori

Dalla

parte

degli ultimi Don Andrea Gallo, prete angelicamente anarchico, ancora una

volta “spiazza” tutti: il suo ultimo libro Come

un cane in chiesa (edizioni Piemme, 2012, pagg. 182, €

15.00) – titolo che evoca Savonarola che si auto considerava

un cane che abbaia e che quindi crea fastidio –, si differenzia

fortemente dagli altri libri scritti in precedenza: questa volta

infatti troviamo 12 letture tratte dal Vangelo e commentate

a suo modo.

Si tratta di alcune delle pagine più “forti”,

quelle che raccontano la storia di prostitute, peccatori, degli

ultimi insomma, gli stessi che sono oggi ai margini della società,

rappresentati dalla nuova folla di barboni, trans, tossici,

migranti, gli stessi che don Andrea incontra e raccoglie sulla

strada da decenni.

Ed

è alla strada, che lui indica come la sua vera università,

che pensa, sperando di risvegliare le coscienze anche attraverso

i libri, proponendo lo stesso messaggio che la Comunità

di San Benedetto, da lui fondata 42 anni fa, tenta di lanciare

quotidianamente. Ed

è alla strada, che lui indica come la sua vera università,

che pensa, sperando di risvegliare le coscienze anche attraverso

i libri, proponendo lo stesso messaggio che la Comunità

di San Benedetto, da lui fondata 42 anni fa, tenta di lanciare

quotidianamente.

Quella di Don Gallo è un'adesione completa al messaggio

di Gesù, «nutrire l'affamato, accogliere lo straniero,

vestire l'ignudo, visitare l'ammalato sono atti di giustizia,

ma per Gesù sono anche veri e propri gesti di devozione

e chi li compie è come se rendesse culto a Dio stesso».

Nel “giudizio finale” (Mt 25, 31-46) Gesù

si scaglia contro i qualunquisti, i menefreghisti, si scaglia

e maledice tutti coloro che non lavorano per la giustizia sociale

e per il bene comune, li chiama proprio “maledetti”:

«Il Maestro che ha predicato sempre l'Amore per il Padre

e la misericordia usa tale durezza proprio contro quelli che

definisce “sepolcri imbiancati”, chi esibisce bontà,

devozione, religiosità, ma nella vita quotidiana rimane

indifferente nei confronti di chi è in stato di bisogno,

accumula beni di ogni genere, sfrutta i deboli, non paga le

tasse».

Contro tutti i “perbenismi” che ci portano ad inquietarci

di fronte a manchevolezze altrui e ci tolgono la capacità

di capire che l'unica vera bestemmia contro Dio, spesso perpetrata

proprio da chi si dice “cristiano”, è l'ingiustizia,

la fame, la mancanza per una parte troppo grande di esseri umani

del minimo di risorse per condurre una vita appunto “umana”,

risorse che continuano ad essere nelle mani di pochi.

Accanto al suo vangelo laico, la Costituzione, la grande conquista

della resistenza partigiana resa possibile a prezzo di sangue

e sacrifici, don Gallo ci dice come anche il Vangelo sia fonte

straordinaria per combattere la barbarie odierna, con i suoi

principi di liberà, di giustizia e di fraternità

su cui basare un'etica dei diritti e dei doveri.

Ogni capitolo è accompagnato da vignette di Vauro Senesi,

graffianti e smitizzanti, hanno il pregio di mettere il dito

sulle piaghe che accompagnano la nostra vita di questi ultimi

anni, in chiave satirica e critica, sanno farci ridere, anche

se amaramente, con la stessa incisività che don Andrea

ci dona attraverso le sue parole.

Di qualunque cosa possa essere accusato don Andrea è

certo che “non tace” ed è compagno di tutti

coloro che hanno come obiettivo la liberazione dell'uomo, mettendo

come primo punto il perseguimento della giustizia sociale.

Elisa Rinaldi

Elisa Rinaldi

Una

sobria

rivoluzione Sedazione o sedizione? Era il 1981 quando i brani Straight

Edge e Out of step vennero dati alle stampe e il

loro autore (Ian MacKaye della hardcore band di Washington Minor

Threat) non poteva certo immaginare la portata e l'impatto che

quelle parole avrebbero avuto. In quelle parole si coagulava

e prendeva forma una “tensione” che già da

diverso tempo percorreva i circuiti punk: il rigetto dell'equazione

tra ribellione ed abuso di alcol, droghe e promiscuità

sessuale. Un'equazione su cui, a ben pensarci, il movimento

socialista ha riflettuto fin dalle sue origini, ponendosi il

problema della diffusione e dell'abuso di alcool tra i lavoratori.

L'osteria, la birreria, il pub erano luoghi dove abitualmente

il proletariato si riuniva, discuteva e dove magari si decideva

uno sciopero, ma era anche i luoghi dove ci si abbrutiva affogando

nel bicchiere fatiche e umiliazioni.

Nata come strettamente individuale l'opzione “straight

edge” diventa un “movimento”, sebbene estremamente

informale. I diritti degli animali ed il vegetarianesimo/veganesimo

entrano a far parte del suo bagaglio ideologico e ovunque nascono

gruppi e fanzine che si rifanno esplicitamente a quelle idee.

Attraverso interviste a musicisti e attivisti politici, brevi

saggi e manifesti, il libro di Gabriel Kuhn (fondatore della

Alpine Anarchist Productions, curatore di raccolte di scritti

di Landauer e Mühsam ed inserito dagli Stati Uniti nella

No Fly List) ripercorre la storia dello straight edge e punta

i riflettori sulla sua presenza all'interno del più ampio

movimento libertario/autogestionario (non manca però

chi dà dello straight edge una lettura estremamente conservatrice:

gli Hardline, intolleranti, antiabortisti, omofobi, sessuofobi

fino al ridicolo).

All'interno dell'antologia, intitolata Straight Edge XXX

“Storie, filosofia e racconti della scena Hardcore Punk”

(Shake Edizioni, 2011, pagg. 268) risultano particolarmente

interessanti i manifesti Davvero uno spreco: anarchia e alcool

e Verso un mondo meno incasinato: sobrietà e lotte anarchiche.

Entrambi scritti da militanti anarchici, mettono sotto la lente

dello straight edge gli stravizi alcoolici e psicoattivi nelle

rispettive comunità radicali e l'impatto negativo che

questi possono avere sia sulle relazioni interne ai gruppi di

militanti che sulla capacità di essere attivi, creativi

e propositivi verso l'esterno. Straight edge come “via

sobria” alla Rivoluzione?

Igor Ninu

Igor Ninu

| |

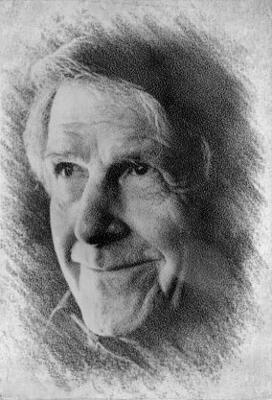

Da sinistra: Massimiliano Loizzi (alla chitarra giocattolo)

e Giovanni Melucci (al pianoforte) |

Teatro

I Mercanti di Storie compiono dieci anni

Nella stagione che segna i 10 anni di attività, i Mercanti

di Storie hanno presentato a Milano al Teatro della Contraddizione

il loro nuovo spettacolo, D'amore e altre rivolte. Scusami

cara ma devo salvare il mondo, di e con Massimiliano Loizzi,

la musica di Giovanni Melucci e la direzione e organizzazione

di Patrizia Gandini. “Una ballata di ordinaria follia

per anime strambe, convinti che quando l'amore è vero

amore, è sempre un atto di rivolta e la rivolta è

sempre un atto d'amore”.

Massimiliano e Patrizia li ho incontrati per la prima volta

qualche anno fa durante uno dei soliti cortei milanesi del 25

aprile. Impossibile non notarli, con il loro grande cartello

con su scritto “L'adunata dei refrattari”, evidente

richiamo al noto periodico anarchico pubblicato per la prima

volta nell'aprile 1922 a New York. Il loro manifesto refrattario,

presentazione allo spettacolo intitolato proprio Radio ovvero

l'Adunata dei Refrattari, così recitava: “In

questi tempi bui e ambigui, dove poche sono le gocce di speranza

e la nostra regina Libertà è in cerca di domicilio...

noi piccolo pugno di comuni gitani, apolidi, terroni, meridionali,

disertori, teatranti, musicanti e stradaroli, ci aduniamo refrattari

alla legge ed al divieto comune di libero pensiero” (http://mercantidistorie.blogspot.it/).

Andai ovviamente a vedere lo spettacolo e da lì non ho

più smesso di seguirli.

A partire da Mi sono arreso a un nano, ispirato alla

vita e alla poesia di Piero Ciampi, a Solo con Abatjour.

Ovvero come ho salvato il mondo, questo consorzio informale

di artisti precari e indipendenti percorre il paese allestendo

spettacoli di teatro canzone, anche in luoghi non convenzionali

come bar e circoli (compreso due feste di sottoscrizione al

settimanale anarchico Umanità Nova all'Ateneo Libertario

di Milano).

I loro spettacoli sono dei veri e propri happening dove satira,

riflessione, intrattenimento, musica, poesia, politica e canzone

convivono, in un'atmosfera capace di coinvolgere il pubblico

facendo sì che non vi siano spettatori passivi ma dando

a ciascuno la possibilità di dire la sua quando vuole.

Rifuggendo il pubblico viziato dei teatri istituzionali, incapace

di meravigliarsi, il loro teatro canzone, comico e poetico,

è coinvolgente ed emozionante allo stesso tempo, fornendo

continui spunti di riflessione attraverso il sorriso, decisamente

contro la comicità ossessiva proposta dalla televisione

italiana e contro la risata fine a se stessa che obnubila i

cervelli.

Ognuno dei loro spettacoli nasce dal desiderio di raccontare

il mondo e i tempi in cui viviamo pur conservando ferma la convinzione

e la ricerca di un altro mondo possibile: l'obiettivo –

racconta Massimiliano – è quello di invitare a

una rivoluzione dei sentimenti, del pensiero e del mondo, appesantire

gli spettatori alleggerendoli, sperando che un giorno –

parafrasando un noto slogan – sarà una risata a

seppellire l'autorità.

Selva Varengo

Selva Varengo

(In)attualità

di John Cage Le trasformazioni dei linguaggi artistici nel corso del novecento

– dal cinema alle arti visive, dalla musica all'architettura

– sono state guidate da una volontà di cambiamento

radicale, segnata dalla responsabilità di un mutamento

sociale da parte delle personalità attive in ambito artistico.

Il linguaggio, al di là di quello verbale, si delinea

in ogni sua variante come forma comunicativa tesa alla revisione

dei rapporti di potere: una lettura simile dei cambiamenti culturali

è stata avanzata dalla critica del dopoguerra fino all'affermazione

del ruolo preponderante dell'arte nella società e nei

costumi.

John Cage è uno di quei compositori che hanno sicuramente

operato delle modifiche strutturali, dopo di lui imprescindibili,

nel modo di scrivere e praticare la musica, talmente radicali

da rappresentare un solco tracciato nella storia della cultura

umana e del pensiero. Dalla lettura dei testi scritti di suo

pugno (faccio riferimenti alla raccolta di saggi e conferenze,

Silenzio, Shake 2010, e a Lettera a uno sconosciuto,

Socrates 1996), è presto rintracciabile la matrice filosofica

che si incarna nella sua musica, quella di un vitalismo naturalistico

che, muovendo dal rifiuto dei sistemi compositivi tradizionali

e delle prassi esecutive influenzate dalla notazione e dai costumi

del tempo, giunge all'annichilimento della componente raziocinante

nella definizione delle opere e all'affidamento al caso e all'indeterminazione

per la realizzazione formale dei pezzi. Le scelte linguistiche

compiute da John Cage (che non si limitano solo al più

che noto uso dell'I Ching per la notazione) rientrano

nella loro integrità tra quelle scelte artistiche che

fanno la storia, non solo di un linguaggio, ma anche di una

società. La musica del compositore americano, infatti,

non solo compie un formidabile passo nella storia che dalla

dissoluzione del sistema tonale giunge alla capillare diffusione

di sistemi alternativi, ma agisce direttamente sulle forme di

fruizione dei pezzi, sulle modalità dell'ascolto, sul

ruolo rivestito dai musicisti o dagli ascoltatori, sull'uso

alternativo di strumenti esistenti e sull'uso di strumenti alternativi,

sulla rivalutazione del rumore come elemento timbrico musicale,

sul rapporto tra musica e danza, ecc.

Il linguaggio, se capovolto e rivoluzionato fino a questo punto,

supera il momento di semplice negazione del preesistente e si

impone come novità che afferma se stessa oltre il banale

rifiuto della tradizione: il principio metafisico che la sorregge

non ha la presunzione di dichiararsi canone e ipostatizzazione

linguistica, poiché soggetto esso stesso alla possibilità

di mutamento.

Oggi, in un momento in cui nell'arte regna la legge del nuovo

e in cui l'avanguardia è la direzione unica del fare

cultura, nessuno oserebbe mai di riproporre i dispositivi musicali

di Cage, ma uno sguardo retrospettivo e la conseguente contestualizzazione

del suo lavoro nel tempo in cui ha agito e al quale ha reagito

illuminerebbe sulla portata storica di certe opere. 4'33''

(1950) è entrato nella storia come il pezzo del silenzio,

quello che sintetizza tutto il pensiero musicale e filosofico

del musicista americano, quello che più di tutti ha generato

critiche spietate ed entusiastiche approvazioni: nell'occasione

della sua esecuzione, David Tudor si sedette di fronte al pianoforte

e gli unici gesti che compì furono la chiusura e l'apertura

della tastiera alla fine di ogni movimento. Si ottenne il silenzio

per un tempo di 4 minuti e 33 secondi, durante il quale non

si ascoltò null'altro che il borbottio e i movimenti

del pubblico, il gesti di Tudor che muoveva il coperchio della

tastiera, un insieme di suoni che non possono essere previsti

ma che al contempo sono oggetto dell'ascolto perché gli

unici che vengono emessi nel tempo in cui si attende l'emissione

di suoni dal pianoforte, che però tacet. Il pezzo

affida al pubblico il ruolo di esecutore imprevisto, anonimo

e soggetto al cambiamento al riproporsi dell'esecuzione, di

parte attiva alla realizzazione di un pezzo che abdica all'incontrastata

autorità di cui ha sempre goduto nella sua forma scritta.

John Cage, inoltre, inventa il concetto di happening

così come si diffonde nel corso degli anni '60, e si

esibisce a fianco di artisti come Merce Cunningham, Robert Rauschenberg

e i Fluxus.

L'esperienza del mondo, inteso come insieme di fenomeni avulsi

dalla gestione intellettualistica dell'essere umano, emerge

come nuovo aspetto strutturale, non solo come messaggio: l'azione

non è razionalmente giustificata, le gerarchie e i rapporti

di potere sono assenti (Henry David Thoreau è un riferimento

nella condotta del musicista ) – ci riferiamo al rifiuto

dell'ascolto frontale in eventi come il Black Mountain Pieces,

1952, o il Musicircus, 1967, in cui chiunque era chiamato

a suonare quel che voleva, contemporaneamente a tutti gli altri,

con l'obiettivo di sentire la diversità come armonia.

Ai cent'anni dalla sua nascita, ai sessant'anni dalla composizione

di 4'33'', ci uniamo entusiasti ai tributi e ai plausi

a John Cage.

Livio Giuliano

Livio Giuliano

|