|

ANARCHISMO

Le “élite” anarchiche viste da Errico Malatesta

di Davide Turcato

Nella sua concezione della relazione fra minoranze coscienti e masse Malatesta coniugava integrità dei principi e pragmatismo. “Bisogna tendere a ciò che si vuole, facendo quel che si può”.

Vi sono tre temi rispetto ai

quali la questione delle élite è rilevante per

l'anarchismo. Il primo è quello della struttura interna,

o dell'assenza di struttura, del movimento anarchico. Il secondo,

che potremmo chiamare il tema delle “avanguardie”,

è quello della relazione del movimento anarchico coi

più ampi movimenti sociali al suo esterno. Questa questione

si estende alla futura società post-rivoluzionaria, mettendo

in discussione la possibilità stessa di una società

anarchica nella quale non si formi alcuna classe dominante.

Quest'ultimo è il terzo tema fondamentale rispetto al

quale l'elitismo è rilevante per l'anarchismo.

Ciascun tema è legato agli altri due in una relazione

triangolare: i primi due compongono, completandosi a vicenda,

la discussione dell'azione presente degli anarchici. Il tema

delle avanguardie, come già accennato, è a maggior

ragione rilevante nella società post-rivoluzionaria.

Infine, la questione dell'elitismo come fenomeno pertinente

a qualsiasi organizzazione mette in discussione la possibilità

dell'egalitarismo tanto nelle formazioni anarchiche quanto in

società ampie e complesse.

Le questioni di teoria e tattica anarchica sono spesso presentate

come problemi di “quadratura del cerchio”, in cui

le vie praticabili sono precluse dai principi anarchici e quelle

ammesse sono irrealizzabili: così è per i dilemmi

fra riforma e rivoluzione, coercizione e persuasione, organizzazione

e spontaneità. La questione dell'azione collettiva non

fa eccezione. L'azione da parte di minoranze anarchiche appare

essenzialmente elitista e in ultima analisi autoritaria, mentre

l'azione da parte di masse anarchiche appare disperatamente

improbabile.

Per far luce sulla questione, discuterò le idee di uno

dei massimi rappresentanti del movimento anarchico, Errico Malatesta.

Queste idee offrono un importante punto di vista dall'interno

di quel movimento. In contrapposizione allo stereotipo impossibilista

dell'anarchico come innocuo sognatore o bombarolo scriteriato,

Malatesta è stato tanto un uomo d'azione quanto un autore

apprezzato per il suo buon senso. Come mostrerò, nella

sua teoria e prassi i corni apparentemente inconciliabili del

dilemma dell'azione collettiva diventano le due metà

complementari di una visione dinamica e coerente del mutamento

sociale.

Esistono molte versioni della teoria nota come “elitismo”.

Il mio termine di riferimento saranno le versioni classiche,

specialmente quella proposta da Roberto Michels nella Sociologia

del partito politico (Bologna, 1966), dove viene enunciata

la famosa “legge ferrea dell'oligarchia”: “L'organizzazione

è di per se stessa la causa del predominio degli eletti

sugli elettori, dei mandatari sui mandanti, dei delegati sui

deleganti”. Il formarsi di oligarchie è “una

tendenza a cui soggiace necessariamente ogni organizzazione”

(p. 523).

La caratterizzazione delle “élite” richiede

come sua antitesi la caratterizzazione delle “masse”.

Queste sono le due facce complementari di ogni versione dell'elitismo.

In questa dicotomia, le masse sono solitamente descritte come

prive di coscienza, apatiche e disorganizzate – in

breve, come prive di una vera capacità di agire. Tale

caratterizzazione delle masse, che potrebbe essere giudicata

poco lusinghiera, per gli elitisti era semplicemente realistica.

|

Errico

Malatesta |

Ma

Malatesta non era un “elitista” Ma

Malatesta non era un “elitista”

Anche Malatesta aveva una visione disincantata delle masse.

Si può affermare infatti che egli condividesse senza

problemi buona parte della componente sociologica e puramente

descrittiva dell'elitismo. Tale visione realistica era stata

raggiunta a prezzo di dure esperienze. Attraverso la fase della

Prima Internazionale e i loro primi tentativi insurrezionali,

gli anarchici italiani avevano abbandonato la convinzione ottimistica

che era sufficiente essere poveri, sfruttati e oppressi per

diventare rivoluzionari. Malatesta giunse di fatto alla convinzione

opposta: “La miseria abbrutisce l'uomo;” scrisse

nel programma anarchico del 1899 “e per distruggere la

miseria bisogna che gli uomini abbiano coscienza e volontà.

La schiavitù educa gli uomini ad essere schiavi, e per

liberarsi dalla schiavitù v'è bisogno di uomini

aspiranti a libertà. L'ignoranza fa sì che gli

uomini non conoscano le cause dei loro mali e non sappiano rimediarvi,

e per distruggere l'ignoranza bisogna che gli uomini abbiano

il tempo ed il modo d'istruirsi.”

Malatesta credeva che coloro che lottavano per un'idea fossero

invece cresciuti il più delle volte in condizioni relativamente

favorevoli. I membri più attivi e zelanti delle organizzazioni

rivoluzionarie erano solitamente attratti dal desiderio di sentirsi

nobilitati da un ideale più che dal bisogno proprio.

Al contrario, “i veri e maggiori miserabili, quelli che

sembrerebbero più direttamente e più immediatamente

interessati ad un cambiamento di cose, o erano assenti o vi

rappresentavano una parte passiva” (Pensiero e Volontá,

15 gen. 1924). In breve, i mutamenti sociali erano spesso promossi

da individui provenienti da ceti privilegiati.

Si noti, per inciso, che la diseguaglianza di qualità

individuali, che era uno dei caposaldi dell'elitismo, non avrebbe

sollevato alcuna obiezione da parte di Malatesta.

In cosa differiva dunque Malatesta dagli elitisti?

Vari studiosi hanno sottolineato che l'elitismo non ha soltanto

una dimensione sociologica – nonostante le dichiarazioni

di alcuni suoi esponenti, come Vilfredo Pareto –

ma è integrata invece da una dimensione ideologica.

Per esempio, Robert Nye sostiene che la legittimità attribuita

al dominio delle élite dai suoi teorizzatori consegue

dalla natura della massa più che da quella dell'élite.

Mentre nell'elitismo non emerge un'unica definizione normativa

del concetto di “superiore”, vi era un consenso

di massima sulla natura “inferiore” della massa.

Dalla definizione intrinseca di “massa” conseguiva

una spiegazione psico-sociologica, presentata come empirica,

della leadership. Questa era fondata sul modello organico del

comportamento collettivo denominato “psicologia della

folla” o “psicologia collettiva”, i cui principali

esponenti erano i francesi Gustav LeBon e Gabriel Tarde (The

Anti-Democratic Sources of Elite Theory, Londra, 1977, p.

8).

Inoltre, Tom Bottomore osserva che, “mentre queste teorie

criticano il determinismo che riscontrano specialmente nel marxismo,

esse stesse tendono a stabilire una forma di determinismo ugualmente

rigida”. L'argomento fondamentale degli elitisti, continua

Bottomore, “non è solo che ogni società

di cui si abbia conoscenza è divisa in due ceti –

una minoranza che dirige e una maggioranza che è diretta –

ma che tutte le società debbano essere divise in tal

modo.” L'unica differenza è che il marxismo prevede

ciò che dovrà effettivamente accadere, mentre

l'elitismo si limita a negare ciò che non potrà

mai avverarsi (Élites and Society, 2a ed., Londra,

1993, p. 11). Parafrasando la nota frase di Antonio Gramsci

sul “pessimismo dell'intelligenza” e “l'ottimismo

della volontà”, si potrebbe dire che gli elitisti

trasferivano il pessimismo della loro intelligenza alla loro

volontà, mentre i marxisti, per i quali il comunismo

non era “uno stato di cose che debba essere instaurato,

un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi”,

ma “il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente”

(Marx e Engels, Ideologia tedesca, cap. 2), avevano l'ottimismo

dell'intelligenza, dal quale derivavano l'ottimismo della volontà.

In entrambi i casi, vi era la stessa inferenza dalla sfera descrittiva

a quella prescrittiva, da una presunta conoscenza sociologica

a fini sociali perseguiti.

Il ruolo

dell'organizzazione Il ruolo

dell'organizzazione

Al contrario, l'umanista e volontarista Malatesta non traeva

conclusioni prescrittive da premesse descrittive. Qualunque

fosse stato il passato, il futuro rimaneva indeterminato e aperto.

Egli condivideva con gli elitisti il pessimismo dell'intelligenza

e coi marxisti l'ottimismo della volontà.

Si consideri, per esempio, la questione dell'organizzazione,

così centrale sia nell'elitismo che nei dibattiti anarchici

fra organizzatori, come Malatesta, e anti-organizzatori, come

Luigi Galleani. Il confronto fra l'elitismo e l'anarchismo di

Malatesta è particolarmente illuminante, perché

illustra chiaramente come premesse empiriche sostanzialmente

simili fossero seguite da conclusioni normative opposte.

Negli Elementi di scienza politica Gaetano Mosca scrive:

“Nel fatto è fatale la prevalenza di una minoranza

organizzata, che obbedisce ad un unico impulso, sulla maggioranza

disorganizzata. La forza di qualsiasi minoranza è irresistibile

di fronte ad ogni individuo della maggioranza, il quale si trova

solo davanti alla totalità della minoranza organizzata”

(La classe politica, Roma-Bari, 1994, p. 53). Malatesta

avrebbe pienamente sottoscritto questo passaggio come descrizione

del potere dell'organizzazione. Ma ecco che segue la parte normativa.

Mosca continua: “Nello stesso tempo si può dire

che questa [la minoranza] è organizzata appunto perché

è minoranza.” Secondo Mosca, ciò che egli

descrive è inevitabile ora e sempre lo sarà. Al

contrario, per Malatesta tale situazione è evitabile.

Infatti, nelle sue discussioni con gli anti-organizzatori ricorreva

proprio a una variante dell'argomento di Mosca per incitare

gli anarchici a dedicarsi all'organizzazione come antidoto all'elitismo:

“L'organizzazione di tutti è il rimedio contro

il prevalere di pochi. La disorganizzazione è, in pratica,

la dittatura, senza controllo e senza responsabilità,

di quelli fra noi che possono fare un giornale, dire delle conferenze,

o in altro modo accaparrare a vantaggio delle proprie tendenze

le forze di tutti” (La Questione Sociale, 9 set.

1899). La sfera descrittiva, in ogni caso, non poteva dettare

legge a quella normativa: “Gli avversarii dell'organizzazione

sogliono rinfacciarci il fatto che dopo tanto tempo che si parla

di organizzazione degli anarchici, mai si è riuscito

a farne una vasta e duratura … Come argomento contro

l'organizzazione ciò non vale nulla. Non siamo ancora

riusciti ad organizzarci come vorremmo, nello stesso modo che

non siamo riusciti finora a fare la rivoluzione, senza che questo

possa servire a dimostrare che abbiam torto di volerci organizzare

e di voler fare la rivoluzione” (La Questione Sociale,

23 set. 1899).

Lo stesso contrasto fra accordo descrittivo e disaccordo normativo

è riscontrabile riguardo all'organizzazione nella società

in senso lato. Michels, che aveva una conoscenza di prima mano

delle idee anarchiche, riconosceva nel suo libro che “il

merito di avere per primi instancabilmente indicato come gerarchia

e oligarchia siano le inevitabili conseguenze dell'organizzazione

di partito deve essere attribuito agli anarchici. Questi hanno

idee molto più chiare dei socialdemocratici e dei sindacalisti

rivoluzionari sui pericoli dell'organizzazione” (p. 477).

Tuttavia, Michels e Malatesta divergevano ancora una volta nella

sfera normativa. Michels nutriva la convinzione, da lui ritenuta

“scientifica”, che “l'immaturità obbiettiva

della massa non è ... un fenomeno transitorio ... Essa

è invece insita nella natura della massa in quanto tale,

che è amorfa e bisognosa di una divisione del lavoro,

di specializzazione e di direzione, e che, anche se organizzata,

è incapace di risolvere tutti i problemi che la affliggono”

(p. 528). Di conseguenza, Michels individuava un vizio “fatale”

nei “fondamenti psicologici dell'anarchismo”, il

quale non si dava cura di “come sono fatti gli uomini”

(p. 482, n. 14). Al contrario, Malatesta riteneva che la massa

non fosse necessariamente incapace di risolvere i suoi problemi;

o, perlomeno, egli si asteneva agnosticamente dal presupporre

vizi insiti nella natura della massa o dall'avventurarsi in

profezie storiche.

Malatesta era ben conscio del divario fra la situazione presente

che la sua intelligenza pessimistica riconosceva e la futura

società di solidarietà e libera iniziativa a cui

la sua volontà ottimistica puntava. Il nodo della questione

era che le minoranze coscienti non potevano sostituirsi alle

masse se una rivoluzione doveva essere veramente emancipatrice,

e allo stesso tempo l'azione delle masse non poteva concretizzarsi

per volontà delle minoranza coscienti. Dalla constatazione

del divario fra minoranze coscienti e masse scaturisce gran

parte dell'elaborazione teorica e tattica di Malatesta.

|

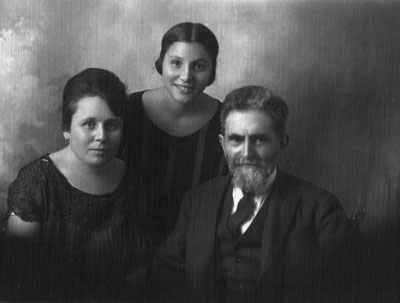

Errico

Malatesta

con Emma Melli (a sinistra)

e Gemma Ramacciotti |

Integrità

dei principi e pragmatismo Integrità

dei principi e pragmatismo

Il caratteristico punto di vista malatestiano sulla relazione

fra minoranze coscienti e masse prende le mosse da una critica

della Prima Internazionale. Ciò che uccise l'Internazionale,

egli sosteneva, non furono né le persecuzioni né

le lotte personali, ma una colpa che marxisti e anarchici condividevano

in pari misura: “gli uni e gli altri prestavano alla massa

degli associati le loro idee, pensando di averla convertita

quando ne avevano ottenuto un'adesione più o meno inconsciente.”

Mutamenti d'indirizzo avevano luogo con una rapidità

“documentata nei deliberati dei congressi e nella stampa

periodica, ma che non poteva rappresentare l'evoluzione reale

e contemporanea della grande massa degli associati”. Ciò

avveniva perché l'Internazionale era un'organizzazione

onnicomprensiva che svolgeva entrambe le funzioni di organo

per la lotta economica e per la lotta politica e d'idee. Di

conseguenza, sia i marxisti che gli anarchici si sforzarono

d'imporre il loro programma all'Internazionale, e in questa

lotta per l'egemonia impedirono ad essa di maturare in forma

più lenta ma più solida (La Rivoluzione Sociale,

15 nov. 1902).

L'esperienza dell'Internazionale indusse Malatesta a postulare

una chiara distinzione fra organizzazioni anarchiche e organizzazioni

dei lavoratori. A prima vista può sembrare che tale distinzione

vada in una direzione elitista, creando un divario fra una minoranza

che si autoproclama cosciente e le masse ritenute ancora incoscienti.

In realtà, questo passo rappresenta precisamente la risposta

di Malatesta all'elitismo che caratterizzava l'Internazionale

– dove non veniva fatta alcuna distinzione del genere

– e la salvaguardia da esso. Secondo Malatesta, le organizzazioni

di massa per la lotta economica dovevano comprendere tutti i

lavoratori senza esclusioni, al di là di distinzioni

ideologiche, sulla sola base della solidarietà di classe

e della resistenza ai capitalisti in difesa degli interessi

dei lavoratori, mentre le organizzazioni militanti per la lotta

politica e d'idee dovevano raggrupparsi attorno a progetti politici

specifici, magari in competizione fra loro.

Tale distinzione non implicava l'isolamento degli anarchici

dalle masse. Piuttosto poneva ad essi un doppio compito. Come

minoranza cosciente autonoma essi dovevano organizzarsi fra

loro e rivendicare pienamente le loro idee. Come componente

della massa essi dovevano essere il più possibile flessibili,

al fine di indirizzare l'azione collettiva in una direzione

emancipatrice. Essi potevano esercitare influenza solo “andando

fra il popolo”: vivendo fra le masse e con loro lavorando,

soffrendo, lottando; non offrendo la propria direzione, ma predicando

con l'esempio; “pigliando il popolo come è e andando

avanti con lui” (L'Associazione, 16 ott. 1889).

Gli anarchici rappresentavano solo sé stessi e non avevano

più alcuna pretesa di egemonizzare il movimento operaio.

Il pluralismo che consegue dalla distinzione malatestiana fra

organizzazioni anarchiche e organizzazioni dei lavoratori può

essere apprezzato appieno nella sua contrapposizione al concetto

della “classe operaia organizzata in partito”, come

si autoproclamavano i partiti marxisti, e al ruolo subalterno

che questi attribuivano ai sindacati.

Nella sua concezione della relazione fra minoranze coscienti

e masse Malatesta coniugava integrità dei principi e

pragmatismo. “Bisogna tendere a ciò che si vuole,

facendo quel che si può”. Gli anarchici sapevano

ciò che volevano. Non erano disposti a compromessi sui

principi, né a deviazioni dalla loro strada. Nondimeno,

quel che si poteva fare dipendeva dalle masse. Vi era una relazione

dinamica fra il desiderabile e il possibile, così come

vi era un'interazione dinamica fra l'azione degli anarchici

e quella delle masse. Gli anarchici non intendevano imporre

il loro programma alle masse non ancora convinte, ma allo stesso

modo non potevano e non volevano aspettare, per far la rivoluzione,

che le masse fossero diventate anarchiche con piena coscienza.

Che fare, dunque? Come rompere il “circolo vizioso”

di povertà e apatia, al quale la massa era soggetta?

La risposta ultima di Malatesta all'enigma che le “élite”

anarchiche si trovavano ad affrontare è una visione gradualista

del processo rivoluzionario.

Come egli spiega nel programma anarchico del 1899, “il

progresso deve camminare contemporaneamente, parallelamente

negli individui e nell'ambiente”. Gli anarchici devono

profittare di tutti i mezzi, di tutte le possibilità,

di tutte le occasioni che l'ambiente attuale lascia loro, “per

agire sugli uomini e sviluppare la loro coscienza ed i loro

desiderii”. Devono “utilizzare tutti i progressi

avvenuti nella coscienza degli uomini per indurli a reclamare

ed imporre quelle maggiori trasformazioni sociali che sono possibili

e che meglio servono ad aprir la via a progressi ulteriori.”

Essi non devono aspettare di poter fare l'anarchia, ed intanto

limitarsi alla semplice propaganda: “Se facessimo così,

presto avremmo esaurito il campo; avremmo convertiti, cioè,

tutti quelli che nell'ambiente attuale sono suscettibili di

comprendere ed accettare le nostre idee, e la nostra ulteriore

propaganda resterebbe sterile; o se delle trasformazioni d'ambiente

eleverebbero nuovi strati popolari alla possibilità di

ricevere idee nuove, ciò avverrebbe senza l'opera nostra,

forse contro l'opera nostra, e quindi con pregiudizio delle

nostre idee.” Gli anarchici devono “cercare che

il popolo, nella sua totalità o nelle sue varie frazioni,

pretenda, imponga, prenda da sè, tutti i miglioramenti,

tutte le libertà che desidera, mano mano che giunge a

desiderarle ed ha la forza d'imporle”. E, propagando sempre

tutto intero il loro programma e lottando sempre per la sua

attuazione integrale, devono “spingere il popolo a pretendere

ed imporre sempre di più, fino a che non ha raggiunto

l'emancipazione completa.”

Poiché, in questo processo graduale, Malatesta attribuisce

un ruolo distinto agli anarchici, si potrebbe a buon diritto

sostenere che ci troviamo ancora in presenza di una relazione

dialettica fra una minoranza meglio dotata e una massa “inferiore”,

alla stregua della relazione postulata dall'elitismo. La differenza

cruciale, tuttavia, risiede nella dinamica, o nell'assenza di

dinamica, di ciascun modello. Nel modello statico dell'elitismo

la minoranza dirigente rimane una minoranza, e così deve

necessariamente essere. Nel modello di Malatesta, la minoranza

anarchica è una “élite” autolesionista:

essa affretta la propria espansione, e in ultima analisi la

propria scomparsa. Quando tutti sono diventati anarchici, non

esiste più nessuna “élite” anarchica.

Davide Turcato

Davide Turcato

|