|

movimento anarchico

1968/1977 un decennio davvero rivoluzionario

di Massimo Varengo

Nelle lotte di piazza, certo, ma anche all'interno del mondo anarchico.

La nuova fase del movimento, la parola d'ordine dell'autogestione,

la difficile integrazione tra vecchi e giovani, il protagonismo

nelle fabbriche e nelle scuole. E gli anni '70.

Dietro e dentro, la storia delle organizzazioni anarchiche e di altre aggregazioni libertarie.

Elementi di storia e riflessioni di un militante FAI tuttora “in pista”.

Non vi è dubbio che il

congresso internazionale di Carrara abbia rappresentato uno

spartiacque tra vari modi di intendere l'esperienza anarchica,

la pratica organizzativa, la stessa presenza libertaria nella

società. Dopo di esso nulla sarà come prima, e

non tanto per quanto nel Congresso si è espresso, ma

per quello che ha evidenziato, reso tangibile, dando consapevolezza

soprattutto ai giovani militanti che vi hanno partecipato (e

per i molti altri che, non potendoci essere, ad esso facevano

riferimento) della dimensione internazionale dell'anarchismo,

del loro costituire una comunità mondiale portatrice

di valori che per essere in piena sintonia con i movimenti di

quegli anni dovevano rinnovarsi e problematizzarsi, pur nella

relazione con le esperienze precedenti.

È innegabile che sul finire degli anni '60 le idee libertarie

si rivitalizzino ed incontrino una crescente simpatia nelle

giovani generazioni, nel mondo della scuola e della cultura.

I giovani si presentano quasi come una 'classe' intendendo con

questo l'insieme unitario di bisogni e rivendicazioni che dal

sud al nord, dall'est all'ovest, vengono riconosciuti e perseguiti

in una logica di liberazione complessiva contro le istituzioni

totali, dalla famiglia alla scuola, dalla fabbrica all'esercito

alla ricerca di soluzioni alla ossificazione di un sistema sempre

più centralizzato, gerarchico, chiuso di fronte ai nuovi

comportamenti.

Ma è l'intera società che sembra spinta sulla

strada della decentralizzazione, dell'autonomia e del federalismo,

riscoprendo pensieri e pratiche abbandonate ormai da molto tempo.

Lo statalismo appare in crisi, emergono richieste di autonomie

locali e di controllo sociale di base, la stessa industria,

e non solo per rispondere alle rivendicazioni di una classe

operaia concentrata, si indirizza verso un'organizzazione produttiva

decentrata. Negli stessi paesi sedicenti comunisti si cerca

di trovare uno sbocco alla stasi sociale con esperienze di autogestione

operaia e contadina. La ricerca di risposte alla definitiva

burocratizzazione dei paesi a capitalismo di stato si alimenta

dei nascenti miti castrista e maoista, letti ed enunciati in

chiave antiautoritaria. Proudhon, Bakunin, Kropotkine ritrovano

passioni ed interessi da parte di settori significativi della

gioventù ribelle, dopo anni di oblio e di calunnie.

È in questo clima che gli anarchici si ritrovano a Carrara

in un contesto di ribellione antiautoritaria montante. Una ribellione

che provoca contraccolpi profondi nelle centrali partitiche

e sindacali e che non lascia indenne il movimento anarchico,

investito di critiche per le sue carenze ed il suo scarso protagonismo

da parte di molti giovani partecipanti ai movimenti in corso

.

Se il congresso di Carrara rappresenterà, in quel periodo,

e sia pure casualmente, il momento più alto di un confronto

interno tra diverse generazioni, tra diversi modi di leggere

la realtà e di agire in essa, il dibattito non si esaurirà

in esso e continuerà negli anni a venire, rinnovando

in profondità assetti e orientamenti. D'altronde le problematiche

che l'anarchismo doveva affrontare non erano di poco conto,

quando fu chiaro che le tensioni libertarie della rivolta si

stavano spegnendo, non solo a causa della reazione dei poteri

forti, ma anche perché soffocate da avanguardismi apparentemente

intransigenti che riproponevano vecchi armamentari di rivoluzioni

lontane e fallite, e dalla nascita e dallo sviluppo di partiti

e partitini che rispolveravano proposte e progetti ripescati

nella variegata tradizione di matrice marxista, del tutto inadeguate

alle istanze originarie del movimento.

Non dimentichiamo che la parola che più echeggiò

in quella primavera del '68 fu AUTOGESTIONE, sia nelle università

che nelle fabbriche, per poi propagarsi a macchia di leopardo

su tutto il movimento internazionale; le sue espressioni furono

l'azione diretta, il rifiuto della delega, l'assemblearismo,

l'occupazione, l'insubordinazione alla legalità borghese,

la violenza rivoluzionaria contro la violenza della repressione

e dell'oppressione, la critica del leaderismo. L'esperienza

delle collettività spagnole del 1936 riemerge dal gomitolo

della storia ritrovando attenzione e stimolando energie.

|

|

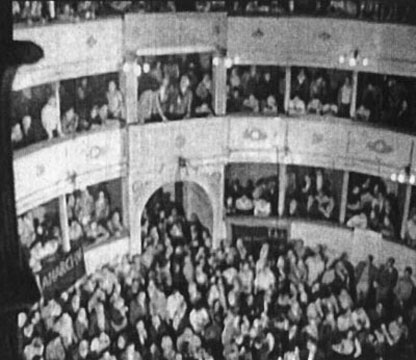

| Carrara

– il raduno di fronte al Teatro

degli Animosi, sede

del Congresso |

Carrara,

31 agosto 1968, Teatro degli Animosi:

manifestazione pubblica |

La

mancanza dei quarantenni La

mancanza dei quarantenni

Ma l'energia non fu sufficiente, e se la ribellione giovanile

rappresentò il primo movimento rivoluzionario al di fuori

della tradizione del movimento operaio organizzato la sua forza

non fu tale da creare una condizione realmente rivoluzionaria

e le forze della repressione, grazie alle minacce di intervento

militare, alla politica delle stragi, al sostegno dei poststalinisti

e dei socialdemocratici, riuscirono progressivamente nel loro

intento di far retrocedere il movimento.

L'autogestione rimase all'orizzonte, non riuscì a concretizzarsi

e la rivoluzione libertaria che aveva sbeffeggiato l'autorità

ovunque si manifestasse, dalla famiglia alla scuola, alla fabbrica,

al partito, al sindacato, rinculò disperdendosi nei mille

rivoli della resistenza quotidiana, lasciando comunque un monito

alle generazioni future, un monito che ritroviamo nelle parole

di Sarkozy quando denunciava ‘lo spirito del ‘68

e il suo perdurante lascito nella società'.

Rifluito il movimento molti si rivolsero agli anarchici, il

cui movimento apparve come il più coerente continuatore

degli avvenimenti del maggio, l'agente rivoluzionario per eccellenza.

In breve tempo adesioni e gruppi si moltiplicarono senza sosta.

Quello che appare subito chiaro è che non fu facile l'innesto

tra la generazione dei vecchi militanti, che sono stati in carcere,

hanno vissuto l'esilio, hanno combattuto – armi alla mano

– il fascismo, portatori di un bagaglio enorme di esperienze

e, purtroppo, di sconfitte e quella dei giovani contestatori,

freschi di barricate e con le mani sporche di sampietrini. Il

vecchio movimento appare ai giovani fermo, ideologicamente ed

organizzativamente lontano dai fermenti in corso, arrovellato

nei suoi annosi dilemmi dovuti fra l'altro alla scissione della

FAI del 1965 e al lascito della sconfitta spagnola e della partecipazione

al governo.

Poche sono le personalità che riescono ad entrare in

sintonia con la gioventù ribelle, mentre prevale nei

più la preoccupazione che scelte, giudicate immature,

possano pregiudicare l'esistenza stessa del movimento.

La mancanza della generazione dei quarantenni si fa particolarmente

sentire ed il divario di vita e di esperienze tra i vecchi ed

i giovani pesa nella rielaborazione di un anarchismo che sia

all'altezza dei tempi, di un anarchismo che sappia innestare

nel vecchio tronco della propaganda divenuta ripetitiva e atemporale

i nuovi germogli della critica sociale contemporanea. Solo i

gruppi giovanili anarchici riuniti nella FAGI e nei GGAF, già

operativi prima del '68, concentrati in poche località,

e che hanno vissuto la contestazione Provo e Beat, appaiono

in grado di dare risposte organizzative e teoriche ai tanti

giovani che si rivolgono all'anarchismo per soddisfare il loro

bisogno di concretezza rivoluzionaria.

Ma un po' dovunque si formano gruppi e circoli e non solo in

zone ove la presenza anarchica si è mantenuta –

con una sede, una bacheca per il giornale, il manifesto a scadenza

rituale – ma anche in zone ove essa era di fatto scomparsa.

Spesso ai margini del movimento 'ufficiale', se non addirittura

profondamente critici, molti di questi gruppi si caratterizzano

per l'unità di base con altre realtà ideologicamente

differenti, ricevendo spesso e volentieri l'accusa di essere

dei 'marxisti libertari'. Ove non si danno gruppi anarchici

si assiste alla partecipazione libertaria nei vari collettivi

di lotta i quali, dopo una fase iniziale, molto raramente manterranno

le loro caratteristiche autogestionarie; infatti nella maggior

parte dei casi si arriverà progressivamente alla formazione

di un ceto politico che sfumerà le posizioni originarie

in una forte politicizzazione ideologica a carattere partitico.

Con l'uscita dalle università e l'incontro con le lotte

degli operai impegnati sul fronte del rinnovo dei contratti,

si avrà non solo l'avvio della costruzione di un blocco

sociale potenzialmente rivoluzionario nella ricerca della soluzione

alla questione sociale così come allora veniva posta,

ma anche la spinta alla costruzione del soggetto politico per

eccellenza, il partito, che avrebbe dovuto dirigere il processo

di rottura e di cambiamento, secondo la tradizione marxista.

Spento il furore libertario, rimaneva da incasellare la spontaneità.

Mentre gruppi e partiti si moltiplicavano e competevano tra

loro per la conquista dell'eredità del PCI, per gli anarchici

si poneva il problema di dare corpo alla resistenza sia ai processi

di recupero istituzionale che di gerarchizzazione politica.

Si assiste allora ad un impegno crescente sul terreno della

lotta sociale, mentre il tema dell'organizzazione assume una

importanza progressiva per la necessità evidente di creare

coordinamenti di settore, di dare risposte su un piano territoriale

più ampio.

Ed è proprio in questa situazione di grande conflittualità

sociale e di ricerca della via migliore per uno sbocco rivoluzionario

della crisi italiana, che la reazione passa al contrattacco

e riprende l'iniziativa con 'la strategia della tensione', con

la politica della strage. La spinta proletaria e la contestazione

giovanile, che dal luglio 1960 in un crescendo continuo fino

all'esplosione delle lotte del 1968/1969 avevano scosso dalle

fondamenta il potere borghese, si dovettero misurare con una

reazione belluina che non ebbe alcun timore di ricorrere alle

bombe e al massacro di piazza Fontana, per fermare il movimento

operaio e studentesco e costringerli sulla difensiva, sgominare

gli attivisti politici e sociali rivoluzionari, criminalizzare

ed emarginare gli anarchici.

La risposta del movimento fu immediata anche se lo scollamento

di fatto esistente tra le organizzazioni storiche e i gruppi

giovanili di recente formazione, favorì, all'indomani

della strage, il sorgere di qualche titubanza da parte dei militanti

più anziani.

Smascherare le menzogne dello Stato che voleva addossare agli

anarchici la responsabilità di tante vittime innocenti

divenne una necessità assoluta, non tanto e non solo

riguardo al fatto specifico, ma per conquistarsi e mantenere

un'agibilità sociale che veniva ridotta e negata dall'azione

manipolatoria e repressiva delle forze della repressione. Furono

anni di mobilitazione continua contro nemici potenti e agguerriti,

interni ed esterni, in un mondo segnato dalla divisione in blocchi,

dalla guerra cosiddetta fredda, dal sedicente confronto tra

capitalismo e 'comunismo', che mascherava in realtà un'unitarietà

d'azione contro gli oppressi e gli sfruttati nelle rispettive

aree di influenza. Si trattava però di una mobilitazione

a carattere sostanzialmente difensivo che aveva perso gran parte

dell'energia e della baldanza, evidenziate nel maggio.

Il movimento anarchico, obiettivo dichiarato della manovra

repressiva, rispose stringendo le fila e superando i motivi

di polemica precedente, isolando le realtà giudicate

possibili strumenti di ulteriori provocazioni e costruendo

un'unità d'azione imperniata sulle strutture allora operanti

sul campo, il Comitato nazionale pro vittime politiche, la Croce

Nera, il Comitato politico giuridico di difesa, per assistere

i compagni vittime della repressione, per smascherare gli assassini

di Pinelli, per sostenere la campagna di denuncia della ‘strage

di stato' e ribaltare lo stato di cose presenti. Parallelamente

si trattava anche di non esaurire la propria azione su questo

versante, anche se la situazione lo imponeva, ma di mantenere

e sviluppare l'intervento nel luogo di lavoro, nella scuola,

nel territorio per valorizzare l'immagine dell'anarchismo come

portatore delle istanze di liberazione e di giustizia sociale.

|

Antonio

Cardella, Umberto Marzocchi e

Alfonso Failla al tavolo

della presidenza |

I

giovani dal 20 all'80% I

giovani dal 20 all'80%

In questa direzione erano particolarmente attivi i gruppi

e i collettivi costituitisi sull'onda del movimento del '68

e che, di fronte alla nuova situazione, e alla necessità

di dare risposte adeguate, venivano spinti a forme superiori

di organizzazione, a carattere regionale e nazionale, individuando

soprattutto nella FAI l'insieme anarchico più rispondente

ai propri bisogni.

Se la strage di Milano aveva avuto come obiettivo la dispersione

dell'anarchismo, i suoi risultati furono decisamente opposti;

nella misura in cui fu chiara la natura reazionaria delle bombe,

il movimento attrasse a sé nuove e numerose adesioni,

aumentando la propria attività, raccogliendo simpatie

crescenti in tutti gli ambiti, conquistando una visibilità

mai avuta nel secondo dopoguerra.

Per dare un dato: al Congresso nazionale della FAI tenuto a

Carrara nell'aprile del 1971 la partecipazione dei giovani era

intorno al 80% del totale, mentre precedentemente al 1968 essa

si aggirava sul 20%. Il movimento continuava a rinnovarsi, con

l'adesione di energie nuove che rimpiazzavano quelle ormai esaurite.

Il rinnovamento più significativo avveniva nella FAI

data la sua particolare struttura organizzativa legata ad un

patto associativo sostanzialmente generico e passibile di varie

letture e detentrice di un organo di stampa a diffusione nazionale

con cadenza settimanale, Umanità Nova.

Altre associazioni, come i GAF e i GIA, registravano invece

cambiamenti meno significativi grazie al diverso modo di concepire

l'organizzazione, basata com'era su piccoli gruppi d'affinità

e di tendenza (i GAF) oppure sull'affermazione di un'ortodossia

anarchica poco idonea a concessioni ai nuovi adepti (i GIA).

Prendendo in esame la FAI si può meglio capire come l'afflusso

di energie nuove abbia prodotto modificazioni tali da innescare

poi un processo di instabilità durato per un lungo periodo.

I temi dell'organizzazione, della 'lotta di classe' e della

violenza rivoluzionaria divennero gli argomenti portanti di

convegni e congressi. A partire dal congresso dell'aprile del

1971, svoltosi in un clima di grande effervescenza e determinazione,

si imboccò la strada della collegialità, della

rotazione degli incarichi e del rinnovamento profondo delle

strutture federative in una superamento di fatto della situazione

precedente, legata sostanzialmente ad una forma di personalizzazione

degli incarichi, dovuta in primo luogo allo scarso ricambio

militante.

La Commissione di Corrispondenza, con compiti di coordinamento

definiti, venne affidata ad un gruppo di giovani fiorentini

(Durruti) e non più a individualità, con l'impegno

a ruotare l'incarico dopo un periodo di due anni. Parallelamente

la redazione di Umanità Nova venne affidata alla responsabilità

collegiale di un gruppo romano (Bakunin). Venne istituito un

Consiglio Nazionale, composto dai delegati delle federazioni

e dei gruppi di ogni singola regione, con il compito di coordinatore

delle attività dei gruppi cui erano affidati i compiti

di rappresentanza della federazione (CdC e UN). Si nominarono

varie commissioni di studio affidate sempre a gruppi con l'obiettivo

di approfondire le varie tematiche e proporle come tema di intervento

della FAI. Si propose infine una presa di contatto con le altre

federazioni, GIA e GAF, ed i gruppi autonomi per convocare un

congresso generale che ponesse all'ordine del giorno la riunificazione

del movimento.

Con queste decisioni si diede l'avvio ad un fase completamente

nuova della vita associativa della FAI: sorsero e/o si svilupparono

numerose federazioni a carattere regionale o provinciale, con

un intervento reale sul proprio territorio.

La radicalizzazione dello scontro sociale, l'offensiva repressiva,

le minacce di colpo di stato ed il dinamismo delle formazioni

fasciste intanto richiedevano strumenti sempre più adeguati

da parte del movimento che, forte della sua giovinezza e della

sua determinazione, era piuttosto privo di basi solide, di concezioni

teoriche pienamente condivise e di analisi aggiornate. L'adozione

del principio marxista della 'lotta di classe' apparve allora

a molti la chiave di comprensione della realtà sociale;

si trattava di portare all'esasperazione il conflitto di classe

individuato come motore della storia trascurando le profonde

modifiche che l'organizzazione del lavoro e conseguentemente

il movimento dei lavoratori aveva vissuto nel corso dei decenni

trascorsi, con l'integrazione di fatto dei sindacati nell'istituzione

statale e le continue rivendicazioni di garanzie avanzate nei

confronti dell'apparato statale divenuto dispensatore di servizi.

La dimensione umanistica dell'anarchismo, basata sullo sviluppo

della coscienza critica, sul conflitto tra libertà ed

oppressione, veniva da questi messa in sottordine e le rivendicazioni

ad esse attinenti, come la battaglia per la liberazione della

donna, contro l'invadenza clericale, il servizio militare, venivano

sostenute solo se coerenti con l'impostazione classista di fondo.

Vivace fu il confronto su questi temi che si riverberò

poi sulle due altre questioni che animarono il movimento: quelle

della violenza e dell'organizzazione.

|

| Domingo

Rojas interviene su Cuba

e viene contestato dai giovani

francesi

del “movimento 22 marzo”

guidati

da Cohn-Bendit |

La

lezione malatestiana a proposito di violenza La

lezione malatestiana a proposito di violenza

L'esigenza di rispondere alle provocazioni fasciste portò

gli anarchici a essere presenti nelle mobilitazioni di piazza

concluse spesso con scontri con squadristi e polizia. Proprio

in uno di questi scontri morrà a Pisa sotto i colpi dei

celerini il giovane compagno Franco Serantini. A Salerno invece

Giovanni Marini, per difendersi da un'aggressione squadrista,

colpirà con un coltello il fascista Falvella, uccidendolo.

Nel nome di Marini si costituirono in tutt'Italia comitati di

difesa che posero all'ordine del giorno la necessità

della difesa militante dal fascismo e questo mentre anche in

Parlamento si faceva avanti, da parte della sinistra, la richiesta

di una messa fuori legge del MSI.

Lo scenario internazionale intanto si faceva più conflittuale:

mentre si intensificavano le bombe sul Vietnam e i colpi di

coda del fascismo si facevano sentire in Spagna, Grecia e Portogallo,

mentre riprendeva con vigore in Irlanda del nord l'azione dell'IRA

ed i gruppi armati palestinesi intensificavano i loro attacchi

contro obiettivi civili israeliani, mentre in Germania faceva

la sua comparsa la Banda 'Baader-Meinhof', nella FAI si sviluppò

una dura contrapposizione tra la Commissione di Corrispondenza

e la redazione di Umanità Nova, che prendendo a pretesto

i durissimi scontri avvenuti a Milano l'11 marzo 1972 tra polizia

e manifestanti di diversi gruppi della sinistra extraparlamentare

(Lotta Continua, Potere Operaio, ecc.) e di alcuni gruppi anarchici

di Milano e di Bergamo, produsse una rottura definitiva conclusa

con l'uscita dalla federazione del gruppo fiorentino, incaricato

della CdC, sostenitore di una linea di scontro frontale e della

solidarietà nei confronti di chi risponde alla violenza

dello Stato con la violenza, nella logica del colpo su colpo,

arrivando a teorizzare il frontismo con altri gruppi non anarchici

che condividessero l'uso della violenza nello scontro con i

fascisti.

Più o meno sulla stessa linea troviamo una nuova pubblicazione

uscita a Catania, 'La Sinistra Libertaria', emanazione di un

gruppo autonomo che editerà più tardi la rivista

'Anarchismo' e che si caratterizzerà per la proposta

di una relazione organizzativa di tipo informale tra gli anarchici

e per il sostegno a forme di insurrezione armata, oltre che

per una continua e dura polemica nei confronti della FAI e delle

altre organizzazioni anarchiche.

|

| Reazioni

alla contestazione dei francesi.

Pietro Valpreda e Nico

Berti; al centro

(seduto) Amedeo Bertolo e (alla sua sinistra)

Antonella Frediani |

L'adozione della lettura malatestiana del carattere e dell'uso

della violenza da parte degli altri gruppi federati promosse

di fatto una chiarificazione di fondo che permise alla FAI di

affrontare, criticamente ma saldamente, negli anni a venire

l'esplodere della lotta armata.

Superata la problematica della violenza e accantonato il tentativo

di scioglimento del movimento anarchico – in quanto manifestazione

sovrastrutturale e autoritaria a prescindere – nel movimento

'reale' portato avanti da gruppi influenzati dalle teorie situazioniste,

la questione dell'organizzazione e della sua strategia apparvero

a molti elementi fondamentali da affrontare per superare i limiti

nei quali ci si trovava ad operare: il problema non era più

di come affermare l'autogestione sociale intesa come prassi

collettiva, bensì diventava quello di come ci si organizzava

per affermare le pratiche autogestionarie all'interno degli

organismi di massa, di come in sostanza si organizzava la minoranza

agente nei confronti della classe.

C'è da dire che non tutti i gruppi seguirono questa strada;

ci fu chi, come il gruppo Azione Libertaria di Milano, diede

vita all'esperienza del Centro Comunista di ricerche sull'Autonomia

Proletaria, che pose le basi dello sviluppo di quella che fu

l'autonomia operaia negli anni a venire, distanziandosi nei

fatti dal movimento anarchico organizzato e preferendo forme

di presenza interna al conflitto sociale e di elaborazione militante

in un circuito in grado di attrarre militanti sia libertari

che marxisti prevalentemente di formazione consiliare e luxemburghiana.

Dal canto loro i GAF con la pubblicazione della rivista A, prima,

e con l'assunzione della redazione di Volontà poi, affinarono

la loro elaborazione teorica, sia rileggendo i classici sia

concentrandosi sull'analisi delle dinamiche sociali individuando

nella tecnoburocrazia la classe emergente e sviluppando una

dura polemica con quanti, nel movimento, rimanevano ancorati

al classico dualismo classista, borghesia e proletariato ed

alle sue forme di espressione, sindacato e minoranza politica.

I GIA, pur continuando la pubblicazione del loro periodico 'L'Internazionale',

si incamminavano verso un lento declino, contrassegnato da polemiche

nei confronti della FAI, accusata costantemente, a partire dalla

scissione del 1965, di dirigismo e autoritarismo.

|

| Faccia

a faccia tra Daniel

Cohn-Bendit e Alfonso Failla |

Il

dibattito nella FAI Il

dibattito nella FAI

Nella FAI invece progressivamente si mise in evidenza da parte

di molti l'insufficienza del Patto Associativo e le carenze

del Programma, nell'illusione che una nuova forma organizzativa

potesse sopperire alle difficoltà oggettive di un movimento

generale in riflusso, alla scarsa incisività nel sociale,

al bisogno autoreferenziale di rivoluzione, al tutto e subito.

Contribuiscono poi al ripensamento organizzativo lo scontro

che si registra nelle piazze con i fascisti e la polizia e i

primi barlumi di forme di lotta armata in risposta ai ventilati

colpi di Stato che periodicamente si affacciano, insieme a nuove

stragi, nello scenario politico italiano.

Mentre la sinistra extraparlamentare si indirizza decisamente

verso forme gerarchiche di organizzazione, più o meno

tradizionali, accompagnate da servizi d'ordine più o

meno militarizzati, nel movimento anarchico e in molti gruppi

della FAI in particolare si fa strada l'illusione che solo un'organizzazione

omogenea dotata di una strategia uniforme e basata sulla responsabilità

collettiva possa rispondere alla potenza statale e alle esigenze

del conflitto sociale. Si rispolverano gli statuti dei G.A.A.P.

e la Piattaforma di Archinov e si sviluppa un teso confronto

politico che, complice le diverse e contrapposte letture dell'attentato

di Gian Franco Bertoli alla Questura di Milano (1973), sfocia

in una dura contrapposizione nel corso di un Convegno unitario

di movimento indetto sul caso Marini che porterà ad una

grave frattura all'interno della FAI, tra i fautori di un'organizzazione

di tipo piattaformista e chi invece sostiene l'impostazione

che Malatesta e Fabbri diedero all'UAI nel 1920, impostazione

raccolta nel 1965 e causa della rottura con i gruppi che daranno

poi vita ai GIA.

Il tentativo piattaformista che coinvolgerà allora molti

gruppi giovanili di recente formazione e di varia composizione

si muoveva in sintonia con quanto succedeva all'interno dell'IFA

ove il segretariato affidato ai francesi dell'ORA era portatore

delle medesime istanze, estremizzando su un versante efficentista

richieste organizzative molto diffuse.

|

| Il

direttore di “Umanità Nova”

Mario Mantovani,

fautore

dell'apertura del Congresso

ai mass media |

I gruppi fuoriusciti cercheranno poi di articolare la propria

proposta indicendo un convegno nazionale di lavoratori anarchici

per coinvolgere tutti i militanti attestati su posizioni di

'classe', un convegno che raccolse molte adesioni, soprattutto

da parte della componente più giovane del movimento,

che pose l'azione sindacale al primo punto dei propri interessi

e che diede vita ad una fase di crescita di quello che si definì

'anarchismo di classe', articolato in varie e diffuse organizzazioni

regionali, tipo l'ORA della Puglia, l'OCL della Liguria, l'OAM

delle Marche, l'OARomana, il MACb di Bergamo e altre ancora.

Un insieme di organismi che dopo una fase di grande attivismo

attraversò poi una fase di profonda crisi non riuscendo

a risolvere la grande disomogeneità esistente al suo

interno e accantonata momentaneamente solo con il richiamo all'organizzazione

forte, efficiente, omogenea, di tipo maggioritario, un modello

questo destinato a sfilacciarsi sotto l'impeto del nuovo movimento

che darà origine al 1977, per poi approdare nella costituzione

della Federazione dei Comunisti Anarchici da parte di un insieme

di realtà che ruotavano intorno al gruppo Crescita Politica

di Firenze.

La FAI, dal canto suo, dopo la chiarificazione teorica sul tema

della violenza e su quello dell'organizzazione, risolti comunque

con un richiamo alla tradizione, manteneva vivo il dibattito

tra le diverse anime ad essa associate, e affidando nel 1974

il giornale ad un gruppo di giovani milanesi (Lotta Anarchica)

proseguiva nella sua scelta di rinnovamento che consentì

alla FAI di essere comunque in sintonia con i movimenti in atto

e momento di confronto con quanto si stava muovendo nel paese,

pur nell'impossibilità o nell'incapacità di trovare

adeguata sintesi alle istanze sollevate come nel caso del dibattito

sulla ricostruzione dell'USI.

Il movimento del '77, l'opzione armata, la repressione che ne

seguirà, apriranno poi un'altra fase per gli anarchici,

una fase di lotta, di riflessione e di ulteriore chiarificazione

che continuerà, a fasi alterne, fino ai giorni nostri.

Massimo Varengo

Massimo Varengo

|  Un

libro + CD Un

libro + CD

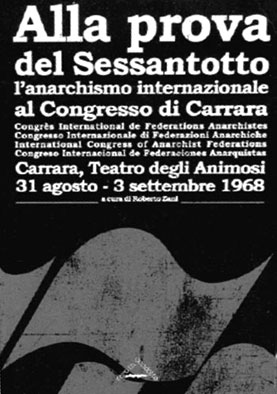

Il congresso di Carrara del 1968 fu il momento costitutivo

dell'Internazionale di Federazioni Anarchiche, ma per

il movimento libertario divenne anche la straordinaria

occasione per un confronto allargato in un momento di

vasta e profonda conflittualità sociale e per fare

i conti con se stesso e le proprie proposte davanti al

mondo allora contemporaneo. Numerosi e significativi i

partecipanti: da Marzocchi a Failla, da Cohn-Bendit a

Joyeux, da Federica Montseny a Domingo Rojas, ai tanti

giovani che hanno poi costituito l'ossatura del movimento

anarchico odierno. Questo lavoro (Alla prova del

'68. L'anarchismo internazionale al Congresso di Carrara,

a cura di Roberto Zani, pagg. 288 [con CD],

0 15,00) consiste nella raccolta di diverse fonti: registrazione

audio dei momenti più importanti del congresso,

rassegna stampa dei giornali italiani che se ne occuparono,

commenti e analisi di studiosi e militanti, testimonianze

dei partecipanti, documenti congressuali. Una raccolta

di straordinaria importanza per la ricostruzione di un

momento storico i cui effetti si riverberano ancora oggi

sul nostro presente. Allegato al libro CD audio nell'originale

lingua francese con la traduzione italiana.

Richieste a: Zero in Condotta, casella

postale 17127 – MI 67, 20128 Milano

e-mail:

zic@zeroincondotta.org

– sito: www.zeroincondotta.org

cell.

377 14 55 118 – conto corrente postale 98985831

intestato a Zero in Condotta – Milano

|

|