|

Migranti

Lo

sfruttamento dei migranti

di Elena Violato

Contro gli identitarismi e contro

l'avanzare di questa globalizzazione la proposta contenuta nel

libro di Andrea Staid è quella del meticciato, che non

dev'essere necessariamente un dato di fatto ma innanzitutto un

atteggiamento mentale.

Migranti,

immigrati, stranieri, clandestini, rifugiati, richiedenti asilo,

arabi, asiatici, africani, sudamericani... insomma Loro... e

Noi.

Noi abbiamo tanti pareri diversi su Loro, più o meno

tante quante sono le forme del razzismo contemporaneo. Anche tra

i benpensanti, tra quelli che magari con fare caritatevole

cercano di dare sempre almeno un euro alla ragazza incinta fuori

dalla chiesa che chiede l'elemosina, c'è sempre l'idea di fondo

che Loro hanno bisogno di un aiuto e Noi, l'unica cosa che

possiamo fare in tal senso, se non si ha cuore di rispedirli a

casa, è tentare di farli integrare, invitarli, imporre loro di

integrarsi...

Integrazione: Loro che vengono da Paesi

politicamente e culturalmente arretrati devono adattarsi a Noi,

diventare come Noi, esponenti dei Paesi civilizzati e

democratici.

Come Noi che spingendo il capitalismo oltre ogni

limite stiamo devastando un pianeta intero, l'economia mondiale e

le vite di milioni di persone che proprio a causa Nostra sono

costrette ad emigrare dalle loro terre e venire da Noi, solo per

poi scoprire che per Loro qua non c'è felicità, e che a Noi

possono andar bene solo come schiavi.

Noi che emulando

l'efficienza delle macchine, aneliamo spasmodicamente di

eliminare i basilari bisogni umani e dobbiamo fare i conti con un

aumento di suicidi, di consumo di alcolici, di droghe, di

psicofarmaci, un aumento che sembra essere direttamente

proporzionale alla velocità con la quale aumenta il ritmo di

“crescita”, di “evoluzione”, di “progresso”.

Noi

che crediamo di essere il centro del mondo e al massimo siamo una

delle maggiori cause della rovina del Mondo. Noi che vorremmo che

anche chi non è Noi, incominci a vedere, a credere come Noi.

Se

giunti a questo punto il termine “razzismo” per alcuni può

apparire, nonostante tutto, troppo forte, allora si potrebbe

proporre di parlare di “etnocentrismo”, cioè del mettere la

propria cultura (intesa in senso antropologico) come chiave unica

e giusta di lettura del reale.

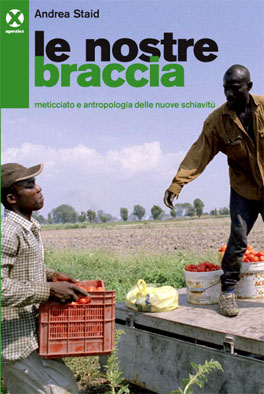

E a proposito di questo risulta

interessante il libro di Andrea Staid, “Le nostre braccia”,

che lungi dal voler fare la classica esaltazione delle classi

migranti oppresse e sfruttate, con l'intento di investirle della

carica di soggetto rivoluzionario del ventunesimo secolo, tenta

di andare oltre ed eliminare definitivamente il binomio

Noi-Loro.

Lo fa primariamente mettendo in discussione il

concetto di identità chiusa e definita una volta per tutte,

mostrando come la storia del genere umano sia stata

caratterizzata da continui cambiamenti, rimescolamenti e

mutazioni, tant'è che in nessun caso si può parlare di culture

“pure”, incontaminate da influssi esterni. Inoltre, continua

Staid, oggi più che mai è assurdo inneggiare ad un'originalità

dei costumi dato che con la globalizzazione e la mobilità

internazionale, molte delle cose che mangiamo, facciamo, diciamo

e pensiamo provengono da altre parti del pianeta e la tendenza è

sempre di più quella di un appiattimento generale su un'unica

grande monocultura, mix artificioso di tutte le culture del

pianeta, il cui cavallo di battaglia rimane, nonostante la crisi,

il lifestyle americano.

Contro gli identitarismi e contro

l'avanzare di questa globalizzazione la proposta contenuta in

questo testo è quella del meticciato, che non dev'essere

necessariamente un dato di fatto ma innanzitutto un atteggiamento

mentale.

La

paura è debolezza, nient'altro,

scrive Bruno Barba nella prefazione del libro Un'identità

in costruzione

- consapevole

di esserlo

-, accogliente,

attenta, curiosa, aperta, non avrebbe nulla da temere.

Panta

rei, tutto scorre, e Noi vorremmo fermare il mondo, non per

scendere, ma per dominare.

Così non è e così non

dev'essere, secondo Andrea Staid e secondo molti altri che vedono

nella mutazione culturale una componente essenziale di qualsiasi

processo che voglia anche solo vagamente definirsi

“rivoluzionario”.

Elena

Violato

Elena

Violato

Migranti

Le voci dei migranti

di Andrea Staid

Tra le numerose testimonianze riportate nel

libro, abbiamo scelto di riproporre qui quelle di due migranti,

rispettivamente dalla Mauritania e dal Ghana.

Dalla Mauritania / Moktar

Ho

27 anni arrivo dalla Mauritania, da una città vicino al deserto,

molto povera con pochissime possibilità di trovare il lavoro. In

Europa ci sono arrivato nel 2006. Sono approdato in Spagna

passando per Ceuta. In quel periodo insieme ad altri amici

marocchini avevamo iniziato delle lotte contro i muri che

separavano il Marocco dalle vostre città. Non so se lo sai, ma

Ceuta, che è nel nord del Marocco, in realtà è Europa,

Spagna.

Insieme ad altri abbiamo cercato di scavalcare quei

recinti per riuscire ad arrivare in Europa. I primi tentativi

sono andati bene e io sono riuscito a passare, il problema è

stato che nelle settimane a seguire la Guardia Civil ha aperto il

fuoco contro i ragazzi e ci sono stati feriti e morti, ma nessuno

se lo ricorda.

Nel marzo del 2006 arrivo ad Algeciras in

Spagna senza permesso. Speravo tramite dei parenti che avevo nel

sud della Spagna di trovare lavoro in fretta e dimenticare le

tragedie che avevo vissuto. Ma non è andata così. I miei

parenti non riescono a trovarmi lavoro e soprattutto non posso

regolarizzare i miei documenti. Comincio a fare piccoli lavori

nelle serre ma la paga è molto bassa e le ore di lavoro sono 12

tutti i giorni. Parlando con i miei parenti decido di partire

verso l’Italia, a Genova dove il fratello di mio padre avrebbe

dovuto trovarmi lavoro.

Verso

la fine di Agosto del 2006 parto con un treno, compro il

biglietto per me costosissimo visto i pochi soldi che ero

riuscito a mettermi da parte. Il viaggio inizia bene incontro

degli ottimi compagni di viaggio spagnoli. I problemi cominciano

quando arrivo alla frontiera con la Francia. Dei poliziotti mi

chiedono i documenti e si accorgono che il mio passaporto è

senza permesso di soggiorno e mi fanno scendere dal treno. Verso

la fine di Agosto del 2006 parto con un treno, compro il

biglietto per me costosissimo visto i pochi soldi che ero

riuscito a mettermi da parte. Il viaggio inizia bene incontro

degli ottimi compagni di viaggio spagnoli. I problemi cominciano

quando arrivo alla frontiera con la Francia. Dei poliziotti mi

chiedono i documenti e si accorgono che il mio passaporto è

senza permesso di soggiorno e mi fanno scendere dal treno.

Non

ricordo precisamente il nome della stazione dove sono sceso mi

sembra Cerbère. Io per fortuna parlo francese e almeno capivo la

lingua, il problema era quello che mi dicevano. Non ho mai capito

legalmente cos’è successo, io so soltanto che sono stato

trattenuto delle ore in stazione fino a che mi hanno portato in

un qualcosa di molto simile a una prigione. Dopo alcune ore che

sono rinchiuso, mi dicono che mi avrebbero rimandato a casa mia.

Io gli ho chiesto se potevano farmi tornare in Spagna e il

poliziotto si è messo a ridere e mi ha fatto portare in una

stanza con altre otto persone. In questa stanza eravamo tutti

africani c’erano due ragazzi senegalesi, quattro marocchini e

due egiziani.

Ero disperato e i ragazzi cercavano di tirarmi

su di morale. Il giorno dopo comincio a capire grazie ad Hamed

che sono in una prigione per immigrati e che dovevo fare qualcosa

se non volevo tornare a casa da mia madre e le mie sorelle come

uno sconfitto che non era stato in grado di trovarsi un lavoro.

Dopo quasi una settimana all’interno di questa prigione

iniziano delle proteste, i primi giorni soltanto con le guardie

che ci controllavano, a cui chiedevamo di poter telefonare alle

nostre famiglie o a dei parenti che vivevano in Francia. Io non

riuscivo a capire cosa fare non avendoli e soprattutto non sapevo

come fare con mio zio a Genova che mi aspettava ormai da

tempo.

Dopo qualche giorno le proteste diventano più forti ed

è proprio Hamed uno dei più incazzati. Io decido di seguirlo

nella protesta anche perché mi aveva detto che erano i giorni

giusti per riuscire a scappare. Il capo guardia era uno distratto

che si addormentava spesso durante le ore notturne. Era un

martedì notte, mi ricordo bene, io e Hamed con altri due

decidiamo che è il momento giusto per scappare ma per farlo

dovevamo accettare di non correre il rischio di essere presi e

portati in un’altra prigione che Hamed diceva essere ancora

peggio.

Però i soldi mi servivano

Però i soldi mi servivano

Quella notte anche se ho avuto paura è stata

una bella esperienza perché alla fine ce la abbiamo fatta. La

cosa più difficile non è stato uscire dalla prigione ma una

volta fuori muoversi a piedi con il buio senza sapere dove

andare. Decidiamo di dividerci per non farci notare e ognuno va

per la sua strada io riesco ad arrivare in poche ore di cammino

al primo paese, Millas. In questo posto che non avevo mai sentito

nominare, ho avuto fortuna di trovare dei ragazzi che mi hanno

offerto una sigaretta chiedendomi come ero arrivato lì. Dopo che

gli ho raccontato la mia storia, uno di loro mi dice che può

aiutarmi. Mi parla di suo zio che ha della terra e che se volevo

poteva farmi lavorare da lui. Io accetto anche se in realtà

pensavo a come proseguire il mio viaggio e alla telefonata a mio

zio. Però i soldi mi servivano per forza e soprattutto non

sapevo come muovermi, dove andare. Provavo un senso di totale

spaesamento e ripensavo alle mie giornate prima della partenza

per il Marocco e se devo dirti la verità le rimpiangevo ma come

ti dicevo prima non potevo tornare a casa.

Il

giorno dopo conosco lo zio di Jean e comincio subito a lavorare,

mi dice che per un mese posso stare li, dormire in una specie di

casa costruita sul suo terreno, la paga per me era buona e in un

mese avrei fatto i soldi che mi servivano per riaffrontare il

viaggio e soprattutto mi sarei fatto un’idea su come arrivare a

Genova. Il

giorno dopo conosco lo zio di Jean e comincio subito a lavorare,

mi dice che per un mese posso stare li, dormire in una specie di

casa costruita sul suo terreno, la paga per me era buona e in un

mese avrei fatto i soldi che mi servivano per riaffrontare il

viaggio e soprattutto mi sarei fatto un’idea su come arrivare a

Genova.

Il lavoro era semplice, ma la fatica comunque era

tanta, lavorare la terra non è una cosa che mi piace troppo…

Quando andavo a lavorare provavo sempre un senso di paura, non

sapevo se mi stavano cercando perché ero scappato dalla prigione

e quindi non mi muovevo mai. Per un mese la mia giornata era

occupata soltanto dal lavoro, mi alzavo, facevo colazione e

andavo a raccogliere nel campo, una pausa per il pranzo e poi

ritornavo a lavorare. Alla sera ero distrutto e non me la sentivo

di andare in giro quindi se non passava Jean per fare due

chiacchiere, mi mettevo a dormire. Molte volte mi distendevo,

occhi chiusi e un milione di pensieri su cosa sarebbe potuto

ancora accadere alla mia vita. Quando stavo in Mauritania

lavoravo poco e la mia vita si ripeteva simile tutti i giorni,

non mi sentivo pronto per un viaggio in un mondo sconosciuto,

infatti rispetto ai miei amici, sono quello che ha iniziato il

viaggio per l’occidente da più grande, avevo già 24 anni e

nel mio paese non sono pochi come qua. Da noi a 24 anni sei un

uomo e devi lavorare per la tua famiglia. Per questo che mi sono

sentito costretto a partire.

Insomma ero agitato e soprattutto

volevo arrivare in Italia dai miei parenti, ma non sapevo come

fare. Ero spaventato dalla possibilità di finire rinchiuso

un’altra volta.

In quel mese Jean mi ha aiutato a capire il

modo migliore per arrivare a Genova e alla fine un suo amico che

lavorava con il furgone mi ha offerto un passaggio fino al

confine con l’Italia.

Luc, l’amico di Jean non se la sente

di attraversare con me il confine e lo capisco. Quindi decido di

passarlo da solo a piedi. Va tutto bene, il confine lo passo ed

entro finalmente in Italia. Credevo di metterci qualche giorno

invece ci ho messo mesi. A Sanremo prendo un treno per Genova e

per fortuna va tutto per il verso giusto. Alla stazione di Porta

Principe mi viene a prendere mio zio che non vedevo da quando

avevo 12 anni. L’emozione è stata forte ma mio zio mi dice

subito che è meglio andare via dalla stazione che in Italia la

polizia fa ancora più controlli che in Francia. Questa frase me

la ricordo ancora perché dalla felicità di pochi secondi prima

ho pensato con terrore che potevano rimettermi in una prigione

per immigrati.

Quando esco di casa, ci penso sempre

Quando esco di casa, ci penso sempre

Anche a Genova non è stato semplice, grazie a

mio zio avevo cibo e un letto nella sua casa. Ho cominciato a

lavorare con lui nei mercati. Ma il problema dei documenti

rimaneva.

Visto che mio zio non poteva regolarizzarmi dovevo

cercarmi un lavoro in regola, ma il problema è che non avendo i

documenti nessuno me lo voleva dare. Quindi tutti quelli da cui

andavo a chiederlo mi dicevano che dovevo lavorare in nero perché

non avevo il permesso di soggiorno.

La situazione oggi per me

è ancora difficile, sì, sono riuscito dopo quattro anni a

trovarmi una stanza con altri amici, ho imparato l’italiano ma

non ho il permesso di soggiorno. Quando esco di casa ci penso

sempre, ho paura anche di prendere un treno, perché so che se

vengo fermato vado a finire in prigione. Quest’anno ho

cominciato a informarmi con altri ragazzi africani e sud

americani sulle possibilità che abbiamo di rivendicare i nostri

diritti. Ho partecipato a manifestazioni per il permesso di

soggiorno per i lavoratori immigrati ma se ti devo dire la verità

sono pessimista, non riesco a credere in una vittoria, la mia

speranza è di riuscire a sposarmi e di trovare un lavoro con il

contratto.

Dal Ghana / Ajene

Il

mio viaggio per arrivare in Italia è iniziato nel deserto tra

l'Africa sub-sahariana e i Paesi del Maghreb. Io abitavo in

Ghana. Ho iniziato la mia traversata a bordo di un camion guidato

da un ragazzo di Tripoli.

Durante il viaggio siamo stati

fermati tante volte dalla polizia e ci hanno rubato tutto quello

che avevamo. Ho visto con i miei occhi persone costrette dai

militari a bere acqua sporca per provocare problemi intestinali,

per costringere a espellere le palline con le banconote

arrotolate nel cellophane che avevano ingoiato per non farsi

derubare. Due ragazzi sono stati ammazzati come cani perché non

volevano dargli tutto1. Queste cose sono dure da sopportare e il

viaggio è stato lungo e difficile. Non abbiamo mangiato mai

nulla e avevamo soltanto una bottiglia d’acqua, siamo entrati

in Libia nei pressi della frontiera di Toummo se non ricordo male

anche perché ora comincio a dimenticare, sono passati quasi

dieci anni da quei giorni. Io sono stato molto fortunato perché

ero riuscito a nascondere bene i miei soldi. Arrivato in Libia

dalla frontiera sono riuscito a raggiungere in poco tempo Tripoli

e da li ho cominciato a capire cosa devo fare per imbarcarmi e

per arrivare in Italia. Non vedevo l'ora di iniziare la mia nuova

vita.

Sapevo che non sarebbe stato facile e che mi sarebbe

costato tanto, sia per i soldi sia per la mia testa, ma non

pensavo così tanto. A Tripoli sono riuscito a mettermi in

contatto con alcuni ragazzi che volevano andare in Italia a

lavorare e che sapevano a chi chiedere, ma il prezzo per il

“passaggio” era veramente troppo alto. Speravo di trovare

qualcosa di meglio ma alla fine ho capito che dovevo aspettare…

Trovarmi un lavoro in Libia, mettere da parte i soldi e partire.

All'epoca non parlavo italiano

All'epoca non parlavo italiano

A Tripoli ho lavorato tre mesi per accumulare

soldi, mangiavo il meno possibile, non uscivo mai e non conoscevo

quasi nessuno, facevo una vita orribile. Ma alla fine avevo i

soldi che mi chiedevano e sono partito. Era una notte nell’estate

del 2002. Il viaggio in mare è stato se possibile ancora più

duro di quello nel deserto, prima di tutto perché io non avevo

mai viaggiato in mare e poi perché la barca era piccola e noi

eravamo tanti, quasi tutti uomini africani, poche donne e solo

due o tre bambini, se non ricordo male. Parlando poi in Italia

con tanti amici africani penso che io sono stato fortunato perché

nella nostra barca non è morto nessuno, anche se in molti sono

stati male.

A Lampedusa la polizia ci consegna un numero,

acqua e cibo e ci porta in una specie di carcere. Lì capisco che

devo lottare ancora per riuscire a vivere libero e trovarmi un

lavoro. All’epoca non parlavo italiano e anche questo era un

problema perché non capivo quello che mi dicevano. Da Lampedusa

però riesco ad andarmene abbastanza in fretta, anche perché

quasi tutte le sere arrivavano altre barche e non ci stavamo più.

Ci hanno spostato in Puglia ma non ne sono sicuro, in un centro

che sembrava meno carcere come quello di Lampedusa. C’era poca

polizia e soltanto una rete all’entrata. Dopo tre giorni in

questo centro, conosco Labaan e con lui decidiamo di andarcene

senza aspettare il permesso perché avevamo capito che ci

volevano rimandare a casa nostra e dopo tutti i sacrifici fatti

per arrivare e cambiare vita, era una cosa che non poteva proprio

succedere.

Andiamo via di notte, non è stato difficile perché

come ti dicevo c’era solo una rete e la polizia sembrava non

guardasse troppo quello che facevamo, infatti andò tutto bene.

Una volta scavalcata la rete nessuno ci fermò.

Da lì abbiamo

passato la notte a pochi chilometri dal centro, ci siamo messi a

dormire in un campo ben nascosti. Con la luce siamo andati alla

ricerca di una stazione per riuscire ad andare via dal sud Italia

verso il nord che ci aspettavamo ricco e pieno di lavoro.

Troviamo la stazione dopo poche ore di cammino e decidiamo

che è meglio separarci per non dare nell’occhio anche perché

il primo problema da affrontare era come pagare il treno, visto

che non avevamo i soldi italiani.

Io mi presento alla

biglietteria ma non concludo nulla, capisco che però è

impossibile prendere un solo treno per arrivare a Milano, ne devo

prenderne almeno due. Visto che non potevo pagare con i miei

soldi, avevo anche 20 dollari ma non li hanno voluti. Salgo sul

treno per Roma senza biglietto. Anche Labaan sale sullo stesso

treno anche se non ci mettiamo nello stesso vagone. Da lì non ci

siamo più rivisti e spero che anche per lui il viaggio sia

continuato senza troppi problemi. A Roma riesco a cambiare i miei

dollari e a fare il biglietto per un treno fino a Modena, la

città dove ho fatto il mio primo lavoro italiano.

Sinceramente mi sento afritaliano

Sinceramente mi sento afritaliano

A Modena scendo in stazione molto presto di

mattina, sono totalmente spaesato e anche se dentro di me sono

felice, capisco che la mia situazione è complicata, non ho

nessuna carta che dice che posso stare in Italia. Per fortuna

incontro dopo poche ore dei ragazzi Ghanesi che mi aiutano

subito, mi invitano a mangiare nella loro casa e mi spiegano che

è meglio se non me ne vado in giro troppo senza il permesso di

soggiorno. Questi ragazzi sono stati la mia salvezza perché per

un mese mi hanno fatto dormire sul loro divano, facendomi

conoscere gli italiani giusti che mi hanno aiutato a trovare

lavoro. Sono stato nelle campagne per sei mesi, venivo pagato

poco ma almeno riuscivo a mangiare e a permettermi una stanza in

affitto. Il problema del permesso però rimaneva perché non

lavoravo in regola.

Dopo questo lavoro ne ho trovato uno meno

faticoso e pagato meglio, lavoravo da un benzinaio dove sono

rimasto quasi un anno, il padrone era tranquillo ma anche lui mi

diceva che non aveva i soldi per regolarizzarmi. I miei amici

italiani mi dicevano che entro poco ci sarebbe stata una

sanatoria per tutti i migranti e di non preoccuparmi e io ci

speravo anche perché sinceramente mi stavo trovando bene. Nella

mia testa c’era ancora la voglia di andare a Milano, la città

dove avrei potuto fare un vero lavoro e guadagnare bene per

mettermi da parte dei soldi.

Dopo 5 anni a Modena senza

permesso di soggiorno e altri due lavori, uno in un forno e uno

in una cooperativa edile, trovo un lavoro vicino a Milano in una

fabbrica metal-meccanica come operaio, questo lavoro l’ho

trovato grazie a un amico, Mario che erano anni che cercava una

possibilità per la mia regolarizzazione. In questa fabbrica ho

lavorato duramente per due anni, mi hanno fatto subito il

contratto, con varie difficoltà ma alla fine ce la abbiamo fatta

e ho ottenuto un permesso di soggiorno legato al mio contratto.

Guadagnavo più di mille euro al mese, finalmente potevo avere

una casa e una vita tutta mia. In quei due anni 2007\8 ho

conosciuto vari amici e amiche, uscivo la sera e mi occupavo

insieme ad africani e italiani di una scuola di italiano per

migranti.

È stata un’esperienza molto bella e soprattutto

ho conosciuto Monica, mia moglie, una ragazza toscana di Firenze

ma che stava a Milano. Adesso siamo sposati e io sono diventato

italiano. Sinceramente non mi sento proprio italiano, ma

afritaliano, nel senso che non vivo più da Ghanese ma non sono

neanche un italiano al 100%. Certo tante cose della vostra

cultura ormai fanno parte di me, le ultime esperienze si sono

incontrate e mescolate con la mia parte africana. Anche se non è

stato facile, adesso amo l’Italia, mi piace la musica, la

cucina, il cinema, ma amo anche l’Africa, il mio paese dove

finalmente posso tornare senza paura per stare con la mia

famiglia.

Quando vado in Ghana per i figli di mia sorella sono

un italiano con la faccia nera e che parla la loro lingua ma per

gli italiani sono un africano che lavora in Italia, insomma un

casino ma finalmente sono felice. Anche se non finirò mai di

pensare a tutti i fratelli che non ce la fanno, che muoiono nel

viaggio o che vengono riportati a casa dalla polizia. Io alla

fine sono stato fortunato e adesso devo lottare per i diritti di

tutti quelli che non sono arrivati o che vogliono arrivare.

Andrea Staid

Andrea Staid

Per chi rimane senza soldi il viaggio si

tramuta in tragedia. Secondo diverse testimonianze le oasi del

deserto nigerino e libico sarebbero disseminate di schiavi.

Giovani partiti dall'Africa occidentale alla volta dell'Europa e

rimasti bloccati senza soldi per proseguire né per ritornare.

|

Interviste non strutturate, perché...

L’intervista riveste un ruolo importante

nella ricerca sociale e antropologica, sottolinea il grande

valore dell’oralità, della visualità, della partecipazione

e dell’osservazione, rende fondamentale il contatto diretto

per la costruzione di uno studio antropologico.

Si possono

usare diverse tipologie di interviste, per esempio interviste

non strutturate, semistrutturate e strutturate.

Io ho

scelto, per la costruzione della mia ricerca, l’intervista

non strutturata. Con questo tipo di intervista, che racconta

storie di vita, ho tentato di realizzare una comprensione

profonda, complessa del punto di vista e della situazione

degli intervistati.

Desideravo scoprire le esperienze, le

sofferenze delle donne e degli uomini che ho intervistato, ho

cercato di esaminare a fondo le loro storie di vita da

migranti, permettendogli di comunicare liberamente. Proprio

per questo motivo questo tipo di intervista è denominata non

strutturata.

Ho lasciato l’intervistato libero di

parlare delle esperienze importanti, con una mia influenza

poco direzionale, cercando di stabilire dei rapporti umani,

fondamentali perché dovevano fidarsi di me per rivelarmi

informazioni intime della loro vita.

Per questo è

importante lasciare ora la parola ai migranti, lavoratori

precari, sfruttati che vivono con noi e che troppo spesso non

vogliamo ascoltare. Le interviste costituiscono parte

integrante del testo, sono i racconti delle donne e degli

uomini che hanno vissuto i fatti che raccontano, sono le

storie orali, documenti di grande importanza per capire la

complessità della vita quotidiana.

In una società che ci

sottopone a un continuo sovraccarico informativo gli eventi ci

vengono raccontati da altri quasi in tempo reale, facendo

perdere agli individui la capacità di sentirsi testimoni o

narratori delle situazioni di cui si è stati

protagonisti.

Rendersi protagonisti, e non meri spettatori,

della memoria, significa invece saper ascoltare, significa

ricostruire esattamente gli eventi e il loro significato, ma

anche riuscirli a rappresentare attraverso i protagonisti

diretti. Senza aver parlato, discusso con i migranti questo

testo non sarebbe esistito.

A.S.

A.S.

|

Migranti

I piatti dei migranti

di Andrea Perin

Che cosa mangiano i migranti? Si può parlare

di meticciamento anche a tavola?

In appendice al libro “Le

nostre braccia” questo scritto di Andrea Perin ci fa sedere a

tavola e scoprire che....

Si

può definire meticcia una cucina? Se la si affronta nel suo

percorso storico nessuna tradizione è pura, ognuna si è

modificata nel corso tempo con scambi e ingressi. La stessa

cucina italiana, una delle più ricche e articolate al mondo, non

è un modello codificato e unitario bensì una rete di saperi e

pratiche, strutturatisi in secoli di storia grazie anche alla

posizione centrale che la penisola occupa nel Mediterraneo e che

ha portato a secoli di occupazioni subite (e imposte), commerci

con tutto il mondo, immigrazioni ed emigrazioni (1).

Da ultimo, i poderosi trasferimenti che portarono milioni di

persone dal sud al nord, che hanno rimescolato ancora gusti e

ingredienti.

Si tratta di una storia spesso dimenticata,

oppure omessa per superficialità o interesse: la tipicità non

di rado viene spacciata per tradizione, e la stessa tradizione

viene presentata come un fattore statico che attraversa i secoli

immutabile. Si vagheggia di un passato fatto di natura e

sincerità, mentre per la maggior parte della popolazione la

quotidianità era fatta di fame e miseria. La cucina italiana è

diventata in molti casi un astratto elemento identitario da

difendere, una barricata rispetto all’invasione di

“stranieri”.

In questo contesto il termine meticcio può

essere utile per definire un tipo di cucina: non la moda fusion

dei ristoranti glamour e neppure le fantasie dei blogger

gastrofanatici, ma la contaminazione casalinga di ricette,

ingredienti e conoscenze delle diverse culture che si confrontano

nella società, una pratica che supera nella consuetudini le

barriere culturali che limitano l’incontro e lo scambio. È un

termine che trova giustificazione nell’impatto accelerato che

la contemporaneità comporta nei cambiamenti rispetto al passato

quando le modifiche delle abitudini richiedevano decenni o anche

secoli (2). E soprattutto nella conseguente

possibilità di scegliere.

Orgoglio culturale

Orgoglio culturale

«È l’era del politeismo alimentare che

spinge le persone a mangiare di tutto, senza tabù, generando

combinazioni soggettive di alimenti e anche di luoghi ove

acquistarli, neutralizzando ogni ortodossia alimentare». Nel

primo rapporto Coldiretti/Censis del 2010 sulle abitudini

alimentari degli italiani si evidenzia che “il rapporto con il

cibo è una dimensione sempre più soggettiva, espressione

dell’io che decide e che, a partire dalle proprie preferenze,

abitudini, prassi e aspettative, nonché dalle risorse di cui

dispone, definisce il contenuto del carrello e della tavola”.

Solo per il 30,4% la propria alimentazione deriva ormai dalla

tradizione familiare (3).

Se

l’immigrazione, con l’arrivo di nuovi gusti e nuovi prodotti,

è anche un’occasione per allargare le possibilità a tavola

degli italiani, la situazione per i migranti è sicuramente più

complessa. Si sono scritti fiumi di inchiostro per raccontare

come il cibo sia un fattore identitario, sull’importanza che

assume per uno straniero costretto a cambiare tutti gli aspetti

della sua vita. Per molti, specialmente qualche anno fa quando le

comunità erano meno organizzate, è stata in effetti

un’autentica sofferenza doversi cibare solo di pietanze

italiane è «L’inizio è stato un po’ faticoso soprattutto

perché non si trovava il nostro riso o altri ingredienti”

(Hasina, Bangladesh) (4). Spesso era

difficoltoso trovare alimenti compatibili con la propria

religione.

Per tutte le comunità la cucina è un orgoglio

culturale e una esternazione di appartenenza. Basta scorrere le

pubblicazioni o partecipare alle feste dove sono i migranti

stessi a raccontare o eseguire i proprie piatti per verificare

come le ricette siano riproposte uguali a quelle eseguite a casa,

come se centinaia o migliaia di chilometri di distanza fossero

annullati.

«Quando ero un po’ più grande mia madre mi ha

detto: “Quando finirai la scuola tu dovrai andare in un altro

paese a cercare lavoro, qui non ci sono soldi, devi andare in un

altro paese. Non ci sarò più io a cucinare per te, e chi

aiuterà te? Devi imparare adesso, guarda bene come faccio, sei

grande abbastanza per imparare a cucinare”» (Somot e Raju,

Bangladesh) (5).

In realtà per il

migrante l’alimentazione più che veicolare un’astratta

appartenenza a una patria o definire una specificità culturale,

rappresenta un legame emotivo e sensoriale soprattutto con la

famiglia lontana, con i sapori condivisi sin dall’infanzia: i

modelli gastronomici sono la cucina della mamma e della nonna,

che sommati e condivisi con gli altri costruiscono un gruppo, una

comunità (6). «Sono molto contento di

cucinare questo piatto perché mi ricorda la mia famiglia,

specialmente mia nonna, che cucinava i Domoda per noi, sempre. Ho

mangiato cose diverse in Italia, ma non ho ancora trovato il cibo

che mi ricorda la mia famiglia. - racconta Muhammed del Gambia -

Quando mi hanno informato della cena, sono stato molto contento

di cucinare i Domoda per ricordare la mia famiglia. Questo

incontro è molto importante perché mi sento come con la mia

famiglia» (7).

Bahaa, egiziano: «Quando

cucino questo piatto mi sento come dentro a casa mia in Egitto,

con la mia famiglia. Ogni volta che cucino questo piatto mi sento

come dentro le braccia di mia madre. Perché è troppo buona,

come un dolce» (8).

Accorciare le distanze

Accorciare le distanze

Il cibo definisce chi appartiene e per

esclusione identifica lo straniero, ma non è solo questo: è

anche il primo grado di scambio e di riconoscimento dell’altro.

Mangiare il cibo del diverso, dello straniero, vuol dire

accorciare le distanze e appropriarsi di un pezzetto

dell’identità altrui, farla propria. Se è vero che il “sapore

è sapere”, è sempre possibile imparare nuovi gusti.

La

realtà per i migranti è meno lineare della semplice

conservazione della propria tradizione perché il consumo

alimentare risulta assai pragmatico e comprende spesso la cucina

italiana, sia sui luoghi di lavoro o a scuola che a casa.

«Fino

a pochi anni fa pensavo che il cibo senegalese fosse il più

buono al mondo. Ora penso che sia stata una gran fortuna

conoscere anche quello italiano» (Aliou, Senegal) (9).

«Io

e mio marito preferiamo le cose fast tipo pasta, cose insomma che

si preparano rapidamente durante la settimana, quando siamo di

corsa. Quando c’è tempo cucino marocchino, o se c’è gente a

cena o pranzo o durante le feste religiose. Le cose italiane sono

più veloci da preparare» (Sara, Marocco) (10).

I risultati di un’indagine svolta nel biellese nel 2006 sui

consumi alimentari di un piccolo campione di migranti hanno

mostrato ad esempio una notevole familiarità e assimilazione con

il modello italiano, insieme a un allontanamento dalle usanze più

tradizionali: la maggior parte quotidianamente mangia e beve

«all’italiana» (81,3%) o consuma «cibi e bevande

internazionali» (20,5%). I cibi del paese d’origine vengono

consumati saltuariamente (32,5%) o addirittura mai (17,5%)

(11).

Questa disinvoltura a tavola nasce

in buona parte dalla comodità, visto che la cucina italiana è

ritenuta più facile e veloce, spesso è desiderio di

omologazione al modello della cultura ospite: sono sempre di più

i corsi di cucina italiana per migranti, anche per obbligo

professionale (colf, collaboratrici, etc.).

I migranti poi

sono inseriti stabilmente nei processi produttivi della catena

alimentare italiana. Sono già oltre 38mila nel 2010 le imprese

del settore gestite da migranti secondo una ricerca del FIPE,

pari al 12,1% del totale, e se oltre 2.500 sono i ristoranti

etnici è ormai evidente a tutti come molti ruoli siano coperti

da «stranieri» anche nei bar, nelle panetterie, nelle pizzerie,

nelle cucine di ristoranti e trattorie. Senza contare le persone

impiegate nella produzione, come nei prosciuttifici emiliani o

nei caseifici del grana padano e della fontina valdostana

(12).

Tanto che, in un provocatorio

articolo il New York Times di qualche anno fa

si chiedeva: “Is the Cuisine Still Italian Even if the Chef

Isn’t?”. Sebbene la a cucina italiana sia una delle più

impermeabili alle modifiche, scriveva il corrispondente, sarà

sempre uguale o comincerà a subire modifiche dai suoi cuochi

«stranieri»? (13).

Senza scomodare gli

chef professionali sono le cucine casalinghe i laboratori del

cambiamento, dove nella quotidianità dell’alimentazione si

fondono i sapori, le esperienze si incrociano, i gusti si

adattano. Se nelle feste si mangia come lo preparavano la mamma o

la nonna, e agli amici si offre la cucina tradizione per

soddisfare le aspettative, per sé e per i propri familiari e gli

amici più stretti ci si comporta come in ogni cucina del mondo:

ci si adatta alla disponibilità della dispensa e del

frigorifero.

Sono modifiche quasi clandestine, al di fuori

delle regole, che si possono al momento cogliere solo per singoli

fotogrammi senza una visione generale: alle feste o nei libri non

compaiono o si negano, qualche volte si leggono in trasparenza,

quasi mai sono oggetto di specifiche attenzioni o sono

protagoniste di avvenimenti. D’altro canto, quando mai un

ricettario è specchio fedele della realtà?

Una sorta di meticciato industriale

Una sorta di meticciato industriale

Una prima causa di meticciamento, forzata, è

dovuta alla sostituzione degli ingredienti originali con le con

materie prime del luogo: «Questa ricetta che vi presento oggi è

il bulz come l’abbiamo mangiato a Pasqua in Romania a Moeciu

preparato però quando siamo tornati a casa con la farina di mais

italiano, la salsiccia bolognese e il formaggio che abbiamo

comprato in Romania.» (14)

La differenza

è data proprio dal sapore che il mercato e la produzione

italiana conferiscono a verdure, frutta e carne, spesso anche

all’acqua : “In realtà però, quando si tratta di

ingredienti freschi, utilizzati sia nella cucina russa sia in

quella italiana (...), devo ammettere che il gusto è

notevolmente diverso da quello dei prodotti della mia terra”

(Alla, Russia) (15).

È probabilmente

facile adattare le ricette italiane ai propri gusti, tenendo

presente che i piatti più conosciuti e apprezzati sono

soprattutto i primi o la pizza, ottime basi cui aggiungere e

modificare sapori. «Io ad esempio, preparo una carbonara

speciale con modifiche al dosaggio e con l’aggiunta di panna

acida» (Daniel, Romania) (16), mentre la

giapponese Ayame condisce gli spaghetti con tonno, daikon e alghe

nori (17) e Alexandra, di madre cretese,

mette la cannella nel ragù delle lasagne (18).

«Le spezie sono tipiche di giù e ce le portiamo qui, poi le

usiamo sulla pasta e viene un mix ottimo» (Shaima, Marocco)

(19).

In ritardo di anni rispetto

all’Europa, sta iniziando una produzione industriale di cibo

italiano «halal», una sorta di meticciato industriale, che

rende lecite ai mussulmani le ricette che conterrebbero

ingredienti non assimilabili (20).

Un

processo meno scontato è l’intervento e la modifica sui propri

piatti identitari, ad esempio con l’introduzione di ingredienti

italiani prima sconosciuti. «Quando cucino piatti peruviani

aggiungo spesso formaggi italiani, anche perché mi piace fare

degli esperimenti» (Maritta, Perù). «Il riso che comunemente

si mangia in Romania, lo modifico con l’aggiunta di funghi,

zucchine e quant’altro» (Daniel, Romania) (21).

Oppure con una semplificazione dei piatti tradizionali, come fa

Modou tramutando in risotto il senegalese ceebu jn (22)

(senza dimenticare che in patria spesso gli uomini non cucinano).

Ma chi opera questi cambiamenti, e perché? La sensazione è

che in generale non esistano regole ma solo situazioni,

disponibilità e curiosità, e che diventa una scelta

programmatica e consapevole solo in alcuni casi, come ad esempio

quello delle coppie miste: qui l’incontro dei sapori assume

spesso il valore anche orgoglioso di uno scambio riconosciuto, di

una metafora della propria condizione, a volte rappresenta un

equilibrio per conciliare le diverse tradizioni e abitudini.

«Non

posso passare la vita a escludere mio marito dalla cucina

italiana che amo tanto, ma troppe ricette prevedono vino, per

sfumare, soffriggere, aromatizzare, pancetta dolce o affumicata

per aggiungere sapore - scrive Cristina - Ho provato e ho

scoperto ottimi compromessi, le ricette si ‘sporcano’ un po’

e noi ci mescoliamo» (23).

Per quelle che

vengono chiamate burocraticamente «Seconde generazioni», e che

rispecchiano condizioni assai variegate tra loro, le abitudini di

consumo alimentare esprimono in maniera evidente la doppia

appartenenza culturale, spesso non vi sono rigide preferenze per

i cibi italiani o quelli della propria tradizione, che vengono

consumati indifferentemente. Vista la giovane età raramente

cucinano e si confrontano con la creazione di sapori, ma spesso

il soddisfacimento congiunto delle diverse appartenenze culturali

a tavola è una via potenzialmente aperta a nuove forme di

meticciamento, anche a quelle che incrociano tradizioni diverse

da quella italiana.

Per concludere, se la cucina meticcia è

un’esperienza casalinga e dispersa, resterà qualcosa di

condiviso? «L’unica grande regola del meticciato è l’assenza

di regole. (...) Ciò che nascerà dall’incontro rimane

sconosciuto» (24). Sono troppe le variabili

per fare previsioni, e in fondo non importa. La cucina è

un’attività libera, fuori dai controlli e in sostanza

refrattaria alle imposizioni, anche da quelle fintamente benevole

dei ricettari tradizionali e non.

Ed è bello vedere come le

barriere culinarie, erette a difesa delle identità, si possano

superare in un boccone.

Andrea Perin

Andrea Perin

Note

Alberto

Capatti, Massimo Montanari, La

cucina italiana. Storia di una cultura,

Laterza, Roma-Bari 1999; Massimo Montanari, L’identità

italiana in cucina,

Laterza, Roma-Bari 2010.

Montanari

Massimo, Il

cibo come cultura,

Laterza, Roma-Bari 2004; Arjun Appadurai, Modernità

in polvere,

Meltemi, Roma 1996.

http://www.coldiretti.it/docindex/cncd/informazioni/747_09.htm.

Reza

Rashidy (a cura di), Mi

racconto... Ti racconto. Storie e ricette del nostro mondo,

Editrice Coop Consumatori, Bologna 2007, p. 44.

Testimonianza

raccolta durante la rassegna “Parole di frontiera”, nella

serata dedicata al “Piacere”, cena aperta di condivisione di

piatti, svoltasi nel circolo arci La Scighera di Milano, 13

maggio 2010. A cura di Naga e arci Scighera, in collaborazione

con Associazione Asinitas di Milano.

Klaus

E. Müller, Piccola

etnologia del mangiare e del bere,

Il Mulino, Bologna 2005, p. 109-116.

Testimonianza

raccolta durante la rassegna “Parole di frontiera”.

Testimonianza

raccolta durante la rassegna “Parole di frontiera”.

Le

ricette di Sunugal. Scambio di sapori e saperi tra Italia e

Senegal,

Milano 2011, pp. 27,28.

Laura

Fontana Sabatini, I

consumi e i cultural bridging: le seconde generazioni di donne

egiziane e marocchine a Milano,

Tesi di Laurea Specialistica in Marketing Management, Università

Commerciale Luigi Bocconi, Facoltà di Economia di Milano, Anno

Accademico 2007-2008, p. 63.

Emilio

Sulis (a cura di), Abitudini,

opinioni e consumi migranti. Un approfondimento nel contesto

biellese,

in Carla Fiorio, Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano

Visconti (a cura di), Stili

migranti, i quaderni di welcome marketing etnica,

2007, p. 169-199.

http://www.confcommercio.it/home/Inchieste/Il--melting-pot--della-ristorazione-italiana.htm_cvt.htm.

Lo

spunto per l’articolo furono il premio del Gambero Rosso per

la miglior carbonara a Nabil Hadj Hassen, chef d’origine

tunisina, e il secondo posto del premio conferito dalla

prestigiosa rivista gastronomica a un ristorante il cui capo

cuoco è indiano. Ian Fisher, Is

the Cuisine Still Italian Even if the Chef Isn’t?,

New York Times, 7 aprile 2008.

http://lacucinadicrista.blogspot.com/2011/06/bulz-ca-la-moeciu-like-i-eat-at-moeciu.html.

Benedetta

Cucci (a cura di), Ricette

delle nuove famiglie d’Italia,

Pendragon, Bologna 2010, p.94.

Reza

Rashidy (a cura di), op.

cit.,

p. 216

Intervista

in JallaJalla,

Radio Popolare di Milano dell’11 marzo 2011, in studio Andrea

Perin e Nello Avellani. Vd. Anche

http://ricettescorrette.noblogs.org/post/2011/07/08/jallajalla-storia-della-pasta/.

Intervista

in JallaJalla,

Radio Popolare di Milano del 30 aprile 2010, in studio Andrea

Perin e Paolo Maggioni. vd. Anche

http://ricettescorrette.noblogs.org/post/2010/05/03/jallajalla-alexandra-e-le-lasagne-alla-cannella/.

Laura

Fontana Sabatini, op.cit.,

p. 62.

Ad

esempio http://www.trealfierihalal.com.

Reza

Rashidy (a cura di), op.

cit.,

p. 200 e p. 216.

Intervista

in JallaJalla,

Radio Popolare di Milano del 6 febbraio 2010 – in studio

Andrea Perin e Paolo Maggioni. Vd. Anche

http://ricettescorrette.noblogs.org/post/2010/03/04/jallajalla-modou-e-il-riso-alla-modouu.

http://cribaba.blogspot.com/2011/04/brasato-al-barolo-per-palati-islamici.html.

François

Laplantine, Alexis Nouss, Il

pensiero meticcio,

Elèuthera, Milano 2006, p. 10.

|