I nuovi confini/

Non più demarcazione, ma condizione di vita (e sofferenza)

Confini, mobilità e migrazioni. Una cartografia dello

spazio europeo (Milano 2020, pp. 268, € 15,00), la

raccolta di saggi che Lorenzo Navone ha curato per Agenzia X,

si pone l'obiettivo di mappare il territorio europeo tenendo

conto della recente e continua opera di riconfigurazione dei

confini che l'Unione Europea ha messo in atto negli ultimi anni

per rendere più salda la propria “fortezza”

dopo che, dal 2011 in poi, una serie di avvenimenti di portata

globale ha compromesso i presupposti in base a cui l'Europa

aveva fino ad allora governato le proprie frontiere esterne.

Davanti

a questi processi di «riconfigurazione architettonica

dall'alto», ai migranti e a coloro che sostengono

il diritto all'attraversamento dei confini non resta che reagire

adattandosi e modificando strategie e itinerari: le rotte migratorie

sono in continua ridefinizione e si assiste alla costruzione

di nuove pratiche e nuove reti di solidarietà; è

di questo fenomeno articolato, precario e in movimento che gli

autori compiono un'approfondita analisi. Davanti

a questi processi di «riconfigurazione architettonica

dall'alto», ai migranti e a coloro che sostengono

il diritto all'attraversamento dei confini non resta che reagire

adattandosi e modificando strategie e itinerari: le rotte migratorie

sono in continua ridefinizione e si assiste alla costruzione

di nuove pratiche e nuove reti di solidarietà; è

di questo fenomeno articolato, precario e in movimento che gli

autori compiono un'approfondita analisi.

I saggi raccolti in questo volume propongono un'immagine del

confine che supera la dimensione lineare tradizionalmente diffusa:

i confini appaiono come «centri di gravità che

attirano verso di sé forze, saperi, beni e persone»,

non linea e non margine, ma spazio. Partendo dal significato

che aveva per i romani, Claudia Moatti dimostra come la frontiera

sia una categoria del pensiero la cui interpretazione varia

secondo i tempi e i luoghi e ci invita, oggi, a «decentrare

il nostro sguardo» pensando a tale frontiera come a uno

spazio e lavorando sulla sua indeterminatezza. Quest'idea di

confine come centro alternativo e luogo di interazione viene

confermata dal filosofo francese Étienne Balibar, che

intervistato da Lorenzo Navone e Federico Rahola riflette sul

sistema di accoglienza istituzionale e sulle pratiche informali

di solidarietà. Balibar afferma che è proprio

alla frontiera che «si trovano delle forze tra loro eterogenee

il cui incontro e il cui conflitto è il fermento di una

nuova invenzione del politico per gli anni a venire»,

e che il soggetto politico da cui dipende il destino dell'Europa

è costituito dall'incontro di individui che provengono

«da una parte e dall'altra di una frontiera»: i

migranti e i militanti.

Tra le pratiche adoperate dall'Europa per mantenere il controllo

sui propri confini vengono analizzati l'utilizzo delle infrastrutture

aeree, nello specifico il recente impiego dei voli charter,

come strumento di deportazione per espellere dal territorio

i corpi indesiderati, e il fenomeno dell'esternalizzazione dei

confini osservato attraverso il ruolo delle ONG nei paesi cosiddetti

“di transito”, fenomeno multiforme e dinamico per

cui si suggerisce di usare il paradigma della delocalizzazione

del confine, più adatto a coglierne le sfumature.

Se nella prima parte del volume i contributi si concentrano

maggiormente sui confini intesi nel loro significato politico

e nella loro dimensione spaziale, nella seconda parte, attraverso

i resoconti etnografici, ci si sofferma sui luoghi caldi della

frontiera europea per dare spazio e voce ai migranti e alle

loro esperienze. Qui il confine emerge come una «condizione

esistenziale permanente», come un elemento che segna il

corpo e la vita di coloro che si accingono ad attraversarlo

per rimanervi impresso anche dopo il suo superamento. Scorrendo

le diverse vicende umane emerge come il confine sia in grado

di stravolgere la temporalità delle persone migranti

e delle strutture in cui esse sono contenute: viene descritto

il ciclo temporale dell'hotspot con il suo alternarsi

di momenti di attesa e di urgenza, ma soprattutto è sottolineata

la dimensione di sospensione tipica dei migranti in transito

che condiziona anche il loro modo di abitare gli spazi e di

relazionarsi con gli altri, come emerge dalla ricerca etnografica

sulla quotidianità dei migranti sudanesi nella Giungla

di Calais.

Le esperienze del senegalese Omar e del maliano Abdoulaye Diarra,

che in tempi diversi hanno cercato di attraversare la frontiera

ispano-marocchina a Melilla, provano quanto la dimensione dell'attesa,

che può dilatarsi in maniera imprevedibile, possa a lungo

andare essere distruttiva per i corpi, e quanto tale dimensione

non si arresti una volta superato il confine, che il più

delle volte è tra l'altro solo uno dei tanti.

Il confine in quanto «condizione esistenziale» in

grado di stravolgere la temporalità si manifesta non

solo come permanente ma anche come ereditabile, ciò emerge

in relazione al caso del confinamento e della segregazione scolastica

dei migranti italo-magrebini in Francia, a Strasburgo. Anche

se nati in Italia, e quindi liberi di superare la frontiera

interna, questi giovani portano i segni del confine “scomodo”

attraversato dai loro genitori prima che nascessero, quando

dal Nord Africa si diressero in Italia; a causa di questa colpa

ereditata, si vedono spesso negare, nonostante il loro plurilinguismo,

la possibilità di partecipare alle elitarie sezioni internazionali

e si ritrovano invece parcheggiati in classi-dispositivo subalterne,

luoghi «simbolo di una provvisorietà infinita,

in cui diverse temporalità si dilatano».

I contributi sulla rotta balcanica, sul confine italo-francese

e sui contro-rivelamenti ai confini marittimi dell'Europa ci

mostrano la brutalità di un potere che è disposto

a tanto – forse a tutto – pur di esercitare il controllo

sull'attraversamento dei propri confini. È disposto a

respingere con efferata violenza chi osa sfidare le sue frontiere,

a vietare e perseguire la solidarietà e a temporeggiare

anche di fronte a esseri umani che chiedono aiuto nel mar Mediterraneo,

talvolta con esiti drammatici.

Ma questi stessi contributi ci mostrano anche la tenacia e la

creatività dei migranti, in grado di adattarsi rapidamente

alle ridefinizioni dei confini e di non arrendersi di fronte

ai muri vecchi e nuovi, ci mostrano la capacità degli

attivisti e di parte della società civile di pensare

a nuove pratiche e di costruire reti di supporto, ci mostra

infine il successo dell'uso da parte di attivisti e migranti

di tecnologie e strumenti innovativi «per ribaltare la

sorveglianza» e costringere gli stati a intervenire anche

laddove preferirebbero fingere di non avere visto o sentito.

Confini, mobilità e migrazioni ci accompagna nello

spazio di frontiera, tra i confini interni e quelli esterni

d'Europa, nelle strutture di contenimento e di deportazione,

fra i migranti, gli attivisti e i solidali, ci mostra pratiche

di resistenza individuale e collettiva, mobilitazioni comuni

che rivendicano «il diritto di movimento, ma anche di

critica e di trasformazione del governo delle mobilità

umane». Questa “cartografia aggiornata” ci

invita a ripensare il nostro concetto di confine e ci suggerisce

che un'opposizione e una resistenza all'attuale regime delle

frontiere sono non solo possibili, ma anche necessarie.

Diana Galletta

Mister No/

La fine di una storia (con dubbi e senza eroi)

«Questo è il quartiere in cui sono cresciuto,

Harvey, dove ho imparato per la prima volta come funziona il

mondo! È da molto tempo che desideravo tornarci, ma..»

«...Ma adesso che ci sei vorresti non averlo mai fatto,

vero?»

Anni di film sul Vietnam, la guerra ingiusta e sporca per antonomasia,

hanno cristallizzato la narrazione del ritorno a casa dei soldati.

Gli incubi, gli amici caduti, la gioventù sprecata in

battaglia, il compagno paralitico: la vita civile è forse

un inferno peggiore della foresta dell'Indocina. Ultima spiaggia,

il dialogo con lo psicologo dell'associazione dei veterani,

spesso un altro reduce. Un copione già visto che però

potrebbe essere utile per parlare con un veterano di un'altra

guerra, a patto di pescarlo fra i bar e le sale da gioco di

Manaus, Brasile.

«Tu sai soltanto che hai l'ordine di uccidere e allora

fai una bella picchiata e TATATA-TATA tutti morti! Semplice,

no? Poi si torna alla base... Ci si sbronza per non pensare

a quanto è successo, ci si applica magari un grado in

più sulla manica e si continua così, aspettando

la fine, anche se dentro ti senti il terribile sospetto che

la fine non arriverà mai».

Quel

mondo te lo ritrovi cucito addosso, anche con la pace. Altrimenti,

perché continuare ad indossare, nella soffocante umidità

della Foresta amazzonica, il giubbotto di pelle da pilota e

presentarsi con quel vecchio nome di battaglia? Tributo alla

memoria di un paio d'amici a cui si deve tutto - in primis il

mestiere - e il privilegio di scegliere la propria identità,

abbandonando quella di Jerry Drake da New York per essere semplicemente

Mister No (Sergio Bonelli Editore). Un eterno burlone

e scavezzacollo che però si sente veramente a suo agio

solo in compagnia di vecchi commilitoni o, al massimo, con dei

vecchi nemici che hanno sulle spalle le medesime delusioni,

come l'ex soldato dell'Afrika Korps Kruger, il vecchio Esse-Esse. Quel

mondo te lo ritrovi cucito addosso, anche con la pace. Altrimenti,

perché continuare ad indossare, nella soffocante umidità

della Foresta amazzonica, il giubbotto di pelle da pilota e

presentarsi con quel vecchio nome di battaglia? Tributo alla

memoria di un paio d'amici a cui si deve tutto - in primis il

mestiere - e il privilegio di scegliere la propria identità,

abbandonando quella di Jerry Drake da New York per essere semplicemente

Mister No (Sergio Bonelli Editore). Un eterno burlone

e scavezzacollo che però si sente veramente a suo agio

solo in compagnia di vecchi commilitoni o, al massimo, con dei

vecchi nemici che hanno sulle spalle le medesime delusioni,

come l'ex soldato dell'Afrika Korps Kruger, il vecchio Esse-Esse.

Un reduce in tutto e per tutto.

«Non sei stufa di sentirmi raccontare le mie imprese di

guerra?»

«Niente affatto. Tu sei molto più chiuso di quanto

sembri, Mister No. Questi racconti, in fondo, sono le uniche

occasioni in cui mi parli di te!»

Non è con il nostro immaginario terapeuta che sta parlando.

Anche una donna amata e rispettata come l'archeologa Patricia

Rowland, per andare oltre le solite chiacchiere da bar, deve

scavare in una memoria scandita dalle date della Seconda guerra

mondiale. 1941 in Cina con la squadriglia aerea delle Tigri

volanti, l'anno successivo Birmania e Guadalcanal, 1944 Italia

e l'inferno delle Ardenne. Poi il conto si perde, nel disastro

del ritorno a casa.

Anni duri quelli in patria. Tutto è cambiato. L'America

degli anni Trenta, quella in cui Jerry era cresciuto, creava

criminali, tanto a New York quanto a Des Moines, ma lasciava

intuire il nuovo corso. Il sogno americano del secondo dopoguerra

produce invece solo marginali disperati. Nel 4 luglio del 1947,

a Oakland in California si riuniscono 4000 motociclisti, quasi

tutti reduci: la gente perbene brontola e si organizza per cacciarli

via. Licenziato dall'ennesimo lavoretto, Mister No viene accolto

dagli Hell's Angels, con i quali scopre l'amara verità:

eroe o no, per i vagabondi della frontiera, gli hobos, non c'è

posto. Se neanche al West c'è più libertà,

un nuovo altrove lo raggiungi con un biglietto per l'Amazzonia.

A Manaus non importa chi tu sia e al bar di Paulo Adolfo un

bicchiere e due parole non si negano a nessuno.

«Jerry, hai trovato ciò che cercavi. Ora è

finita la tua fuga?»

Dietro la fuga, c'è un ricordo che brucia. Jerry aveva

già comprato un biglietto di sola andata nel 1938, l'anno

in cui il professor Jerome Drake, reduce deluso della Guerra

in Spagna, era entrato in carcere per l'omicidio del suo miglior

amico, il giornalista Logan. Di fronte al silenzio del padre

il figlio era partito e non è più rientrato.

«Perché ora non torni a casa, Jerry?»

New York è una città dannata. Nel 1949 stava per

lasciarci la pelle in quelle vecchie strade e ci ha rimesso

piede solo quando il suo rifugio in Brasile stava andando in

frantumi per colpa della Legione dei Non-vivi. Alla fine ha

ottenuto la sua vendetta chiudendo i conti con Ishikawa ma i

mesi successivi sono scivolati via in tante bottiglie, senza

il gusto della sbronza allegra di Manaus. È massacrante

rendersi conto che per difendere la propria pace sia necessario

scendere di nuovo in guerra, come è logorante contare

i giorni per rompere quel silenzio che dura da vent'anni. Un'attesa

che gli eventi prolungheranno ulteriormente.

Prima del definitivo chiarimento, si scontreranno ancora una

volta il padre severo con il figlio ribelle, riprendendo al

punto in cui si era bloccato il loro rapporto. Del resto, il

lutto della separazione non fa altro che acuire degli atteggiamenti

che abbiamo sviluppato nell'infanzia: per Drake Junior fuga

e guerra non sono state che risposte al dolore. È per

questo che Mister No ha sempre precisato di non essere un eroe:

se lo è stato, non è stato per vocazione. E infatti

quando vedrà la sua Manaus sgretolarsi per il ritorno

del Capitale malgrado la coraggiosa resistenza degli ambientalisti,

sentirà che rispetto ad una nuova guerra forse è

meglio voltare pagina. La Bolivia, l'ennesima fuga, certo: però

che ci resti come ultimo diritto quello di scegliere le battaglie

da combattere.

«Se fossi un bambino avrei risolto il problema: mi metterei

a piangere e buona notte. Ma siccome non sono un bambino, mi

è negato anche questo conforto. Bah! E chi l'ha detto

che non sono un bambino?»

Mister No è stato il primo personaggio “reale”

della casa Bonelli: un reduce schiacciato dalle trasformazioni

storiche delle Americhe metafora dell'uomo che, con dignità,

sbaglia e soffre. Una sensibilità figlia del suo creatore

Guido Nolitta, nom de plume di Sergio Bonelli, in evidente

contrapposizione con il carattere del padre Gianluigi e della

sua più celebre creatura Tex Willer. «Mio padre

non aveva dubbi: lui era un ammiratore del coraggio, dell'eroe,

quindi le sue storie erano decisamente avventurose. Io all'eroe

ci credo un po' meno [...]. Mio padre si identifica molto in

Tex perché è un uomo che non ha mai dubbi, che

pensa di essere capace di amministrare il mondo intero da solo.

Io invece sono un uomo pieno di dubbi». L'attenzione alla

voce del figlio che tutti abbiamo dentro ha aggregato attorno

alla testata un folto seguito per anni.

«Mister No è un personaggio che ha vissuto serenamente.

Non dobbiamo essere viziati da Tex che ha quarant'anni e ancora

va. Bisogna accettare serenamente che un personaggio che ha

vissuto un certo periodo buono e ha avuto il suo successo, passato

quello, se si perde il feeling con quella generazione, non funzioni

più». Se Bonelli e Mister No hanno capito di dover

chiudere un capitolo, serve proprio riaprirlo? Probabilmente

no.

Jacopo Frey

Resistenza antifascista/

Il ruolo delle donne (e quello degli anarchici?)

La Storia della Resistenza di Marcello Flores e Mimmo

Franzinelli (Laterza, Bari 2019, pp. 671, € 35,00) rappresenta

un'originale sintesi dei risultati finora raggiunti dalla ricerca

storica intorno al periodo – cruciale e controverso –

compreso tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945.

La caratteristica principale di quest'opera è quella

di adottare una concezione aperta e plurale di Resistenza, nella

quale trovano posto, accanto alla lotta armata delle formazioni

partigiane operanti nelle zone di montagna e dei gruppi guerriglieri

operanti nelle città – di cui gli autori ricostruiscono

con precisione consistenza, organizzazione, azioni, dinamiche

di collaborazione e conflitto tra bande di diverso orientamento

politico – le molteplici “resistenze civili”

che contribuirono alla sconfitta del nazifascismo.

Quella

delle operaie e degli operai che con scioperi e atti di sabotaggio

cercarono di inceppare e indebolire la macchina bellica del

Terzo Reich e dei suoi alleati repubblichini; quella degli internati

militari che preferirono la detenzione in condizioni disumane

alla collaborazione con nazisti e fascisti; quella delle donne

e degli uomini (contadini, commercianti, impiegati pubblici)

impegnati a ostacolare con coraggio e creatività l'esercito

occupante e le milizie e istituzioni fasciste. Quella

delle operaie e degli operai che con scioperi e atti di sabotaggio

cercarono di inceppare e indebolire la macchina bellica del

Terzo Reich e dei suoi alleati repubblichini; quella degli internati

militari che preferirono la detenzione in condizioni disumane

alla collaborazione con nazisti e fascisti; quella delle donne

e degli uomini (contadini, commercianti, impiegati pubblici)

impegnati a ostacolare con coraggio e creatività l'esercito

occupante e le milizie e istituzioni fasciste.

Ne emerge l'immagine della Resistenza come di un'esperienza

collettiva in cui una minoranza di antifascisti di lungo corso

– caparbiamente sopravvissuti tra carcere, confino ed

esilio – riuscì a coinvolgere nella lotta al nazifascismo

strati sempre più ampi della popolazione. E in particolare

riuscì a dare una prospettiva e un'organizzazione ai

giovani che, indottrinati nel ventennio mussoliniano e mandati

al macello nella Seconda Guerra Mondiale, dopo l'8 settembre

passarono risolutamente all'opposizione antifascista.

Di grande interesse il capitolo dedicato alle “donne resistenti”.

Sulla base degli studi di numerose storiche femministe –

tra le quali va senz'altro ricordata Anna Bravo, da poco scomparsa

– gli autori denunciano come nel dopoguerra “l'universo

maschile (e maschilista) della resistenza armata abbia ridimensionato,

stravolto ed escluso, fino quasi a tacerla, la presenza femminile”,

e dimostrano il ruolo rilevante occupato dalle donne nella lotta

al nazifascismo. Sia nelle formazioni combattenti in cui –

contrariamente alla vulgata corrente – ricoprirono

spesso posizioni di grande responsabilità. Sia nelle

diverse forme di “resistenza civile”, come, ad esempio,

negli scioperi che tra il marzo 1943 e la primavera del 1945

minarono alla base il consenso di cui fino ad allora il regime

sembrava godere anche tra le classi popolari; nella mobilitazione

a sostegno dei giovani renitenti alla leva, degli ebrei, degli

internati e confinati politici, degli ex prigionieri alleati;

nelle manifestazioni di piazza contro la guerra e il carovita.

Dalle testimonianze di queste donne emerge con forza la rivendicazione

del fatto che la partecipazione alla lotta contro il nazifascismo

avesse rappresentato per loro anche un atto di rivolta contro

il ruolo di “angelo del focolare” in cui la Chiesa

e il fascismo le avevano confinate. E l'amarezza per il fatto

che i loro stessi compagni, a guerra finita, avessero tentato

– più o meno consciamente – di costringerle

ancora una volta in ruoli subalterni.

E gli anarchici?

Flores e Franzinelli citano – è vero – alcune

luminose figure di libertari. Camillo Berneri, di cui ricordano

la presenza determinante tra le fila degli antifascisti accorsi

in Spagna a combattere il franchismo nel 1936; Gino Manetti,

antifascista irriducibile, prelevato dal carcere delle Murate

a Firenze e fucilato dai fascisti il 2 dicembre 1943; Italo

Cristofoli “Aso”, comandante del battaglione Garibaldi

“Carnia”, morto durante l'assalto a una caserma

della milizia fascista a Sappada (Belluno) il 27 luglio 1944;

Renato Perini, comandante della colonna Giustizia e Libertà

fucilato dai tedeschi a Adelano di Zeri (Massa Carrara) il 21

gennaio 1945 insieme ai due figli, Giocondo e Emilio. Manca

però una ricostruzione, sia pure sintetica, del ruolo

complessivamente svolto dagli anarchici nella resistenza al

fascismo. Eppure – come è ormai ampiamente documentato

– questa presenza, soprattutto nelle zone di tradizionale

radicamento del movimento libertario, è stata tutt'altro

che marginale.

Ivan Bettini

Musica/

La banda, un laboratorio di uguali

Chiunque

abbia vissuto a Milano tra la metà degli anni '80 e oggi

non può non aver incontrato, almeno una volta, la “Banda

degli Ottoni a Scoppio”, un collettivo di pittoreschi

musicisti di ogni età che imbracciano gli strumenti in

piazza come gesto di azione politica. Probabilmente li avrete

visti a un corteo, un presidio, una commemorazione, magari un

funerale, come quello di Dario Fo in piazza Duomo. Fo, infatti,

era amico degli Ottoni, che furono ritratti in uno degli acquerelli

da lui presentati alla cerimonia di consegna del Nobel, oltre

a Franca Rame, Jannacci, Ivan Della Mea, Primo Moroni e il gastronomo

Luigi Veronelli. Potreste aver visto la banda in tv, insieme

a Giorgio Bracardi, oppure nel film Aprile di Nanni Moretti. Chiunque

abbia vissuto a Milano tra la metà degli anni '80 e oggi

non può non aver incontrato, almeno una volta, la “Banda

degli Ottoni a Scoppio”, un collettivo di pittoreschi

musicisti di ogni età che imbracciano gli strumenti in

piazza come gesto di azione politica. Probabilmente li avrete

visti a un corteo, un presidio, una commemorazione, magari un

funerale, come quello di Dario Fo in piazza Duomo. Fo, infatti,

era amico degli Ottoni, che furono ritratti in uno degli acquerelli

da lui presentati alla cerimonia di consegna del Nobel, oltre

a Franca Rame, Jannacci, Ivan Della Mea, Primo Moroni e il gastronomo

Luigi Veronelli. Potreste aver visto la banda in tv, insieme

a Giorgio Bracardi, oppure nel film Aprile di Nanni Moretti.

Oggi finalmente la storia di questo strano “esperimento

sociale”, la banda che dà voce a chi non ce l'ha,

viene narrata in un libro scritto da un membro del gruppo (Guido

Tassinari, Ma in fondo, delle note, chissenefrega. Vita,

romanzo e miracoli della Banda degli Ottoni a Scoppio, Meltemi,

Sesto San Giovanni – Mi 2020, pp. 230, € 18,00),

assemblando in coro le voci dei protagonisti, così da

ricostruire un puzzle che è memoria collettiva e che,

grazie al tono ironico quando non tragicomico, riesce a snocciolare,

tra un sorriso e l'altro, anche profonde riflessioni sul contemporaneo.

“Quando ancora non c'erano i carri dei centri sociali,

portare il motocarro con la banda in giro per la manifestazione

fu un'idea fantastica”. E fu così che diventò

prassi tra mille occasioni, legali e illegali, organizzate e

improvvisate: una performance contro la guerra del Golfo, un

alzabandiera contro la guerra in Serbia, raduni di bandisti

(le cosiddette “sbandate”), lotte per la casa, cortei

alla frontiera in sostegno dei migranti, presidi anti-sgombero,

concerti fuori e dentro le carceri, per il Telefono Viola, gli

operai, il G8 di Genova, i cortei NoTav, e poi ancora viaggi

in Europa, spedizioni umanitarie a Cuba, in Palestina, a Sarajevo,

fino alla creazione di “Unza!”, un'associazione

per musicisti di strada stranieri prevalentemente di etnia rom.

La lista degli spazi occupati che hanno ospitato le prove degli

Ottoni prima del ventennale sodalizio con la Cascina Torchiera

include l'occupazione pre-Cox18 del cosiddetto “acquario”

di porta Genova, Sqott di Viale Bligny, casa Gorizia, circolo

Torricelli, Leoncavallo... Tutti sono stati contagiati dalla

loro singolarità: “La Banda, un laboratorio di

uguali. Esperimento collettivo, pluralismo, trasversalità,

rendere divertente la noia politica.” E in molti hanno

capito che la loro unicità risiede nella modalità,

fuori dalle comuni concezioni di tempo e spazio, con cui l'impegno

è profuso collettivamente: “Fu fondamentale, nel

senso più stretto, l'esperienza di quel collettivo musicale

e politico: le discussioni che mi aprivano la testa, il modo

di suonare, libero e collettivo. [...] Suonare in banda non

era suonare fine a se stesso, ma aderire a un modo di partecipare

alla vita sociale. [...] Sono le stesse cose che faresti da

solo ma che da solo non puoi fare: suoni e intorno ci sono gli

altri, suonano con te, e il risultato diventa energia. Vai alla

manifestazione e magari c'è un momento in cui la tensione

si alza e la Banda passa avanti per evitare che tutto scoppi

e tu ti trovi lì di fronte ai poliziotti, rabbia, paura,

ma sempre gli altri intorno. [...] Quante volte, suonando stretti

tra la polizia in guerra e giovani incazzati che cercavano lo

scontro abbiamo fatto calare la tensione con interventi da clown”.

|

| La

Banda degli Ottoni a Scoppio durante la “Sbandata”

(festa popolare della musica), 2003

foto di Danilo kiver Borrelli |

|

| La

Banda degli Ottoni a Scoppio, manifestazione contro Expo 2015

foto di Danilo kiver Borrelli |

|

| La

Banda degli Ottoni a Scoppio, la “Sbandata” del 2003

foto di Danilo kiver Borrelli |

Una di queste volte, purtroppo, non ce l'hanno fatta e, nonostante

il video che sembra scagionarli, due membri della Banda sono

attualmente sotto processo per fatti accaduti il giorno della

prima della Scala il 7 dicembre 2014, nel pieno della protesta

contro Expo 2015. Chiunque sia interessato ad aggiornamenti

sulla situazione può visitare www.ottoniascoppio.org,

ma sicuramente l'acquisto di questo splendido libro è

il modo più immediato per sostenerli a distanza, oltre

che per rievocare delle storie che scopriremo essere un po'

nostre, e per regalarci dei momenti di semplice poesia: “Scoprii

lo spessore del collettivo politico del caos. Abbracciai la

causa dei militanti del rintronamento. Partecipai al tribale

lancio di vibrazioni scagliate nel petto della cittadinanza

inerme. Feci mia l'ideologia rivoluzionaria dell'assolo alcolico.

Camminai incordonato nelle fila della ribellione acustica. Risposi

con colpi e colpi ad altro genere di colpi e colpi; che la pelle

arrivasse a gridare. [...] La musica fatta insieme cambia la

vita! Fraternità! Iconoclastia!”

Tobia D'Onofrio

Contro l'auto/

Recuperiamo il (nostro) tempo

Forse è bene cominciare dall'ingombro: al momento per

il mondo circolano (o meglio, stanno soprattutto ferme al parcheggio)

circa un miliardo e 300 milioni di automobili. Moltiplicando

questo numero per l'area di un'auto di media grandezza, si ottiene

una cifra spaventosa – più o meno il doppio dello

spazio occupato dagli esseri umani. È solo uno dei dati

che riporta Andrea Coccia nel suo breve e incisivo pamphlet

Contro l'automobile (Eris, Torino 2020, pp. 64, €

6,00), il cui scopo iniziale è demistificare la retorica

pubblicitaria sulle autovetture, con i suoi valori di “velocità,

avventura, privilegio, libertà” – e con quelle

immagini tutte uguali di auto che sfrecciano solitarie su strade

ampie e sicure. “Insomma”, scrive l'autore, “ci

hanno convinti che la nostra libertà e la nostra possibilità

di essere felici siano legate a qualcosa che, in realtà,

è più simile a una prigione che a un vettore di

libertà”.

Naturalmente

non si tratta solo di persuasione occulta: sarebbe una spiegazione

troppo schematica e comunque non più applicabile alla

situazione odierna, dove il dominio dell'auto si basa su decisioni

politiche e urbanistiche di amplissimo raggio: il modo in cui

abitiamo, mangiamo, condividiamo esperienze è ormai influenzato

per intero da tale mezzo di trasporto. Che con la sua diffusione

planetaria “passa dall'essere una rivoluzione, una comodità

e quasi un lusso, all'essere una prigione, una condanna, una

schiavitù. Se tutti si muovono, nessuno si muove.” Naturalmente

non si tratta solo di persuasione occulta: sarebbe una spiegazione

troppo schematica e comunque non più applicabile alla

situazione odierna, dove il dominio dell'auto si basa su decisioni

politiche e urbanistiche di amplissimo raggio: il modo in cui

abitiamo, mangiamo, condividiamo esperienze è ormai influenzato

per intero da tale mezzo di trasporto. Che con la sua diffusione

planetaria “passa dall'essere una rivoluzione, una comodità

e quasi un lusso, all'essere una prigione, una condanna, una

schiavitù. Se tutti si muovono, nessuno si muove.”

In effetti la realtà quotidiana è quella che ogni

pendolare conosce: una rabbiosa colonna di autovetture che procedono

lente (”la velocità media di una automobile in

Italia in questo momento è 29 km/h, e non certo in città”),

inquinando terribilmente, isolandoci e causando tremila morti

al giorno. Il tutto con costi enormi in proporzione all'uso,

sia per quanto riguarda l'acquisto che la manutenzione.

Come siamo finiti così? Coccia ricostruisce in poche

pagine la “cospirazione della General Motors”, un

grande piano d'assalto alla mobilità pubblica affinché

sia sostituita dal traffico su gomma. A restare colpita innanzitutto

è la rete ferroviaria, il che contiene “un dettaglio

politico che ha uno sfondo inquietante e quasi militare. Marginalizzare

e in molti casi smantellare il tessuto ferroviario significa

anche smantellare un tessuto sociale e politico tra i più

forti del Novecento. Colpire i ferrovieri, in particolare, che

erano per lo più socialisti e anarchici, significa colpire

al cuore un movimento, quello del sindacalismo anarchico che

portava avanti istanze comunitariste, federaliste e autonomiste,

esattamente opposte a quelle individualiste, nazionaliste e

centraliste degli Stati Nazione, ovvero i principali finanziatori

dell'industria automobilistica”. È appena il caso

di ricordare che una delle figure più luminose e tragiche

del movimento anarchico italiano fu proprio un ferroviere: Pino

Pinelli.

In sintesi, annota Coccia, “l'automobile è il cuore

pulsante del capitalismo”: dopo aver duramente colpito

il trasporto collettivo e iniziato la sua escalation, contribuisce

a polverizzare il tessuto sociale delle piccole e grandi città;

e nell'odio istintivo di ogni guidatore per tutti gli altri

– che lo ostacolano e lo rallentano – si riflette

lo stile di pensiero individualista, per cui il cittadino è

un concorrente o un nemico. Come accennato, inoltre, l'avvento

dell'auto di massa ha pesantissime ricadute sull'abitare: “L'idea

delle banlieue e delle cinture residenziali suburbane infatti

non sarebbe mai stata possibile senza l'esistenza e l'accesso

di massa all'automobile. I nuclei residenziali satelliti alle

grandi città [...] senza l'auto non avrebbero il minimo

senso.”

Nascono quei luoghi anonimi, a metà fra grande parcheggio

e dormitorio, dove è estremamente difficile creare connessioni

politiche – innanzitutto perché i luoghi di connessione

umana su base quotidiana sono scomparsi. È qui che la

battaglia all'automobile (che tende a divorare qualsiasi possibilità

alternativa di movimento) diventa molto complessa.

Sono cresciuto e ho vissuto per molti anni in un posto del genere,

a una ventina di chilometri da Milano, dove per svolgere gran

parte delle attività l'auto era già indispensabile

nei primi anni Novanta. Eppure l'ho visto anche peggiorare:

l'aumento delle strade e dei parcheggi, i piccoli negozi soffocati,

l'automatismo del recarsi ai centri commerciali, l'assurdità

di prendere l'auto anche solo per fare cinquecento metri. Così

il corto-circuito si alimenta senza fine.

Coccia peraltro è molto consapevole: “Un mondo

in cui le auto sono poche è semplicemente impossibile”,

scrive. “Fuori dalle grandi città la situazione

è disperata. Il mondo è pieno di angoli pensati

esclusivamente per le automobili”. Battere continuamente

il tasto sull'iniziativa individuale rischia di deprimere più

che alimentare le possibilità rivoluzionarie, perché

pretendere molto da sé – benché importante

– non basta per opporsi allo stato di cose globale. Come

ha scritto Colin Ward nel suo magnifico Dopo l'automobile

(elèuthera), nume ispiratore del libro di Coccia, “Il

possesso di un'auto comporta troppi vantaggi per troppe persone

perché si possa pensare di lanciare una campagna puramente

politica per il suo abbandono. Non si può «disinventare»

la macchina.”

E allora? Allora la ricetta è sempre la stessa: lavorare

per un movimento sociale il più ampio possibile capace

di confrontarsi col vero cuore del problema. A questo punto

il saggio di Coccia si fa molto acuto, procedendo verso il suo

scopo finale e militante: invece di combattere direttamente

le automobili, combattiamole indirettamente recuperando il nostro

tempo. Il tempo è la chiave: “lottiamo [...] per

far diventare l'atto di spostarsi qualcosa che sia legato soltanto

alla nostra scelta e non all'obbligo di presentarsi in un luogo

di lavoro come se fosse una caserma dove firmare per la propria

libertà vigilata. Pretendiamo il telelavoro ovunque sia

possibile, ma non per starcene ognuno nella propria stanza davanti

al proprio computer esasperando ancora di più quella

solitudine esistenziale di cui l'auto è il simbolo semovente

e su cui basa il suo dominio.”

Solo una chiosa: tale invito è quanto mai benvenuto,

ma anche più facilmente realizzabile, per i vari professionisti

del terziario; per chi lavora nel vasto campo della produzione

o della manifattura – dai campi alle fabbriche –

le cose sono assai più difficili. Ma sul loro bisogno

di una mobilità sostenibile e comunitaria si gioca la

parte più radicale della lotta.

Giorgio Fontana

Pippa Bacca/

Sogni di candore e di bellezza

Se si pensa al macellaio di guerra e al violatore dei diritti

umani che negli ultimi dieci anni è diventato il rais

turco Recep Tayyip Erdoğan, fa un certo effetto vederlo

nel nuovo docu-film di Simone Manetti, Sono innamorato di

Pippa Bacca (2019), quando nelle vesti di primo ministro

manifestava pubblicamente il proprio cordoglio e la condanna

per la violenza con cui era stata ammazzata Giuseppina Pasqualino

di Marineo, in arte Pippa Bacca. E sempre dal nuovo lavoro di

Manetti, sono un brivido lungo la schiena quelle sequenze iniziali

che mostrano le immagini di un matrimonio girate proprio con

la videocamera dell'artista milanese portata via dal suo assassino

(sta scontando una pena di trent'anni).

Doveva arrivare in questi giorni nelle sale il lavoro del quarantunenne

regista livornese, ma la serrata a cui è stata sottoposta

tutta la cultura italiana per il virus Covid-19 ne ha procrastinato

l'uscita a data da destinarsi.

Il film di Manetti giunge dopo che a Pippa Bacca, stuprata e

uccisa nel marzo di dodici anni fa, sono stati dedicati i brani

E se poi di Malika Ayane e Velo di sposa dei Radiodervish,

due opere letterarie e un giardino recentemente inaugurato a

Milano.

Sullo schermo viene ricostruita la vita dell'artista e il suo

ultimo viaggio-performance fatto in abito da sposa per simboleggiare

il matrimonio tra le genti. Ma il docu-film vuole essere pure

un attestato di gratitudine verso un'artista sì bizzarra

ma speciale, una visionaria che sognava un mondo-altro, eretto

anche col contributo dell'arte e inondato di candore e bellezza.

Nata a Milano nel 1974, nipote di Piero Manzoni (la madre è

la sorella del noto creatore delle boîtes di cacca

d'artista), l'8 marzo del 2008 Pippa Bacca, insieme a un'altra

performer, Silvia Moro, partì dal capoluogo lombardo

per dar vita al tour “Spose in viaggio”. Vestite

da abito nuziale su delle scomodissime scarpe coi tacchi, Pippa

e Silvia si proposero di percorrere in autostop circa seimila

chilometri fino a Gerusalemme (“la città a cui

salgono le tribù del Signore”) passando per le

terre martoriate dalla guerra dell'ex-Jugoslavia, Bulgaria,

Siria, Libano, Egitto, Giordania e Cisgiordania. Una performance-viaggio

che voleva essere il lancio di un messaggio di pace o, come

dichiarò alla partenza la stessa Pippa Bacca: “È

un modo per affidarsi al prossimo, dimostrare che dando fiducia

si riceve solo bene”.

Purtroppo accadde che, quando le due amiche si separarono prevedendo

di ritrovarsi di nuovo insieme a Beirut, Pippa prese il passaggio

sbagliato e il 31 marzo il suo corpo venne trovato senza vita

in un bosco di Gebze, cittadina a una cinquantina di chilometri

da Istanbul. Sulle testimonianze di Silvia Moro e di amici,

sul ricordo della madre, delle quattro sorelle e sulle immagini

girate con la videocamera dalla stessa artista, Simone Manetti

riesce a riportare sullo schermo il coraggio, la purezza, la

vita tutta che si è lasciata passare addosso la giovane

donna.

Dal film – che chiede allo spettatore un occhio complice

– è giovevole ritrovare la Pippa Bacca coraggiosa,

perennemente in stato di grazia per indicare il viatico di un'arte

sviante le convenzioni, fare di ogni suo atto creativo una scelta

d'amore per qualcosa, per qualcuno.

Mimmo Mastrangelo

I media digitali e noi/

Una fame ossessiva di identità

La storia degli ultimi 40 anni ci ha lasciato in eredità

un deserto sociale privo di punti di riferimento che ha impoverito

e rimpicciolito il nostro mondo relazionale, condannandoci a

un radicale isolamento narcisistico. Questo mondo, attraversato

dal richiamo scomposto al godimento consumistico, è supportato

e alimentato da un capitalismo digitale senza scrupoli che,

sorvegliandoci, alimenta la nostra costitutiva instabilità

per assicurarsi un'adeguata produzione di dati. Dati che, opportunamente

analizzati, ci trasformano in target pubblicitari o elettorali

da vendere al miglior offerente.

È questa la tesi di fondo del saggio del giornalista

Pablo Calzeroni, Narcisismo digitale. Critica dell'intelligenza

collettiva nell'era del capitalismo della sorveglianza (Mimesis,

Sesto San Giovanni – Mi 2020, pp. 144, € 10,00).

È una tesi che riprende la critica, ormai nota da diversi

anni, della grande utopia libertaria dell'intelligenza collettiva

formulata negli anni Novanta del secolo scorso. La novità

è che quell'utopia viene qui decostruita – con

strumenti filosofici, sociologici e psicoanalitici – per

problematizzare la relazione tra il piano di immanenza del capitale

e l'enigma della macchinizzazione dell'umano.

L'idea che la digitalizzazione stesse per portarci verso un

pensiero collettivo distribuito tra noi e le macchine, come

riteneva Pierre Lévy insieme ad altri esponenti del partito

del determinismo tecnologico, è oggi un nonsense

di fronte a un medium digitale integrato infarcito di fake

news, spionaggio, odio, cyberbullismo. Invece di liberarci

dal messaggio allucinatorio dei mass media analogici, la digitalizzazione

della comunicazione ha mostrato la nostra radicale fragilità

e la nostra incapacità di elaborare, al contempo, una

progettualità esistenziale personale e un pensiero di

specie. Al posto di un'intelligenza collettiva ha preso corpo,

senza che ce ne accorgessimo, un'inquietante intelligenza tecnico-algoritmica,

nel senso di efficiente, che ora governa, sregolandolo sempre

di più, il nostro rapporto malato con la vita e con l'ambiente.

Ciò nonostante, come fa notare Calzeroni riprendendo

alcune tesi di Morozov, l'utopia tecno-razionalista “ritorna”

puntualmente, con lo stesso entusiasmo del passato, quando,

ad esempio, consideriamo la “liberazione digitale”

e il protagonismo del singolo attivista armato di smartphone

fattori strategicamente determinanti in un qualsiasi processo

rivoluzionario, in Egitto come in Iran. Oppure quando, a casa

nostra, ci affidiamo agli slogan del cyberpopulismo pentastellato

in nome di una fantomatica cyberdemocrazia diretta senza più

distinzione tra amministratori e amministrati. O ancora quando,

come capita in certe letture sovversive dell'economia politica,

poniamo aprioristicamente l'accento sul potere costituente del

lavoro vivo immateriale, già di per sé orientato

– se non ci fosse di mezzo lo zampino del capitale –

a una razionale (nel senso di organizzata e organizzabile) cooperazione

intersoggettiva.

Ciò nonostante, come fa notare Calzeroni riprendendo

alcune tesi di Morozov, l'utopia tecno-razionalista “ritorna”

puntualmente, con lo stesso entusiasmo del passato, quando,

ad esempio, consideriamo la “liberazione digitale”

e il protagonismo del singolo attivista armato di smartphone

fattori strategicamente determinanti in un qualsiasi processo

rivoluzionario, in Egitto come in Iran. Oppure quando, a casa

nostra, ci affidiamo agli slogan del cyberpopulismo pentastellato

in nome di una fantomatica cyberdemocrazia diretta senza più

distinzione tra amministratori e amministrati. O ancora quando,

come capita in certe letture sovversive dell'economia politica,

poniamo aprioristicamente l'accento sul potere costituente del

lavoro vivo immateriale, già di per sé orientato

– se non ci fosse di mezzo lo zampino del capitale –

a una razionale (nel senso di organizzata e organizzabile) cooperazione

intersoggettiva.

L'errore, in questi casi, è dovuto a due sviste diverse.

La prima è quella di considerare il “progresso”

tecnologico come il vero motore della storia, senza minimamente

tener conto della realtà dei conflitti sociali che lo

intersecano. La seconda, riferita in particolare alla scuola

di pensiero critico materialista in salsa post-operaista o accelerazionista,

è quella di non riuscire a interpretare correttamente

il sintomo che si rende evidente negli scambi comunicativi,

ovvero il malessere del soggetto, la sua destabilizzazione.

L'essere umano contemporaneo è stato singolarizzato e

scollegato dalla dimensione sociale che dovrebbe costituirlo

al punto da diventare ingovernabile, chiuso in se stesso, preda

di patologie narcisistiche che nascondono il suo bisogno di

equilibrio. In termini psicoanalitici, l'autore ritiene che

la realtà esterna sia diventata una terra arida e inospitale

che impedisce all'individuo di trovare accesso all'altro e di

elaborare, attraverso l'altro, un limite in grado di dare un

senso erotico alla propria corporeità.

Il soggetto è oggi annegato nel suo delirio narcisistico

e allo stesso tempo è costantemente bersagliato da un

potere biopolitico che ha messo a nudo la propria carica iper-repressiva

e autoritaria proprio per il fatto di non essere più

in grado di penetrarlo e riprodurlo. Ne consegue che l'intelligenza

algoritmica estrae valore dalle nostre vite in due modi contrapposti

e paradossalmente complementari: da una parte le organizza in

modo asfissiante quando siamo al lavoro, come ci ha mostrato

Ken Loach nel film Sorry we missed you, dall'altra amplifica,

sul lavoro e fuori dal lavoro, la nostra destabilizzazione interna,

capitalizzando la nostra ricerca incessante e mortifera di oggetti

e performance di godimento. Oppure amministrando la nostra fame

ossessiva di identità, tesoro di ricchezza e fortuna

per gli spin doctor della politica più reazionaria.

Dopo la pars destruens, l'autore suggerisce una possibile

soluzione riprendendo il concetto di immaginario di Castoriadis,

sospeso tra le potenze creative individuali e le forze sociali-storiche

collettive: per uscire dall'incubo della desoggettivazione non

resterebbe altro che tornare al centro propulsivo della nostra

vita, la corporeità, cercando di rovesciare la virtualità

dissipativa del nostro immaginario antisociale che tende a imbrigliarla

nei modi sregolati offerti dal capitale. Occorrerebbe allora

scendere in strada, creare occasioni di incontro e confronto,

tornare nelle piazze, partecipare ad assemblee. E lì

sperimentare nuovi modelli societari inclusivi che possano permetterci

di avere cura, nel nostro essere elementi di un più vasto

ecosistema, della nostra socializzazione e del nostro godimento.

“Le tecnologie di per sé non ci salveranno”,

conclude Calzeroni. L'unica possibilità che abbiamo è

quella di metterci in gioco, fisicamente, e nel gioco collettivo

trovare nuovi ordini aperti e vitali in grado di arginare le

forze entropiche dello sfruttamento.

Eugenia Lentini

Il mutuo appoggio/

Attualità di un'idea e di una prassi

La giornalista Rebecca Solnit, considerata in molti ambienti

come l'erede di Susan Sontag, in un suo importante lavoro di

storia dei disastri che hanno segnato la contemporanea vita

di milioni di americani (del nord e del sud), così si

esprime: «Mutuo appoggio si opponeva a un'intera

visione del mondo [...] Kropotkin mise in dubbio le basi di

questa visione del mondo [...] Kropotkin mostra in modo meraviglioso

come la collaborazione e non la competizione possa essere fondamentale

ai fini della sopravvivenza».

Nel libro Un paradiso all'inferno del 2009 questa acuta

scrittrice ci dice che la storia dei disastri dimostra che per

la maggior parte siamo animali sociali alla ricerca famelica

di legami solidali. Nel sostenere questo, Solnit ci conduce

dentro alcuni tragici accadimenti che hanno segnato drammaticamente

la vita e la morte di milioni di persone per evidenziare come

sia proprio questa forza straordinaria di mutuo aiuto, di solidarietà,

di condivisione, di auto-organizzazione, in grado di sostenere

concretamente la vita delle persone, molto di più e molto

più efficacemente di ogni organizzazione formale e burocratizzata.

E grande importanza la nostra scrittrice assegna proprio a questa

idea di mutuo appoggio che Pëtr Kropotkin ha così

ben sintetizzato nel suo importante e basilare libro, di cui

esce proprio in questo periodo la prima traduzione italiana

(a cura di Giacomo Borella) direttamente dalla lingua inglese

(in cui era stato scritto): Pëtr Kropotkin, Il mutuo

appoggio. Un fattore dell'evoluzione (Elèuthera,

Milano 2020, pp. 392, € 20,00).

Perché

è fondamentale, oggi più che mai, leggere e riflettere

su questo scritto del grande rivoluzionario anarchico russo?

Perché, a mio modo di vedere, in esso sono contenuti

importanti considerazioni, significative intuizioni, e soprattutto

tante tracce di possibili sviluppi organizzativi concreti e

di prospettiva etica, quanto mai urgenti in questa tragica epoca. Perché

è fondamentale, oggi più che mai, leggere e riflettere

su questo scritto del grande rivoluzionario anarchico russo?

Perché, a mio modo di vedere, in esso sono contenuti

importanti considerazioni, significative intuizioni, e soprattutto

tante tracce di possibili sviluppi organizzativi concreti e

di prospettiva etica, quanto mai urgenti in questa tragica epoca.

Kropotkin pubblica una serie di articoli (tra il 1890 e il 1896)

nella rivista inglese “Nineteeth Century”, per confutare

le tesi sostenute dal biologo Thomas Huxley che trasponeva la

teoria della lotta per l'esistenza di Darwin alla vita della

società umana (il darwinismo sociale e l'eugenetica).

Gli stessi articoli costituiranno poi gli otto capitoli del

libro che sarà editato nel 1902, Mutual Aid. A Factor

of Evolution (London).

Kropotkin, oltre ad aver dedicato la sua vita alla militanza

politica anarchica, rappresenta la figura del savant

(sapiente), un intellettuale che oggi diremmo in qualche modo

olistico, in quanto volgeva lo sguardo alla realtà

in modo multi, inter e trans-disciplinare: era infatti geografo,

zoologo, antropologo, filosofo, biologo, sociologo, storico.

Il suo tentativo è stato quello di descrivere, per valorizzarle

in senso libertario, le pratiche di mutuo aiuto e di cooperazione

presenti in tutti gli esseri viventi (dai microrganismi ai vegetali,

dalle varie specie animali fino agli esseri umani). Sforzo titanico

sicuramente, ma che intanto mette in evidenza come la conoscenza

vera e profonda non possa risolversi nella specializzazione

fine a se stessa ma si debba nutrire di una varietà di

sguardi e di approcci, nel quadro di una fondamentale visione

etica che si nutre anche di un metodo scientifico, mai però

assolutizzato in direzione autoritaria e divinizzata. Una conoscenza

che proprio perché autenticamente scientifica cerca conferme

continue nella realtà senza piegare la stessa ai propri

dogmi aprioristici o rispondere a interessi specifici e spesso

corrotti.

Un secondo insegnamento che possiamo trarre da queste pagine

è che la rappresentazione che il dominio ci continua

a imporre (che si nutre della massima secondo cui a prevalere

è la legge del più forte e che la competizione

è il fattore principale del progresso), viene smentita

in modo evidente da uno sguardo obliquo rispetto a quello del

Potere. Kropotkin capovolge questa visione del mondo che ha

reso tossico il nostro pianeta e i nostri rapporti sociali,

a favore della valorizzazione di pratiche di auto-organizzazione

e di mutuo appoggio che rappresentano l'unica vera e possibile

alternativa. Questo aspetto si rivela particolarmente importante

oggi, ma rappresenta anche la base su cui ricostruire nuove

forme di socialità e nuove configurazioni organizzative.

Solo una vera sperimentazione di altri modi di vivere può

sminuire la rappresentazione autoritaria delle relazioni umane,

solo l'esempio può smontare un immaginario deleterio

e avvilente e far trionfare la nostra scelta etica.

Un altro elemento significativo che giustifica la lettura e

l'approfondimento di questo libro è rappresentato dalla

sua portata generale e complessa che gli è oggi riconosciuta

da diversi studiosi in molteplici ambiti disciplinari. Stefano

Mancuso, neurobiologo vegetale di fama internazionale, riconosce

proprio nel pensiero di Kropotkin ciò che è oggi

più che mai utile per comprendere il mondo vegetale,

la sua straordinaria varietà, il suo significato per

la vita di ogni essere vivente. Osservando la miriade di relazioni

che governano i sistemi naturali noi troviamo proprio il mutuo

appoggio come fondamento della interazione tra le varie piante.

Questa prospettiva, oltreché ecologica ante-litteram,

è anche priva di quell'antropocentrismo che concorre

a determinare le catastrofi e i disastri a cui assistiamo impotenti.

Primatologi della fama di Frans de Waal e biologi evoluzionisti

come Stephen Jay Gould hanno messo in evidenza come tra gli

esseri animali (uomo compreso) lo stile cooperativo che conduceva

al mutuo aiuto, non solo predominava in generale, ma caratterizzava

le creature più avanzate di ogni gruppo: le formiche

tra gli insetti, i mammiferi fra i vertebrati. Il mutuo aiuto

diventava perciò un principio più importante della

competizione e della strage per ogni società che si potesse

sostenere. Riconoscendo il loro debito nei confronti di Kropotkin

questi studiosi hanno argomentato, con ulteriori ricerche, quanto

la lotta per l'esistenza non sia tanto del singolo individuo

contro tutti gli altri ma dell'insieme degli organismi contro

un ambiente ostile. Piante, animali, e persino microrganismi

come le cellule eucariote (come ha dimostrato Lynn Margulis)

fondano la loro esistenza e la loro vita evolutiva sul mutuo

appoggio (simbiosi).

Questi, e molti altri, contributi che provengono da studiosi

diversi non fanno che confermare che quanto sostenuto da Kropotkin

è vero. Ma ciò che maggiormente ci interessa è

l'aspetto etico che emerge da tutta questa teoria evolutiva.

Vale a dire che, leggendo il corso dello sviluppo storico, possiamo

trovare tra gli esseri umani utili insegnamenti per progettare

e soprattutto sperimentare un altro modo di vivere. I contributi

antropologici che hanno voluto cercare esempi di un'organizzazione

sociale basata su fondamenti libertari sono diversi e interessanti

ed è qui impossibile ricordarli. Il mutuo appoggio allora

diventa non solo un modo per soddisfare le esigenze della vita

(integralmente intesa) molto più appropriato della competizione

e della guerra ma, a mio modo di vedere, anche il fine verso

cui tendere nell'immaginare una società diversa.

L'insegnamento che possiamo trarre dal punto di vista complessivo

è dunque molto significativo, soprattutto oggi, in questa

epoca tragica e pericolosa, il monito che si evidenzia nelle

pagine di questo testo può essere utile riferimento per

le nostre azioni qui e ora. Parole di saggezza e al contempo

di incitamento all'azione libertaria sono più volte espresse

nel corso del libro: «A meno che gli uomini non siano

resi folli sui campi di battaglia, essi non possono sentir chiedere

aiuto e non rispondere [...] Tutte queste associazioni, società,

confraternite, unioni, istituti, e così via, che oggi

si contano a decine di migliaia nella sola Europa, ognuna delle

quali rappresenta una quantità immensa di lavoro volontario,

disinteressato, gratuito o poco pagato, che cosa sono se non

altrettante manifestazioni, in un'infinita varietà di

forme, della stessa tendenza sempre viva nell'uomo verso l'aiuto

reciproco e il mutuo appoggio?» (pp. 321-325).

Una prospettiva, questa, indicataci in queste pagine, che possiamo

fare nostra e trasformare in un nuovo stimolo all'azione tenendo

conto (anche) delle riflessioni sui grandi temi che vengono

affrontati e che qui sono stati solo parzialmente enunciati.

Trovare le risposte organizzative autonome secondo un modello

antiautoritario è il modo più efficace per rendere

inutile la presenza dello Stato.

Francesco Codello

Memoria anarchica/

Quella fiaccola empolese

Empoli, città metropolitana di Firenze, 49.871 abitanti.

Una delle tante città toscane, siano esse capoluogo di

provincia o meno, che costituiscono parte importante di una

regione – la Toscana, appunto – in cui la presenza

delle idee e delle attività anarchiche affonda le proprie

origini agli inizi della storia del movimento socialista, operaio

e contadino. Una storia di un secolo e mezzo, che dalle origini

della Prima Internazionale (Rimini, 1872) arriva ai giorni nostri,

senza soluzione di continuità rispecchiando le grandi

vicende nazionali (la nascita dei sindacati, la prima guerra

mondiale, il fascismo e la multiforme opposizione, la Resistenza,

il secondo dopoguerra, la strategia della tensione, il terrorismo,

ecc.) sempre con una forte connotazione locale, con un radicamento

e una passionalità particolari.

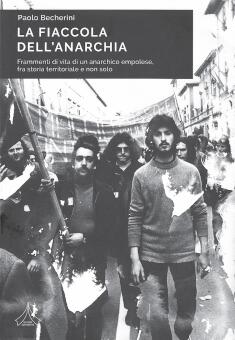

Va

dato grande merito all'amico fraterno e militante anarchico

Paolo Becherini (Empoli, 1956) di aver pubblicato, a proprie

spese, con la curatela della figlia Emma, questo librone (La

fiaccola dell'anarchia, Edizioni autogestite, Empoli 2019,

pp. 512, € 20,00) ricchissimo di foto, manifesti, volti,

manifestazioni. La vita militante di Paolo è la ragione

e il collante di queste pagine, che pur strettamente legate

appunto all'impegno militante di un singolo, non indulgono ad

alcun autoreferenziale personalismo, ma si proiettano sul territorio,

ad Empoli innanzitutto, ma anche in tante cittadine e borghi

circostanti delle campagne e colline circostanti, tra l'Arno

e l'Arbia, verso Firenze, Siena, Prato, Pistoia. Una bella terra,

che tante volte percorsi negli anni '70 quando quasi in ogni

paese c'era almeno un compagno, a volte un piccolo collettivo,

un gruppetto anarchico, un collettivo di donne. Va

dato grande merito all'amico fraterno e militante anarchico

Paolo Becherini (Empoli, 1956) di aver pubblicato, a proprie

spese, con la curatela della figlia Emma, questo librone (La

fiaccola dell'anarchia, Edizioni autogestite, Empoli 2019,

pp. 512, € 20,00) ricchissimo di foto, manifesti, volti,

manifestazioni. La vita militante di Paolo è la ragione

e il collante di queste pagine, che pur strettamente legate

appunto all'impegno militante di un singolo, non indulgono ad

alcun autoreferenziale personalismo, ma si proiettano sul territorio,

ad Empoli innanzitutto, ma anche in tante cittadine e borghi

circostanti delle campagne e colline circostanti, tra l'Arno

e l'Arbia, verso Firenze, Siena, Prato, Pistoia. Una bella terra,

che tante volte percorsi negli anni '70 quando quasi in ogni

paese c'era almeno un compagno, a volte un piccolo collettivo,

un gruppetto anarchico, un collettivo di donne.

Tanta gente, complessivamente, tipi del '68 e anni immediatamente

successivi, parte di quella generazione – come me –

affacciatasi in quegli anni all'impegno politico. Ma in questa

calda terra toscana, con forti analogie con altre regioni del

Centro Italia (Umbria, Marche, Emilia Romagna) l'antica e profonda

tradizione del movimento socialista e libertario, contadino

e operaio, offriva la presenza meravigliosa di (ancora) tante

anarchiche e anarchici, libertari che nelle iniziative pubbliche

indossavano il fiocco alla Lavaliere, si vestivano bene, amavano

l'opera.

Il libro del nostro Paolo per me, che negli anni '70 più

volte partecipai nella sede anarchica empolese a riunioni dei

Gruppi Anarchici Toscani, ma anche ad Empoli andai con mio suocero

Alfonso Failla a trovare Oberdan Degli Innocenti – chi

non lo conosceva in quel pezzo di Toscana libertaria? –

è un vero e proprio tuffo nella memoria. Ma anche per

chi più giovane non ha simili ricordi da Mesozoico, è

un quaderno di appunti freschi e densi di storia umana e politica

vissuta fino in fondo, nelle lotte per l'autogestione, le occupazioni,

la diffusione della stampa, il dibattito sulla violenza, le

conferenze e tante altre iniziative di cui Paolo è stato

(e rimane) allegro e inossidabile punto di riferimento.

Procuratevelo questo librone, bell'esempio di quanto tante altre

compagne e compagni della nostra generazione, dopo decenni di

presenza militante, potrebbero fare. Ma quasi nessuna/o di noi

l'ha fatto e ancora una volta val la pena citare quanto Gaetano

Salvemini disse ad Armando Borghi, per invitarlo a scrivere

la propria autobiografia (cosa che poi Borghi fece e in più

di un libro). “Se non la scrivete voi anarchici la vostra

storia, chi altro potrebbe farlo?”

Il gigantesco patrimonio di umanità, relazioni, attività,

contatti, tipi di persone che Paolo ha incrociato nel sua perdurante

militanza anarchica ci viene incontro attraverso la sua scrittura,

semplice, chiara, a tratti romantica come lo conosco da mezzo

secolo.

Il libro è acquistabile sul sito www.etsy.com.

Paolo Finzi

Libertà e potere/

I corpi al centro

Il libro di Arianna Sforzini Michel Foucault. Un pensiero

del corpo (Ombre Corte, Verona 2019, pp. 138, € 13,00)

focalizza una delle costanti analizzate da Foucault: il corpo,

tanto centrale quanto sottovalutato dai commentatori della sua

opera, come lamenta l'autrice. Un testo sintetico e ricco di

rimandi, efficace nello scandire gli sviluppi delle elaborazioni

del filosofo, storicizzati in maniera tanto minuziosa da evidenziarne

gli aspetti attuali. Le riflessioni e le battaglie sociali di

oggi attorno al genere; l'ingerenza di una bioetica che, attenendosi

alla metafisica e alla centralità dell'anima, sancisce

paradigmi che eludono il libero arbitrio, proprio laddove soltanto

ogni singola persona dovrebbe poter scegliere... perché

dare centralità al corpo significa comprendere quanto,

per ogni potere, esso funga da pretesto per instaurare verità

ipocrite e arroganti.

“Nulla

è più materiale, nulla è più fisico,

più corporeo dell'esercizio del potere” (M. Foucault

in Microfisica del potere). “Nulla

è più materiale, nulla è più fisico,

più corporeo dell'esercizio del potere” (M. Foucault

in Microfisica del potere).

Corporeità saccheggiate, sottomesse, schiavizzate, segregate,

ingannate, recluse, represse, svilite a tal punto da essere

enumerate come “casi” per studi statistici, o annullate

d'individualità e massificate tanto da apparire incorporee.

Scrive Sforzini: “La filosofia di Foucault è uno

straordinario gioco eterotopico attraverso la storia, il

teatro dei corpi. Per Foucault, la realtà ha senso

solo a partire dalla scena dei corpi che, realizzando i diversi

giochi di verità, li imita, li caricaturizza, li trasfigura

e li contesta”. In questa teatralità emerge la

volontà di opposizione e mutamento: un'insubordinazione

che produce scandalo all'autoritarismo simbolico e lo smentisce.

E la trasformazione può impersonare l'utopia, perché

dal corpo si dipana il movimento, il linguaggio, l'energia,

il pensiero, il trucco, il desiderio di essere altro, o altrove,

per inoltrarsi in una progettualità che, sottraendosi

ai paradigmi, falsifica i regimi di verità.

Ecco che l'approccio di Foucault, risolvendo il dualismo anima/corpo,

pone sul piano della contestazione anche quello di psiche/corpo,

senza cadere nell'ambiguità del binomio mente/cervello.

La mente è energia, immaginazione: i corpi si appropriano

di una scena che spiazza gli artifici disciplinari. Foucault

si sofferma sulle isteriche, ricoverate da Charcot alla Salpêtrière

di Parigi a fine '800, che fecero fallire le declinazioni misogine

(l'isteria sarebbe stata causata da un'alterazione dell'utero)

proprio grazie alle loro doti di simulazione.

Così le streghe: catalizzarono sui loro corpi l'opposizione

all'espansione del potere ecclesiastico che, non a caso, si

servì anch'esso di costrutti misogini e crudeli applicando

torture per estorcere confessioni con epiloghi processuali platealmente

invasivi. Altro esempio: le possedute, attrici di una rappresentazione

fisiologica atta a rendere visibile la scacciata del “male”

tramite una gestualità diretta da un esorcismo maschile.

E fra questi corpi femminili in rivolta, come ben evidenzia

Sforzini, “la strega è un soggetto di diritto”

in quanto sceglie e rivendica quell'estraneità codificata

al patto con il diavolo, mentre l'ossessa si adegua ad un esame

penitenziale in vista di una reintegrazione nella comunità

teologica, pur in conseguenza ad una potente riluttanza che

induce alla ripetizione dei riti di liberazione dal maligno.

Aspetti diversi di donne resistenti: caparbietà, impulsi

inconfessabili e inammissibili per una morale religiosa che

troverà continuità nella medicina alienista, cioè

nei nuovi regimi di verità che si concentreranno sul

sistema nervoso e sulle “anomalie” dell'apparato

riproduttivo, senza mai togliere del tutto al clero il potere

di interpretare le convulsioni come effetto di un male diabolico

penetrato nelle viscere della peccatrice. Il corpo è

“bersaglio e rivelatore privilegiato: tutti i rapporti

di potere si esercitano su, attraverso e per mezzo dei corpi.

Il corpo è un operatore fondamentale per definire le

tecniche di governo e di dominazione. Le relazioni di potere

assumono consistenza e circolano attraverso di lui” sottolinea

l'autrice; più la costrizione è oggetto di una

verità non riconosciuta, più la resilienza è

rottura drammatica e drammatizzata.

I regimi di verità ora invadono altre formulazioni disciplinari

attraverso linguaggi mediati dalla virtualità tecnologica,

emozioni schermate da teatralità scomposte come navigassero

fra l'appagamento e la sospensione. Da quando poi abbiamo conosciuto

la segregazione per proteggerci dal contagio del Covid-19, le

analisi sul corpo potrebbero richiedere una prospettiva di trasformazione

storica inquietante opponendo la necessità alla libertà?

Visioni distopiche che aprono nuove riflessioni...

Chiara Gazzola

Con le maschere di Dalì/

Banalizzazione della resistenza?

Da poco, come molti, mi sono imbattuta nella serie TV La

casa di carta (La casa de papel di Álex Pina),

che sta avendo enorme successo e a cui si fanno incessanti riferimenti

soprattutto per l'iconografia. Il caso de La casa de papel

è peculiare: si tratta di una piccola produzione

spagnola per la tv, trasmessa nel 2017 con un successo non eccezionale

che andava calando durante la seconda serie. Venne invece notata

e poi comprata da Netflix e senza bisogno di grande pubblicità

è diventata un fenomeno mondiale.

Il successo credo sia legato alla capacità di inserire

una specie di favola in un contesto realistico e attuale: un

gruppo di aspiranti eroi deve superare una serie di prove per

raggiungere il proprio obiettivo. In questo caso gli eroi sono

dei disoccupati senza futuro che si trasformano in un gruppo

di moderni Robin Hood decidendo di rapinare niente di meno che

lo Stato e prendendo in giro in modo spudorato le forze dell'ordine.

Infatti il piano studiato nei dettagli e in cui veniamo subito

coinvolti prevede di non rubare a nessuno bensì di assaltare

la Zecca di Stato e stampare i propri soldi. Il riferimento

immediato è alla crisi spagnola del 2008 e alle successive

“iniezioni di liquidità” dello Stato e della

BCE alle banche: perché lo Stato interviene per salvare

i pesci grossi invece che pensare a quelli piccoli?

|

| Una scena de La casa di carta |

Il piano è geniale e tutti i trucchi e gli escamotage

organizzati dal “professore”, la mente della rapina,

ci mantengono incollati allo schermo sul quale sfilano personaggi

che risultano subito simpatici alla maggior parte della platea:

non solo iniziamo a condividere i loro obiettivi, ma si prova

grande empatia anche perché rappresentano un gran numero

di minoranze e vari tipi di carattere con i quali lo spettatore

è portato ad identificarsi.

Intanto i personaggi hanno un'età tra i 20 e i 50 anni,

e formano un gruppo coeso che permette alla maggior parte di

noi di pensare che siano nostri coetanei. Gli amori che nascono

tra i protagonisti sono la parte più scontata della trama,

ma ci stanno anche quelli visto che grazie all'amore avvengono

addirittura due cambi di fazione, persone che una volta innamorate

si innamorano anche dei valori portati avanti dalla banda.

Infatti fa parte del piano anche conquistare l'opinione pubblica:

averla dalla propria parte sarà una potente arma contro

la polizia e le forze dello Stato, spesso messe alle strette

dalla denuncia pubblica di metodi non proprio democratici per

cercare di fermarli. E sarà anche un grosso aiuto nel

momento della fuga.

L'egregio lavoro del direttore artistico ha poi scelto di identificare

i rapinatori con un simbolo molto estetico e riconoscibile:

una tuta da lavoro rossa e una maschera di Dalí, che

hanno contribuito a consacrare la serie al successo. In realtà

questa trovata era già presente nell'immaginario collettivo

grazie alla maschera di V per Vendetta. La trovata geniale del

“professore” è di farle indossare ai numerosi

ostaggi trasformandoli in involontari complici, visto che in

quel modo la polizia non poteva più riconoscere i membri

della banda dalle persone da salvare.

I colpi portati a termine hanno bisogno di tempo per funzionare:

una volta asserragliati nell'edificio quindi devono resistere

più tempo possibile per preparare il bottino e creare

la via di fuga. Per questo motivo, dopo aver fermato i primi

tentativi della polizia di entrare, iniziano a parlare di Resistenza.

Oltre al simbolo delle tute rosse che caratterizza la serie

e riesce a bucare lo schermo, la banda si identifica anche con

una canzone che viene intonata più e più volte

nella serie: Bella Ciao, come simbolo della Resistenza. Usato

forse a sproposito, l'inno dei partigiani italiani risuona nelle

tv del mondo. Senza chiari riferimenti storici, Bella Ciao diventa

la colonna sonora di chi lotta contro un'ingiustizia.

Ognuno ha fatto propria l'immagine della Resistenza verso un

sistema ingiusto e corrotto. E di un piccolo gruppo di eroi

mascherati che riesce a vincere con l'intelligenza (e un grande

armamentario che spera di non dover usare).

Non so fino a che punto sia positiva la banalizzazione del concetto

di Resistenza e la celebrazione del conflitto con le istituzioni

non tanto per un ideale quanto per ottenere dei soldi... D'altra

parte alcuni spunti che offre la serie possono essere interessanti,

in quanto salta la classica divisione tra il bene e il male,

e c'è un'ingenuità di fondo di voler mettere in

pratica una grande impresa senza che ci rimetta nessuno. È

condivisibile anche il modo in cui si parla di femminismo nella

serie, così come la già accennata inclusione sociale

dei protagonisti che provengono da famiglie disastrate o sfortunate

che vogliono solo migliorare la loro situazione.

Per aumentare poi la possibilità di identificazione con

i protagonisti si aggiungono alla banda un argentino, un colombiano,

un francese e un'ambientazione tutta italiana, con tanto di

canzoni di Tozzi e Battiato cantate da un coro di monaci che

fanno anche scadere la scelta di Bella Ciao a puro intrattenimento

per i telespettatori. Per assicurarsi un tripudio di consensi

tra i monaci scopriamo niente di meno che il calciatore Neymar.

La produzione è ancora in corso, visto che manca almeno

la quinta serie, conclusione della seconda rapina, e anche se

il regista è lo stesso possiamo affermare che la vendibilità

del prodotto ha avuto decisamente il sopravvento su una bella

idea di favola moderna.

Valeria Giacomoni

|