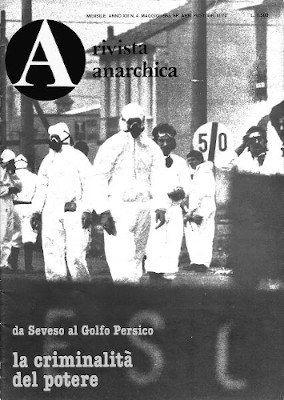

L'immagine

dei tecnici dell'ambiente nei loro scafandri bianchi occupa

la prima e la quarta di copertina di “A” 110 (maggio

1983) e le scritte di copertina indicano con chiarezza tema

e posizione della redazione: “Da Seveso al Golfo Persico,

la criminalità del potere”. I quattro articoli

di riferimento, con cui si apre questo numero, sono tutti di

autori significativi: i primi due sono affidati al Nucleo anarchico

Cesano Maderno, il raggruppamento anarchico più vicino,

geograficamente, alla centrale di Seveso, in Brianza, dalla

quale si è sviluppata una “perdita” tossica

che le autorità cercarono in ogni modo di coprire e negare,

provocando così immensi danni alla salute collettiva

e all'ambiente. Ne scrivono poi Dario Paccino, una delle figure

di punta dell'ecologismo “contro” di allora, e Agostino

Manni, giovane anarchico salentino residente alla Casa dello

Studente di Milano, che un decennio dopo sarà tra i fondatori,

ed è tuttora uno dei partecipanti, della comune Urupia

a Francavilla Fontana (Br). Dell'ecologia, di un modo di vivere

e produrre alternativo, questa comune è stata ed è

un esempio concreto e palpitante, proprio in contrasto con il

modello di sviluppo anti-ecologico dominante. Che è poi

il tema della copertina e del dossier di questo numero di “A”

che hai in mano, aprile 2020, 37 anni dopo quella copertina

e quel numero 110 della nostra rivista. A sottolineare che tutto

si tocca e si stringe: compreso il ruolo critico di questa piccola

rivista, nel corso dei decenni. L'immagine

dei tecnici dell'ambiente nei loro scafandri bianchi occupa

la prima e la quarta di copertina di “A” 110 (maggio

1983) e le scritte di copertina indicano con chiarezza tema

e posizione della redazione: “Da Seveso al Golfo Persico,

la criminalità del potere”. I quattro articoli

di riferimento, con cui si apre questo numero, sono tutti di

autori significativi: i primi due sono affidati al Nucleo anarchico

Cesano Maderno, il raggruppamento anarchico più vicino,

geograficamente, alla centrale di Seveso, in Brianza, dalla

quale si è sviluppata una “perdita” tossica

che le autorità cercarono in ogni modo di coprire e negare,

provocando così immensi danni alla salute collettiva

e all'ambiente. Ne scrivono poi Dario Paccino, una delle figure

di punta dell'ecologismo “contro” di allora, e Agostino

Manni, giovane anarchico salentino residente alla Casa dello

Studente di Milano, che un decennio dopo sarà tra i fondatori,

ed è tuttora uno dei partecipanti, della comune Urupia

a Francavilla Fontana (Br). Dell'ecologia, di un modo di vivere

e produrre alternativo, questa comune è stata ed è

un esempio concreto e palpitante, proprio in contrasto con il

modello di sviluppo anti-ecologico dominante. Che è poi

il tema della copertina e del dossier di questo numero di “A”

che hai in mano, aprile 2020, 37 anni dopo quella copertina

e quel numero 110 della nostra rivista. A sottolineare che tutto

si tocca e si stringe: compreso il ruolo critico di questa piccola

rivista, nel corso dei decenni.

Luciano Lanza si occupa di uno dei suoi temi preferiti, da quando

è nata – dodici anni prima – la rivista:

l'Iri, Istituto per la Ricostruzione Industriale, il carrozzone

statale nato in era fascista e da sempre punto di incontro tra

il potere politico e quello economico. Gli scritti di Lanza

in materia sono stati decine, nel tentativo di cogliere evoluzione

e involuzioni di questo fondamentale rapporto, visto non in

un'ottica di “tradizionale” capitalismo ma come

uno degli indicatori più interessanti dell'affermarsi

di un sistema tecno-burocratico, non solo a livello italiano.

Paolo Finzi, della redazione, si occupa della situazione politico-sindacale

in Polonia colloquiando con il militante anarchico belga Roger

“Babar” Noel, una delle figure di punta dell'anarchismo

europeo di quegli anni, attento analista delle realtà

“sovietiche”, a partire proprio dalla Polonia –

ai militanti clandestini attivi in quel paese sono destinati

i proventi di una sottoscrizione internazionale cui “A”

aderisce e che rilancia.

Nello stesse pagine si pubblicizza la rivista francese libertaria

“Iztok”, un periodico di informazione sui paesi

sotto il tallone di Mosca. Siamo 7 anni prima della caduta del

muro e “A” non si fa prendere alla sprovvista. Non

c'è solo Walesa si intitola il pezzo, facendo riferimento

al mediaticamente predominante e cattolicissimo leader di Solidarno.

Sempre al sindacalismo d'opposizione, ma in questo caso alla

situazione della Confederación Nacional del Trabajo (l'anarco-sindacalista

CNT spagnola), è dedicato il successivo report di Pasquale

Piergiovanni, altro giovane pugliese allora residente a Milano

e ora attivo nell'Usi-Cit nelle sue terre d'origine, e da Luís

Andrés Edo, allora vivace militante anarchico catalano,

storico amico di “A” e nostro referente privilegiato

ai tempi delle lotte clandestine e poi, dopo la morte di Francisco

Franco, nella entusiasmante ricostruzione di una presenza organizzata

libertaria nella società e tra i lavoratori iberici.

Nella rubrica delle Cronache Sovversive tante notizie di lotta,

dalla Polinesia al XVI congresso della Federazione Anarchica

Italiana svoltosi a Reggio Emilia. Non manca mai l'antimilitarismo,

questa volta con la notizia del nuovo arresto del giovane obiettore

totale Mauro Zanoni, di Asola (Mn): il primo interno di copertina

è dedicato al suo caso e riporta parte della sua dichiarazione

pubblica.

Il redattore di “A” Giuseppe Gessa si occupa dell'astensionismo

e delle schede bianche alle recenti elezioni. E poi due recensioni

di film, una lunga recensione a firma di Monica Giorgi di un

libro su August Strindberg, un intervento come sempre illuminante

di Luce Fabbri sull'esperienza spagnola del '36/'37, stralci

da un'antologia di scritti di E. Armand curata da Gian Paolo

Prandstraller per le Edizioni Antistato (Elèuthera sarebbe

nata due anni dopo), un ricordo di Gilbè della Cooperativa

Tipolitografica di Carrara.

Da segnalare resta solo la terza di copertina dedicata agli

altri due periodici anarchici “nazionali” di quegli

anni: “L'Internazionale” e “Umanità

Nova”. Un ulteriore segno di quell'apertura pluralistica,

mai limitata al proprio orticello, di cui orgogliosamente questa

testata è sempre stata un esempio voluto e concreto.

|