Fascismo, populismo, democrazia/

Non facciamo confusione

«È noto che l'identità personale risiede

nella memoria, e che l'annullamento di questa facoltà

comporta l'idiozia» con questa citazione del grande scrittore

e filosofo argentino Jorge Louis Borges (da Storia dell'eternità,

1936) si apre il bel libro di Federico Finchelstein, Dai

fascismi ai populismi. Storia, politica e demagogia nel mondo

attuale (Donzelli, Roma 2019, pp. 279, € 28,00).

Il saggio dello storico argentino, da anni trapiantato a New

York dove insegna storia, analizza il percorso carsico che porta

dal fascismo al populismo, con un approccio che fa dialogare

passato e presente, Nord e Sud del mondo, Europa e Stati Uniti.

L'analisi di Finchelstein ha il pregio di guardare al fenomeno

populista intrecciando i piani nazionali, transnazionali e internazionali,

in una prospettiva storica, ma avendo come orizzonte di riferimento

l'attualità. Molti elementi del fascismo, ripudiati dalla

politica dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per via

della violenza, della guerra e della persecuzione degli ebrei,

sono apparentemente scomparsi dalla società contemporanea

ma qualcosa dell'iniziale radice è riemerso, anche se

in modo non schematico, proprio nel momento in cui le nuove

democrazie facevano i conti con se stesse, con la propria contraddittorietà

e le proprie crisi.

Il saggio dello storico argentino, da anni trapiantato a New

York dove insegna storia, analizza il percorso carsico che porta

dal fascismo al populismo, con un approccio che fa dialogare

passato e presente, Nord e Sud del mondo, Europa e Stati Uniti.

L'analisi di Finchelstein ha il pregio di guardare al fenomeno

populista intrecciando i piani nazionali, transnazionali e internazionali,

in una prospettiva storica, ma avendo come orizzonte di riferimento

l'attualità. Molti elementi del fascismo, ripudiati dalla

politica dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale per via

della violenza, della guerra e della persecuzione degli ebrei,

sono apparentemente scomparsi dalla società contemporanea

ma qualcosa dell'iniziale radice è riemerso, anche se

in modo non schematico, proprio nel momento in cui le nuove

democrazie facevano i conti con se stesse, con la propria contraddittorietà

e le proprie crisi.

La fragilità della democrazia di fronte all'emergere

dei populismi si manifesta apertamente in due distinti momenti:

il primo quando il sistema democratico perde la propria legittimazione

di fronte alla maggior parte dei cittadini, rischiando così

di degenerare in un sistema autoritario di tipo fascista, in

cui la prassi elettorale perde il suo significato, l'espulsione

dell'avversario dai giochi politici viene accompagnata dalla

violenza nei suoi confronti, magari in base a criteri di esclusione

su base razziale, politica, religiosa o perfino di genere. Il

secondo momento si ha quando la democrazia, agli occhi dei cittadini,

perde non la propria legittimazione – perché la

maggioranza degli elettori continua a credere nella bontà

di fondo della prassi democratica – ma la fiducia

nella capacità della classe politica di rappresentare

le vere esigenze collettive. È proprio in questo caso

che possono prendere forza, e arrivare al governo, movimenti

populisti.

«La storia che porta dal fascismo al populismo è

essenziale per comprendere i processi politici a noi più

vicini», avverte Finchelstein nell'introduzione scritta

per l'edizione italiana. Fascismo e populismo, infatti, pur

avendo una storia comune, hanno seguito due strade diverse.

Il fascismo è stato una forma di dittatura politica,

spesso emersa dall'interno della crisi della democrazia con

l'intento di annientarla. Il populismo invece è «una

concezione autoritaria della democrazia, che dopo il 1945 ha

riformulato l'eredità del fascismo per associarlo a diverse

procedure democratiche». Il populismo contemporaneo –

in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina – è,

dunque, una forma autoritaria di democrazia che prospera in

contesti di crisi politica, sociale ed economica, reale o percepita,

ponendo al contempo un problema di scarsa rappresentanza politica,

che induce la gente a ritenere che le proprie preoccupazioni

siano ignorate dai governi, e di crescente disuguaglianza economica

e sociale, che fomenta posizioni politiche radicali, xenofobe

e nazionaliste.

L'idea di democrazia dei populisti, secondo Finchelstein, «combina

l'idea che il potere deriva dal popolo con una prospettiva nella

quale il leader è non solo la voce del popolo, ma anche

un individuo dai tratti messianici e illuminato, predestinato

a incarnare il potere». Questa natura particolare del

populismo fa sì che esso occupi «una posizione

ambivalente fra la democrazia e la dittatura» perché

accanto all'esaltazione del leader, in termini mitici e sacrali,

utilizza «processi di legittimazione elettorale».

Ma l'accettazione del gioco parlamentare e democratico non significa

affatto adesione ai principi ispiratori della democrazia, tutt'altro:

i populisti, dal momento in cui salgono al potere, caratterizzano

la gestione dei loro governi «autoritari» con azioni

che tendono spesso a svilire la democrazia. Inoltre, un tratto

comune di questi movimenti e della loro cultura politica è

la «visione unanimistica» dell'azione politica.

Infatti, è radicata in loro la convinzione che il «popolo

– escluso dal potere da parte delle élites –

sia uno e uno solo, e che quindi abbia una voce sola e un solo

rappresentante, il capo carismatico. Un capo che si identifica

con il popolo e in cui il popolo proietta le proprie attese.

Il populismo trasforma cioè il plurale in singolare,

i tanti Io in un unico Noi». Di conseguenza,

per il populismo «la volontà unica della maggioranza

non può accettare altri punti di vista». Sotto

questo aspetto è, come il fascismo, una reazione e una

«risposta alle concezioni politiche liberale e socialista».

In conclusione, si può condividere la riflessione di

Finchelstein secondo la quale «spesso il fascismo»

diventa populismo e non viceversa quando si trasforma in regime

appoggiandosi «costantemente sui residui del primo per

lanciare una sfida» alla democrazia e approdando a «un

autoritarismo rimodernato» che trasforma la «tradizione

dittatoriale del fascismo classico in una forma di democrazia

antiliberale e intollerante». La novità maggiore

in questo primo ventennio del nuovo secolo è rappresentata

dall'ascesa del potere del populismo negli USA con la presidenza

Trump, nel paese considerato da tutti il baluardo della democrazia

nel mondo.

Tutta la riflessione di Finchelstein è sviluppata, comunque,

all'interno di un quadro democratico, la critica alla concezione

dello Stato autoritario, sia fascista che populista, non approda

quasi mai ad un'interpretazione libertaria. Per lo storico argentino

non vi è altra prospettiva che la democrazia così

come noi la conosciamo, un sistema politico che rimane fortemente

ancorato al sistema capitalista. Un modello questo nel quale

la funzione dell'organizzazione statale è soprattutto

quella di garantire e difendere solo gli interessi comuni della

classe dominante, cioè, nel mondo moderno, della classe

capitalistica. Non vi è lo spazio nella riflessione di

Finchelstein per uno sviluppo della società oltre la

forma della democrazia rappresentativa o se vogliamo essere

più precisi non si concepisce nessuna libertà

al di fuori del sistema democratico. La democrazia, secondo

lo storico argentino, non può conseguentemente svilupparsi

in un progetto più elevato dove la libertà, in

tutte le sue forme, sia maggiormente acquisita come processo

di riscatto sociale e condizione fondamentale per lo sviluppo

dell'umanità.

Per lo storico argentino l'unico argine al dilagare dei nuovi

populismi è proprio la riaffermazione dei principi democratici,

la difesa intransigente della «diversità dei valori

e delle opinioni» e del pluralismo come unico antidoto

capace di «impedire che la convivenza democratica possa

drammaticamente degenerare», dimenticandosi però

quanto la libertà, sia individuale che collettiva, si

conquista e si difende eliminando alla radice le strutture autoritarie

sia economiche che politiche.

Franco Bertolucci

Macchine e algoritmi/

L'assoggettamento è già avvenuto

Torna a spalancare una finestra sul presente, e in questo caso

anche sul futuro, Renato Curcio che da trent'anni, grazie alle

pubblicazioni e ai cantieri socioanalitici di Sensibili Alle

Foglie, fornisce preziosi contributi per l'analisi del contemporaneo.

Nello specifico, siamo alla quinta tappa editoriale di un percorso

aperto nel 2015 con L'Impero Virtuale. Colonizzazione dell'immaginario

e controllo sociale, un lavoro per molti aspetti profetico

seguito da L'Egemonia Digitale. L'impatto delle nuove tecnologie

nel mondo del lavoro, che ha portato avanti l'esplorazione

delle implicazioni sociali dei nuovi strumenti digitali, svelando

i meccanismi di allontanamento dall'auspicato progresso che

queste tecnologie avrebbero dovuto portare, se non fossero state,

ahimè, strumento nelle mani di grandi corporation intente

ad affermare una nuova forma di totalitarismo.

La

rapida evoluzione degli scenari descritti si palesa sin dai

titoli dei libri. Se nel successivo La Società Artificiale.

Miti e derive dell'impero virtuale (2017) la domanda rivolta

al lettore era “sapremo scegliere o ci accontenteremo

di essere scelti?”, nel 2018 si è passati ai toni

allarmanti del fondamentale L'Algoritmo Sovrano. Metamorfosi

identitarie e rischi totalitari nella società artificiale.

Oggi, infine, si discute de Il Futuro Colonizzato. Dalla

virtualizzazione del futuro al presente addomesticato (Sensibili

Alle Foglie, Roma, pp. 128, € 16,00) pubblicato alla fine

del 2019; ma l'invito, stavolta, è ad agire nell'ottica

di una vera e propria “decolonizzazione”, perché,

come viene evidenziato, l'assoggettamento è già

avvenuto da tempo. La

rapida evoluzione degli scenari descritti si palesa sin dai

titoli dei libri. Se nel successivo La Società Artificiale.

Miti e derive dell'impero virtuale (2017) la domanda rivolta

al lettore era “sapremo scegliere o ci accontenteremo

di essere scelti?”, nel 2018 si è passati ai toni

allarmanti del fondamentale L'Algoritmo Sovrano. Metamorfosi

identitarie e rischi totalitari nella società artificiale.

Oggi, infine, si discute de Il Futuro Colonizzato. Dalla

virtualizzazione del futuro al presente addomesticato (Sensibili

Alle Foglie, Roma, pp. 128, € 16,00) pubblicato alla fine

del 2019; ma l'invito, stavolta, è ad agire nell'ottica

di una vera e propria “decolonizzazione”, perché,

come viene evidenziato, l'assoggettamento è già

avvenuto da tempo.

A quanto pare, non è stato sufficiente aver compreso

che “ogni volta che ci attiviamo sul web diamo vita a

uno scambio ineguale tra il servizio che riceviamo e l'insieme

di dati e metadati che con la nostra attività produciamo

su noi stessi e, cedendo i quali, lo remuneriamo”, e che,

così facendo, ci consegniamo “agli automatismi

di quei processi comunicativi manipolatori che ci catapultano

in una condizione di libertà colonizzata, addomesticata

e radicalmente alienata [...] perché la ripetizione di

quelle pratiche abitudinarie finisce per consolidare effetti

di dipendenza sociale sempre più strumentalizzabili da

chi, di quelle macchine, è padrone.” Purtroppo,

infatti, la nostra capacità di svincolarci da questi

ingranaggi sembra non tenere il passo con il fulmineo mutamento

che ci investe.

Ne L'Algoritmo Sovrano si leggeva del progetto Neuralink

che produce interfacce neurali impiantabili, una sorta di smartphone

nel cervello. Ne Il Futuro Colonizzato si parla dei laboratori

Carboncopies dove si producono “protesi neurali

artificiali in grado di ripristinare le funzioni cerebrali infragilite

e di emulare il cervello e la mente al fine di trasferirli entrambi

su supporti non biologici di durata illimitata.”

In Cina, il sistema di punteggio del “credito sociale”

che valuta l'affidabilità dei singoli cittadini, istituito

su base volontaria nel 2014 e obbligatorio dal 2020, ha raggiunto

livelli di invasività degni dei migliori racconti di

fantascienza distopica. Lo Stato di sorveglianza è

stato denunciato negli ultimi mesi da media e politici occidentali

che ipocritamente criminalizzano il “dittatore”,

salvo poi imboccare la medesima direzione in nome dell'agognata

“sicurezza”, anche qui in Italia.

Questo testo illuminante, difatti, parla di “un futuro

virtuale che preme sul presente e si manifesta in forme differenziate,

ma in tutti i continenti del pianeta”, ed è interessante

vedere come il nostro paese stia lavorando per allinearsi ai

giganti, nonostante il cittadino sia il più delle volte

ignaro dei processi di cui diventa parte integrante. Di certo

siamo stati pionieri, grazie ai 5 Stelle e all'ufficio stampa

di Salvini, nello sperimentare l'enorme incidenza dei dispositivi

digitali sulle dinamiche politiche reali. Ma tornando invece

all'identificazione biometrica, che da Cina e India ha già

conquistato quasi tutta l'Europa, apprendiamo che in Italia

è stata ufficializzata nel 2014 e a breve le nostre nuove

carte d'identità elettroniche includeranno pattern facciale

e impronte digitali. E se già nel 2009 era stata istituita

la Banca Dati Nazionale del DNA, nel marzo 2019 è stato

approvato l'articolo “che prevede l'istituzione di sistemi

di verifica biometrica dell'identità per tutti i dipendenti

pubblici”. E scopriamo anche che a Roma abbiamo aperto

la Singularity University di Google, mentre a Napoli, dal gennaio

2019, quaranta robot umanoidi sono diventati “badanti”

di altrettante persone affette da Alzheimer.

Il fatto che il progresso tecnologico, specialmente nel mondo

del lavoro, non abbia portato a una liberazione dalla fatica,

ma piuttosto a richieste sempre più pressanti nei confronti

dei lavoratori, è tra gli assunti da cui muovono le riflessioni

contenute nel libro. Abbiamo accettato l'automatizzazione senza

che ciò aprisse “la strada ad alcuna riduzione

della pena, del tempo di lavoro, né a un proporzionale

aumento della retribuzione”. Ad esempio, nel marzo 2019,

“la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge

che autorizza la realizzazione di percorsi formativi di sei

mesi in ambito militare con modalità e-learning”.

Ancora una volta si gioca al risparmio e una semplice App

garantisce di “sostituire i formatori in carne e ossa

con docenti virtuali, registrare la traiettoria di ciascun allievo,

valutarne per via algoritmica prestazioni e risultati”.

Di certo non siamo a Tokyo, dove gli ascensori nei condomini

si attivano grazie al riconoscimento dell'iride; o dove una

catena della grande distribuzione ha sperimentato un sistema

di sicurezza dotato di Intelligenza Artificiale che porta a

bloccare i potenziali taccheggiatori prima ancora che abbiano

commesso il reato, come nel racconto di Philip K. Dick del 1956,

The Minority Report.

“Se non siamo entrati in uno stato di allerta forse è

soltanto perché i nostri sguardi sul futuro sono stati

già colonizzati a dovere e la domanda su un futuro diverso

è ormai uscita dal nostro stesso orizzonte”, avverte

Curcio. Ma in ultima analisi “siamo noi a trasformare

la finzione predittiva in pratiche fattive, siamo noi a decretare

il successo o l'insuccesso di quel futuro che ci viene prospettato

attraverso il trucco della previsione, anche se l'induzione

per farcelo interpretare solitamente lavora al di sotto del

livello della nostra consapevolezza”.

Prepariamoci, dunque, per la nuova Resistenza all'addomesticamento

digitale. In fondo, si legge, ha ancora senso lottare: le proteste

di quattromila ricercatori e tecnici di Google, ad esempio,

hanno costretto l'azienda a rinunciare a un lucroso contratto

col Pentagono per realizzare dispositivi di riconoscimento facciale

montati su droni di guerra. Ma soprattutto, volendo terminare

con una nota di ottimismo, potremmo sforzarci di immaginare

un futuro radicalmente diverso, così che “dalla

critica radicale dell'intenzionalità capitalistica potrebbe

finalmente fiorire [...] una tecno-scienza orientata alla costruzione

di un futuro umano e decolonizzato.”

Tobia D'Onofrio

GAAP/

235 biografie, un ritorno alle fonti

”Nell'aprile del 1994 Pier Carlo Masini fece dono alla

Biblioteca Franco Serantini di Pisa dell'archivio politico dei

GAAP (Gruppi anarchici d'azione proletaria) e delle sue carte

personali. L'impegno era che alla scomparsa di Masini, avvenuta

nel 1998, dopo un periodo di dieci anni, come da volontà

testamentaria, quei materiali fossero riordinati e resi disponibili

alle attività di studio e di ricostruzione storica. Questo

volume, il terzo e ultimo, testimonia il rispetto di quell'impegno”

(p. 4, Nota editoriale).

L'uscita

di questo terzo tomo (a cura di Franco Bertolucci, Gruppi

anarchici d'azione proletaria. Le idee, i militanti, l'organizzazione,

vol. 3. I militanti: le biografie, BFS/Pantarei, Pisa/Milano

2019, pp. 456 + ill., € 40,00) chiude, davvero in bellezza

si deve dire, l'opera imponente dedicata alla traiettoria sociopolitica

e culturale, breve ma significativa, dei mitici GAAP. Se nei

primi due sono stati presi in esame e analizzati, oltre che

ripubblicati, atti e documenti relativi all'organizzazione (ossia

le fonti soggettive, in massima parte provenienti dall'archivio

Masini sopracitato), nel presente volume si tracciano i profili

biografici dei militanti che – nella definizione del curatore

– “formarono il nucleo di questo 'ardito' esperimento

politico”. L'uscita

di questo terzo tomo (a cura di Franco Bertolucci, Gruppi

anarchici d'azione proletaria. Le idee, i militanti, l'organizzazione,

vol. 3. I militanti: le biografie, BFS/Pantarei, Pisa/Milano

2019, pp. 456 + ill., € 40,00) chiude, davvero in bellezza

si deve dire, l'opera imponente dedicata alla traiettoria sociopolitica

e culturale, breve ma significativa, dei mitici GAAP. Se nei

primi due sono stati presi in esame e analizzati, oltre che

ripubblicati, atti e documenti relativi all'organizzazione (ossia

le fonti soggettive, in massima parte provenienti dall'archivio

Masini sopracitato), nel presente volume si tracciano i profili

biografici dei militanti che – nella definizione del curatore

– “formarono il nucleo di questo 'ardito' esperimento

politico”.

Franco Bertolucci, editore e storico di vaglia, nel caso mette

in campo anche le sue competenze di archivista e bibliotecario,

ricostruendo le mappe dell'anarchismo italiano nel secondo dopoguerra

attraverso un focus puntuale e approfondito su quell'esperienza

che – come abbiamo già rilevato nella nostra recensione

al primo tomo (cfr. Umanità Nova, 4 febbraio 2018) –

rappresenta, politologicamente parlando, una risposta classista

e “di sinistra” alla grave crisi strutturale all'epoca

in atto nel movimento, crisi dovuta a molteplici fattori.

Se, per quanto riguarda mappe e geopolitica, la storiografia

aveva già inaugurato, proprio in questi anni, percorsi

virtuosi e fecondi – si pensi ad esempio alla serie di

importanti convegni promossi dall'Archivio Berneri di Reggio

e, nello specifico, si veda il nostro saggio Mappe del movimento

anarchico italiano 1921-1991, pubblicato nell'opera collettanea

L'anarchismo italiano. Storia e storiografia (Biblion

2016) – in questo caso, invece, Bertolucci mette in campo

un'ulteriore rilevante novità sul piano dell'approccio

divulgativo e, per così dire, tecnico: il passaggio dalla

mera narrazione di una mappa alla sua rappresentazione cartografica.

È questo l'espediente di grande efficacia che caratterizza,

fra le altre cose, il volume. Del resto si tratta di un trend

molto innovativo, oggi sempre più utilizzato nelle opere

storico-scientifiche, specie in quelle destinate a fungere da

strumento di lavoro e di ricerca. Ne citiamo due recentissime

a mo' di esempio, conosciute fra gli addetti ai lavori: la Infografica

della seconda guerra mondiale (Ippocampo 2019) curata dallo

storico francese Jean Lopez e il dossier sulla Repubblica Sociale

Italiana, di Marco Borghi, pubblicato nella “E-Review”

degli Istituti storici dell'Emilia Romagna.

Anche per questa capacità di trasformare in piacevoli

certe tematiche che, siamo sinceri, possono risultare a volte

alquanto indigeste, se non “pallose”, bisogna rendere

onore al merito dell'indefesso curatore. Questo terzo tomo,

strutturato principalmente come dizionario biografico, si presta

inoltre ad una stimolante lettura attraverso il prisma delle

generazioni.

“L'origine e la storia di questo nucleo di militanti,

si possono leggere anche dal punto di vista generazionale, in

considerazione del fatto che la parte più consistente

di essi vive nel quadro di un medesimo contesto storico-sociale,

quello della Seconda guerra mondiale, dell'antifascismo e della

Resistenza, una comune esperienza fatta di modi di sentire,

di pensare e di agire che è alla base poi di una forma

di azione collettiva che si consolida nell'immaginario e nel

dna politico di questa generazione e che crea quel nesso che

fa sì che questo gruppo di individui si senta parte di

una precisa comunità ideale” (p. 21).

Il volume, oltre al saggio introduttivo, comprende 235 biografie

e 109 tra lettere, relazioni e documenti redatti da una cinquantina

di militanti dei GAAP.

Nel suo complesso l'opera curata da Bertolucci ci permette di

tornare alle fonti. Perché è da lì che

bisogna sempre partire e poi ripartire, anche per decostruire

tutte quelle narrazioni che si sono via via sedimentate già

dalle interessate testimonianze “a caldo” dei protagonisti.

Al di là degli esiti e dei successivi percorsi i GAAP

riescono comunque ancora a interrogare l'anarchismo “ufficiale”

su questioni dirimenti che riguardano gli inediti scenari che

si sono prospettati nel secondo dopoguerra. Passati dal protagonismo

primonovecentesco alla mera testimonianza, gli anarchici portano

il fardello di una doppia sconfitta subita affrontando a viso

aperto i totalitarismi fascista e comunista staliniano. Fordismo

dispiegato, democrazia liberale, e forma repubblicana (conseguita

peraltro dopo una secolare, epica, lotta antidinastica) costituiscono

inoltre il quid novi per il quale servirebbe aggiornare

un bagaglio teorico libertario il cui nucleo centrale si è

formato nell'era geologica precedente.

I partiti politici, nello specifico DC, PCI e PSI, ricopriranno,

differentemente che dal periodo prefascista, un ruolo centrale

per tutta la prima repubblica. Nella sinistra e nei sindacati

sarà a lungo incontrastato il dominio dello stalinismo

e del mito dell'URSS. Tutto questo non è cosa da poco

e qualsiasi terzaforzismo, anche “borghese” se vogliamo

(si veda ad esempio il destino dell'area azionista), si scontra

con muri insormontabili. Certo i GAAP non sono in grado di dare

risposte forti e credibili, politicamente efficaci a siffatte

problematiche, tuttavia si deve riconoscere che almeno ne riescono

a percepire il peso e l'importanza.

Giorgio Sacchetti

Piazza Fontana/

I depistaggi e le colpe della magistratura

Era tempo che Guido Salvini, giudice istruttore di un troncone

importante delle indagini sull'eversione di destra e sulla strage

di Piazza Fontana, mettesse nero su bianco la sua esperienza

professionale e umana legata al 12 dicembre 1969 – giorno

cruciale della nostra storia collettiva, lì capiamo l'Italia

degli anni a venire e, in definitiva, quella di oggi.

Lo

scoccare suggestivo del cinquantesimo anniversario ha portato

nelle librerie La maledizione di Piazza Fontana. L'indagine

interrotta. I testimoni dimenticati. La guerra tra i magistrati

(Milano 2019, pp. 640, € 22,00) scritto con Andrea Sceresini

per l'editore Chiarelettere. Un libro poderoso, corposo e intenso

e non solo perché è il frutto di ben 30 anni di

inchieste sull'argomento da parte dell'autore – come giudice

istruttore dell'ultima istruttoria (1989-1998) e poi nelle vesti

di osservatore e analista – ma anche perché Salvini

ci porta dentro i meandri vivi e putridi della strage e ai retroscena

bassissimi delle indagini, quelli che hanno determinato gravi

e irrimediabili ritardi investigativi. Salvini non scrive un

saggio ma propone al lettore una narrazione e, scrivendo, resta

un giudice, usa il suo armamentario per riversare il suo sapere

sulle indagini insieme alla sua amarezza per il corto circuito

del sistema politico-giudiziario che ha bloccato e fatalmente

ucciso la possibilità di avere una chiara sentenza di

responsabilità. Lo

scoccare suggestivo del cinquantesimo anniversario ha portato

nelle librerie La maledizione di Piazza Fontana. L'indagine

interrotta. I testimoni dimenticati. La guerra tra i magistrati

(Milano 2019, pp. 640, € 22,00) scritto con Andrea Sceresini

per l'editore Chiarelettere. Un libro poderoso, corposo e intenso

e non solo perché è il frutto di ben 30 anni di

inchieste sull'argomento da parte dell'autore – come giudice

istruttore dell'ultima istruttoria (1989-1998) e poi nelle vesti

di osservatore e analista – ma anche perché Salvini

ci porta dentro i meandri vivi e putridi della strage e ai retroscena

bassissimi delle indagini, quelli che hanno determinato gravi

e irrimediabili ritardi investigativi. Salvini non scrive un

saggio ma propone al lettore una narrazione e, scrivendo, resta

un giudice, usa il suo armamentario per riversare il suo sapere

sulle indagini insieme alla sua amarezza per il corto circuito

del sistema politico-giudiziario che ha bloccato e fatalmente

ucciso la possibilità di avere una chiara sentenza di

responsabilità.

Non che non sappiamo, anzi. L'anniversario è stato occasione

di molte pubblicazioni e di tantissimi dibattiti che, ci illudiamo,

hanno consolidato una certezza: le responsabilità della

bomba di Piazza Fontana sono acquisite. Il gruppo neofascista

di Ordine Nuovo, soprattutto grazie proprio alle indagini di

Salvini, è stato mente e braccio dell'ondata di violenza

stragista, sappiamo bene che non è mai stato un gruppo

politico di estrema destra ma una cellula paramilitare ben inserita

nel contesto delle strutture clandestine atlantiche. Gli apparati

dello Stato non sono intervenuti per difendere la democrazia:

la polizia politica di Umberto Federico D'Amato, con la sua

struttura degli Affari riservati, ha provveduto a deviare le

indagini sui gruppi anarchici, costruendo la figura del mostro

Valpreda e sbattendo brutalmente in carcere tutti i sospettati,

rimasti lì per tempi lunghissimi di arresti cautelari,

vite spezzate, sofferenza e abbandono per gli innocenti maldestramente

accusati; il nostro servizio segreto, il Sid, ha protetto tutto

il giro dei neofascisti, a cominciare da quelli che potevano

incautamente contribuire a dire la verità – organismi

delle istituzioni lavorarono non a favore ma contro le indagini.

Il primo testimone di giustizia che indicò la strada

della pista nera si fece avanti il 31 dicembre del 1969: Guido

Lorenzon, professore di francese, aveva appreso tantissimo dalle

confidenze ricevute dall'editore neofascista Giovanni Ventura;

e poi nel '71 arrivarono le confessioni di Giancarlo Marchesin

e Franco Comacchio.

Eppure la storia giudiziaria di Piazza Fontana è fatta

di centinaia di faldoni, cinque istruttorie, tre processi, dieci

gradi di giudizio complessivi e solo il pentito Carlo Digilio

è uscito condannato come responsabile della strage. Il

libro di Salvini ci mette di fronte a un aspetto brutale della

faccenda: non solo i depistaggi e le protezioni, non solo la

forza dei gruppi neofascisti e delle loro protezioni, non solo

la rete di protezione degli agenti statunitensi disseminati

nelle basi Usa. Anche l'imperizia e la superficialità

degli inquirenti hanno contribuito a rendere incompiuta la verità

giudiziaria – nel frattempo e per fortuna si è

consolidata quella storica.

Perché non è stato rintracciato e interrogato

Ivano Toniolo, uno degli “operativi” della cellula

padovana di Ordine Nuovo, a casa del quale, il 18 aprile 1969,

era stata decisa la campagna di attentati culminata con la strage

del 12 dicembre? È morto nel 2015 in Angola, dove risiedeva

dagli anni '70. La procura di Milano si è sempre rifiutata

di contattarlo e di ascoltarlo, nonostante le ripetute sollecitazioni

sia del giudice Salvini che dell'avvocato Sinicato, l'avvocato

dei familiari delle vittime. Carlo Digilio e

Martino Siciliano, preziosi collaboratori, sono stati

entrambi abbandonati a sé stessi. E perché non

fu fatto il possibile per cercare il casolare di Paese, prova

decisiva non cercata dalla Procura – ritrovata solo nel

2011 dalle indagini ben fatte dell'ispettore Michele

Cacioppo nell'ambito delle indagini sulla strage di Piazza della

Loggia condotte dalla Procura di Brescia?

La lista delle persone trascurate è lunga. C'è

anche Giampietro Mariga, l'autista della strage. Non fu cercato.

Fuggì in Francia e si arruolò nella Legione straniera;

la Procura di Milano, incalzata da Salvini, temporeggia e arriva

troppo tardi: nel marzo del 1998 viene trovato morto, pare suicida.

Tutto avviene mentre scoppia la guerra tra magistrati, ricostruita

dettagliatamente nella terza parte del libro: Salvini si è

beccato un'indagine per abuso d'ufficio da parte della procura

di Venezia e ben due procedimenti presso il Csm. Un attacco

durissimo – durato dal 1995 al 2001, Salvini completamente

assolto dalle accuse – ma rovinoso per la

sua indagine presa di mira proprio mentre stava dando buoni

frutti.

Tra testimoni abbandonati, processi frammentati e faldoni in

giro per l'Italia, in un su è giù che ha corroso

la vitalità della miriade di prove e indizi raccolti

nel tempo, anche le rivalità e le gelosie hanno segnato

drammaticamente l'esito delle inchieste sull'atto criminale

che ha aperto lo stragismo in Italia. Le aspre pagine di Guido

Salvini sui comportamenti di diversi e noti suoi colleghi aprono,

ahinoi, un nuovo faldone, quello delle responsabilità

di certa magistratura nelle mancate verità sulle pagine

più violente della storia recente del nostro Paese.

Stefania Limiti

Nuove tecnologie e rapporti di dominio/

Imparare dalle storie degli altri

Il libro Internet, Mon Amour – Cronache prima del

crollo di ieri (Ledizioni 2019, pp. 270, € 19,00) è

un esperimento di autoproduzione e informatica conviviale firmato

da Agnese Trocchi, a cura di C.I.R.C.E.

Recita la quarta di copertina: «Le nuove tecnologie ci

danno la possibilità di non dover scegliere. Non è

fantastico?» Quanta fatica in meno! Davvero, è

magnifico delegare la responsabilità di ogni scelta a

sistemi cosiddetti intelligenti. Quale libro acquistare, quale

film o serie TV vedere; ma anche dove andare a cena, o in vacanza;

quale strada percorrere per arrivare a destinazione: ci pensano

piattaforme online, app su misura, navigatori, assistenti

vocali, tutti assai smart. Funziona anche per scegliere

l'anima gemella, o almeno con chi andare a letto, e così

via. Funziona, davvero.

Però

ogni delega ha un prezzo. In questi casi, insieme alla fatica,

ci si libera piano piano anche dalla capacità di scegliere

autonomamente, e quindi ci si libera anche dalla libertà. Però

ogni delega ha un prezzo. In questi casi, insieme alla fatica,

ci si libera piano piano anche dalla capacità di scegliere

autonomamente, e quindi ci si libera anche dalla libertà.

Ecco il perché di questo libro, in cui Agnese raccoglie

una quarantina di storie accadute prima di una (remota? possibile?

probabile?) Grande Peste di Internet. Storie di ordinario ab-uso

tecnologico, raccontate da un gruppo di hacker, artiste, smanettoni,

poi commentate, analizzate e ordinate in cinque giornate: fuoricasa,

relazioni, sex, truffe e una conclusiva

ricreazione.

Sono storie vere, realmente accadute; oppure, più raramente,

solo verosimili. L'obiettivo è raccontare il presente

e il recente passato per ricordarci che il futuro non è

scritto, ma dipende (anche e soprattutto) dalle scelte di ogni

umano, giorno per giorno.

La versione cartacea di questo libro è in distribuzione

anche presso alcuni luoghi affini per feticci cartacei, indicati

sul sito di C.I.R.C.E. La versione integrale del libro si può

leggere liberamente, naturalmente su internet, a questo indirizzo:

ima.circex.org

No, in caso questa fosse la prossima domanda, non prevediamo

di diffonderlo in PDF. Il libro è tutto online, volendo

si può salvare per la lettura offline (copia del sito

con wget, o per windows www.httrack.com) e rimane navigabile

e molto comodo da leggere anche su dispositivi con lo schermo

piccolo. Il PDF, invece, ha tante controindicazioni per la lettura,

essendo un formato per la stampa. Ecco qui più in dettaglio

come la pensiamo in merito: circex.org/it/ima/aiutaci-a-diffondere-internet-mon-amour

Stiamo creando una versione EPUB, che però è un

po' laboriosa, se si vuole ottenere qualcosa di dignitoso.

Internet, Mon Amour è un libro conviviale non

solo per il quadro narrativo ma anche perché utile per

i nostri laboratori e formazioni – del Centro Internazionale

di Ricerca per la Convivialità Elettrica, o C.I.R.C.E.,

il pomposo nome che abbiamo voluto affibbiare alle nostre collaborazioni

– sparsi in giro per l'Europa.

Il presupposto di C.I.R.C.E. è il riconoscimento del

punto di vista privilegiato rappresentato dal digitale di massa.

Almeno dall'inizio del XXI secolo le tecnologie digitali di

massa sono i luoghi in cui risultano più leggibili i

meccanismi di dominio, ovvero le asimmetrie di potere. I media

infatti «mediano» le relazioni di potere, fra individui,

istituzioni e così via. Gli «Altri» radicali,

le macchine, sono la cartina tornasole capace di rivelare i

nostri punti nevralgici, di maggiore sensibilità, a livello

individuale e sociale. Così il dibattito si concentra

sulla sorveglianza, invece che sul capitalismo; sull'insegnamento

dell'informatica, persino ai bambini, invece che sulla logica;

sul cyberbullismo, invece che sulla prepotenza come metodo standard

per farsi strada nella vita; sulle criptomonete, invece che

sull'esproprio continuo della capacità di autodeterminazione

e autogestione delle persone; sulla corretta informazione, invece

che sull'oppressione come modalità di default

per la gestione dei conflitti; sulla regolamentazione dei social

e delle piattaforme, invece che sulla manipolazione strutturale

delle tecnologie di massa.

Ma i conti non tornano. Il dito delle «nuove tecnologie»

tende a oscurare la luna dei rapporti di dominio. Perciò

ci rivolgiamo in primo luogo agli esseri umani curiosi

del loro rapporto con gli esseri tecnici, in particolare

digitali ed elettromeccanici. Insomma quelle che vengono rubricate

solitamente come «macchine».

Perché raccontare storie, allora? Internet, Mon Amour

cerca di concretizzare l'idea che «il metodo è

il contenuto». In parole povere, non si può insegnare

dall'alto di una cattedra a collaborare in maniera orizzontale.

Dal punto di vista metodologico, sarebbe quasi come urlare a

qualcuno di fare silenzio con l'obiettivo di insegnare il «valore

dell'ascolto». O come chiedere di insegnare a usare bene

una pistola affinché non spari mai, ma intanto ci difenda.

Non si può usare bene.

Però si possono fare molte altre cose interessanti. Per

esempio imparare dalle storie degli altri. La versione digitale

di Internet, Mon Amour continua ad arricchirsi di nuovi

racconti di ricreazione, lontani dalle facili distopie. Perciò,

se avete dei suggerimenti, o una storia da raccontare, fateci

sapere: ima@circex.org.

Carlo Milani

C.I.R.C.E.

circex.org

Susan Sontag/

L'autoanalisi di un'intera società

Sorprendono

i diari di Susan Sontag, di cui sono già usciti tradotti

in italiano i primi due volumi per le edizioni Nottetempo (Rinata.

Diari e appunti 1947-1963, Milano 2018, pp. 320, €

22,00 e La coscienza imbrigliata al corpo. Diari e taccuini

1964-1980, Milano 2019, pp. 600, € 25,00). In questi

taccuini, l'intellettuale americana, scomparsa nel 2004, scrive

della propria vita privata, degli affetti più intimi,

del proprio pensiero e degli incontri con figure importanti

del mondo culturale internazionale. Sorprendono

i diari di Susan Sontag, di cui sono già usciti tradotti

in italiano i primi due volumi per le edizioni Nottetempo (Rinata.

Diari e appunti 1947-1963, Milano 2018, pp. 320, €

22,00 e La coscienza imbrigliata al corpo. Diari e taccuini

1964-1980, Milano 2019, pp. 600, € 25,00). In questi

taccuini, l'intellettuale americana, scomparsa nel 2004, scrive

della propria vita privata, degli affetti più intimi,

del proprio pensiero e degli incontri con figure importanti

del mondo culturale internazionale.

I diari, curati dal figlio David Rieff, mostrano la forza e

i lati deboli dell'autrice, il suo pensare lucidamente, dispiegato

poi nella disciplina dei suoi saggi e una grande fragilità

nel vissuto sentimentale e familiare, di cui è sempre

cosciente e a cui guarda come da un suo malevolo doppio, senza

alcun pietismo, né assoluzione.

Difficili e complessi i rapporti con la madre, negativa la figura

del marito, a più riprese descritto con note di disgusto,

che devono avere creato non poca sofferenza al figlio nella

selezione dei brani e quindi pagine e pagine sui fallimenti

amorosi, sull'omosessualità (a tratti bisessualità)

mai celata e sulla dipendenza dalle donne amate che la condizionò

a lungo. Sono questi i brani più amari di diari e taccuini;

vero che scriveva queste pagine sopratutto sopraffatta dalla

tristezza, ma è evidente che viveva ogni relazione lesbica

in modo totalizzante, tanto da far indietreggiare le amanti

coinvolte, anche se va detto che quasi sempre erano più

o meno in difficoltà con la propria vita.

L'attrazione di Sontag per personaggi famosi, cosa che un po'

la irritava, ma ammetteva, dà al lettore ulteriore conferma

dello stile di questa donna tesa e implacabile nel non arrendersi

ai luoghi comuni o a un conforto che non cercava. Questo aiuta

a comprendere lo spirito in cui scrisse queste annotazioni,

frammentarie, discontinue, ma vere. Leggiamo così un

lungo diario che attraversa buona parte del '900 e mostra i

dilemmi che hanno lacerato, non solo la scrittrice Sontag, ma

intere generazioni che tentarono di sottrarsi all'anestesia

morale e civile, ma non senza cadere in un'altra forma di conformismo,

più politico e altrettanto mortale.

L'autoanalisi di Sontag è durissima e c'è, nell'essenza

delle sue riflessioni, un lavoro inarrestabile, una ricerca

e interrogazione che si muovono tra la materialità del

corpo e quella del linguaggio. Se ne serve per scandagliare

i propri lati oscuri, senza censure e questo le garantisce un'integrità

morale che ha il suo peso nella vicenda complessiva della sua

vita, ma la porta anche ad anticipare certe riflessioni della

più recente filosofia.

A

un certo punto si definisce femminista militante, ma non militante

femminista, prendendo un po' le distanze da alcune tendenze

del movimento di allora; sì all'impegno, ma nella libertà

di non farne un mestiere. Da pensatrice radicale e libera, non

amava nemmeno una certa sinistra, troppo ferma al solo anti-americanismo

e di un estremismo spesso fine a se stesso. I suoi giudizi sul

comunismo reale e sul Vietnam del nord che visitò durante

il conflitto, tolgono ogni dubbio sulla lontananza che sentiva

verso ogni ideologia autoritaria e verso i totalitarismi. Non

per questo era morbida con l'ambiente intellettuale, sia newyorchese

che degli espatriati. Basterebbero le pagine sul Marocco a confermare

il suo sottrarsi ad ogni estetismo naïf. A

un certo punto si definisce femminista militante, ma non militante

femminista, prendendo un po' le distanze da alcune tendenze

del movimento di allora; sì all'impegno, ma nella libertà

di non farne un mestiere. Da pensatrice radicale e libera, non

amava nemmeno una certa sinistra, troppo ferma al solo anti-americanismo

e di un estremismo spesso fine a se stesso. I suoi giudizi sul

comunismo reale e sul Vietnam del nord che visitò durante

il conflitto, tolgono ogni dubbio sulla lontananza che sentiva

verso ogni ideologia autoritaria e verso i totalitarismi. Non

per questo era morbida con l'ambiente intellettuale, sia newyorchese

che degli espatriati. Basterebbero le pagine sul Marocco a confermare

il suo sottrarsi ad ogni estetismo naïf.

L'altro rapporto complesso fu con la malattia. Il cancro la

colpi a più riprese, fino all'atto finale, la morte.

Non si arrese e si curò con ogni mezzo. Le ultime fotografie,

scattate dalla sua compagna Annie Leibovitz, ne rivelano la

sofferenza e l'invecchiamento, oltre alla solitudine di chi

è di fronte alla morte. Non si estraniò mai comunque

fino al punto di tacere. La sua condanna delle tante atrocità

fu puntuale e mai subordinata al politicamente corretto. Vedeva

troppo bene sia le falle della democrazia, sia cosa significasse

e implicasse la presenza di movimenti fondamentalisti, il loro

essere più che antidemocratici, impregnati di un patriarcato

in cui l'odio verso i diritti delle donne e dei diversi ha passato

ogni limite e dove l'uso della religione è finalizzato

ad imporre una visione unica del vivere, creando di fatto un

imperialismo se possibile ancora più feroce di quello

che vorrebbero eliminare.

I taccuini fino ad ora pervenuti si fermano al 1980, si aspetta

quindi il terzo volume, ma tanto altro si può comunque

leggere nei suoi ultimi libri. Resta da dire il suo amore per

la letteratura, il cinema, la cultura in tutte le sue ramificazioni.

Impressionano le liste di film che riusciva a vedere, lo stesso

per le letture. Tra le altre cose fu anche regista di film e

di spettacoli teatrali. I suoi film e il teatro, così

come i suoi romanzi, non raggiunsero mai il livello dei saggi

dove la sua intelligenza trovò lo sbocco ideale. Soffrì

anche per questo. Si voleva artista a tutto tondo, ma il suo

talento era diverso. Non cosa da poco in ogni caso; da lì

vengono la sua capacità di critica severa, il coraggio

in ogni frangente (in alcuni casi assai scomodo) e la curiosità

per un mondo da esplorare e vivere con gli altri. Tutto questo

la sua scrittura privata lo conferma.

Nadia Agustoni

Pino Pinelli/

”Hanno detto che mi sono suicidato”

Non tacete, io sono innocente...

Non tacete, che il silenzio sarebbe vergogna.

(Bartolomeo Vanzetti)

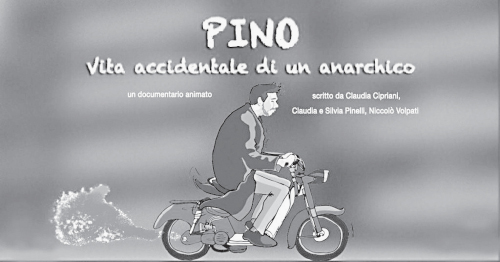

«Mi chiamo Giuseppe Pinelli, ma tutti mi chiamano Pino. Sono morto nella

notte del 15 dicembre 1969. Hanno detto che mi sono suicidato,

che mi sono buttato dal quarto piano della questura di Milano».

Comincia così il film Pino - Vita accidentale di un

anarchico di Claudia Cipriani. Un titolo che rimanda esplicitamente

alla pièce di Dario Fo (Morte accidentale di un anarchico)

e che, fin dal titolo, parla soprattutto della “vita”

di Pino, della sua quotidianità al Circolo anarchico

Ponte della Ghisolfa, dei suoi ultimi giorni con la famiglia

e i compagni nella casa di Via Preneste - le porte sempre spalancate

sul mondo - i ricordi delle figlie ancora bambine. La voce fuori

campo di un attore interpreta Pinelli, in apertura, poi saranno

soprattutto due attrici “nei panni” delle figlie

a condurci, a parole, in questa storia di lutto e dolore non

di una sola famiglia, né dei soli circoli libertari,

ma dell'Italia intera.

Al principio, sullo schermo vediamo “in soggettiva”

una strada d'asfalto srotolarsi nella notte buia. Idealmente,

in quel momento, “siamo tutti” Pinelli, a bordo

del suo leggendario motorino rosso scassato, a percorrere la

notte di Milano, ancora una volta. Già morto, ucciso,

innocente, la “sua” voce aggiunge: «Hanno

detto che mi sono buttato, gridando “è la fine

dell'anarchia!”, ma chi mi conosceva bene sa che non mi

sarei mai arreso. Ci sono troppe cose da cambiare in questo

mondo... Per questo non mi sarei mai suicidato. Forse pensavano

che la morte di un anarchico sarebbe stata dimenticata in poco

tempo. Hanno fatto male i loro conti».

Al principio, sullo schermo vediamo “in soggettiva”

una strada d'asfalto srotolarsi nella notte buia. Idealmente,

in quel momento, “siamo tutti” Pinelli, a bordo

del suo leggendario motorino rosso scassato, a percorrere la

notte di Milano, ancora una volta. Già morto, ucciso,

innocente, la “sua” voce aggiunge: «Hanno

detto che mi sono buttato, gridando “è la fine

dell'anarchia!”, ma chi mi conosceva bene sa che non mi

sarei mai arreso. Ci sono troppe cose da cambiare in questo

mondo... Per questo non mi sarei mai suicidato. Forse pensavano

che la morte di un anarchico sarebbe stata dimenticata in poco

tempo. Hanno fatto male i loro conti».

Il film Vita accidentale di un anarchico è un

lavoro anomalo e sentito, documentato, personale, storico, famigliare,

a tratti poetico (Pino guarda la città scorrere al contrario

sull'acqua dei navigli, Pino legge Topolino alle sue

bambine con tanto di “Bang, Gasp, Gulp!”).

Realizzato in tecnica mista, è documentario, animazione,

collage di ritagli di giornali, fotografie, filmati d'epoca.

Forse eccede nel voler condensare anche cinquant'anni di Storia

successiva (lo scorrere degli anni e delle immagini di repertorio

da Reagan a Berlusconi). Riesce però completamente a

evitare la “docufiction”, genere brutto fin dal

nome, ed è soprattutto traccia “diaristica”

delle figlie. Il film parte proprio dal racconto di Claudia

e Silvia, coautrici insieme alla regista e a Niccolò

Volpati. Narrazione ad altezza e sguardo delle bambine di allora.

Innocenti, come il padre, in un'Italia in cui la strategia della

tensione raggiunge il suo culmine tragico.

Un mosaico che si compone progressivamente, attraverso il racconto

delle figlie di Pino, che a loro volta, oltre ai personali ricordi,

hanno in parte conosciuto il padre attraverso la narrazione

della madre e degli amici. L'antiautoritarismo, il pacifismo,

la non violenza di Pinelli, sempre dalla parte degli ultimi,

tutto emerge attraverso racconti privati e le letture consigliate

da Pino agli amici (L'antologia di Spoon River di Edgar

Lee Masters, Memorie di un rivoluzionario di Kropotkin,

La disobbedienza civile di Thoreau e La fattoria degli

animali di George Orwell).

Anarchico, ferroviere, esperantista, idealista... Il ritratto

di Pino emerge potente e nitido attraverso parole, immagini

e “immaginazioni” (veritiere): l'attore che lo interpreta

e il cartoon.

I giornali di allora titolano: “Gli dissero: abbiamo preso

Valpreda e Pinelli saltò giù dalla finestra”.

“Valpreda continua a negare”. “I vicini affermano:

sembravano brave persone”.

Stabiliscono già la loro “Verità”

lapidaria, innegabile e inoppugnabile.

Il questore Guida, ex direttore del confino di Ventotene durante

il fascismo, dichiarò: «Il suo gesto suicida è

come una confessione».

Ogni falsità, mezza verità, inganno ritorna a

fuoco nell'opera di Cipriani, la cui visione andrebbe accompagnata

al recente libro di Paolo Pasi, Pinelli – Una storia

(ed. eleuthèra).

È assordante nel film il silenzio che accompagna le immagini

dei funerali delle vittime della strage di Piazza Fontana (15

dicembre) e poi quelli di Pino (20 dicembre), del quale vediamo

rare tracce filmate in bianco e nero. Licia, i parenti e gli

amici in lutto camminano nella nebbia in un filare di alberi

del cimitero.

Struggente anche il racconto delle figlie alla vigilia dell'inaugurazione

dell'opera di Enrico Baj I funerali di Pinelli (che non

“inaugurò” mai, dopo l'omicidio Calabresi).

Claudia e Silvia si vedono/riconoscono nelle due bambine dipinte

in lacrime e con le mani sugli occhi dell'opera e ne escono

sconvolte. Riconoscersi nell'arte diventa riconoscersi nella

verità.

La moglie di Pino osserva: «Alla morte non c'è

rimedio, alla diffamazione sì».

Come nel libro Una storia quasi soltanto mia di Licia

Pinelli e Piero Scaramucci (ed. Mondadori) colpisce ancora oggi

proprio la forza senza pari della moglie di Pino, la sua determinazione

a esigere verità e giustizia per l'amato, a nascondere

ogni pianto davanti alle bambine. A occultare ogni giornale,

a spegnere ogni televisore.

Un giorno Pino disse, riferendosi alle tensioni crescenti: «Non

vedo l'ora che passi questo 1969».

Purtroppo quel '69, proprio quando stava terminando cronologicamente,

è rimasto come sospeso per sempre nel suo loop

di menzogne.

Nel 2005 la Cassazione stabilisce che la strage di Piazza Fontana

fu compiuta da Freda e Ventura, non più processabili,

perché assolti in via definitiva nel 1987.

Nessuna giustizia per la strage, così come nessuna giustizia

per Pinelli. L'unico riconoscimento di “giustizia ufficiale”

– visibile nel finale del film – fu quando, nel

2009, il presidente della repubblica Giorgio Napolitano invitò

Licia al Quirinale. Chiese «rispetto per la figura di

un innocente che fu vittima due volte, prima di pesantissimi

infondati sospetti e poi di un'improvvisa, assurda fine».

Luca Barnabé

Charlie Hebdo/

La libertà (pagata cara) di ridere di tutto

Il memoir di Philippe Lançon, uno dei sopravvissuti

alla strage di Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015, non

dedica poi molte pagine all'attentato. L'autore vi si sofferma

in un capitolo dove descrive con grande cura la confusione e

il terrore di quei due minuti in cui vide cadere alcuni fra

i suoi più cari amici, uccisi dai proiettili dei fratelli

Kouachi, e rimase gravemente ferito. Ma per quanto possa apparire

strano, non è la parte cruciale del libro. In realtà

La traversata – pubblicato da e/o nella traduzione

di Alberto Bracci Testasecca (Roma 2020, pp. 464, € 19,00)

– è per la maggior parte la cronaca del dopo, ovvero

di una lunghissima degenza, con tutto ciò che questo

comporta: la solitudine e l'immobilità; gli incontri

casuali con gli altri pazienti e le fragili relazioni che ne

sorgono; la nuova scansione del tempo; alcune letture e alcuni

ascolti (Kafka, Thomas Mann e Bach su tutti); gli agenti di

polizia che piantonano la camera d'ospedale, per fronteggiare

eventuali nuovi assalti; la ciclicità delle operazioni,

dei fallimenti e dei tentativi per riavere un corpo funzionante

e una bocca integra; la difficoltà di “posare di

nuovo i piedi sulla sponda dei vivi”; le sedute di fisioterapia

e cinesiterapia dopo gli interventi chirurgici; e infine, una

rigorosa dieta di opinioni.

Vittima “dei censori più zelanti, quelli che liquidano

tutto senza aver letto niente”, Lançon limita il

più possibile le considerazioni di ordine generale e

anzi comincia a provare una certa nausea delle parole: “Ogni

parola pubblica aveva il marchio dell'indifferenza e della vanità.

Tutte, a cominciare dalle mie. Le parole vivevano ormai soltanto

nel campo più intimo e concreto, era l'unico posto in

cui potevano vivere e, pur attenuata, è una sensazione

che provo ancora due anni e mezzo dopo mentre sto scrivendo

queste righe, per quel che valgono. Ho sempre l'impressione

di scrivere a lato di me stesso quando scrivo per quelli che

non hanno conosciuto la camera e il silenzio che la avviluppava.

La camera è il luogo in cui le parole crepano, si spengono.

Non ne sono uscito. Continuo a pensare che quel che scrivo sia

di troppo.”

Vittima “dei censori più zelanti, quelli che liquidano

tutto senza aver letto niente”, Lançon limita il

più possibile le considerazioni di ordine generale e

anzi comincia a provare una certa nausea delle parole: “Ogni

parola pubblica aveva il marchio dell'indifferenza e della vanità.

Tutte, a cominciare dalle mie. Le parole vivevano ormai soltanto

nel campo più intimo e concreto, era l'unico posto in

cui potevano vivere e, pur attenuata, è una sensazione

che provo ancora due anni e mezzo dopo mentre sto scrivendo

queste righe, per quel che valgono. Ho sempre l'impressione

di scrivere a lato di me stesso quando scrivo per quelli che

non hanno conosciuto la camera e il silenzio che la avviluppava.

La camera è il luogo in cui le parole crepano, si spengono.

Non ne sono uscito. Continuo a pensare che quel che scrivo sia

di troppo.”

Una nausea che si manifesta anche nei confronti della pompa

delle manifestazioni, dell'onda di retorica – spesso in

ottima fede, a volte meno – dei giornali e della politica.

Quando legge dello slogan Je suis Charlie, Lançon

si limita sobriamente ad affermare che lui, a letto con una

mascella distrutta e numerose ferite, non è Charlie:

“Manifestazione e slogan riguardavano un evento di cui

ero stato vittima, di cui ero uno dei sopravvissuti, ma per

me era un evento intimo. Me l'ero portato dietro come un tesoro

malefico o un segreto in quella stanza in cui niente e nessuno

poteva seguirmi completamente, a parte colei che mi aveva preceduto

nel cammino che mi accingevo a intraprendere: Chloé,

la mia chirurga. Scrivevo su Charlie, ero stato ferito e avevo

visto i miei amici morti a Charlie, ma non ero Charlie.”

Semmai è i suoi affetti, è i suoi medici –

e non ci si inganni, perché è esattamente per

questa possibilità di chinarsi sul proprio cerchio ristretto

di amori e idiosincrasie che Charlie Hebdo si è

battuta.

Un altro aspetto molto interessante de La traversata

è il rifiuto, da parte di Lançon, di qualsiasi

senso di colpa del sopravvissuto. Chi ha letto Primo Levi conosce

bene questa sindrome: tuttavia Lançon non si colpevolizza

per essere rimasto vivo: prova molto dolore per chi è

morto, prova rabbia, ma non altro. La sua amministrazione del

lutto è fieramente libertina, nel vero spirito di Charlie

Hebdo, viene da dire. Da ciò scaturisce un inno alla

vita pressoché assoluto; e per questo è bene non

aspettarsi dalla Traversata conforti morali o profonde

rivelazioni: la vita, la vita vera, è tutto: gli amori

e le letture e la musica, ma anche gli egoismi, i difetti, le

piccole meschinità, l'indifferenza, la rabbia. Questo

è quanto accetta per intero Lançon, quanto accettavano

i suoi amici assassinati. È meglio della morte. Specularmente,

l'autore rifiuta il potere che acquisirebbe in quanto vittima:

potere di essere ascoltato più del previsto; potere sacrale

di perdono e assoluzione. Rifiuta i doni oscuri di quel giorno

orrendo, fra cui l'eventuale arroganza di “saperne di

più”.

Libertario come il nucleo storico di Charlie, ma direi individualista

fino al midollo, Lançon ci guida in una “traversata”

che è innanzitutto personale: le complicazioni di una

storia d'amore su cui l'attentato grava come un macigno; i rapporti

con il fratello e i genitori; le conversazioni con medici e

infermieri. Tutto questo significa snobbare l'enorme tratto

politico e sociale di quanto accaduto? No, certo. Ma è

nelle fessure del testo che questo tratto viene indagato, con

una sorta di comprensibile stanchezza e disgusto: eppure lanciando

qualche spunto illuminante.

Innanzitutto: la mattina dell'attentato, come le altre, i redattori

di Charlie Hebdo erano lì per “dire cazzate”.

Letteralmente. “Insisto, lettore: in quel mattino come

gli altri l'umorismo, l'apostrofe e l'indignazione teatrale

erano i giudici e gli esploratori, i genietti buoni e quelli

cattivi, secondo una tradizione molto francese che valeva quello

che valeva, ma il cui seguito avrebbe dimostrato che l'essenziale

del mondo le era estraneo.” Anche per questo, come osserva

con amara ironia Lançon, quella mattina in Francia erano

ben pochi a voler essere Charlie. Il giornale aveva alcuni lettori

fedeli ma certo molti più detrattori, che lo accusavano

di razzismo e che lo odiavano al punto di trasformare “la

lotta sociale in bigottismo” – proprio ciò

contro cui Charlie Hebdo si scagliava.

“Eravamo una banda di amici più o meno intimi di

un piccolo giornale ormai in bolletta, quasi defunto”,

spiega il giornalista. “Lo sapevamo, ma eravamo liberi.

Eravamo lì per divertirci, per insultarci, per non prendere

sul serio un mondo disperante.” Si può essere d'accordo

o meno con il loro modo di divertirsi, ma non si può

negare che l'esperimento di Charlie era ed è di tendere

la libertà d'espressione al suo limite estremo; ridere

di tutto, ridendo in primo luogo di se stessi. E in effetti

gran parte del dibattito prima e forse ancor più dopo

l'attentato, pur sempre riconoscendo l'oscenità e l'orrore

di quella violenza, si è concentrato sulla liceità

della satira da parte di Charlie Hebdo, spesso gratuita

o rivolta verso la religione di fasce sociali discriminate e

povere – appunto l'Islam. Come se in redazione fossero

del tutto ciechi di fronte alla diseguaglianza sociale o praticassero

una forma di irresponsabilità totale, che prima o poi

avrebbe provocato quanto è accaduto: ragionamenti del

genere erano moneta corrente.

Ebbene, una delle ultime cose che Lançon ha sentito durante

la riunione del 7 gennaio 2015 è stata una tirata di

Tignous, al secolo Bernard Verlhac, uno dei vignettisti del

settimanale, prima che venisse falciato dai colpi morendo con

la penna in mano. È bene citare il brano per intero:

“Ha parlato della periferia da cui veniva lui, Montreuil,

e dei suoi amici d'infanzia. Molti di loro erano morti, finiti

in prigione o devastati da qualcosa. «Io ne sono uscito»

ha tuonato, «ma loro? Che hanno fatto per loro, perché

avessero un'opportunità? Niente! Non hanno fatto niente.

E continuano a non fare niente per quelli che vengono dopo,

per tutti quelli che non hanno un lavoro né un'occupazione,

che ciondolano per strada e sono condannati a diventare ciò

che ne abbiamo fatto noi, degli islamisti, dei pazzi furiosi,

e non venirmi a dire che lo Stato ha fatto tutto per loro. Non

ha fatto proprio niente, lo Stato. Li lascia crepare. È

un pezzo che se ne frega!». Sto ricostituendo, riassumendolo,

un discorso molto più perentorio, arrabbiato, limpido,

un discorso che sgorgava dal cuore, brandendo la matita, che

l'accento popolare del disegnatore aveva trasformato in un grido

di rabbia in favore dei poveri delle periferie, dei disoccupati,

dei violenti, degli arabi, dei musulmani, dei terroristi. Bernard

non ha replicato e io ho pensato che era arrivato il momento

di andarmene.”

Poi sono arrivati gli assassini.

Giorgio Fontana

|