Per un'emancipazione

integrale e completa

Le

edizioni anarchiche ticinesi La Baronata pubblicano di Henri

Roorda Il maestro non ama i bambini (Lugano

2014, pp. 80, FrS. 12,50, € 10,00, http://www.anarca-bolo.ch/baronata).

Ne riproduciamo l'introduzione di Francesco Codello. Le

edizioni anarchiche ticinesi La Baronata pubblicano di Henri

Roorda Il maestro non ama i bambini (Lugano

2014, pp. 80, FrS. 12,50, € 10,00, http://www.anarca-bolo.ch/baronata).

Ne riproduciamo l'introduzione di Francesco Codello.

Nato a Bruxelles nel 1870, a causa delle posizioni politiche

anticolonialiste del padre olandese, costretto a fuggire dal

suo paese nativo in seguito alla pubblicazione di un pamphlet

anticolonialista, vive la sua vita prevalentemente nella Svizzera

Romanda e a Losanna.

Henri Roorda inizia nel 1892 a insegnare matematica e ad affinare

la sua sensibilità pedagogica in senso libertario. Pubblica

negli anni che si succedono diversi articoli sulla scuola, l'insegnamento,

l'educazione, in numerose testate anarchiche e libertarie. Nel

1917 pubblica a Losanna il testo Le pédagogue n'aime

pas les enfants che viene qui editato. Nel 1925 decide di

porre fine alla sua vita rivendicando il diritto per ciascuno

di decidere quando e come morire.

Se la vita di Roorda si inserisce a pieno titolo nella tradizione

del pensiero antiautoritario (emblematica la sua fine volontaria),

il suo pensiero, in particolar modo quello educativo, pur appartenendo

a un periodo storico preciso e pur collocandosi nell'alveo della

memoria anarchica, presenta numerosi spunti di attualità.

Il professore svizzero (di fatto), nelle sue pubblicazioni,

nel solco delle riflessioni libertarie tese alla promozione

di una emancipazione integrale e completa di ogni essere umano,

non manca di offrirci argomenti e valutazioni quanto mai utili

per una attuale critica del sistema sociale autoritario, con

in più un gusto tutto suo di umorismo dissacrante e intuitivo.

Già nel titolo di questa sua riflessione, “Le pédagogue

n'aime pas les enfants” (Il maestro o l'insegnante non

ama i bambini), provoca immediatamente una sorta di fastidio

concettuale se non se ne colgono le implicazioni e le meditazioni

conseguenti. Quale educatore autenticamente degno di fregiarsi

di questo titolo, infatti, non inorridirebbe di fronte alla

condizione strutturale nella quale le società hanno organizzato

le loro scuole e pianificato l'intero sistema educativo? Questa

la domanda di fondo da cui muove il ragionamento di Roorda e,

conseguentemente, la convinzione che ci rappresenta in questo

testo, secondo la quale appunto solo pochi maestri sanno cogliere

l'assurdità di un sistema scolastico fortemente impregnato

di autoritarismo. Ecco perché chi non rifiuta tutto questo,

pur sentendosi un educatore, di fatto perpetuando queste ritualità,

non può affermare di amare i bambini.

Attenzione però, il discorso dell'educatore svizzero,

non è mai condito da affermazioni perentoriamente dogmatiche

(ideologizzate), né il linguaggio scivola in roboanti

asserzioni di maniera (apparentemente rivoluzionaria). Il suo

pacato incedere è proprio di chi fonda le proprie osservazioni

dall'interno di una prospettiva e di una professione, avvertendo

il lettore di essere prudente nell'accogliere le critiche ma,

al contempo, anche di continuare a mettere alla prova dei fatti,

empiricamente e pragmaticamente, tutto quello che gli viene

proposto. Si tratta di un atteggiamento proprio di chi sviluppa

le proprie convinzioni facendo sempre attenzione a metterle

in discussione perché talvolta si può divenire

prigionieri anche delle proprie verità, quando queste

non sono animate da autentico spirito libertario.

Fatte queste premesse però la sua critica al sistema

scolastico è decisa e radicale, se vogliamo in qualche

modo anticipatrice delle più moderne teorie descolarizzatrici

di illiciana ascendenza, senza però rinunciare a coniugare

una prospettiva di radicale cambiamento con la paziente e faticosa

azione quotidiana anche all'interno di una società sicuramente

non libertaria. La scuola come istituzione totale, che sottomette

le menti e addomestica i corpi, è il bersaglio della

sua critica, non solo una certa scuola (quella religiosa) ma

anche quella che si presenta come diversa, comunque statale.

Si tratta per Roorda di smascherare l'insieme delle pratiche

e delle teorie che le rappresentano, di cui il sistema-scuola,

le sue ritualità, i suoi presupposti fondativi e le sue

articolazioni organizzative, si nutrono e ne costituiscono l'essenza

trasversale alle diverse politiche governative. Non è

un caso che la sua azione si sia concretizzata anche nel sostegno

all'esperienza della scuola Ferrer di Losanna e al sostegno

attivo a tutto quel movimento, non solo ferreriano, di sperimentazioni

scolastiche che hanno caratterizzato questi anni del secolo

ventesimo fino all'avvento dei totalitarismi. Per Roorda la

Scuola è innanzitutto una scuola di sottomissione che

ha comunque come scopo l'addestramento funzionale degli individui.

Qui il suo riflettere si accompagna a quello della più

classica tradizione anarchica e libertaria che da William Godwin

arriverà fino ad Alexander Neill per poi proseguire nelle

contemporanee esperienze di educazione antiautoritaria e incidentale.

Le scuole sono una sorta di caserme dello spirito e disciplina

dei corpi, che si sostengono attraverso una sistematica azione

ripetitiva e suadente di ritualità e prassi quotidiane,

che potremmo dire riecheggiano le descrizioni del Foucault di

Sorvegliare e punire.

Non si tratta dunque di contestare (solo) la caducità

dei contenuti che vengono impartiti, le metodologie che non

lasciano spazio all'apprendimento autentico e originale, la

perpetuazione di rapporti gerarchici e autoritari, la selezione

classista, ecc., tutto sicuramente vero e ben presente nelle

sue osservazioni critiche, ma occorre andare oltre.

Bisogna cogliere, ci dice il pedagogista svizzero, la natura

appunto totalizzante del sistema, denunciare con forza una pedagogia

adulto-centrica, un insieme di pratiche che mettendo al centro

l'insegnamento (quindi il presunto possessore della conoscenza),

sviliscono l'apprendimento (l'incidentalità e l'autonomia

del presunto discente). Se lo scopo è la normalizzazione

delle vite a favore di una precoce assimilazione a un sistema

autoritario, bisogna ribellarsi, costruire vere alternative

antiautoritarie, spazi di autonomia e di libertà, per

interrompere il circolo vizioso del sistema e modificare l'immaginario

sociale in senso libertario. La Scuola è simile a una

prigione, dotata di un proprio tribunale interno che si preoccupa

di valutare le “giuste” risposte a domande poste

in modo standardizzato e schematizzato, a misurare quella quantità

di conoscenze (nozioni o informazioni in realtà) ritenuta,

dall'insieme dell'organizzazione, quella sufficiente per essere

considerata degna di un apprendimento pre-stabilito.

Roorda, dimostrando in questo un forte senso di anticipazione

e un'intuizione veramente eccezionale, afferma con convinzione

che la scuola esige troppo dai bambini. L'ingresso dei piccoli

nel sistema scolastico è troppo precoce, sempre più

ne occupa e organizza lo spazio e il tempo, imponendosi in maniera

soffocante e alienante. L'infanzia viene mutilata della sua

natura e dimensione, l'adultizzazione è precoce e invasiva.

L'alternativa che egli propone è quella classica della

tradizione anarchica (attenzione non confessionale), dove, sostanzialmente,

l'autonomia (del pensare e dell'agire) costituisce il vero fondamento

di un'educazione autenticamente alternativa. Uno spazio e un

tempo nel quale ogni specificità, ogni sensibilità,

ogni essere, trovi modo di esprimere la propria personalità

in armonia con quelle degli altri, senza sopraffazioni e violenze

più o meno evidenti o mascherate. Insomma dove ciascuno

diviene liberamente ciò che è e che desidera e

non ciò che qualunque altra autorità ha deciso

per lui. Ricerca, spazio prioritario agli interessi e alle curiosità,

creatività, individualizzazione, incidentalità,

diversità naturale coniugata con uguaglianza sociale,

ecc: questi gli assi portanti di una nuova educazione veramente

antiautoritaria posti da Roorda a fondamento di una nuova scuola.

Non può mancare, nella sua visione, un diverso significato

del ruolo dell'educatore, qui inteso come facilitatore, accompagnatore,

che fonda sul rispetto effettivo del bambino/a, sull'empatia

e su di una sensibilità tutta delicata e autentica, il

proprio agire. Roorda delinea una postura diversa dell'insegnante

e dell'educatore, una vera rivoluzione del ruolo tradizionale

e autoritario, a favore di una condivisione di un percorso di

ricerca e di mutuo scambio di esperienze e conoscenze, senza

calpestare e neanche quasi sfiorare le proprie originalità,

consapevoli che, comunque, ogni educazione è un'esperienza

sociale e condivisa.

La lettura attenta e profonda di questo testo offre a ciascuno

di noi, educatori di professione o no, spunti e pensieri che

fanno riflettere e che possono essere “usati” nella

nostra quotidianità, senza che possano farci sfuggire

da un impegno che veramente testimoni un amore autentico per

i bambini e le bambine.

Francesco Codello

Movimenti

dal basso

e democrazia partecipataCon il suo ultimo libro Virtù che cambiano il mondo.

Partecipazione e conflitto per i Beni Comuni (Feltrinelli,

Milano 2013, pp. 160, € 12,00) Guido Viale indica e analizza

le qualità che garantiscono a tutti un'apertura verso

un mondo diverso, un veicolo finalizzato a raggiungere una giustizia

per il sociale e per l'ambiente. Un tale auspicabile obiettivo

sarebbe raggiungibile, secondo l'autore, sia tramite la risoluzione

delle conflittualità intrinseche nelle lotte contro il

sistema di potere, sia attraverso l'adesione e l'interessamento

passionale alle rivendicazioni decisionali per cambiare la politica

e la sua agenda. Decisivo è il nostro modo di concepire

la società e il mondo, con comportamenti e buone pratiche

quotidiane, basate sulla partecipazione e la condivisione continua

delle decisioni.

Le “virtù” sono bistrattate da un sistema

di potere basato sulla meritocrazia e il servilismo, dominante

il contesto sociale diviso tra “vincenti” e “perdenti”.

La competizione universale ad oltranza di tutti contro tutti

è imposta dall'avanzata di un neoliberismo postfordista

e reazionario che aliena gli esseri umani deprivandoli di dignità,

travalicando ormai l'antiautoritarismo in fabbrica e il ritorno

dell'indignazione nelle piazze.

Le virtù della dignità, dell'empatia, della conoscenza,

della sobrietà sono necessarie ad avviare un percorso

futuro di trasformazione del mondo in una “conversione

ecologica” che parta dalle rivendicazioni dal basso contro

lo strapotere della formula TINA (“There is no alternative”),

che impone la legge dell'industria tramite la dittatura dell'ignoranza

e del liberismo capitalista sintetizzato dai suoi principali

esponenti: Thatcher, Reagan, Wojtyla.

Per una democrazia dal basso e per la trasformazione ecosostenibile

del pianeta, secondo Viale, è necessario coniugare lotte

e saperi, nell'aggregazione di soggetti dissenzienti e di movimenti

diversi, in un'educazione permanente fondata sulle buone pratiche

dei saperi diffusi e delle scuole di vita, di cui il mondo della

disoccupazione, della precarietà e del lavoro è

straordinariamente ricco.

L'orizzonte da raggiungere è la conversione ecologica

di cui parlava Alex Langer, quale percorso necessario per ricondurre

l'attività e la convivenza umane entro i limiti della

sostenibilità sociale e ambientale, tramite le virtù

dell'immaginazione e della creatività; il fine è

quello di produrre meglio e consumare meno, cambiando lo stile

di vita, per combattere la crisi non solo congiunturale, ma

soprattutto ambientale. La conversione ecologica è una

scelta etica, un'abiura all'individualismo che domina l'attuale

cultura, nella mendace prospettiva di perseguire la propria

affermazione personale nella competizione senza regole e remore

verso il nostro prossimo.

Viale è convinto che si possa cambiare: la riconversione

produttiva, la riterritorializzazione, la priorità del

ruolo dei servizi pubblici locali sono l'antidoto alla privatizzazione

che sta consegnando i beni comuni e la ricchezza collettiva

al mondo della finanza internazionale. Per riappropriarci di

tali beni è necessario fare comunità e coordinarsi

in reti sociali convergenti, per superare la logica dell'individualismo

competitivo, come avviene con le varie forme di resistenza al

“pensiero unico”: un grande esempio è la

lotta No-Tav in Val di Susa.

La democrazia partecipata dal basso, lo spazio pubblico e le

nuove forme di convergenza, cooperazione, deliberazione consensuale

non sono dissociabili dal bene comune della conoscenza, del

legame sociale e della creatività. La lotta contro l'appropriazione

e la privatizzazione, per la conversione ecologica, è

necessariamente fondata sulle cosiddette “virtù

che cambiano il mondo”, ossia scelte, orientamenti, saperi,

che si sviluppano nella condivisione, nella reciprocità,

nell'accoglienza.

Viale, nella sua opera, individua percorsi di formazione capaci

dell'organizzazione necessaria per esautorare gli attuali poteri

politici, imprenditoriali, amministrativi e culturali, che sono,

all'opposto, incapaci di assicurare prospettive di futuro, non

solo al nostro Paese, ma all'intero pianeta. Le “virtù”,

nutrenti le lotte di base e le pratiche alternative, che garantiscono

a tutti un'apertura verso un mondo diverso, costituiscono la

possibilità di sottrarsi all'attesa impotente della catastrofe

economica e ambientale che incombe: possiamo insieme “sgonfiare”

questa “bolla” fondata sul nulla degli ego dominati

dall'ambizione e dalla paura.

Laura Tussi

Contro

il fanatismo,

spunti di autocriticaÈ risaputo quanto sia più facile vedere pagliuzze

negli occhi altrui piuttosto che le travi nei propri. Per questo

– e perché chi scrive conosce in prima persona

l'illusione di collocare se stessi sempre sul lato migliore

della strada – consiglio la lettura di questo piccolo

libro uscito alcuni anni fa (Amos Oz, Contro il fanatismo,

Feltrinelli, Milano 2004, pp. 78, € 4,50) e più

volte ristampato. Mi pare un buon suggerimento per tutti coloro

che abbiano nel cuore il sogno di una società libera

composta da diversi conviventi in pace.

Il libretto è suddiviso in tre capitoli, tre lezioni

che riflettono in maniera profonda, ma con leggerezza e molta

ironia, sulla natura del fanatismo, per arrivare a vedere il

compromesso non come arresa ma bensì come qualcosa che

nasce dal desiderio profondo di accettarsi l'uno con l'altro.

Interessante, ai miei occhi, è il fatto che Oz abbia

compiuto il suo tragitto di riflessioni partendo da se stesso

– la sua infanzia, la sua storia personale (con la migliore

ebraica ironia) – per prendere poi in considerazione il

fanatismo come impronta del carattere (dove non è difficile

riconoscersi) e arrivare, con la terza lezione, al tema più

ampio e cruciale quale è quello della difficile situazione

tra Israele e Palestina. È questo movimento – dal

personale al collettivo, al sociale/politico, e viceversa –

che trovo importante, una modalità, oserei dire, dalla

quale non si può prescindere se si vuole innanzitutto

fare esperienza autentica dell'esistenza, ma, soprattutto, non

parlare a vanvera.

“Il fanatismo, credo, prende le mosse in casa”

e bisognerebbe non dimenticarselo mai, e fare del proprio piccolo

territorio, composto da parenti e amici, la prima palestra di

educazione alla civiltà, per poi uscire di casa e vedere

cosa si è in grado di gestire fuori Infatti: “Ritengo

che l'essenza del fanatismo stia nel desiderio di costringere

gli altri a cambiare. Quell'inclinazione comune a rendere migliore

il tuo vicino, educare il tuo coniuge, programmare tuo figlio,

raddrizzare tuo fratello, piuttosto che lasciarli vivere. Il

fanatico è la creatura più disinteressata che

ci sia. Il fanatico è un grande altruista. [...] Vuole

salvarti l'anima, vuole redimerti, vuole affrancarti dal peccato,

dall'errore, dal fumo.”

E ancora: “solo colui che ama può diventare

un traditore. Il tradimento non è il contrario dell'amore,

è una delle sue tante opzioni. Traditore è colui

che cambia agli occhi di coloro che non possono cambiare e non

cambierebbero mai e odiano cambiare e non lo concepiscono, a

parte il fatto che vogliono continuamente cambiare te: così

la penso io. In altre parole agli occhi del fanatico il traditore

è chiunque cambi. Triste alternativa quella fra il diventare

un fanatico o un traditore. [...] Penso che il seme del fanatismo

si annidi immancabilmente nella rettitudine inflessibile, piaga

di molti secoli.”

Come vedete, spunti interessanti di riflessione, anche se ovviamente

soluzioni facili per il fanatismo non ce ne sono. Amos Oz suggerisce

due escamotage, buoni trucchi per confondere se stessi e le

proprie certezze. Uno è l'immaginazione, la possibilità

che abbiamo sempre di immaginarci nei panni di un altro: “immaginarci

nel preciso momento in cui sentiamo di avere ragione al cento

per cento. Anche quando si ha ragione al cento per cento, e

l'altro ha torto al cento per cento, anche in quel momento è

utile immaginare l'altro”. Domandiamoci: se fossi

lei, e se fossi lui? La capacità letteraria di immaginare

come la stessa situazione può essere vissuta da un altro,

sposta senz'altro l'attenzione dalla centralità assolutista

del nostro “giusto” modo di vedere.

L'altro escamotage è l'umorismo, che rende tutto più

relativo e quando si può ridere, soprattutto di sé

stessi, è una gran cosa.

Nella terza lezione, Israele e Palestina: fra diritto e diritto,

si entra nel vivo di una situazione difficile e dolorosa, dall'autore

conosciuta in prima persona, e della quale parla non cercando

di portare la ragione da una delle due parti, ma sottolineando

il profondo dolore di entrambe. Sicuramente un modo diverso

di guardare a quella realtà rispetto ai soliti schieramenti

pro o contro.

Amos Oz usa una bella immagine per parlare di noi esseri umani

ed è quella di paragonarci a una penisola. “Siamo

tutti penisole,” dice, “per metà attaccati

alla terraferma delle nostre tradizioni, della cultura che ci

ha formati, della lingua di appartenenza, la famiglia, gli amici

[...], per l'altra metà di fronte all'oceano dove abbiamo

bisogno di essere lasciati, soli ad ascoltare il vento.”

È un'immagine congeniale a descrivere il genere umano

nel suo vivere in mezzo tra bisogno di certezze e anelito verso

lo sconosciuto, tranquillità e avventura, nella costante

ricerca del vero significato di una parola difficile quale libertà.

Silvia Papi

Gatti

non foste

a viver come brutiGatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e

canoscenza! Si può dire sia questo il centro tematico

del prezioso lavoro di Lucilio Santoni (Fusa e parole tra

umanità e gatti, Infinito edizioni, Modena 2014,

pp. 100, € 12,00): la virtù anarchica, ovvero la

nuda passione che libera dai soprusi del potere. A dispetto

del titolo, non si pensi che il volume sia destinato alla ristretta

cerchia degli etologi o dei soli animalisti. Perché è

straordinariamente oltre il limite del gattesco.

È un libro sui gatti, certo, ma al contempo è

una riflessione poetica, letteraria, politica, culturale, sociale,

e quindi più in generale filosofica sulla contemporaneità,

sui tic dell'uomo, sulle sue miserie, piccinerie, debolezze.

La scelta dei gatti come protagonisti delle tredici narrazioni

è stata dettata all'autore – oltre dall'amore per

questi animali – anche dalla caratteristica principale

del felino, che vive libero dai condizionamenti della modernità

e dalle pressioni antropiche. «Io sono anarchico, sì

– è l'affermazione di Henri Cartier-Bresson riportata

in esergo – Perché sono vivo. La vita è

una provocazione... Io sono contro chi detiene il potere, con

tutto ciò che il potere comporta. Un gatto sa cos'è

l'anarchia. Chiedetelo a un gatto. Lui lo sa. Lui è contro

la disciplina e l'autorità. Un cane è addestrato

a obbedire. Il gatto no. Il gatto è portatore di caos».

Il volume si compone di racconti, lettere e poesie attraverso

cui Santoni, con una maestria davvero singolare, riesce a parlare

degli ultimi senza cedere a sentimentalismi pietosi. Questo

libro punta a «gettare un sasso non puramente teorico

nello stagno dei diritti dei più deboli» (p. 12).

E fra i più deboli troviamo i matti,

i bambini, la natura

violentata in nome del profitto, i disoccupati che vengono costantemente

oltraggiati dalla cultura dominante. Proprio su quest'ultimo

tema si sofferma Santoni nel momento in cui immagina un dialogo

fra due gatte anziane che parlano del «biondo»,

un gattino giovane e bello, che tuttavia a loro dire «vive

fra le nuvole e non pensa a guadagnarsi la vita in modo dignitoso,

come tutti. Non lavora. Non s'impegna. È buono solo a

filosofeggiare a vuoto» (p. 49). La riflessione, il pensiero,

l'arte, l'otium vengono banditi dall'orizzonte economico

contemporaneo, pronto solo a riconoscere l'importanza del lavoro

produttivo. E a ciò Santoni si ribella, inventa un codice

valoriale alternativo, rivoluzionario, e risponde infine al

dominio dell'economia modulando a piacere la metafora biblica

della creazione. «Il Gran Gatto Eterno dice: Nascete tutti

nell'erba e ognuno di voi ha i propri difetti. Nel mio regno

valgono di più quelli che giocano, vivono e si divertono,

degli altri che passano la vita a lavorare. Dovete essere il

sale e il lievito del mondo. I fiori del prato e la corteccia

degli alberi» (p. 49).

Santoni pensa in grande. Esprime una raffinata maestria nel

dipingere con un linguaggio asciutto l'utopia, il sogno, la

rivoluzione. Sin dalle primissime pagine del suo lavoro, emerge

con forza l'intento di prendere le distanze dalla cultura violenta

della contemporaneità tecnologico-capitalista. Oggi l'élite

al potere organizza, dispone, parla una lingua aspra e orienta

la quotidianità in un senso del tutto opposto alle parole

del Gran Gatto Eterno. E quel parlare dispotico che emerge dal

pensiero masticato dagli obesi del nostro mondo, dal mainstream

del tempo contemporaneo, è vuoto di sentimenti e carico

d'odio, d'indifferenza, di dolore. E Lucilio Santoni lo mette

molto bene in luce nel momento in cui scrive: «tutto l'Occidente

parla, e anche l'Oriente. Prima dell'orrore finale tutti parlano.

Si parla per prolungare all'infinito l'indifferenza letale.

Si parla per dar sfogo alle nevrosi, perché solo quelle

aprono minimi spiragli di comunicazione con l'altro. Si parla

per giustificare i crimini quotidiani e, soprattutto, per esorcizzare

il suicidio collettivo» (p. 61).

I gatti, invece, non parlano, non esercitano la violenza volontaria

e deliberata sugli altri, ma scintillano emissioni sonore talvolta

lievi, talaltra intense che chiamiamo fusa. E le fusa, spiega

Santoni con una tensione poetica che avvolge la prosa, «non

dicono nulla, ma permettono a chi le produce di prendersi cura

del sole che nasce e che muore, dei gattini che crescono, del

silenzio, della fragilità, della dolcezza. Di accettare

la pioggia quando cade. Di accompagnare il sonno quando viene.

Vibrano nella sofferenza e nella gioia. Forse favoriscono la

capacità di ammirare la bellezza e forse di ringraziare

per tutto questo» (p. 63).

Per cogliere a fondo il senso di questo libro è necessario

staccarsi dal pensiero comune e lasciarsi cullare dalla sonorità

poetica che emerge dalla lettura solitaria. Sì, solitaria

come solitari sono i gatti. D'altronde non c'è altra

via d'uscita alla barbarie che cercare di incarnare in se stessi

la rivoluzione che si vuol concretizzare nel mondo. Il singolo

salva se stesso: Santoni è qui come il miglior Michelstaedter

de La persuasone e la Rettorica: «Non c'è

cosa fatta – scrive Michelstaedter – non c'è

via preparata, non c'è modo o lavoro finito pel quale

tu possa giungere alla vita, non ci sono parole che ti possano

dare la vita: perché la vita è proprio nel crear

tutto da sé, nel non adattarsi a nessuna via: la lingua

non c'è ma devi crearla, devi crear il modo, devi crear

ogni cosa: per aver tua la tua vita. – I primi Cristiani

facevano il segno del pesce e si credevano salvi; avessero fatto

più pesci e sarebbero stati salvi davvero, ché

in ciò avrebbero riconosciuto che Cristo ha salvato se

stesso poiché dalla sua vita mortale ha saputo creare

il dio: l'individuo; ma che nessuno è salvato da lui

che non segua la sua vita: ma seguire non è imitare,

mettersi col proprio qualunque valore nei modi nelle parole

della via della persuasione, colla speranza d'aver in quello

la verità. Si duo idem faciunt non est idem»

(C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, Adelphi,

Milano 2011, pp. 103-104). E sulla stessa scia si attesta la

riflessione di Siddharta: «Questo è il motivo per

cui continuo la mia peregrinazione: non per cercare un'altra

e migliore dottrina, poiché lo so, che non ve n'è

alcuna, ma per abbandonare tutte le dottrine e tutti i maestri

e raggiungere da solo la mia meta o morire. [...]. Se io diventassi

ora uno dei tuoi discepoli, [...], mi avverrebbe – temo

– che solo in apparenza, solo illusoriamente il mio Io

giungerebbe alla quiete e si estinguerebbe, ma, in realtà,

esso continuerebbe a vivere e a ingigantirsi, poiché

lo materierei della dottrina, della mia devozione e del mio

amore per te, della comunità con i monaci!» (H.

Hesse, Siddharta, in Id., Romanzi, Mondadori,

Milano 1994, p. 689).

Il gatto salva se stesso quando coglie istintivamente la sua

singolarità e al contempo la poliedricità della

vita. E nel far ciò, il gatto Camillo «capì

allora che in fondo all'ululato del gattone nero, così

come in quello di tutti i gatti del mondo, c'è sì

il richiamo d'amore, ma c'è anche il lamento per ciò

che è perduto per sempre. C'è la voce dell'accoppiamento

e anche quella della separazione. C'è la vita e c'è

la morte» (p. 55). Ecco all'improvviso emergere un altro

concetto bandito dalla cultura contemporanea: la morte. Morte

descritta con sapiente maestria durante l'incontro fra il bipede

e il gatto-angelico con le ali. La morte è naturale,

il gatto lo sa: sono invece gli uomini spesso a dimenticarlo.

Così come dimenticano il limite in cui sono immersi –

è appunto questa la ragione del nascondimento della morte,

l'unico limite che non si lascia respingere – confondono

il fare bene col fare comunque, e all'orizzonte non resta che

la desolazione alla quale solo i gatti sanno sottrarsi. «La

marea durò per tutta la notte – scrive Santoni

– al mattino, le acque si calmarono e si ritirarono, lentamente

e in silenzio. Il mare salato aveva lasciato spazio a un mare

di desolazione. / Sulla cima dell'edificio più alto erano

radunati i gatti della città. Contemplavano, con un nodo

alla gola, l'immensa opera di distruzione operata dall'uomo»

(p. 69).

Tutta l'opera è sorretta da un tono politico e spirituale

che si concentra appieno nella poesia Preghiera del randagio

crocifisso fra i grattacieli (pp. 91-94). È quello

lo spazio in cui l'autore oltre a ribadire la sua critica alla

razionalità urbanistica contemporanea («Non sanno.

[...] perché distruggono paesaggi») e alla tragica

indifferenza dell'uomo nei confronti della natura («Se

si avvicinano a un albero è solo per pisciare. / Sono

capaci di tutti / pur di non ascoltarsi, / pur di non rimanere

da soli»), chiude le sue riflessioni con un invito che

si staglia all'incrocio fra l'approccio politico anarchico e

il cristianesimo: «Hanno distrutto ciò che incontravano,

/ hanno fatto piazza pulita della poesia. / Sono ferocemente

crudeli, / sono crudelmente stupidi, / ma sono innocenti. /

Bisogna perdonarli» (p. 94). Poi una breve pausa che spalanca

l'orizzonte alla tensione evangelica: «Stasera sarai con

me in un luogo infinitamente dolce» (p. 94), sibila il

gatto randagio crocifisso fra i grattacieli.

Alessandro Pertosa

Persecuzioni

contro i rom durante il fascismo

(ma anche oggi...)La recente pubblicazione del libro Il Porrajmos in Italia.

La persecuzione di rom e sinti durante il fascismo (Ed.

Emil, Bologna 2013, pp. 110, prezzo non specificato, http://www.ilibridiemil.it/images/Image/Copertine_Emil/2013/2013_26_8Porrajmos.pdf),

a cura di Luca Bravi e Matteo Bassoli, uscito contestualmente

alla creazione del primo museo virtuale dedicato al Porrajmos

in Italia (www.porrajmos.it),

offre la possibilità di tornare su uno degli aspetti

più scomodi della storia italiana, ossia quello della

responsabilità non solo del regime fascista, ma di gran

parte della comunità nazionale, nella persecuzione, nell'internamento

concentrazionario e nello sterminio di rom e sinti durante gli

anni del regime mussoliniano, compresa l'appendice collaborazionista

di Salò (così come documentato nel sito: www.campifascisti.it).

Un capitolo che, dopo essere stato per decenni eluso ed escluso

dalla memoria collettiva “ufficiale”, ora si cerca

di relegare in un passato lontano e irripetibile, quando invece

riaffiora con inquietante frequenza della quotidiana cronaca

istituzionale, segnata da misure razziste e liberticide come

quelle emanate ultimamente in Veneto e a Firenze contro i mendicanti,

con insistito riferimento a rom e sinti, su iniziativa di sindaci

democratici e “di sinistra” che sembrano voler fare

concorrenza ai colleghi “sceriffi” leghisti o di

destra.

Paradossalmente, sovente si tratta delle stesse amministrazioni

che ogni anno commemorano il Giorno della Memoria e inaugurano

lapidi in ricordo delle vittime del nazismo, magari patrocinando

convegni sull'argomento, ma che poi in nome della cosiddetta

legalità mandano le ruspe a demolire i miseri insediamenti

dei “nomadi” oppure incaricano le forze dell'ordine

di dare la caccia agli “zingari”.

Eppure, come viene opportunamente precisato nel libro, «Il

Porrajmos è stato infatti una storia anche italiana,

durante il periodo della dittatura fascista, ma gli eventi che

lo hanno caratterizzato sono rimasti misconosciuti. In Italia

non sorsero campi di sterminio e non ci fu un Auschwitz-Birkenau

a simboleggiare il progetto di distruzione fisica attuato rispetto

a popolazioni europee definite come razzialmente inferiori,

ma Auschwitz non può svolgere una funzione autoassolutoria

per quanto l'Italia fascista mise in atto in ambito di legislazione

dichiaratamente razzista o legata al progetto di eliminazione

di posizioni o voci o presenze dissonanti rispetto a quanto

previsto dal regime. Se Auschwitz ha avuto in Italia una funzione

autoassolutoria rispetto alla Shoah attuata nel nostro Paese,

nei confronti del Porrajmos la riflessione non è in pratica

neppure avviata».

Evidentemente, troppe sono le analogie e le assonanze –

anche semantiche – tra le persecuzioni di ieri e di oggi:

meglio quindi glissare e liberarsi da eventuali sensi di colpa,

nascondendosi dietro presunte emergenze e senza assumersi la

responsabilità delle vessazioni legali di cui sono oggetto

persone, per lo più di cittadinanza italiana, “colpevoli”

di appartenere ad una minoranza linguistica non-riconosciuta,

quale quella dei rom e dei sinti, anche se presente in Italia

appena dal... Quattrocento!

Questo paradosso era stato ben evidenziato nel 1999 dal compianto

Antonio Tabucchi (Gli Zingari e il Rinascimento) e continua

a riproporsi proprio a Firenze dove, ultimamente, sono state

attuate misure di polizia che somigliano a veri e propri bandi

quattrocenteschi ma ricordano pure le leggi emanate tra gli

anni Venti e Trenta in Germania «per la protezione della

popolazione dalle nocività di zingari, vagabondi e oziosi»,

oggi contro la presenza in stazione – e in particolare

presso le piattaforme dell'Alta Velocità – di quanti

chiedono l'elemosina, specie se «di etnia rom»,

sostenute dal pro-sindaco renziano con gli abusati richiami

alla sicurezza e alla legalità.

Le stesse dichiarazioni alla stampa del prefetto di Firenze,

Varratta, sembrano ricalcare, anche nel lessico, certe circolari

ministeriali fasciste del 1928 contro “zingari”

per prevenire «il vagabondaggio e l'oziosità. Che

fomentano ed agevolano l'accattonaggio e la perpetrazione di

vari reati».

Infatti la persecuzione di rom e sinti da parte del fascismo,

inizialmente, non venne formalmente motivata da ragioni razziali,

tanto che Renato Semizzi (professore di Medicina sociale a Trieste

e firmatario dell'antiscientifico Manifesto della Razza)

ipotizzò semmai un inquinamento della razza italica «dal

punto di vista psichico-morale» in quanto lo stesso popolo

“zingaro” era andato soggetto a indefinite «mutazioni

di psicologia razziale». D'altronde, anche allora, il

razzismo di Stato poteva contare su «il disprezzo e la

diffidenza del popolo» che rappresentavano già

«un ottimo elemento di difesa» e «una ben

definita barriera di repulsione matrimoniale» nei confronti

di rom e sinti.

Tale indirizzo iniziò comunque a scivolare sul piano

biologico ben prima delle Leggi razziali del 1938, grazie al

contributo che in tal senso fornì Guido Landra, autentico

seguace filonazista e, con queste premesse, come viene puntualmente

riportato nel libro, le progressive misure persecutorie realizzarono

una vera e propria escalation, peraltro nell'indifferenza pressoché

totale: «tra 1922 e 1938 i respingimenti e l'allontanamento

forzato di rom e sinti stranieri (o presunti tali) dal territorio

italiano; dal 1938 al 1940 gli ordini di pulizia etnica ai danni

di tutti i sinti e rom presenti nelle regioni di confine ed

il loro confino in Sardegna; dal 1940 al 1943 l'ordine di arresto

di tutti i rom e sinti (di cittadinanza straniera o italiana)

e la creazione di specifici campi di concentramento fascisti

a loro riservati sul territorio italiano; dal 1943 al 1945 l'arresto

di sinti e rom (di cittadinanza straniera o italiana) da parte

della Repubblica Sociale Italiana e la deportazione verso i

campi di concentramento nazisti».

Un doveroso pro-memoria, contro le facili autoassoluzioni per

il passato, ma soprattutto per il presente.

Osservatorio anti-discriminazioni

Per

capire

la flessibilità“La credenza che una maggior flessibilità del

lavoro, attuata a mezzo di contratti sempre più brevi

e insicuri, faccia aumentare o abbia mai fatto aumentare l'occupazione,

equivale quanto a fondamenta empiriche alla credenza che la

terra è piatta”. In queste righe è racchiuso

l'intento del libro di Luciano Gallino Vite rinviate. Lo

scandalo del lavoro precario (Edizioni Laterza, Roma, 2014,

pp. 136, € 5,90) che si propone di analizzare le conseguenze

della flessibilità all'interno del mercato del lavoro,

sfatando il mito della sua incondizionata positività.

Non fermandosi alla semplice confutazione della tesi che indica

le misure di flexibility come responsabili dell'aumento

dell'occupazione, Gallino prende in esame e spiega i concetti

di “società flessibile” e “lavoro flessibile”

e pone l'accento sullo scollamento tra teoria e pratica, tra

l'idealtipo e la prassi; la conquista di indipendenza e autonomia

in campo lavorativo, la “mobilità incessante da

un processo [produttivo] all'altro” e la possibilità

di essere inseriti in un flusso benefico caratterizzato da “formazione

permanente” sono aspetti positivi che sembrano in realtà

passare in secondo piano, oscurati dalle conseguenze socio-economiche

della precarietà.

L'autore sottolinea come la creazione di una collettività

di lavoratori “che tende a diventare omogenea verso l'alto

in termini di reddito”, cardine delle motivazioni di una

richiesta di maggior flessibilità all'interno del mercato

del lavoro, sia di fatto una chimera. La realtà è

infatti molto diversa e gli esiti che si hanno, lungi dall'aver

contribuito al miglioramento della qualità di vita dei

lavoratori, hanno di fatto generato un aumento delle diseguaglianze

socio-economiche e una polarizzazione dei redditi.

Gallino esplora le conseguenze, per i singoli lavoratori e per

la società, di una vita all'insegna della flessibilità:

insicurezza, incapacità di progettare un futuro, mancanza

di stabilità, ripercussioni psicologiche per l'individuo,

ma anche gravi implicazioni sociali sono le principali conseguenze.

A causa della sempre maggiore instabilità in ambito lavorativo,

il tempo per la socializzazione, come quello per la ritualità,

sono andati perduti; il grado di coesione sociale risulta, per

questi motivi, irreparabilmente compromesso. Per l'autore, l'aver

inciso negativamente sul grado di integrazione sociale, base

della “convivenza pacifica” e della “ragionevole

armonia tra differenti settori e livelli della società”

potrebbe da solo considerarsi un valido motivo per rivalutare

i costi della ricerca di una maggior flessibilità. A

tal proposito, Gallino afferma che “dobbiamo saper distinguere

i costi umani [...] dai loro eventuali benefici, ed esigere

che i primi non vengano – come invece accade – ignorati

o sottovalutati in nome dei secondi”.

L'autore prende in esame le istanze di alcuni studiosi e politici

che propongono percorsi ispirati a paesi europei, in grado di

favorire l'aumento della flessibilità all'interno mercato

del lavoro italiano, e sottolinea come al netto dei costi che

l'Italia dovrebbe sostenere per inserire al proprio interno

tutte le caratteristiche di un paese preso a “modello”,

gli aspetti sociali negativi superano quelli positivi.

Diverse sono state in Italia le disposizioni legislative che

hanno tentato di influenzare positivamente il mercato del lavoro,

ma che non sono riuscite nell'intento. Gallino è convinto

che il vero male da estirpare sia il presente modello produttivo,

unico colpevole della non rosea condizione del mercato del lavoro.

La soluzione da lui auspicata è quella di una completa

revisione dell'intero sistema; non è infatti attraverso

una maggior flessibilità che si può arrivare a

curare i mali causati da un modello economico “scosso

ormai da una gravissima crisi globale”. È invece

necessaria una presa di coscienza circa la vera causa del problema

della precarietà che affligge milioni di lavoratori nel

mondo e che sembra destinato a non arrestarsi. È il momento

di mettere fine alla prassi di arginare il problema tramite

“artefatti legislativi” e di volgere la nostra analisi

verso il modello economico produttivo, caratterizzato dalla

finanziarizzazione, causa prima dei mali che da molti anni si

tenta invano di estirpare.

Per l'autore è bene comprendere che la richiesta di una

sempre maggior flessibilità è data dall'importanza

acquisita dalla finanza a scapito dell'economia reale: “il

lavoro non ha più, o non può più pretendere,

di avere un luogo: è perennemente in transito. Come il

capitale. La flessibilità del lavoro, in altre parole

è una filiazione diretta della finanziarizzazione dell'intera

economia”.

Quello scritto da Gallino è un libro pensato per accompagnare

il lettore verso la comprensione del tema della flessibilità.

Molto utile ai fini dell'intendimento è la parte dedicata

a “Il lavoro in cifre”, entro la quale vengono forniti

dati Istat circa “la disoccupazione in Europa”,

“tassi di occupazione in Italia”, “tasso di

disoccupazione giovanile” e molte altre variabili riguardanti

il mercato del lavoro italiano ed europeo. Altrettanto utile

si rivela la “Cronologia dei diritti perduti” a

cura di Roberto Mania che fornisce una breve sintesi dell'evoluzione

dei diritti inerenti al lavoro dal 1970, anno dell'approvazione

dello Statuto dei diritti dei lavoratori, fino ad arrivare al

2014. Si noti anche la presenza di un capitolo dedicato alla

spiegazione di alcune delle parole chiave fondamentali, quali

“ammortizzatori sociali”, “articolo 18”,

“cassa integrazione”, necessari per comprendere

pienamente e fino in fondo l'argomento.

Carlotta Pedrazzini

Massimo

Varengo, Andrea Papi

Due conferenze, due opuscoliSono disponibili, a cura delle Edizioni Bruno Alpini, due

nuovi opuscoli: Massimo Varengo, Utopia e controrivoluzione

nel decennio 1968-1977, trascrizione della conversazione

tenuta a Imola all' Archivio Storico della FAI sabato 26 ottobre

2013, pp. 31 e Andrea Papi, Il pensiero anarchico

contemporaneo, trascrizione della conversazione tenuta

a Imola all' Archivio Storico della FAI sabato 9 novembre 2013,

pp. 26. Per richieste bruno.alpini@libero.it,

offerta libera e responsabile, spese di spedizione euro 2,00.

Ne pubblichiamo qui di seguito le due rispettive introduzioni

di Massimo Ortalli, nostro collaboratore nonchè militante

dei Gruppi Anarchici Imolesi che hanno promosso le due coversazioni.

Ma quali “anni di piombo”?

Non è un decennio soltanto quello che viene così

ampiamente riportato alla memoria in queste pagine, perché

quando si parla di Sessantotto bisogna necessariamente riandare

agli anni precedenti che ne hanno permesso l'esplosione, così

come non si può ritenere concluso con il Settantasette

un ciclo “davvero rivoluzionario” che invece continuerà,

con drammatica intensità, per altri cinque, sei anni

ancora. Ecco perché i fatti, le storie, le vicende di

cui Varengo racconta con la partecipazione e la sicurezza di

chi quegli anni li ha conosciuti e interpretati, riguardano

non un decennio, ma piuttosto tutti gli anni Sessanta e Settanta.

Un ventennio, dunque, ma quanto differente, quanto ricco e a

tratti entusiasmante, a differenza dei ben altri “ventenni”

che hanno offeso e ancora offendono questo paese!

La storia non procede a sbalzi, e le apparenti cesure tra un'epoca

e l'altra non sono altro che le dirette conseguenze di premesse

ineludibili. Le tensioni sociali, i moti esistenziali, le fratture

generazionali, non sono fenomeni tra loro indipendenti e a compartimenti

stagni, ma diventano un miscuglio vitale. Un miscuglio che esprime

questa sua vitalità producendo profonde e irreversibili

trasformazioni necessitate dalla radicalità delle contraddizioni

da cui ha preso origine. Tutto è concatenato, tutto può

trasformarsi e procedere, purché ci sia una nuova generazione

di soggetti sociali in grado di comprendere, di fare proprie

e modellare queste contraddizioni, creando un inarrestabile

processo dialettico di mutamento.

E così è stato in quegli anni. E così in

queste pagine ricche di riflessioni, di considerazioni, di spunti

per una comprensione più ampia delle dinamiche che li

hanno contraddistinti, riaffiorano alla memoria, e a una nuova

consapevolezza, gli avvenimenti che hanno segnato un'epoca.

Alla memoria per chi quegli anni ha avuto la fortuna di viverli,

alla consapevolezza per chi, di quegli anni, ha sempre solo

sentito parlare come di un buio periodo di violenza ed estremismo.

La criminalizzazione degli anni Settanta, così stupidamente

definiti “anni di piombo”, è una delle offese

più grosse che si possano fare alla comune intelligenza

e alla verità. Un'offesa che il Potere, allora minacciato

e messo alla berlina dalla creatività e dall'impegno

di un'intera generazione, oggi lancia come meschina ritorsione

per la sostanziale delegittimazione di cui fu “vittima”.

Voler ridurre la ricchezza di un'epoca, la gioia esistenziale

di milioni di giovani, la loro capacità di comprendere

e la loro volontà di modificare la realtà, a un

semplice fatto di lotta armata non è altro che la spia

della paura che i piani alti della società patirono di

fronte all'attacco che fu loro mosso da quelli che piani bassi

non volevano più essere. Da quelli che pensavano che

i “piani” dovessero essere tutti allo stesso livello.

Non essendo riuscito a fermare sul nascere, con la strage di

Piazza Fontana, la combattività di studenti e operai

finalmente decisi a riappropriarsi di tutto quello che era stato

loro sottratto, il Potere, il Sistema come allora veniva chiamato,

utilizzò strumentalmente le inevitabili contraddizioni

e debolezze che albergavano all'interno dei movimenti. E le

fughe in avanti dei settori meno disposti a una riflessione

non condizionata da un'ideologia a compartimenti stagni, divennero

il cavallo di troia con il quale fu possibile scardinare e scompaginare

un intero movimento. Un movimento all'interno del quale la componente

anarchica e libertaria, la più sensibile alle esigenze

esistenziali, e la più attenta alle insidie dello Stato,

non riuscì, nonostante il suo impegno lucido e coerente,

ad arginare le derive autoritarie e sostanzialmente autodistruttive,

che, lentamente ma inesorabilmente, avrebbero portato alla fine

ingloriosa di questo “ventennio”.

Si diceva che la storia fosse maestra di vita, e io ne sono

ancora convinto. Ben vengano, dunque, riflessioni e testimonianze

come quelle raccolte in queste belle pagine, perché sono

queste gli strumenti più idonei per capire il presente

e prefigurare il futuro.

Ottimismo della volontà e della ragione

Tensione etica, passione esistenziale, pensiero eterodosso,

e ferma convinzione nei propri postulati teorici, ecco ciò

che emerge da queste pagine che raccolgono le conversazioni

pubbliche recentemente tenute da Andrea Papi. Stimoli incalzanti

per cercare di comprendere meglio il presente in una prospettiva

di trasformazione.

Abituati a considerare le categorie del secolo passato come

immutabili e intoccabili, è un suggerimento forte quello

che ci danno queste pagine, un suggerimento coerente con lo

spirito sperimentatore dell'anarchismo: abbandonarle, una volta

per tutte, per iniziare lucidamente,con nuove griglie interpretative,

un'analisi più attinente alle nuove realtà della

società del duemila. Classe operaia, proletariato, capitalismo

industriale, lotta di classe, sfruttamento materiale, sembrano

essere, ormai, termini non più idonei per affrontare

una realtà, in radicale trasformazione, che sta stravolgendo

con l'impeto di un rullo compressore, le certezze sedimentate

di un pensiero critico incapace di evoluzione.

L'emergere dei nuovi strumenti con i quali il capitale, ormai

soprattutto capitale finanziario, sta esasperando il divario

fra chi ha e chi non ha o ha troppo poco, l'affermarsi di una

logica speculativa talmente concentrata sulla propria abilità

nel creare nuovi profitti da essere insensibile alle conseguenze

devastanti del suo operare, tutto questo richiede, da parte

nostra, l'abbandono definitivo di una visione “ottocentesca”

tanto del conflitto sociale, quanto dei mezzi tradizionalmente

impiegati per risolvere in una prospettiva libertaria questo

stesso conflitto. L'insurrezione, la violenza di piazza, il

confronto a muso duro contro una realtà che da questo

tipo di confronto uscirà sempre vincente, sembrerebbero,

ormai, strumenti inefficaci se non addirittura controproducenti,

strumenti inidonei e “datati” che proprio per questa

loro presunta inadeguatezza, rendono ancora più forte

e sedimentata quella realtà che si vorrebbe, se non rivoluzionare,

almeno trasformare. E allora che fare? Come agire per non abbandonare

definitivamente il campo? Come continuare la necessaria e sacrosanta

lotta contro un capitalismo che, nelle sue trasformazioni, è

diventato ancora più feroce e oppressivo?

Parlavamo in precedenza di tensione etica e di passione esistenziale,

ed è proprio grazie a queste “altre” categorie

che vengono prospettate nuovi percorsi per il cambiamento. Percorsi

che partono da una mutata consapevolezza sul ruolo e la funzione

del “pensiero anarchico contemporaneo”, un pensiero

meno legato al movimento militante ma al tempo stesso sempre

più pervasivo nel corpo sociale. Un pensiero che, sfruttando

a fondo tutte le potenzialità che nascono dal bisogno

di libertà e dal desiderio di uguaglianza, si propone

come lo strumento più efficace per scardinare i pilastri

sui quali poggia il sistema dello sfruttamento e della disuguaglianza.

Ed è nella vasta e plurale letteratura teorica che anarchismo

e libertarismo hanno prodotto nel tempo, che Papi individua

le proposte più convincenti, e soprattutto più

attuali per continuare quella lotta che, nella varietà

degli strumenti, nella diversità delle condizioni storiche,

non ha mai cessato di essere un impegno morale e un bisogno

vitale degli anarchici. Riprendendo la felice metafora di Colin

Ward, di un anarchismo simile ai semi sotto la neve, pronti

a germogliare in seguito al disgelo, Papi sembra indicarci che

accanto all'ottimismo della volontà debba esserci anche

l'ottimismo della ragione.

Massimo Ortalli

Un

re, un anarchico,

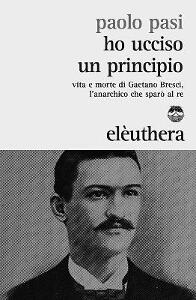

le ginestreMolto si è scritto e parlato della vicenda di Gaetano

Bresci, ma la prospettiva del libro di Paolo Pasi (Ho ucciso

un principio, vita e morte di Gaetano Bresci, l'anarchico che

sparò al re, elèuthera, Milano 2014, pp. 175,

€ 14,00) è nuova. Conduce nei luoghi dell'anima

estituendoci gli ultimi frammenti di vita dell'“anarchico

pericoloso”, l'uccisore del “Re Buono”.

Le fini illustrazioni in bianco e nero, dal tratto chiaro e

deciso di Fabio Santin supportano una narrazione viva, che ha

il pregio di riuscire a insinuarsi nelle pieghe dell'esistenza

sofferta, tormentata, controversa, ma soprattutto umana del

bravo tessitore di Prato.

Lo scrittore dà voce a dubbi, domande, colora di sfumature

e fa vivere il paesaggio interiore del damerino venuto dall'America

con una rivoltella nella valigia, calibro 38, a cinque colpi.

Popolato da grovigli di pensieri e ricordi, le condizioni dell'animo

sembrano riflettersi in modo speculare nel paesaggio fisico

che lo circonda.

Così veniamo condotti in una Milano arrancante nell'afa

umida dell'estate del 1900 e nel viaggio lento in treno verso

Monza. Seduto in compagnia di Luigi Granotti, il Biondino, Bresci

ripercorrere la propria vita stampata in un album di fotografie.

Attraversiamo la campagna costellata da opifici alla quale si

sovrappone l'immagine del Fabbricone nella campagna di Caiano,

tra i frutteti, con Gaetano bambino. Un'infanzia negata, la

sua, uguale a quella di molti altri bambini, scandita troppo

presto dal frastuono di telai, orari insostenibili, rigida disciplina,

e la domenica passata a scuola di “Arti e mestieri”.

Alla negazione della possibilità di sognare si impone

il ricordo della traversata oltreoceano per guadagnarsi il diritto

all'esistenza, mentre una donna resta sola, a casa, in attesa

di un figlio da lui.

Giungiamo alla pensioncina monzese di via Cairoli, al civico

4. Sdraiato sul letto in una camera umida, nella sua mente si

affastellano convulsi il petto del “Re Mitraglia”

costellato da onorificenze, le coreografie dei suoi ingressi

trionfali. Non riesce più a reggere sulla sua pelle il

peso dei seimila soldati morti sotto il sole di Adua. E poi,

come è possibile rimuovere l' indelebile umiliazione

da lui subita durante il domicilio coatto? Un anno su un'isola

lontana, Pantelleria, per aver preso le difese di un garzone

di macelleria colpevole di non aver rispettato l'orario di chiusura

del negozio. Una resistenza fatta di lavoro ai telai dei prigionieri

e di letture. La grazia ottenuta perché si voleva attenuare

l'atrocità della sconfitta del 1896.

Come materializzate, vediamo nella sua mente le mani protese

delle vittime anonime prese a cannonate perché chiedevano

pane, e le medaglie al generale Bava Beccaris per aver saputo

fronteggiare la folla. Sentiamo l'aria di Milano impastata ancora

di polvere da sparo e di sangue.

Riviviamo l'ultimo giorno di vita da re di Umberto, gli ultimi

dispacci da leggere, forse l'eccitazione per un appuntamento

con una donna, dopo le incombenze che si concluderanno a tarda

sera con la manifestazione sportiva. Partecipiamo alle ultime

ore spasmodiche del regicida prima dell'attentato, seduto solo,

al tavolo di una latteria a ingoiare gelati.

Ascoltiamo i pensieri che lo avranno assillato mentre s'incamminava

in una sorta di sospensione del tempo verso il campo sportivo,

vicino a Villa Reale. Riuscirà il popolo a riprendersi

la propria libertà? E il diritto all'esistenza?

Pasi ci riporta sulla scena, fa rivivere in diretta l'attentato,

la mano che non trema, i colpi. Tre andati a segno, il quarto

è come se il regicida lo avesse rivolto contro se stesso.

Sono le ore 22.30 del 29 luglio 1900. La carrozza ferza lasciandosi

dietro l'odore degli spari. Brandelli della camicia bianca di

Bresci strappata vola via, insieme ai polsini, all'orologio

d'oro comprato con duro lavoro.

Sulla notte del giorno più lungo dell'estate monzese

il temporale scuote l'aria e fa fuggire tutti, e noi sentiamo

i tuoni che percuotono i vetri della caserma e i muri della

Villa Reale. Per Bresci si invoca la tortura, mentre il suo

nome rimbalza fino in America, a Paterson dove ha lavorato,

a West Hoboken, dove ha una moglie, Sophie, una figlia, e un'altra

in arrivo, ma lui non lo sa. Il vissuto tormentato della coscienza

che accompagna le azioni restituisce umanità al dissacratore

della “poesia di Casa Savoia” così oltraggiato,

vilipeso, linciato, torturato, controllato e poi cancellato

dallo Stato. Niente più pena di morte, per il codice

penale introdotto da Zanardelli. Assistiamo così a una

morte che arriva lentamente, pregustata dall'agonia del tempo

che conduce alla follia autodistruttiva.

Troviamo Bresci nella caserma di Monza, con il torace fasciato,

un occhio tumefatto, la stanza spoglia, i segni delle percosse.

Alla trappola dell'isolamento nel buio della cella, egli può

rispondere solo con un esteriore distacco. Impone ai ricordi

di Sophie, della piccola Madeleine, del fratello Lorenzo, della

sorella Teresa – quelli più dolorosi e sanguinanti

– di farsi da parte. Si lascia permeare solo da immagini

trasfigurate dal sogno: Parigi, e una donna, Emma, nei suoi

occhi il conforto che può dare, per un istante, la sospensione

del tempo.

Un mese dopo l'attentato, siamo introdotti nell'aula del processo,

al palazzo di giustizia a piazza Beccaria . Dopo il rifiuto

alla difesa da parte del socialista Filippo Turati, l'accettazione

dell'avvocato napoletano Francesco Saverio Merlino. Infiammato

da ideali libertari durante gli anni giovanili, stimato dagli

anarchici, spesso ha difeso ribelli dalle tasche vuote senza

pretendere denaro. Ma un altro difensore, imposto d'ufficio,

cercherà i complici. Non può aver agito da solo:

“anziché un prodotto individuale, è un fatto

dell'anarchia”.

Bresci si presenta in manette con il volto scarno e stordito

dalla stanchezza per essere stato prelevato dalla cella alle

quattro del mattino. Ma la sua è un' elegante dignità,

la bella cravatta rossa, la camicia con i quattro bottoni e

il fazzoletto bianco. Si preannuncia una giornata piovosa, cupa,

afosa da togliere il respiro e nell'aula sentiamo l'odore della

gente che si accalca per scagliarsi contro “l'incisore

di proiettili”. E poi è la volta dei testimoni,

le loro facce, le voci. Teresa Brugnoli di Bologna, i compagni

di scuola, l'affittacamere di Milano, il datore di lavoro e

i compagni operai. “Ho agito da solo” ripeterà

al processo. “L'ho fatto per vendicare le vittime pallide

e sanguinanti di Milano”. E la sentenza della corte: “[...]

ergastolo e i primi sette anni di segregazione cellulare”.

È il quarto colpo andato a segno. Bresci rifiuterà

qualsiasi ricorso in cassazione. Fine pena: mai!

Nella cella del carcere milanese di San Vittore, l'annientamento

morale, il gelo dell'isolamento, sarà sempre dalla sua

parte. Solo, in compagnia dei pensieri che ingorgano la mente.

Silenzio. Buio. Sentiamo risuonare ora lo sferragliare dei chiavistelli

ora la voce sferzante delle guardie.

Poi il trasferimento nel penitenziario borbonico sull'isola

di Santo Stefano, vicino a Ventotene, la “tomba dei vivi”,

come ebbe a definirla Luigi Settembrini. Gli riservano una cella

speciale, separata. Matricola n. 515. Come resisterà

? Il corpo tenuto in vita con esercizi fisici e la mente allenata

con la lingua francese, per sentirne la musicalità e

riaccendere i ricordi dei compagni francesi, di Parigi. E il

gioco in cella. La palla fatta con il tovagliolo rimbalza dal

muro tra sogni d'infanzia e d'America, con Sophie, la bambina,

le recite teatrali, la musica, i balli.

Sulle circostanze della morte dichiarata il 22 maggio 1901,

fatte di troppi omissis ci ritornerà Sandro Pertini trent'anni

dopo, da presidente della Repubblica, sentita la confessione

di una guardia del carcere: una morte programmata da ordini

provenienti dall'alto.

L'anarchico che uccise il principio è sepolto nel piccolo

cimitero del carcere. Una croce di legno riporta il suo nome.

E le ginestre ogni primavera rinascono, testimoni dello spirito

mai sopito degli ideali di libertà.

Davvero un bel libro. Rispettoso, profondo, delicato.

Claudia Piccinelli

Andarmene?

No,

in fondo qui sto beneLe edizioni anarchiche ticinesi La Baronata pubblicano “Le

fate del focolare” (Lugano 2014, pp. 48, FrS.. 6,00, €

4,00, http://www.anarca-bolo.ch/baronata).

Ne riproduciamo l'introduzione (per la precisione: “a

mo' di prefazione”) di Michela Zucca.

Finché sei bambina quasi non te ne accorgi: sei concentrata

a scoprire il mondo. Sì, è vero che a casa, tua

madre fa la serva a tuo padre: ma a te nessuno chiede niente,

se non in occasioni eccezionali. Tu devi rifarti il letto e

tenere in ordine la tua stanza, tuo fratello no perché

si sa che i maschi sono disordinati. Certe volte ti fa lavare

i piatti e a lui no, e sai lui aiuta papà a rimettere

a posto il garage, vuoi mettere?! e tu pensi ma il garage lo

mette a posto una volta l'anno e i piatti si lavano tutti i

giorni ma beh dai, in fin dei conti, è poca cosa.

Poi tuo padre comincia ad insegnare a tuo fratello a tirare

qualche pugno: non sia mai detto che mio figlio le prende e

non sa neanche ridarle indietro. A te no, ma ti immagini, ti

regalano un vestito nuovo, guarda quanto sei carina cerca di

non sporcarti, fare a botte è roba da maschi, devi essere

gentile con la gente, se un altro bambino ti tocca devi dirlo

alla maestra. Tu gliel'hai detto, e lei ti ha risposto che devi

essere comprensiva, sai è un maschio, non farci caso,

crescerà e imparerà come deve comportarsi.

Quando sei a scuola, sembra che ogni cosa vada bene: anzi le

femmine sono più brave, studiano di più, hanno

maggiore proprietà di linguaggio, non fanno casino...

Le insegnanti sono quasi tutte donne, anche se il preside è

un uomo. E quando ci sono le riunioni, le assemblee, le elezioni

dei rappresentanti di classe, sono i ragazzi che parlano. I

ragazzi che si candidano. I ragazzi che vengono eletti. Ma mica

lo proibiscono, a te, di parlare. È che sei tu che preferisci

così.

Chissà perché tua madre si vanta molto delle conquiste

di tuo fratello: di te preferisce dire che sei una brava ragazza,

e che per certe cose c'è ancora tempo. Tuo fratello può

uscire quando vuole, e tu no: ma basta attrezzarsi con un po'

di furbizia, d'altra parte i tempi sono cambiati e un po' di

libertà in più adesso si deve ben concederla...

Poi ti diplomi: e al primo colloquio di lavoro ti chiedono se

sei fidanzata. Ma non sono cazzi miei?, pensi. Il ragazzo non

ce l'hai, non c'è niente di male, glielo dico, poi quando

avrò qualcuno non sono obbligata ad andarglielo a dire...

Tanto qui ci resto solo pochi mesi, è un contratto a

termine... Però trovi solo posti a tempo determinato.

Molti dei tuoi compagni di scuola hanno già un lavoro

fisso. Anche i deficienti.

In ufficio ti chiedono di fare il caffè e di portarlo

al capo. Ai maschi non lo chiedono. Ma sì, in fin dei

conti cosa sarà mai un caffè... In ufficio bisogna

andarci vestite bene. Quello che guadagni non basta per fare

bella figura. Non ti rimane niente per te. Per un uomo è

diverso, quando è pulito è presentabile.

A un certo punto trovi quello giusto, che puoi presentare in

casa: lavoro in regola, buone prospettive, ottima famiglia.

Tua madre è al settimo cielo. I suoi di lui la pensano

diversamente da te: ma non farci caso, fa' finta di niente quando

tuo suocero dice che li rimanderebbe tutti a casa loro e che

adesso non c'è più nessuno che ha voglia di lavorare

– da te continuano a farsi il mazzo – in fin dei

conti ti sposi il figlio non il suocero, e dopo sarà

diverso.

Sul lavoro storcono il naso quando porti i confetti, e ti dicono

vero per adesso non se ne parla, di che cosa? Chiedi tu, ma

di fare un figlio, figuratevi voglio ben godermi un po' la vita

c'è tempo.

Vai a vivere sotto di loro che hanno già preparato l'appartamento,

è una gran bella comodità e così non devi

pagare l'affitto, e se arriva un bimbo ti possono dare una mano...

Così quando arriva, molli l'ufficio nel tripudio generale,

lui riceve un avanzamento e deve sempre stare fuori fino a tardi

e poi sai le cene coi clienti, tu stiri le sue camicie che devono

essere sempre in ordine, cucini mattina mezzogiorno e sera e

nel frattempo ne arriva un altro, tu ingrassi e sei sempre stanca,

la festa devi spadellare per riunire la famiglia e far andare

tutti d'accordo.

Dopo un po' di anni ti accorgi che adesso è lui che non

ti cerca più. Prima lo cacciavi via – avevi altro

a cui pensare, non avevi la testa per questo – poi meno

male che ti lasciava in pace, ma adesso sono mesi che non lo

facciamo proprio. Non è che magari c'è qualcosa

che non va...?! Ha qualcuna...?! Eh già che ce l'ha.

Vent'anni meno di te, lo scopri controllando il suo telefonino,

ma non si vergogna questo porco... Disperata, telefoni a tua

madre. Voglio il divorzio.

Oh cara quanto mi dispiace ma sai pensaci bene... Sono cose

che capitano... Sai che gli uomini non ragionano... Quella là

è proprio una poco di buono... Pensaci bene sai qui la

porta è sempre aperta anche se per il papà sarebbe

un colpo... È anziano ormai e questa sarebbe l'ultima

dopo una vita di sacrifici... Alla fine che cosa te ne frega

anzi meglio... Lui fa la sua parte, tu la tua, pensa a crescere

i tuoi figli... hai la tua casa e le tue cose... Per quanto

ti possa dare di alimenti te lo sogni il tenore di vita che

hai adesso...

E così rimani a casa. D'altra parte dove potresti andare?

Basta sapersi adattare, non è che stai peggio di tante

altre, hai il tuo tran tran e lui non ti fa mancare niente e

quando deve esserci c'è.

Intanto gli anni passano, i suoi diventano vecchi e li devi

guardare tu: non è un lavoro che può fare un uomo,

loro non hanno la sensibilità, e poi c'è anche

un patrimonio da salvaguardare non per dire ma la roba serve

sempre, con due figli e allora certe attenzioni bisogna darle...

no, lui deve pensare al lavoro, con questi tempi di crisi non

può mancare... Assolutamente no...

Finalmente sono sepolti i suoceri. Posso avere un minimo di

respiro. I ragazzi sono all'università e lui è

partito per un viaggio: deve ben avere un po' di relax dopo

tutto quello stress. No, io no, sto bene qui, ho le mie cose,

non ho voglia di partire... E questa cos'è?!

Lettera di divorzio

Cara, ti ringrazio per tutti questi anni meravigliosi passati

insieme, e per la tua pazienza... Ho aspettato che i miei non

ci fossero più per non dargli un dispiacere troppo grande,

e che i ragazzi crescessero perché potessero capirmi...

Sai la situazione andava avanti da anni, e non trovavo il coraggio

di dirtelo... ma adesso lei sta aspettando un bambino... D'altronde

tu hai sempre la casa dei tuoi e stai sicura che per i soldi

ci aggiusteremo.

Michela Zucca

Società

arabe,

la presenza delle donneLa lettura dei sommovimenti arabi da parte di Ivana Trevisani

e Leila Ben Salah in Ferite di parole (Poiesis editrice,

Alberobello 2013, pp. 187, € 16,00) scompagina molti luoghi

comuni e interpretazioni scontate che risultano inadeguati a

cogliere la filigrana simbolica di quegli eventi.

Con linearità di ricerca e spostamento di sguardo, le

autrici restituiscono una testimonianza lucida e determinata

“per entrare nel mondo delle società arabe, dalla

parte delle donne”, come scrive Giuseppe Goffredo in margine

editoriale al libro.

La scelta di campo di Ivana e Leila è quella di stare

agli ambiti dove le donne agiscono e si muovono senza estromettere

l'esistente. La loro massiccia presenza, non solo in senso numerico

ma ampiamente diversificata per età, estrazione sociale,

cultura e religione, nei luoghi della protesta e della lotta

contro le dittature – da Piazza Tahrir ad Avenue Bourghuiba,

dalle strade del Bahrein agli angoli di Misurata, fino ai villaggi

dell'entroterra in cui si è accesa la fiamma della rivolta

– connota la prima ma non la sola novità del panorama

rivoluzionario arabo. Imprevisti contesti di libertà,

orizzonti altri segnati da istanze e intendimenti che il sistema

mediatico occidentale non sa, o non ha voluto, leggere sono

attestati ipso facto in quanto dicono le molte donne

intervistate dalle autrici. Per esempio, dall'entusiasmo gioioso,

né ingenuo né privo di concretezza, di Jalila

che precisa: “Voglio mantenere la mia libertà

d'azione e di critica, per questo non appartengo a nessun partito

né associazione, ma continuo incessantemente nella mia

battaglia per la libertà; o dalla fedeltà

a se stessa e dalla determinazione irriverente a difenderla

di Ibthal che, incorniciata dal suo hijab, regala un sorriso

e dice: “Sono musulmana, credente e praticante, ma

anche profondamente convinta che lo stato e le leggi devono

assolutamente restare laici, la scelta religiosa deve essere

protetta dalla propria intima fede, non dalle leggi dello stato!”.

Le donne arabe in rivoluzione, mille fuochi di voci, di gesti

e di storie di vita, recita il sottotitolo. Articolato sulle

tre scansioni dell'unità di tempo secondo un prima,

durante, dopo, il libro racconta di una rivoluzione,

agita, partecipata, promossa dalle donne in prima persona e

non viceversa.

La tanto sbandierata rivoluzione-vessillo della lotta di classe...

che libererà le donne tutelandole... le guerre umanitarie,

intraprese, si è detto, in nome di una questione femminile

circoscritta all'obbligo patriarcale di indossare o non indossare

il velo, vengono chiaramente smascherate e, per certo, consapevolmente

ridicolizzate dalle semplici parole di un partire da sé

di Naziha Rejiba, scrittrice tunisina e giornalista indipendente:

“Devo immediatamente dire che non è stata la

rivoluzione che mi ha liberata, ero libera ben prima del 14

gennaio”.

Già, perché prima e prima di prima, le donne sono

sempre esistite e quel che hanno fatto è altrettanto

prezioso di quel che non hanno fatto. L'anno zero della rivoluzione

che apre le porte alla libertà femminile oltre ad essere

mistificazione storica è tentativo, da parte patriarcale

e da parte di un certo femminismo di stato, di espropriare le

donne – e per di più le arabe – del loro

potere sociale, politico e simbolico.

Ferite di parole riporta al presente un passato di sollevazione

e proteste di cui le donne “erano state protagoniste essenziali

in più angoli dei Paesi, dagli scioperi di Gafsa, il

bacino minerario tunisino, agli scioperi per l'aumento del prezzo

del pane e per la libertà di informazione in Egitto”.

Nella sezione durante è attestata la continuità

simbolica dell'agire delle donne. In tutta evidenza –

letteralmente in corpore – dal “tradizionale”

ambito domestico, dalle mura delle case e dei cortili, il materno

e la cura sono (state) tradotte – senza tradimento –

nel cuore della lotta, nelle piazze e nelle strade per affrontare

le dittature con la forza di legare libertà e vita facendo,

lì e subito, mondo. La rivoluzione è un processo

continuo. Di difesa delle libertà conquistate, ma soprattutto

di determinazione ad andare avanti, perché una concezione

della libertà non è una concezione libera. Se

qualcuno pensa che non possiamo andare più lontano di

così [...] che finiremo di rientrare nei ranghi

[...] queste menti malate si sbagliano, non cederemo un millimetro

della libertà che abbiamo raggiunto, andremo verso la

sua crescita e niente ci fermerà.

C'è un senso molto più sottile dell'idea di conquista

del Palazzo riguardo a ciò che si intende per rivoluzione:

le cose cambiano se si cambia il rapporto con esse.

“L'occidente politico ed economico potrà aiutare

il mondo arabo in trasformazione se riuscirà a non imporre

i propri progetti politici e finanziari alle popolazioni dell'area

e rinuncerà a paventare sistematicamente l'avvento del

terribile pericolo islamico”, scrivono le autrici

all'inizio del capitolo L'insidia islamista”. Le

testimonianze e le riflessioni registrate sul campo,

di fatto si sottraggono tenacemente al “giogo dicotomico”

della visione occidentale che ancora una volta fissa le donne

a scenari di oppressione e che “non contempla neppure

la possibilità di scelta spirituale in una società

laica nel mondo musulmano”.

La storica Laila el-Houssi pacatamente e lucidamente osserva:

Il tentativo di limitazione della libertà femminile

non attiene alla contrapposizione laicità islamismo,

quanto al patriarcato, alla cultura patriarcale tipica dell'area

mediterranea – e aggiunge con l'ironia senza disprezzo

di un sorriso – e anche di tutto l'Occidente.

L'ordine materno non si arresta al momentaneo. Il dopo

in Ferite di parole riconosce l'acquisito senza abbandonarsi

al conclusivo. Nel preambolo finale a Considerazioni non

conclusive, appunto, si riportano alcuni versi di Mariam

H. – donna comune avvezza alla poesia e-o donna che rende

in poesia le interlinee del prosaico?

Così avverte: Ogni giorno è nuovo/e ogni giorno

incontro/qualcosa che non conoscevo/e il mondo/mi si apre un

po' di più.

Monica Giorgi

|