Germinale a Ribolla.

Bianciardi e la memoria della miniera

«Ma cosa doveva diventare, secondo lui, la miniera di

lignite, un salotto?

Per fortuna adesso al distretto minerario non c'era più

lui a dettar legge, e con l'ispettore nuovo ci si poteva mettere

d'accordo.(...) Quando l'avanzamento ha esaurito un filone,

che bisogno c'è di fare la ripiena? È tutto tempo

perso, tutta gente che mangia a ufo. Si disarma, si recupera

il legname, e poi il tetto frani pure. E non c'è nemmeno

bisogno di tracciare gli avanzamenti a giro d'aria. Si può

anche scavare a fondo cieco, basta un ventilatore che ci forzi

l'aria dentro, no? Certo, la temperatura così aumenta,

a volte supera quaranta gradi, ma si può rimediare, con

una tubatura che goccioli acqua davanti alla ventola. Sì,

obbiettava il medico di fabbrica, la temperatura in questo modo

scema, ma aumenta l'umidità, e aumentano i casi di malattia

a sfondo reumatico.(...) Qui bisognava far meno storie e aumentare

il tonnellaggio... E per favore, con le radiografie ci andasse

piano, il dottorino. Non erano tempi, non era aria da mettere

in mutua per una sospetta silicosi o per una diminuita capacità

respiratoria del diciotto per cento.(...) Allora, con l'ispettore

consenziente, misero ventiquattro cantieri su venticinque coltivati

ad avanzamento cieco e a franamento del tetto, realizzando in

tal modo, diceva la relazione, una normale concentrazione del

personale. Rispetto al quarantasei, produzione pressoché

identica con un terzo degli operai di allora. Certo, restava

il grosso guaio della ventilazione imperfetta.

Non occorreva che glielo dicesse la commissione interna –

questi altri lavativi – lo sapeva da sé il direttore

che il flusso d'aria non aveva andamento ascendente continuo,

che due rimonte, la venti e la ventidue, facevano scalino, erano

almeno venti metri più alte della galleria di livello,

e lì l'aria stagnava. Sapeva anche (ma la commissione

interna questo, per fortuna, lo ignorava) che a un certo punto

della 265 l'aria di afflusso si mescolava con quella di riflusso,

e il regolamento di polizia diceva, chiaro chiaro, che le vie

destinate all'entrata e all'uscita dell'aria debbono essere

divise da sufficiente spessezza di roccia tale da resistere

all'esplosione. Altro che spessezza di roccia! Lì non

c'era nemmeno un foglio di carta.

Fortuna che quelli non l'avevano capito. Certo, si poteva rimediare:

da anni erano sospesi i lavori per l'apertura di una galleria

nuova che garantisse la ventilazione di tutto il settore. Ma

con quelli che dalla sede centrale premevano, circolari su circolari,

a chiedere che non si sprecasse un uomo, una tonnellata, un

giorno lavorativo, cos'altro poteva fare lui direttore, che

mettere tutti alla frusta, a tirar su lignite?(...) L'aspiratore

nuovo, da sessanta cavalli, non l'aveva forse fatto piazzare

la mattina del primo maggio, che era un sabato, approfittando

delle due giornate di festa consecutive?(...) Ma la mattina

del tre la festa era finita, e allora sotto a levare lignite.

Si erano riposati abbastanza o no, questi pelandroni? Eppure

il caposquadra aveva fatto storie: diceva che dopo due giorni

senza ventilazione, giù sotto era pericoloso scendere,

bisognava aspettare altre ventiquattr'ore, far tirare l'aspiratore

a vuoto, perché si scaricassero i gas di accumulo. Insomma,

pur di non lavorare qualunque pretesto era buono.(...) Stavolta

era stufo: meno storie, disse ai capisquadra, mandate cinque

uomini della squadra antincendi a spegnere i fuochi, ma intanto

sotto anche la prima gita.

La mattina del giorno dopo, alle sette, la miniera esplose.»

«Rimasi quattro giorni nella piana sotto Montemassi,

dallo scoppio fino ai funerali, e li vidi tirare su quarantatré

morti, tanti fagotti dentro una coperta militare. Li portavano

all'autorimessa per ricomporli e incassarli (...). Alla sala

del cinema, ora per ora, cresceva la fila delle bare sotto il

palcoscenico, ciascuna con sopra l'elmetto di materia plastica,

e in fondo le bandiere rosse. Venivano a vederli da tutte le

parti d'Italia, giornalisti con la camicia a scacchi, il berrettino

e la pipetta, critici d'arte, sindacalisti, monsignor vescovo,

un paio di ministri che però furono buttati fuori in

malo modo.(...) Questa volta non venne la celere e anche i carabinieri

del servizio d'ordine si tennero accosto al cancello della direzione.

Ai funerali ci saranno state cinquantamila persone, tutte in

fila con le bandiere, le corone dei fiori, il vescovo con la

mitra e il pastorale. E quando le bare furono sotto terra, alla

spicciolata se ne andarono via tutti, col caldo e col polverone

di tante macchine sugli sterrati. Io mi ritrovai solo sugli

scalini dello spaccio, che aveva chiuso, e mi sembrò

impossibile che fosse finita, che non ci fosse più niente

da fare.

Nella bacheca al cancello stava scritto che alle famiglie delle

vittime il ministero offriva contribuzioni straordinarie e immediate

varianti dalle 60 alle 100 mila lire, oltre il normale trattamento

previdenziale previsto dall'Inail. La direzione offriva assegni

assistenziali di 500 mila lire e di un milione, secondo i relativi

carichi familiari. A conti fatti ci scapitava una ventina di

milioni. Ma in compenso poteva chiudere subito la miniera.»

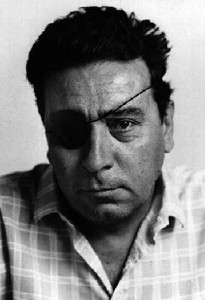

Tutte queste parole vengono da un unico libro, “La vita

agra” di Luciano Bianciardi. Si consideri questo un lungo

omaggio a quei quarantatré minatori – subito diventati

quarantaquattro, un sopravvissuto morì qualche giorno

appresso delle conseguenze dell'esplosione – a quegli

angeli lavoratori restati nel fondo del pozzo. Quanta potenza

sta in queste parole, alle quali pare un delitto tagliare ogni

sillaba, accorciare, “citare” dei frammenti per

far rientrare nell'articolo giornalistico ciò che è

stato scritto col respiro del tragico affresco. Si tratta del

secondo capitolo de “La vita agra” di Bianciardi,

scrittore di Grosseto, maremmano e anarchico.

Nel 1954 il giovane Bianciardi, insieme a un'altra giovane promessa

della prosa italiana Carlo Cassola, si muove spesso dalla natia

Grosseto per condurre un'inchiesta sulle condizioni di vita

dei minatori delle sue zone. Parla con loro, scrive la vita

che vivono, ne diviene amico. Quando esplode uno dei pozzi di

Ribolla, ne rimane sconvolto, annichilito, morto nell'anima.

Il libro “I minatori della maremma” uscirà

due anni dopo. Ma Grosseto ora più che mai gli è

diventata pesante, non crede più in quel “lavoro

culturale”, periferico e dal basso, che darà il

titolo al suo primo romanzo vero e proprio.

Presto accoglierà l'invito del giovane editore Feltrinelli

e monterà a Milano, centro concentrico, prigione e fonte

di molta sua letteratura e in particolare di questo suo capolavoro

“La vita agra”. Nella rabbiosa prosa di questo romanzo

il protagonista è proprio uno scrittore – alter

ego fatto e finito dell'autore – che vive di traduzioni

e lavoretti editoriali, ma che ha l'idea fissa di “vendicare”

i suoi amici minatori “assassinati” dalla Montecatini,

la società proprietaria della miniera che ha sede nel

“torracchione” di Milano, che il nostro vuole fare

esplodere. Ma la vita faticata, “agra”, cui costringe

la città, farà a pezzi la rabbia vendicativa e

lascerà un sordo autodistruttivo rancore nel protagonista.

L'autore invece – dopo qualche anno di stenti –

farà la propria fortuna proprio con quel romanzo, fra

i più rappresentativi del Boom Economico e del suo connesso

malessere. “La vita agra” diverrà un modo

di dire popolare a quei tempi, quasi subito Carlo Lizzani ne

trarrà un bel film con Tognazzi protagonista. Bianciardi

per qualche anno diventa una celebrità mediatica, spesso

intervistato dalla televisione e conteso dai giornali, presenza

fissa della Milano della sinistra pre-contestazione. Molti ancora

lo ricordano, avvinnazzato e berciante, ai tavoli del Bar Jamaica

di Brera. Ma sarà una breve pausa in una vita che declina

per lento suicidio attraverso l'alcool. Una dilazione della

tragica sfiducia, di quell'amaro in bocca che lasciano in eredità

le meravigliose ultime pagine del suo romanzo.

|

| Lo scrittore Luciano Bianciardi

(Grosseto, 1922 - Milano, 1971) |

«Faranno insorgere bisogni mai sentiti prima. Chi non

ha l'automobile l'avrà, e poi ne daremo due per famiglia,

e poi una a testa, daremo anche un televisore a ciascuno, due

televisori, due frigoriferi, due lavatrici automatiche, tre

apparecchi radio, il rasoio elettrico, la bilancina da bagno,

l'asciugacapelli, il bidet e l'acqua calda.

A tutti. Purché tutti lavorino, purché siano pronti

a scarpinare, a fare polvere, a pestarsi i piedi, a tafanarsi

l'un con l'altro dalla mattina alla sera.

lo mi oppongo.

Quassu io ero venuto non per far crescere le medie e i bisogni,

ma per distruggere il torracchione di vetro e cemento, con tutte

le umane relazioni che ci stanno dentro.

Mi ci aveva mandato Tacconi Otello, oggi stradino per conto

della provincia, con una missione ben precisa, tanto precisa

che non occorse nemmeno dirmela.

E se ora ritorno al mio paese, e ci incontro Tacconi Otello,

che cosa gli dico? Sono certo che nemmeno stavolta lui dirà

niente, ma quel che gli leggerò negli occhi lo so fin

da ora. E io che cosa posso rispondergli? Posso dirgli, guarda,

Tacconi, lassù mi hanno ridotto che a fatica mi difendo,

lassù se caschi per terra nessuno ti raccatta, e la forza

che ho mi basta appena per non farmi mangiare dalle formiche,

e se riesco a campare, credi pure che la vita è agra,

lassù.

Almeno avessi trovato gente come te. Ma la gente come te non

me la fanno vedere, non gli danno il modo di dormire a sazietà,

la tengono distante, staccata, la fanno venire tutte le mattine

presto col treno, e io ho appena fatto in tempo a intravederli,

senza capirci nulla, senza nemmeno potergli dire una parola.

(...) No, Tacconi, ora so che non basta sganasciare la dirigenza

politico-economico-social-divertentistica italiana. La rivoluzione

deve cominciare da ben più lontano, deve cominciare in

interiore homine.

Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare,

a non produrre, a non farsi nascere bisogni nuovi, e anzi rinunciare

a quelli che ha.

La rinunzia sarà graduale, iniziando coi meccanismi,

che saranno aboliti tutti, dai più complicati ai più

semplici, dal calcolatore elettronico allo schiaccianoci.

Tutto ciò che ruota, articola, scivola, incastra, ingrana

e sollecita sarà abbandonato.

Poi eviteremo tutte le materie sintetiche, iniziando dalla cosiddetta

plastica.»

Da Ribolla al mondo. L'indignazione per quel massacro voluto

– o quanto meno volutamente non evitato – aveva

acceso un furore profetico nello scrittore di Grosseto, una

profezia attualissima. Bianciardi morì di tristezza e

di ubriachezza il 14 novembre del 1971, a quarantotto anni.

Il 4 di maggio del 2014 sono passati sessanta anni tondi dalla

sciagura di Ribolla. Cosa abbiamo serbato noi di quella rabbia?

Cosa ci resta nella memoria di tutto quel dolore? Uno splendido

romanzo, lo abbiamo detto. Un libro inchiesta dello stesso autore

(e di Carlo Cassola). E poi – e qui entro in ballo io

– delle canzoni, perché la vita dalle nostre parti

si è sempre sposata con la musica, e tanto più

era vita – anche tremenda – tanto più si

cantava per alleviare la fatica.

Meno male che c'è sempre qualcuno che canta

e la tristezza ce la fa passare,

se no la nostra vita sarebbe una barchetta in mezzo al mare,

dove tra la ragazza e la miniera apparentemente non c'è

confine,

dove la vita è un lavoro a cottimo e il cuore un cespuglio

di spine.

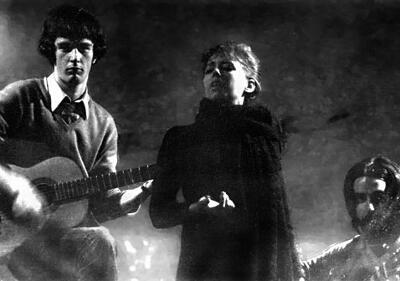

Così fa un meraviglioso brano di Francesco de Gregori

che si chiama proprio “La ragazza e la miniera”.

Chissà se l'ispirazione per questa moderna ballata di

lavoro, di solitudine e dolore esistenziale, è arrivata

a de Gregori dal suo lontano sodalizio con Caterina Bueno –

per la quale all'inizio della sua carriera lavorò come

chitarrista – dal suo repertorio ritrovato e salvato di

canzoni popolari toscane sul duro, povero e insano faticare

dei carbonai o degli stagionali che percorrevano l'agra estensione

del centro Italia, per qualche spicciolo mal guadagnato e già

speso.

So stato a lavorà a Montesicuro

se tu sapessi quanto ho guadagnato,

ci manca quattro pavele a uno scudo.

Non posso dì però quanto ho sudato,

so mezzo morto me se schianta il core

e l'anema me va pè conto suo.

Mannaggia all'ora quanno ci ho pensato

d'annatte a lavorà a quel diserto,

che p'arricchì 'n brigante so crepato.

Caterina Bueno, questa grandissima ricercatrice e cantante di

Firenze aveva reso celebre il repertorio maremmano, la dura

maremma lontana dalle sdolcinate rievocazioni letterarie, enologiche

e nostalgiche, dura di lavoro e verità: “una Maremma

amara” come dice una delle più note canzoni popolari.

Tutti mi dicon Maremma, Maremma...

Ma a me mi pare una Maremma amara.

L'uccello che ci va perde la penna

Io c'ho perduto una persona cara.

Sia maledetta Maremma Maremma

sia maledetta Maremma e chi l'ama.

Sempre mi trema 'l cor quando ci vai

Perché ho paura che non torni mai.

La ventura di questa improbabile vita di musicista itinerante

mi ha fatto incontrare, su un palco a un angolo della vita,

Eleonora Bagnani, giovane cantante residente a Siena, ma originaria

di Roccastrada, il comune di cui Ribolla è frazione.

La sua tradizione familiare – il nonno fu minatore e scampò

alla strage solo perché il giorno prima si era infortunato

a un piede – insieme al mio bisogno di cantare la memoria

ci ha fatto concepire uno spettacolo su quel pozzo sprofondato

nel nostro passato: la miniera. Siamo partiti alla ricerca delle

canzoni: arrivare al cuore delle cose, per noi equivale a cantarle.

Abbiamo scavato in questo giacimento sparso, vi abbiamo trovato

delle perle, sempre macchiate di fango, qualche volta anche

di sangue e sputo. Nasce così lo spettacolo “Germinale

a Ribolla, memoria cantata del 4 maggio 54”, il titolo

omaggia il capolavoro di Zola, il testo è un impasto

di canti e citazioni di Bianciardi.

|

| Francesco De Gregori, Caterina Bueno e Antonio

De Rose durante

un concerto nel 1971 |

Nella ricerca sono stato folgorato da questo brano che mi hanno

fatto conoscere i compagni del Canzoniere Bresciano: un cupo

capolavoro, proveniente dal repertorio della famiglia Bregoli,

minatori in Val Trompia. Ascoltare dalle loro voci forti e consumate

dalla silicosi, tirate e violente, queste parole mette un brivido

nella schiena. E con queste parole vi lascio, con l'augurio

e la voglia di aria pulita nei polmoni e sole, in memoria dei

quarantaquattro di Ribolla.

E anche il mio padre

sempre me lo diceva

di star lontano

dalla miniera

Ed io testardo

ci sono sempre andato

finché di una mina

mi ha rovinato

Finché di una mina

in quella galleria

mi ha rovinato

la vita mia

Non c'è più medici

nemmeno medicine

che fan guarire

le mie rovine

Non c'è più medici

nemmeno i professori

che fan guarire

i miei polmoni

O Santa Barbera

o santa Barberina

dei minatori

sei la regina.

Alessio Lega

alessiolegaconcerti@gmail.com

|