Fantascienza

e pedagogia/

Fobie, magie, resistenze e utopieQuando c'era il futuro (Franco Angeli, 2013) di Daniele

Barbieri e Raffaele Mantegazza esplora i confini e i punti di

contatto fra pedagogia e fantascienza. Ma ha senso parlare di

science fiction nel 2013? Esistono chiavi di lettura

valide anche per l'impegno politico-sociale dell'oggi? Ne ho

parlato con Daniele Barbieri.

Perché avete scritto un libro all'incrocio fra

pedagogia e fantascienza?

«È la prima volta che io e Raffaele Mantegazza

ci incrociamo, anche se abbiamo passioni e interessi comuni.

Lui usa la fantascienza nelle sue lezioni all'università

e immagino che constati spesso il fenomeno che io osservo lavorando

nelle scuole o altrove.

Immaginiamo di affrontare un nodo drammatico: può essere

la violenza sessuale, l'apatia politica, le molte facce del

razzismo e la stessa definizione di umanità, le catastrofi

ecologiche in corso e il tentativo di uscirne, e così

via. Se si prende il problema di petto, cercando stimoli nella

situazione data (cioè la scuola che, salvo rarissime

eccezioni, versa in condizioni di agonia) quasi mai si suscita

una passione autentica. Al massimo si registra un apprendimento

di tipo passivo. Persino i drammi vicini a noi in un contesto

scolastico sembrano ancora più lontani di Leopardi o

Boccaccio.

Sarebbe complesso spiegare il perché in due parole ma

la narrazione fantascientifica, il laboratorio che gioca a immaginare

futuri, la provocazione di ragionare a partire da qualcosa assolutamente

estraneo alla nostra attuale esperienza, possono invece spalancare

più facilmente porte che di solito sono chiuse.»

Cos'è oggi la fantascienza?

«La migliore fantascienza secondo me è un grimaldello

per uscire da un presente pigro e politicamente ingabbiato,

soprattutto oggi. Credo che per Raffaele Mantegazza la pedagogia

(e dentro di essa la fantascienza) sia uno degli strumenti per

contrastare l'oppressione. È chiaro che alcuni autori

e alcune autrici hanno una formazione scientifica e questo influenza

tutto ciò che scrivono ma è altrettanto palese

che la maggioranza dei libri di fantascienza nasce da persone

che non hanno la minima infarinatura scientifica. Ma tutti e

tutte – chi scrive come chi legge – devono fare

i conti con due questioni che non mi stanco di ripetere. La

prima è che da un secolo circa la scienza e la sua cuginetta

tecnologia hanno invaso le vite delle persone prima di una parte

del mondo e poi dappertutto. Impensabile dunque che ciò

non influenzi anche il nostro immaginario.

Seconda questione: noi viviamo in una società scientifico-tecnologica

senza avere la minima formazione, senza le conoscenze di base

per capirne leggi e regole. Quindi in una sorta di tecno-magia

che rende impossibile il controllo, persino la comprensione

di come i poteri usano la conoscenza scientifica e le sue applicazioni.»

C'è qualcosa di nuovo nella fantascienza contemporanea?

«Si vorrebbe morta la science fiction ma è

viva (pur se con gli inevitabili acciacchi di chi vive in una

fase storica depressiva). Da poco Urania ha portato in edicola

una trilogia di Robert Saywer. La storia inizia quando nella

rete internet nasce Webmind, entità intelligente e incorporea.

Il canadese Saywer ne esplora soprattutto il versante positivo

e ottimista. Non è un ingenuo, ha ben presente rischi

e contraddizioni ma questa trilogia comunica che la parte migliore

dell'umanità potrebbe trovare un alleato non previsto.

Se il “meticciato” fra una rete intelligente altamente

evoluta e il genere umano ci porta su una strada di liberazione

ne ricaveremo non solo meno guai e più giustizia ma anche

felicità, se si può usare questa parola così

difficile. Resto assai sorpreso che molte persone considerino

pericoloso seguire Sawyer su questa strada. A parte che io non

considero il novecento portatore solamente di catastrofi, per

me questa visione cupa è un freno all'azione, una “museruola”

al pensare. Di fronte a una crisi mondiale inventata, come quella

che viviamo, è molto difficile portare le persone a constatare

che non esiste soltanto una ricchezza economica enorme da redistribuire

secondo giustizia, che non esiste soltanto la possibilità

di risolvere la maggior parte delle tragedie mondiali fermando

il meccanismo che produce e alimenta le guerre: c'è anche

una ricchezza sociale diffusa in tutto il mondo, intelligenze

ed esperienze che il capitalismo dilapida, anzi perseguita.

Se non prendiamo atto di questa enorme potenzialità non

troveremo ragioni di opporci davvero a chi vuole lasciare tutto

com'è.»

Andrea Mameli

linguaggiomacchina.it

Desiderare

la libertàÈ uscito recentemente per elèuthera Fantasie

rivoluzionarie e zone autonome di Saul Newman (Milano 2013,

pp.84, € 8,00). Ne pubblichiamo la prefazione all'edizione

italiana.

Due anni fa elèuthera diede alle stampe uno dei miei

saggi, raccolto insieme a contributi di Simon Critchley, Miguel

Abensour, Todd May e altri, in un volume sull'anarchismo e la

filosofia radicale. Esprimo la mia gratitudine nei confronti

dei curatori che hanno promosso la pubblicazione di un altro

dei miei scritti, e sono onorato che il mio lavoro sia stato

reso accessibile ancora una volta al pubblico italiano. Elèuthera

è un editore che ammiro da tempo per il suo impegno sperimentale

e d'avanguardia rivolto alla filosofia europea, alla teoria

politica radicale e in particolar modo all'anarchismo. L'anarchismo,

sia come tradizione eretica di pensiero, movimenti e lotte,

sia come etica e politica di ispirazione anti-autoritaria, è

stato per lungo tempo l'asse portante del mio lavoro; il suo

impulso critico e il desiderio di estendere le possibilità

della libertà umana sono stati le mie linee guida e hanno

costituito l'orizzonte del mio pensiero. Anzi, mi è impossibile

pensare criticamente alla sfera del politico senza confrontarmi

con le domande e le sfide fondamentali poste dall'anarchismo.

La pratica politica, e in particolare quella radicale, deve

continuamente misurarsi con le forme dell'anti-politica, un

ambito decostruttivo con derive anarchiche in cui le identità

fisse, le istituzioni, le relazioni sociali sono radicalmente

destabilizzate. In effetti, questa visione dell'anarchia ha

sempre ossessionato, in un modo o nell'altro, la teoria politica;

per alcuni si incarna in una concezione distopica dello stato

di natura, per altri (gli stessi anarchici, ad esempio) esprime

le possibilità di un'organizzazione sociale cooperativa

senza la necessità di uno Stato sovrano. In entrambi

i casi, l'orizzonte anarchico pone una sfida cruciale a tutte

le forme politiche basate sulla sovranità. Sono in molti

oggi a parlare di una “fase anarchica” quando si

tratta di descrivere le forme contemporanee di attivismo politico

radicale. Dalla nascita del movimento globale anti-capitalista

alla fine degli anni novanta, fino ai recenti movimenti di occupazione

apparsi tutto il mondo (nei quali includerei l'occupazione di

piazza Tahrir al Cairo, poiché tale è stata la

sua ispirazione), abbiamo visto nuove forme di azione orizzontale

o “a rete” che sembrano, se non ispirate direttamente

dai principi anarchici, almeno un loro chiaro riflesso. Inoltre,

si è verificato un netto passaggio dai modelli politici

avanguardisti di tipo marxista a più diffuse forme di

partecipazione e di soggettività post-identitarie, eterogenee,

il cui obiettivo non è più quello di appropriarsi

delle redini del potere statale, quanto piuttosto di dissolvere

questo stesso potere e di creare politiche, pratiche e spazi

autonomi che lo oltrepassino. Il mio lavoro sulla teoria politica

radicale risponde, e cerca di attribuire un senso, proprio a

questi sviluppi. Che ci chiedono in modo forte una riconsiderazione

dell'anarchismo, anzi un ritorno all'anarchismo.

Ma quale tipo di ritorno è possibile nella condizione

attuale? Questa è una domanda complessa. Da un lato,

vi è sempre stato un impulso insurrezionale, una volontà

di resistere (che Michel Foucault avrebbe definito una “qualità

plebea”, un'energia capace di arginare il potere resistendo

alla produzione di corpi docili, e che Michail Bakunin avrebbe

invece definito “istinto di rivolta”), ovvero un

desiderio libertario che ovviamente trascende l'anarchismo,

ma di cui la tradizione anarchica è diventata l'espressione

più schietta e coerente. Quella che ha trasformato l'istinto

di rivolta in una teoria, in una filosofia, in un'etica, in

una scienza sociale e soprattutto in una politica. Qualsiasi

tipo di rinnovamento dell'anarchismo deve prendere come punto

di partenza fondamentale il suo principio etico: la resistenza

al potere. Dall'altro lato, prendere l'anarchismo sul serio

significa valutarlo onestamente in quanto tradizione di pensiero

e di pratiche forgiata da precise coordinate filosofiche e fondata

su alcuni assiomi riguardanti il comportamento umano, la conoscenza,

la morale e le relazioni sociali. Se dobbiamo riflettere oggi

sull'importanza dell'anarchismo, non possiamo permetterci di

essere ciechi verso le sue tensioni, le sue aporie, i suoi limiti,

i suoi passaggi contraddittori, i suoi filoni di pensiero eterogenei

e talora contrastanti.

Dobbiamo ricostruire una genealogia dell'anarchismo nel senso

di Friedrich Nietzsche e di Foucault. Questo comporta qualcosa

di più che passare il nostro tempo a spluciare gli archivi;

piuttosto, si tratta di riconoscere che la nostra eredità

comune è anche “un insieme di faglie, di crepe,

di strati eterogenei che la rendono instabile e, dall'interno

o dal basso, minacciano il fragile erede”. Pertanto, ho

sostenuto che l'anarchismo dovrebbe prendere in considerazione

alcuni sviluppi teorici che inizialmente gli pongono alcuni

problemi, tanto da sembrare addirittura in contrasto con esso,

ma che allo stesso tempo lo costringono a pensare entro certe

condizioni, sia teoriche sia politiche (ad esempio i limiti

del potere, del discorso, i regimi di verità e di conoscenza,

l'inconscio e così via).

Mi riferisco qui alle importanti implicazioni della teoria psicoanalitica

e post-strutturalista per la riflessione politica, ed è

proprio nel tentativo di fare una sintesi tra questi elementi

e l'anarchismo (cercando di condurli a sostenersi l'un l'altro,

a pensarsi l'uno attraverso l'altro) che è possibile

parlare di un post-anarchismo. Questo è una definizione

che ha causato molti fraintendimenti (e forse, con il senno

di poi, la scelta del termine non è stata così

felice), ma con essa non si è mai voluto suggerire che

l'anarchismo si sia estinto oppure sia stato superato. Il prefisso

«post» non vuole significare un essere dopo, ma

al contrario invita a una rinegoziazione dell'anarchismo, a

un tentativo di rivitalizzare ed esplorare la sua rilevanza

per le lotte contemporanee, per i movimenti e per la sperimentazione

politica. Come il post-modernismo non è il seguito della

modernità ma piuttosto una riflessione critica sui suoi

limiti, e allo stesso modo (come ha suggerito Foucault) la critica

dell'Illuminismo fa proprio lo spirito critico dell'Illuminismo

stesso, così il post-anarchismo può essere considerato

come una sorta di apparato che propone una riflessione sui limiti

dell'anarchismo, ma collocandosi al suo interno. Il post-anarchismo

è quindi un tentativo di rinnovare teoria e pratica anarchiche.

Si tratta di un modo di intendere la politica radicale in termini

di contingenza e divenire, attraverso attività autonome

e forme di azione diretta. I temi analizzati nel presente saggio,

originariamente scritto per una rivista dedicata alla teoria

della pianificazione2, rappresentano il tentativo di pensare

ai vari modi in cui il post-anarchismo potrebbe riformulare

la nostra concezione dello spazio politico. La questione dello

spazio (spazi fisici, spazi sociali, ma anche spazi psicologici

e paesaggi) è presa raramente in considerazione nella

teoria politica radicale, ma è sempre lì presente

e ha un impatto incommensurabile sulla nostra percezione, in

ogni lotta politica, di ciò che è possibile. Se,

come ha mostrato Foucault, la disposizione degli spazi fisici

è sempre una questione politica, parimenti si potrebbe

sostenere che la politica è sempre una questione spaziale.

La politica radicale presuppone certi immaginari dimensionali,

una certa mappatura di territori passati, presenti, futuri.

La stessa rivoluzione avviene in un luogo particolare: il pensiero

rivoluzionario concepisce un settore strategico, una disposizione

di forze e di relazioni di potere, un obiettivo centrale da

sequestrare o distruggere. Non si può fare a meno di

pensare a simboli e punti di riferimento fisici come la Bastiglia

o il Palazzo d'Inverno. In questo saggio, il mio obiettivo è

non solo quello di indagare se sia possibile una concezione

alternativa dello spazio politico radicale, ma anche quello

di esplorare (con il supporto della teoria psicoanalitica lacaniana

e del pensiero di Cornelius Castoriadis) alcune delle fantasie

fondamentali che sono alla base delle pratiche politiche radicali.

È attraverso l'anarchismo – o meglio il post-anarchismo

– che possiamo ottenere una diversa comprensione dello

spazio politico, una concezione in cui pratiche, stili di vita

e forme di resistenza autonome, anziché disperdersi nella

grande narrazione della Rivoluzione, concorrono a costituire

una pluralità di luoghi. Se guardiamo agli squat, ai

centri sociali, alle cooperative di ogni genere, ai media alternativi,

alle comuni, sono tutte realtà che possono essere viste

come sperimentazioni spaziali autonome, situate sia all'interno

sia all'esterno del “sistema”. Questo aspetto è

importante anche per il nostro modo di pensare alla progettazione

degli spazi urbani e alle modalità con cui vengono prese

le decisioni di pianificazione: se come attività intrapresa

da un'élite tecnocratica di specialisti, o come forma

di attivismo autonomo e democratico intrapreso dalla gente comune

in contesti locali. Ora che tanti spazi pubblici e servizi sono

stati privatizzati (passando dal controllo dello Stato al controllo

aziendale), è il momento di ripensare gli spazi comuni,

in opposizione a questo processo, come luoghi radicalmente aperti

e non controllati. Riformulata così, la pianificazione

può diventare un'attività insurrezionale. Di conseguenza,

diventa qui fondamentale l'idea di insurrezione piuttosto che

quella di Rivoluzione. Questo passaggio può essere inteso

in molti modi, ed è irrinunciabile per il pensiero anarchico

e la sua politica. Seguendo Max Stirner (e in qualche misura

anche Gustav Landauer), con insurrezione intendo un tipo di

trasformazione micropolitica in cui i nostri soggettivi legami

psicologici con il potere vengono effettivamente sciolti. Non

ci può essere alcuna trasformazione sociale radicale

se essa non avviene innanzi tutto al livello del desiderio individuale

e collettivo, il che comporta di imparare a desiderare in modo

diverso: ossia a desiderare la nostra libertà, piuttosto

che la nostra attuale servitù.

Saul Newman

Un prete, i gay,

l'Arcigay, l'Aids

“Don Marco mi è stato padre, fratello maggiore...

Penso a don Marco quando leggo l'Ecclesiaste. Persino la sua

celebrazione dell'eros era quanto di più lontano da un'idea

consumistica, strumentale della sessualità ci potesse

essere, anche quando si è allontanato dal sacerdozio,

persino quando sembrava rinnegare il sacerdozio, non sapeva

far altro che celebrare la vita. Lui aveva il carisma di questo

speciale sacerdozio. Il suo è stato il dio che danza

la vita...”. Così Nichi Vendola ricorda don Marco

Bisceglia chiamato il “don Enzo Mazzi del Sud”,

in quanto animatore di una di quelle comunità di base

che si svilupparono spontaneamente pure all'interno della chiesa

italiana fra gli anni sessanta-settanta. Ma il nome di don Marco

oggi è legato anche a importanti e difficili battaglie

civili: da fondatore dell'Arcigay nazionale fu colui che, più

di altri, si profuse per legittimare i diritti degli omosessuali

e per strutturare uno spazio di lotta che – come ammette

lo stesso Nichi Vendola (che lavorò a Roma gomito a gomito

con il sacerdote) – potesse obbligare i partiti al confronto

su determinate tematiche.

A don Bisceglia, che non nascose la sua omosessualità

e dedicò tutta la vita e il sacerdozio ai poveri fino

a essere sospeso a divinis da una chiesa molto pre-concilio,

il giornalista Rocco Pezzano ha dedicato Troppo amore ti

ucciderà (Edigrafema Edizioni, 2013, pp. 320, €

16,00). Il libro è una appassionante biografia, che ripercorre

le tappe dell'impegno politico e civile del prete.

Don Marco nasce nel 1925 a Lavello, in provincia di Potenza,

studia dai gesuiti e diventa discepolo in Spagna di padre Díez-Alegría,

uno dei più grandi teologi del novecento, sostenitore

della teologia della liberazione e voce in netto stridore con

quei vertici della chiesa cattolica che, secondo lui, avevano

tradito Gesù. Ordinato sacerdote nel 1963, don Marco

l'anno successivo viene nominato parroco del Sacro Cuore di

Lavello. Qui inizia a portare avanti una pastorale da curato

di strada, cercando di rendere vivo nella vita di tutti i giorni

il verbo delle Scritture. Promossa da don Bisceglia, nasce a

Lavello una Comunità di base che si farà portavoce

di un certo dissenso e malcontento che era andato maturando

anche tra i cattolici. Sempre in prima fila a combattere per

i diritti della sua gente, don Marco si fa portavoce di un Cristo

umile, che si incontra da una parte come “brezza leggera”

e dall'altra in tutti gli uomini che soffrono.

Per questo suo sentire a portare la croce più sulle spalle

che sul petto e stare a fianco delle rivendicazioni e delle

proteste della sua gente, verrà rinviato in giudizio

nel 1972. Troppo scomodo, don Bisceglia è soggetto a

continui richiami dalla Curia, mentre a Lavello c'è chi

vede dannoso il legame che ha stretto coi i fedeli che frequentano

il Sacro Cuore. Tanto dannoso che pure i giornali nazionali

cominceranno a tendere a interessarsi a lui, fino al definitivo

allontanamento da parte del vescovo. La sua uscita di scena

però non sarà facile: il 25 ottobre del 1978 dovrà

arrivare a Lavello un consistente drappello di poliziotti e

carabinieri per porre fine alla protesta in chiesa dei fedeli,

che non vogliono che il loro parroco venga messo alla porta.

Don Bisceglia andrà via da Lavello con il cuore affranto

per il distacco dalla famiglia (in particolare dall'amata sorella

Anita), dalla sua umile gente, dai quei giovani che avevano

visto in lui un punto di riferimento. Si trasferirà a

Roma, dove troverà accoglienza e lavoro e, con l'Arci,

inizierà le sue lotte per i diritti dei gay. Trascinatore

di folle e intelligenza vivacissima, don Marco nella capitale

frequenterà i radicali di Marco Pannella (che lo volle

candidato alle legislative nel 1979, ma i 6000 consensi non

furono sufficienti per farlo eleggere) e i movimenti vicini

alla sinistra radicale, dediti a portare avanti le sue stesse

battaglie per i diritti civili. Finché, a metà

degli anni ottanta, si perdono le sue tracce.

Don Bisceglia ritornerà alla sua chiesa negli ultimi

anni di vita (morirà di Aids nel 2002), tant'è

che il Vaticano gli riconsegnerà la facoltà di

poter dir messa, ma il sacerdote ritrovato non sarà più

quello della parrocchia del Sacro Cuore, scomodo e scandaloso.

Sarà, per don Marco un momento di riflessione profondo,

in cui fare i conti con le proprie controversie e complessità.

Sarà il tempo della preghiera e della meditazione su

una vita apparsa, in tutti i suoi risvolti, intensissima e appassionante.

Come sono appassionanti le pagine che Rocco Pezzano passa in

dono ai lettori sulle “tre vite di don Marco Bisceglia”.

Mimmo Mastrangelo

A

fumetti,

contro l'inquinamentoCarlo Gubitosa e Giuliano Cangiano (Kanjano), autori del libro

dal titolo ILVA. Comizi d'acciaio (Edizioni BeccoGiallo,

2013, pp. 192, € 12,00) narrano, tramite l'arte del fumetto,

un viaggio inedito negli ultimi cinquant'anni di industria siderurgica,

in cui si racconta il “male oscuro dell'inquinamento”,

attraverso storie di vita e di morte all'ombra dell'acciaio;

storie di scontri tra “Davide e Golia”: cittadini

e lavoratori si trovano a lottare contro politica, malaffare,

industria e grandi sindacati; storie di sfruttamento del clima,

dell'ambiente, del territorio, in nome di un'illogica, sfrenata

ed egoistica speculazione produttiva.

Il caso Taranto, come molte altre realtà lavorative e

operaie, vede i diritti alla salute e alla vita soppiantati

e violati dalla ricerca del massimo profitto dei padroni, votati

al sistema capitalistico, all'ordine militare sovranazionale

e mondiale, per il becero ricatto neoliberista tra lavoro o

salute, imposto dagli ingranaggi di potere, dai poteri forti,

da una politica locale connivente, corrotta. I cittadini e gli

ecopacifisti attivisti di Taranto, tramite l'associazionismo

ambientalista, da anni lottano contro il mostro dell'acciaio,

contro il siderurgico infernale che emette sostanze tossiche

(e non solo nel quartiere Tamburi) e nel frattempo cittadini,

lavoratori e operai continuano a morire di inquinamento industriale,

perché a Taranto è elevatissimo il tasso epidemiologico

di incidenza tumorale. L'associazione pacifista e ambientalista

PeaceLink, in primis, a Taranto, ha sollevato un autentico

terremoto politico-giudiziario, una contrapposizione netta tra

partiti (politica partitica) e magistratura. Il gip di Taranto,

Patrizia Todisco, con il provvedimento di sequestro, nella sentenza

del luglio 2012, dichiara esplicitamente: “con la salute

la vita non si può mercanteggiare”. I poteri forti

(partiti, sindacati, chiesa) troppo spesso sono rimasti in silenzio.

Con l'omertà si è nascosta la verità, già

nota da tempo, fatta di inquinamento, malattia, morte.

Come attivista Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia)

mi sento in dovere di constatare che i veri partigiani contemporanei

sono tutti gli ecopacifisti attivisti contro le cosiddette Goi,

le grandi opere inutili e dannose, presenti, non solo in Italia,

ma anche in Europa e nel mondo (come il Tav, il Muos ecc.);

i magistrati che lottano contro la mafia e i poteri forti e

tutti coloro che portano avanti cause giuste e oneste, dove

vengono negati e calpestati i diritti umani, la verità

e la giustizia, dove la magistratura si fa garante della legalità

e della tutela dei principi cardine della Costituzione (come

il diritto alla salute), dove le altre istituzioni sono invece

spesso omertose e corrotte.

“Ma il mondo ha proprio bisogno di tutto questo acciaio?”.

Tale quesito pone, nella conclusione del libro, Alessandro Marescotti,

presidente di PeaceLink. “Sembra che senza la produzione

di acciaio dell'Ilva debbano crollare l'Italia, l'Europa e il

mondo intero. (...)Ma è davvero così?”.

In realtà la Commissione Europea parla di una produzione

eccessiva. Le grandi opere vengono finanziate dai poteri forti,

al fine di alimentare un mercato dell'acciaio ormai al tracollo.

Ma è giunta l'ora che il sistema economico del grande

capitale si renda conto del proprio collasso e della necessità

di investire, al contrario, sui beni comuni, come la pace e

l'ambiente, quali risorse principali della nostra comune umanità,

da cui derivano altre priorità consequenziali, come la

salute, la cultura, l'istruzione: la vita nella sua autentica

essenza!

È proprio questo il messaggio del libro di Gubitosa e

Kanjano: un grido forte di disperazione di tutti gli oppressi,

di tutti gli abitanti dei Sud del mondo schiacciati dalle bieche

logiche di mercato, dallo sfruttamento delle risorse energetiche.

Un inno alla vita, un urlo di protesta per rivendicare gli inalienabili

diritti a un'esistenza serena e felice, contro tutte le manovre

impositive dettate dai poteri forti, dallo strapotere economico

dei mercati dell'alta finanza, dai padroni dell'acciaio, dai

signori della guerra.

Laura Tussi

Biologia,

etica hacker

e informazioneAlessandro Delfanti, sociologo dei nuovi media all'Università

degli studi di Milano, ricercatore presso la McGill University

di Montreal, ha da poco pubblicato per Elèuthera Biohacker.

Scienza aperta e società dell'informazione (pp.120,

€ 10,00).

Il tuo libro è stato pubblicato prima in inglese,

questa versione italiana sembra un po' diversa, ci vuoi spiegare

quali sono le differenze e come nasce?

«Il libro nasce dalla tesi di dottorato che ho fatto in

Scienza e società all'Università Statale di Milano.

Essendo stato anche all'estero l'ho scritta in inglese, pubblicare

il libro in inglese mi consente di raggiungere lettori non solo

italiani. Per quel che riguarda l'edizione italiana, l'idea

di fare una versione ridotta, ma anche un po' trasformata, è

nata per capire se questo tema poteva raggiungere un pubblico

più ampio, composto non solo da chi si occupa di queste

cose come ricercatore ma anche da chi è interessato alla

cultura libera, all'open source e al rapporto tra scienza e

società, senza essere per forza un addetto ai lavori.

È un'edizione più accessibile, il pubblico accademico

può leggere quella in inglese.»

Il titolo a cosa fa riferimento? Cosa vuol dire biohacker?

«La definizione biohacker è utilizzata come termine

per far capire che l'argomento del libro ruota intorno all'idea,

che ho cercato di descrivere, che le culture hacker e quelle

legate all'open source e al software libero stanno contaminando

la ricerca scientifica. Temi, pratiche e alcune caratteristiche

del movimento hacker si stanno diffondendo tra chi fa ricerca

scientifica, in particolare biologia. Il libro presenta casi

molto diversi, tra cui quello di alcune comunità che

usano questo termine per descriversi “Siamo hacker della

biologia”.

Questi gruppi sono composti da persone che non lavorano all'interno

delle mura della scienza, non lavorano nelle università

o in qualche casa farmaceutica ma cercano di fare ricerca biologica

in modo autonomo, autodidatta e indipendente dalle istituzioni.

È la cosiddetta biologia “fai da te”. Poi

ci sono i casi di ricercatori più tradizionali, che lavorano

nel settore pubblico, come Ilaria Capua, una ricercatrice italiana,

e di coloro che lavorano invece nel settore privato ma che condividono

la stessa spinta a condividere le informazioni.»

Nel caso della cosiddetta biologia “fai da te”

o D.I.Y. (do it yourself) o da garage, nel libro accenni al

fatto che in realtà si tratta di un fenomeno che non

sta producendo molte scoperte innovative o molti risultati scientificamente

rilevanti. Negli anni '70 e '80, nei garage avvenivano delle

cose importanti, mi riferisco a ciò che è stato

lo sviluppo dei personal computer e alla nascita del movimento

open source. Secondo te stiamo assistendo a qualcosa di simile?

«Una risposta sul futuro non sono sicuro di averla. In

questo momento le persone e i gruppi che hanno aperto laboratori

indipendenti, in cui si può andare e sperimentare con

la biologia, non stanno producendo sapere di livello paragonabile

a quello di chi fa ricerca nelle istituzioni scientifiche. Le

attrezzature sono costosissime, non è facile aprire un

laboratorio che possa competere con quelli delle università.

Nel libro cito una frase di Bill Gates che dice “Se avessi

diciott'anni oggi, farei hacking della biologia”, prospettando

un futuro di ragazzi che nel loro garage cambiano un'industria

e cambiano un settore economico, come è successo con

i computer negli anni '70.

Io non so cosa succederà, quello che è interessante

è che chi fa biologia in questo modo, con delle piccole

comunità di hacker della biologia, può non avere

delle competenze tecniche molto elevate ma contribuisce a creare

una cultura scientifica nuova, diffusa, fatta di partecipazione

e di una volontà di comprendere i meccanismi della scienza.

Come si fa un esperimento? Come funzionano le istituzioni? Come

si mette in piedi un laboratorio? Questioni tecniche e sociali.

Da questo punto di vista è interessante e divertente.

Per ora manca la possibilità tecnica di competere con

altri laboratori e manca una cultura critica che renda questo

settore paragonabile a quello dell'informatica, dove gli hacker

presentano anche una volontà di cambiare l'industria

del software e del computer. In molti casi, soprattutto negli

Stati Uniti, più che opporsi e cercare di cambiare le

dinamiche di potere su cui si reggono le industrie informatiche

o della ricerca, c'è l'idea che si possa contribuire

a una nuova industria.»

La privatizzazione della vita

Una parte del libro è dedicata proprio a questo

tema: come l'impresa scientifica sia cambiata negli ultimi vent'anni

rispetto a ciò che è stata nel '900. Sono tre

le figure che profili: quella del ricercatore universitario,

libero e indipendente, quella del ricercatore che lavora per

le imprese private, e si destreggia tra i brevetti, e quella

più recente del ricercatore che ha fatto propria l'etica

hacker. Metti bene in luce l'ambivalenza di queste figure e

quanto siano sfumati i loro contorni.

«Questa è uno dei punti principali che cerco di

sviluppare nel libro. Da una parte la questione della privatizzazione

della vita: imprese private che fanno ricerca per brevettare

i risultati, chiuderli, renderli inaccessibili e usarli solo

per il profitto dell'impresa invece di condividerli; questa

dinamica è in un certo senso cambiata, il brevetto non

è più l'unico strumento che le imprese possono

adoperare.

La cosa interessante della scienza aperta di oggi è che

presenta questa ambivalenza che nell'informatica è un

dato di fatto da tanto tempo. L'open source può essere

un modello di rottura capace di cambiare i modelli del capitalismo,

come nel caso del free software, ma può essere anche

una forma di innovazione sfruttata dalle imprese.»

Su questo argomento proprio Elèuthera aveva pubblicato,

ormai qualche anno fa, Open non è free del collettivo

Ippolita che spiegava queste dinamiche. Etica hacker, vuol dire

tante cose e al suo interno si possono rinvenire aspetti diversi

come il perseguimento di istanze libertarie e la ricerca del

profitto e del successo privato.

«Sì. Questi modelli possono tranquillamente diventare

modelli di accumulazione di profitti. E così sta succedendo

anche nella ricerca scientifica. Questo non vuol dire che non

esistono più i brevetti, a volte è conveniente

privatizzare, altre invece condividere ma essere poi in grado

di raccogliere più velocemente, e meglio degli altri,

i frutti della condivisione: per esempio fornendo servizi invece

che vendendo informazioni.

L'altro tema è il ruolo del singolo scienziato all'interno

di questa dinamica nuova. La cosa interessante è che

gli scienziati che decidono di condividere le informazioni possono

avere fini molto diversi; possono avere scopi liberali: permettere

l'accesso all'informazione anche ai paesi poveri (un tema classico

della scienza aperta), oppure possono agire per scopi di profitto,

quindi farlo perché questo permette di raccogliere finanziamenti

da diverse istituzioni o permette di raccogliere innovazioni

che vengono dalla rete e non solo dall'interno dell'azienda.»

Queste due dimensioni coesistono perfettamente, anzi sono

quasi complementari: più diffondi dati che possono essere

liberamente elaborati e più è possibile realizzare

un profitto economico se hai una struttura che te lo permette.

Spesso si pensa all'open access e a tutte le battaglie sull'informazione

libera come battaglie di frontiera di pratiche libertarie.

Questo è sicuramente vero ma d'altra parte ci sono

grossi gruppi economico-finanziari che non hanno nessuna difficoltà

a sfruttare il lavoro volontario di una comunità per

poi confezionare il prodotto e venderlo a suo nome ricavandoci

un profitto privato.

«Quello che fanno i movimenti per l'accesso aperto o per

la libertà d'informazione, secondo me è sacrosanto.

Fa parte di un ideale libertario, ma in alcuni casi semplicemente

liberale, di una democrazia basata sull'accesso all'informazione.

Quindi niente di quello che scrivo toglie che tutto questo sia

vero. Anzi lo ribadisco più volte. Io stesso sono un

attivista dei movimenti per la scienza aperta e la cultura libera,

quindi sono assolutamente a favore di tutto ciò e penso

sia importante. Questo non toglie che nei momenti in cui questi

fenomeni aumentano di importanza, le imprese sono in grado di

trovare il modo di sfruttare anche la condivisione e non solo

la privatizzazione.»

Condivisione delle informazioni e sfida alle istituzioni

Nel libro citi tre casi esemplari. Uno è quello

di John Craig Venter, uno quello di Ilaria Capua e per finire

quello di Salvatore Iaconesi. Tre casi molto differenti che

permettono di capire molte cose. La storia di Venter è

emblematica del legame tra ricerca libera e profitto economico.

«Sì, prendo in considerazione questi tre casi perché

sono esemplari per mostrare, tra le differenze che li caratterizzano,

alcuni tratti comuni: la volontà di condividere le informazioni

e il rifiuto delle burocrazie delle istituzioni; per scopi e

con metodi molto diversi, però. Nel caso di Capua abbiamo

una visione liberale della ricerca, per cui l'accesso delle

informazioni deve essere garantito a più ricercatori

possibili in più paesi possibili, perché permette

di sviluppare in modo più efficiente la ricerca con ricadute

sociali importanti (un tema classico dell'open access). Nel

caso di Venter, il tipo di informazioni raccolte non sono più

semplicemente privatizzabili e poi vendibili. È più

interessante capire quali servizi fornire su quei dati, quindi

condividerli permette di raccogliere capitali di provenienza

diversa e di sviluppare un modello differente, assolutamente

votato al profitto.»

Crea servizi per leggere i dati.

«Sì. Questo non significa che Venter non abbia

modelli di privatizzazione, mantiene un equilibrio tra momenti

o tipi di ricerca nei quali l'importante è brevettare

e altri casi in cui è meglio condividere e poi cercare

di raccogliere le innovazioni che vengono da tutta la comunità

di ricercatori.

Il caso di Iaconesi è molto diverso perché non

fa ricerca scientifica. Anche in questo caso però c'è

la volontà di aprire e condividere le informazioni, nel

suo caso la sua cartella medica, facendo qualcosa che le istituzioni

della medicina non permettono o non favoriscono. Un caso molto

diverso, vi si può leggere il sogno di una ricerca medica

open source capace di trovare cure alle malattie anche tramite

la condivisione delle informazioni. Quante più persone

possono accedere a quelle informazioni, tante più persone

possono partecipare interpretandole e magari riuscendo a risolvere

un problema medico. Il suo caso, per molti versi diverso dagli

altri citati, ha dei punti di convergenza: condivisione delle

informazioni e sfida alle istituzioni.

Ritengo che il potere sull'informazione sia una delle questioni

più importanti nella nostre società. Chi produce,

controlla e raccoglie i profitti che provengono dall'informazione?

È importante, anche per un attivista della cultura libera,

avere sempre un punto di vista critico: spingere per l'apertura

delle informazioni non è sempre un'attività sufficiente

per andare nella direzione auspicata, in realtà mette

in campo dinamiche complesse: non apre soltanto nuovi spazi

di autonomia ma anche nuove forme di sviluppo economico per

le imprese.»

Marco Liberatore

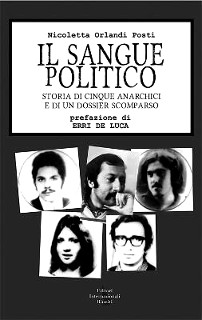

1970/

Cinque giovani anarchici calabresi. Morti.Quando nel 2001 usciva il libro di Fabio Cuzzola Cinque

anarchici del Sud. Una storia negata, la vicenda legata

alla morte di cinque compagni calabresi viveva solo nel dolore

dei familiari e nel ricordo dei compagni che avevano vissuto

l'irripetibile stagione del '68. Da quel momento in poi si è

aperto un cammino che, attraverso le più svariate forme

di comunicazione e arte, ha contribuito a fare conoscere anche

fuori dal movimento anarchico questa vicenda, che oggi è

patrimonio della storiografia ufficiale. Basti pensare che questa

storia ha ispirato vari spettacoli teatrali, un documentario,

canzoni, una puntata di Blu Notte di Lucarelli.

Un altro importante tassello si aggiunge oggi con la pubblicazione

del volume Il sangue politico (Editori Internazionali

Riuniti, 2013, pp. 253, € 16,00) di Nicoletta Orlandi Posti,

impreziosito dalla prefazione di Erri De Luca.

Ha ragione lo scrittore napoletano quando afferma che questo

è “un caso che li riassume tutti”, perché

in questa vicenda s'incrociano drammaticamente la strage di

piazza Fontana, la strategia della tensione, il golpe Borghese,

la rivolta di Reggio Calabria dei “Boia chi molla”

e la strage di Gioia Tauro, che con la recente sentenza, passata

in giudicato, si configura come la prima strage della storia

ad opera della 'ndrangheta. In questo gorgo di odio, lotta e

misteri trovarono la morte, in un attentato camuffato da incidente,

Angelo Casile, Gianni Aricò, Annalise Borth, Franco Scordo

e Luigi Lo Celso, poco più di cento anni in cinque, ma

con alle spalle una militanza già ricca di viaggi, manifestazioni,

arresti e processi.

Il libro poggia su due pilastri che fanno di questo lavoro un'opera

agile e indispensabile per capire e ricostruire un momento nevralgico

per la storia contemporanea. Orlandi Posti si è giovata

dell'immensa mole di documenti di tutti i processi di piazza

Fontana, oggi finalmente disponibile in formato digitale, e

sulle narrazioni dei militanti del gruppo 22 marzo, che hanno

consentito alla giornalista e scrittrice, orgogliosamente originaria

della Garbatella, di dare completezza storiografica a un quadro

di eventi complesso.

La storia dei giovani anarchici, al tempo militanti della Fagi

(Federazione anarchica giovanile italiana), s'incrocia con la

macro storia, nella quale finiscono per imbattersi in “cose

che faranno tremare l'Italia”. Trame oscure, più

grandi della loro gioventù e che ancora aleggiano nella

ricostruzione dell'incidente in quella maledetta notte fra il

26 e 27 settembre del 1970 lungo l'autostrada nei pressi di

Ferentino.

Due elementi raccolti successivamente alle indagini rivelano

la trama criminale ordita contro quei giovani mentre si dirigevano

a Roma per consegnare ai compagni della Fai il frutto delle

loro ricerche. In loco interviene la polizia stradale, quella

sera comandata da Crescenzio Mezzina, uomo dei servizi, quattro

anni dopo condannato per il tentato colpo di stato Fumagalli.

La sua mano sottrarrà i preziosi documenti.

Il secondo elemento è legato alla diffusione della notizia.

La prima informativa dei servizi segreti sull'incidente, telegrafata

alle tre del mattino del 27 settembre, arriva da Palermo, molto

strano per un normale incidente stradale, avvenuto a mille chilometri

di distanza.

Una riflessione a parte merita la sperimentazione del metodo

di scrittura utilizzato; la scrittrice dosa in maniera sapiente

un doppio registro linguistico e narrativo, alternando passi

romanzati, utili per fare capire a chi non ha vissuto quegli

anni il clima e l'ambiente politico-culturale, a capitoli di

vera e propria inchiesta “vecchio stile”, con documenti,

articoli, stralci di interrogatori, fonti orali.

Il sangue politico è diventato anche un monologo

teatrale e un blog, dove l'autrice raccoglie materiali delle

varie presentazioni a testimoniare che ancora quella storia

ha molto da raccontare ai vivi e a “quelli che passeranno”.

Fabio Cuzzola

cirano2@tiscali.it

Antologie/

Racconti anarchici dal mondo

“Dire che siamo piuttosto soddisfatti di questa raccolta

sarebbe minimizzare parecchio. In realtà siamo spudoratamente

orgogliosi del risultato, ci gira la testa, siamo in pieno delirio”.

L'introduzione in inglese racconta un po' della storia che ha

portato a Subversions, e l'altra introduzione, in francese,

aggiunge ulteriori informazioni. Il progetto nasce in una scena

libertaria, quella di Montréal, eccezionalmente ricca:

decine di collettivi, strade piuttosto agitate (“abbiamo

avuto l'onore di vedere l'amministrazione locale istituire una

speciale task-force di polizia anti-anarchica”), una grande

fiera del libro, un Festival internazionale del teatro anarchico...

Qui da noi la storia inizia poco dopo l'uscita del primo volume:

alla 5° Vetrina dell'editoria anarchica e libertaria di

Firenze, con i primi contatti fra l'Anarchist writers bloc (Awb,

Blocco degli scrittori anarchici) e i giovani autori, toscani

e non, raccolti attorno alla Vetrina e ad alcune nuove pubblicazioni

ivi presenti (rivista Collettivomensa, blog Cusa-Umanesimo anarchico).

Il risultato è una collezione anglo-franco-italofona:

Subversions vol II, a cura dell'Anarchist Writers Bloc

(Anarchist Writers Bloc, Montréal 2012, pp. 272 in carta

riciclata, prezzo non indicato, licenza Creative Commons 3.0,

anarchistwritersbloc.org, info@anarchistwritersbloc.org, distribuzione

AK Press); ventotto racconti di autori provenienti da diverse

zone del Canada, e da Italia, Isole Britanniche, Francia, Usa,

Nuova Zelanda, prodotti attraverso un processo di lavorazione

partecipata a cura della rete di autori e di lettori dell'Awb.

“La prima antologia multilingue di nuova narrativa anarchica”,

vanta il sito web del Blocco: il secondo volume di quella che,

uscita nel 2011 in versione anglo-francese, si presenta davvero

come una realizzazione inedita nella storia dell'anarchismo,

e nella storia della letteratura.

Cosa sia un “racconto anarchico” potrebbe essere

una questione problematica. I testi raccolti testimoniano di

una grande varietà di declinazioni di questo concetto,

e al tempo stesso di una visibile coesione del prodotto finale:

in molti possibili modi, autori diversi (alcuni attivi da tempo

come scrittori, altri ai loro inizi, ma non meno brillanti)

raccontano storie diversamente connesse agli ideali anarchici

e libertari. Ciascun racconto meriterebbe un commento specifico;

mi limito qui a segnalare quello di Peter Gelderloos, “Gathering

the Dolphins”*: una storia di capitalismo

avanzato e di rapporto con le altre specie, ambientata in Italia,

che ha la forza di una leggenda moderna, e che come una leggenda

potrebbe circolare a lungo attraverso le lingue e i paesi.

L'annoso dibattito sul rapporto fra arte e politica è

ripreso nelle brevi prefazioni di Raoul Vaneigem e della scrittrice

statunitense Marge Piercy: un ritorno ricorrente, questo di

un tema trito e fondamentale, che è un altro indizio

del trovarci nella fase di inizio di qualcosa di nuovo.

Matteo Broduè

* Titolo italiano proposto: “Radunando i delfini”.

I fantasmi di Stajano,

per capire il Novecento

“Il non poter sapere dà una triste

impotenza.

I documenti sono soltanto scheletri che vanno nutriti di

carne.

Come possono delle carte far riascoltare voci, rivedere gesti,

captare sguardi, far capire lo spirito del tempo?”

La stanza personale e intima di Corrado Stajano (La stanza

dei fantasmi. Una storia del Novecento, Garzanti, Milano

2013, pp. 280, € 18,80) è un deposito di Storia.

Piccole cose, petites madeleines suscitatrici di memoria

occupano gli scaffali della libreria. Un punteruolo, un piccolissimo

liuto, bossoli vuoti, soldatini di piombo, cornicette con medaglie

al valore, fotografie saltate fuori da una scatola metallica

dei droghieri. Il tempo, come immobilizzato, viene ri-cercato,

lo spazio ri-costruito. Di immediato impatto emotivo la prospettiva

di ripresa dal basso, quella che fa parlare gli oggetti come

giocattoli dimenticati, cianfrusaglie sparse, testimoni inconsapevoli.

L'arte maieutica di Stajano li restituisce alla vita. E convince,

coinvolge, quel dare voce agli indizi, dettagli preziosi del

“Secolo breve”, e agli altri fantasmi che si fanno

testimoni concreti, in un dialogo – anche se a volte muto

– con la Storia.

Con

la sua scrittura chiara, precisa, fluida, a tratti poetica l'autore

ci conduce, quasi prendendoci per mano, in un viaggio nella

Storia del Novecento. A partire dalla sua microstoria alla ricerca

delle proprie radici, incrociando altre storie. Un tempo ritrovato

in luoghi intimi, in spazi pubblici. Incursioni della memoria,

mai indolori. Con

la sua scrittura chiara, precisa, fluida, a tratti poetica l'autore

ci conduce, quasi prendendoci per mano, in un viaggio nella

Storia del Novecento. A partire dalla sua microstoria alla ricerca

delle proprie radici, incrociando altre storie. Un tempo ritrovato

in luoghi intimi, in spazi pubblici. Incursioni della memoria,

mai indolori.

Testimonianze rigorose, ben documentate, affidate ai taccuini.

Carlo Emilio Gadda, volontario interventista, comprende solo

sul campo e racconta cosa è stata la disfatta di Caporetto.

Di un'altra guerra ci vengono restituiti, con sereno e ironico

distacco, i bombardamenti su Londra dal gran diario di Churchill.

Mentre, nel suo rifugio segreto, in un sottoscala, si decide

il destino del mondo. E altri bombardamenti ricostruiti dal

narratore a partire da schegge di ferro rimaste sullo zerbino

e conservate con cura fino a diventare familiari. Confessa:

“ero un instancabile raccoglitore di bossoli vuoti”.

Trovano posto anche gli scritti dell'amico partigiano Nuto Revelli,

ritratto immobile in una fotografia, dietro lo spigolo di un

muro della grande stanza. “Ero amico di Nuto, passai lunghe

giornate a parlare con lui. La guerra era il suo pensiero dominante,

l'8 settembre un'ossessione”. Anche i diari depositati

in archivi storici della Resistenza vengono interrogati, ma

dei molti partigiani caduti si conoscerà solo il nome

di battaglia.

Note, appunti di un sinistro viaggio dell'autore in Grecia,

proprio nel 1967, durante il colpo di Stato dei colonnelli,

e fotografie di carri armati davanti al Parlamento che faranno

il giro del mondo, sono richiamati alla memoria dall'inquieto

Auriga di Delfi. È infilato nel vetro della libreria

della stanza da più di quarant'anni, e lo scrittore si

sente ammonito dalla fissità dolorosa del suo sguardo,

quasi volesse metterlo sempre in guardia a cogliere per tempo

gli insulti alla libertà. Quindi, Stajano interroga gli

indizi del passato per parlare di noi, del nostro presente.

In questo modo, siamo costretti a calarci nella quotidianità,

a esistere in modo vero, in un rapporto dialogante con la Storia.

Il merito sta proprio nel proporci una narrazione della storia

da una prospettiva inedita e svecchiata, non antiquaria. Una

Storia che ci riguarda. Lo scrittore come un archeologo scava

in profondità, si interroga sulle motivazioni che hanno

mosso le azioni, ma anche sullo stato d'animo, i pensieri intimi

e profondi, il dolore di chi ha preso parte davvero alle vicende

narrate, e di chi è rimasto.

In una cornicetta liberty, la fotografia ritrae il padre, capitano,

seduto con il moschetto sulle ginocchia. Dietro di lui, in piedi,

la gerarchia. Tre tenenti, e gli altri nella vecchia uniforme

dell'esercito regio. Forse la Grande Guerra è finita

da poco.

“Che cosa hanno visto in quegli anni di guerra, sul Montello,

sul Monte Grappa, sul Monte Nero, sull'Isonzo, sul Piave? Hanno

ucciso con quei moschetti simili ora a pezzi di legno inanimati?

Hanno visto da vicino i loro soldati maciullati, i corpo a corpo

cruenti, hanno avuto paura del fragore delle granate o sono

riusciti a mascherarla?”. Considerazioni sulla crudeltà

della guerra sono affidate anche alle pagine di scritti letterari.

Altre fonti visive restituiscono luoghi, piazze e scenari di

conflitti planetari.

Come le tele dei “war artist”, Graham Sutherland

e Henry Moore. Le immagini surreali dove la vita non conta,

insieme a descrizioni minuziose di fotografie di guerra, ci

rendono ancora più complici. Tra molte altre, si è

colpiti da una fotografia, quella della madre, di forse vent'anni

nella fotografia del matrimonio, con i capelli raccolti a crocchia

e una rosa appuntata sul petto. Il cuore di quella donna, la

madre, come tante altre donne, si sarebbe fatto sentire erigendo

una muraglia di fermezza e coraggio per difende i propri figli

la notte della perquisizione nella casa da parte della Wehrmacht.

Anello forte, autorevole “non le servirono le parole”.

La ricerca si snoda dei luoghi affettivi depositari di storie

stratificate. Il nonno contadino, ricco proprietario “con

il genio della terra”, la sua Terramata. Uno che “pensa

in grande”, ma poco interessato alla politica. Luoghi

sui quali si sovrappone la scrittura letteraria di autori che

ci conducono in un viaggio lungo la campagna virgiliana e la

valle del Po. Ma è la testimonianza diretta dell'autore

a guidarci verso la città natale, Cremona, con la sua

piazza delle fucilazioni e la Caserma del Diavolo, dove ora

c'è la scuola per l'artigianato liutario e del legno

che porta il nome di Antonio Stradivari.

Invece, dal groviglio della memoria, un pezzo di legno color

carminio, modellino di fabbrica, si dipana e riporta a galla

la vicenda tremenda di Walter Alasia, terrorista delle Brigate

rosse, assassino e vittima, rievocata dal fratello Oscar. Sono

gli anni dopo l'autunno caldo e la strage di piazza Fontana

che ha dilaniato Milano e l'Italia. Gli anni del golpe in Cile,

del referendum sul divorzio, delle stragi di piazza della Loggia

a Brescia, del treno Italicus, del periodico Il pane e le

rose. Decine di morti innocenti.

La riproduzione della carta a colori della Sicilia dove compare

ancora capovolta “l'appendice dello stivale di cavaliere”,

secondo le spiegazioni della maestra di Como, è occasione

per un prossimo arcaico viaggio della memoria. Aspre tappe insidiose

ripercorrono la terra che è stata nutrita dalla presenza

di popoli diversi e che è la terra d'origine del padre,

fin da ragazzo sottotenente del 65° Reggimento fanteria,

ma poi prigioniero in un lager perché “ha prestato

giuramento al re, non al fascismo”. Poi la Sicilia dei

Gattopardi superstiti, tra pasticcerie e caffè, locali

preferiti decenni dopo da uno dei capimafia. E l'incontro con

Lucio Piccolo, incoronato d'alloro da Montale, così appartato

e schivo, e diverso dal cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Infine, la Sicilia della Conca d'oro, tanto densa di fascino,

e di morti ammazzati.

Così, a mano a mano, attraverso questi viaggi inquieti

della memoria, scaturiti dalla penna di un grande scrittore,

“i fantasmi che aleggiano in una stanza possono diventare

davvero entità di carne, ossa, sangue, fonti battesimali

di un tempo perduto e ritrovato”.

L'immagine conclusiva è rappresentata dalla famosa stanza

traballante di Van Gogh, fissata nel colore del celebre dipinto,

emblema di una vita non pacificata. Allo stesso modo, il groviglio

nella stanza dei fantasmi non si è del tutto dipanato.

Molti interlocutori della Storia che hanno lottato per un'Italia

migliore, “i superstiti della libertà”, offrono

il loro passato tribolato alle generazioni che verranno. Tuttavia,

per Stajano, oggi è venuta a mancare anche la speranza.

Allora, all'autore non resta che affidare alle parole poetiche

di Eugenio Montale, suggellate in Riviere, quell'esile

filo di speranza da infondere nelle nuove generazioni. Ma già

quest'ultimo bel lavoro, sofferto e generoso, credo possa rappresentare

un'apertura, un varco, poiché offre chiavi inedite di

una Storia del Novecento, lontana dagli approcci accademici

oppure libreschi di tanti manuali in uso nelle scuole. Perché,

dentro i fatti, di fronte alla Storia ci siamo noi.

E la prospettiva che Stajano riesce a restituire con la sua

scrittura, scavando nell'anima di quanti hanno partecipato della

Storia passando negli interstizi di altre storie, andando oltre

i fatti, è già uno spiraglio di attesa fiduciosa.

Quindi, non romanzo di un'autobiografia, ma racconto di una

Storia del Novecento, umana e “partecipabile”. Condizione

per elaborare un pensiero riflessivo e critico, promessa di

libertà, individuale e collettiva.

Claudia Piccinelli

La

Resistenza in Italia

e il contributo (misconosciuto) degli anarchiciIl nostro collaboratore Giorgio Sacchetti ha da poco pubblicato

un suo studio sul campo di concentramento (prima fascista, poi

badogliano) di Renicci d'Anghiari (Arezzo) – tra il 1942

e il 1943: Renicci 1943. Internati anarchici: storie

di vita dal campo 97 (Aracne editrice, Roma 2013, pp. 236,

€ 16,00).

Nella sua premessa (che qui ripubblichiamo) il direttore

generale dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento

di Liberazione in Italia, Claudio Silingardi, affronta anche

la questione della sostanziale rimozione del contributo degli

anarchici non solo alla Resistenza, ma anche – precedentemente

– alla ventennale (e ben più “difficile”)

militanza antifascista sotto e contro il regime fascista.

Ho trovato tra i miei libri un opuscoletto di Giorgio Sacchetti,

dal titolo Renicci: un campo di concentramento per slavi

e anarchici, pubblicato dalla Provincia di Arezzo nel 1987.

Mi era servito per una piccola ricerca che stavo facendo su

Emilio Canzi, anarchico divenuto – caso davvero eccezionale

nella storia della Resistenza italiana – comandante unico

della XIII zona partigiana nell'Appennino piacentino. Il fatto

è che questo primo lavoro (presumo evoluzione della comunicazione

presentata al convegno internazionale tenuto lo stesso anno

sempre ad Arezzo) conferma davvero quanto l'autore asserisce

nella sua introduzione, cioè l'impegno assunto a mantenere

viva la memoria del luogo e di chi suo malgrado l'ha attraversato:

io posso testimoniare che grazie alle sue ricerche ho potuto

conoscere in modo non superficiale l'esistenza del campo di

Renicci e il profilo di alcuni di coloro che vi furono trattenuti

nel breve periodo badogliano.

Ora arriva Renicci 1943. Internati anarchici: storie di vita

dal campo 97 che, ci dice sempre l'autore, è il punto

di arrivo di una trentennale attenzione al ruolo svolto dal

campo, nel contesto di una produzione storiograca costantemente

di alto livello, attenta alle correnti libertarie e sindacaliste

toscane, ad alcuni profili biografici di rilievo nazionale e

internazionale, alla nascita dello squadrismo fascista, alle

esperienze sindacali sia precedenti al fascismo sia nell'Italia

repubblicana. Ho avuto anche il piacere della sua collaborazione

in uno dei progetti che mi ha maggiormente impegnato, quello

del Dizionario storico dell'antifascismo modenese, per

il quale Giorgio Sacchetti ha curato alcune voci tematiche.

In realtà, ciò che preme l'autore è focalizzare

la funzione che Renicci ha avuto nell'impedire che alcuni tra

i più combattivi ed esperti militanti anarchici potessero

svolgere un ruolo attivo subito dopo la caduta del fascismo,

e fare emergere il profilo in molti casi esemplare di questi

combattenti antifascisti. Le 118 biografie di “antifascisti

non conformi” – come li definisce – sono il

cuore di questo lavoro, accanto al tributo dovuto a una figura

altrettanto non conforme, quella di Beppone Livi, ribelle anarchico

e tra i primi esponenti e protagonisti della Resistenza nell'Aretino.

Non è facile, oggi, far comprendere a chi è cresciuto

in una società che fa del presente l'unica prospettiva

praticabile, il senso di vite complesse come quelle raccontate

dall'autore, il loro legame con il passato e la loro fiducia

incrollabile in un futuro migliore. Eppure di questo si tratta.

Persone che hanno conosciuto la violenza delle autorità

e poi del fascismo, che sono state costrette a emigrare, a perdere

il lavoro, a subire persecuzioni, carcere e confino, che però

hanno continuato a rimanere il più possibile coerenti

con le proprie idee e a credere nella possibilità di

una società più giusta e migliore. Questo atteggiamento

in molti di loro permane nonostante le profonde delusioni e

i momenti di sbandamento. D'altra parte, poteva essere diversamente?

Oggi certe vulgate si sono profondamente radicate, al punto

di riuscire a rappresentare il fascismo come un regime tutto

sommato tollerante, che se non avesse incespicato nelle leggi

razziali e non avesse compiuto l'errore di entrare in guerra

a fianco della Germania, in fondo non avrebbe agito male, come

dimostrerebbe il consenso raccolto nella maggioranza della popolazione

italiana. Queste rappresentazioni sono risultate vincenti in

questi ultimi decenni di continuo attacco da parte delle forze

politiche moderate all'antifascismo e alla Resistenza, in particolare

a partire dal crollo dei regimi comunisti dell'Est e dalla crisi

del sistema politico uscito dalla guerra.

Lo sono state, però, anche per la difficoltà delle

forze politiche antifasciste a fare i conti davvero con la memoria

dell'antifascismo (e con la realtà effettiva del regime).

Intanto, in molti casi si è determinato un appiattimento

della storia dell'antifascismo entro quella della Resistenza,

espungendo dal primo gli elementi ritenuti contraddittori rispetto

alla rappresentazione della Resistenza come fenomeno unitario

e democratico. Non a caso, dell'esperienza storica dell'antifascismo

sono stati valorizzati o gli episodi unitari (come ad esempio

le Barricate dell'Oltretorrente a Parma) o figure emblematiche

(Gramsci per i comunisti, Matteotti per i socialisti, Rosselli

per gli azionisti, don Minzoni per i democratico-cristiani),

mentre sono stati rimossi gli errori, le scelte settarie, le

contraddizioni politiche, l'orientamento rivoluzionario di alcune

delle forze protagoniste dell'antifascismo, come il Partito

comunista d'Italia e il movimento anarchico.

Ma c'è dell'altro: l'antifascismo, oltre che diviso al

suo interno, rimane sempre minoranza, e non gioca alcun ruolo

nel far cadere il regime fascista. Mentre la Resistenza –

anche se oggi sappiamo aver avuto anch'essa tanti problemi e

contraddizioni – può essere rappresentata (e in

buona parte lo è stata) come un movimento capace di raccogliere

un forte consenso nella popolazione italiana, in grado di mettere

in difficoltà la Repubblica Sociale Italiana, protagonista

nella liberazione di città e paesi del Centro e del Nord

Italia.

Purtroppo il prevalere di queste rappresentazioni ci ha fatto

perdere di vista il fenomeno concreto dell'antifascismo, le

idee e le proposte elaborate ma anche la vita concreta, quotidiana

di chi ha deciso di non adeguarsi. Direi che sia utile partire

da un dato apparentemente banale: in una dittatura, in un regime,

la normalità non è opporsi, ma appunto adeguarsi.

Era difficile essere antifascisti, continuare ad esserlo con

il passare degli anni, senza che si vedesse a breve un possibile

cambiamento. Anche perché vi era una evidente sproporzione

tra l'espressione delle proprie opinioni o l'agire politico

e le conseguenze sul piano della repressione, che non riguardavano

– bisogna sottolinearlo – solo il diretto interessato,

ma la sua famiglia. Anni fa Silvio Berlusconi dichiarò

pubblicamente che il confino era una sorta di villeggiatura;

avrebbe dovuto chiedere alle mogli e ai figli dei confinati

in quali condizioni erano costretti a vivere, venendo meno la

presenza (per un periodo da due a cinque anni) del proprio congiunto

e dei redditi del suo lavoro.

|

|

| Gli anarchici Emilio Canzi (Piacenza 1897 - 1945) (a sin.)

e Alfonso Failla (Siracusa 1906 - Carrara 1986),

due delle figure

di spicco tra i militanti

anarchici impegnati contro il fascismo

dal suo sorgere alla sua sconfitta |

La realtà della repressione non stava solo negli arresti,

nel confino, nel carcere, nelle diffide e ammonizioni, nei continui

controlli di polizia, ma in una vigilanza quotidiana esercitata

dall'insieme delle organizzazioni sociali e assistenziali del

fascismo, in meccanismi di controllo e di vessazione che portavano

alla perdita del posto di lavoro, a costrizioni quotidiane,

a rotture di vincoli familiari e sociali che, spesso, lasciavano

come unico sbocco quello dell'emigrazione e dello sradicamento.

Il tutto in un contesto di costruzione del consenso al regime

che utilizzava tutti gli strumenti possibili, dalla scuola allo

sport, dai mezzi di comunicazione alla promozione di una religione

civile fascista.

Essere antifascisti non era facile, perché occorreva

una disponibilità al sacricio, per sé e per la

propria famiglia, non indifferente, e perché era necessario

resistere a una situazione che vedeva premiati i comportamenti

di asservimento e di obbedienza nei confronti di un regime che

conquistava sempre più consensi. All'estero, dove molti

antifascisti si trasferiscono per poter continuare a vivere

e ad agire, è difficile fare comprendere la pericolosità

del regime, e solo dopo l'affermazione del nazismo in Germania

a partire dal 1933, e ai primi flussi migratori di intellettuali

e artisti tedeschi, alcuni paesi democratici iniziano ad interrogarsi

davvero sul pericolo costituito dai fascismi europei.

Da questo momento inizia a delinearsi il profilo dell'antifascismo

come coalizione di forze e culture diverse, che contrastano

non un partito ma una visione del mondo e dei rapporti economici

e sociali, che prepara il personale politico che sarà

protagonista della ricostruzione dell'Italia dopo la fine della

seconda guerra mondiale, trasformando profondamente le culture

politiche di alcune forze di opposizione che si sposteranno

progressivamente su un terreno democratico.

Nel caso degli anarchici (non solo, ma soprattutto) il momento

di svolta è costituito dall'esperienza della guerra di

Spagna. Il sogno di realizzare finalmente una società

libertaria si infrange non solo contro la potenza militare messa

in campo dai generali golpisti appoggiati da Hitler e Mussolini,

ma dalle profonde ferite determinate dalle divisioni e dallo

scontro entro il campo antifascista, in particolare tra i comunisti

e gli altri partiti antifranchisti. Uno scoramento accentuato

dalla condizione di precarietà che molti vivono al ritorno

in Francia (tanti finiscono internati nei campi di prigionia

allestiti nei Pirenei), dalla notizia disorientante della firma

del patto di non aggressione tra Unione Sovietica e Germania

e, infine, dallo scoppio della seconda guerra mondiale, con

l'occupazione nazista della Francia e la nascita del regime

di Vichy.

Le biografie presentate in questo volume rendono bene questa

fase, tra chi cerca di spostarsi in altri paesi, chi rientra

in Italia, chi vive l'esperienza dell'internamento, dei campi

di concentramento e/o della cattura e consegna alle autorità

di polizia italiane, con conseguente invio al confino. Oltre

a coloro, ovviamente, che al confino c'erano già per

effetto delle condanne comminate in Italia negli anni precedenti.

Ciò che colpisce di questi uomini è la volontà

di continuare la lotta. Viene impedito loro, come accennavo

all'inizio, di essere da subito protagonisti della ripresa delle

agitazioni sociali (duramente represse dal governo militare

di Badoglio, con esercito e polizia che provocano 96 morti e

552 feriti, mentre 2.341 sono i lavoratori arrestati) e nella

riorganizzazione delle forze politiche antifasciste. Molti di

loro, però, non avranno dubbi nel compiere la scelta

della Resistenza dopo l'8 settembre.

Purtroppo, il contributo degli anarchici alla Resistenza italiana

non ha conosciuto il giusto riconoscimento da parte della storiografia.

Certo, l'assenza di una organizzazione formalmente aderente

al Comitato di Liberazione Nazionale, il fatto che questo contributo

si sia concretizzato in esperienze non collegate tra loro, spesso

tradotto in scelte individuali, non ha favorito un tentativo

di sintesi generale. Però, nonostante questo, è

troppo evidente una discriminazione che rimanda soprattutto

a letture della storia della Resistenza condizionate dall'orientamento

politico degli autori, o da una interpretazione superficiale

dell'apporto che le idee libertarie hanno dato alla lotta antifascista.

Alla fine, ciò che conosciamo della partecipazione anarchica

alla Resistenza è frutto di ricerche generose da parte

di storici o appassionati vicini al movimento, ma questa conoscenza

non è ancora penetrata nelle ricostruzioni di carattere

più complessivo.

Da questo punto di vista spero che, anche grazie a lavori come

questo, il settantesimo anniversario della Resistenza e della

lotta di liberazione sia l'occasione per un salto di qualità,

per dare finalmente il giusto rilievo alla partecipazione degli

anarchici alla lotta antifascista e alla Resistenza.

Claudio Silingardi

Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per la Storia del

Movimento di Liberazione in Italia

Il

mio babbo operaio,

morto di amiantoQuesto libro è un'antologia e l'ha pubblicata Alegre

nel 2012. Si intitola Lavoro vivo (aa.vv., pp. 187, €

14,00) e ci sono tanti contributi. C'è Stefano Tassinari,

che è scomparso di recente. Ci sono Carlo Lucarelli e

Milena Magnani. C'è Angelo Ferracuti che da anni sta

facendo un lavoro imponente per raccontare la storia delle vittime

del lavoro. Poi c'è Massimo Vaggi che gli operai li difende

come avvocato nelle cause pensionistiche per l'esposizione all'amianto

e la sua esperienza l'ha trasformata in un racconto molto bello.

E non si può tacere il contributo di Beppe Ciarallo,

che racconta in pagine toccanti la storia di suo padre, operaio

molisano emigrato tra le nebbie di Milano, quando a Milano la

nebbia c'era ancora.

Questo libro è sempre attuale, perché di lavoro

si muore ogni giorno. È così attuale che ho appena

incontrato una storia che poteva a ragione entrare nell'antologia

di Alegre. E pertanto questa recensione la intendo come un'estensione

di un testo che continua a scriversi tutti i giorni, sulla pelle

dei lavoratori. Degli operai, degli agricoltori, dei muratori,

dei corrieri, di tutti quelli a cui un Capitale che si riproduce

avvelenando il pianeta impone il dilemma mortale di scegliere

tra il pane e il lavoro, tra il lavoro e l'ambiente, tra il

lavoro e la salute e infine tra il lavoro e la vita. Di qui

il termine “lavoro vivo”, inteso con uno slittamento

semantico che sottrae spazio alla rappresentazione economica

e descrive il lavoro proprio nei termini di una nuda vita che

rasenta l'oscenità della morte quotidiana. Un lavoro

che non premia l'operosità umana, la manualità

suprema dei nostri vecchi operai e artigiani. Un lavoro che

è work, più che labor. Un lavoro

nocivo, avvilente, noioso, mortale. Un'oscenità sotto

gli occhi di tutti, che tutti fanno finta di non vedere.

Per questo non è assurdo recensire un libro intitolato

Lavoro vivo con la lettera di una ragazza (Barbara Bertucci)

a cui è appena morto il padre, operaio per tanti anni

alla Breda di Pistoia. Più che una recensione, quel che

ho fatto è stato provare a aggiungere un capitolo nuovo

al libro. E purtroppo non sarà neanche l'ultimo.

“Quando ero piccola, tutti gli anni in questo periodo,

il babbo prendeva me e Marco e ci portava alla Breda. In sala

mensa c'erano delle grandi scaffalature piene di giocattoli.

Ci diceva di sceglierne uno che poi Babbo Natale ci avrebbe

portato. Non ho mai creduto a nessun Babbo Natale, o meglio,

la scoperta della sua inesistenza mi fu lieve, non dolorosa,

perché sapevo che i regali me li portava il mio di babbo.

Ne ebbi proprio la conferma perché una vigilia lo vidi

portar su dalla cantina i pacchi. Ne gioii perché ebbi

la conferma di quello che pensavo”.

Non c'era nessun Babbo Natale, era il mio di babbo, Maurino.

Il mio babbo operaio, che lavorava nella grande fabbrica chiamata

Breda, quella dove andavamo a scegliere i regali. Ne ero così

orgogliosa, mi vantavo anche, quando mi chiedevano 'che lavoro

fa il babbo?' io fiera rispondevo 'È operaio alla Breda!'.

Probabilmente allora, anzi, probabilmente già quando

nacqui, le fibre d'amianto cadevano piano nei suoi polmoni.

Fermandosi lì, da lontano iniziavano a devastargli la

vita. Ma io non lo sapevo questo, lo avrei saputo solo molto

tempo più tardi. Io ero fiera di lui, di questo babbo

che sapeva fare e aggiustare tutto, le cui mani, per cinquant'anni,

non hanno mai smesso un attimo di lavorare. Io ho sempre provato

un'ammirazione stupefatta per questo suo riuscire a fare qualsiasi

cosa, diversamente da me che so fare ben poco e infatti il babbo

me lo diceva sempre 'Voialtri 'un sapete fa' nulla!'.

Aveva ragione, non so mica fare nulla io. Però babbo,

una cosa la voglio fare. Onorare la tua memoria e quella di

tutti gli altri compagni a cui le fibre d'amianto hanno eroso

la vita. Non smettere di lottare mai, per questa immensa ingiustizia

subita. Ne vedo tanti qui, i tuoi amici, i tuoi compagni, quelli

più giovani a cui hai insegnato tanto, quello più

vecchi che ti son stati vicini una vita, tutti quelli che hanno

beccato e sopportato le 'bande' che tu gli facevi, perché

tanto anche loro 'niente via, 'un sanno fa' nulla!'

Babbo ora son tutti qui a piangerti, con uno strazio che capisco.

Li vorrei abbracciare tutti, forte forte, perché son

loro che più mi stringono il cuore. Gli amici, compagni,

colleghi di lavoro e di una vita che son venuti qui oggi a darti

l'ultimo saluto e che mi rimandano un'immagine di te diversa,

che io conoscevo poco, ma vorrei che ancora mi parlassero di

te, mi raccontassero com'eri. Babbo.

Ciao grande Maurino, la tua Barbara.”

Alberto Prunetti

|