|

Leggere l'anarchismo 3

Malatesta

| Classici italiani | Classici

stranieri | Pensiero contemporaneo | Come

farci capire e cosa far capire | Le Americhe

|

La Spagna | Strage di Stato

| Letteratura | Antifascismo

| Femminismo | Internazionale

| Contro il carcere, contro i Cie | Movimento

contemporaneo | Ecomunicipalismo | Biografie

e autobiografie | Biografie collettive

| Storia | Miscellanea

di

Massimo Ortalli

Leggere

l'anarchismo 3

La

storia, le storie, il pensiero

(2009-2012)

Ed

eccoci alla terza puntata di Leggere l’anarchismo,

che comprende i libri pubblicati dal 2009 a tutto il 2012.

Come si può vedere, la rassegna dei titoli è

particolarmente ricca, a dimostrazione del fatto che l’interesse

per le tematiche dell’anarchismo, intese in senso

lato, non accenna affatto a diminuire. Anzi…! Sono

infatti più di 250 i titoli inseriti in questo

supplemento di «A Rivista anarchica», e molti,

lo registro con piacere, di notevole qualità sia

letteraria sia scientifica.

Sono numerose le tematiche prese in considerazione, alcune

particolarmente affollate rispetto alle precedenti edizioni,

altre che vedono invece ridursi notevolmente la varietà

e la quantità dei titoli. Ma soprattutto va registrato

come alcuni ambiti tematici, in particolare di carattere

storico, registrino un inalterato interesse, e conseguentemente

un significativo numero di titoli, nonostante il passare

degli anni e l’accresciuta lontananza temporale.

Rispetto ad alcuni argomenti, mi preme segnalare che,

a differenza delle due precedenti edizioni di Leggere

l’anarchismo, ho scelto questa volta di inserire

anche lavori di limitata diffusione e dal forte carattere

militante, sia perché di particolare interesse,

sia perché è stato soprattutto il movimento

specifico a trattarne. Va detto, a questo proposito, che

l’utilizzo sempre più frequente delle nuove

tecnologie favorisce la pubblicazione di testi autoprodotti,

fatti circolare non solo in versione cartacea ma anche

via web.

È possibile che alcuni titoli mi siano sfuggiti

(spero pochi), sia perché non ne ho ancora avuto

conoscenza, sia perché non sono riuscito a prenderne

visione, quindi mi riprometto di porvi rimedio in un prossimo,

auspicabile, quarto numero di Leggere l’anarchismo.

Per finire, desidero esprimere la consapevolezza che,

in non rarissimi casi, la mia interpretazione può

rivelarsi soggettiva e, forse, anche non del tutto equilibrata.

Lo ammetto, ma altrimenti dove sarebbe la libertà

dell’autore?

Massimo Ortalli

massimo.ortalli@acantho.it |

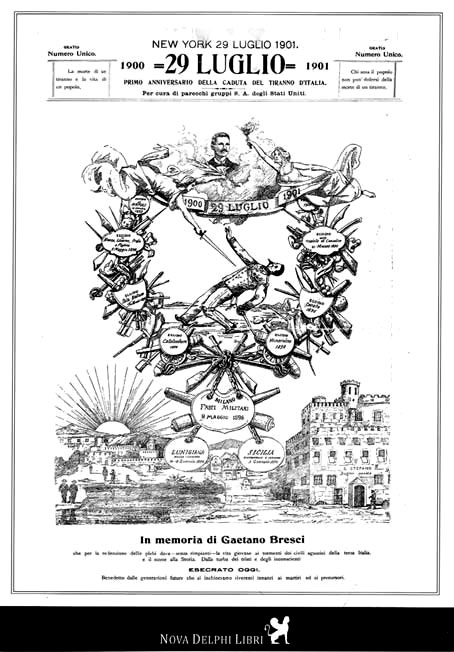

MALATESTA

C’è una costante nella produzione bibliografica

sul movimento e il pensiero anarchico, e questa costante è

Errico Malatesta. La presenza dell’anarchico

campano, infatti, si ripresenta puntualmente e massicciamente

a testimoniare l’importanza e la centralità di

questo grande personaggio dell’anarchismo italiano e internazionale,

che tanta parte ha avuto, più in generale, nella storia

sociale dell’Otto e Novecento. Lo dimostra non solo la

riproposta puntuale di alcuni suoi classici, ma soprattutto

un progetto straordinario sia per l’ampiezza degli obiettivi

sia per il rigore scientifico e l’accuratezza editoriale.

Si tratta della pubblicazione in corso d’opera delle Opere

complete di Malatesta, un piano editoriale in

dieci volumi reso possibile grazie al prezioso e incessante

lavoro dello studioso Davide Turcato. Lo sforzo

congiunto di due editrici, Zero in Condotta

di Milano e La Fiaccola di

Ragusa, ha reso possibile l’uscita, nel

2011 e nel 2012, dei primi due volumi di tale progetto, “Un

lavoro lungo e paziente…”. Il socialismo anarchico

dell’Agitazione (1897-1898), arricchito

dal denso saggio introduttivo di Roberto Giulianelli, e “Verso

l’anarchia”. Malatesta in America 1899-1900,

corredato dal saggio introduttivo di Nunzio Pernicone.

Davide Turcato sta raccogliendo, con la pazienza di chi deve

cercare in mille rivoli sparsi per mezzo mondo, tutti gli scritti

di Malatesta, dalle innumerevoli riedizioni degli opuscoli più

famosi al breve trafiletto nascosto tra le pieghe di qualche

numero unico apparso chissà quando e in quale paese.

Insomma, tutti i testi editi firmati o ispirati da Malatesta,

e tutti gli scritti che ne riportano gli interventi sparsi e

d’occasione: i resoconti delle conferenze, le difese nei

tribunali, gli echi dei suoi comizi e via dicendo. Come può

capire chi conosce la vita e l’attività rivoluzionaria

di Malatesta, si tratta di un lavoro infinito, che scoraggerebbe

il ricercatore più determinato e che invece Turcato sta

portando a compimento nel modo migliore, come già dimostra

l’uscita di questi primi due volumi (che in effetti sono

il terzo e il quarto secondo il piano cronologico dell’opera).

Sono queste le ragioni per cui, contrariamente al taglio ormai

tradizionale di queste tracce bibliografiche, ho deciso di dedicare

uno spazio particolarmente ampio a questa pubblicazione, che

rappresenta sicuramente una pietra miliare nel campo dell’editoria

anarchica, accostabile ad altri lavori di carattere manualistico

quali i repertori di Leonardo Bettini e il Dizionario Biografico

degli Anarchici Italiani. Con scelta coerente, il primo

volume è dedicato alle pagine e agli anni dell’«Agitazione»

anconetana, perché è su quelle pagine e nel contesto

di quegli avvenimenti che la riflessione malatestiana, dopo

un lungo processo intellettuale, acquisisce la sua definitiva

maturità, portando gradualmente la parte più consistente

del movimento anarchico di lingua italiana sulle posizioni dell’anarchismo

sociale ed organizzatore ancora oggi così attuali. Il

secondo volume, che raccoglie gli scritti apparsi su «La

Questione Sociale» di Paterson, mostra come questa riflessione,

evidenziata dall’aspra polemica con Ciancabilla e gli

antiorganizzatori italoamericani, sia ormai giunta a un punto

di non ritorno, sedimentandosi nella coscienza e nell’azione

sociale di gran parte del movimento. Devo poi segnalare la cura

redazionale e la bellissima veste grafica dei volumi, curata

da Fuori Margine di Verona.

|

|

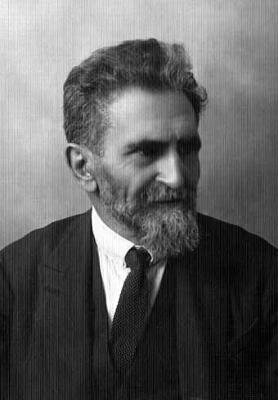

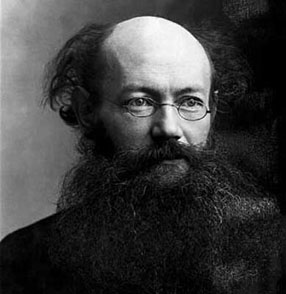

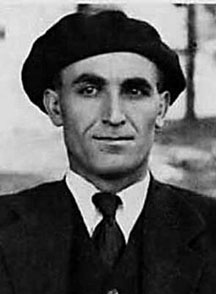

Errico

Malatesta |

Come si può immaginare, molti sono stati (e continueranno

ad essere) i collaboratori di Turcato, ma va qui ricordato almeno

Tomaso Marabini che, grazie alle sue capacità e competenze,

ha contribuito per molti versi a rendere realizzabile questa

opera.

Ma di Malatesta, come dicevamo, nell’intervallo di tempo

trascorso dalla pubblicazione di Leggere l’anarchismo

2, sono uscite altre edizioni di testi già largamente

presenti nell’editoria anarchica. Per quanto mi risulta,

sono infatti ben cinque le nuove edizioni malatestiane. Nel

2009 la piccola editrice romana Edup ha pubblicato, in un unico

volume della collana Le Murene, due testi fondamentali, L’Anarchia,

uscito in prima edizione nel 1891, e Il nostro programma,

fatto proprio dall’Unione Anarchica Italiana negli anni

’20 e ancora oggi base programmatica della Federazione

Anarchica Italiana. Il Programma Comunista Anarchico

Rivoluzionario è riprodotto anche nell’opuscolo

edito nel 2012 dalla Organizzazione

AnarcoComunista Napoletana, che in appendice riporta

le Risoluzioni del Congresso di Saint Imier

del 1872, i principi ispiratori dell’anarchismo che fa

sempre bene rileggere e meditare.

La casa editrice di Camerano, in provincia

di Ancona, Gwynplaine, con il titolo Dialoghi

sull’anarchia, ripropone nel 2009, Fra

contadini e Al caffé, i due famosi dialoghi

che contribuirono, con le loro frequenti ristampe, a diffondere

i principi base del pensiero anarchico. Accompagnano il volume

una cronologia e una bibliografia curate da Orlando Micucci.

È del 2010 la pubblicazione di un altro

importante testo malatestiano, Programma e Organizzazione

dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori,

uscito la prima volta sulle pagine della fiorentina «Questione

Sociale» e solo oggi riproposto in una seconda edizione

(la prima in forma di opuscolo) per le Edizioni della

Mela Marcia di Roma, a cura di Franco

Di Sabantonio. Come ricorda Giorgio Sacchetti nella introduzione,

è dal 1884 che questo testo non rivedeva la luce, e le

motivazioni di questo non casuale oblio vanno cercate nella

progressiva evoluzione del pensiero malatestiano che da lì

a poco avrebbe ampiamente rivisto e reso parzialmente superate

le basi teoriche di tale scritto. Sempre nel 2010

l’editrice Ortica, di Aprilia,

ripropone, in una edizione essenziale priva di apparato bibliografico,

il dialogo sull’anarchia Fra contadini,

pagine ancora fresche e attuali, nonostante siano state scritte

più di cento anni or sono. Per finire, una ristampa de

L’Anarchia è uscita

nel 2011 per i tipi di Barbès

Editore di Firenze. Corredato da una

traccia biografica e dalla introduzione di Tommaso Gurrieri,

questo piccolo capolavoro condensa, nelle sue ottanta pagine,

non solo l’essenza del pensiero e del progetto anarchico,

ma anche la profonda umanità che caratterizzò

questa grande figura di rivoluzionario.

Un altro contributo alla bibliografia su Malatesta si deve a

Davide Turcato che pubblica, nel 2010,

per le edizioni Bruno Alpini di Imola,

Leggere Malatesta, un breve e denso

saggio nel quale l’autore accosta il pensiero di Errico

Malatesta a quello dei modernissimi Merton, Nozick, Hayek, Popper

e di altri capisaldi del pensiero liberal-libertario, realizzando

un interessante e convincente esperimento di attualizzazione.

Di tutt’altro segno, certamente molto singolare, Non

ho bisogno di stare tranquillo, Milano,

Elèuthera, 2012, una sorta di biografia romanzata

con la quale Vittorio Giacopini ricostruisce

gli ultimi anni di Malatesta, quelli dell’esilio domiciliare

romano al quale lo aveva costretto, per rancorosa vendetta,

Mussolini. Sono anni difficili per Malatesta, apparentemente

segnati da un senso di sconfitta e di abbandono, che comunque

lo vedono, nella libera ricostruzione di Giacopini, mai rassegnato,

ma al contrario sempre più convinto di avere speso la

propria vita come meglio non avrebbe potuto. Un omaggio tanto

originale quanto sincero al grande Errico.

CLASSICI

ITALIANI

Non è solo Malatesta ad essere riproposto all’attenzione

di quanti sono interessati al pensiero libertario, come dimostrano

i molti titoli dedicati ai “classici” dell’anarchismo

italiano. Prendiamo l’avvio da Carlo Pisacane,

da molti considerato fra i precursori del pensiero libertario.

L’editore torinese Baldini Castoldi Dalai

ha promosso, nel centocinquantenario dell’Unità

d’Italia, una piccola collana, «150°»,

dedicata alle principali figure del Risorgimento. E naturalmente,

fra i vari D’Azeglio, Mazzini e Garibaldi, troviamo anche

la Vita e scritti scelti dell’“eroe

di Sapri”. Accanto a una breve traccia biografica e bibliografica,

sono riprodotti alcuni brani tratti dal suo maggior lascito

intellettuale, quel Saggio sulla rivoluzione

nel quale il patriota napoletano sostiene la indissolubilità

del legame fra rivoluzione nazionale, quella che sta avanzando

in molti paesi d’Europa, e rivoluzione sociale, indispensabile

corollario per la vera riuscita della prima. Come si vede, più

che un abbozzo del pensiero libertario, il testo rappresenta

già l’aperta affermazione di principi quali la

messa al bando della proprietà privata, la socializzazione

dei mezzi di produzione, l’eguaglianza di tutti i cittadini

e così via.

|

|

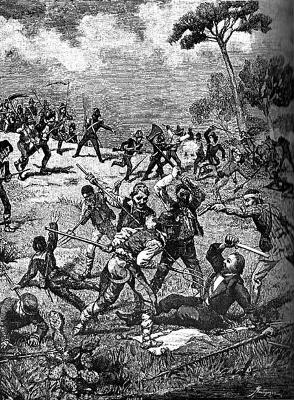

Barberis

e Mantegazza, La spedizione

di Sapri. Pisacane assalito dai contadini

furibondi. Da Jessie White Mario,

Della vita di Giuseppe Mazzini |

Proseguendo in ordine cronologico, un nuovo Compendio

del Capitale di Carlo Cafiero

esce per i tipi della Biblioteca Franco Serantini (Pisa,

2009). Gli editori non si limitano a riproporre questo

classico ottocentesco (scritto nel carcere di Benevento dopo

i fatti del Matese), definito da Marx come il miglior sunto

della sua monumentale opera, ma ne rendono maggiormente fruibile

la lettura con l’ottima introduzione di Franco Bertolucci,

la biografia di Cafiero di Pier Carlo Masini, una antica prefazione

di Luigi Fabbri, un preziosissimo indice per argomenti e un

indice ragionato dei nomi.

|

|

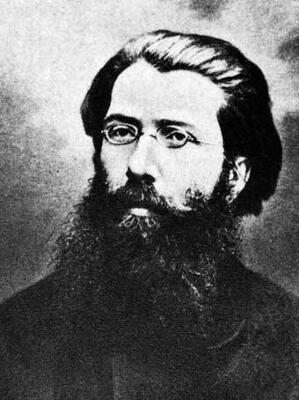

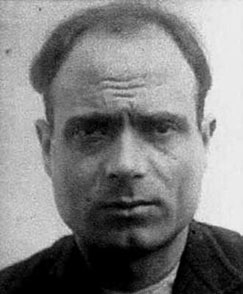

Carlo

Cafiero |

Indubbiamente il valore ancora fortemente attuale di questo

testo meritava un apparato così denso e completo.

Dopo Cafiero, un altro esponente della Prima Internazionale,

e un altro figlio del meridione, l’avvocato ed economista

Francesco Saverio Merlino. Impegnate a promuovere

le riedizioni dei classici dell’anarchismo, sono sempre

le Edizioni BFS a riproporre Politica

e magistratura in Italia (Pisa, 2011),

che vide la luce nel 1925, quando Merlino da tempo militava

nelle file del socialismo riformista. L’attualità

di questo testo consiste nell’analisi sulla pretesa indipendenza

della magistratura dal potere politico, una vexata quaestio

che allora come oggi non trova altra risposta se non nell’impossibilità

di una vera indipendenza della prima dal secondo. Egregiamente

curato sul piano grafico e redazionale, come è consuetudine

delle Edizioni BFS, il volume presenta l’ottima introduzione

di Giampietro Berti, già autore di un’opera fondamentale

sul pensatore napoletano. Un’altra riedizione di Merlino

è quella curata dalla casa editrice Una Città,

di Forlì, che ha pubblicato nel 2012

L’Italia qual è, unico

fra i testi merliniani ad aver visto la sola edizione francese

nel 1890. Un ritratto fortemente critico della nazione, perché,

come scrive nell’introduzione Massimo La Torre, «a

trent’anni dall’impresa dei Mille, epopea popolare

e libertaria, ciò che resta ancora è il fumo e

il sangue delle fucilazioni di Bronte […] e la condizione

delle masse popolari, di quelle meridionali soprattutto, è

peggiorata, niente affatto migliorata». A Merlino è

stato anche dedicato un importante convegno tenutosi a Imola

nel 2000, organizzato dall’Associazione Arti e Pensieri,

nel corso del quale numerosi studiosi, appartenenti a diverse

scuole di pensiero, hanno analizzato e riproposto all’attenzione

di un vasto pubblico l’attualità delle considerazioni

merliniane sulla radicale revisione del marxismo in direzione

libertaria e umanista. Gli atti, La fine del socialismo?

Francesco Saverio Merlino e l’anarchia possibile,

sono stati pubblicati nel 2010 dal Centro

Studi Libertari “Camillo di Sciullo” di

Chieti e la loro accuratissima pubblicazione

è stata resa possibile dal tenace lavoro del curatore

Gianpiero Landi.

Le edizioni Samizdat di Pescara

hanno pubblicato, di Giuseppe Sarno, L’anarchia

dedotta criticamente dal sistema hegeliano. Si

tratta di una edizione del 2004 di cui diamo

conto solo oggi poiché “sfuggita” alle precedenti

edizioni di questo repertorio bibliografico. Il testo, di carattere

giuridico-filosofico, ebbe una certa notorietà anche

per la polemica ingaggiata dall’autore con il filosofo

napoletano Giovanni Bovio, e fu ristampato solo nel 1946 con

l’introduzione di Benedetto Croce, che dell’autore

fu amico e condiscepolo.

Nel gennaio 2011 si è svolto a Pisa, organizzato dalla

Biblioteca Serantini, un importante convegno di studi dedicato

alla figura di Pietro Gori. Il numero 5 della collana «Quaderni

della Rivista Storica dell’Anarchismo», ne raccoglie

oggi gli atti curati da Maurizio Antonioli, Franco Bertolucci

e Roberto Giulianelli: Nostra patria è il

mondo intero. Pietro Gori nel movimento operaio e libertario

italiano e internazionale, Pisa, Edizioni

Bfs, 2012. Un contributo doveroso per riscoprire l’importanza

di questa figura che a suo tempo fu fra le più significative

dell’anarchismo italiano e per restituirne un’immagine

sottratta a quell’alone di romanticismo che l’ha

troppo caratterizzata negli anni. In concomitanza, le Edizioni

BFS hanno voluto ricordare l’amatissimo poeta

e agitatore anarchico con la pubblicazione della sua inedita

tesi di laurea, La miseria e i delitti,

nella quale Gori lasciava già intravedere quale sarebbe

stato il percorso umano e sociale della sua vita, tanto intensa

quanto breve. Quello della BFS è un omaggio sincero e

affettuoso allo «studioso, avvocato, propagandista, militante

politico, poeta e autore teatrale» e, a significativo

corredo di questo testo impregnato della cultura positivista

di fine Ottocento, figura un importante saggio a quattro mani,

di Maurizio Antonioli e Franco Bertolucci,

Pietro Gori. Una vita per l’ideale,

che può essere considerato lo studio più completo

e puntuale sulla vita e sull’opera del «cavaliere

dell’ideale» dopo la sua biografia, opera sempre

di Maurizio Antonioli, uscita alcuni anni fa per gli stessi

tipi della BFS.

Negli anni immediatamente successivi al trionfo della rivoluzione

d’Ottobre, numerose furono, com’era lecito aspettarsi,

le analisi sulla natura del nuovo Stato rivoluzionario e sulle

dinamiche maturate nel corso del processo di quel profondo rivolgimento

sociale. Sul versante dell’anarchismo resta famoso il

saggio di Nikolaj Bucharin (uno dei maggiori

teorici bolscevichi, fatto poi fucilare da Stalin come molti

suoi “colleghi”) sui rapporti fra anarchismo e marxismo.

Altrettanto famosa, e particolarmente lucida, la risposta di

Luigi Fabbri al rivoluzionario russo. Nel 2009

le Edizioni Zero in Condotta ripubblicano entrambi

i saggi già usciti negli anni Settanta per le edizioni

Altamurgia, sotto il titolo Anarchia e Comunismo

Scientifico. Un teorico marxista ed un anarchico a confronto,

un volume particolarmente importante per capire le differenze

sostanziali fra il progetto rivoluzionario cosiddetto “scientifico”,

condizionato da un ineliminabile e necessario autoritarismo,

e quello libertario, improntato ai principi dell’autogestione

e del rifiuto di qualsiasi delega, fosse anche quella al “mitico”

partito.

|

|

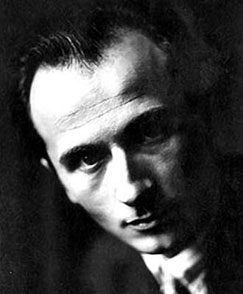

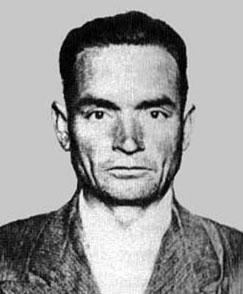

Camillo

Berneri |

Luigi Fabbri è stato uno dei massimi teorici e divulgatori

del pensiero anarchico del Novecento, e accanto a lui, come

importanza e profondità, sta Camillo Berneri. Se in questi

ultimi anni è stato ripubblicato solamente un suo breve

saggio (Camillo Berneri, Il cristianesimo

e il lavoro, Carrara, Cooperativa Tipolitografica,

2011), introdotto da Susanna Berti Franceschi, sono

però usciti due corposi volumi dedicati alla vita e all’opera

di questo importante teorico e militante: AA. VV.,

Un libertario in Europa. Camillo Berneri: fra totalitarismi

e democrazia, Reggio Emilia, Biblioteca

Panizza e Archivio Famiglia Berneri - Chessa, 2010; Stefano

D’Errico, Il socialismo libertario

ed umanista oggi fra politica ed antipolitica. Attualità

della revisione berneriana del pensiero anarchico,

Milano, Mimesis, 2011. Il primo, curato da

Giampietro Berti e Giorgio Sacchetti, raccoglie gli atti del

convegno dedicato a Camillo Berneri tenutosi ad Arezzo nel maggio

del 2007, al quale sono intervenuti molti fra i più accreditati

studiosi al’anarchico lodigiano. Il volume riflette la

complessità della vita e della riflessione intellettuale

di Berneri, non mancando di registrare il forte dibattito, a

tratti anche piuttosto polemico, che la rilevanza e l’attualità

dell’argomento non hanno mancato di suscitare. Il volume

di Stefano D’Errico riprende, in sostanza, la relazione

tenuta dall’autore nell’ambito del convegno, e fin

dal titolo, che fa esplicito riferimento alla revisione del

pensiero anarchico, lascia intuire quale ne sia l’impostazione

di fondo. Del resto Berneri, nell’enorme mole di scritti

che ha lasciato, ha concesso ampio spazio a diverse interpretazioni,

proprio perché portatore di un pensiero talmente libero

e aperto alla realtà del presente che la sua lettura

può trovare di volta in volta corrispondenza nell’approccio

individuale di ciascun esegeta. Ciò nulla toglie all’importanza

e alla lucidità del suo pensiero e della sua azione,

che risultano anzi avvalorati dall’attualità di

nuove riletture, reinterpretazioni, discussioni.

L’Archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa e la Biblioteca

Panizzi di Reggio Emilia nel 2008 hanno organizzato un convegno

di studi dedicato a Giovanna Caleffi Berneri,

compagna di vita di Camillo Berneri e successivamente animatrice,

con Cesare Zaccaria, della ripresa del movimento anarchico nel

secondo dopoguerra. A lungo protagonista della vita culturale

e militante del movimento, Giovanna Caleffi Berneri fu fondatrice,

nel 1946 della rivista «Volontà», uno dei

più importanti e longevi contributi intellettuali alla

cultura libertaria di questi decenni. Gli organizzatori del

convegno ne hanno pubblicato gli atti nel volume Giovanna

Caleffi Berneri e la cultura eretica di sinistra nel secondo

dopoguerra, Reggio Emilia, Biblioteca

Panizzi e Archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa, 2012,

che contiene i saggi di una dozzina di studiosi e gli intensi

ricordi personali di chi l’ha conosciuta.

Per terminare questa sezione, citiamo alcune opere in ordine

sparso. La piccola editrice Gwynplaine, di

Camerano, ha pubblicato Emile Henry,

Aforismi di un terrorista, 2010,

una raccolta di appunti scritti nel carcere parigino dal giovanissimo

attentatore in attesa di essere ghigliottinato. Il volumetto

è corredato da un breve saggio, La qualità dell’ingovernabile,

di Carmine Mangone. Restando nell’ambito di “anarchismo

e delitto”, eccoci ad una nuova edizione di Cesare

Lombroso, Gli anarchici,

Milano, La Vita Felice, 2009. Si tratta della

ennesima riproposta del testo con il quale l’esponente

positivista pretendeva di inchiodare il pensiero anarchico e

i suoi esponenti agli improbabili dettami della nascente scienza

dell’antropologia criminale. Lodevole, comunque, l’intenzione

dell’editore che, nel giudicare le tesi lombrosiana, le

definisce «nemmeno lontanamente scientifiche», e

desidera «rendere un omaggio anche a quegli anarchici

che furono pre-giudicati, condannati sommariamente per i loro

lineamenti, colpevolizzati da una società che rifiutò

di capire la tragedia dei loro gesti». Certo, se ci fosse

stato anche un ampio apparato critico alle tesi di Lombroso,

non sarebbe stato male!

Di tutt’altro tono la riedizione di due testi famosi ma

quasi sconosciuti di Giovanni Rossi “Cardias”,

Cecilia. Comunità anarchica sperimentale.

Un episodio d’amore nella Colonia “Cecilia”,

Aprilia, Ortica, 2011. Si tratta del resoconto

di un tentativo sperimentale condotto nell’Ottocento,

quando un gruppo di anarchici in prevalenza toscani e lombardi

fondarono in Brasile una comunità agricola basata sui

principi dell’anarchia, della libera sperimentazione e

dell’autogestione, seguito da una sorta di racconto breve

nel quale Giovanni Rossi, fondatore della Colonia Cecilia, descrive

la vita quotidiana proprio come vi si svolgeva, soprattutto

riguardo all’aspetto rivoluzionario del libero amore.

CLASSICI STRANIERI

Restando ai classici dell’Ottocento ritroviamo, sempre

attuale, uno dei padri nobili del pensiero libertario, l’eclettico

economista e filosofo Pierre Joseph Proudhon,

di cui Elèuthera ha pubblicato nel 2009

un’interessante antologia, curata da Giampietro Berti,

Critica della proprietà e dello Stato,

nella quale vengono evidenziati ed analizzati «gli elementi

forti, di stimolo alla riflessione attuale: il federalismo,

l’autogestione, la dialettica irrisolta degli opposti,

il pluralismo metodologico e progettuale». Un’altra

antologia dedicata al pensatore di Besançon, nell’ambito

delle celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità

italiana, è quella curata nel 2010 da

Antonello Biagini e Andrea Carteny,

Contro l’Unità d’Italia,

della casa editrice torinese Miraggi. Si tratta

di una raccolta di articoli in parte inediti in Italia, fortemente

critici nei confronti di Mazzini e Garibaldi, accusati di «aver

sacrificato i loro ideali e le loro lotte sull’altare

dell’Unità, svendendosi a un re conservatore».

Come si può capire, scritti provocatori ma anche capaci

di indurre a una riflessione critica sulle vicende risorgimentali.

Gli stessi temi, e in parte gli stessi saggi, ma questa volta

in forma più completa, quelli che compaiono nella raccolta

curata dal Circolo Anarchico Umbro “Sana Utopia”,

Il federalismo e l’unità in Italia,

Perugia, 2011, un lavoro di cui i curatori

sono dichiarati e grati debitori alle ricerche storiche avviate,

a suo tempo, da Luigi Di Lembo.

In una collana dedicata ai testi sulla montagna, ricompare,

a sorpresa, un grande classico dell’Ottocento, Élisée

Reclus, Storia di una montagna,

Verbania, Tararà Edizioni, 2008, curato

da Claude Raffestin e tradotto dalla studiosa Marcella Schmidt

di Friedberg. Reclus è stato l’inventore della

moderna geografia, e la sua intuizione che lo studio della terra

dovesse coincidere con quello di chi la abita, si è sposata

felicemente alla sua profonda sensibilità sociale che

ne ha fatto uno dei più importanti pensatori e attivisti

anarchici dell’Ottocento. Di lui si era già occupato

recentemente Federico Ferretti, che torna ora

a dedicarsi al geografo con un nuovo lavoro, Anarchici

ed editori. Reti scientifiche, editoria e lotte culturali attorno

alla Nuova Geografia Universale di Élisée Reclus,

Milano, Zero in Condotta, 2011. Sembrerebbe

un testo destinato agli specialisti della materia, ma la scorrevolezza

della scrittura e l’interesse dell’argomento offrono

uno scorcio molto interessante sullo sviluppo della nuova geografia

sociale e sugli interessi non solo economici ad essa legati.

Un ottimo risultato questo di Ferretti, oggi fra i più

apprezzabili studiosi della materia.

|

|

Frontespizio

de L'Homme et la Terre |

Pietro Kropotkin è stato, forse, il

pensatore più letto e celebrato nella storia del movimento

anarchico. Di suo, come di alcuni altri “grandi”,

si continuano a pubblicare molti dei testi più attuali;

uno di questi è La morale anarchica

(Prato, Piano B Edizioni, 2011) un piccolo

gioiello nel quale il grande russo compendia l’essenza

dell’anarchismo, quello spirito etico che ne sta alla

base, altrettanto imprescindibile della concezione fortemente

solidale che alberga in ogni libertario. Un altro classico,

anche se meno conosciuto, è pubblicato nel 2008

da Galzerano Editore di Casalvelino

Scalo, arricchito dalla bibliografia delle opere kropotkiniane

edite in italiano dal 1887 ad oggi. Si tratta de Lo

Stato, «un saggio ancora oggi di notevole

valore sulla statolatria e sul ruolo dello Stato, nel quale

l’autore dimostra come l’istituzione dello Stato,

che è la guerra, la miseria, l’oppressione, lo

sfruttamento, la menzogna, non ha favorito alcuna emancipazione

sociale».

|

|

Pëtr

A. Kropotkin |

Infine, la riproposta, dopo una sessantina d’anni, di

un’opera fra le più amate e pubblicate in passato,

La conquista del pane, Aprilia,

Ortica, 2012, nella quale il pensatore russo descrive

il processo rivoluzionario, la «conquista del pane»

appunto, nel suo divenire, attraverso i passaggi che saranno

resi necessari per la realizzazione della società anarchica.

Dopo aver detto di Kropotkin, e quindi dell’anarchismo

di matrice russa, bisogna dire che forse nemmeno lui avrebbe

trovato la strada per sviluppare il proprio pensiero se prima

non ci fosse stato Herzen, il grande intellettuale

che può essere considerato il padre spirituale della

generazione di rivoluzionari che contribuirono a mettere in

crisi il regime autocratico per eccellenza, quello zarista.

Il volume di cui parliamo (Alexander I. Herzen,

Dall’altra sponda, Aprilia,

Ortica, 2011) può essere considerato come il

primo esempio di pensiero critico nel mondo slavo, e senz’altro

un pilastro sul quale si appoggeranno rivoluzionari come Bakunin,

scrittori come Turgenev e Dostoevskij, pensatori come Bielinskij,

militanti come l’intera generazione dei nichilisti.

In questi anni l’editoria non si è interessata

solo ai cosiddetti “grandi” dell’anarchismo,

ma ha dedicato la propria attenzione anche a pensatori solo

apparentemente marginali rispetto al pensiero anarchico classico.

Di Etienne De La Boetie, ad esempio, l’umanista

cinquecentesco francese già noto in ambito libertario,

sono uscite due riedizioni del Discorso sulla servitù

volontaria (Milano, La vita felice, 2007

e Chiarelettere, 2011), un gioiello di logica

stringente nel quale si pone in discussione, forse per la prima

volta e sicuramente in maniera molto efficace, la legittimità

dello Stato a governare. Una legittimità lucidamente

analizzata nel suo punto più debole, quel consenso passivo

che gli uomini affidano al Potere. Un testo di cui andrebbe

raccomandata la lettura in ogni ordine di scuola, perché

aiuterebbe a capire quanto potrebbero essere di argilla le fondamenta

di un leviatano che conculca la libertà.

Dalla Francia del Cinquecento alla Russia di Tolstoj,

il grande scrittore molto amato dagli anarchici. Il suo fu,

indubbiamente, un anarchismo di un tipo particolare, sempre

che la sua filosofia di vita possa essere definita anarchica,

ma quel che è certo è che la profondità

e l’afflato solidaristico del suo pensiero hanno spesso

coinvolto e affascinato il mondo libertario. La pisana BFS

ha pubblicato nel 2010 una piccola antologia,

La schiavitù del nostro tempo,

ottimamente curata e commentata da Bruna Bianchi. È non

solo una critica durissima alle miserrime condizioni di vita

delle masse popolari sul finire dell’Ottocento, ma anche

una efficace analisi della disumanità di una struttura

sociale che basa la propria potenza sulla disperazione e la

costrizione dell’individuo.

|

|

Henry

David Thoreau |

Un’altra figura ottocentesca eclettica e non classificabile

è quella di Henry David Thoreau, elemento

di spicco di un pensiero autenticamente liberal, antesignano

dell’ecologismo sociale, alieno da ogni simpatia nei confronti

dello Stato e sicuro punto di riferimento per quella corrente

di pensiero così vivace negli Stati Uniti, che vede nella

forma statale un male necessario al quale, però, vanno

quanto più possibile tarpate le ali. Il suo famosissimo

La disobbedienza civile (Milano,

Corriere della Sera, 2010, con prefazione di Dario

Antiseri e Aprilia, Ortica, 2011), è

una sorta di vera e propria bibbia per i teorici della resistenza

passiva e nonviolenta, e del resto l’altrettanto famoso

incipit: «Il governo migliore è quello che governa

meno», lascia capire quanta affidabilità concedesse

l’uomo di Walden all’esercizio del potere. Un altro

interessante lavoro sul filosofo americano è Il

re barbaro. Un ritratto di Henry David Thoreau,

Roma, Edizioni dell’Asino, 2012, di Robert

Louis Stevenson, un breve saggio ancora inedito in

italiano, nel quale l’autore del Dottor Jekyll e Mister

Hyde mette l’accento sul «suo richiamo alla

responsabilità individuale nella protesta contro ogni

forma di ingiustizia sociale».

Stirner (pseudonimo di Johan Kaspar Schmidt)

viene considerato, alla stregua di alcuni autori appena citati,

uno dei precursori dell’anarchismo, e indubbiamente la

sua concezione dell’individuo, come Unico, entità

a sé stante e autonoma dalle regole e dai vincoli sociali,

ha influenzato parte del movimento anarchico, a partire dagli

ambiti individualisti di inizio ‘900 fino ai suoi confusionari

lettori, assertori di un “superomismo” che tanto

poco ha fatto per lo sviluppo del nostro movimento e molto,

al contrario, per farne una macchietta avulsa dalla realtà.

Ma proprio perché il suo pensiero è più

complesso di come avrebbero voluto ridurlo molti dei suoi “seguaci”,

viene utile di Ferruccio Andolfi, filosofo

della storia, il lavoro Il non uomo non è

un mostro. Saggi su Stirner, Napoli, Guida,

2009, nel quale l’autore si propone di «collocare

Stirner all’interno del dibattito sull’umanesimo

che si sviluppò negli anni ’40 dell’Ottocento».

Restando in Germania parliamo ora di Gustav Landauer

ed Erich Mühsam, due intellettuali e militanti

anarchici accomunati tanto dalla originalità del pensiero

quanto dalle tragiche vicende che ne hanno segnato l’esistenza.

Ancora Ferruccio Andolfi ha curato la riedizione

del saggio più famoso di Landauer, La rivoluzione,

Reggio Emilia, Diabasis, 2009. È un

testo problematico, critico nei confronti di un concetto salvifico

e definitivo del processo rivoluzionario, sempre aperto a degenerazioni

autoritarie se non accompagnato dalla ricostituzione di una

comunità collettiva e spirituale. In appendice il discorso

con cui Martin Buber, nel 1919, commemorò Landauer, ucciso

a Monaco di Baviera dai corpi franchi incaricati di seppellire

l’esperienza della Repubblica Consiliare Bavarese. Di

Gianfranco Ragona, è l’unica biografia

italiana dedicata a Gustav Landauer, anarchico ebreo

tedesco, Roma, Editori Riuniti, 2010,

un corposo volume particolarmente prezioso perché permette

di conoscerne a fondo la dimensione critica e riflessiva, fra

le più originali e meno conosciute in campo anarchico.

Accanto alle note biografiche Ragona sviluppa un’analisi

accurata e interessante dell’impostazione teorica di Landauer

consentendo, in tal modo, di apprezzarne l’importanza.

Importanza che emerge in pieno dalla lettura della raccolta

di alcuni suoi testi curati sempre da Gianfranco Ragona: Gustav

Landauer, La comunità anarchica. Scritti politici,

Milano, Elèuthera, 2012. Asse portante

del suo pensiero è il concetto che il processo rivoluzionario

non può essere soltanto il portato di determinate condizioni

economiche e rivolgimenti sociali, ma deve essere anche il superamento

del concetto di individuo avulso dalla comunità; solo

l’individuo comunitario potrà portare a termine,

infatti, la realizzazione del sogno rivoluzionario, individuo

comunitario «in quanto frutto delle sue relazioni con

gli altri».

|

|

Gustav

Landauer |

Anche per Erich Mühsam, l’anarchico arrestato dopo

l’incendio del Reichstag e “suicidato” nel

1934 in uno dei primi lager nazisti, si registra da tempo la

rinascita di interesse. Attivo militante, acuto intellettuale

ed estroverso poeta, figura di spicco, con Landauer e Ernst

Töller nella Repubblica Bavarese dei Consigli, Mühsam

è una delle personalità più originali ed

eclettiche dell’intellettualità tedesca del primo

dopoguerra, e la sua statura esce a tutto tondo dalla pubblicazione

di alcuni suoi testi, raccolti e annotati da Leonhard Schäfer

(Erich Mühsam, Anarchismo e comunismo,

San Casciano Val Di Pesa, 2009) e da Andrea

Chersi (Erich Mühsam, Ascona,

Monte Verità e Schegge, Brescia,

Chersilibri, 2008), in una bella e accurata edizione

arricchita dalla riproduzione di alcuni dei disegni “fantastici”

del poeta. Una biografia, a corredo di una ampia raccolta delle

sue poesie, è quella scritta da Leonard Schäfer,

Erich Mühsam. C’era una volta un rivoluzionario,

Brescia, Chersilibri, 2010, molto interessante,

anche per la ricchezza della documentazione iconografica, per

apprezzare l’originalità di questa figura tanto

importante quanto, relativamente, poco conosciuta. Basta leggere

alcuni dei suoi versi, ad esempio il bellissimo Il canto

dei soldati, per capire quanto dovessero temerlo i nemici,

prima la socialdemocrazie e poi il nazismo.

Friedrich Nietzsche non può certo essere

considerato un pensatore anarchico anche se, soprattutto nei

primi anni del ’900, non furono pochi gli individualisti

che si lasciarono affascinare dalle sue affermazioni di potenza

e volontà. Resta il fatto che furono ben altre le dottrine

politiche che attinsero a piene mani a quella sua visione di

una società nella quale dovessero essere i “superuomini”a

emergere, a discapito degli altri. Appare curioso, quindi, questo

libro di John Moore e Spencer Sunshine,

Non sono un uomo, sono dinamite. Friedrich Nietzsche

e la tradizione anarchica, Lecce, Bepress,

2012, nel quale sono raccolti numerosi saggi, soprattutto

di scuola anglosassone, che intendono correlare la filosofia

nietzschiana al pensiero libertario. Particolarmente interessante,

e anche un po’ spiazzante, il contributo di Leith Stracross

dedicato a Emma Goldman e ai numerosi cicli di conferenze da

lei consacrati all’anarchismo del filosofo tedesco.

A ideale congiunzione fra queste prime sezioni dedicate ai classici

e quella successiva, sul pensiero contemporaneo, altri due interessanti

lavori. Il primo è della inglese Ruth Kinna,

Che cos’è l’anarchia. La guida

essenziale alla teoria della libertà, Roma,

Castelvecchi, 2010, nel quale l’autrice, redattrice

della rivista inglese Anarchist Studies, tenta una

summa delle teorie anarchiche per come si sono sviluppate,

e hanno agito, dalle origini a oggi. Così, accostato

al pensiero dei Kropotkin, Reclus, Malatesta, Bakunin e altri,

troviamo quello di Zerzan, Read, Bookchin, Goodman e affini.

Davvero una felice sintesi della complessità storica

e intellettuale dell’anarchismo che, grazie anche a un

utile indice analitico, permette di approfondirne compiutamente

la conoscenza. Segnalo poi la riedizione di un vecchio saggio,

già uscito nel 1986, ora riproposto a cura di Manuela

Ceretta con una nuova introduzione di Gianpietro Berti e un

ricco apparato bibliografico. Si tratta di Mirella Larizza

Lolli, Stato e potere nell’anarchismo,

Milano, Franco Angeli, 2010. L’autrice

parte dalla disanima del pensiero dei classici, da Godwin a

Proudhon, da Kropotkin a Bakunin, per arrivare all’analisi

di come l’anarchismo contemporaneo abbia affrontato i

mutamenti imposti dal tardo capitalismo. Ecco quindi l’illustrazione

delle riflessioni di Colin Ward, Louis Mercier Vega, Paul Goodman

e Noam Chomsky. Significativo di questo denso lavoro l’avere

contestualizzato la formazione del pensiero libertario attraverso

i suoi classici, all’interno del contesto sociale nel

quale questo pensiero si veniva formando. Descrivendo poi come

la teoria si andasse configurando attraverso l’esperienza

pratica all’interno della quale si muoveva il movimento,

per formulare una nuova concezione teorica. Processo intellettuale

che ha avuto i momenti più significativi proprio in quella

sorta di “revisione” teorica che ha visto protagonisti

i pensatori appena citati.

PENSIERO CONTEMPORANEO

Dal classico al moderno. Dalla riproposta di alcune delle pietre

miliari dell’anarchismo, alla prospettiva di interpretare

la modernità sperimentando nuove ipotesi libertarie,

legate ai principi classici ma capaci di offrire nuove griglie

interpretative per nuove forme di intervento.

Di particolare interesse, al riguardo, un libro destinato a

suscitare polemiche e consensi e, sicuramente, a non passare

inosservato. Si tratta dell’ultimo, corposo lavoro di

Giampietro Berti, Libertà

senza Rivoluzione. L’anarchismo fra la sconfitta del comunismo

e la vittoria del capitalismo, Manduria,

Lacaita, 2012, che rappresenta la conclusione del lungo

processo di riflessione sulla modernità e l’attualità

dell’anarchismo che questo studioso ha condotto da anni.

Già militante di grande esperienza e oggi professore

ordinario di Storia contemporanea presso l’Università

degli Studi di Padova, Berti affonda un acuminato coltello nel

corpo del movimento anarchico, definito, senza ambiguità,

«ormai in completa dissoluzione». Ma se tale è

il movimento, ben altro destino può competere al pensiero

libertario, vitale come sempre, soprattutto se in grado di liberarsi

dalle gabbie dell’ideologia. Come si può capire,

moltissima carne al fuoco della discussione in campo anarchico,

una discussione che non si limiterà di certo agli ambienti

accademici, ma che troverà il suo focus proprio all’interno

di quel movimento che l’autore dà, ormai, per morente.

Di tutt’altro segno l’agile pamphlet pubblicato

sempre nel 2012 da Zero in Condotta

dal titolo Il buco nero del capitalismo. Critica

della politica e prospettive libertarie, nel quale

gli autori, Antonio Cardella, Alberto

La Via, Angelo Tirrito e Salvo

Vaccaro «si sforzano di delineare una ipotesi

di lettura non solo descrittiva, ma suggeriscono altresì

la necessità di cambiare lenti di vista e progettualità».

Per loro, indubbiamente, non si è ancora verificata una

definitiva «vittoria del capitalismo», anzi, le

contraddizioni insite nell’attuale sistema economico e

finanziario, se lette con feconda apertura di pensiero, consentono

tuttora l’efficace intervento «dell’Anarchia,

non più confinata a una questione di tipo ideologico

ma proposta come un’entusiastica assunzione di responsabilità

individuale per costruire collettivamente una vita degna di

essere vissuta».

Salvo Vaccaro, senza dubbio uno dei più

attenti interpreti dell’anarchismo contemporaneo, ha curato

inoltre una preziosa antologia, Pensare altrimenti.

Anarchismo e filosofia radicale del novecento,

Milano, Elèuthera,

2011, con scritti di Abensour, Call, Colson,

Critchley, Jun, May e Newman. Questo volume «raccoglie

un’idea forte: l’anarchismo può rilanciarsi

come ipotesi adeguata per interpretare e cambiare il mondo d’oggi

a patto di aprirsi ai contributi di alcuni studiosi non anarchici

– Deleuze, Derrida, Foucault, Lévinas – le

cui idee sono in grande sintonia con quelle anarchiche e, se

declinate in senso libertario, in grado di affiancarle in un

percorso di radicale liberazione dal dominio». Come si

vede, una sfida azzardata ma anche ricca di nuove prospettive,

intesa a ridare al pensiero antiautoritario una funzione e un

ruolo adatti alle problematiche del ventunesimo secolo.

Nel campo di una sintesi fra anarchismo e scienze sociali si

inserisce il lavoro del noto psicanalista franco-argentino Eduardo

Colombo, Lo spazio politico dell’anarchia,

Milano, Elèuthera,

2009. Si tratta di una riflessione ad ampio

raggio sulla storica contrapposizione fra Stato, inteso come

“espropriazione” dello spazio pubblico, e società

anarchica, realizzazione compiuta della riappropriazione da

parte del cittadino dello spazio pubblico usurpato dal potere.

Quindi anarchia come «figura di uno spazio politico non

gerarchico organizzato per e dall’autonomia del soggetto

dell’azione» sociale stessa. Anche qui vediamo la

felice attuazione di un obiettivo rivolto a ridare attualità

ed efficacia al pensiero e all’azione degli anarchici.

Noam Chomsky è senza dubbio una delle

figure più interessanti e rappresentative della cosiddetta

new left e spesso le sue riflessioni hanno intercettato

il pensiero anarchico. Nessuna meraviglia, quindi, per questo

Anarchismo. Contro i modelli culturali imposti,

Milano, Tropea, 2008.

In questa raccolta di saggi, usciti fra il 1970 e il 1996 l’autore,

come scrive Goffredo Fofi, «si confronta con la miglior

tradizione liberale, con quella del socialismo libertario, del

marxismo nelle acquisizioni e constatazioni che giudica valide,

dell’anarcosindacalismo e naturalmente con i movimenti

di protesta nei quali la storia del ventesimo secolo lo ha fatto

imbattere». Opera senza dubbio ricca di stimoli penetranti

e puntuali nella analisi della società attuale e della

potenzialità trasformatrice insita nelle teorie con le

quali fino ad oggi si è manifestato il pensiero libertario.

Da una prospettiva antropologica parte invece il lungo saggio

di Stefano Boni, Culture e poteri.

Un approccio antropologico, Milano,

Elèuthera, 2011, nel

quale l’autore, docente di Antropologia culturale e Antropologia

politica, studia tanto lo sviluppo delle culture egualitarie

che ancora attraversano la società attuale, quanto le

manifestazioni attraverso le quali il potere si misura con la

società, sviluppando, senza remore né debolezze,

tutta la sua forza, ora semplicemente coercitiva, ora decisamente

repressiva. La via d’uscita, secondo l’autore, sta

nella convinzione che «è possibile sottrarsi a

un dominio tanto invisibile quanto opprimente, istituito nell’ordine

della normalità, e affermare creativamente saperi, prassi

e valori sovversivi». David Graeber è

una delle personalità più interessanti nel campo

della nuova cultura libertaria, capace di operare una felice

contaminazione fra pensiero libertario e ricerca antropologica.

Nella Critica della democrazia occidentale. Nuovi

movimenti, crisi dello Stato, democrazia diretta,

Milano, Elèuthera,

2012, riconsidera il concetto di democrazia,

mostrando come l’uso strumentale che si fa di questo sistema

partecipativo nell’occidente industrializzato, è

assolutamente riduttivo: da un lato non tiene conto dei processi

egualitari che sempre più stanno affiorando autonomamente

nella società, e dall’altro rimarca il fallimento

del «progetto di coniugare le procedure democratiche con

i meccanismi coercitivi dello Stato». Insomma, il problema

di sempre affrontato con intelligenza da nuove prospettive.

|

|

David

Graeber |

Che l’anarchismo possa e debba ancora avere un ruolo

adeguato alla ricchezza del suo messaggio è la convinzione

non solo nostra ma anche di uno storico collaboratore di «A».

Infatti ne scrive con convincimento Andrea Papi,

Per un nuovo umanesimo anarchico. Realismo di un

progetto libertario, Milano,

Zero in Condotta, 2009. Come

si vede già dal sottotitolo, è di realismo che

parla l’autore, in netta contrapposizione con quella stereotipata

immagine legata all’utopia, con la quale si vorrebbe ridurre,

anche contro la storia del XX secolo, l’esperienza storica

dell’anarchismo. È un ottimismo, il suo, che non

ci sorprende, conoscendo l’impegno e la volontà

con i quali ha contribuito, in questi anni, a dare concretezza

all’azione e al pensiero degli anarchici, un ottimismo

che in queste pagine trova nuove forme espressive e propositive.

Senza dubbio eterodossi, ma altrettanto indubitabilmente di

poco spessore e, a mio giudizio, di ben poca utilità,

due volumi usciti recentemente. Il primo, di Roberto

Bertoldo, poeta e filosofo, reca un titolo decisamente

provocatorio: Anarchismo senza anarchia. Idee per

una democrazia anarchica, Milano, Mimesis,

2009. Si tratta di un testo che, «partendo da

una rivalutazione assiologica del mondo (detta ‘nullismo’)

e dalla sua comprensione (mediante la ‘fenomenognomica’),

rifonda l’anarchismo su principi umanitari (la vita) e

logici (l’onestà)». Il tutto spiegato in

capitoli quali «In quale misura la proprietà privata

è un valore», «L’anarchismo e la mafia»

e «Amoralità dell’etica anarchica».

Come si vede un testo che, per chi avesse la pazienza di leggerlo,

potrebbe offrire non pochi momenti di puro nervosismo. Di altro

tenore, ma sostanzialmente della stessa utilità, di Massimo

Fabio Nicosia, Il dittatore libertario.

Anarchia analitica tra comunismo di mercato, rendita di esistenza

e sovranità share, Torino, Giappichelli,

2011. L’autore, filosofo del diritto, è

un convinto mercatista e assertore dell’anarco-capitalismo,

e numerosi sono i suoi rimandi ai vari Rothbard, Nozick e compagnia.

Personalmente, per decidere di non approfondirne la lettura,

mi è bastato il seguente esergo: «Ai sessantottini

di domani perché abbiano idee migliori di quelle di ieri»,

anche se mi rendo conto che questa mia affermazione è

quanto di più soggettivo possa esserci.

Sostanzialmente sullo stesso argomento, anche se a partire da

spunti diversi, due testi molto critici nei confronti del lavoro,

inteso come valore fondamentale della società. Si tratta

di Lavoro? No grazie! di Alberto

Tognola per le Edizioni la Baronata, Lugano,

2011 e di Contro il lavoro,

Milano, Elèuthera, 2011 di Philippe

Godard. Tognola affronta l’argomento con serietà,

ma anche con la scanzonata ironia destinata a chi dell’etica

del lavoro ha fatto una religione. Non mancando di illustrare

le molte alternative al lavoro non liberato, sia quelle storiche

basate sulla pratica dell’autogestione, sia quelle possibili,

una volta che ci si sia affrancati dall’esiziale concetto

di «crescita del Pil». Insomma, per l’autore,

come recita la copertina «La vita è altrove».

Anche per Godard la religione del lavoro è un concetto

da rifiutare integralmente, e infatti «l’esaltazione

del lavoro, dimenticando i rapporti gerarchici che stanno al

centro del mondo del lavoro, presenta l’enorme vantaggio

ideologico di riunire sotto lo stesso vessillo sfruttatori e

sfruttati, quanto meno quegli sfruttati che hanno un lavoro».

Che fare, dunque? Forse una risposta l’aveva già

data un classico, un anarchico socialista inglese ottocentesco

che tanto ha contribuito, non solo col pensiero ma anche coi

fatti, a rendere concreta l’ipotesi del lavoro liberato.

Si tratta di William Morris, filosofo, artista

e romanziere (Lavoro utile, fatica inutile,

Roma, Donzelli, 2009) che trasferì dalle

pagine del suo romanzo Notizie da nessun luogo, l’utopia

realizzata del «lavoro come piacere», un lavoro

non finalizzato al profitto ma «a gratificare il nostro

naturale istinto a ricercare la bellezza e la piacevolezza».

E chi conosce la produzione del movimento da lui creato, «Arts

and Crafts», sa che Morris faceva sul serio.

L’Archivio Germinal di Carrara ha organizzato recentemente

un ciclo di otto riuscite conferenze-dibattito su numerosi temi

concernenti le molte forme del “controllo sociale”.

Varie le tematiche e le prospettive da cui sono partiti i relatori;

tutte interessanti ed utili per approfondire la ricerca degli

strumenti con i quali affrontare queste nuove emergenze. Opportunamente

gli organizzatori del ciclo di incontri hanno ritenuto utile

“socializzare” la loro esperienza pubblicando i

testi delle relazioni nel volume SottoControllo.

Scritti sul controllo sociale, Carrara,

Biblioteca Archivio Germinal, 2012. Di tutt’altro

tono il volume Comunisti Anarchici una questione

di classe. Teoria e strategia della FdCA, Giovane

Talpa, 2009, in cui Saverio Craparo

ha condensato l’esperienza teorica e militante dell’ormai

storica Federazione dei Comunisti Anarchici. L’autore

è un esponente di tale organizzazione da lunga data e

la sua consolidata esperienza gli ha permesso di affrontare

questo tema, apparentemente semplice, con rigore e capacità

comunicativa, aprendo così una finestra su una interpretazione

dell’anarchismo che, anche se per molti controversa, appartiene

al nostro patrimonio teorico ed ideale. Nello stesso contesto

ideologico si colloca il testo curato da Nestor McNab,

Manifesto del Comunismo Libertario. Georges Fontenis

e il movimento anarchico francese, Fano,

Centro Documentazione Franco Salomone, 2011. Accanto

a una breve biografia di Fontenis, forse il padre fondatore

del comunismo libertario prima in Francia poi in Italia, compare

anche, integralmente, il documento programmatico di questa forma

organizzativa, quel Manifesto che già al suo apparire

creò non poco scompiglio nella Federazione Francese e

che successivamente avrebbe coagulato attorno alle proprie formulazioni

teoriche e pratiche una parte consistente dell’anarchismo

organizzato. Arricchito da numerose appendici, è sicuramente

utile per comprendere appieno la variegata galassia del movimento

libertario internazionale.

|

|

Georges

Fontenis |

Interrogativi forti, su come dare maggiore concretezza all’impegno

degli anarchici, se li pongono Odoteo/Crisso

nell’opuscolo Ma chi ha detto che non c’è,

Portland, L’oro del tempo, 2011. Stretti

fra le proprie tensioni e le imposture messe in atto dallo Stato,

gli autori esprimono il timore che «a furia di mimetizzarsi

fra gli altri, si finisca con il rinunciare a se stessi»

per cui ritengono che occorra «saper riprendere le distanze

[…] osare andare contro il proprio tempo». Interessante,

ma anche controverso nelle analisi e nelle conclusioni, il lavoro

di Michele Fabiani, Sperimentiamo

l’Anarchia, Perugia, Era Nuova,

2009, pubblicazione nella quale «sono raccolti

alcuni dei più importanti articoli scritti prima, durante

e dopo la carcerazione» dell’autore. Per finire,

per una volta parlerò di un breve lavoro di Alfredo

M. Bonanno, La tensione anarchica,

Trieste, Anarchismo, 2007, che ha come incipit

questa apodittica affermazione: «L’anarchismo non

è solo un movimento politico, l’anarchismo è

quella tensione della vita, quella qualità, quella forza

che riusciamo a fare uscire da noi stessi cambiando la realtà

delle cose». L’interesse principale sta nel fatto

che si tratta di una sorta di summa teorica sui gruppi

d’affinità e sulle organizzazioni informali, le

cui funzioni e finalità vengono puntualmente spiegate.

Anche se mi trova poco d’accordo, va detto che l’opuscolo

riveste una sua utilità perché permette di fare

chiarezza su tante cose oggi, indubbiamente, d’attualità.

Per una visione più completa della figura di Bonanno

e della sua infinita produzione editoriale, si rimanda a Non

ancora, il catalogo delle Edizioni Anarchismo

aggiornato al 2012.

COME FARCI CAPIRE E COSA FAR CAPIRE

Per Elèuthera, la casa editrice più

attenta alle tematiche del “nuovo” anarchismo, un

altro lavoro inteso a fornire nuovi stimoli per approfondire

compiutamente le tante potenzialità del pensiero libertario.

Parliamo di Francesco Codello, Né

obbedire né comandare. Lessico libertario,

Milano, 2009. L’autore, storico collaboratore

di «A Rivista» e da sempre impegnato nel campo dell’educazione,

presenta un lemmario apparentemente eterogeneo ma, nei fatti,

accomunato da un’interpretazione coerentemente antiautoritaria.

Troviamo così in parole “distanti” come Autogestione,

Depressione, Obbedienza, Rivolta, Mutualismo, ecc. uno stesso

filo logico-descrittivo, utile per decifrare in senso libertario

l’attualità del presente. In un altro volume, Gli

anarchismi. Una breve introduzione, Lugano,

La Baronata, 2009, lo stesso Codello,

mostra quanto il pensiero anarchico si sia espresso, storicamente,

nelle sue diverse forme. Infatti «questo libro è

una introduzione alle idee classiche e ai diversi tipi di anarchismo

così come si sono presentati nel corso della storia e

come ci appaiono oggi». Suddiviso in tre parti, Gli

anarchismi, Uno sguardo anarchico e Problemi

aperti, il volume rappresenta uno strumento utile per comprendere,

e apprezzare, la pluralità del pensiero libertario.

Un’altra raccolta di voci è quella pubblicata dalla

BFS ad opera di Pier Carlo Masini,

Le parole del Novecento, Pisa,

2010. Giorgio Manzini ricostruisce nell’introduzione

la genesi di questa singolare summa. Sono gli articoli tematici

che Masini scriveva negli anni Settanta per «Il Giornale

Nuovo» di Montanelli, articoli nei quali l’autore

illustrava da un punto di vista singolare e scevro da preconcetti

alcune delle parole chiave del Novecento. Tanto per capire:

Egemonia, Anarchia, Massone, Stati Uniti d’Europa, Socialismo

Liberale… Per chi abbia dimestichezza con i lavori di

Masini, è facile immaginare la piacevolezza di una lettura

tanto ricca e stimolante quanto originale. Dopo le antologie,

una sorta di dizionario: Giuseppe Vottari,

Anarchismo, Milano, Alpha

Test, 2007, dove sono riportate un centinaio di voci,

molte anarchiche, molte che con l’anarchismo hanno solo

una certa attinenza. La silloge potrebbe sembrare una forzatura

e invece si rivela utile perché rende conto dei legami,

a volte palesi a volte sotterranei, fra anarchismo e società.

Troviamo così, accanto agli immancabili Reclus, Malatesta,

Umanità Nova e Sacco e Vanzetti, pensatori e artisti

quali Castoriadis, Jean Vigo, Lewis Mumford. Un altro modo per

spiegare con parole semplici ma con profondità la complessità

della teoria e della metodologia anarchica è quello scelto

da un compagno di vecchia data, Pippo Gurrieri,

che ne L’anarchia spiegata a mia figlia,

Pisa, Biblioteca Franco Serantini,

2010, affronta i fondamenti dell’anarchismo.

Infatti, «nel corso di una ipotetica giornata, incalzato

dalle domande della figlia, un padre affronta con sincerità

intellettuale e innegabile passione politica i temi che da sempre

animano il dibattito e l’azione degli anarchici».

Un pamphlet utile per la propaganda e particolarmente

indovinato come concezione.

Non si può dire che non sia d’attualità

l’argomento affrontato, con dovizia di materiale, dalle

edizioni Gratis, che nel volume In

Ordine sparso. Genealogia dell’organizzazione informale,

Firenze, 2012, raccolgono una ricca antologia

di testi, in gran parte risalenti al periodo prebellico, di

ambito individualista e antiorganizzatore. Se l’obiettivo

era dimostrare che l’informalità organizzativa

appartiene a pieno titolo al pensiero e alla pratica anarchica

(mi pare che questo nessuno l’abbia mai messo in dubbio),

esso è stato pienamente raggiunto; se era invece quello

di attribuire maggiore coerenza all’ipotesi individualista

rispetto a quella associativa e federalista, penso che una rilettura

di Malatesta non possa che giovare tanto agli editori quanto

agli eventuali lettori.

Dovrebbe essere l’inizio di una nuova collana il volume

a cura di Mimmo Pucciarelli, Intervista

agli anarchici, Nico Berti, Lione e Casalvelino,

Atelier Creation Libertarie e Galzerano, 2009,

anche se fino ad ora è l’unico pubblicato.

Nico Berti, storico e professore ordinario all’Università

di Padova, è uno dei compagni di più lungo corso,

infatti la sua adesione all’anarchismo risale alla metà

degli anni Sessanta. Studioso di valore e autore di importanti

volumi sulla storia del movimento, da un punto di vista teorico

possiamo ormai considerarlo più vicino al liberalismo

sociale che non all’anarchismo tradizionale e infatti

in queste pagine apprezziamo la ricchezza di un pensiero eterodosso

e aperto ad “altri” stimoli, pieno di interrogativi

che chiedono risposte diverse da quelle della militanza in senso

stretto. Come una sorta di sussidiario, chiaro e di agevole

lettura, si presenta l’opuscoletto prodotto dal Gruppo

Malatesta di Roma, A come Anarchia,

Roma, Gr. Malatesta, 2008, subito ripreso dalle

edizioni bolognesi Atemporali l’anno

successivo. Nato dalle conversazioni in quattro serate tenutesi

nel circolo romano, il testo affronta tutte le tematiche che

riguardano il pensiero e la proposta anarchica, ripercorrendo

alcune fra le tappe più significative della storia dell’anarchismo.

Interessanti non solo le brevi note che rispondono ai più

frequenti luoghi comuni che ci riguardano, ma anche le risposte

alle classiche domande: ma insomma, gli anarchici cosa vogliono

e come pensano di realizzarlo? Nonostante le dimensioni ridotte

dell’opuscolo, resta comunque un ottimo strumento per

chi si avvicina pieno di curiosità al pensiero libertario.

LE AMERICHE

Come sempre, varcando i “confini anarchici” del

nostro paese, si finisce in America, in Russia, in Spagna, in

Francia, là dove la presenza rivoluzionaria dell’anarchismo

è stata più significativa. Partiamo dal nuovo

continente, e per l’esattezza dall’emisfero meridionale.

L’Argentina, secondo la felice definizione del direttore

d’orchestra Barenboim, è l’unico paese italiano

dove si parla spagnolo: a significare la massiccia presenza

di immigrati italiani. Per averne un saggio, è sufficiente

sfogliare le pagine del libro di Oscar Greco,

Da emigranti a ribelli. Storie di anarchici calabresi

in Argentina, Cosenza, Klipper, 2009,

dove si narra la storia della numerosa colonia di proletari

calabresi che, portando oltre oceano la voglia di riscatto e

il desiderio di una vita migliore, contribuirono significativamente

a dare forza e nerbo a quel proletariato argentino che li aveva

accolti come fratelli. È sorprendente vedere come questi

semplici operai, braccianti, artigiani e contadini siano riusciti

a fare propri i valori di solidarietà ed emancipazione

con i quali si confrontavano per la prima volta, e a trasformare

in felice contaminazione l’inevitabile “urto”

che li attendeva nel momento in cui si sono dovuti misurare

con la complessa vita sociale del paese che li accoglieva. Va

dato merito a Greco di aver ricostruito con partecipazione la

trasformazione ideale che accomunò tante esistenze, altrimenti

destinate a non lasciare alcun segno nella storia.

|

|

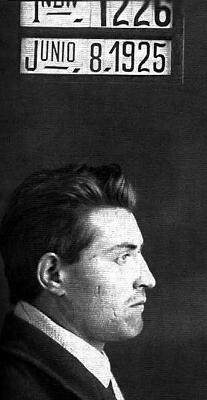

Foto

segnaletica

di Di Giovanni, 8 giugno 1925 |

È inevitabile, quando si parla dell’anarchismo

argentino degli anni Trenta, imbattersi nella figura di Severino

Di Giovanni. Agenzia X di Milano

ripubblica nel 2011 l’ormai classica

biografia di Osvaldo Bayer, Severino

Di Giovanni. C’era una volta in America del Sud.

Uscito una prima volta nella Collana Vallera nel 1973, il libro

narra le burrascose, discusse e tragiche vicende del rivoluzionario

abruzzese, che in Argentina condusse una dura lotta contro lo

Stato ma anche, a tratti, contro altre componenti del movimento

anarchico. Leggerne le imprese, dalle prime rapine all’attività

editoriale, dalla clandestinità alla morte affrontata

con grande coraggio, è come affrontare uno spaccato romanzesco

e avventuroso della vita tumultuosa di quel paese, e indubbiamente

l’efficace scrittura dell’autore ne rende ancora

più interessante la lettura. Restando all’Argentina,

sempre di Osvaldo Bayer, Patagonia

rebelde. Una storia di gauchos, bandoleros, anarchici, latifondisti

e militari nell’Argentina degli anni Venti,

Milano, Elèuthera, 2009. Anche questo

è un libro avvincente, che narra una storia, come tante

altre in America, di disperata ribellione e di feroce repressione:

la storia di uno sciopero “all’ultimo sangue”

che vide contrapposti, nella Patagonia degli anni Venti, un’armata

“stracciona” di gauchos, contadini e sindacalisti,

e i grandi e voraci latifondisti, che trovarono nel macellaio

dell’esercito Héctor Benigno Varela il fedele e

convinto esecutore dei loro ordini criminali. Ancora una volta

una storia tragica, che vede soccombere nelle infernali prigioni

della Terra del Fuoco, quanti, fra i ribelli, erano riusciti

a sfuggire alla morte. Ma che vede anche un “angelo vendicatore”

che saprà rendere giustizia ai fratelli massacrati. Lasciamo

l’Argentina con un opuscolo che mostra come in questo

tormentato paese il proletariato e gli anarchici abbiano sempre

dovuto confrontarsi duramente con la criminalità del

potere: Resistencia Libertaria, L’opposizione

armata anarchica all’ultima dittatura argentina,

Berlino, Salamandrina Edizioni Libertarie, 2005.

Si tratta di un’intervista con Fernando Lopez, uno degli

ultimi esponenti di questa formazione clandestina, nella quale

si ripercorrono le tragedie che colpirono migliaia di oppositori

del regime, uccisi nelle strade o fatti scomparire per sempre

nel buio delle caserme dai macellai in divisa.

Di tutt’altro tenore, ma non meno interessante, il recentissimo

volume di Augusto “Chacho” Andrés,

Truffare una banca… che piacere!,

Milano, Zero in Condotta, 2012. Questa volta

siamo in Uruguay, altro paese latinoamericano dove la presenza

anarchica è stata massiccia e importante. E dove, come

nella vicina Argentina, la pesante mano del potere ha fatto

ciclicamente sentire la sua torbida presenza. E anche qui incontriamo

personaggi particolari, dalle vite avventurose e piene di non

voluti imprevisti; e infatti «questo libro racconta di

fughe da carceri e caserme, di assalti a banche, sequestri,

truffe, falsificazioni, storie di clandestinità. Memorie

di personaggi cari che non sono ‘grandi uomini’,

bensì persone semplici, di sentimento e di passione».

E molti di questi accomunati da un destino simile, o la morte

combattendo contro il potere o la dissoluzione nelle tante carceri

dove i desaparecidos hanno transitato per l’ultimo

viaggio.

|

|

Argentina,

'Semana Tragica', 1919 |

Il libro di Ricardo Mella, 1°

Maggio. I martiri di Chicago, Milano,

Zero in Condotta, 2009 ci porta nell’emisfero

nord. L’autore, anarchico spagnolo fra i fondatori della

Associazione Internazionale dei Lavoratori nella seconda metà

dell’800, ha vissuto in contemporanea gli avvenimenti

di cui narra, la bomba alla manifestazione di Haymarket, il

processo e l’impiccagione degli anarchici di Chicago,

la nascita del 1° Maggio come giornata internazionale dedicata

al lavoro. Le vicende sono note e il pregio del libro, oltre

alla narrazione intensamente partecipata, è anche quello

di contribuire a denunciare la progressiva involuzione che ha

trasformato una giornata di lotta in una inoffensiva e forse

inutile giornata di festa. Una vera curiosità è

la storia narrata da Robert Tanzilo, Milwaukee

1917. Uno scontro tra italoamericani, Foligno,

Editoriale Umbra, 2006, una vicenda sconosciuta che

vide gli anarchici del Circolo Sociale di quella città

scontrarsi con la polizia schierata a difesa del comizio del

pastore protestante August Giuliani. Due furono gli anarchici

uccisi e altri undici arrestati e condannati a 25 anni di prigione.

Per essere poi “liberati” e quindi deportati, come

tanti altri sovversivi, in Italia. L’epilogo pochi mesi

dopo, quando una bomba, mai rivendicata ma della quale possiamo

immaginare gli autori, esplose nella stazione di polizia uccidendo

9 agenti.

Ancora oggi, a distanza di tanti anni, continua a mantenersi

vivo l’interesse per Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti.

La letteratura su di loro è ormai vastissima, eppure

c’è sempre qualche contributo da aggiungere. Uno

di questi, particolarmente prezioso, è quello che raccoglie

lettere e scritti in gran parte inediti indirizzati da Sacco

e Vanzetti a corrispondenti in gran parte americani. Il volume

Nicola Sacco-Bartolomeo Vanzetti, Altri

dovrebbero aver paura. Lettere e testimonianze inedite,

Roma, Nova Delphi, 2012 raccoglie infatti la

copiosa corrispondenza che i due intrattennero con numerose

personalità della cultura e della società nordamericana

durante la loro lunga detenzione. Si tratta di materiale in

gran parte inedito che il curatore Andrea Comincini

ha tradotto per la prima volta dall’inglese. È

interessante sapere, come spiegato nell’introduzione,

che per comunicare con i corrispondenti americani i due erano

obbligati a scrivere le missive in inglese, probabilmente perché

le autorità temevano messaggi cifrati se scritti in italiano.

Questo spiega anche come mai si tratti, in larghissima parte,

di lettere di Vanzetti, il quale, a differenza del compagno

di sventura, padroneggiava in modo pressoché esemplare

la lingua del paese che prima lo aveva ospitato e poi lo avrebbe

mandato a morte. Arricchiscono il volume la presentazione di

Valerio Evangelisti e una breve postfazione

di Andrea Camilleri.

Sempre interessante, anche se per altri aspetti, la testimonianza

di una nipote di Sacco, Maria Fernanda Sacco,

I miei ricordi di una tragedia familiare,

Apricena, Malatesta editrice, 2010. Centrata

sulla questione razziale e sulla richiesta dell’abolizione

della pena di morte, la ricostruzione dell’autrice è

soprattutto attenta più a denunciare le palesi illegalità

con le quali furono condotti tutti i processi che non a mettere

in risalto la volontà dello Stato del Massachusetts di

colpire nei due italiani il “pericolo” sovversivo

che rappresentavano. Mettendo in secondo piano, in un certo

senso, la loro identità anarchica. Anche Roberto

Iurza e Letizia Barreca nel loro Sacco

e Vanzetti. Un processo razziale, Milano,

Over Mind, 2008 (edizione con ricca iconografia), pur

non tacendo le motivazioni politiche che hanno informato la

protervia della giustizia americana, vedono nella origine italiana

di Sacco e Vanzetti il motivo principale della loro condanna

ed esecuzione, facendo anche un “ardito” parallelo

con la recente vicenda di Silvia Baraldini. Non si dimentichi

che gli italiani erano, in quegli anni, fra i paria delle etnie

che componevano il mosaico nordamericano. Quella di Carlo

Capuano, L’ultima sera di Bartolomeo

Vanzetti, Cosenza, Città del Sole,

2011, è una sorta di orazione laica, preceduta

da una succinta ricostruzione dei fatti. L’autore, con

intensa e profonda empatia per Bart, immagina che il condannato

a morte ripercorra, in una sorta di sogno, la sua vita passata,

i sogni di una vita migliore, l’impegno sociale, l’amicizia

con Nicola. Non su Vanzetti, ma di Vanzetti,

altri tre testi: Non piangete la mia morte,

Firenze, Barbes, 2009 e Roma, Nova

Delphi, 2010 e Per l’abolizione di

ogni autorità. Lettere su sindacati e sindacalismo,

Villafalletto, Il Picconiere, 2007. I primi

due volumi (riedizioni degli scritti già pubblicati da

Galzerano) raccolgono la breve autobiografia dal titolo Una

vita proletaria, numerose lettere e le bellissime, commoventi

ultime parole pronunciate prima del verdetto finale; nel secondo

volume (riedizione dei testi usciti nel 1957 per l’Antistato

di Cesena) sono raccolte sei lunghe lettere, tutte su tematiche

sindacali. Due riproposte utili per tenere in vita, di Sacco

e Vanzetti, non solo il ricordo delle sofferenze patite, ma

anche la luminosità del pensiero. Infine, a testimonianza

di un interesse che non viene mai a mancare, un’altra

raccolta di lettere dal carcere, questa volta di entrambi i

giustiziati, a cura di Lorenzo Tibaldo, Nicola

Sacco e Bartolomeo Vanzetti, Lettere e scritti dal carcere,

Torino, Claudiana, 2012. Un bel volume di più

di 300 pagine, con lettere e scritti apparsi anche su periodici

americani dopo la loro morte, in buona parte inediti in italiano.

Senz’altro un utile strumento per comprendere più

compiutamente lo spessore umano e politico di questi due anarchici,

divenuti famosi per la grandiosità della tragedia vissuta,

ma che non finiscono di sorprendere per le qualità civili

e morali che seppero mostrare di fronte al potere che li voleva

morti a tutti i costi.

LA SPAGNA

Passando alla Spagna, va segnalata la riedizione di un classico

della saggistica sulla guerra civile e sull’anarchismo

spagnolo. Parliamo della riproposta della fondamentale biografia

di Abel Paz (pseudonimo di Diego Camacho),

Durruti e la rivoluziona spagnola,

Pisa - Milano - Ragusa, Biblioteca Franco Serantini,

Zero in Condotta, La Fiaccola, 2010. Uscita in Italia

in due volumi nel 1999-2000, è senz’altro la più

completa biografia del leggendario rivoluzionario Buenaventura

Durruti, quella che meglio ci restituisce questa splendida figura

di anarchico che dedicò la propria esistenza, tragicamente

interrotta sul fronte di Madrid nel 1936, alla causa della trasformazione

rivoluzionaria della società. Alla guida della omonima

Colonna formata da volontari anarchici e anarcosindacalisti,

Durruti rappresentò nella forma più piena lo spirito

e l’ardore con il quale il popolo spagnolo si oppose ai

generali felloni che volevano imporre la dittatura fascista

su tutta la Spagna. Abel Paz, che fu giovanissimo volontario

nelle milizie anarchiche, ha saputo integrare la propria passione

di militante con il rigore dello storico, ricostruendo in tutte

le sue sfaccettature la complessità della rivoluzione

libertaria e della lunga guerra civile. Da segnalare il cd che

accompagna il libro, sulla avventurosa esistenza di Diego Camacho.

Altrettanto importante, soprattutto come momento di riflessione,

il volume Anarchia e potere nella Guerra civile

spagnola (1936-1939), Milano, Elèuthera,

2009, nel quale lo storico Claudio Venza

affronta gli aspetti più controversi dell’esperienza

anarchica in quegli anni. Venza non è solo lo studioso

di valore che conosciamo, ma anche un anarchico, e queste due

componenti si integrano perfettamente nel suo lavoro. Da una

parte c’è la ricostruzione minuziosa delle straordinarie

esperienze autogestionarie messe in atto dal popolo spagnolo,

abituato da anni a quella ginnastica rivoluzionaria che gli

avrebbe permesso di affrontare senza esitazioni le sfide imposte

dalla storia; dall’altra rivestono un interesse ancora

attuale le considerazioni e le scomode domande sulle contraddizioni

che avrebbero tormentato un movimento da sempre contro il potere

ma che, spinto dalle necessità della guerra e della rivoluzione,

fu costretto a farsi potere esso stesso. Bellissimo il cd allegato,

contenente il documentario girato nel 1936, Fury over the

Spain, riproposto nel commento di Pino Cacucci e con le

voci di Paolo Rossi e Francesca Gatto.

Restando agli anni della Guerra civile, è da segnalare

un opuscolo sfuggito nella mia precedente bibliografia. Si tratta

ancora una volta di una riedizione, la famosa Protesta

davanti ai libertari del presente e del futuro sulle capitolazioni

del 1937, Torino, Nautilus, 2006, che

un anonimo Incontrolado della mitica Colonna

di Ferro ha lasciato come drammatica testimonianza. Scritto

senza concedere attenuanti alle scelte “governative”

operate dai vertici della Confederación Nacional del

Trabajo, l’autore, militante nella più intransigente,

e quindi più contrastata, formazione anarchica in armi,

pronuncia un’appassionata difesa delle conquiste rivoluzionarie

attuate in pochi mesi dal popolo spagnolo, conquiste dapprima