|

anarchici

“Tentare è un nostro dovere”

di Gianfranco Ragona

L'ostinata speranza di Gustav Landauer, anarchico controcorrente, una delle figure più stimolanti e attuali, e al contempo meno note, dell'anarchismo internazionale dello scorso secolo.

Questo saggio è la premessa al volume appena edito da Elèuthera.

Un

romantico tedesco. Gli studi sulla figura e il pensiero

di Gustav Landauer (1870-1919), pur limitati nel numero e talvolta

parziali nel contenuto, sono riusciti nel complesso a valorizzare

il suo contributo alla teoria anarchica e alla vicenda dell'anarchismo

tedesco tra Otto e Novecento, (1) e questo

a dispetto della mancanza di un'edizione critica dei suoi scritti. Un

romantico tedesco. Gli studi sulla figura e il pensiero

di Gustav Landauer (1870-1919), pur limitati nel numero e talvolta

parziali nel contenuto, sono riusciti nel complesso a valorizzare

il suo contributo alla teoria anarchica e alla vicenda dell'anarchismo

tedesco tra Otto e Novecento, (1) e questo

a dispetto della mancanza di un'edizione critica dei suoi scritti.

In alcuni casi, sulla base di un procedimento accettabile soprattutto

in ambito accademico, cioè lo studio della formazione

intellettuale e la ricerca delle fonti d'ispirazione, è

stato sottolineato (forse con enfasi eccessiva ma correttamente)

come il romanticismo, o meglio il neoromanticismo che attraversò

la cultura tedesca a cavallo tra i due secoli, abbia costituito

il brodo di coltura delle sue idee politiche. A questo proposito,

è significativo il passaggio di uno dei saggi qui tradotti,

in cui Landauer, riferendosi alla musica di Beethoven, in particolare

alla Sinfonia n. 9, che segna l'ingresso del sommo compositore

nel pieno romanticismo, interpreta lo schilleriano Inno alla

Gioia come un elogio della fratellanza:

E non dobbiamo neppure dimenticare le parole del poema di

Schiller, messe in musica da Beethoven: «Tutti gli uomini

diventano fratelli, là dove il tuo dolce soffio si posa».

Non è vero quello che vogliono farci credere in questi

tempi fiacchi e privi di sentimento a causa della loro debolezza,

che a cagione della decadenza si vergognano dell'amore e della

dedizione, e cioè che per noi la fratellanza sia diventata

una parola vuota. Noi uomini dovremmo di nuovo imparare a proclamare

con forza e decisione, prima e dopo la rivoluzione, che tutti

gli uomini sono fratelli. (2)

Il romanticismo rappresenta effettivamente uno degli elementi

costitutivi del pensiero landaueriano, benché non sia

certo l'unico o quello preponderante. Esso si manifesta tanto

nel richiamo alla mistica, almeno per quanto essa serva a mettere

in rapporto l'individuo con il tutto, quanto nel riferimento

alla cultura völkisch, nazional-popolare, che però

in Landauer, invece di indulgere alla rivalutazione dei miti

degli antichi germani, come accadde in vasti settori dell'intelligencija

tedesca coeva, inclinava al recupero di un'idea dell'uomo quale

essere comunitario, impensabile cioè nei termini dell'isolata

singolarità e sempre frutto delle sue relazioni con gli

altri.

Il peso del romanticismo sulle concezioni landaueriane si nota,

infine, nell'impiego reiterato del termine Geist, che

solo approssimativamente può essere reso nella nostra

lingua come “spirito”. Landauer lo usava per lo

più nel senso di una sintesi di sapere, sentire e volontà

orientata a uno scopo, staccandosi, come altri intellettuali

del tempo, da ogni forma di scientismo positivista applicato

alla politica: rivalutava in tal modo il ruolo della soggettività

nel processo storico, senza scivolare nell'adorazione liberale,

ma poco libertaria, dell'individualismo esasperato.

L'insistente riferimento allo spirito ha causato alcuni problemi

postumi all'anarchico, soprattutto in epoche traumatizzate dagli

esiti nefasti dei fascismi europei, considerati sul piano ideologico

e culturale figli dell'irrazionalismo. È pure comprensibile

che il discorrere di spirito abbia ancora di che disturbare

la nostra cultura politica, permeata di più, non certo

meno, dal culto della tecnica e sottomessa all'autorità

dei suoi sacerdoti, legittimati dall'alto e perciò irresponsabili,

appunto i tecnici: della politica, dell'economia, della

cultura ecc.

Dev'essere sottolineato, però, come nel discorso landaueriano

il linguaggio che fa perno sullo spirito coincida con quello

adoperato da Max Weber per descrivere lo Spirito del capitalismo,

a sua volta risalente al dibattito sulle Geisteswissenschaften,

cioè le scienze della cultura, impostato da Dilthey alla

fine del secolo XIX. Landauer rielabora questa concezione dello

spirito nei termini di ragione umana, che si dispiega in tutte

le sue potenzialità, soprattutto quelle legate alla passione

e allo slancio entusiastico verso un fine. Insomma, la parola,

negli scritti di Landauer, non ha nulla a che fare con il mistero

religioso o con un alcunché di sovrumano.

Egli sferzava anarchici e socialisti e talvolta, anche adottando

un lessico ricercato e provocatorio, si prendeva gioco di loro,

perché si dimostravano senza coraggio quando, per esempio,

pensavano alla rivoluzione come un risultato dello sviluppo

delle forze produttive o dell'evoluzione della specie, o del

progresso della Storia con la maiuscola. Il che ai suoi occhi

rischiava di condurre (come di fatto almeno in parte accadde)

interi settori del movimento rivoluzionario, socialista e socialdemocratico,

persino molti anarchici, (3) alla passività

o peggio all'integrazione nel sistema. Per contro, il ricorso

allo «spirito» evocava la necessità di ricercare

e mettere a punto un insieme condiviso di ragioni di vita, di

obiettivi assai concreti, di desideri e utopie; esprimeva, insomma,

il bisogno di un nuovo clima culturale, che non avrebbe generato

nulla da sé, ma senza il quale l'azione collettiva per

la trasformazione sociale, ossia l'attività politica,

nel senso più nobile d'impegno nella creazione di exempla

di vita buona, non avrebbe potuto produrre nulla di stabile

e duraturo. Si trattava di un approccio eminentemente dialettico,

coerente con lo spirito del tempo.

Il suo

grande amico Martin Buber Il suo

grande amico Martin Buber

Il destino di un eretico. La presente raccolta di scritti

politici intende contribuire a colmare una lacuna nel panorama

editoriale italiano. Infatti, l'unica opera di Landauer ad oggi

tradotta è La rivoluzione, cui si accompagna qualche

saggio ospitato sulle pagine di riviste lungimiranti. (4)

La disattenzione per una delle figure più brillanti del

pensiero politico tedesco a cavallo tra Otto e Novecento non

riguarda soltanto l'Italia, e non è certo il prodotto

di alcuna congiura del silenzio. Solo in epoca recente sono

apparse traduzioni francesi e inglesi di alcuni dei suoi contributi

più originali e interessanti e anche in patria egli ha

dovuto attendere la fine del primo decennio del XXI secolo affinché

vedesse la luce un'ampia raccolta di Scritti scelti,

organizzata in diversi volumi. (5)

Per spiegare l'oblìo o il disconoscimento calati per

molto tempo su Landauer, si sarebbe tentati di ricorrere a una

spiegazione, per così dire, linguistica, giacché

il suo tedesco è ricco, ricercato e spesso ostico, quindi

difficile da tradurre; tuttavia, la contestuale difficoltà

a trovare e leggere le sue sparpagliate opere perfino nella

lingua madre suggerisce di ampliare il raggio di ricerca. (6)

Dopo la sua uccisione per mano di un plotone di guardie bianche

durante la repressione della Repubblica dei consigli di Baviera,

di cui era stato uno dei principali protagonisti ricoprendo

per un breve momento anche l'incarico di Ministro della Cultura,

si pose il problema di curare la sua memoria e di valorizzare

il suo contributo teorico. Le basi per una riflessione e un

lavoro in tal senso furono gettate dal suo grande amico Martin

Buber, celebre studioso del chassidismo e filosofo del dialogo,

che negli anni Venti radunò in volume le conferenze,

gli articoli letterari, quelli sull'anarchismo e sul socialismo,

e mise a disposizione una gran parte della corrispondenza. (7)

Dopo la sua morte avvenuta nel 1965, le nuove pubblicazioni,

quando non riproducevano pedissequamente le edizioni buberiane,

si rivelarono nel complesso insoddisfacenti, (8)

soprattutto sotto il profilo scientifico, se si eccettua la

pregevole raccolta di documenti del periodo rivoluzionario approntata

da Ulrich Linse. (9) Gli studi e l'impegno

filologico vennero ripresi un decennio più tardi, con

la stampa di alcuni scritti giovanili predisposta da Ruth Link-Salinger:

sebbene anche in questo caso mancasse una solida interpretazione

storica, il lavoro era pionieristico e illuminava un momento

fino ad allora trascurato del percorso di Landauer.

Misconosciuto?

Era un pensatore anarchico Misconosciuto?

Era un pensatore anarchico

Sulla stessa traccia si mosse Siegbert Wolf in un'antologia

del 1989 consacrata agli scritti sull'anarchismo, in cui accluse

alcuni dei principali articoli giovanili. (10)

Tali contributi favorirono la ripresa della discussione: anche

grazie alla nuova documentazione, infatti, furono organizzati

simposi internazionali che stimolarono l'ulteriore avanzamento

degli studi. (11) Nel 1997, Rolf Kauffeldt

e Michael Matzigkeit, nel rispetto di solidi criteri di scientificità,

diedero alle stampe un gruppo omogeneo di opere dedicate alla

critica culturale e letteraria, (12) e nello

stesso anno apparve il primo volume delle Opere complete,

incentrato sugli scritti e i discorsi sulla letteratura, la

filosofia e l'ebraismo: il progetto non è stato portato

a termine e i volumi annunciati per il 2000 sono restati sulla

carta. (13) In compenso, in tempi recenti,

ancora Wolf ha dato alle stampe i primi volumi degli Scritti

scelti, qui già menzionati.

È trascorso quasi del tutto un intero secolo dalla sua

scomparsa, eppure la storia della ricezione delle opere e del

pensiero di Landauer si riassume in poche decine di righe. Alcune

considerazioni possono aiutare a spiegarne le ragioni.

In primo luogo, Landauer era un anarchico, e nel Novecento l'idea

di un ordine sociale senza Stato e senza autorità ha

perduto presto ogni dignità d'esistenza, tacciato senza

esitazione di utopismo, nel senso deteriore di ciò che

non sarà mai in vece di ciò che ancora

non è. In secondo luogo, egli era un rivoluzionario,

e la storia novecentesca del pensiero politico europeo, dopo

l'Ottobre russo e il Biennio rosso europeo, è la storia

del progressivo tramonto dell'idea stessa di rivoluzione, un

declino interrotto solo episodicamente e momentaneamente nel

secondo Novecento e per lo più in contesti extraeuropei,

fino a giungere addirittura ad associare ogni tentativo di dare

un ordine radicalmente nuovo alla vita in società al

pericolo, pressoché ineluttabile, del totalitarismo.

Infine, Landauer era un ebreo, certo laico, ma che della cultura

d'origine portò con sé un afflato messianico,

valutato con scetticismo e sospetto da quei contemporanei colti

o compagni impegnati, che si erano formati in un'epoca ancora

contrassegnata dal culto assolutizzante delle scienze.

Tutte le dimensioni dell'identità politica ed esistenziale

di Landauer non si presentarono mai allo stato puro, ma confluirono

in una forma articolata dell'eresia: egli fu eretico in quanto

rivoluzionario, persuaso che la rivoluzione non fosse certo

«quel che pensano i rivoluzionari»; lo fu in quanto

anarchico, non stancandosi mai di biasimare compagni e sodali

per la loro incapacità di affrontare i problemi “politici”

generali o, per esempio, per il loro disprezzo plebeo nei confronti

dell'azione culturale, non riconoscendo che in quest'ambito

non era possibile alcuna democrazia; e fu eretico in quanto

ebreo, collocandosi in quella corrente dell'intellettualità

ebraico-tedesca che coniugava il messianesimo escatologico con

la dimensione utopico-libertaria della trasformazione sociale,

come ha puntualmente messo in luce Michael Löwy, accostando

la figura di Landauer a quelle di Benjamin, Bloch, Scholem,

Mühsam e Buber. (14)

Tutto ciò può contribuire a spiegare il “caso

Landauer”, portatore di un pensiero che aveva tutti le

caratteristiche dell'eterodossia.

Quale

rapporto tra libertà e uguaglianza Quale

rapporto tra libertà e uguaglianza

Il pensiero politico. Gli elementi “eretici”

che caratterizzano la figura intellettuale e politica di Landauer

s'innestano sul suo pensiero politico. (15)

La riflessione risulta condensata in tre scritti principali,

sviluppandosi intorno ad alcuni temi portanti (il cooperativismo,

la rivoluzione, il rapporto tra anarchismo e socialismo), e

procede parallelamente alla militanza attiva.

Le prime riflessioni sul complesso rapporto tra l'anarchismo

e il socialismo (16) maturarono all'interno

delle discussioni che agitavano il mondo del socialismo internazionalista,

nel quale Landauer conquistò presto una posizione di

rilievo, partecipando ai congressi della Seconda Internazionale

di Zurigo (1893) e di Londra (1896). Benché proprio nella

capitale britannica si fosse consumata un'insanabile rottura

tra l'anarchismo e le correnti politiche del socialismo, egli

continuò sempre a definirsi un «anarco-socialista»,

persuaso che il concetto di anarchismo (inteso nei termini di

assenza di dominio e di Stato e, contestualmente, di riconoscimento

e protezione del singolo dalle interferenze di ogni altra forma

di potere) potesse integrarsi perfettamente con il concetto

di socialismo, quale comunanza tra gli uomini dei beni necessari

alla vita.

Si tratta naturalmente del problema, vecchio ma non invecchiato,

del rapporto tra libertà e uguaglianza, questione che

sottende l'intera trattazione del cooperativismo, il primo pilastro

del suo pensiero. Nel suo principale contributo al tema, uno

scritto pubblicato in forma anonima a Berlino nel 1895 con il

titolo Una strada per la liberazione dei lavoratori,

(17) Landauer avanzava una visione propositiva

dell'anarchismo, in anni in cui era ancora vitale la «propaganda

del fatto», una strategia che nei decenni finali dell'Ottocento

aveva affascinato alcune correnti del movimento, inclini a giustificare

omicidi politici, attentati a capi di Stato e di governo e a

funzionari di polizia, o più in generale disposte a praticare

una vera e propria “politica delle bombe” per seminare

terrore nei luoghi di ritrovo delle classi privilegiate.

Il volumetto esprimeva senza incertezze l'opzione antiparlamentarista

del giovane anarchico e parallelamente riconosceva un primato

all'azione economica quale strada per la liberazione del lavoro

attraverso l'edificazione di associazioni di produttori, autonome

dal capitalismo ma situate entro i confini della società

esistente. Si trattava di una visione che, da un lato, era debitrice

della lezione di Pierre-Joseph Proudhon – il pensatore

francese aveva strenuamente difeso l'ipotesi di creare nel presente

«banche del popolo» dispensatrici di «credito

gratuito» –, ma che, da un altro lato, per gli accenti

economicisti che manifestava, anticipava gli sviluppi futuri

del sindacalismo rivoluzionario, che in Germania, in effetti,

si sarebbe affacciato solo alcuni lustri più tardi.

Landauer delineava la sua prospettiva in modo assai chiaro,

respingendo ogni velleità legata alla conquista del potere

politico, un atto che tutt'al più avrebbe rimpiazzato

una classe dominante con i «cosiddetti rivoluzionari,

che in modo dilettantesco, con decreti dittatoriali, tentano

di far emergere la società socialista dal nulla».

(18) I lavoratori, per contro, avrebbero

dovuto conquistare passo dopo passo un potere sociale, organizzandosi

in comunità di produzione, di consumo e culturali. Dapprima

sarebbe stato necessario dar vita a cooperative di consumo,

poi, sulla base dei risparmi realizzati aggirando i diversi

livelli d'intermediazione del commercio, sarebbero sorte anche

cooperative di produzione, il che avrebbe consentito ai lavoratori

di affrancarsi dallo sfruttamento, dando prova concreta della

possibilità di regolare la produzione e la distribuzione

dei beni in armonia con i princìpi del mutuo appoggio,

della solidarietà e dell'uguaglianza. Egli non intendeva

fomentare l'illusione che questa strategia fosse in grado da

sola di abbattere il sistema generando d'incanto una società

perfetta, ma riteneva che una proposta seria di “transizione”

non potesse limitarsi a evocare quasi magicamente l'alba di

un giorno nuovo, capace di illuminare le macerie lasciate da

un atto rivoluzionario improvviso e violento: il futuro doveva

essere preparato nelle condizioni del presente creando “colonie”

a base cooperativa nel seno di ogni Stato. L'immagine della

società che ne scaturiva non era immobile, fuori dal

tempo e dallo spazio, perché si trattava di organizzare

comunità articolate sulla base della divisione sociale

del lavoro e dei compiti, nel rispetto delle diverse competenze

di ciascuno e delle esigenze collettive. Landauer respingeva

così sia l'apologia della rivolta distruttrice di massa

esaltata in passato da Bakunin, sia il carattere determinista

e scientista del socialismo socialdemocratico, contrapponendo

una concezione etica del mutamento che non attendeva nulla dallo

“sviluppo”, ma richiamava l'intervento attivo degli

uomini nella storia.

Su queste fondamenta gettate in età giovanile, Landauer

costruì nel tempo il secondo pilastro del suo pensiero,

una teoria della rivoluzione dai tratti decisamente originali.

Il saggio in cui sintetizzava le sue concezioni, La Rivoluzione,

fu redatto tra il 1906 e il 1907, nel pieno di una fase politica

in cui la maggioranza delle forze socialiste organizzate d'Europa

aveva ripudiato l'idea stessa che la rivoluzione fosse non solo

possibile ma persino auspicabile. A cavallo tra Otto e Novecento,

il Partito socialdemocratico tedesco aveva riposto in un cassetto

ogni progetto del sovvertimento radicale degli assetti sociali

dominanti: il dilaniante dibattito sul revisionismo della dottrina

di Marx, con la critica della teoria della caduta tendenziale

del saggio di profitto (il capitalismo per Eduard Bernstein

e seguaci non era affatto destinato a crollare) e dell'ipotesi

dell'immiserimento crescente dei lavoratori (che anzi nei decenni

avevano visto migliorare le proprie condizioni materiali di

vita), aveva aperto la strada a politiche d'integrazione del

movimento operaio in un sistema che, se democratizzato, sarebbe

evoluto nel socialismo. Non per caso in quel periodo

i socialdemocratici, che esercitavano un ruolo egemonico anche

nella Seconda Internazionale, leggevano e facevano leggere –

forzandone l'interpretazione – il celebre testamento politico

di Friedrich Engels, l'Introduzione del 1895 alle Lotte

di classe in Francia di Karl Marx, nel quale l'autorevole

“co-fondatore” del materialismo storico giudicava

che l'accesso al potere da parte del proletariato sarebbe potuto

avvenire pacificamente e nel rispetto della democrazia formale,

grazie alla mediazione di un potente partito di massa. Si trattava

di opinioni che mal celavano una smisurata fiducia nella storia

e nel progresso, di cui si scorgeva una direzione, il fatale

esaurimento della spinta propulsiva del capitalismo accompagnata

dalla necessità di socializzare i mezzi di produzione,

almeno nelle compagini nazionali più sviluppate.

La rivoluzione

come processo La rivoluzione

come processo

Nella socialdemocrazia tedesca e nel socialismo internazionale

le posizioni erano certo più articolate, ma sia gli scritti

di Rosa Luxemburg – in particolare quello celebre del

1906, Sciopero generale, partito e sindacati, concentrato

sulla rivoluzione russa dell'anno precedente, che per un momento

aveva dato l'impressione di poter riaprire quel ciclo lungo

della trasformazione socialista del mondo arrestatosi nel sangue

della Comune parigina del 1871 –, sia i pronunciamenti

di Landauer, che nella Rivoluzione impiegava e sviluppava un

lessico comune alle opposizioni di sinistra del tempo, rappresentavano

l'espressione teorica di esigue minoranze.

La rivoluzione non era un atto, ma un processo, che conteneva

una dimensione spirituale orientata a una vasta riforma intellettuale

e morale. (19) Landauer valorizzava gli

uomini quali soggetti attivi della storia, non meri strumenti

nelle mani della provvidenza, quand'anche essa si presentasse

sotto le vesti delle Spirito assoluto, chiamato di volta in

volta, Ragione, Libertà, Progresso. Ma, soprattutto,

il saggio era fonte di scandalo per l'inedita lettura della

modernità che prospettava: la rivoluzione, contrariamente

a quanto avevano sempre creduto i rivoluzionari, non era un

fatto bensì un'epoca, una lunga transizione inaugurata

col tramonto del medioevo e la riforma protestante, ma non ancora

compiuta. In questa visione, il singolo evento rivoluzionario,

sempre ricorrente nella modernità, veniva ridotto a un

«miracolo d'eroismo», in cui si manifestavano provvisoriamente

le possibilità dell'avvenire sino a quel momento latenti,

in attesa dell'autentico «spirito della rigenerazione».

Tale spirito, ossia la comunanza di ideali, di ragioni di vita,

di obiettivi alti, sarebbe apparso solo quando si fosse incominciato,

anche in piccolo, a edificare nella realtà ostile non

tanto oasi felici nascoste allo sguardo del potere e del mercato,

ma tasselli di un grande mosaico ideale, il socialismo. Landauer

manifestava in questo modo la sua etica di emancipazione: la

prefigurazione razionale della città futura, espressa

in termini di desiderio e di possibilità, doveva consentire

di derivare coerentemente i mezzi dell'azione collettiva. Lo

spirito si sarebbe concretato perciò in istituzioni comunitarie,

capaci di produrre in forma cooperativa e armonica valori d'uso

necessari alla vita di ciascuno. Sulla scorta delle intuizioni

di Buber, egli non immaginava tali comunità come presociali,

anzi il contrario: si trattava d'inedite forme di convivenza

contrapposte alla società borghese e capitalistica, in

cui la maggioranza era abbassata a mero ingranaggio di un meccanismo

totale di sfruttamento e oppressione da parte di minoranze organizzate.

Landauer intendeva riportare a galla l'essenza comunitaria del

singolo, non considerato mai una potenza autonoma in lotta con

potenze uguali e contrarie, senza inclinare, per altro, verso

un'idea di comunità come una sorta di “superindividuo”:

la comunità costituiva una relazione sociale basata sull'eguaglianza,

la solidarietà e la vita in comune, in un contesto in

grado di valorizzare le specificità di ciascuno. Un decennio

più tardi, avrebbe creduto di scorgere nei consigli degli

operai, dei contadini e dei soldati, nati nel vortice della

rivoluzione tedesca, una manifestazione tangibile di questo

archetipo:

Io vedo in quel che è iniziato (e si chiama con termini

rivoluzionari: Consigli degli operai, dei soldati, dei contadini,

come in tutte le rivoluzioni), vedo l'articolazione di tutto

il popolo in corporazioni organiche, vedo in tutto questo il

rinnovamento di un parlamentarismo decaduto, deprecabile e indegno,

che è scomparso, morto e sepolto, sconfitto dalla rivoluzione

e che non riapparirà sotto nessuna forma [...]. (20)

Infine, nel 1911, Landauer diede alle stampe l'Appello al

socialismo. (21) Lo scritto, per molti

versi, tradiva il proprio carattere originario: un'appassionata

conferenza pronunciata nel 1908 da un oratore d'indiscusso talento,

ma disorganica e frammentaria; d'altro canto, però, riassumeva

assai bene e approfondiva le antiche idee sul carattere coessenziale

dell'anarchismo e del socialismo, costruendo così, sulle

basi gettate negli anni precedenti, il terzo pilastro del suo

pensiero politico.

Il volume proponeva prima di tutto un ragionamento articolato

sulle principali cause della servitù nella società

capitalista, tra esse la proprietà privata della terra,

che strappava ai più la possibilità di accedere

a uno dei presupposti essenziali della produzione, costringendoli

a un legame di dipendenza economica dai proprietari. Landauer

non si fermava a tale constatazione, ma esaminava anche il meccanismo

della circolazione delle merci: in un'economia caratterizzata

dallo scambio capitalistico, l'accesso ai beni, sia per il consumo

diretto sia per la produzione, era limitato dal possesso di

denaro, una merce del tutto particolare perché poteva

aumentare di valore nel tempo, sicché i ricchi godevano

del privilegio di limitarne e controllarne la circolazione,

riproducendo il sistema sempre uguale a se stesso. Ispirandosi

all'economista völkisch Silvio Gesell, proponeva

quindi l'introduzione di una moneta che si deprezzasse col tempo,

in modo tale da favorire un più rapido impiego della

ricchezza prodotta socialmente. Non trascurava, infine, di esaminare

il plusvalore, termine con il quale, però, egli definiva

lo scarto tra il prezzo di vendita di una merce e il suo valore

effettivo, prendendo le distanze dalla concezione marxiana,

secondo cui esso si realizzava nel processo di produzione di

merci a causa delle condizioni determinate dai rapporti di classe,

non certo nel processo di circolazione.

Landauer interpretava la società del capitale come totalità,

che permeava sia le condizioni sociali della vita sia la politica.

Lo Stato svolgeva un compito essenziale nel garantire le condizioni

dello sfruttamento, stabilendo le norme dello scambio e dell'accesso

alla proprietà della terra e agli strumenti di lavoro.

Ma cosa intendeva egli con il termine capitale? A suo giudizio,

si trattava di «spirito comune» (Gemeingeist),

ossia un'accumulazione di sapere e saper fare finalizzata all'appagamento

tanto dei bisogni primari quanto di quelli intellettuali, tramandati

nel tempo e patrimonio della comunità; pertanto non respingeva

tout court l'utilità del capitale, in quanto si

trattava di una relazione tra gli uomini, ossia di uno «spirito

che unisce, nella sua realtà economica». In questo

senso, il socialismo lo avrebbe conservato, istituendo un sistema

nel quale ciascuno avrebbe lavorato per sé, ma senza

sfruttare il lavoro altrui, ricevendo integralmente il frutto

del proprio sforzo e godendo liberamente dei prodotti derivanti

dalla divisione del lavoro e dallo scambio. Per mettere in scacco

il sistema vigente, tuttavia, i lavoratori avrebbero dovuto

innanzitutto sottrarsi alla presa del potere economico e politico

incominciando a costruire una sorta di “controsocietà”:

un elemento questo che raccordava l'Appello non solo

allo scritto sulla Rivoluzione, ma anche al vecchio opuscolo

sul cooperativismo.

In questo contesto, invece di designare un soggetto sociale

specifico capace di farsi carico di questa grande trasformazione,

Landauer riteneva che tutti gli individui decisi a «incominciare»

e i gruppi capaci di unirsi nelle cooperative di consumo e di

produzione avrebbero costituito le prime cellule di un «popolo

nuovo», portatore dello spirito comunitario e della rigenerazione.

Si trattava d'inaugurare un complesso «percorso»

di fuoriuscita dalla società esistente e di recupero

di un rapporto con la terra e la natura, che – ipotizzava

– avrebbe ricostruito il legame sociale su basi solidaristiche

e comunitarie. Una strada che non poteva certo incrociarsi con

il marxismo dominante all'epoca, che presentava il socialismo

quale prodotto dello sviluppo «dialetticamente»

necessario del capitalismo, e neppure con il debole anarchismo

tedesco d'inizio secolo. Per questo dal 1909 al 1915 s'impegnò

in prima persona nella costruzione di un'autonoma organizzazione,

l'Alleanza socialista (Sozialistischer Bund), che all'apice

della sua attività raccolse alcune centinaia di militanti

e simpatizzanti in tutta la Germania, con l'obiettivo di creare

comunità: nascoste allo sguardo del potere, funzionando

in forma cooperativa e articolandosi secondo una struttura federalista,

esse sarebbero state capaci di presentare un modello del tutto

alternativo del vivere insieme.

Il recupero

del concetto di “patria” Il recupero

del concetto di “patria”

Sul limitare del baratro. La frenetica attività

pubblicistica, la mole di discorsi, la messe di lettere inviate

e ricevute negli anni in cui animò il «Sozialist»,

giornale che costituiva l'organo ufficiale dell'Alleanza Socialista,

rimandano a un tema classico della retorica rivoluzionaria,

quello del rischio d'implosione della civiltà fondata

sul Capitale e sullo Stato, che Landauer raccolse in un passaggio

cruciale dell'Appello per il socialismo: «Forse

nessuna epoca come la nostra ha avuto dinanzi agli occhi quello

che si suol chiamare il tramonto del mondo». (22)

Il tema, che la storiografia del e sul socialismo ascrive per

ragioni classificatorie alla declinazione soggettivista del

socialismo internazionale, era comparso nitidamente nel celebre

Manifesto marx-engelsiano del '48, in cui veniva presentata

una visione drammatica della storia quale storia di conflitti

fra classi, che potevano concludersi con «la comune rovina»

delle forze in lotta. Su questa visione faceva perno l'esigenza

dell'impegno politico del proletariato, incitato a organizzarsi

nella forma del partito, perché in sé e per sé

lo sviluppo delle forze produttive non garantiva affatto la

nascita del socialismo, anzi il contrario. Detto altrimenti,

e sfruttando la celebre variazione sul tema proposta da Rosa

Luxemburg con la fortunata formula d'inizio secolo, «Socialismo

o barbarie», il socialismo non era destinato a realizzarsi

per la forza delle cose: lo sviluppo contraddittorio del capitalismo

conduceva a un accrescimento inaudito delle risorse a disposizione

dell'umanità e nel contempo, a causa della proprietà

privata dei mezzi di produzione, anche alla concorrenza spietata

sui mercati, all'impiego irrazionale delle risorse e a una polarizzazione

rovinosa delle ricchezze. Quindi, di fronte a un dilemma obiettivo

– o una svolta di civiltà sotto le insegne del

socialismo, o il suo tramonto, tramite crisi e guerre fratricide

– s'imponeva una scelta di natura etica, o per usare il

lessico di Landauer, una svolta di natura spirituale:

Siamo come uomini primitivi di fronte all'indescritto e indescrivibile,

non abbiamo niente davanti a noi, ma tutto solo dentro di noi:

dentro di noi la realtà ovvero la forza non dell'umanità

a venire, bensì dell'umanità già esistita

e per questo in noi vivente e consistente, in noi l'operare,

in noi il dovere che non ci travia, che ci conduce sul nostro

sentiero, in noi l'idea di ciò che deve diventare realtà

compiuta, in noi la necessità di uscire da sofferenza

e umiliazione, in noi la giustizia che non lascia nel dubbio

o nell'incertezza, in noi la dignità che esige reciprocità,

in noi la razionalità che riconosce l'interesse altrui.

In coloro che provano questi sentimenti nasce dalla più

grande sofferenza la più grande temerarietà; coloro

che vogliono tentare, malgrado tutto, un'opera di rinnovamento,

orbene, si devono unire. (23)

La fine della civiltà sembrava una possibilità

concreta e veniva espressa in un linguaggio che si rannodava

al clima intellettuale complessivo del tempo: il tramonto della

civiltà o dell'Occidente, come avrebbe detto Spengler

pochi anni più tardi. (24) Quest'eventualità

avrebbe poi assunto forme reazionarie nella cosiddetta «rivoluzione

conservatrice» e nel nazismo, ma non certo per necessità

naturale: anzi, essa avrebbe potuto approdare nell'opposta consapevolezza

del compito emancipatore e liberatorio di un «popolo nuovo»,

dando origine a un'inedita configurazione egualitaria dei rapporti

sociali.

Il popolo, dal punto di vista strettamente sociologico, non

fu mai pensato da Landauer come un tutto indifferenziato, bensì

articolato in gruppi e strati sociali molteplici e conflittuali.

Il fatto che egli non fosse un classista, almeno nel senso del

marxismo politico, non significa affatto che non riconoscesse

l'esistenza delle classi, ma attesta solo il rifiuto di attribuire

a una classe specifica l'onere e il privilegio di una fantomatica

transizione per mezzo dello Stato: solo «quando si saranno

individuate le pietre angolari più adatte alla costruzione,

potremo individuare anche gli architetti» (25).

Come l'idea di popolo, anche l'idea di patria e quella di nazione,

concetti appropriati dalla destra conservatrice, in Landauer

furono recuperati con un segno del tutto opposto: la patria

era quella ideale, socialista e libertaria, e la nazione era

quella in cui ciascuno poteva riconoscersi in forza di una condivisione

della lingua, della cultura, del folclore, della mentalità,

trascendendo naturalmente i confini statali.

|

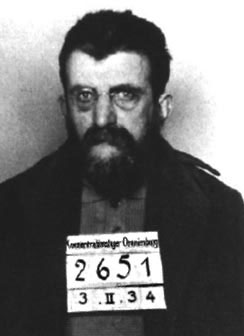

Il

calvario dell'anarchico ebreo tedesco Erich

Mühsam

in un disegno di George Grosz |

L'anomalia

anarchica di Landauer L'anomalia

anarchica di Landauer

Stato e libertà. L'Appello costituiva

anche il compendio di un metodo di lavoro: la voce, il discorso,

la riflessione, l'agitazione che lo attraversavano, rappresentano

l'espressione paradigmatica di un modo d'essere insieme politico

e impolitico. Impolitico, per un verso, perché era sulle

relazioni tra gli uomini in tutti gli aspetti della vita che

Landauer puntava per inaugurare un'epoca del tutto nuova: una

vera e propria mutazione antropologica. Etico-politico, per

un altro verso, perché egli continuava a credere in forme

forti di azione collettiva, collocate al di fuori della sfera

d'influenza dello Stato ma orientate a un fine dai contenuti

spiccatamente universalisti: l'uguaglianza, la pace e, in esse

e grazie a esse, la libertà.

Lo Stato costituisce una realtà per chiunque nella modernità

s'interessi della vita civile, della polis, e perciò

Landauer non accettava di chiudere gli occhi davanti ai parlamenti

e ai governi, magari limitandosi a sfuggire le divise e i doganieri

cullandosi nell'illusione che bastasse rifiutare l'obbedienza

perché il re apparisse in tutta la sua nudità.

Benché apprezzasse la denuncia morale di Étienne

de la Boétie – un'invettiva rivolta contro i sudditi

che cedono a quel vizio mostruoso rappresentato dall'abitudine

a servire –, quest'anomalo anarco-socialista tedesco non

arretrò di fronte all'esigenza di fornire un'interpretazione

originale dello Stato, considerato un surrogato dell'antico

spirito comunitario, ormai spento. Non quindi un oggetto che

dall'esterno coartava individui e gruppi, ma un rapporto sociale

corrispondente a una fase dello sviluppo della modernità,

in cui gli uomini non erano ancora in grado di dare soddisfacimento

ai loro bisogni in maniera autonoma. Lo Stato, però,

si perpetuava invadendo i campi dell'autogoverno comunitario

ogni qualvolta pretendeva di occupare spazi che le comunità

erano in grado di gestire autonomamente nell'interesse collettivo.

In questo senso, sul crinale che separava lo Stato legittimo

dallo Stato in eccesso (sono espressioni buberiane) (26)

si collocavano i «precursori» che, resistendo alle

pressioni contrarie, tentavano di spingere sempre più

avanti la linea di confine tra il socialismo effettivo e quello

possibile, operando nella realtà per rendere lo Stato

superfluo, non per distruggerlo. Solo riconoscendone l'effettività,

e in un certo modo la legittimità, sarebbe stato possibile

sottrarre allo Stato il terreno sotto i piedi.

L'anomalia anarchica di Landauer risalta anche nel modo in cui

affrontò il tema della libertà: «Mi chiedo

– scriveva sempre nell'Appello – se siamo

sicuri di essere in grado di sopportare tutto quello che adesso

comincia a imperversare al posto dello spirito mancante, fra

istituzioni coercitive che lo sostituiscono, se saremo capaci

di sopportare la libertà senza lo spirito, la libertà

dei sensi, la libertà del piacere scevro da responsabilità».

(27) La libertà poteva ridursi pericolosamente

a una vuota frase, a una vana parola blandita dallo stesso potere

autoritario. Egli era ben conscio di essere un provocatore quando

attaccava le «scatenate e sradicate femminelle»,

(28) ma non gli riusciva di vedere alcun

atto di libertà nell'individualistica liberazione dei

costumi, paventando che una mal intesa libertà non comunitaria

potesse approfondire le crepe del corpo sociale, con la perdita

di legami autentici, in un mondo che, pur trovandosi al limitare

del baratro, sopravviveva così com'era proprio a causa

del progressivo allentamento di ogni vincolo tra gli uomini.

Un popolo delle libertà sans phrases non poteva

che essere portatore del peggiore di tutti i mali: l'individualismo

atomistico, dove il singolo era più facilmente alla mercé

del pensiero dominante e dello Stato. Nello stesso tempo, Landauer

richiamava un'idea alternativa di libertà, che da sola

non era nulla, ma poteva assurgere a supremo principio, se accompagnata

dall'uguaglianza, dal rispetto dell'altro, dalla condivisione.

In tal senso, si potrebbe dire, l'individuo è comunità

– perché la porta in sé dalla nascita, la

sviluppa nell'apprendimento e nella crescita, nel lavoro e nella

riproduzione –, e l'appartenenza comunitaria garantisce

a tutti la tanto anelata libertà.

Incominciare. Durante la Prima guerra mondiale Landauer

fu tra i pochi intellettuali tedeschi che tentarono di attivare

un movimento pacifista in Germania. (29)

Per anni aveva denunciato i pericoli della guerra dalle colonne

del «Sozialist», e continuò in questo senso

finché gli riuscì di tenerlo in vita. (30)

Poi, fu attivo nell'effimera esperienza del Forte-Kreis

(Circolo di Forte) al quale per un breve momento si accostò

anche Romain Rolland; militò nel Bund Neues Vaterland

(Lega della nuova patria), associazione pacifista di maggiore

respiro, di cui fecero parte tra gli altri Albert Einstein e

Kurt Eisner, il futuro leader della Repubblica dei consigli

di Baviera; infine aderì al Zentralstelle Völkerrecht

(Ufficio centrale per il diritto delle genti), guidato dal democratico

Ludwig Quidde, Premio Nobel nel 1927, che predicava una pace

senza annessioni.

Un altro

mondo è possibile. Qui e ora Un altro

mondo è possibile. Qui e ora

Negli anni del conflitto Landauer non si stancò di

pronunciarsi sui fondamenti della sua etica, denunciando la

stridente contraddizione tra l'immagine chiara e serena di una

possibile umanità unita in pace e le condizioni reali

del presente. Solo così, richiamandosi ai «fondamenti»,

gli apostoli di un'epoca nuova avrebbero potuto ritrovarsi e

creare un'alleanza non compromessa con i partiti o il movimento

di classe. In un discorso pronunciato durante il congresso del

Forte Kreis, disse in maniera eloquente:

Profeti, mistici, filosofi, poeti, artisti, uomini di buon

cuore di tutti gli strati sociali del popolo e, inoltre, singoli

eruditi, in sempre maggior numero, concordano pienamente sul

fatto che la condotta reciproca dell'umanità e le corrispondenti

istituzioni devono e possono essere rese armoniche grazie alla

giustizia, alla bontà, alla dignità e alla convinzione

che albergano in noi. (31)

A chi altri appellarsi, del resto? Il movimento anarchico tedesco

era silente o su posizioni ambigue, tanto che lo stesso Landauer

espresse tutto il suo disappunto di fronte alle posizioni di

Kropotkin, schieratosi precocemente in appoggio delle forze

dell'Intesa, persuaso che una vittoria della Francia avrebbe

riaperto un ciclo di progresso e rivoluzione per tutti i popoli

d'Europa: «Egli ha assolutamente torto [...]. Non è

mai successo che la guerra, la guerra vittoriosa, abbia condotto

alla libertà». (32) E la sinistra

socialdemocratica, ugualmente, non lo convinceva, tanto che,

quando l'amico Erich Mühsam lo sollecitò a prendere

contatti con quella parte dell'opposizione, che all'epoca comprendeva

anche il vecchio Bernstein, e a spendere il suo nome in difesa

di Karl Liebknecht, arrestato il 1° maggio 1916, oppose

un diniego, tormentato ma onesto:

Ciò che per molti anni la socialdemocrazia ha trascurato

e rovinato e sotterrato, non si può far resuscitare durante

una guerra. Nutro la più profonda stima per il coraggio

personale di Liebknecht e ho sincera compassione per il suo

destino. Ma pensando alla bancarotta della socialdemocrazia

è molto significativo che tutto il materiale rivoluzionario

infiammabile si vanifichi nelle sterili esplosioni di un singolo

uomo [...]. (33)

Malgrado il rispetto per Liebknecht, insomma, i riformatori

sociali autentici dovevano esigere chiarezza e “distinguo”

sui punti decisivi della rivoluzione e del socialismo del futuro.

Peraltro, la sinistra socialdemocratica invocava la rivoluzione

quale atto di rottura politico, il che strideva con gli intenti

libertari di Landauer e le sue priorità: l'urgenza del

momento era la pace, non la conquista del potere.

Ciononostante, nello stesso 1915 egli scrisse un articolo destinato

al movimento e ai singoli socialisti, che presentava un appello

all'unione e all'azione nel solco dell'antica prospettiva ideale:

Il socialismo è una rappresentazione da veggenti che

scorgono chiara innanzi la possibilità di trasformare

il tutto. Esso comincia però come gesto degli uomini

d'azione che si separano dal tutto, così com'è

oggi, per salvare la propria anima, per servire il proprio Dio.

L'affermazione: «Noi siamo socialisti» rappresenta

la nostra convinzione che il mondo, gli spiriti, gli animi devono

trasformarsi completamente, se si trasformano le basi sociali

[...]. La scoperta di essere costretto in condizioni indegne

costituisce il primo passo per la liberazione da queste stesse

condizioni. (34)

Prevedendo le difficoltà del dopoguerra e intravvedendo

in anticipo i bisogni di cambiamento che sarebbero sorti, avvertiva

l'esigenza di chiarire i compiti e gli obiettivi finali dei

socialisti:

Il socialismo è innanzitutto opera dei socialisti,

opera che sarà tanto più difficile, quanto più

esiguo sarà il numero di coloro che osano tentarla [...].

Socialista, assolvi adesso, una volta per tutte, ai tuoi compiti!

Per le masse, per i popoli, per l'unità, per la trasformazione

della storia, per la giustizia nei rapporti economici, nella

vita in comune, fra le generazioni e nell'educazione, tu non

hai bisogno immediatamente delle vaste masse, bensì in

primo luogo di precursori. Solo così è possibile

incominciare. (35)

In questo periodo, pertanto, i timori, il senso della crisi

di civiltà, l'impotenza di fronte alla terribile carneficina

bellica, non generarono in Landauer alcuna interruzione dell'impegno,

e neppure si attenuò in lui il desiderio e la volontà

di contribuire a costruire un mondo migliore, nell'antica consapevolezza

che uno spirito di edificazione sarebbe nato e avrebbe mosso

gli uomini, quando questi si fossero posti all'opera.

E proprio nella parola cominciamento alberga il lascito

più autentico di Landauer, l'anarco-socialista, l'ebreo,

il romantico tedesco: immune dai sacri brividi patriottici che

giustificavano o esaltavano l'«orrendo massacro»,

egli riuscì ad associare alla cupa consapevolezza che

un altro mondo fosse necessario, l'ostinata speranza ch'esso

fosse anche possibile, qui e ora. Il che, nel dopoguerra,

fece di lui una delle menti più appassionate della Rivoluzione

tedesca.

Gianfranco Ragona

Gianfranco Ragona

Note

- Segnalo in particolare: Wolf Kalz, Gustav Landauer.

Kultursozialist und Anarchist, Meisenheim am Glan,

Verlag Anton Hain, 1967; Charles B Maurer, Call to Revolution.

The Mystical Anarchism of Gustav Landauer, Detroit, Wayne

University Press, 1971; Eugen Lunn, Prophet of Community.

The Romantic Socialism of Gustav Landauer, Berkeley-Los

Angeles-London, University of California Press, 1973; Siegbert

Wolf, Gustav Landauer zur Einführung, Hamburg,

Junius, 1988. In italiano rimando a G. Ragona, Gustav Landauer.

Anarchico, ebreo, tedesco, Roma, Editori Riuniti UP, 2010.

- Cfr. La nascita della società, p. 126.

- Alcuni dei primi compagni anarchici che con Landauer animarono

all'inizio degli anni Novanta lo stanco movimento tedesco,

rientrarono più tardi tra i ranghi della socialdemocrazia

o nei sindacati che alla SPD erano legati: tra essi, ad esempio,

Eugen Ernst (1864-1954) che, una volta recuperato, fu dirigente

del Partito per moltissimi anni, prima di aderire alla Partito

comunista alla fine dell'esperienza nazista; Paul Kampffmeyer

(1864-1945) e Hans Müller (1867-1950), esponenti dell'Unione

dei Socialisti Indipendenti, formazione libertaria nata nel

1891 dalla convergenza tra esponenti dell'anarchismo berlinese

e fuoriusciti dal Partito socialdemocratico.

- G. Landauer, Die Revolution, Frankfurt a.M., Rütter

& Loening, 1907, tr. it. a cura di Ferruccio Andolfi,

Reggio Emilia, Diabasis, 2009 (una prima versione italiana

apparve all'inizio degli anni Settanta a cura di Anna Maria

Pozzan, Assisi, Carucci, 1970). Si veda inoltre: G. Landauer,

Attraverso la separazione verso la comunità,

«La Società degli Individui. Quadrimestrale di

teoria sociale e storia delle idee», X, n. 30, 2007/3,

pp. 123-140, traduzione del saggio landaueriano Durch Absonderung

zur Gemeinschaft, apparso originariamente in Heinrich

und Julius Hart et al., Die neue Gemeinschaft, ein

Orden vom wahren Leben, Leipzig 1901, pp. 45-68. Esiste

poi un'antica versione italiana, imprecisa e lacunosa, dello

scritto Von Zürich bis London, Pankow bei Berlin,

Verlag von Gustav Landauer, 1896: Da Zurigo a Londra,

«Biblioteca di Studi Sociali» (Forlì),

n. 1, 16 pp.

- Cfr. G. Landauer, La Communauté par le retrait

et autres essais, traduits et présentés

par Charles Daget, Paris Éditions du Sandre, 2008 e

Id. Un Appel aux poètes et autres essais, traduits

et présentés par Charles Daget, Paris Éditions

du Sandre, 2009; in inglese si veda G. Landauer, Revolution

and other Writings. A Political Reader, Edited and translated

by Gabriel Kuhn, Oakland, CA, PM Press, 2010; in tedesco,

dal 2008, sono in corso di pubblicazione le Ausgewählte

Schriften, a cura di S. Wolf, Lich/Hessen, Verlag Edition

AV: sono attualmente stati pubblicati i volumi: Anarchismus

(2008), Internationalismus (2009), Antipolitik

(in due tomi, 2010), Nation, Krieg und Revolution (2011);

Skepsis und Mystik (2011).

- Questo osservava alcuni anni or sono Rudolf De Jong, Gustav

Landauer und die internationale anarchistische Bewegung, in

Gustav Landauer im Gespräch. Symposium zum 125. Geburtstag,

a cura di Hanna Delf e Gert Mattenklott, Tübingen, Niemeyer

Verlag, 1997, p. 221. Sul linguaggio di Landauer, cfr. l'intervento

di Nino Muzzi, infra, pp. 31-38.

- Cfr. G. Landauer, Shakespeare. Dargestellt in Vorträge,

a cura di Martin Buber, 2 voll., Frankfurt a.M., Verlag Rütten

& Loening, 1920; Id., Der werdende Mensch. Aufsätze

über Leben und Schrifttum, a cura di M. Buber, Potsdam,

Gustav Kiepenheuer Verlag, 1921 (nuova edizione con il titolo

Der werdende Mensch. Aufsätze über Literatur,

con un saggio di Arnold Zweig, Leipzig/Weimar, Gustav Kiepenheuer

Verlag, 1980); Id., Beginnen. Aufsätze über Sozialismus,

a cura di M. Buber, Köln, Marcan-Block-Verlag, 1924 (ristampa

anastatica Wetzlar, Verlag Büchse der Pandora, 1977);

Gustav Landauer. Sein Lebensgang in Briefen,

a cura di M. Buber, 2 voll., Frankfurt a.M., Rütten &

Loening, 1929.

- Cfr. G. Landauer, Zwang und Befreiung. Eine Auswahl aus

seinem Werk, a cura di Heinz-Joachim Heydorn, Köln,

Verlag Jakob Hegner, 1968; Entstaatlichung. Für eine

herrschaftslose Gesellschaft, a cura di Hans-Jürgen

Valeske, Telgte-Westbevern, Büchse der Pandora, 1976;

Erkenntnis und Befreiung. Ausgewählte Reden und Aufsätze,

a cura di Ruth Link-Salinger (Hyman), Frankfurt a.M., Suhrkamp

Verlag, 1976.

- Gustav Landauer und die Revolutionszeit 1918/19. Die

politische Reden, Schriften, Erlasse und Briefe Landauers

aus der November-Revolution 1918/19, a cura di Ulrich

Linse, Berlin, Karin Kramer, 1974.

- Signatur: g.l. – Gustav Landauer im “Sozialist”.

Aufsätze über Kultur, Politik und Utopie (1892-1899),

a cura di Ruth Link-Salinger, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag,

1986; G. Landauer, Auch die Vergangenheit ist Zukunft.

Essays zum Anarchismus, a cura di S. Wolf, Frankfurt

a. M., Luchterhand Literaturverlag, 1989.

- Oltre al volume Gustav Landauer im Gespräch

cit., segnalo: Gustav Landauer (1870-1919). Eine

Bestandsaufnahme zur Rezeption seines Werkes, a cura di

Leonhard M. Fiedler et al., Frankfurt a.M., Campus Judaica,

1995; “Die beste Sensation ist das Ewige”.

Gustav Landauer: Leben, Werk und Wirkung, a cura di Michael

Matzigkeit, Düsseldorf, Theatermuseum, 1995.

- G. Landauer, Zeit und Geist. Kulturkritische Schriften,

1890-1919, a cura di Rolf Kauffeldt e M. Matzigkeit, München,

Boer, 1997.

- Gustav Landauer, Werkausgabe, Vol. III, Dichter,

Ketzer, Außenseiter. Essays und Reden zu Literatur,

Philosophie, Judentum, a cura di Hanna Delf, Berlin, Akademie

Verlag, 1997.

- Si veda: M. Löwy, Redenzione e utopia. Figure della

cultura ebraica mitteleuropea (1988), Torino, Bollati

Boringhieri, 1992; L'anarchico e l'ebreo. Storia di un

incontro, a cura di Amedeo Bertolo, Milano, Elèuthera,

2001. Landauer influenzò, in misura diversa, tutti

i personaggi menzionati, ma esercitò un influsso particolare

su Erich Mühsam, che gli fu accanto nella rivoluzione

baverese: cfr. E. Mühsam, Dal cabaret alle barricate,

a cura di Alessandro Fambrini e Nino Muzzi, Milano, Elèuthera,

1999.

- La questione della morale, che rappresentò per Landauer

una porta di accesso ai temi tipici dell'anarchismo, non viene

affrontato direttamente in questo profilo introduttivo: rimandiamo

però ai due articoli, invero assai chiari, tradotti

nel presente volume: Qualcosa sulla morale (1893),

L'immorale ordine del mondo (1895). Essi sviluppavano

un discorso unitario e omogeneo, benché scritti a distanza

di tempo, a causa di un periodo di detenzione che Landauer

dovette scontare dal 1° novembre 1893 al settembre 1894,

vittima di una severa campagna antianarchica messa in atto

dal governo.

- Nella presente raccolta si riferiscono a questo tema –

che pure ritorna in molti altri – gli scritti: Anarco-socialismo

(1895); Da Zurigo a Londra (1896); Anarchismo e

socialismo (1896).

- [G. Landauer], Ein Weg zur Befreiung der Arbeiterklasse,

Berlin, Verlag von Adolf Marreck, 1895, pp. 30; dichiarò

di essere l'autore dell'opuscolo in Arbeiter aller Länder,

vereinigt euch!, «Der Sozialist», V, n. 7,

28 settembre 1895, p. 39. Il testo costituiva anche l'inquadramento

teorico della cooperativa di consumo berlinese «Befreiung»

(Liberazione), nata a Berlino il 1° ottobre 1895.

- [G. Landauer], Ein Weg zur Befreiung der Arbeiterklasse

cit., p. 8.

- Il saggio che proponiamo in questo volume col titolo Trenta

tesi socialiste costituisce la premessa logica ed etica

del volume sulla Rivoluzione, così come quello

intitolato La nascita della società rappresenta

un estratto, lievemente rielaborato, dell'opera principale.

- Si veda il discorso La Germania, la guerra e la rivoluzione

tedesca, p. 168.

- G. Landauer, Aufruf zum Sozialismus, Berlin, Verlag

des Sozialistischen Bundes, 1911. In questo volume ne proponiamo

un estratto, che ci sembra significativo per la valorizzazione

della soggettività che emerge, ma anche per l'idea

che accompagna l'intero saggio, ossia l'esigenza «di

edificare in grande iniziando dal piccolo». Cfr. infra,

p. 128.

- Cfr. Appello per il socialismo, infra, p. 133.

- Oswald Spengler, Il tramonto dell'Occidente. Lineamenti

di una morfologia della storia mondiale (1923), Milano,

Longanesi, 1957 (e successive ristampe).

- Cfr. La nascita della società, infra, p. 122.

- Cfr. M. Buber, Pfade in Utopia, Heidelberg, L. Schneider,

1950; prima ed. in inglese: Paths in Utopia, New York,

Macmillan, 1950. Nuova edizione tedesca, a cura di Abraham

Schapira, Heidelberg, Verlag Lambert Schneider, 1985. Traduzione

italiana di Amerigo Guadagnin, Sentieri in utopia,

Milano, Edizioni di Comunità, 1967; nuova traduzione

a cura di Donatella Di Cesare: Sentieri in utopia. Sulla

comunità, Genova, Marietti 1820, 2009.

- Cfr. infra, p. 132.

- Ibidem.

- Parallelamente tentò di mettere le basi per un intervento

attivo dei lavoratori, con lo sciopero contro la guerra, una

mobilitazione che immaginava dovesse essere preparata dal

basso, senza l'intermediazione di partiti e sindacati. In

quest'ottica pubblicò in opuscolo il dialogo L'abolizione

della guerra, redatto in forma intellegibile a beneficio

dei lavoratori, e che venne immediatamente confiscato dalle

autorità. Cfr. infra.

- Il giornale cessò le pubblicazioni nel marzo 1915.

Per una lista dei numerosi interventi pubblicati nel periodo

rimando a Gustav Landauer. A Bibliography (1889-2009),

Edited with an Introduction by G. Ragona, Roma, Edizioni di

Storia e Letteratura, 2011.

- L'intervento è conservato in AAFL, fascicolo 24;

ora pubblicato in C. Holste, Der Forte-Kreis cit.,

pp. 278-280, e in Sieben Thesen Gustav Landauers für

einen Bund der Aufbruchsbereitens, vortragen am 10. Juni

1914 auf der Gründungstagung des Forte-Kreis, in

“Die beste Sensation ist das Ewige” cit.,

pp. 251-253.

- Landauer a Hugo Warnstedt, 4 novembre 1914, in Gustav

Landauer. Sein Lebensgang in Briefen cit., vol. II, p.

11.

- Landauer a Mühsam, 16 giugno 1916, in ivi, pp.

142-146: la citazione è a p. 145. Mühsam annotò

nel suo diario i termini generali della discussione con Landauer

e il suo disappunto: cfr. E. Mühsam, Tagebücher,

1910-1924 München, Deutscher Taschenbuch Verlag,

1994, p. 178. La vicenda è riportata anche da E. Lunn,

Prophet of Community cit., pp. 247-248.

- Cfr. Rialzati socialista!, infra, p. 154-155.

- Ivi, p. 156.

Nel

1999 è uscita (ed è tuttora disponibile),

sempre presso Elèuthera, l'antologia di Erich Mühsam

Dal cabaret alle barricate (pagg. 224,

euro 14,00), Nel

1999 è uscita (ed è tuttora disponibile),

sempre presso Elèuthera, l'antologia di Erich Mühsam

Dal cabaret alle barricate (pagg. 224,

euro 14,00),

a cura di Alessandro Fambrini

e Nino Muzzi.

Erich Mühsam (Berlino, 1878-Oranienburg,

1934) nasce in una famiglia della borghesia ebraico-tedesca.

Poco

più che ventenne abbandona l'ambiente familiare

e inizia l'attività di giornalista e scrittore.

Nel 1902 si trasferisce nel quartiere bohémien

di Friedrichshagen, dove esordisce come cabarettista e

dove conosce e fa sue le idee anarchiche.

Da allora al 1933 si divide fra la scrittura e l'impegno

politico.

È, tra l'altro, uno dei leader della Rivoluzione

dei consigli

a Monaco nel 1918.

Nel 1933 viene immediatamente

arrestato dalle SA naziste

e un anno dopo viene

torturato e ucciso nel lager di Oranienburg.

|

|