|

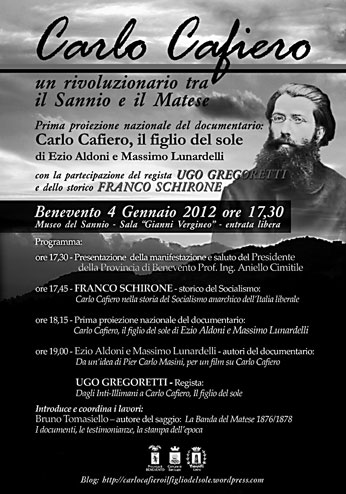

storia Carlo

Cafiero 1

“Simpatico, distinto, aristocratico”

di Franco Schirone

La figura e il ruolo di Carlo

Cafiero nella storia del primo movimento socialista e anarchico

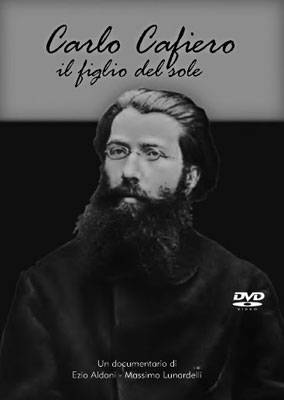

in Italia. Un DVD a lui dedicato è stato recentemente

presentato a Benevento.

|

Il periodo qui

analizzato comprende gli anni 1871-77, precisamente la fase

che precede l’esperimento del Matese per spiegare le

condizioni del paese e quelle dell’Internazionale attraverso

la sua evoluzione teorica e pratica. Costituita in Italia

nel 1868, l’Associazione Internazionale dei Lavoratori,

dopo un periodo di attività, sembra eclissarsi; l’arrivo

di nuove forze giovanili le darà impulso per rinascere

ed ampliarsi attraverso la partecipazione attiva nella questione

sociale.

È nel programma dell’Internazionale di penetrare

in qualsiasi associazione che avesse natura o sembianza operaia,

di partecipare a qualunque congresso in cui si discutesse

di questioni sociali, per far prevalere i principi dell’Associazione

o per affermarli e spiegarli pubblicamente.

Questo spiega, per esempio, la partecipazione e l’intervento

di propri delegati internazionalisti al 12° Congresso

Generale Operaio (Roma, novembre 1871), che in realtà

di “operaio” non ha che il nome dal momento che

la quasi totalità dei delegati sono avvocati e membri

della borghesia. In quella sede viene approvato un Ordine

del Giorno col quale il Congresso Operaio proclama solennemente

i principi politici e sociali di G. Mazzini, come quelli che

condurranno più prontamente ed efficacemente alla vera

emancipazione dell’operaio.

Per l’occasione gli Internazionalisti contestano l’O.d.G.

approvato, ritenendo tali principi contrari ai veri interessi

della classe operaia e al progresso dell’umanità

ed abbandonano clamorosamente il Congresso lasciando alla

sua maggioranza tutta le responsabilità del fatto e

delle conseguenze. Queste parole sono pronunciate dai

tre internazionalisti intervenuti e precisamente da Carlo

Cafiero (delegato della sezione di Girgenti dell’Associazione

Internazionale dei Lavoratori), De Montel (delegato della

Fratellanza Artigiana Livornese) e A. Tucci (delegato della

Sezione Internazionale di Napoli). I tre, con altri dissidenti,

organizzano un Congresso alternativo a Roma (aprile 1872)

in cui auspicano una unione fra tutti gli operai d’Italia

e d’Europa con il comune scopo di risolvere le questioni

che interessano esclusivamente gli artigiani.

A maggio 1872 saranno le società operaie piemontesi

a riunirsi e proporre la necessità per gli operai

ad unirsi nell’Associazione Internazionale dei Lavoratori

per procedere alla soluzione delle più importanti questioni

sociali coi grandi principi dell’universale fratellanza

(1).

Nello stesso anno comincia a concretizzarsi l’organizzazione

e l’unione delle diverse sezioni e federazioni per agire

concordemente sulla base di un comune programma e scopo, considerando

che fino a questo momento hanno vissuto in maniera isolata.

Le sezioni dell’Internazionale (ispirate da Bakunin)

sorte nel napoletano e in Sicilia grazie all’opera di

Fanelli e Cafiero, iniziano ad intendersi con le sezioni sorte

in Emilia, in Toscana e nelle Romagne per l’opera di

A. Costa e Pescatori. Si avviano così una serie di

comunicazioni che hanno come riferimento Firenze che diventa

il centro del movimento e dove viene pubblicato “La

Rivoluzione Sociale”, un foglio clandestino che propugna

i principi dell’Internazionale.

Nei primi mesi del 1872 sono più di cento le sezioni

affiliate, loro scopi dichiarati sono la distruzione di ogni

privilegio, l’uguaglianza sociale e il rifiuto dell’elettoralismo

poiché qualunque governo autoritario è opera

di privilegiati a danno delle classi diseredate.

Il programma di Rimini

Il programma di Rimini

L’opera di tessitura e di collegamento continua nel

corso dell’anno e in agosto viene organizzata una conferenza

a Rimini dove si costituisce definitivamente la Sezione Italiana

dell’Internazionale e dal dibattimento emergono contenuti

comuni ed un programma accettato da tutte le sezioni.

Del programma di Rimini, che rappresenta l’atto di nascita

del movimento, è essenziale ricordare alcuni principi:

- Considerando che l’emancipazione dei lavoratori

deve essere opera dei lavoratori stessi;

- che la lotta per l’emancipazione dei lavoratori

non è lotta per privilegi e monopoli di classe, ma

per l’eguaglianza dei diritti e dei doveri e per l’abolizione

di ogni regime e distinzione di classe;

- che l’assoggettamento economico del lavoratore

a chi ha il monopolio dei mezzi di lavoro, cioè delle

sorgenti della vita, è causa prima di tutte le forme

di servitù: la miseria sociale, l’avvilimento

intellettuale e la dipendenza politica;

- che l’emancipazione economica del lavoratore

è perciò il grande fine al quale ogni movimento

politico deve essere subordinato;

- che l’emancipazione del lavoro non è

problema locale o nazionale, ma sociale;

- che il movimento il quale riappare fra i lavoratori

dei paesi più industriosi, mentre risveglia nuove speranze,

dà solenne avvertimento di non ricadere nei vecchi

errori e di unire senza indugio gli sforzi fino ad ora isolati.

Per queste ragioni:

- la Federazione Italiana dell’Associazione Internazionale

dei Lavoratori è stata costituita.

- Essa dichiara che tutte le Federazioni, Società

ed individui ad essa aderenti riconosceranno a base di condotta

fra di loro e verso gli uomini tutti, senza distinzione

di colore, di credenza e di nazionalità, la Verità,

la Giustizia e la Morale; Nessun dovere senza diritto, nessun

diritto senza dovere… (2)

Il Congresso di Rimini è presieduto da Carlo Cafiero,

Andrea Costa ne è segretario. Viene anche deciso di

rompere ogni rapporto con il Consiglio Generale di Londra

(Marx e Engels) ritenuto autoritario e di non inviare alcun

rappresentante al Congresso Generale de L’Aia (settembre

1872) convocato dal Consiglio di Londra. Si comprende bene

che la scelta de L’Aia come sede del congresso agevola

il compito del Consiglio di Londra, che può facilmente

inviarvi delegati ad esso devoti, ma allo stesso tempo rende

difficile l’intervento delle Federazioni lontane e dello

stesso Bakunin.

Un secondo motivo di dissidio con Londra è rappresentato

da una circolare segreta in cui Marx attacca Bakunin e l’Alleanza

Internazionale della Democrazia Socialista con la subdola

accusa di lavorare alla distruzione dell’Internazionale.

Alla circolare risponde la Federazione Italiana che accusa

invece Londra di voler imporre a tutta l’Internazionale

una dottrina speciale, autoritaria che è esattamente

quella del Partito Comunista tedesco, dottrina che rappresenta

la negazione del sentimento rivoluzionario del proletariato

italiano. Senza contare l’utilizzo di mezzi indegni,

come la calunnia e la mistificazione, con lo scopo di ridurre

l’Internazionale alla dottrina del comunismo autoritario,

una prassi che ha determinato l’opposizione rivoluzionaria

dei belgi, dei francesi, degli spagnoli, degli slavi, degli

italiani e degli svizzeri.

Su queste motivazioni viene dichiarata la totale rottura con

Marx e contemporaneamente viene indetto un Congresso alternativo

a quello de L’Aia da tenersi a Saint-Imier nel settembre

1872 dove poi parteciperanno in qualità di delegati

per la Sezione italiana, Bakunin, Cafiero, Fanelli, Costa,

Malatesta, Nabruzzi.

A Saint-Imier l’ala antiautoritaria dell’Internazionale,

oltre a confrontarsi sullo stato del movimento e a respingere

le risoluzioni de L’Aia come incompatibili con l’autonomia

e l’indipendenza delle Federazioni e Sezioni operaie,

decide di creare una Commissione di Corrispondenza per comunicare

regolarmente e direttamente senza dipendere da un organismo

autoritario di qualsiasi genere.

Altri temi affrontati riguardano l’azione politica del

proletariato e l’organizzazione della resistenza del

lavoro contro il capitale. Per quanto riguarda l’azione

politica, le decisioni prese lasciano ad ogni Federazione

il diritto incontestabile di seguire una linea di condotta

più consona alla propria realtà, ritenendo come

primo dovere del proletariato la distruzione di ogni potere

politico e adottando la libera federazione di tutti i produttori.

Infine, sull’organizzazione della resistenza del lavoro

contro il capitale, viene dichiarato lo sciopero generale

come mezzo di lotta importante per preparare i lavoratori,

attraverso i conflitti economici parziali, alla più

grande e definitiva riscossa rivoluzionaria. A tale proposito

si ritiene opportuno costruire un progetto di organizzazione

universale della resistenza.

Miseria e tumulti

Miseria e tumulti

Le due conferenze (Rimini e Saint-Imier) hanno, dunque, una

fondamentale importanza: l’antica Internazionale di

Marx – specie nei paesi latini – non esiste più,

essa viene sostituita dall’Internazionale antiautoritaria

e bakuniniana che include nel proprio programma le vie di

fatto e la rivoluzione.

Da questo momento le idee dell’Internazionale si diffondono

più radicalmente nel popolo lavoratore e le Sezioni

si moltiplicano. È, questa, una fase in cui il popolo

italiano è economicamente allo stremo, stanco del governo

dal quale ha inutilmente e vanamente sperato un po’

di benessere.

Nel 1873 le condizioni di vita diventano più gravi

e dolorose, i raccolti non sono sufficienti a sfamare, il

caro-viveri sfianca ancora di più le masse e le previsioni

per l’inverno sono nere e preoccupanti per i poveri,

per i contadini, per gli operai. È la miseria che spinge

ai tumulti, alla protesta, agli scioperi a cui ricorrono gli

operai facendo proprie le parole e le tematiche dell’Internazionale.

È tutta la penisola a protestare contro il caro-viveri:

condizioni e situazione non più sopportabili. Esercito

e forza pubblica sono messi in campo contro gli scioperanti,

la situazione è talmente grave da apparire pericolosa

al governo e ai suoi giornali che invocano a gran voce immediati

interventi: non per migliorare le condizioni economiche ma

per combattere gli internazionalisti e schiacciare la terribile

associazione.

Un movimento che impressiona e fa paura al governo e alle

classi dirigenti che corrono ai ripari.

Sulla scia della Francia che punisce e reprime gli aderenti

all’Internazionale con una apposita legge, anche l’Italia

si adegua e fa di più. Inizia con l’emanazione

di un decreto di scioglimento dell’Internazionale di

Napoli, una delle più attive sezioni, che però

riprende con più intensità le sue attività

e pubblica “La Campana”, un giornale redatto soprattutto

da Carlo Cafiero e Tito Zanardelli.

La repressione, aggravata dalla sfacciata persecuzione contro

l’Internazionale, continua in maniera iniqua: nel 1873

il decreto di scioglimento colpisce molte sezioni (Firenze

e Roma...) e vengono effettuati arresti, ma tutto questo non

basta a fermare la volontà di essere presenti e lottare

per un mondo migliore; il movimento ha la capacità

di riprendere l’attività, tanto da organizzare

(marzo 1873) il secondo Congresso Federale Italiano e continuare

gli impegni presi a Rimini e a Saint-Imier per riaffermare

la verità, la giustizia sociale e propugnare (come

A. Costa scrive nella circolare di convocazione) l’unione

spontanea delle forze operaie nell’anarchia e nel collettivismo.

Sempre in tema di repressione, il secondo congresso si sarebbe

dovuto svolgere a Mirandola ma il governo impedisce la riunione

sciogliendo per decreto quella Sezione, arrestando gli internazionalisti

e sequestrando atti e statistiche. Molti delegati sono arrestati

durante il viaggio e ancora arresti a Bologna dove, vista

la situazione, si è pensato di dirottare il congresso.

Sessanta delegati riescono a sfuggire ai controlli e agli

arresti, ricongiungendosi nelle campagne nei pressi di Bologna

per un incontro clandestino e i cui atti vengono pubblicati

su “La Rivoluzione Sociale”, giornale anch’esso

clandestino. Seguono altri arresti (Cafiero, Malatesta,…)

e sciolte altre Federazioni e Sezioni.

Saranno le persecuzioni poliziesche a spingere l’Internazionale

verso una iniziativa insurrezionale organizzata sempre da

Cafiero, Malatesta e Costa con un apposito Comitato che proclama

l’inizio della lotta armata, della quale Cafiero sarà

il finanziatore.

Entrata in clandestinità, la Sezione Italiana prepara

le prossime iniziative organizzando in ogni città e

nelle campagne dei nuclei di lavoratori pronti ad una generale

rivolta nel giorno prestabilito e annunciato da un manifesto

rivolto “A tutti i proletari Italiani” a firma

del “Comitato Italiano per la Rivoluzione Sociale”

(agosto 1874).

Il manifesto, che rappresenta il segnale dell’insurrezione,

dopo aver ricordato le agitazioni popolari spontanee contro

il caro-viveri e la paura procurata alla borghesia, così

continua: …Ciò che incominciaste bisogna

finirlo; non si tratta di venire a patti coi nostri padroni

per avere il pane a miglior mercato, si tratta di aver per

noi l’intero prodotto delle nostre fatiche, noi dobbiamo

lottare e lottare fino alla morte per l’abolizione di

ogni privilegio, per la completa emancipazione del genere

umano…

Il piano dell’insurrezione prevede la scintilla a Bologna,

per poi espandersi in Romagna, nelle Marche, in Toscana e

nel Meridione. Il movimento non riesce, sono molti gli arrestati

nelle diverse regioni e la repressione si riaccende furiosa.

Azione insurrezionale e collettivismo

Azione insurrezionale e collettivismo

Due anni dopo, scontate le pene e mutate le condizioni politiche

per l’arrivo della Sinistra al governo, l’attività

riprende in pieno e viene organizzato un congresso per il

22 ottobre 1876. Anche sotto il governo della Sinistra l’incontro

viene impedito con la forza, i locali occupati militarmente

e si procede all’arresto del maggior numero possibile

di internazionalisti convenuti a Firenze. In breve il programma

viene cambiato, si trova un luogo fuori dal controllo poliziesco

e chi è riuscito a sfuggire agli arresti si incontra

in un villaggio lontano 30 Km. da Firenze. Per arrivarci occorrono

nove ore di marcia, sotto la pioggia, attraversando strade

di campagna e di montagna, braccati dalla forza pubblica.

L’incontro si tiene, ma è ancora interrotto dai

carabinieri. Nuovo trasferimento lungo i boschi, in una radura,

per proseguire i lavori di notte e approvare le risoluzioni

finali.

L’importanza di questo incontro sta nelle decisioni

prese che determineranno l’azione futura: per l’azione

insurrezionale e contro la tattica elettorale, per la comunione

delle materie prime, degli strumenti di lavoro e dei prodotti

del lavoro.

In tutto questo Carlo Cafiero ha un ruolo determinante, nella

organizzazione e nelle risoluzioni. E lui che scrive e rende

pubblica la dichiarazione di solidarietà verso gli

arrestati prendendo atto delle persecuzioni governative perché

essere questa la via che fatalmente devono percorrere tutti

i governi, dalla Repubblica più radicale all’assolutismo

più dispotico (e gli internazionalisti) se ne rallegrano

perché sanno che le persecuzioni scavano sempre più

profondo l’abisso fra gli oppressi e gli oppressori

ed avvicinano sempre più il giorno della Rivoluzione.

In questa nuova fase la Federazione italiana indica a tutta

l’Internazionale la via da seguire: l’azione insurrezionale

e il collettivismo dei prodotti del lavoro. Ed è qui

che nasce anche la teoria della “propaganda del fatto”

che, come ben sottolinea Pier Carlo Masini, con queste

parole si intende attribuire alle iniziative rivoluzionarie

come scopo primario non più quello politico-militare

di abbattere le istituzioni, ma quello morale-pedagocico di

scuotere le masse e di far loro pervenire un messaggio politico

avvolto in gesti clamorosi e significativi (3).

E si pensa ad un’azione clamorosa nel Matese per la

primavera del 1877, storia che viene narrata nel documentario

che viene per la prima volta presentato a Benevento.

Ricordiamo che durante la detenzione a Santa Maria Capua Vetere,

Cafiero traduce e compendia, primo in Italia, “Il Capitale”

di Carlo Marx, poi pubblicato dall’editore Bignami nel

1879 col titolo Il Capitale di Carlo Marx, brevemente

compendiato da Carlo Cafiero. Libro primo. Sviluppo della

produzione capitalista, annunciato dal giornale “La

Plebe” con queste parole: è l’opera

brevemente compendiata da un italiano, cioè da uno

dei nostri più intelligenti e operosi compagni, di

cui siam dolenti di non poter dire il nome, perché

vuole mantenere l’anonimo. E’ un lavoro fatto

colla esattezza e colla coscienza del più scrupoloso

ammiratore e cultore del socialismo.

Cafiero, nel considerare il suo lavoro scrive: …Io devo

solamente guidare una turba di volenterosi seguaci per la

strada più facile e breve al tempio del capitale; e

là demolire quel dio. Onde tutti possano vedere coi

propri occhi e toccare con le proprie mani gli elementi dei

quali si compone; e strappare le vesti ai sacerdoti, affinché

tutti possano vedere le nascoste macchie di sangue umano,

e le crudelissime armi, con le quali essi vanno, ogni giorno,

immolando un sempre crescente numero di vittime (4).

L’edizione è un successo e contribuisce a riaccendere

l’interesse verso le idee del Socialismo.

Questo lavoro avrà innumerevoli edizioni nel corso

del Novecento, ne ricordiamo alcune.

Nel 1908 la rivista «L’Università Popolare»

lo ripropone in forma ridotta a puntate. Nel 1913 esce una

seconda edizione, a distanza di oltre trent’anni, per

conto dell’Istituto Editoriale “Il Pensiero”

e per la “Controcorrente” di Firenze con prefazione

di Luigi Fabbri che ricorda di offrire al pubblico un’altra

opera da gran tempo dimenticata e divenuta rara anche per

i più diligenti bibliografi (5).

Fino all’avvento del fascismo ci saranno almeno 4 edizioni.

Nel 1945 viene ripubblicato per conto della “Libreria

dell’800 Editrice” e nello stesso anno altre tre

edizioni appaiono a Milano, Padova e Torino; poi ancora nel

1950 per la Universale Economica con una lunga prefazione

di Giulio Trevisani; nel 1970 sarà la volta della Samonà

e Savelli con cinque edizioni, nel 1976 della Garzanti e nel

1996 dell’editrice Demetra.

Nel corso del 2009 saranno ben due le edizioni.

Nella prima, per le “Edizioni dell’asino”,

vengono riproposti e curati da Carlo De Maria (come introduzione

al Compendio) i testi e le note di Luigi Fabbri, James Guillaume,

Robert Michels, Gianni Bosio e Pier Carlo Masini. L’ultima

edizione è quella curata dalla Biblioteca Franco Serantini

di Pisa, con introduzione e note critiche di Franco Bertolucci

ed una biografia di Carlo Cafiero curata da Pier Carlo Masini

(6).

Questi cenni bibliografici riguardano solo alcune edizioni,

in quanto nel solo Novecento le edizioni del Compendio di

Cafiero assommano ad almeno 18, con una tiratura complessiva

di oltre cento mila copie, un vero e proprio record6, senza

contare le edizioni in francese, spagnolo, tedesco e greco.

Concludo questo breve e incompleto percorso sulla figura e

l’azione del grande personaggio apulo-napoletano, trasmettendo

il ricordo che di lui hanno lasciato uomini di ogni fede politica.

Un corrispondente del giornale «Satana» che si

pubblica a Cesena e che conosce bene Cafiero, nel 1877 lo

descrive come un bel giovane, simpatico, distinto, aristocratico.

Parla poco, ascolta molto, riflette sempre. I capelli e la

barba lunga e bionda danno al suo volto una viva espressione

di un ispirato e a vederlo si direbbe che ha una missione

da compiere (7).

Per Pietro Kropotkin è un idealista del tipo più

alto e più puro. Ha donato alla causa un considerevole

patrimonio senza domandarsi come avrebbe vissuto il domani;

un pensatore assorto nelle sue speculazioni filosofiche; un

uomo che non odiò mai nessuno (8).

L’espressione del viso non ha in sé niente di

fanatico, né di eroico, scrive Robert Michels. È

il quadro di uno scienziato e passionato, con tutta la sua

serietà, la sua profondità, ma anche la sua

impraticità e timidezza…Un’anima dotata

di altruismo e di spirito di sacrificio fino all’eroismo,

così da meritare di essere tenuto come un santo. La

caratteristica principale di Cafiero è stata la smisurata

bontà, chi lo ha avvicinato subisce la soggezione di

quest’anima semplice e buona, ma pure nobile e grande.

È l’incarnazione della nobiltà d’animo,

avverso a qualsiasi lusso, parco fino all’esagerazione,

per i suoi pasti si accontenta di pane e latte, vegetariano

per qualche tempo (9).

Un’anima sensibilissima, ricorda Filippo Turati, è

stato uno dei primi e dei più veri eroi del socialismo

in Italia al quale ha consacrato intelletto, cuore e la vasta

fortuna, con un disinteresse e una coerenza da antico apostolo

cristiano. Resta di lui una memoria dolcissima della sua figura

nel cuore dei suoi fedeli amici (10).

Tipo di vero apostolo – ha scritto lo Stiavelli –,

apostolo umanitario, quale lo ritrarranno gli storici avvenire

dell’idea socialista. Aveva studiato scienze sociali

e letto tutte le opere degli scrittori socialisti tedeschi,

inglesi, francesi (11).

Nello Rosselli lo definisce anima semplice e generosa, mentre

A. Lucarelli conclude la sua biografia con queste parole:

Con Carlo Cafiero noi sentiamo nell’animo nostro tutto

lo strazio di due mondi: l’uno che volge al tramonto

fra sinistri bagliori, l’altro che sorge all’oriente

nel sereno, lusinghiero sorriso dell’alba (12).

“Il nostro ideale rivoluzionario”

“Il nostro ideale rivoluzionario”

Sono trascorsi 120 anni dalla scomparsa di Cafiero, 140 anni

dalla fondazione dell’Internazionale antiautoritaria

e 148 dalla Prima Internazionale proudhoniana, ma sono sempre

attuali le sue parole: Il nostro ideale rivoluzionario

è l’antico ideale di tutti coloro che non vollero

rassegnarsi all’oppressione ed allo sfruttamento, e

si compone per noi, come per i nostri predecessori, dei due

non meno antichi termini: Libertà ed Eguaglianza...Edotti

dalla storia del passato, che ci mostra gli infiniti inganni,

messi in opera dai reazionari di ogni specie e di ogni tempo,

per diminuire, alterare e falsare il valore reale della libertà

e dell’eguaglianza, cioè della rivoluzione stessa,

noi ci siamo avvisati di mettere accanto all’espressione

di queste due monete, tante volte falsificate, la cifra esatta

del valore che esse devono realmente contenere, per essere

da noi accettate per buone monete.

Ora, il valore reale della libertà e dell’eguaglianza

noi lo esprimiamo con i due termini: Anarchia e Comunismo...

La sottomissione dei nullatenenti, grande maggioranza dell’umanità,

agli accaparratori delle materie di lavoro e dei mezzi di

lavoro, piccola minoranza, è la causa prima di ogni

oppressione e sfruttamento, di ogni ineguaglianza, dispotismo

e abbrutimento umano. Rivendicare alla comunità umana

le materie ed i mezzi di lavoro, sorgenti della vita di tutti,

è rivendicare la libertà e l’eguaglianza

di tutti gli uomini. Ma a guardia del tesoro rapitoci trovasi

lo Stato con tutte le sue autorità costituite e la

sua forza armata, ostacolo che dobbiamo abbattere se vogliamo

mettere la mano sul nostro bene. E per conseguenza, benchè

gemelli siano i due termini della nostra rivoluzione, l’anarchia

è destinata per la prima ad uscire dall’alvo

materno, e fare la strada al comunismo... (13)

Questi concetti sono stati scritti sulla bandiera delle classi

e dei popoli di tutto il mondo. quella delle rivolte soffocate,

delle insurrezioni represse e delle rivoluzioni tradite. Su

quella delle libere comunità sperimentali, delle lotte

dei lavoratori per le otto ore, delle Camere del Lavoro. Su

quella delle masse affamate a cui è stato dato piombo

al posto del pane, sul manifesto per la liberazione della

donna e su quella degli antimilitaristi. Sulla bandiera del

sindacalismo di Azione Diretta e della capacità dei

lavoratori di gestire direttamente la produzione e la sua

distribuzione: come nei primi Soviet traditi, come in Italia

nel ’20, nella Spagna del ’36. Su quella di tutti

gli oppositori ad ogni forma di tirannia, della massa anonima

dei lavoratori in lotta, dei resistenti, della gioventù

ribelle in tutte le epoche e fino ai giorni nostri.

Il seme è stato gettato nella storia dell’umanità.

E sta crescendo, qui, sotto i nostri occhi!

Franco Schirone

Franco Schirone

Note

- A. Angiolini, Cinquant’anni di Socialismo in Italia,

Nerbini, Firenze, 1908.

- Vedi «Volontà», rivista anarchica bimestrale,

La rivolta antiautoritaria, numero speciale per il

centenario della Conferenza di Rimini, ed. RL, Pistoia, 1972.

- P. C. Masini, Cafiero, Rizzoli, 1974.

- In P. C. Masini, Cafiero, Rizzoli, 1974.

- L. Fabbri, prefazione al libro di Carlo Cafiero, Il

Capitale di Carlo Marx, brevemente compendiato, con cenni

biografici ed appendice di James Guillaume, seconda edizione,

Firenze, Ist. Edit. “Il Pensiero”, 1913.

- F. Bertolucci, Carlo Cafiero. Compendio del capitale,

BFS edizioni, Pisa, 2009.

- «Satana», Cesena, 1877, anno VI, n. 4, ora in

A. Lucarelli, Carlo Cafiero, Trani 1947.

- P. Kropotkin, Memorie di un rivoluzionario.

- R. Michels, Storia del marxismo.

- F. Turati, «Critica Sociale», 1892, a. II, n.

15.

- G. Stiavelli, «Avanti!», 19 settembre 1906.

- A. Lucarelli, Carlo Cafiero, Trani 1947.

- G. C. Maffei, Dossier Cafiero, Bibl. Max Nettlau

editrice, Bergamo, 1972.

| “Il

principio è affermato”

di

Massimo Ortalli

Una

vita complessa, una finestra, un bel DVD

Pochi, come

Carlo Cafiero (1846-1892), hanno saputo interpretare,

tanto nella propria biografia quanto nell’immagine

popolare creatasi intorno alla loro figura, lo spirito

ascetico e messianico del socialismo delle origini. E

pochi sono stati amati e rispettati in vita e affettuosamente

ricordati da morti, come l’anarchico barlettano.

Figlio di una famiglia di possidenti, appartenente a una

borghesia conservatrice e fermamente chiusa alle urgenze

della nuova Italia, ribelle al ruolo, destinatogli per

nascita e per censo, del proprietario insensibile alle

sofferenze degli affamati “cafoni” delle sue

terre, dedicò tutta la propria breve, felice e

tormentata esistenza, al progetto di emancipazione morale

e materiale delle plebi italiane. Fra i fondatori della

Internazionale con Andrea Costa ed Errico Malatesta, figura

autorevole e di riferimento per la generazione di entusiasti

sostenitori della causa popolare che si affacciano sulla

scena sociale dell’Italia unitaria, lo troviamo

protagonista delle prime e audaci imprese degli internazionalisti

italiani. Per le quali subirà, come tutti i suoi

compagni, carcere e repressione.

È alla sua limpida figura che si ispira il bel

documentario con il quale Ezio Aldoni e Massimo Lunardelli

(Carlo Cafiero, il figlio del sole, Brescello,

Studio Digit, 2011) hanno raccolto, dopo tanti anni, l’accorato

appello di Pier Carlo Masini e Ugo Ronfani che già

nel 1954, dalle pagine di «Cinema Nuovo» si

chiedevano se mai ci fosse qualche regista interessato

a portare sullo schermo la figura dell’anarchico

barlettano: C’è in Italia un regista

che, senza affidarsi a comode divagazioni della fantasia,

voglia trarre dalla biografia di Cafiero un film che sia

un quadro di quel tempo, dei cafoni del Matese, degli

operai di Napoli e Milano, degli amici di Cafiero, delle

donne che affollano il dramma; un film che sia una visione

della nostra terra, dalla Puglia bruciata al carsico Matese?

Noi vogliamo sperarlo.

Appello raccolto, dunque! E con la puntuale ricognizione

dei tratti essenziali della avventurosa e incomparabile

esistenza di Cafiero, i due autori ne hanno fatto riaffiorare

il senso profondo, con una partecipazione emotiva ed ideale

che, pur venendo naturale in chi affronti la biografia

di questo straordinario interprete dell’800 italiano,

ne rende ancora più interessante e coinvolgente

il lavoro.

Nel documentario, recentemente presentato in una affollatissima

sala di Benevento (se ne parla in un’altra parte

della rivista) vengono ripercorse le principali tappe

dell’esperienza politica e sociale di Cafiero, riportandoci

nei luoghi dove queste si svolsero. Non si poteva iniziare,

pertanto, che da Locarno dove Peter Schrembs, esponente

del locale gruppo anarchico “Carlo Vanza”,

mostrando i luoghi del primo, fondamentale, incontro,

nel 1872 con Bakunin, riassume la storia della Baronata,

la villa nella quale fu accolto il Russo, esule e ricercato

dalle polizie di mezza Europa. Come si sa, le vicende

legate a questa villa affacciata sul lago di Lugano, tra

l’altro gravata da una sinistra fama jettatoria,

se furono esaltanti per la vita della composita e cosmopolita

comunità che la frequentò, lo furono molto

meno per le tasche di Cafiero, che avendo messo generosamente

a disposizione del russo le sue doviziose finanze (sottratte

al controllo della famiglia fermamente contraria a come

le disperdeva il figlio “perduto”) rimase

praticamente quasi in miseria. È a Lugano, comunque,

che Cafiero sposa – per permetterle di uscire dalla

Russia zarista e riparare in Svizzera – Olimpia

Kutusoff, la nichilista russa che, nonostante l’aspetto

platonico di quel singolare matrimonio, sarà sempre

e comunque vicina a colui che, in una lettera del 1883,

scovata da chi scrive in un negozio di antiquariato, e

riprodotta nel documentario, definisce mestamente come

il “suo sfortunato marito”.

Dalla ricca Locarno, gli autori ci portano, con il commento

di Vincenzo Argenio e Bruno Tomasiello, cultori locali

della memoria di Cafiero e della sua compagnia di rivoluzionari,

nelle povere, sperdute terre dei monti del Matese, fra

la Campania e il Molise. Là dove nel 1877 Carlo,

Malatesta, Ceccarelli, Papini, e un manipolo di avventurosi

internazionalisti, in gran parte imolesi, marchigiani

e toscani, si scontrarono con i carabinieri, abbatterono

i contatori daziari posti alle macine dei mulini per la

riscossione della tassa sul macinato, distrussero in un

falò gli archivi comunali che conservavano memoria

degli odiati balzelli e, acclamati anche dai diseredati

preti locali, dichiararono decaduta la monarchia e proclamarono

la Rivoluzione Sociale. Dove non dovevano più esserci

schiavi e padroni, dove la proprietà privata cedeva

il passo al comunismo anarchico. Ecco dunque la locanda

da cui partirono, il campo nel quale si scontrarono con

i carabinieri, la finestra del municipio di Letino dalla

quale Malatesta rovesciò gli archivi e arringò

una folla più incuriosita che partecipe, e infine

la masseria sperduta nel carsico altopiano dove, circondati

dal piccolo esercito inviato dal governo impressionato

da tanta audacia, gli Internazionalisti si arresero, sconfitti

ma consapevoli di aver dato impulso alla causa dell’emancipazione

delle masse popolari. Non a caso il processo alla Banda

del Matese, svoltosi a Benevento nell’agosto del

1878 e nel quale gli imputati proclamarono orgogliosamente

la grandezza del progetto anarchico, li vide tutti assolti

fra le acclamazioni del pubblico. Tra l’altro la

lunga permanenza di Cafiero in attesa del processo nel

carcere beneventano, non lo costrinse affatto all’inattività,

perché fu lì che scrisse il famoso Capitale

di Carlo Marx brevemente compendiato che nelle sue

innumerevoli edizioni rappresentò una sorta di

utile breviario per un proletariato affamato di sapere.

Dopo il Matese, Imola, un altro dei luoghi topici della

tormentata esistenza di Cafiero. È nel locale manicomio,

infatti, che nel 1883 la sua influente famiglia, una della

più facoltose dell’intera Puglia, dopo averlo

interdetto, lo farà relegare per quasi due anni,

dopo che a Firenze aveva manifestato i primi segni di

quella che sarà definita la sua pazzia. Qui uno

dei curatori dell’Archivio Storico della Fai mostra

gli spazi di quell’edificio, oggi sede della locale

Asl ma allora struttura manicomiale fra le più

avanzate e attente ai bisogni dei ricoverati. Felice Accame,

metodologo e storico collaboratore di questa rivista,

nel descrivere i cosiddetti sintomi maniacali di Cafiero,

si interroga opportunamente se quella fosse veramente

pazzia o non i segni evidenti del profondo turbamento

di un’anima che, nel denudarsi e nel farsi abbracciare

dal sole, nel creare un contatto fisico con gli elementi

della natura, voleva dare corpo, finalmente, al sogno

della propria completa realizzazione. Ma evidentemente,

per chi lo tenne rinchiuso in manicomio lunghi anni, altro

non doveva essere che un processo di psichiatrizzazione

coatta.

Dal manicomio di Imola Cafiero fu trasferito, successivamente

in quello meno avanzato di Nocera Inferiore, dove comunque

il teorico del comunismo anarchico poteva ricevere le

visite dei vecchi compagni, fra questi Amilcare Cipriani

e Paolo Schicchi. Anche qui vengono mostrate le sale e

le stanze che videro lo stanco trascinarsi di quest’uomo

ormai vicino alla morte prematura e del quale non si poté

conservare neppure la tomba, perché, come viene

ricordato, il suo povero corpo fu gettato nell’ossario

comune del cimitero di Nocera Superiore.

Una vita infelice, non compiuta, dunque la sua? Non si

direbbe, anzi, sicuramente no! È lui stesso, infatti,

che al medico che lo visita quotidianamente, spiegherà

il senso della propria esistenza: Io sono felice:

ho menato vita errabonda, ho sciupato un grosso capitale,

mi sono ridotto a una modestissima pensione, ma sono contentissimo

perché mi si è aperta la luce e ho conosciuto

la ragione prima di tutte le cose esistenti. E che

questa sua lucidità, nonostante le apparenze, lo

abbia sempre accompagnato, lo vediamo ancora una volta

proprio a Imola. Là, in quella villa nelle campagne

romagnole dove, di quando in quando, una facoltosa famiglia

di possidenti, attratta dalla sua figura, lo ospitava

sottraendolo saltuariamente dalla vita manicomiale. Stanno

tornando a piedi da Castelbolognese a Imola, gli internazionalisti

imolesi che hanno celebrato, il 18 marzo1888, la Comune

parigina. E sfilano, con le bandiere rosso e nere sotto

i muri della villa che si affaccia sulla via Emilia. Cafiero

li guarda dalla finestra e ne ricambia il saluto dicendo:

Il principio è affermato. È proprio

in quella parola, principio, che si compendia

la figura di Carlo Cafiero. Principio come dovere morale,

come impegno civile, come manifestazione della volontà,

non come un arido processo materialisticamente determinato.

Come ricorda Pier Carlo Masini, il sentimento d’amore

di cui Carlo fu così splendido esempio.

Devo ammettere che è stato emozionante sostare

proprio sotto quella finestra!

Massimo

Ortalli

Massimo

Ortalli

|

|

|